Исследования в историческом центре города Тары в 2021 году

Автор: Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Чрная М.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования в историческом центре Тары в 2021 г. были сосредоточены в юго-восточной части острога, рядом с одной из первых церквей города - Параскевы Пятницы (Пятницкой). Это был четырнадцатый сезон раскопок совместной экспедиции ИАЭТ СО РАН и Национального исследовательского Томского гос. ун-та в одном из первых русских городов в Западной Сибири. В связи с капитальным ремонтом районного дома культуры «Север» строителям было необходимо установить на глубине пяти метров пожарные емкости на площади 100 м2, поэтому в этом месте был вскрыт слой асфальта и подстилающей его щебенки и заложен раскоп. При строительстве Дома Культуры были вывезены слои XIX-XX вв., поэтому изучение культурных горизонтов началось сразу с середины XVIII в., хорошо датированного находками китайского фарфора. Исследуемая территория отнесена нами к острогу на основании расположения зафиксированных в ходе исследований мостовых, которые были проложены от Пятницкой церкви к проездным Тобольской и Спасской башням, обходя с юга крепость. В процессе работ был открыт строительный горизонт сер. XVII в., представляющий собой перекресток мостовой от въездных острожных ворот, расположенных в разных концах города, и мостовой от Пятницкой церкви к комплексу зданий Спасского мужского монастыря. Непосредственно к этим дорогам примыкал жилищно-хозяйственный комплекс, состоящий из избы, хозяйственных построек и погреба-ледника с надпогребницей. При его изучении была получена коллекция керамической посуды, кожаной обуви, деревянных и керамических игрушек. Проведенные в текущем году археологические исследования г. Тары позволили существенно дополнить планиграфию города для серединыXVII в., получить материалы, дополняющие наши представления о материальной и духовной культуре тарчан конца XVI-XVIII вв.

Город, тара, археология, история, планиграфия, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/145146092

IDR: 145146092 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0674-0677

Текст научной статьи Исследования в историческом центре города Тары в 2021 году

В 2021 г. совместной экспедицией Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН и Национального исследовательского Томского гос. ун-та проведены археологические изыскания на территории Тарской крепости, ставшие продолжением работ предыдущих лет. Целью экспедиции было изучение культурных слоев тарского острога в его юго-восточной части в районе расположения церкви Параскевы Пятницы. Данные работы были связаны с капитальным ремонтом районного дома культуры «Север» (установки подземных емкостей системы пожаротушения).

Восточная часть тарского острога на рисунке С.У. Ремезова 1698–1701 гг. показана весьма схематично. Репером соотнесения ремезовского рисунка и археологических объектов служит церковь Параскевы Пятницы. Церковь была построена в первой половине XVII в. и неоднократно перестраивалась после уничтожавших ее пожаров. [Строгова, Тата-уров, 2012; Храмы…, 2014, с. 47].

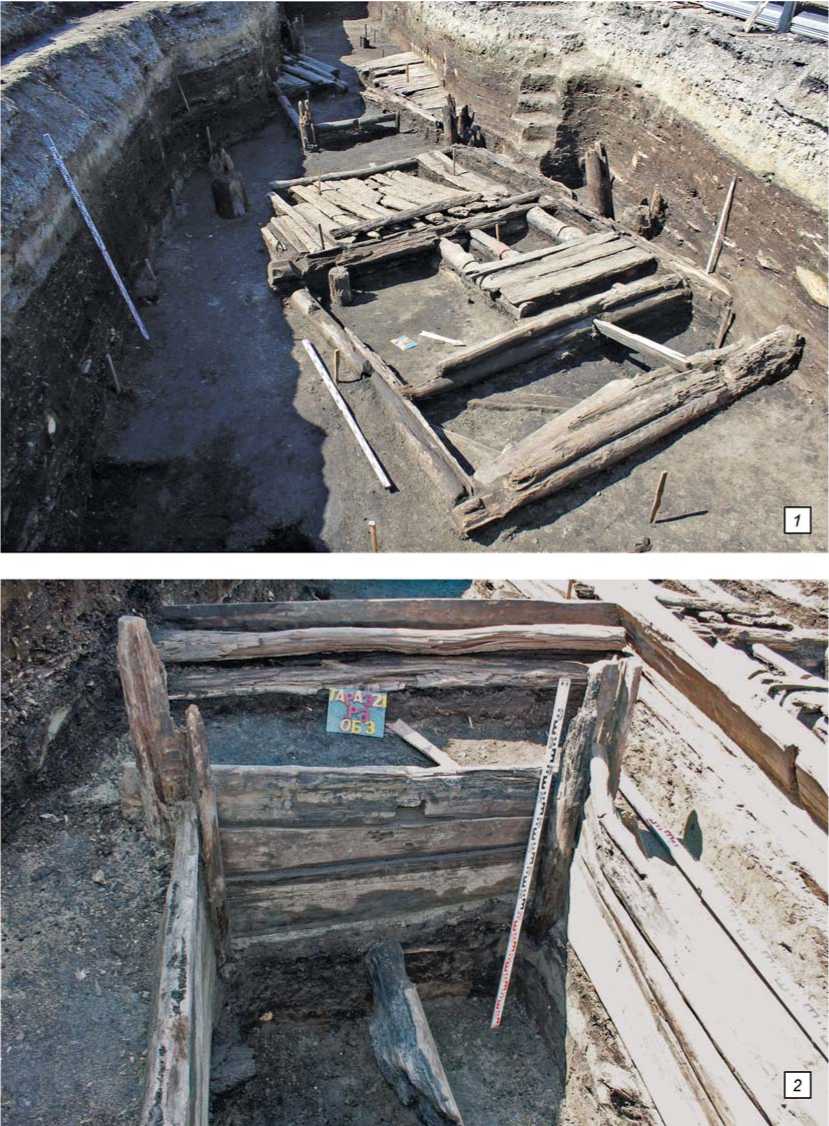

От этой церкви к Тобольским о строжным воротам, то есть через весь город, была проложена мостовая, зафиксированная в процессе выборки культурного слоя (см. рисунок, 1). Перпендикулярно ей была проложена мостовая от юго-восточных (Спасских) ворот крепости к комплексу зданий мужского Спасского монастыря. По положению (уровню) в культурных слоях города мостовая соотносится с мостовой в крепости, исследованной нами в 2011–2014 гг. и тем самым является частью мостовых сер. XVII в., так как по дендрохронологическим определениям этот строительный горизонт перестал суще ствовать в результате пожара 1669 г., когда город был практически полностью уничтожен [Сидорова и др., 2019]. Следы этого пожара хорошо фиксируются и на конструкциях этого горизонта. По сравнению с крепостной мостовой, исследованная в этом году конструкция имеет как ряд отличий, так и общие моменты. Материалом для нее послужила осина, в то время как в крепости были использованы сосна и кедр. Строительство из хвойных деревьев более трудоемко, так как применялись стволы деревьев небольшого диаметра – до 0,2 м (для уменьшения тряски), но материал значительно меньше изнашивается и более долговечен. Мостовая в острожной части города выполнена из осинового горбыля шириной не менее 0,5 м. Центральная часть дерева у осины большого диаметра имеет значительно меньшую плотность и поэтому очень быстро изнашивается или подвержена гниению, поэтому ее не использовали. Горбыль легче и его проще укладывать на направляющие мостовой. Ширина мостовой в крепости составляла 6 м, в острожной части значительно меньше – 4 м на направляющей крепость – монастырь и 2,5 м – Пятницкая церковь – Тобольские ворота. К общим конструктивным моментам можно отнести наличие колесоотбойных бревен и способов их крепления при помощи системы кольев, которые фиксировали последние в районах стыков бревен с внутренней и внешних сторон настила.

Еще одним отличительным моментом является содержание и ремонт. Для ремонта мостовой в крепости применяли дрань, которой закладывали щели и выбоины. В острожной части поверх изношенного полотна на небольшой выравнивающей отсыпке был уложен второй слой горбыля. Следует отметить, что осмотр нижнего слоя показал, что осина отлично сохранилась в очень влажной среде и замена потребовалась именно из-за технического износа. Для отвода воды от мостовых в крепости применяли деревянные желоба [Татауров, Тихонов, 2017, с. 48]. В остроге рядом с настилом для сбора воды была вырыта яма диаметром около 5 м и глубиной 1,5 м.

Мостовые в раскопе этого года позволили существенно дополнить картину планиграфии города для сер. XVII в. и расшифровать некоторые моменты на рисунке города С.У. Ремезова. Получается, что длинные заштрихованные полосы на нем представляют собой не жилищные постройки, а мостовые города. Тем самым, практически вся территория города в данный период была связана мостовыми, что существенно повышало мобильность населения и гарнизона, особенно учитывая сложное военное положение города в середине века.

В этом строительном горизонте с севера к мостовой примыкал жилищно-хозяйственный комплекс, состоящий из избы размерами 4,3 × 4,3 м (2 × 2 сажени) и погреба-ледника с надпогребницей таких же размеров. Изба сохранилась в виде двух венцов сруба и частично пола из сосновых плах, уложенного на бревна-лаги. Вход в избу был со стороны мостовой в юго-восточном углу, слева от него стояла глинобитная печь. За печью в северо-западном углу был отгорожен ларь для хранения про-

Объекты в раскопе Тары в 2021г.

1 – изба и мостовые; 2 – погреб-ледник с надпогребницей.

дуктов, а от него до северо-восточного угла была «обеденная зона», где стоял стол и были встроенные лавки. В этом же месте была найдена оконница размерами 0,3 × 0,4 м.

Восточнее избы, примыкая к стене избы, был расположен сруб-надпогребница такими же размерами и устроенным внутри погребом-ледником (см. рисунок , 2 ). Надпогребница представляла со-676

бой сруб из некрупных – диаметром 0,25–0,3 м – бревен со входом с южной стороны. Сохранилось два венца сруба. Ледник был сделан в виде колодца размерами 1 × 1 м и глубиной от уровня дневной поверхности более двух метров. Сруб в погребе был сделан в заплотной технике – из четырех угловых столбов-брусов 0,25 × 0,25 м с пазами, куда были вставлены тесаные доски. Как и в других исследо- ванных погребах-ледниках в Таре, этот имел двойной пол, пространство между полами заполнялось льдом [Чёрная, Татауров, Борило, 2018].

В 2 м от избы к северу зафиксирован сруб еще одной избы, уходящей под стенку раскопа, что свидетельствует о плотной застройке острога, как и в раскопанной в 2015–2019 гг. северо-западной части города.

В ходе изучения культурного слоя была собрана представительная коллекция предметов, показывающая хозяйственные занятия тарчан, их внешний облик, быт и досуг. Как и в предыдущие годы, культурный слой Тары отличает хорошая сохранность органических материалов – кожи, древесины и др. В первую очередь в коллекции следует отметить изделия из дерева и среди них – столовую посуду. Впервые за все годы раскопок мы получили набор тарелок и мисок, ковшей и разных форм солонок, около десятка ложек и их фрагментов. Как правило, такая посуда сгорала в пожарах, поэтому данные находки позволяют полностью воссоздать ассортимент столовой посуды жителей города. Из других находок следует выделить деревянную лопату для земледелия, корыто для стирки с набором рубелей, фрагменты бочек, ведер и шаек – клепки и обруча. Отдельно остановимся на детских игрушках – собрано более 20 предметов миниатюрных ножей, мечей и сабель, наконечников стрел. Впервые в раскопках города была найдена фигурка лошадки – отверстие в верхней части игрушки позволяло подвешивать ее над колыбелью, а вытянутая форма давала возможность длительных колебаний.

Коллекция изделий из кожи насчитывает более 20 целых и около 100 фрагментов обуви. В целом она повторяет уже известные нам по предыдущим раскопкам образцы – от сапог и туфель служилых людей до поршней простых обывателей. Помимо обуви были найдены несколько интересных изделий – ольстра, хорошей сохранности (уже третья в Таре) кошель-складень с тиснениями, сумка для припасов.

Изделия из металла немногочисленны – несколько железных ножей, обломки кос-горбуш, серпов и т.д. Ко сть представлена натруской для кремниевого ружья из большого бычьего рога, гребешками, бабками для игры.

Археологические исследования в Таре 2021 г. стали, в определенной мере, переломным моментом в изучении одного из первых русских городов в Сибири, позволили связать результаты предыдущих лет и сформировать цельную планиграфическую картину этого города-крепости и в то же время создать задел для последующих археологических сезонов в этом городе.

Список литературы Исследования в историческом центре города Тары в 2021 году

- Сидорова M.О., Жарников З.Ю., Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Мыглан В. С. Дендрохронологическое датирование археологических объектов Тарского Прииртышья (Омская область) // Российская археология. - 2019. - № 2. - С. 134-144.

- Строгова Е.А., Татауров С.Ф. История одного пожара // Социально-экономическое развитие и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья. - Омск: Амфора, 2012. - С. 72-77.

- Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Особенности планиграфии и благоустройства сибирского города в XVI-XVIII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2017. - №3(38). - С. 41-50.

- Храмы в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары / С.А. Алферов, О.Ю. Алферова, Е.И. Кудряшова, С.Ф. Татауров. - Омск: Наука, 2014. -230 с.

- Чёрная М.П., Татауров С.Ф., Борило Б.С. Продовольственное обеспечение и хранилища для припасов в историко-археологическом контексте Тары // Вестн. Томского гос. ун-та. История. - 2018. - № 56. - С. 177-185.