Исследовательская деятельность обучающихся как элемент компетентностного подхода в образовании (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)

Автор: Фомина Жанна Васильевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Развитие человеческого потенциала

Статья в выпуске: 2 (64), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена специфика компетентностного подхода в образовании. Перечислены ключевые компетенции, которыми должны обладать обучающиеся современной школы. Раскрыто значение овладения школьниками исследовательскими компетенциями в рамках элективного курса «Основы исследовательской деятельности» в Научно-образовательном центре экономики и информационных технологий ИСЭРТ РАН (НОЦ ИСЭРТ РАН). Предложены методические и методологические обоснования развития этого процесса. Даны рекомендации по усовершенствованию технологии освоения исследовательских компетенций.

Компетентностный подход, компетенция, исследовательская деятельность, исследовательские компетенции, ноц

Короткий адрес: https://sciup.org/147111069

IDR: 147111069 | УДК: 37.09(470.12)

Текст научной статьи Исследовательская деятельность обучающихся как элемент компетентностного подхода в образовании (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)

чески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить серьёзные цели и достигать их, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Исходя из этих требований к обучению и воспитанию молодого поколения, из многообразия различных образовательных подходов, которые описаны в работах корифеев педагогической науки Л.П. Крившенко, И.П. Подласого и др., особо следует выделять традиционный, личностно ориентированный и компетентностный подходы.

Сравнительная характеристика трёх основных подходов в образовании по классификации Г.М. Коджаспировой представлена в таблице 1 .

Сравнительный анализ трёх подходов показал, что современные требования к обучению и воспитанию достигаются с помощью именно компетентностного подхода. Основные его характеристики и значение отмечены в Законе РФ «Об образовании» (от 10.07.1992), Федеральном государственном образовательном стандарте, «Концепции модернизации российского образования до 2010 года», принятой в 2001 году, и Проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённом в 2010 году. Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения:

– смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности самостоятельно решать проблемы в раз- личных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт школьников;

– организация образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;

– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых школьниками на определённом этапе обучения [1].

Формирование компетенций школьников является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путём.

Речь идёт о «компетенции» как о новой единице измерения образованности

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного, личностно ориентированного и компетентностного подхода в образовании

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом [8, с. 7].

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделяются ключевые (метапредметные), общепредметные и предметные компетенции.

Авторская классификация А.В. Баранникова, разработанная на основе обобщения зарубежной и отечественной литературы, включает в себя систему ключевых компетенций: исследовательские, учебные, социально-личностные, компетенции в области организаторской деятельности и сотрудничества, личностно-адаптивные и коммуникативные. Важнейшими из них он считает исследовательские, поскольку именно навыки научного поиска позволяют человеку в полной мере освоить опыт прошлых лет [1, с. 30].

Исследовательские компетенции формируются в результате поиска обучающимися новых знаний и формирования собственных идей.

Исходя из этого, следует отметить задачи исследовательской деятельности:

-

– развивать научное мышление;

-

– транслировать предметное содержание;

-

– формировать исследовательские компетенции;

– воспитывать личность.

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью, объективными законами и обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [15, с. 36].

Опираясь на данное определение, в школьном исследовании следует различать две составляющие: эмпирическую и теоретическую. Следуя эмпирической составляющей, учёный устанавливает новые факты науки опытным путём, затем производит обобщения и формулирует эмпирические законы и закономерности. Теоретическое исследование призвано выдвигать и формулировать общие законы и закономерности посредством логических умозаключений и прогнозов. И теоретическое, и эмпирическое исследования имеют свою практическую направленность, а также обладают различным методологическим аппаратом (табл. 2) .

Таблица 2. Методы исследования

|

Вид исследования |

Методологический аппарат исследования |

|

Теоретическое исследование |

– теоретический анализ и синтез; – абстрагирование; – моделирование; – аналогия; – выращивание продукта на основе логических умозаключений. |

|

Эмпирическое исследование |

– изучение литературы; – наблюдение; – эксперимент; – опрос; – экспертная оценка. |

Главная цель научно-исследовательской деятельности школьников – приобретение навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции на основе приобретения новых знаний. Под новыми знаниями нужно понимать самостоятельно получаемые знания, являющиеся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося. Исследовательская деятельность школьников связана с решением творческой и исследовательской задач с заранее неизвестным ответом.

Поиск решения этих задач в процессе организации научно-исследовательской работы является одним из компонентов функционирования Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН (далее – НОЦ ИСЭРТ РАН) наряду с образовательной, научно-методической, внеучебной деятельностью и социально-психологическим сопровождением. Этот компонент рассматривается, с одной стороны, как путь повышения эффективности усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих образовательным стандартам, с другой – как способ начальной профессиональной подготовки. Именно этот контекст задаёт цель отбора талантливых и мотивированных детей с последующей профилизацией их образования и ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных отраслях [10, с. 229].

Средний и старший школьные возрасты являются наиболее сензитивными для формирования исследовательских умений и навыков. Именно в этих возрастных периодах развиваются формы теоретического мышления, происходит овладение методами научного познания. В это время формируется индивидуальный стиль умственной деятельности, растёт осознанное стремление к освоению деятельности на основе избирательности с преимущественной ориентацией на определённый её вид, связанное с осознанием необходимости получения знаний именно в данной области предполагаемой профессии.

Практика организации научно-исследовательской деятельности школьников в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН направлена на овладение компетенциями и осуществляется по трём направлениям:

-

1. Освоение элективного курса «Основы исследовательской деятельности» в 5 – 11 классах экономического факультатива.

-

2. Участие школьников в конкурсах научно-исследовательских работ и эссе НОЦ ИСЭРТ РАН.

-

3. Участие обучающихся во внешних конкурсах, конференциях и олимпиадах (общегородская конференция «Мир науки+», конкурс Молодёжного союза экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ), Всероссийский молодёжный научный форум «Молодые исследователи – регионам» и т. д.).

При правильной организации процесса исследования школьники приобретают бесценный опыт самостоятельной деятельности, набор специфических знаний, которые во взрослой жизни станут для них необходимыми. Исследовательская деятельность в данном случае – эффективное средство подготовки школьников к написанию исследовательских работ, сдаче выпуск-ных экзаменов, а впоследствии – к научно-практической деятельности.

В общем виде схема организации научно-исследовательской деятельности в НОЦ представлена на рисунке 1 [5].

Элективный курс «Основы исследовательской деятельности» представляет

Рис. 1. Организация исследовательской деятельности в НОЦ

|

Структура дисциплины «Основы исследовательской деятельности» |

||||||

|

5 класс |

6 класс |

7 класс |

8 класс |

9 класс |

10 класс |

11 класс |

1. Объявление о конкурсе, требованиях и сроках сдачи эссе

1. Объявление о конкурсе, требованиях и сроках сдачи работ

собой семилетний цикл обучения. Программирование учебного материала осуществляется по принципу спирали с постепенным усложнением. По окончании годичного цикла проводится итоговый контроль различной формы: представление доклада по исследованиям и защита реферата в среднем звене и научно-исследовательской работы – в старшем (табл. 3) .

При организации элективного курса «Основы исследовательской деятель- ности» преподаватели НОЦ используют следующие методические приёмы:

– системная и последовательная работа над формированием исследовательских умений школьников (умение делать выводы и умозаключения; умение классифицировать; умение работать с текстом; умение доказывать и защищать свои идеи и т. д.);

– формирование у школьников не только теоретических знаний, но и практических навыков;

Таблица 3. Планирование элективного курса «Основы исследовательской деятельности» в НОЦ

|

Класс/ кол-во часов |

Цель курса |

Список тем |

Итоговая форма контроля |

|

5 класс/10 ч |

Создание условий для подготовки обучающихся к исследовательской деятельности, развитие познавательных способностей и потребностей |

|

Краткий доклад |

|

6 класс/10 ч |

|

Доклад |

|

|

7 класс/10 ч |

Ознакомление со спецификой реферативной деятельности, создание условий для повышения заинтересованности к выполнению исследовательской работы (реферата) |

|

Защита реферата |

|

8 класс/10 ч |

|

Защита реферата (мини-исследование) |

|

|

9 класс/8 ч |

Обучение структуре построения и правилам оформления исследовательской работы |

(2 часа)

|

Научноисследовательская работа |

– использование педагогом не позиции информатора, а тактики наблюдателя и консультанта;

– создание ситуации успеха на уроках;

– организация курса как непрерывного творческого процесса (групповые задания, защита мини-проектов, ролевые игры и т. д.);

– развитие навыков применения нестандартных способов решения исследовательских проблем.

Научно-исследовательская работа позволяет раскрыть способности обучаемых и часто побуждает к самоот-крытию собственных способностей и возможностей.

Весьма важно, что выработка исследовательской позиции по отношению к миру, к другим, к самому себе происходит во взаимосвязи с условиями развития личности в ходе осуществления её деятельности. Для формирования исследовательской компетенции в Научнообразовательном центре применяются такие образовательные технологии, как исследовательские практикумы, эвристические системы занятий, творческие «погружения», диалоговые методы, ситуации выбора, моделирование реальной действительности [9, с. 14].

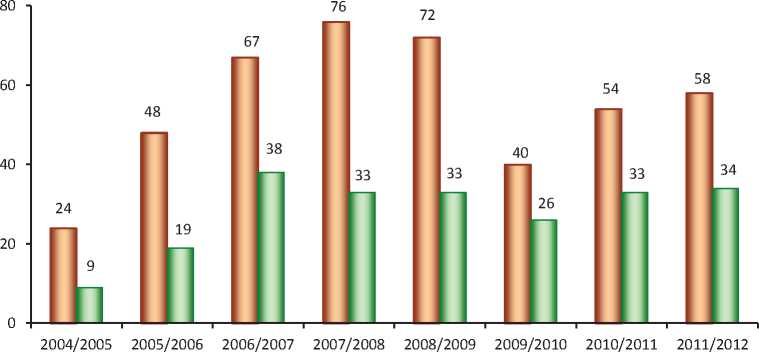

По итогам овладения обучающимися исследовательскими компетенциями в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН ежегодно с 2004 года проводится конкурс научно-исследовательских работ (НИР) для 9 – 11 классов образовательных учреждений. За период с 2004 по 2012 год в данный процесс было вовлечено более 400 старшеклассников (рис. 2) .

Конкурс проходит в два этапа: первый – подготовка, представление и оценка работ; второй – их защита на конференции

«Экономика региона глазами старшеклассников». Сначала школьники определяются с тематикой работы, затем согласуют методику исследования и список необходимой литературы с научными руководителями из числа аспирантов ИСЭРТ РАН. Подготовленные работы оцениваются независимыми экспертами – научными сотрудниками Института социально-экономического развития территорий РАН, которые определяют лучшие работы для защиты на конференции. Участвуя в ней, юные исследователи приобретают опыт выступлений перед аудиторией, учатся формулировать и задавать вопросы.

В 2011/2012 учебном году в конкурсе научно-исследовательских работ приняли участие 58 школьников (9 – 11 классы) с 34 коллективными работами. На основе оценок экспертной комиссии для защиты на конференции были отобраны 12 работ. Впервые она проходила в форме видеоконференции, что позволило стать её активными участниками ребятам из Республики Беларусь.

Рисунок 2. Количество участников конкурса научно-исследовательских работ в НОЦ

О Численность школьников, принимавших участие в конкурсе НИР □ Количество научно-исследовательских работ школьников

Конкурсные исследования посвящены рекламной, профориентационной деятельности, образованию, туризму, внешнеэкономической деятельности региона и др. В итоге были определены три победителя и три лауреата конкурса. Их исследования были включены в сборник «Экономика региона глазами старшеклассников». Общая численность обучающихся, принявших участие в конкурсе научноисследовательских работ, 439 человек.

Обучающиеся среднего звена также имеют возможность реализовывать свои творческие идеи в конкурсе эссе, в 2011/2012 учебном году в нём участвовали 39 человек. Для них впервые была введена процедура очной защиты эссе перед экспертной комиссией. Это дало школьникам возможность высказать своё мнение по актуальным вопросам управления, экономики и образования. Представляя себя директором школы, главой города или Президентом Российской Федерации, любой конкурсант мог поразмышлять о том, какие шаги необходимо сделать для улучшения тех или иных сторон жизни человека. Самыми популярными оказались темы «Если бы я был директором школы» и «Если бы я был президентом». Многих ребят привлекли темы «Если бы я был губернатором Вологодской области», «Если бы я был частным предпринимателем», «Если бы я был главой города Вологды». Это свидетельствует об интересе школьников к экономическим и политическим проблемам современного общества. С 2004 по 2012 год в конкурсах эссе приняли участие 272 школьника.

Научно-образовательный центр предоставляет обучающимся возможность участия в различных научных конкурсах, конференциях и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней, тем самым реализуя третье направление организации научно-иссле- довательской деятельности. С каждым годом количество участников и занятых ими призовых мест возрастает (в период 2007/2008 – 2011/2012 уч. гг. рост составил 2,3 раза).

Подводя итоги организации исследовательской деятельности школьников Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, можно отметить следующее:

– за время функционирования НОЦ в исследовательскую деятельность вовлечено более 700 обучающихся;

– высокое качество исследований подтверждается увеличением количества школьников, выступающих с научноисследовательскими работами в конкурсах и конференциях и занимающих призовые места.

Повышение качества и увеличение количества школьных исследований свидетельствуют о высоком уровне освоения исследовательских компетенций обучающимися Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, тем самым подтверждая эффективность организации научно-исследовательской деятельности по трём направлениям: преподавание элективного курса «Основы исследовательской деятельности» в 5 – 11 классах экономического факультатива; организация участия школьников в конкурсах научно-исследовательских работ и эссе НОЦ ИСЭРТ РАН; привлечение обучающихся к участию во внешних конкурсах и олимпиадах.

Исследовательская деятельность позволяет школьникам реализовывать имеющиеся знания, развивать экономическое мышление, творческую способность осмысления проблем, связанных с экономикой, непосредственно или опосредованно, т. е. применять исследовательские компетенции в области экономической науки. Приобретаемые знания, умения, навыки в ходе проектной деятельности в конечном счёте стимулируют мотивацию самостоятельной образовательной деятельности, развивают экономическое сознание, составляют базовую основу компетентности и компетенций обучающегося. Поэтому необходимо развивать и совершенствовать исследовательскую деятельность школьников в Научно-образовательном центре, вовлекать в неё большее количество обучающихся, учитывая, что в НОЦ ИСЭРТ РАН для этого созданы все условия. Школьники имеют возможность пользоваться Научной библиотекой ИСЭРТ РАН, посещать научные семинары и конференции, изучать результаты экономических исследований учёных Института.

Организацию научно-исследовательской деятельности в ИСЭРТ РАН в полной мере можно считать элементом компе-тентностного подхода в образовании, т. к. она ориентирована на добывание обучающимися новых знаний, а не на непосредственное восприятие учебного материала из уст преподавателей. Школьники Научно-образовательного центра вследствие самостоятельного поиска нового и защиты своего пусть небольшого, но всё же открытия, готовятся в будущем стать конкурентоспособными специалистами в той или иной сфере.

В связи с этим следует отметить задачи, которые необходимо решить в ходе дальнейшей организации элективного курса «Основы исследовательской деятельности» в НОЦ ИСЭРТ РАН:

-

1. Систематическое ознакомление школьников с новейшими исследованиями в области экономической науки. Содержание этой работы состоит в следующем:

– предоставление обучающимся информации о научных открытиях XXI века;

– ознакомление школьников с открытиями нобелевских лауреатов в различных отраслях научного знания;

– организация встреч с кандидатами и докторами экономических наук Вологодской области.

-

2. Создание условий для групповых масштабных исследований старшеклассников. Данное перспективное направление подразумевает проведение экономических исследований целым учебным классом. Темы научноисследовательских работ должны быть актуальными, интересными и полезными для каждого юного исследователя. Экскурсионные посещения различных организаций и предприятий города, беседы с людьми, занимающимися деятельностью, которая является предметом того или иного исследования, – всё это направлено на достижение плодотворного результата работы обучающихся. Организуя данную деятельность, педагоги должны позаботиться о мотивации школьников, участие в подобных исследованиях должно носить добровольный характер.

-

3. Формирование картотеки научноисследовательских работ обучающихся за десять лет. Решение данной задачи предполагает создание систематического каталога, которым смогут пользоваться юные исследователи Центра. Каждый школьник будет иметь возможность с лёгкостью найти работы разных лет по интересующей его тематике. Данная процедура необходима для того, чтобы уже имеющиеся исследования дополнялись новой информацией, а «коэффициент полезного действия» труда обучающихся не был краткосрочным.

В целом эти направления дальнейшей работы помогут школьникам при написании научно-исследовательских работ, позволит пользоваться не только опытом известных современных учёных, но и своих старших товарищей, тем самым реализуя принцип преемственности.