Исследовательский метод обучения как средство адаптации к российской системе образования

Автор: Калашникова Светлана Борисовна, Сухлоев Михаил Петрович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы академической адаптации и создания условий для развития у иностранных обучающихся познавательных универсальных учебных действий в рамках исследовательского подхода. Предлагаются технологические и методологические пути реализации изучения явлений и процессов природы через экспериментальное исследование. Разработан учебно-познавательный сценарий для реализации исследовательского подхода при изучении явлений и процессов природы. Рассматривается идея разработки виртуальной экспериментальной установки на основе разделения трудовых функций между преподавателем-сценаристом и программистом - разработчиком электронного ресурса.

Обучение иностранных студентов, исследовательский подход, познавательные универсальные учебные действия, учебно-познавательный сценарий, виртуальная экспериментальная установка

Короткий адрес: https://sciup.org/140245473

IDR: 140245473

Текст научной статьи Исследовательский метод обучения как средство адаптации к российской системе образования

Результатом реализации государственной политики в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран [1] является устойчивый рост количества иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных учреждениях. Обучение иностранцев связано с созданием условий для адаптации к новым условиям проживания и обучения. При этом академическая адаптация является залогом эффективной самореализации иностранных граждан, обучающихся в России. Особенно важен начальный этап адаптации, который связан с переходом от обучения в системе национальной средней школы к обучению в образовательном пространстве российского вуза с присущими ему технологиями и методами обучения, учебно-методическому обеспечению учебного процесса, контрольным мероприятиям.

Методологическая основа исследования

Одно из основных направлений федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования [2] можно выразить как движение "от школы знаний к школе мышления". В этом направлении прогрессивная педагогика двигалась на всех этапах своего существования, начиная с древности. В V веке до нашей эры Сократ, который был не согласен с монологической подачей учебного материала, предложил диалог, то есть взаимодействие учащегося с подающим учебный материал учителем, что сегодня обозначается как интерактивное обучение. П. Ф. Каптерев во второй половине XIX века выступал за творческий и активный характер обучения. Середина двадцатого века — проблемный метод обучения (Ю. К. Бабанский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. Оконь и др.). Теория развивающего обучения, базирующаяся на идеях И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др., получила научное обоснование в трудах Л.С. Выготского, практическую реализацию в системе развивающего обучения Л.В. Занкова, основанной на формировании познавательного интереса у обучающихся, и технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, суть которой — от знаний, умений и навыков (ЗУН) к способам умственных действий (СУД). Развивающее обучение развивалось на основе инициативы, а ФГОС — это уровень закона, в котором определен приоритет развития универсальных учебных действий (УУД) с их конкретизацией и выделением познавательных УУД. Эльконинско-Давыдовская трактовка целенаправленной учебной деятельности (ЦУД), заключающейся в "преобразовании учебного материала", с целью получения не внешних, а внутренних результатов, ориентированных на достижение теоретического уровня мышления, включена в основные элементы учебной деятельности ядра ФГОС. Появились такие понятия как деятельностное, продуктивное и продуктивнодеятельностное обучение, системное и эвристическое обучение, личностный образовательный продукт [3] (по А.В. Хуторскому). Началом обобщения и систематизации опыта, накопленного педагогическим сообществом, можно считать появление в 1996 году под редакцией А.М. Кушнира журнала "Школьные технологии" со статьей Г.К. Селевко "Опыт системного анализа современных педагогических систем" [4]. Все эти прогрессивные идеи и теории в разной степени представлены в российском образовании и формируют позитивный результат освоения обучающимися основной образовательной программы в российской школе.

Многолетняя практика обучения иностранных граждан в рамках предвузовского обучения и дополнительных общеобразовательных программ по инженерно-технической и технологической направленности, научные исследования в области теории и методики преподавания на неродном языке отмечают, что "обучение на Родине иностранных студентов имеет отличия" [5, с. 91], и выявляют противоречие "между требованиями, предъявляемыми к уровню образованности абитуриента российского вуза, и уровнем образованности абитуриентов, получивших среднее образование в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и некоторых других регионов мира" [6, с. 47], которое детерминировано различиями в национальных системах образования, другими методами и формами обучения, среди которых преобладают репродуктивные с результатами в виде знаний, умений и навыков (ЗУН). Вопросы же познавательного характера, например, "что зависит от чего?", "как зависит?", "почему так зависит?" очень часто ставят иностранных обучающихся в затруднительное положение. Они знают определение и оперируют необходимой формулой для решения задач, что свидетельствует о прагматичном и утилитарном характере обучения на родине.

Многие исследователи отмечают, что актуальными остаются проблемы, связанные с "приведением знаний иностранных учащихся по общетеоретическим дисциплинам в соответствие с уровнем знаний выпускников российских школ" [7, с. 4], с академической адаптацией к жизни и учебе в непривычных для них условиях российской системы высшего образования" [8, с. 147]. При этом определяются различные векторы решений и, в частности, - создание "специальной образовательной среды, в которой осуществляется переход от фронтальной формы обучения к индивидуальной, происходит развитие самостоятельности" [9, с. 65]. В русле данной проблематики определим цель данной работы - формирование условий для развития у иностранных обучающихся познавательных УУД в рамках исследовательского подхода.

Формирование условий реализация исследовательского подхода

Для актуализации познавательных УУД необходимо придать учебному процессу характер процесса познания при изучении явлений и процессов природы. Соблазнительно пойти по историческому познавательному пути. Например, второй закон Ньютона в некоторых учебниках [10, с.63] рассматривался точно так, как его вывел Ньютон — с результатом F = та, который означает, что сила зависит от ускорения, а не наоборот. К такому выводу можно прийти, потому что сила в равенстве расположена слева — она функция, а ускорение — справа, следовательно, оно аргумент и функция зависит от аргумента. Такие же логические затруднения вызывают первоначальное введение величины силы тока, а затем единицы электрического заряда. Исторический подход к организации учебного процесса не имел успеха, в силу отсутствия строгой логики в процессе естественного научного познания, которое не всегда развивается линейно. Поэтому авторами преимущество отдается логическому варианту организации процесса познания в условиях учебного процесса. Научное познание и организация изучения в познавательном ключе имеют сходство в познавательных операциях — это и есть универсальные учебные действия (УУД) в рамках познавательного алгоритма: наблюдение, гипотеза, эксперимент, вывод. Следует отметить, что явления и процессы имеют разное количество этапов познания, но общие черты соответствуют обозначенному выше алгоритму. Тот факт, что многое уже известно можно воспринимать как недостаток и как достоинство. Учебное познание имеет свои преимущества перед научным, которое заключается в том, что нам уже известно познаваемое явление или процесс, и в разрабатываемом сценарии мы можем включить дополнительные этапы для повышения интеллектуального препятствия, например, используя метод антитезиса или упрощенно метод провокации, прием запланированной ошибки, метод мозгового штурма и др. Конечно, в научном познании используется мозговой штурм, но к тем явлениям и процессам, которые мы рассматриваем в учебном процессе, он не был применен, а мы его применяем, выстраивая учебно-познавательную деятельность с целью развития познавательных компетенций, мышления и творческого потенциала учащихся.

На конкретных примерах из физики рассмотрим организацию учебного процесса, включающего актуализацию познавательных УУД. Первоначально обратим внимание на формирование темы занятия, потому что до сих пор эти названия представляют собой ответ на не заданный вопрос: первый закон Ньютона, второй закон Ньютона, закон всемирного тяготения и др. Вопрос еще не задан, а ответ уже дан. Поэтому предлагается в названии темы сформировать общую учебную задачу на основе анализа содержания. Например, в теме второй закон Ньютона рассматривается зависимость ускорения от силы и от массы, поэтому название может иметь вид: "Изучение ускоренного движения" или "Исследование ускоренного движения". В конце процесса открытия закономерности мы объявим, что нас опередил Ньютон на несколько столетий, но это нисколько не умаляет достоинства обучающихся как исследователей данного явления. Аналогично, занятия по теме "Первый закон Ньютона" можно назвать, как "Выявление условий покоя тела и равномерного прямолинейного движения", а третий закон можно обозначить, как "Выявление зависимости между силами действия и противодействия". В такой постановке темы преподаватели, а не обучающиеся определяют, что есть причина, а что следствие. То есть пропускается важный этап организации познавательной деятельности — выявление причинности — что есть причина, а что есть следствие. Но, в данном случае, авторы считают именно такой вариант наиболее оптимальным. Определяя уровень проблемности изложения материала, авторы придерживаются второго уровня, когда преподаватель обозначает проблему, а в транскрипции авторов учебнопознавательную задачу и создает условия для ее выполнения, а обучающиеся решают эту учебно-познавательную задачу. Третий уровень проблемности, когда обучающиеся сами формируют проблему и сами ее решают, авторы считают привлекательным, но не обладающим достаточной эффективностью на предвузовском этапе подготовки, когда иностранные обучающиеся не владеют в полном объеме предметной лексикой и навыками монологического высказывания. На открытых занятиях преподаватели тратят от 10 до 15 минут на то, чтобы обучающиеся сами сформировали тему занятия, то есть сами сформулировали проблему, что соответствует третьему уровню проблемности. Но в ограниченных временных рамках изучения общеобразовательных дисциплин на этапе дополнительных общеобразовательных программ (от 6 до 10 месяцев) — это непозволительная роскошь. Приведенные уровни проблемности заставляют нас обозначить дальнейший подход к разработке сценария занятия — проблемный метод обучения или проблемный подход — достаточно сложившееся течение в педагогике, в основу которого положено создание проблемной ситуации, с обязательным противоречием в ней.

После постановки общей учебно-познавательной задачи в названии темы, разрабатывается поэтапный учебно-познавательный сценарий или "алгоритм обучения, который разработан на основе модели обучения, обеспечивающей управление процессом обучения, навыкам алгоритмической природы (описываемым с помощью алгоритмических предписаний)" [11, с.298]. При разработке сценария важным аспектом является создание условий для реализации исследовательского подхода, а именно инструмента исследования, то есть лабораторного оборудования: натурного или виртуального. Приоритетным конечно должен быть натурный эксперимент, но набор лабораторного оборудования не охватывает все изучаемые явления и процессы, а те, которые охватывает, в основном, реализуют демонстрацию явления или процесса, но не количественный эксперимент. При сегодняшнем развитии графических возможностей компьютера и программных средств, разработать можно любой эксперимент с поэтапными количественными измерениями, но на высоком уровне это могут сделать только профессиональные программисты. В единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) такие виртуальные установки имеются [12, 13], но они также представлены, в основном, в демонстрационном ключе. Так же следует отметить еще одно преимущество компьютерного моделирования явлений и процессов, например, при моделировании теплового движения молекул предоставляются возможности, которые принципиально невозможно реализовать в натурном эксперименте. Для проведения экспериментального исследования зависимости давления от объема имеется установка, включающая гофрированный сосуд и манометр, который дает количественные показания, чего недостаточно для понимания процесса. При этом виртуальная экспериментальная установка позволяет обучающимся наблюдать в динамике изменение концентрации молекул и количества их ударов о стенки сосуда, что позволяет выявить причины изменения давления в результате изменения объема.

Следующим условием для успешной реализации исследовательского подхода при изучении явлений и процессов природы является специальным образом разработанная рабочая тетрадь обучающегося, где он будет оформлять этапы исследования. Рабочие тетради, в которых заложены сценарии уроков — устоявшаяся практика, имеющая тенденцию к переходу в электронный вид. Для оптимизации учебного процесса сценарий, разрабатываемый на основе исследовательского подхода, должен быть оформлен именно в такую тетрадь. Необходимые инструменты оформления исследования — оси координат для графического представления результатов исследования, таблицы для занесения результатов экспериментального исследования и др.

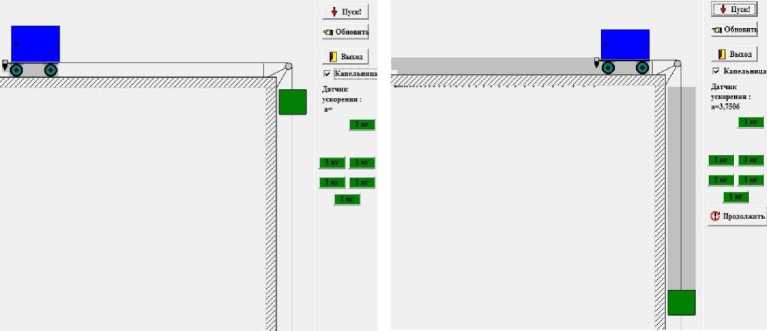

Первым этапом разработки мы обозначили трансформацию названия темы. Следующим этапом ставим выявление причинности . В явлениях и процессах, где функциональное описание имеет более одного аргумента или более одной причины, предлагаем использовать для выявления причинности элементы мозгового штурма. Поскольку это уникальная и практически единственная возможность актуализации и освоения такого важного УУД как выявление причинно-следственных связей. Утверждение о том, что мы живем в причинно-следственном мире, остается просто сочетанием слов без практического подтверждения. При первом использовании на занятии метода мозгового штурма обязательно следует изложить обучающимся исторический аспект его появления, область применения и технологию трех этапов. Конечно, в учебно-познавательном процессе мозговой штурм будет иметь свои особенности, в чем-то совпадающие, а в чем-то отличающиеся от классической модели. Первый этап — коллективная деятельность по выдвижению гипотез на основе наблюдения. При этом реализуем актуализацию и фиксирование всех привлекаемых УУД. Для выдвижения гипотез необходимо УУД — анализ , который подразумевает рассмотрение явления или процесса со всех сторон, чтобы не пропустить ни одной из возможных причин, влияющих на него. Для выдвижения гипотез демонстрируем виртуальную экспериментальную установку с датчиком ускорения (рис. 1). Гипотеза с синонимом идея является условным суждением , на что важно акцентировать внимание обучающихся, потому как на третьем этапе мозгового штурма они будут формировать категорическое суждение о причинно-следственной связи . Гипотез должно состояться много больше, чем реальных зависимостей. Роль преподавателя сориентировать обучающихся на выдвижения гипотез.

Рис. 1. Виртуальная экспериментальная установка для изучения ускоренного движения: начальное состояние и после выполнения команды "Пуск"

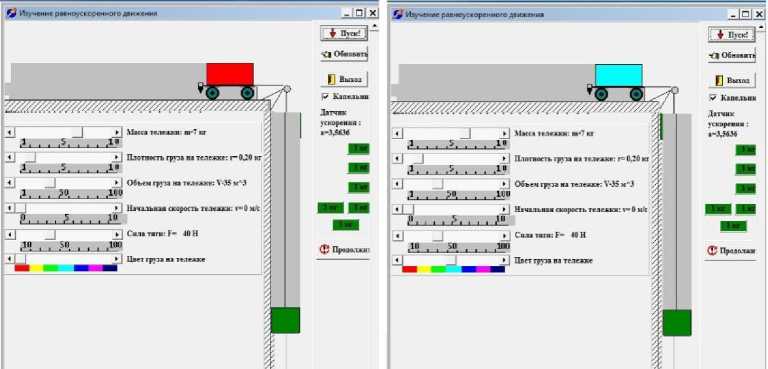

Следующий этап мозгового штурма — разброс по трем корзинам проводит преподаватель, потому как в первую корзину он помещает те гипотезы о зависимости, на которые у него подготовлена экспериментальная проверка на установке. Третий этап — экспериментальная проверка гипотез из первой корзины. При реализации условия "один ученик — один device" каждый обучающийся индивидуально проводит экспериментальную проверку и формирует категорическое суждение. В примере с изучением ускоренного движения авторами была использована виртуальная экспериментальная установка, в которой было предусмотрена последовательная проверка шести гипотез, отобранных преподавателем в первую корзину: масса тела, плотность, объем, начальная скорость, сила, цвет тела (рис. 2).

Рис.2. Проверка на виртуальной экспериментальной установке для изучения ускоренного движения зависимости ускорения от цвета тела

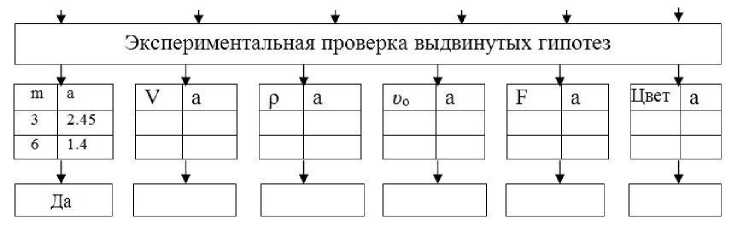

В рабочей тетради для проверки гипотез подготовлена таблица (рис.3). Экспериментальное подтверждение получают не все выдвинутые гипотезы. Именно на этапе экспериментальной проверки наличия или отсутствия причинности всегда предоставляется возможность актуализировать УУД — выявление причинноследственных связей .

Рис.3. Таблица результатов экспериментальной проверки выдвинутых гипотез

Следующий этап изучения через экспериментальное исследование заключается в выявлении видов зависимости следствия от причин. Экспериментальное выявление зависимости происходит проведением нескольких экспериментов и по их обработанным результатам индуцируется вывод о характере зависимости: прямая или обратная. При этом используется метод индукции или индуктивная технология познания: от набора частных результатов к общему выводу, от причин к следствию, от частного к общему. Соответственно, в рабочей тетради подготовлена технологическая карта проведения экспериментального исследования для данного этапа. Сначала обучающимся предлагается провести экспериментальное исследование зависимости ускорения тела (тележки) от действующей на нее силы, не изменяя массу тележки, и занести полученные данные в таблицу (рис.4).

|

т =...... |

.. кг |

|||||||||

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

F. Н |

||||||||||

|

а, м/с2 |

||||||||||

Рис.4. Таблица результатов экспериментального исследования зависимости ускорения от силы, действующей на тело (выявления характера зависимости)

Затем необходимо прокомментировать полученные результаты, например, результаты представляют собой беспорядочный, бессистемный, хаотический набор цифр; упорядоченную числовую последовательность и т.п. Следующее задание - по данным таблицы построить график, масштабируя ось абсцисс данными причины, а ось ординат - данными следствия. В заключение от обучающихся требуется на основании табличных данных и графического образа сформулировать категорическое суждение о выявленной закономерности. Возможный вариант такого суждения может иметь вид: "На основе проведенных мною экспериментов я установил, что чем больше масса, тем меньше ускорение, то есть зависимость от массы обратно пропорциональная". Тогда это его субъективно-новое интериоризированное (присвоенное) знание, его личностный (коллективный) образовательный продукт. Тогда и только тогда учебный процесс можно охарактеризовать как продуктивный.

Если зависимостей более одной, тогда следующий этап - это этап синтеза выявленных зависимостей в закон. В нашем базовом примере по исследованию ускоренного движения синтезируем зависимости от силы и от массы. При этом можно предложить тестовую форму задания с выбором одного правильного ответа и инструкцией - выбери и обоснуй: а~ F + т; а~ F — т; а~ F х т; а~ —. Формулировку закономерности так же предлагаем обучающимся сгенерировать как категорическое суждение.

За формулировкой закона следует формула закона для научных и инженерных расчетов. Возможен ли и на этом этапе продуктивный подход? При творческом подходе - ответ да, возможен к любой теме. В одних формулах законов появляются сложные коэффициенты пропорциональности, в других нет. Один вариант -предложить учащимся запомнить эти коэффициенты и их сложные размерности, другой - создать условия понимания, и тогда, если обучающийся забыл размерность коэффициента, он сможет вывести ее. Из практики авторы вывели следующий подход к введению коэффициентов пропорциональности. Коэффициент пропорциональности обязателен всегда при переходе от пропорции к формуле. Наилучший коэффициент -это отсутствующий коэффициент или единица. К единице необходимо стремиться, но это возможно только в том случае, если размерность одной из физических величин еще не установлена. Например, в зависимости ускорения от силы и от массы имелась возможность сформировать единицу силы таким образом, чтобы коэффициент пропорциональности был равен единице. Учащимся излагается технология, заключающаяся в том, что за единицу новой физической величины, принимается такая величина, при которой остальные, входящие в формулу, тоже равны единице. Размерность новой величины такова, что размерности в правой и левой части формулы должны совпадать. Тогда становится понятной размерность силы -1 кг х 1 м , , которую в дальнейшем назвали 1 Ньютон. В закономерности, установленной по гравитационному или электрическому взаимодействиям, на момент их установления все участвующие в них физические величины с их размерностями уже были определены. Поэтому численное значение коэффициента пропорциональности для них найдено один раз экспериментально. Вторая функция коэффициента пропорциональности привести в соответствие размерности величин в левой и правой части формулы. Обучающимся дается задание - вывести размерность коэффициента пропорциональности, если даны размерности всех величин в левой и правой части формулы. Выполнив аналогичное задание для одной закономерности, затем для второй и третьей, они осваивают технологию введения коэффициентов пропорциональности.

Мы рассмотрели исчерпывающий алгоритм реализации исследовательского подхода к изучению закономерностей - от постановки проблемы до формулы для расчетов, с актуализацией познавательных УУД на каждом этапе. На этом можно было бы поставить точку в авторской трактовке использования исследовательского подхода к учебному процессу, но...! Рассмотренный ранее ход исследования основан на экспериментальном, эмпирическом, индуктивном выводе закономерностей, несущем знание и технологию его "добывания", но для полного понимания, практически ко всем изучаемым явлениям, применим еще и дедуктивный метод познания. Например, в изотермическом процессе экспериментально мы можем установить, что при уменьшении объема увеличивается давление, но почему так происходит. Цепочка учебно-познавательных заданий и заключений после их выполнения может иметь вид: давление, исходя из формулы Р = | , может быть увеличено за счет силы и площади ее действия; давление осуществляется за счет ударов молекул о стенки сосуда. Тогда вариант дедуктивного вывода: рост давления происходит за счет коллективной силы ударов молекул о стенки сосуда, потому что уменьшение объема привело к увеличению концентрации, иначе и быть не могло. К такому выводу ведь можно было прийти и без проведения экспериментов. Интеграция индуктивного и дедуктивного подхода дает и знание, и понимание процессов. Развивая у иностранных обучающихся познавательные компетенции, которые повышают их творческий потенциал, мы закладываем основу высокопрофессиональной личности, готовой к научным исследованиям

Анализ и оценка разработки

Следует отметить, что заложенный во ФГОС приоритет развития УУД был предопределен предыдущими этапами генезиса педагогики и осуществим на практике при определенных выше условиях. Среди которых разработка виртуальных экспериментальных установок под определенный сценарий учебно-познавательной деятельности обучающихся является наиболее трудоемкой задачей, но вполне реализуемой, что показано авторами на собственных разработках. Одним из средств, мотивирующих преподавателя к разработке электронных ресурсов и электронных технологий обучения на основе исследовательского подхода при изучении явлений и процессов природы, являются показатели эффективного контракта в разделе "Учебнометодическая деятельность". Но, как правило, преподаватели-предметники владеют офисными приложениями, но не языками программирования высокого уровня, на которых разрабатываются виртуальные экспериментальные установки, моделирующие явления и процессы природы. При разработке сценария, реализующего исследовательский подход, преподаватель проводит поиск уже имеющейся и соответствующей тематике виртуальной экспериментальной установки. Однако найденная экспериментальная установка не всегда соответствует разработанному сценарию, и тогда преподаватель вынужден либо отказаться от исследовательского подхода, обратившись к иллюстративным электронным ресурсам, либо адаптировать под конкретные учебные и развивающие цели виртуальные экспериментальные установки из единой коллекции ЦОР, повышая их продуктивный потенциал [14]. Естественно, технологическая составляющая реализации исследовательского подхода в изучении явлений и процессов природы также важна, как и методологическая. Разработка виртуальных экспериментальных установок должна идти в комплексе с технологической картой изучения через экспериментальное исследование или рабочей тетрадью, как это и было показано на примерах выше. Авторы считают, что современный технологический виток требует коррекции траектории реализации исследовательского подхода - под эффективные для развития познавательных УУД учебные темы, необходимо создавать учебнометодические комплексы (УМК). Комплекс должен включать: сценарий для преподавателя; технологическую карту проведения исследования для обучающегося; виртуальную экспериментальную установку, разработанную профессиональными программистами в соответствии с техническим заданием и полностью согласованную со сценарием. Учебно-методический комплекс, получаемый в результате разделения труда между преподавателем - автором технического задания, сценаристом, и между программистом - разработчиком электронного ресурса, будет соответствовать требованиям ФГОС по развитию познавательных УУД, как в части содержания, так и по уровню адекватных вызовам времени программных решений.

Заключение

Подход к разработке в русле дидактической инженерии, то есть "ведению совокупности взаимосвязанных работ включающих: анализ, проектирование, конструирование автоматизированных дидактических объектов" [15, с. 102] позволит создать высокоэффективные образовательные ресурсы, позволяющие обеспечить ускоренную адаптацию иностранных студентов к российской системе образования и способствовать подготовке интеллектуальной элиты зарубежных государств с целью продвижения экспорта образовательных услуг для обеспечения интересов России в различных регионах мира.

Список литературы Исследовательский метод обучения как средство адаптации к российской системе образования

- Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях (одобрена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 18 октября 2002 г.) [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 24.05.2019)

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70188902 /#ixzz5mw4a1dsG (дата обращения 18.05.2019).

- Хуторской А.В. Образовательный продукт [Электронный ресурс]// А.В.Хуторской. Персональный сайт - Научная школа. -http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/ educational_product.htm (дата обращения 18.05.2019).

- Селевко Г.К. Опыт системного анализа современных педагогических систем// Школьные технологии. -1996.- №6.- С.3-43.

- Ямщикова О.А. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов в России: психолого-педагогический аспект//Сибирский психологический журнал.2005.№ 21, С.89-93.

- Чуваева К.М., Сурыгин А.И. Педагогические условия формирования коммуникативной компетенции иностранных абитуриентов в учебно-научной сфере общения на начальном этапе подготовки в вуз// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2014. №1 (191), С.44-58.

- Соловьева Е.В. Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин студентам-вьетнамцам на предвузовском этапе обучения: методические рекомендации для преподавателей-предметников. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 40 с.

- Крылов Э. Г. Особенности обучения иностранных студентов инженерным дисциплинам// Высшее образование в России. 2014. № 2, С.146-150.

- Коробкова С. А.,Смыковская Т. К. Специфика обучения иностранных студентов физике и математике в вузах России //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -2017. -№ 7 (120). -С. 63-68. -Режим доступа: https://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения: 25.05.2019).

- Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. - 5-е изд.- М.: Просвещение. 1997.- 191 с.

- Галеев И.Х. Свойства учебных задач при алгоритмизации в обучении // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)" - 2011. - V.14. - №2. - C.289-299.

- Энергия топлива. Удельная теплота сгорания (№205986) [Электронный ресурс]/ФГУП «Просвещение» //Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [сайт]. URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_7.swf (дата обращения: 21.05.2019).

- Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела (№205887) [Электронный ресурс]/ФГУП «Просвещение» //Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [сайт]. URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ 669b2b5f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_11.swf (дата обращения: 21.05.2019).

- Калашникова С.Б., Сухлоев М.П. Приемы повышения продуктивного потенциала электронных образовательных ресурсов// Дистанционное и виртуальное обучение. 2016. № 4 (106). С. 25-28.

- Старыгина С.Д.Теоретические основы дидактической инженерии/С.Д. Старыгина, Н.К.Нуриев // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Education Technology & Society)". - 2019. - Т. 22. - №1. - С. 101- 110.