Источники по нумизматике XVIII века в Новосибирской области

Автор: Бородовский А.П., Горохов С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Нумизматические материалы эпохи русского освоения Сибири представляют собой особую разновидность археологического источника, осмысление и активное исследование которого всегда было актуальным. Монеты XVIIIв. являются одной из немногих категорий предметного комплекса с наличием объективной датировки своего происхождения. На территории Новосибирской обл. представлено достаточно широкое разнообразие источников по нумизматике данного периода. Это частные собрания, музейные коллекции, материалы археологических исследований острогов (Умревинский, Чаусский), форпостов (Усть-Тартасский), Сузунского монетного двора, транспортных магистралей и кладов. Непрерывная последовательность правителей от Петра I до Павла I, хорошо представленная в нумизматических материалах XVIIIв., а также наличие монетных кладов и монетного двора открывают широкие возможности для изучения региональных особенностей функционирования российской денежной системы начиная с петровского времени.

Нумизматика, новосибирская обл, монетный клад, денежная система, умревинский острог, чаусский острог

Короткий адрес: https://sciup.org/14522074

IDR: 14522074 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Источники по нумизматике XVIII века в Новосибирской области

На территории Новосибирской обл. собраны достаточно представительные коллекции монет XVIII столетия. Такая ситуация во многом была предопределена целым рядом исторических и географических факторов. Один из них – массовое поступление российской монеты на юг Западной Сибири в ходе ее интеграции в Российское государство в первой трети XVIII в. Вторым не менее значимым фактором была местная ресурсная и промышленная среда, которая уже во второй половине XVIII столетия позволила создать на юге современной Новосибирской области Су-зунский монетный двор, единственный за Уралом [Уздеников, 1995, с. 6]. Третьим фактором являлась относительно высокая плотность населенных пунктов различного ранга (острогов, сел, деревень, городов), связанных общероссийской и несколькими региональными транспортными магистралями (Сибирский, Московский тракт). Все это создало благоприятные условия для накопления в культурном слое представительной нумизматической выборки XVIII в. В настоящее время нумизматические коллекции хранятся в частных собраниях, музейных коллекциях областных, городских, районных и сельских музеев, в составе находок археологических исследований острогов (Умревинский, Чаусский), форпостов (Усть-Тар-тасский), Сузунского монетного двора, местных дорог и отдельных участков Московского тракта, а также кладов.

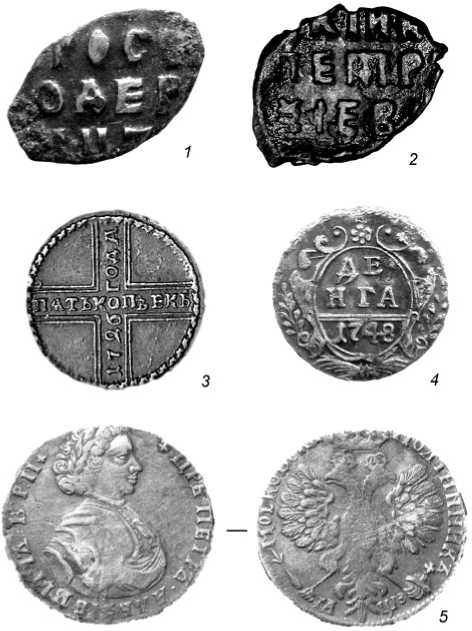

В последнее время одним из наиболее интенсивно формирующихся нумизматических источников являются частные коллекции. Материалы этих собраний мало известны специалистам, но они крайне важны для общей оценки «емкости» нумизматических материалов XVIII в. на территории как всей Новосибирской обл, так и для отдельных населенных пунктов. Количество учтенных монет XVIII в. в таких коллекциях может составлять 1 тыс. экз. и больше. Отдельные коллекционеры иногда публикуют данные своих сборов [Лобанов, 2008а, б] На Чаусском остроге была собрана достаточно представительная нумизматическая коллекция XVIII в., насчитывающая более 200 экз. Среди монет следует отметить копейку-«чешуйку» Петра I 1705 г. («АШЕ») и пять копеек Екатерины I 1726 г. (ММД), крайне редких для территории севера Верхнего Приобья (см. рисунок , 1, 2 ).

Не менее остро стоит проблема обобщения нумизматических материалов из музейных собраний. Более определенно можно дать характеристику производственной оснастки Сузунского монетного двора, хранящуюся в фондах Алтайского государственного краеведческого музея. К XVIII в. относятся 12 чеканов (шесть маточников и шесть штемпелей) для изготовления «сибирки». Они представляют оборотную сторону монеты – реверс. На чеканах имеются клейма, а также рабочие отметки, говорящие об использовании штемпелей в производстве. В наборе представлены все шесть номиналов сибирской медной монеты от 10 копеек до полушки. Чеканы представлены попарно (маточник и штемпель). На маточниках нигде полностью дата не просматривается. Видны либо первые две цифры (17??), либо три цифры (177?). Полностью читаемая дата «1770» стоит на штемпелях 10 и 5 копеек, а так же дата 1776 г. на штемпелях 1 и 2 копеек, деньги и полушке [Кривова, 2006, с. 99].

В ходе археологических исследований на территории Сузунского монетного двора, проведенных Новосибирским областным краеведческим музее в 2011 г., были обнаружены фрагменты оттисков монетного штампа – аверса монеты общегосударственного образца номиналом в 1 копейку 1822 г. и монетовидные кружки (монетные вырубки), а также бракованная монета 1784 г. [Шаповалов, Росляков, 2013, с. 173].

Значительно более результативными с нумизматической точки зрения оказались итоги археологических исследований 2002–2009 гг. на территории Умревинского острога. Общий объем документированной коллекции к настоящему

Монеты XVIII в. с территории Новосибирского Приобья. 1 – копейка-«чешуйка» из окрестностей Умревинского острога; 2 – копейка-«чешуйка» из Умревинского клада; 3 – 5 копеек Екатерины I с территории Чаусского острога; 4 – деньга с территории Умревинского острога; 5 – полтинник из с. Каменка.

времени составляет 64 монеты. Из них одна монета обнаружена в основании юго-западной набережной башни, одна – на территории острога у башни, 25 – на руинах приказной избы, 36 – на дороге вокруг острога, а также 107 серебряных копеек-«чешуек» в кладе на территории посада к югу от острога (см. рисунок, 1, 2, 4). Особенно высокими темпами накопление монет в культурном слое происходило на территории административного сооружения в центральной части Умревинского острога: на 1 м2 в год в течение 1741–1797 гг. в среднем в культурном слое откладывалось 0,00589 монет. Для сравнения: на территории базарной площади в Тобольске на 1 м2 в год в течении 1740–1801 гг. в среднем в культурном слое откладывалось 0,0162 монеты [Аношко, Игнатов, 2013, с. 84], что в 2,76 раза больше, чем в административном сооружении в Умревинском остроге. Учитывая большую разницу в масштабах торговых операций в Тобольске и в Умревинском остроге в середине и второй половине XVIII в., необходимо сделать вывод о высокой интенсивности оборота денежных средств в административном сооружении Умревинского острога в указанный период. При пересчете количества монет на единицу площади в раскопе базарной площади в Тобольске и в раскопе административного сооружения на Умревинском остроге получаются примерно равные результаты. Любопытен факт наличия в нумизматической коллекции Умревин-ского острога монеты сибирской чеканки с высоким содержанием железа (денга 1769 г.), что вызывает ее притяжение к магниту. Это позволяет предполагать использование различных сырьевых ресурсов для производства «сибирской» монеты.

В скопление монет Умревинского клада входило 107 серебряных копеек-«чешуек», общий вес которых составлял 28 гр. Как правило, в состав таких кладов, входили проволочные копейки различных годов выпуска [Мельникова, Уздеников, Шиканова, 2000, с. 108]. Для Умревинского клада эта особенность может быть представлена в значительном разбросе веса проволочных серебряных копеек. Индивидуальный вес монет колебался от 0,1 до 0,47 гр. На двух серебряных проволочных копейках Умревинского клада под копытами лошади всадника буквенной славянской нумерацией выбиты хорошо читаемые даты 1704 г. и 1713 г. На монетах Умревинского клада отчеканены два варианта легенд [Клещинов, Гришин, 1992, с. 8]. Одна из них трехстрочная легенда: «ЦАРЬ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ». Другая легенда шестистрочная «ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТРЪ АЛЕКСЕЕВИЧ ВСЕЯ РОСС1И САМОДЕРЖЕЦЪ» (см. рисунок, 1, 2 ). На монетах из Умревинского клада представлено несколько вариантов дефектов чеканки [Калинин, 1977, с. 41–45].

Датированные монеты позволяют отнести клад из окрестностей Умревинского острога к относительно узкому хронологическому периоду, поэтому Умревинский монетный клад вполне можно рассматривать как клад краткого накопления [Зварич, 1979, с. 88]. Данный клад в полной мере может быть использован для характеристики денежного обращения на территории Новосибирской области в самом начале XVIII в., включая период денежной реформы Петра I. Результаты этих преобразований в денежной сфере России стали проявляться в нумизматике первой четверти XVIII в. на территории Новосибирского Приобья. Одним из свидетельств этого являются сборы коллекционеров серебряных полтинника 1709 г., полуполтинника 1703 г. и двух алтынников 1718 г. у сел Каменки и Абрашино Ордынского р-на Новосибирской области (см. рисунок, 5).

Хорошо представленная непрерывная последовательность правителей от Петра I до Павла I в нумизматических материалах XVIII в. на территории Новосибирской обл., а также наличие монетных кладов и монетного двора открывают широкие возможности для изучения региональных особенностей функционирования российской денежной системы начиная с петровского времени.

Список литературы Источники по нумизматике XVIII века в Новосибирской области

- Аношко О.М., Игнатов С.В. О торговле в Тобольске в XVIII-XIX вв. по археологическим и историческим данным//AB ORIGINE. Археол.-этнографич. сб. Тюм. гос. ун-та. -Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. -Вып. 5. -С. 76-87.

- Зварич В.В. Нумизматический словарь. -Львов: Изд-во Львов. гос. ун-та, 1979. -352 с.

- Калинин В. А. Некоторые вопросы техники чеканки русских монет второй половины XV -начала 30-х годов XVI века//Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. -Л.: Аврора, 1977. -С. 37-49.

- Клещинов В.Н., Гришин И.В. Определитель лицевых сторон проволочных копеек царя Петра Алексеевича. -М.: Доминант, 1992. -36 с.

- Кривова Ю.А. Коллекция чеканов Сузунского монетного двора из собрания Алтайского государственного краеведческого музея//Тр. Алт. гос. краевед. музея. -Барнаул: Алтапресс, 2006. -Т. 2. -С. 95-104.

- Лобанов М.Ю. Загадка Чаусского острога//Мат-лы межвуз. науч. студенч. конф. «Интеллектуальный потенциал Сибири». История, политология. -Новосибирск, 2008а. -С. 10.

- Лобанов М.Ю. Загадка Чаусского острога. -Новосибирск, 2008б. -18 с.

- Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. -М.: Стрелец, 2000. -222 с.

- Уздеников В.В. Объем чеканки российских монет на отечественных и зарубежных монетных дворах 1700-1917 гг. -М.: , 1995. -170 с.

- Шаповалов А.В., Росляков С.Г. Крепостные стены Сузунского медеплавильного завода и монетного двора//Освоение и развитие Западной Сибири в XVI-XX вв. -Новосибирск: Сибпринт, 2013. -С. 171-174.