Исторический анализ сельскохозяйственного освоения и использования территории Мордовии (от неолита до наших дней)

Автор: Каверин Александр Владимирович, Каверина Надежда Александровна, Массеров Дмитрий Александрович, Ушаков Илья Сергеевич, Янина Дарья Алексеевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена рассмотрению с экологической точки зрения истории возникновения, динамики форм и типов развития сельского хозяйства на территории одного из финно-угорских регионов - Республики Мордовия. Материалы и методы. Основным методом исследования послужил исторический анализ процессов сельскохозяйственного освоения и использования ландшафтов на территории Мордовии. Его применение показало, что незнание мер преобразования природы в процессе ее освоения приводит к серьезным экономическим и экологическим просчетам, негативно отражается на важнейших природных свойствах социоэкологических систем, и прежде всего на их продуктивности. С целью детального рассмотрения вопроса по методу Н. Ф. Реймерса разработана графическая модель относительно равновесного состояния экосистем природно-территориального комплекса Мордовии. Результаты исследования и их обсуждение. Сельскохозяйственная деятельность на территории Республики Мордовия, как и других регионов проживания финно-угорских народов, стала первопричиной нарушения экологического равновесия, через воздействие на почву, атмосферу, водный сток, энергетику и биотические компоненты природных систем вызвала глубокие и масштабные процессы деградации природной среды. Уничтожение естественной растительности, прежде всего древесной, оказало большое влияние на водный баланс: из-за вырубки лесов и распашки угодий резко активизировались эрозионные процессы, участились засухи. Авторами доказывается главенствующая роль лесных ландшафтов в восстановлении и сохранении этноэкосистемы региона. Заключение. Проведенный исторический анализ позволил сделать вывод о том, что историю сельскохозяйственного освоения территории Мордовии, как и других финно-угорских регионов России, можно назвать историей сведения лесов. Все это с новой силой ставит вопросы о возврате финно-угорским регионам их природных лесов и активизации научных исследований в области достижения оптимальной лесистости.

Сельское хозяйство, этническая экология, лесное хозяйство, исторический анализ, региональная экосистема, сельскохозяйственное освоение, подсечно-огневая система земледелия

Короткий адрес: https://sciup.org/147217974

IDR: 147217974 | УДК: 631:908 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.02.151-161

Текст научной статьи Исторический анализ сельскохозяйственного освоения и использования территории Мордовии (от неолита до наших дней)

Исторический анализ развития сельскохозяйственного производства показывает, что, за исключением центров древнего полеводства, где плодородие в основном обеспечивалось за счет переносимого реками во время разлива ила (долины Нила, Тигра, Евфрата, Меконга и др.), успешность земледелия подчиняется определенной временной зависимости [15]. Вначале происходит расширение сельскохозяйственных угодий, затем возможная для данной эпохи интенсификация процесса получения урожаев, вслед за которой наступает более или менее внезапный срыв, иногда носящий характер катастрофы. Во всех случаях принципиальная схема процесса аналогична: величина получаемой продукции в конечном счете зависит от природноресурсного потенциала территории, базой которого служит экологический баланс.

Подробное рассмотрение с экологической точки зрения истории возникновения и динамики форм и типов развития сельского хозяйства показало, что, хотя продовольственная проблема имеет колоссальную глубину во времени, экологические закономерности и пути ее решения неизменны. Сутью сельского хозяйства вплоть до последних дней остается изъятие части биологической продукции, которая образуется в ходе естественно-восстановительных процессов.

Обзор литературы

Основу исторического анализа процессов сельскохозяйственного освоения и использования ландшафтов на территории Мордовии составили труды Н. Ф. Реймерса1 [15].

Особого внимания в аспекте развития освоения территории Мордовии заслуживает концепция биотического насоса атмосферной влаги (В. Г. Горшков, А. М. Макарьева, А. Mюллер и др.), согласно которой девственные леса и болота обеспечивают транспорт влажного

1 См.: Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва, 1990.

152 Финно–угорский мир. Том 12, № 2. 2020

воздуха с океана на сушу, а разрушение лесов приводит к разрушению круговорота воды на суше, полному опустыниванию [20–22].

Материалы и методы

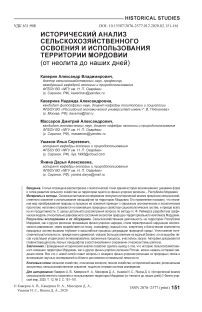

Основным методом исследования послужил исторический анализ процессов сельскохозяйственного освоения и использования ландшафтов на территории Мордовии. Известно, что сельское хозяйство, предельно основывающееся на природных ресурсах, не может не находиться в равновесном состоянии с природой. С позиции теоретической экологии природно-системное экологическое равновесие достигается путем интеграции балансов в экосистемах разного иерархического уровня – от биогеоценоза до биосферы. Учеными обосновывается и существование определенного целесообразного равновесного соотношения между агротехнически освоенными территориями и «дикими» экосистемами. Применение метода Н. Ф. Реймерса позволяет разработать графическую модель, отображающую фазы относительно равновесного состояния экосистем природно-территориального комплекса Мордовии.

Результаты исследования и их обсуждение

Наиболее известные из экологических кризисов прямо или косвенно связаны с сельским хозяйством [15]. Сельскохозяйственное освоение территории всегда сопровождается нарушением экологического равновесия как в компонентном, так и в территориальном аспекте. До определенной степени подобные нарушения допустимы и даже необходимы, поскольку только в неравновесном состоянии экосистемы способны давать значительную полезную продукцию. Вместе с тем незнание меры преобразований в процессе освоения приводит к серьезным экологическим и экономическим просчетам, негативно отражается на важнейших природных свойствах социоэко-логических систем, и прежде всего на их продуктивности. Все это начинает проявляться тогда, когда естественные вос- становительные процессы по скорости и интенсивности перестают соответствовать антропогенным нарушениям.

Для детального рассмотрения обозначенного вопроса воспользуемся графической моделью, разработанной нами применительно к территории Мордовии по методу Н. Ф. Реймерса2 (рис. 1).

Весь длительный период освоения названной территории разбит на фазы. Нулевая фаза (0) равновесия на схеме соответствует неолитической эпохе – «природе без человека» (конец III тыс. до н. э.): сукцессионные процессы от нарушенных огнем и ветровалами биогеоценозов вели к экологическому климаксу. При максимуме биомассы такие системы обладали минимальной биологической продуктивностью.

Три тысячелетия (с начала II до н. э. до конца I н. э.) природа Мордовии осваивалась очень медленно. Влияние на ландшафты таких видов человеческой деятельности, как охота, рыбная ловля, собирательство, а затем примитивное скотоводство и мотыжное земледелие, было незначительным [17]. Полезная продукция была невелика, а отрицательное влияние на урожай со стороны окружающих экосистем – огромно.

1-я фаза на схеме показывает природную систему со сравнительно развитым сельским хозяйством, основанным на подсечно-огневой системе земледелия (конец I тыс. н. э.). Постоянные пастбища и возделанные земли в то время занимали уже свыше 19 % территории, однако преобладала «дикая» природа (более 76 % территории) [7]. Подсечно-огневая система земледелия обеспечивала в первые 3–4 года использования участка высокие урожаи – сам-25, сам-30 [4]. Однако природная система в целом была далека от максимума полезной человеку продукции в силу неполного вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов.

Во 2-й фазе конечному сукцессионному этапу восстановления экосистем соответствовали узловые сообщества, для которых был характерен антропогенный, а не чисто природный естественный режим (рассматриваемая территория в начале XV–XVIII в.). Подобная система давала уже значительный хозяйственный эффект, так как поля и пастбища занимали более 63 % территории [5]. Эффект мог бы возрастать и дальше, если бы на остальной площади сознательно или стихийно сохранялись относительно нетронутыми «дикие» природные комплексы, поддерживающие все природное разнообразие на уровне восстановления длительно-производственных и узловых экосистем, но это условие не было соблюдено.

Массовое сведение лесов и распашка склоновых земель предопределили переход природно-антропогенной системы в новую неустойчивую 3-ю фазу (середина XVIII – XIX в.) [4; 18]. Эта фаза характеризовалась усилением эрозионных процессов. Полезная продукция системы неуклонно снижалась, потому что быстро росла скорость деструкции экосистем, а восстановительные процессы замедлялись. Бедственное положение усугублялось засухами, которых на рассматриваемой территории в XVIII в. было зарегистрировано 34, а в XIX в. – 40 [2], причем длительность и повторяемость засух возрастала от леса к лесостепи [8].

Эрозия почв и засухи привели природно-антропогенную систему во второй половине XIX в. к 4-й фазе, отличающейся наибольшей неустойчивостью продуктивности. Урожаи зерна в Мордовии в этот период колебались по годам от 0,13 до 1,31 т/га, т. е. максимум превышал минимум в 10 раз [4]. Кризис достиг апогея к началу 30-х гг. XX в., когда площадь полностью деградировавших агросистем (овраги, размытые и смытые склоны балок, песчаные пузыри) превысила 10 % площади сельскохозяйственных угодий.

В подобных критических условиях возникла необходимость в незамедлительных мероприятиях по организации природных охраняемых территорий, так как только они способны создать предпосылки для оздоровления всей социо-экологической системы. С этой целью в 1935 г. в республике был открыт Мордов-

Рис. 1. Графическая модель, отображающая фазы относительно равновесного состояния экосистем природнотерриториального комплекса Мордовии в ходе развития неуправляемой системы «человек – природа»*

Fig. 1. Graphic model showing the phases of the equilibrium state of the ecosystems of the natural and territorial complex of Mordovia in the development of the unmanaged system «people – nature».

* Размер прямоугольников на рис. 1 отражает разнообразие природных подсистем (наличие материала для дублирования) и полноту компонентного баланса. Внутри прямоугольников показаны основные ряды восстановительной сукцессии (квадраты, соединенные сплошными стрелками: Кл. – климаксовая, Дл. – длительно-производная, Кр. – кратковременно-производная фазы сукцессии, Агр. – агроценозы, Узл. – узловые сообщества) и ряды антропогенной деструкции (те же квадраты, соединенные пунктирными стрелками, плюс Урб. – урбокомплексы, плюс кружок Пуст. – пустыри, овраги). Прямые стрелки между прямоугольниками показывают процессы трансформации природных комплексов, извилистые – процесс восстановления. Цифры под прямоугольниками обозначают порядок величин в годах. Темные треугольники внутри прямоугольников иллюстрируют (в произвольном масштабе) продуктивность и одновременно хозяйственную производительность (полезную продукцию) выделенных условных фаз относительно равновесия – 0, 1, 2, 3, 4 (без учета возможного применения химических удобрений и других искусственных методов управляющего воздействия на природу). Темные секторы кругов справа отражают степень устойчивости к антропогенным воздействиям

The size of the rectangles in Fig. 1 reflects the diversity of natural subsystems (material for duplication) and completeness of component balance. Inside the rectangles there are the main rows of the restoring successions (squares connected by solid arrows: Cl. – climacteric, LD. – long-derivative, SD. – short-derivative phase of successions, Agr. – agrocenoses, Nod. – nodal communities) and rows of anthropogenic destruction (same squares connected by dotted with the arrows, also Urb. – Urban complexes, also Empty Circle. – wastelands, ravines). Straight arrows between the rectangles show the processes transformations of natural complexes, winding ones – the process of recovery.

Figures under the rectangles indicate the order of magnitude by years. Dark triangles inside the rectangles illustrate (in arbitrary scale) productivity and simultaneously economic productivity (useful production) of the selected conditional phases relative to equilibrium – 0, 1, 2, 3, 4 (excluding possible use of chemical fertilizers and other artificial methods of controlling the impact on nature). Dark sectors of the circles on the right reflect the degree of resistance to anthropogenic influences ский государственный заповедник площадью 32,1 тыс. га.

Для ликвидации и предупреждения в дальнейшем деструкционных процессов в агробиоценозах в 1949 г. началась кампания по агролесомелиорации. Широкомасштабным планом агролесомелиоративных работ предусматривалось повышение общей лесистости территории Мордовии на 10,9 % [10]. Однако мероприятия по защитному лесоразведению не имели достаточной научной проработки (допускались несоответствие ширины и конструкции лесных полос условиям местности, их неправильное размещение на территории, несовершенство схемы посадки) и не были подкреплены соответствующей материально-технической базой, в связи с чем стали сворачиваться. Вследствие этого из заложенных с 1949 по 1954 г. 43 310 га лесных полос сохранились лишь 5 453 га, или 12,6 % [6].

До 1990-х гг. в земледелии Мордовии продолжался необоснованный процесс расширения пашни. Распахивались целинные и залежные земли, под посевы зерновых и технических культур переводились пойменные естественные сенокосы и выгоны. Только с 1913 по 1960 г. посевные площади в регионе увеличились на 230 тыс. га, или на 21 %. В то же время территории, занятые природными экосистемами, уменьшились. Усиливающееся антропогенное давление на экосистемы обусловило неблагоприятную экологическую обстановку в республике, в результате чего продуктивность основных агроэкосистем оставалась низкой.

Эколого-экономический анализ выявляет, что равновесие региональной экосистемы на уровне 3–4-й фаз (см. рис. 1) оказывается шатким – экосистема не выдерживает периодически повторяющихся засух (с 1903 по 2013 г. – 54 [2]) и отрицательных техногенных нагрузок (излишняя распаханность склоновых земель, использование тяжелой сельскохозяйственной техники и др.). Колоссальные средства, направляемые на повышение продуктивности системы, не окупаются [9].

Дальнейшее развитие процесса деструкции региональной экосистемы может пой- ти стремительными темпами и привести к сдвигу в естественном равновесии сильно нарушенных агроэкосистем, почти не поддающемуся исправлению в силу чрезвычайно высокой капиталоемкости соответствующих мероприятий. Кроме того, при распространении на больших площадях этот сдвиг вызовет деформацию балансовых процессов в крупных экологических системах, а затем, хотя и с некоторым ослаблением, передастся глобальной системе.

Продемонстрированный с помощью графической модели пример убедительно показывает, как нерациональное использование земель приводит к экологической дигрессии. Причина данного процесса заключается в следующем: климаксовые экосистемы обладают наибольшей биомассой, но наименьшей биологической и тем более хозяйственной продукцией. И наоборот, такие омоложенные экосистемы, как пашня, т. е. агроэкосистемы, имеют минимальную биомассу, но способны к максимальной производительности. Чем сукцессионно моложе природный комплекс, тем он продуктивнее для человека. Однако слишком большое сукцессионное омоложение приводит экосистемы к деструкции. Следовательно, задача заключается в поддержании целесообразного экологического равновесия в 1–2-й (см. рис. 1) или, в крайнем случае, 2–3-й фазах и недопущении явлений, ведущих к балансам 4-й фазы и далее [10].

С целью недопущения деструктивных процессов начиная с 1986 г. ученые Мордовского университета под руководством А. В. Каверина обосновывали необходимость и последовательно предлагали осуществление изменений эколого-экономической направленности в земледельческой отрасли региона [11; 16]. На рекомендации по эколого-экономической оптимизации структуры сельскохозяйственных земель руководство республики обратило должное внимание. В результате с 1990 г. площадь пашни начала уменьшаться; к 2016 г. ее доля в структуре сельскохозяйственных угодий по сравнению с 1990 г. снизилась на 19,5 %. За указанный период 244,8 тыс. га низкопродуктивной пашни, крайне непригодной для возделывания зерновых, зерно-

Рис. 2. Валовой сбор зерна за 2000–2019 гг. в Республике Мордовия

Fig. 2. Gross grain harvest for 2000–2019 in the Republic of Mordovia

бобовых и тем более пропашных культур, были переведены под пастбища и сенокосы; с внедрением почвозащитных севооборотов площади посевов многолетних трав увеличились в 1,86 раза, составив 31 % общей площади региона.

В настоящее время сельскохозяйственная продукция производится на меньших площадях (в том числе за счет закрытого грунта), там, где можно надежнее получать экологически чистые продукты для детского и диетического питания; создалась сравнительно обширная система природных особо охраняемых территорий (зеленые зоны, лесные полосы, заказники, природные и национальные парки и т. п.). Как показывают расчеты [11; 16], такая территориальная оптимизация повысила ряд важных показателей (урожайность сельскохозяйственных культур, водообе-спеченность и др.) на 30–50 % (рис. 2), расширив рекреационные и отходоусваивающие свойства региона приблизительно на столько же.

Процесс трансформации земельных угодий контролировался и реализовывался на основе землеустроительного проектирования, выполняемого с учетом принципов экологического планирования, главным из которых является принцип геоэквивалентов, т. е. необходимости возврата в природную среду изымаемого вещества и энергии в процессе преобразовательной деятельности [10]. Применительно к сельскому хозяйству это означает, что природ- но-техническая система, создаваемая или восстанавливаемая человеком, например на месте вырубленного леса, должна быть эквивалентна лесной по составу и массе вещества, а еще лучше – превосходить ее по интенсивности процессов взаимообмена с окружающей средой и по биологической продуктивности, энергетический потенциал создаваемой системы не должен быть меньше потенциала исходной преобразованной экосистемы.

В соответствии с принципом геоэквивалентов трансформация земель в Мордовии, т. е. вывод из-под пашни, облесение и залужение малопродуктивных земель, осуществлялась по правилу «лесной земле – леса и сады, степной – луга». Главный экономический эффект от реализованного мероприятия заключается в том, что сокращение пашни на худших землях позволило без привлечения дополнительных средств интенсифицировать до оптимума земледелие на лучших землях.

В перспективе дальнейшей эколого-экономической оптимизации региональной структуры земельных угодий значительные выгоды обещает создание законченной системы полезащитных лесных насаждений. Это позволит дополнительно получать по 300 тыс. т зерна в год, при условии, что под защитными лесными насаждениями всех видов будет занято 5,2 % территории республики [1; 6].

Следует признать, что в Мордовии с трудом и неоднозначно происходит осознание очевидных преимуществ ландшафтно-экологической переориентации сельской местности. Страхи перед усилением продовольственных трудностей из-за уменьшения площади пашни все еще ощутимы и находят выражение в критических выступлениях отдельных политиков и чиновников регионального уровня, которые бездоказательно призывают восстановить площади пашни «до уровня советских времен». На сегодняшний день доля площади пахотных угодий в Мордовии составляет 38,7 % от общей площади. В ряде районов (Атяшев-ском, Лямбирском, Октябрьском, Ромодановском) она колеблется от 70 до 80 %, что неоправданно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. В зарубежных странах, где финно-угорские народы проживают на своих этнических территориях, распаханность выглядит следующим образом: в Венгрии – 47,8 %, Финляндии – 8,5, Эстонии – 14,9, Швеции – 6,35, в Норвегии – 1,35 % [23].

Что касается Венгрии, то эта страна, в которой распаханность в XX в. достигала 55 %, стремительно возвращает свою былую лесистость. Большое значение здесь имеет тот факт, что венгры с детства воспитываются в духе глубочайшего уважения к родной природе и слова «лес – достояние нации» они понимают буквально. За последние 14 лет покрытые лесом площади в Венгрии увеличились на 5 % и их доля достигла 27 % от общей площади территории страны3. Полезащитные лесные полосы высажены более чем на 32 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большое значение придается облесению зеленой зоны Будапешта и озера Балатон. Лесное хозяйство здесь оптимально сочетается с охотничьим. Охота заметно повышает рентабельность лесного хозяйства и дает стране дополнительную валюту. Внимание уделяется и другим побочным пользованиям – сбору грибов и ягод, ловле рыбы.

Следует отметить, что для финно-угорских народов лесные ландшафты играют важную роль в удовлетворении двух важнейших этнических потребностей [12].

Первую из них составляет пейзаж «родной природы», адекватный истории формирования и развития этноса, – этнический «цветущий край» (часть природной среды и среды «второй природы», запечатленная «этнической наследственностью». Вторую – соответствующая (запечатленная в «этнической памяти» с детства) среда «второй» и «третьей» (архитектура, культурные ландшафты, организация населенных мест и т. д., в целом «экология культуры») природы.

Всего два-три столетия назад подавляющее большинство граждан финноугорских стран и регионов проживало в сельской местности, в контакте с лесной природой. В этих условиях у людей сформировались определенные качества и навыки природопользования. Есть основания полагать, что, лишившись благоприятного ландшафта, люди потеряют важные особенности национального характера и утратят опыт традиционного природопользования. Известна и более жесткая концепция Л. Н. Гумилева о том, что каждый этнос связан со своим ландшафтом, как животное – с незаменимой экологической нишей, а уничтожение специфического ландшафта приводит к уничтожению народа [3]. Речь идет не о физическом истреблении или вырождении, а о потере важных специфических каркасов и пластов культуры.

Изменение ландшафтов влечет смену этноса, что, в свою очередь, вызывает коренные сдвиги в окружающей среде. Фин-но-угрия – «от природы» лесной край. Для финно-угорских регионов, и прежде всего входящих в лесную природную зону (Карелия, Марий Эл, Коми, Удмуртия и Югра)4, на наш взгляд, предпочтительной была бы «финская модель» развития этноэкосистем. Уместно добавить, что лесные ландшафты финно-угорских регионов аналогичны ландшафтам Финляндии [21], где в народе говорят: «Финляндия без леса, что медведь без шерсти». От 57 до 89 % территорий финно-угорских регионов лесной зоны РФ покрыто лесами и

^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ водами, которые традиционно были и могут вновь стать основой развития традиционных форм экономики регионов [12; 13]. В основе программ развития «людей леса» должен непрерывно прослеживаться «профинский» подход, в котором стимулирование традиционных отраслей хозяйствования сопровождается их максимальным насыщением современной техникой, оборудованием, т. е. превращением в полупромышленные формы природо-пользования5.

В настоящее время внимание научной общественности привлечено к концепции биотического насоса атмосферной влаги, согласно которой девственные леса и болота обеспечивают транспорт влажного воздуха с океана на сушу, а разрушение лесов приводит к разрушению круговорота воды на суше, полному опустыниванию [19; 22]. В связи с этим первоочередные меры должны быть направлены на сохранение лесов с полной ликвидацией лесопромышленности в них (с переводом производства древесины на плантации) и запретом проведения дорог через леса, запретом средств технического передвижения по лесным рекам и по воздуху над лесом. Леса должны быть доступны только для естественной, немоторизованной рекреации [20; 21].

Заключение

Историю сельскохозяйственного освоения территории Мордовии, как и других финно-угорских регионов России, можно назвать историей сведения лесов. Как показывают многочисленные исследования, со- временные леса были многократно преобразованы в периоды как присваивающего, так и производящего хозяйства и в силу этого неспособны в полной мере реализовывать основные экосистемные функции [14; 24]. Антропогенное воздействие заключалось в сельскохозяйственном освоении и забрасывании территорий, пожарах разных типов, лесохозяйственных мероприятиях (различные виды рубок и создание монокультур). В результате лесной фонд этих регионов в настоящее время представлен преимущественно вторичными мелколиственными лесами из березы и осины, сформировавшимися на месте заброшенных вырубок и сельхозугодий, а также монокультурами ели и сосны на вырубках, гарях и залежах. Леса отличаются бедным видовым составом, одновозрастными древостоями с упрощенной структурой.

Площади заповедных лесов очень малы, к тому же в них, как правило, после введения заповедного режима биота восстановилась не полностью. Это делает их очень уязвимыми для инфекций, очагами которых выступают соседние антропогенно предельно упрощенные леса. Природные хвойно-широколиственные и широколиственные леса существуют на небольших разрозненных участках и не обеспечивают сохранение биологического разнообразия. Они имеют островной характер, поскольку окружены сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами, что предопределяет их дальнейшую деградацию. Все это с новой силой ставит вопросы о возврате мордовской земле ее природных лесов.

-

5 См.: Этническая экология и традиционное природопользование финно-угорских народов. С. 209–210.

-

3. Гумилев Л. Н. География этноса и географический прогноз. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 287 с.

-

4. Данилов Г. Г. Из истории земледелия Мордовии. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1964. 112 с.

-

5. Данилов Г. Г., Альмяшева М. С. Развитие эрозионных процессов и борьба с ними в междуречье Волги и Оки. Саранск: Мор-дов. кн. изд-во, 1975. 260 с.

-

6. Данилов Г. Г., Лобанов Д. А., Каргин И. Ф. Эффективность агролесомелиорации в Нечерноземной зоне РСФСР. Москва: Лесная промышленность, 1980. 168 с.

-

7. Жиганов М. Ф. Память веков: изучение археологических памятников мордовского народа за годы советской власти. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. 112 с.

-

8. Засуха и борьба с ней: ретроспектива и современность: моногр. / И. Ф. Каргин, С. Н. Немцев, В. И. Каргин и др.; науч. ред. И. Ф. Каргин. Саранск, 2011. 712 с.

-

9. Каверин А. В. Сельскохозяйственная деятельность как первопричина равновесия в природе Волжского бассейна (на примере территории Республики Мордовия) // Источники по истории изучения природных ресурсов бассейна реки Волги: материалы науч. конф. Москва, 2001. С. 135–143.

-

10. Каверин А. В. Экологические аспекты использования агроресурсного потенциала (на основе концепции сельскохозяйственной эконологии). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. 220 с.

-

11. Каверин А. В., Василькина Д. Н. Экологическое планирование использования земельных ресурсов Мордовии: опыт и перспективы // Аграрный вестник Юго-Востока. 2019. № 2. С. 11–15.

-

12. Каверин А. В., Каверина Н. А. Этническая окружающая среда финно-угорских народов: проблемы и задачи воссоздания и охраны // Финно-угорский мир. 2015. № 2. С. 114–118.

-

13. Каверин А. В., Каверина Н. А., Кручин-кина Е. И. Экологическое планирование земель для создания этнической окружающей среды мордовского народа // Финно-угорский мир. 2015. № 4. С. 91–95.

-

14. Коротков В. Н. Основные концепции и методы восстановления лесов Восточной Европы // RJEE. 2017. Vol. 2 (1). DOI: 10.21685/2500-0578-2017-1-1

-

15. Реймерс Н. Ф., Каверин А. В. Природноресурсный потенциал и экологическая оптимизация сельского хозяйства // Проблемы охраны природы в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства. Брянск, 1983. С. 67–70.

-

16. Сельскохозяйственная эконология и опыт ее применения в практике земельного ландшафтного планирования в Республике Мордовия / А. В. Каверин, Д. Н. Василькина, Г. Р. Резаков и др. // Проблемы региональной экологии. 2018. № 5. С. 180–186.

-

17. Степанов П. Д. Археологические памятники на территории Мордовии (III тыс. до н. э. – XVIII в. н. э.). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1969. 71 с.

-

18. Тонких В. С. Леса Мордовии (леса Мордовской АССР и перспективы их улучшения). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. 176 с.

-

19. Andrews T. A. et al. Effective radiative forcing from historical land use change. Climate Dynamics. 2016. Vol. 48. DOI: https://dx.doi . org/10.1007/s00382-016-3280-7

-

20. Gorshkov V. G., Makarieva A. M. Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land // Hydrology and Earth System Sciences. 2007. Vol. 11. P. 1013–1033.

-

21. Makarieva A. M., Gorshkov V. G., Li B.-L. Revisiting forest impact on atmospheric water vapor transport and precipitation // Theoretical and Applied Climatology. 2013. Vol. 111. P. 79–96. DOI: 10.1007/s00704-012-0643-9

-

22. Muller A. et al. Evidence of a reduction in cloud condensation nuclei activity of watersoluble aerosols caused by biogenic emissions in a cooltemperate forest // Scientific Reports. 2017. DOI: https:// 10.1038/s41598-017-08112-9

-

23. Nikinmaa E. Research in forestry and wood science in Finland. 1995. 51 р. URL: http:// hdl.handle.net/10138/35997 (дата обращения: 20.05.2020).

-

24. Smirnova O. V., Geraskina A. P., Korotkov V. N. Natural zonality of the forest belt of Northern Eurasia: myth or reality? Part 1 (literature review) // RJEE. 2020. Vol. 5 (1). DOI 10.21685/2500-0578-2020-1-2

Поступила 13.02.2020, опубликована 07.08.2020

HISTORICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL

DEVELOPMENT AND USE

OF THE TERRITORY OF MORDOVIA

Список литературы Исторический анализ сельскохозяйственного освоения и использования территории Мордовии (от неолита до наших дней)

- Гераськин М. М., Каверин А. В., Кручин-кина Е. И., Сутягина С. Н. Региональное землепользование на пути к устойчивому развитию // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2011. № 1. С. 56-60.

- Горянин О. И. Тенденции изменения климата в Поволжье и их влияние на окружающую природную среду // Экологические проблемы бассейнов крупных рек - 6: материалы Междунар. конф., приуроч. к

- 35-летию Ин-та экологии Волж. бассейна РАН и 65-летию Куйбышев. биостанции (15-19 октября 2018 г., Тольятти) / отв. ред.: Г. С. Розенберг, С. В. Саксонов. Тольятти, 2018. С. 85-87.

- Гумилев Л. Н. География этноса и географический прогноз. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 287 с.

- Данилов Г. Г. Из истории земледелия Мордовии. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1964. 112 с.

- Данилов Г. Г., Альмяшева М. С. Развитие эрозионных процессов и борьба с ними в междуречье Волги и Оки. Саранск: Мор-дов. кн. изд-во, 1975. 260 с.

- Данилов Г. Г., Лобанов Д. А., Каргин И. Ф. Эффективность агролесомелиорации в Нечерноземной зоне РСФСР. Москва: Лесная промышленность, 1980. 168 с.

- Жиганов М. Ф. Память веков: изучение археологических памятников мордовского народа за годы советской власти. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. 112 с.

- Засуха и борьба с ней: ретроспектива и современность: моногр. / И. Ф. Каргин, С. Н. Немцев, В. И. Каргин и др.; науч. ред. И. Ф. Каргин. Саранск, 2011. 712 с.

- Каверин А. В. Сельскохозяйственная деятельность как первопричина равновесия в природе Волжского бассейна (на примере территории Республики Мордовия) // Источники по истории изучения природных ресурсов бассейна реки Волги: материалы науч. конф. Москва, 2001. С. 135-143.

- Каверин А. В. Экологические аспекты использования агроресурсного потенциала (на основе концепции сельскохозяйственной эконологии). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. 220 с.

- Каверин А. В., Василькина Д. Н. Экологическое планирование использования земельных ресурсов Мордовии: опыт и перспективы // Аграрный вестник Юго-Востока. 2019. № 2. С. 11-15.

- Каверин А. В., Каверина Н. А. Этническая окружающая среда финно-угорских народов: проблемы и задачи воссоздания и охраны // Финно-угорский мир. 2015. № 2. С. 114-118.

- Каверин А. В., Каверина Н. А., Кручин-кина Е. И. Экологическое планирование земель для создания этнической окружающей среды мордовского народа // Финно-угорский мир. 2015. № 4. С. 91-95.

- Коротков В. Н. Основные концепции и методы восстановления лесов Восточной Европы // RJEE. 2017. Vol. 2 (1). DOI: 10.21685/2500-0578-2017-1-1

- Реймерс Н. Ф., Каверин А. В. Природно-ресурсный потенциал и экологическая оптимизация сельского хозяйства // Проблемы охраны природы в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства. Брянск, 1983. С. 67-70.

- Сельскохозяйственная эконология и опыт ее применения в практике земельного ландшафтного планирования в Республике Мордовия / А. В. Каверин, Д. Н. Василькина, Г. Р. Резаков и др. // Проблемы региональной экологии. 2018. № 5. С. 180-186.

- Степанов П. Д. Археологические памятники на территории Мордовии (III тыс. до н. э. - XVIII в. н. э.). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1969. 71 с.

- Тонких В. С. Леса Мордовии (леса Мордовской АССР и перспективы их улучшения). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. 176 с.

- Andrews T. A. et al. Effective radiative forcing from historical land use change. Climate Dynamics. 2016. Vol. 48. DOI: https://dx.doi. org/10.1007/s00382-016-3280-7

- Gorshkov V. G., Makarieva A. M. Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land // Hydrology and Earth System Sciences. 2007. Vol. 11. P. 1013-1033.

- Makarieva A. M., Gorshkov V. G., Li B.-L. Revisiting forest impact on atmospheric water vapor transport and precipitation // Theoretical and Applied Climatology. 2013. Vol. 111. P. 79-96. DOI: 10.1007/s00704-012-0643-9

- Muller A. et al. Evidence of a reduction in cloud condensation nuclei activity of water-soluble aerosols caused by biogenic emissions in a cooltemperate forest // Scientific Reports. 2017. DOI: https:// 10.1038/s41598-017-08112-9

- Nikinmaa E. Research in forestry and wood science in Finland. 1995. 51 р. URL: http:// hdl.handle.net/10138/35997 (дата обращения: 20.05.2020).

- Smirnova O. V., Geraskina A. P., Korotkov V. N. Natural zonality of the forest belt of Northern Eurasia: myth or reality? Part 1 (literature review) // RJEE. 2020. Vol. 5 (1). DOI 10.21685/2500-0578-2020-1-2