Историческое в неисторическом: Церковь как онтологическая структура в святоотеческой мысли II–V веков

Автор: Священник Михаил Легеев

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Теоретическая теология

Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.

Бесплатный доступ

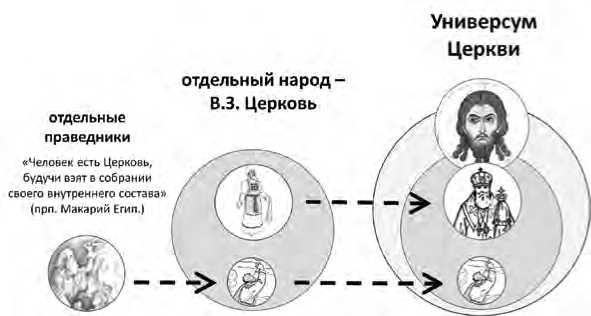

В статье рассматриваются представления ключевых святоотеческих авторитетов начала ΙΙ — V веков об устройстве Церкви, её внутренней структуре, имеющей три масштаба онтологического характера: человек, община, Кафолическая Церковь. Эта структура соответствует экклезиологической модели «один — часть — целое». Показана динамика этих представлений, постепенное формирование учения об историческом характере этой структуры. Из сохранения предшествующих экклезиологических масштабов, таких как человек или община, в последующей структуре Церкви Христовой как универсума возникает проблематика существования структуры Церкви как «исторического в неисторическом». Также отдельно рассматривается вопрос об «экклезиологичности» отколовшихся от Церкви сообществ — парасобраний, расколов и ересей; в том числе ставится проблема осмысления исторических деструктивных (ретроспективных) процессов, зеркальных по отношению к процессам исторического становления Церкви.

Проблемы современной экклезиологии, структура и устройство Церкви, богословие истории, человек и община, историческое развитие Церкви, святой Игнатий Антиохийский, святой Киприан Карфагенский, блаженный Августин Иппонский, границы Церкви

Короткий адрес: https://sciup.org/140312234

IDR: 140312234 | УДК: 27-72:27-9|02/05|-284 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_142

Текст научной статьи Историческое в неисторическом: Церковь как онтологическая структура в святоотеческой мысли II–V веков

Исторический компонент в экклезиологии имеет важнейшее значение. Церковь Христова имеет не просто свою историю, но и предысторию, и даже, если так можно выразиться, уходит корнями и вершиною своего грандиозного древа за пределы времени — в Божественную вечность1. Вся земная история человечества представляет собой Божественный план развития человека, направляемый Св. Троицей и в особенном смысле Христом, и Церковь является стержнем в этом плане.

Однако Церковь является таким стержнем не просто как нечто внешнее, прорывающееся в историю извне. Церковь есть постоянно присутствующий результат Божественного плана, она сама в себе несёт груз истории, и груз этот имеет догматическое значение. Понимание того, как это происходит, способно помочь решить многие актуальные задачи современного богословия.

Недооценка исторического аспекта в современной экклезиологиче-ской мысли может иметь самые серьёзные последствия. Наиболее яркий пример — современное направление экклезиологической мысли, представленное наследием митр. Иоанна (Зизиуласа)2. Крайний эсхатологизм этого учения, перерастающий в антиисторизм, напрямую соотносится с отрицанием троичной структуры Церкви, внутрицерковного историзма, понятия «частного» в Церкви, что в совокупности свидетельствует о системном искажении святоотеческой мысли в этом подходе.

В том числе и поэтому исследование онтологической структуры Церкви с точки зрения исторического подхода имеет сегодня первостепенное значение для экклезиологии.

Статичное понятие о структуре Церкви во II–III вв.

Сщмч. Игнатий Антиохийский

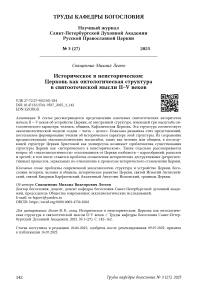

Понятие о структуре Церкви, пока ещё, в свою очередь, лишённое какого-либо исторического контекста, вероятно впервые в святоотеческой мысли обнаруживается у сщмч. Игнатия Антиохийского. Сщмч. Игнатий намечает различные планы, или масштабы, бытия Церкви: два из них — кафолического, с одной стороны, и общинного, с другой стороны — даются им в сопоставлении, сравнении их друг с другом: «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же как где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь (καθολικὴ ἐκκλησία)»3.

Эта цитата будет иметь важное значение для последующего богословия. В частности, уже в XX в. протопр. Николаем Афанасьевым она будет переведена и интерпретирована следующим образом: «Где будет епископ, там должен быть и народ, то есть, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь (καθολικὴ ἐκκλησία)». Такая интерпретация дала повод утверждать, что в двух частях данной цитаты («где будет епископ, там должен быть и народ», «где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь») говорится об одном и том же, следовательно, община, возглавляемая епископом, тождественна кафолической Церкви4. Согласно такой логике, в цитате идёт речь лишь о евхаристическом единстве общины, видимо возглавляемой епископом и невидимо — Христом; следовательно, только подобными общинами и может быть представлена «Кафолическая Церковь». Уже архиеп. Василий (Кривошеин) отмечает очевидную научную некорректность такого перевода данного от-рывка5. Верный перевод (с союзом «так же») предполагает не уточнение, но типологическое сопоставление в цитате двух различных планов — местной общины во главе с епископом и Кафолической Церкви во главе со Христом. Такая типология даёт основание для учения об иерархическом внутреннем устройстве Церкви.

Однако обозначенными двумя масштабами не ограничивается мысль сщмч. Игнатия. На основании его учения можно говорить также и о третьем масштабе — экклезиологического бытия отдельного человека, который реконструктивно выделяется на основании его послания к римлянам, где намечаются очевидные параллели между отдельным человеком (сщмч. Игнатий говорит здесь о себе самом) и Христом, параллели между жертвой каждого человека и Жертвой Христовой, а в более широкой перспективе — между эккле-зиологическим состоянием отдельного человека и состоянием всей Церкви: «Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда жертвенник уже готов… Просите для меня у Бога внутренней и внешней силы, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле. Если я действительно окажусь им, то могу и называться им, и только тогда могу быть истинно верным, когда мир не будет более видеть меня… Я — пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым… Тогда я буду по истине учеником Христа, когда даже тела моего мир не будет видеть… только бы достигнуть мне Христа… Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего»6.

Где человеческий дух, устремлённый ко Христу, там должен быть и «чистый хлеб Христов» вечного «собрания», «экклисии» его души и тела, отданных за Христа, утверждает сщмч. Игнатий. «Ничто видимое невечно»7; поэтому видимое раздробление означает, напротив, подлинное собирание и единство, — подлинная цельность человека осуществляется лишь через смерть за Христа8. В основе этого богословия стоит идея сщмч. Игнатия о евхаристическом собирании Церкви в отдельном человеке, основанная на его учении о подражании Христу9. Заметим также, что богословие молчания, тишины, «исихии» сщмч. Игнатия10 прообразует позднейшее направление в церковной мысли X–XIV вв., получившее наименование «исихазма», когда проблематика экклезиологии отдельного человека станет ключевой11.

При сопоставлении трёх обозначенных планов (в Смирн 8 и Рим 4) получаем следующую последовательность:

-

1) Где Иисус Христос — там и Кафолическая Церковь;

-

2) Где епископ — там должен быть и народ;

-

3) Где дух христианина — там должен быть и «чистый хлеб Христов»12 его тела.

Напрямую такой трёхуровневой систематики мы не найдём у сщмч. Игнатия, однако её реконструкция представляется вполне оправданной. Как представляется, именно у сщмч. Игнатия Антиохийского закладывается святоотеческое представление о трёхчастном устройстве Кафолической

Церкви: всецелая Церковь — община — человек. Этим трём масштабам соответствуют и три уровня иерархии, или священства, понимаемой в широком контексте, охватывающем все пределы церковного устройства; особое значение при этом в понимании священнодействия Церкви имеет для сщмч. Игнатия тема жертвы, жертвенника, Евхаристии:

-

— Первосвященство Главы Церкви — Христа (см., напр.: «(Надеюсь) сделаться учеником Того, Кто Самого Себя принес за нас в приношение и жертву Богу»13, «Един Иисус Христос, и лучше Его нет ничего»14);

-

— Священство священной иерархии — епископов, пресвитеров и диаконов (см.: напр.: «Ничего не делайте без епископа и пресвитеров… составляйте из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник»15);

-

— Всеобщее «царственное священство» (1 Пет 2:9) каждого члена Церкви (см., напр.: «Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда жертвенник уже готов… чтоб я… сделался жертвою Богу»16).

Богословская мысль сщмч. Игнатия Антиохийского статична и одновременно насыщена пластами скрытого (а иногда и открытого) троического контекста. Одним из проявлений этой общей троической установки можно полагать его представление о структуре Кафолической Церкви. Впрочем, на этом не заканчивается применение троичного подхода в экклезиологии сщмч. Игнатия, — как отдельная община, так и отдельный церковный член17, в свою очередь, имеют в себе троические структуры или планы, подтверждая общий троичный подход данного святого отца и усиливая его значение в мысли последнего18.

Сщмч. Киприан Карфагенский

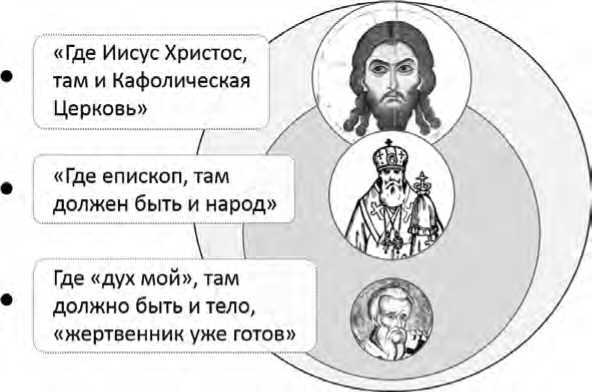

Свой вклад в понимание общей структуры Церкви внесёт сщмч. Киприан Карфагенский, добавив собственные нюансы и акценты. В общем и целом, его подход отличают те же признаки, которые имели место и у сщмч. Игнатия Антиохийского — статичность и троичность.

Сщмч. Киприан обращает внимание на три компонента единства Церкви: единство её Главы — Христа, единство епископства как цельного компонента церковной жизни и, наконец, единство всего собрания церковного, всей Церкви: «(Расколы бывают) оттого, возлюбленнейшие братья, что не обращаются к началу истины, не ищут (единого) Главы, не сохраняют учения небесного Учителя… Единство надлежит крепко поддерживать… чтобы показать, что и самое епископство одно и нераздельно… Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует.

Так же и Церковь одна, хотя, с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество»19.

Сщмч. Киприан, подобно сщмч. Игнатию Антиохийскому, прямо не указывает на трёхмасштабность бытия и устроения Церкви; его мысль об устройстве церковном скорее проходяща и требует научной реконструкции, однако же вполне конкретна. Используемые им в последующем тексте образы являются дополнительным подтверждением этого троического контекста; эти образы, характерные для предшествующей троической мысли20, он прямо относит к образу Св. Троицы — Церкви: «Ведь и у солнца много лучей, но свет один; много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного источника, но хотя разлив, происходящий от обилия вод, и представляет многочисленность, однако при самом истоке все же сохраняется единство. Отдели солнечный луч от его начала — единство не допустит существовать отдельному свету; отломи ветвь от дерева — отломленная потеряет способность расти; разобщи ручей с его источником — разобщенный иссякнет. Равным образом Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле она распростирает ветви свои, обремененные плодами; обильные потоки ее текут на далекое пространство — при всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая изобилием плодотворения»21.

Примечательно, что при сравнении взглядов свв. Игнатия и Киприана мы обнаруживаем как согласное понимание в целом, так и характерное различие в акцентах. Если сщмч. Игнатий, в соответствии с традициями Антиохийской Церкви и Востока в целом, акцентирует внимание на детализации и, можно сказать, множественном компоненте (кафолическое собрание, народ, тело), его мысль идёт от единства к множеству, то сщмч. Киприан, напротив, будучи характерным представителем Запада, обращает внимание прежде всего на аспект единства, двигаясь своей мыслью в противоположном направлении.

Единый Глава - небесный учитель • где Христос, там и Кафолическая Церковь Епископство одно, обращённое ко Христу • где епископ, там должен быть и народ Церковь одна, дробящаяся на множество * где дух, там должно быть и тело во Христе

АКЦЕНТ НА ЕДИНСТВО АКЦЕНТ НА МНОЖЕСТВО

Тем не менее, позиции этих столь разных святых оказываются едины в главном. И именно этих святых мы почитаем сегодня как двух древнейших авторитетов в области экклезиологии.

Понятие о закономерностях исторического развития во II–III вв.

От мужей апостольских к свт. Мелитону Сардийскому: процессуальность и типология

Уже у мужей апостольских (в Пастыре Ерма) закладываются базовые положения святоотеческого взгляда на отношение Церкви к историческому процессу, пока ещё далёкие от какой-либо связи этой проблематики со структурой Церкви:

-

— Церковь существует на протяжении всего процесса истории, от его начала и до конца, от начала первых отношений между Богом и людьми в раю, предваряемого предвечным замыслом Божиим о Церкви, до конечного осуществления это замысла в вечности по окончании истории; Церковь является стержнем всего исторического процесса, ради неё и совершается сама история22;

-

— историческое бытие Церкви едино23, хотя сама Церковь и претерпевает на этом пути изменение, каковое изменение представляет собой постепенно прогрессирующий процесс24.

С другой стороны, Послание ап. Варнавы представляет первые попытки типологического богословия, вкрапленные в общий контекст проблематики свободы и преемственности церковного наследия25. Дальнейшее развитие святоотеческой мысли (у апологетов) усиливает фокус внимания к историческому процессу. В рамках этого фокуса уже свт. Мелитон Сардийский формулирует основные положения типологического подхода к Священной Истории, которая есть история Христа и Его Церкви:

-

— имеющие между собою типологическую связь предшествующее и последующее суть одно целое26;

-

— они соотносятся между собой как прообраз и реальность, где прообраз предваряет и приготовляет реальность в несовершенных очертаниях, а реальность восполняет прообраз и являет предвозвещаемое им совершенство27;

-

— по наступлении реальности прообраз, сам по себе истощаясь, передаёт ей свою силу и заключённый в нём образ28;

-

— разрушающий типологическую связь истории, «зависающий» в про-шлом,29 сам выпадает из истории и погибает духовно30.

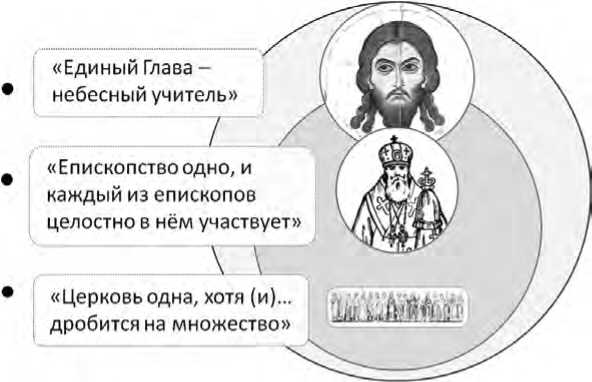

При этом ключевой мыслью свт. Мелитона, важной для понимания типологии исторического процесса, выступает следующая: прообраз и реальность едины, но не тождественны друг другу31. Данная формула у него имеет христологический характер. В центре внимания святого Христос; именно Он «есть всё»32 — одновременно образ и реальность, образ и истина33, единое «таинство Пасхи»34.

Свт. Мелитон так говорит о единстве прообраза (образа) и реальности: «Это — новое и ветхое… (единое) таинство Пасхи… (Ведь) временный образ (и) вечная благодать… (оба) заключены во Христе… (В Нём) образ (стал) истиной… Иисус Христос… это — (единое) таинство Пасхи… (Ты же видишь) только в Нем и образ, и реальность, и истину… (Итак, это единое) таинство Господне ветхое и новое — ветхое по прообразу, новое же по благодати. Но если взглянешь на этот образ, увидишь истинное через его исполнение»35.

Нетождественны же они, поскольку образ меньше реальности: «Видится будущее через символический образ… чтобы будущее стало видимо выше в величии и сильнее в мощи, прекрасное по форме и богатое по устроению

-

• едины... но

-

• не тождественны

ИСТОРИЯ

прообраз

реальность

ПВО-

ОбрИ 1

предвозвещает п приготовляет реальность

-

• обесценивается

-

• передаёт силу и образ реальност (включается в реальность)

через малое и тленное изображение. Ибо когда произойдет то, образом чего (является происходящее), тогда то, что содержит образ будущего — разрушается как ставшее ненужным, и образ истины уступает место тому, что действительно существует… ибо становится явным то, что по-настоящему ценно. Всему свое время: образу — свое время, а реальности — свое время»36.

Эта формула — «единство, но не тождество», лишь косвенно связанная у свт. Мелитона с эккле-зиологической проблематикой, уже в III в. получит более прямую связь с темой Церкви37.

Впоследствии значение этой формулы будет актуализировано в современном богословии, в решении вопроса о границах Церкви; как представляется, она окажется способна послужить разрешению ряда противоречий,

содержащихся в концепциях и подходах к данному вопросу первой половины ΧΧ в.38

Троичный подход к истории в III в.

На протяжении кон. II–III вв., у таких авторов как сщмч. Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, сщмч. Мефодий Па-тарский, закрепляется троичный подход к истории в целом, хотя у большинства данных авторов ещё и не к истории Церкви, в частности39.

На рубеже II–III столетий развитие исторического процесса начинает устойчиво соотноситься с троической проблематикой. Первый яркий представитель в этом ряду — сщмч. Ириней Лионский. Для него история характеризуется постепенным выходом Св. Троицы к человеку, который имеет личный и при этом парадоксальный характер двухвекторного исторического движения («от Отца, через Сына, к Святому Духу», равно как одновременно и в обратном порядке — «от Духа, через Сына, к Отцу»)40.

«Плод свободы (человека) возрос и созрел… когда из него (Израиля) как плод произошёл по плоти Христос… (Так) Бог всё делает мерою и в порядке, и ничего у Него нет неизмерного, потому что ничего нет беспорядочного… (так и) Сам неизмеримый Отец (домостроительно) принял меру в Сыне… Так и образ всего мира должен прейти с наступлением времени Его пришествия, дабы плод был собран в житницу, (когда Сын) “будет крестить вас Духом Святым и огнём” (Мф 3:11; Лк 3:16)»41. «Бог… тогда (в ветхозаветное время) был видим пророчески через Духа, видим (и теперь) через Сына по усыновлению и будет видим отечески в Царстве Небесном»42; «некоторые из (людей)… видели (тогда) Дух пророческий и Его действия, простиравшиеся на все роды дарований; другие (затем) — пришествие Господа и бывшее от начала домостроительство… иные же — славу Отца, сообразную с временами… Так открывался Бог… Ибо слава Божия (Отчая) есть живущий человек, а жизнь человека есть ви́дение Бога»43.

Если сщмч. Ириней Лионский в этом отношении обращается к троиче-скому характеру образа Откровения Лиц Св. Троицы в отношении к миру в истории, то уже Климент Александрийский сфокусирован на ответе человека Богу. Для Климента история человека несёт на себе отображение Троичного Откровения: богозамысленный путь человека от Духа, «через Сына к Отцу»44, также имеющий характер соотнесённости с троичной темой, он изображает целым рядом образов:

-

— веры, познания и любви45;

-

— веры, надежды и любви46;

-

— веры, очищения ума и знания (богопознания)47;

-

— дел, познания и обожения («сверхчувственной божественности»)48;

-

— очищения, служения и единения с Богом49;

-

— очищения, созерцания и богопознания50;

-

— внешнего знания, созерцания и преображения51;

-

— дел, слов и духа52.

Для Климента этот путь есть и путь человека от «плотского» участия в теле церковном до «духовного тела», т. е. до самой Церкви53.

В общем и целом, богословию Климента следует Ориген, который учит о восхождении человека от «телесного» к «душевному», а затем и «духовному» состоянию, соот нося этот путь человека с образом действия

Св. Троицы54: «Мысль Божественных Писаний каждый должен записывать в своей душе трояким образом: простые люди должны назидаться самим, так сказать, телом Писания (так мы называем обычный и исторический смысл); кто начал несколько преуспевать и может созерцать нечто большее, тот должен назидаться душою Писания; совершенные же… должны назидаться как бы духом, духовным законом, содержащим в себе тень будущих благ»55. «Может быть, для указания на… тайну (приведения всего творения в действие Сыном Божиим, подобно тому, как душа приводит в действие тело человека) Бог (Отец) называется в Священном Писании телом или описывается как телесный»56, также и все «существа имеют своё бытие от Бога Отца»57. «Под душою Бога можно разуметь Единородного Сына Божия. В самом деле, как душа, разлитая по всему телу, всё движет и приводит в действие, так и Единородный Сын Божий, Который есть Слово и Премудрость Его, касается и достигает всей силы Божией, пребывая в ней»58, также и «существа имеют… разумность от Слова»59. Наконец, «существа имеют… святость от Святого Духа»60.

Важно, что уже у Оригена с этой мыслью коррелирует другая, также восходящая к антропологическому образу троичного состава природы человека, — он соотносит троичный состав природы человека с троичным составом Церкви. Согласно его мысли, Церковь есть:

-

— церковные члены, «множество верующих, (которые) называются телом Его»61;

-

— священная иерархия, основанная на апостолах, «которых Он назвал душою, как лучших из всего остального тела»62;

-

— Христос — Глава Церкви.

При сопоставлении двух обозначенных положений мысли Оригена получаем следующую схему, в которой коррелируют между собой исторический путь человека и пока не имеющий ещё (здесь, у Оригена) исторической окраски троичный состав Церкви, в их общей соотнесённости с образом действия Лиц Св. Троицы. Мысль Оригена о том, что «Церковь полна Святой Трои-цы»63, лишь подтверждает эту корреляцию.

|

этапы духовного пути человека |

телесный |

-душевный |

духовный |

|

образ действия Святой Троицы \__________________ |

Отца |

Сына |

Духа |

|

состав Церкви |

«тело»-члены |

«душа» -иерархия |

«дух»-Христос |

Наконец, в самом конце данного периода, у сщмч. Мефодия Патарского, мы находим свидетельства прямого отнесения троичного подхода к истории и теме Церкви. Более того, такой подход здесь учитывает типологическое богословие свт. Мелитона, интегрируясь с ним: «Мы теперь служим яснее прообразов (τυπων), но темнее самой истины»; «евреи возвещали тень образа, третью от истины; мы же светло величаем образ (εικόνα) небесного селения. А сама истина в точности откроется по воскресении»; «скиния была символом Церкви, а Церковь — небес»; «закон есть прообраз и тень образа, т. е. Евангелия, а Евангелие — образ самой истины. Ибо древние и закон пророчески предвозвестили нам свойс тва Церкви, а Церковь свой ства новых веков»64.

Таким образом, можно заключить, что к IV в. наметилась некоторая, хотя ещё и весьма точечная, тенденция к объединению «статичного» понимания троического устройства Церкви65 и троичного подхода к истории.

Объединение «статичного» и «исторического» подходов: учение об историческом формировании Церкви у блж. Августина Иппонского

И лишь в IV — нач. V вв. эти две линии, о которых шла речь выше (т. е. представление о структуре Церкви, с одной стороны, и представление о закономерностях исторического развития, с другой) сходятся воедино. Вероятно, первый очевидный пример этого мы находим у блж. Августина Иппонского. Уже вполне сформировавшийся в богословии истории троический подход у него ясно применяется непосредственно к историческому бытию Церкви: «Всеобщий путь ко спасению души святые ангелы и святые пророки указывали и предрекали (в определённом историческом порядке): сперва немногим людям… потом в особенности еврейскому народу… (и наконец он был явлен через осуществление обетований во) Граде Божием, который должен был составиться из всех народов»66.

История формирования Церкви, понимаемой здесь так же широко, как и у мужей апостольских (в виде стержня, идущего от начала и до конца истории), предстаёт у блж. Августина в виде трёх последовательных стадий: бытия Церкви в лице отдельных персон (персон праведников в их отношениях с Богом), затем отдельного народа и, наконец, универсума Церкви Христовой. Каждый предыдущий уровень не просто заменяется новым, а, согласно с «типологическим законом», сформулированным свт. Мелитоном, включается в последующий, становится его составной частью в новых исторических условиях и обретает в этих условиях новые особенности своего бытия. Такой принцип устройства Церкви, т. е. совокупность трёх масштабов (отдельного, локального, всеобщего) был заложен богословием свв. Игнатия и Киприана, но, как мы отметили выше, не имел ещё у них исторического простирания и такого исторического контекста.

Заметим также, что если, например, у Оригена соотнесение трёх масштабов бытия Церкви со Св. Троицей имеет косвенный, опосредованный характер, то блж. Августин говорит об этом прямо: «В творениях Божиих нам открывается вся Троица. Отсюда и во святом Граде Божием (который есть Церковь) … различается начало, образование и блаженство»67.

Именно учение блж. Августина, как представляется, ставит точку в процессе формирования ясно сформулированного учения о внутреннем устройстве Церкви в святоотеческом богословии.

Однако на этом тема «исторического в неисторическом» церковного устройства во II–V вв. ещё не представляется исчерпанной.

Путь расколов

Статика и динамика расколов в богословии II–III вв.

Обозначенное выше представляло собой в характерных чертах путь положительного развития учения о структуре Церкви и её формировании в историческом контексте. Однако этот объём святоотеческого материала поддерживается также параллельно существовавшим в святоотеческой мысли процессом, можно сказать, апофатического содержания и метода. Мы имеем в виду исторический процесс регресса в его отношении к Церкви, который также осмысляется святыми отцами.

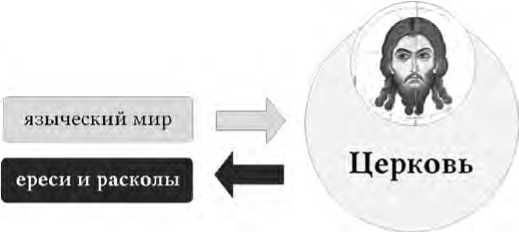

Общий вектор «пути зла» у мужей апостольских68 конкретизируется впоследствии апологетами и их наследниками, — именно ереси и расколы (то, что в современной мысли получит наименование «редуцированная экклезиологичность»69) представляют собой регрессивный вектор движения истории70.

Следующую модель отношения Церкви с историческим процессом, представляющую собой развитие мысли апологетов, даёт Климент Александрийский. В его изображении двухвекторная (ко Христу и от Христа) модель истории наполняется многообразием возможностей71. Климент не даёт структуру этих возможностей в отрицательном (христобежном) развитии, однако к этому времени, заметим, уже сформирована структура экклезиологических девиаций, или отколовшихся от Церкви сообществ (у сщмч. Иринея Лионского) — парасобрания, расколы и ереси72, которая имеет троичный характер: «(Тех) же, которые уклоняются от первоначального преемства и где бы то ни было собираются, иметь в подозрении, или как еретиков и лжеучителей, или как раскольников, гордых и самоугодников, или же как лицемеров, поступающих так ради корысти и тщеславия. Все эти отпали от истины. Еретики, приносящие к алтарю Божию чуждый огонь, т. е. чуждые учения, будут сожжены небесным огнем, подобно Надаву и Авиуду (Лев 10:1–2). Восстающие же против истины и других возбуждающие против Церкви Божией останутся в аду, поглощенные землею, как приверженцы Корея, Дафана и Ави-рона (Чис 16:33). Рассекающие же и разрывающие единство Церкви получат от Бога то же наказание, как Иеровоам (3 Цар 14:10–11)»73.

Параллельно с такой моделью и независимо от неё ко времени сщмч. Ипполита Римского формируется представление о трёх масштабах двухвекторного движения человечества (христостремительного и христобежного):

-

— в масштабе отдельного человека — тематика «двух путей», представленная со времени мужей апостольских;

-

— в масштабе сообщества — тематика, характерная для апологетов;

-

— в масштабе универсума74.

Так, парасобрания, расколы и ереси как церковные отколовшиеся структуры, рассматриваемые в их статичном состоянии, с одной стороны, и человек, социум, универсум, взятые в их отрицательной и христобежной динамике, с другой стороны, представляют собой две сформировавшиеся и независимые парадигмы антицерковного характера к началу III в.

Созидание и разделение в исторической перспективе: значение богословия свт. Василия Великого и блж. Августина

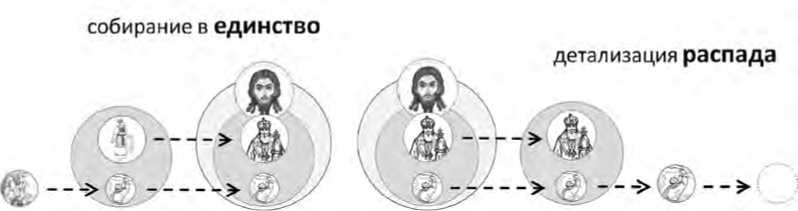

Дальнейшую и уже ясно выраженную динамику отделения от Церкви, соотносящуюся со структурой самой Церкви, мы обнаруживаем у свт. Василия Великого, рассуждающего о вышеобозначенных трёх типах расколов, или эк-клезиологических девиаций:

-

— сохраняющих иерархию и таинства (I тип расколов, «парасобрания»);

-

— сохраняющих лишь личное благочестие и христианскую веру (II тип расколов, «расколы» в узком смысле этого слова);

-

— не сохраняющих ничего из церковного достояния (III тип расколов, «ереси»).

Нами был сделан ранее подробный анализ первого правила Первого канонического послания свт. Василия Великого к свт. Амфилохию Иконийскому, подтверждающий именно такое толкование, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе в данной статье, отсылая читателя к уже имеющимся материалам75. Иное известное толкование данного правила, принадлежащее

Святейшему Патриарху Сергию (Страгородскому), соотносящему три типа расколов с различным (бо́льшим или меньшим) сохранённым числом таинств в расколах76, снискало определённую критику уже в 30-х гг. ΧΧ в.77 (В планируемой к публикации статье «Историческое в неисторическом: границы Церкви» мы предполагаем развитие этой темы.)

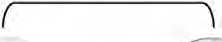

Модели свт. Василия и блж. Августина представляют собой как бы зеркальное отображение друг друга, изображая процессы формирования структуры Церкви или, напротив, её распада в экклезиологических девиациях, несмотря на то что последнее не имеет ещё у свт. Василия исторического характера. Будущая история расколов II тысячелетия позволит привнести макроистори-ческий контекст эту проблематику78.

И опять, сопоставляя позиции свт. Василия и блж. Августина, мы видим в них проявление характерных интенций, акцентов школ Востока и Запада: если мысль свт. Василия оказывается посвящена проблемам, связанным с распадом Церкви на некое множество отдельно от Церкви существующих и независимых единиц, сообществ, то мысль блж. Августина, напротив, даёт нам картину собирания, роста, формирования Церкви как единого и кафолического целого. Как представляется, эти акценты неслучайны.

В качестве отдельного замечания следует отметить, что реальная историческая редукция расколов даёт картину не зеркально тождественную с процессом формирования Церкви (можно сказать, в обратном порядке), но типологически сходную. При возникновении Церкви Христовой общинное бытие не только становится частью нового и целого, но и меняет своё собственное качество. Например, иерархия церковная устанавливается ещё до Пятидесятницы, до возникновения самой Церкви, но это уже новое явление, это не есть иерархия ветхозаветного священства. Также и в случае происходящих последующих расколов (I-го, наиболее лёгкого типа), при редуцировании эк-клезиологичности она утрачивает связь с кафолическим целым, но сохраняет своё собственное качество христианской, церковной иерархии, и оно не превращается буквально в ветхозаветную иерархию79.

РЕДУКЦИЯ утрачивает связь с целым сохраняет качество становится частью целого меняет качество

Несомненно, эта проблематика требует своего дальнейшего изучения.

Заключение

Итак, к моменту окончательной формулировки троического догмата, т. е. примерно к рубежу IV–V вв., формируется в своих общих чертах и святоотеческое учение о Церкви в том виде, в котором оно просуществует вплоть до XX в., когда вопрос формулировки догмата о Церкви встанет на новом уровне и с учётом новых исторических задач.

Будущий, поставленный уже в XX в. вопрос о границах Церкви, как представляется, имеет самую тесную связь с проблемой внутреннего устройства Церкви. Собирая воедино мысль апологетов, Климента Александрийского, свт. Василия Великого и блж. Августина, мы получим следующую общую картину, схематично иллюстрирующую соотношение устройства Церкви и проблематики исторических процессов её формирования и деструктивного распада в отколовшихся экклезиологических сообществах (см. рис):

79 Этот вопрос мы собираемся рассмотреть более подробно в отдельной статье. См. также: Легеев М., свящ. Структура Церкви: историческое в неисторическом (видео № 3). URL: (дата обращения: 22.12.2023).

Время, называемое сегодня периодом «экклезиологии кафоличности» (20-е гг. XX в. — современность)80, ставит перед богословской мыслью новые задачи, решение которых, однако, должно иметь свою опору в церковном предании.