Историческое значение усадьбы С. И. Мамонтова Киреево и Московский государственный институт культуры: географические и культурные пересечения

Автор: Ипполитов Сергей Сергеевич

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Социокультурные практики

Статья в выпуске: 1 (111), 2023 года.

Бесплатный доступ

Непосредственная географическая близость усадьбы Киреево к современной территории МГИК, общие границы, общность хозяйственной топографии, единство природного ландшафта, непосредственное культурное и хозяйственное воздействие владельцев усадьбы на территорию, занимаемую сегодня МГИК, позволяют сделать вывод о существовании историко культурной преемственности. Московский государственный институт культуры был создан и развивался на территории, являвшейся составной частью природно культурного ансамбля усадьбы С. И. Мамонтова Киреево на протяжении второй половины XIX в.

Московский государственный институт культуры, савва иванович мамонтов, усадьба киреево

Короткий адрес: https://sciup.org/144162711

IDR: 144162711 | УДК: 728.93 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-1111-108-121

Текст научной статьи Историческое значение усадьбы С. И. Мамонтова Киреево и Московский государственный институт культуры: географические и культурные пересечения

Географическая близость усадьбы Кире-ево к современной территории МГИК, общие границы, общность хозяйственной топографии, единство природного ландшафта, культурное и хозяйственное воздействие владельцев усадьбы на занимаемую сегодня территорию МГИК – все это позволяет говорить о существовании историко-культурной преемственности. Московский государственный институт культуры был создан и развивался на территории, являвшейся составной частью природно-культурного ансамбля усадьбы С. И. Мамонтова Киреево на протяжении второй половины XIX в.

МГИК расположен в непосредственной близости от утраченной сегодня усадьбы рода Мамонтовых в селе Киреево. В результате тесного сотрудничества Московского государственного института культуры с Химкинским краеведческим обществом создается совместный культурно-просветительский проект, целью которого станет воссоздание малой истории региона и его культурное «брендирование».

В местности, граничащей с современным расположением Московского государс- твенного института культуры, Мамонтовы поселились в 1854 году. В селе Киреево ими был обновлен и реконструирован храм преподобного Сергия Радонежского, пристроена трёхъярусная колокольня и трапезная, отлиты именные купола, обновлен интерьер и убранство церкви, возобновлены богослужения. Здесь в 1865 г. венчался меценат и выдающийся коллекционер русской живописи Павел Михайлович Третьяков с племянницей И. Ф. Мамонтова Верой Николаевной, а также и другие члены рода Мамонтовых. В имении был обновлён старый парк – с тропами, беседками, каскадом прудов. Химкинскому обществу краеведов удалось отыскать материальные следы, свидетельствующие о богатой культуре и истории места и о его тесной связи с родом Мамонтовых.

Талантливый и успешный предприниматель, С. И. Мамонтов завоевал общенациональную известность и уважение благодаря своей деятельности по поддержке отечественной культуры, созданию новых театральных проектов, поддержке талантливых живописцев, архитекторов, певцов, композиторов, мастеров декоративно-приклад- ного искусства и народно-художественного творчества.

Высок вклад С. И. Мамонтова в сохранение и развитие национального декоративноприкладного искусства в России. Им были организованы и финансировались экспедиции для изучения крестьянского зодчества, результаты которых вдохновили Виктора Васнецова на создание целого комплекса архитектурных проектов. Абрамцево – другая усадьба Мамонтовых – стала своего рода творческой лабораторией мецената, где реализовывались его самые смелые фантазии.

С. И. Мамонтова по праву можно считать одним из основателей и вдохновителей социально-культурной деятельности в России. Музыкальные кружки в доме и в усадьбе мецената, созданные поначалу для семейного развлечения, постепенно трансформировались в профессиональные коллективы исполнителей, которые обучались и занимались творчеством под руководством преподавателей консерватории.

Имя Саввы Мамонтова тесно связано и с образовательными проектами в нашей стране. В конце 1890-х годов С. И. Мамонтов стал организатором нескольких технических училищ в Костроме. Меценат открывал училища и в небольших уездных городах – Чух-ломе, Солигаличе, Кологриве. В основу этих просветительских и образовательных проектов был положен принцип, сформулированный С. И. Мамонтовым: «Надо приучать глаз народа к красивому на улице, в храме, на вокзале».

Знаменитые купцы-предприниматели Мамонтовы владели селом Киреево с 1853 по 1905 годы. Сегодня его нет на карте Подмосковья: эти земли заняты кварталами Левобережья – микрорайона г. Химки; по ним проложены трассы канала Москва-Волга и МКАД с развязками на г. Долгопрудный и шоссе М-11.

С Киреевым была связана жизнь четырёх поколений Мамонтовых. Первое из них представляет первый его владелец Иван Фёдорович Мамонтов со своей женой Ма- рией Тихоновной. Свои капиталы, сформированные на винном откупе, он вкладывал в строительство Москвы – торговых и гостиных дворов и целых улиц (например, Петровских линий). Но главным его делом стало сооружение первой в России частной железной дороги Москва – Сергиев-Посад, где он был основным акционером.

В Кирееве выросло второе поколение Мамонтовых - четыре сына и две дочери Ивана Фёдоровича. Самый яркий след из них оставил Савва Иванович. Как продолжатель дела отца, он строил железные дороги, в том числе Северную и Донецкую магистрали.

Вторым владельцем Киреева стал (после смерти отца в 1867 году) его старший сын Фёдор. Он активно занялся обновлением имения. По его заказу архитектор Ф. Гартман построил новый господский дом в русском стиле – в виде боярского терема; старый парк обустроили в английском стиле. В семейном Сергиевском храме все Мамонтовы встречались на православные праздники и семейные события – крещения, именины, свадьбы, отпевания [14].

***

Представляется наиболее рациональным осуществлять топографическую привязку современной территории МГИК к историческим картам и ее позиционирование относительно усадьбы Киреево, соотнося с расположением Петербурго-Московской железной дороги (с сентября 1855 – Николаевская железная дорога). Это наиболее точный ориентир, который позволяет осуществить взаимное позиционирование современной территории МГИК и границ усадьбы Киреево на планах и картах середины-конца XIX века. Для решения этой задачи использовались: Верстовка окрестностей Москвы 1852–1853 гг. Шуберта и Фитингофа [3]; Карта Шуберта Московской губернии 1860 года [7]; Схема окрестностей Москвы из книги Магнуссена 1902 года [15]; Карта окрестностей Москвы издания 1903 года [8]; Карта окрестностей Москвы издания 1907 года [9];

Москва и окрестности из атласа Маркса 1909 года [10]; Карта окрестностей Москвы 1917 года Маевского [11]; Карта окрестностей Москвы издания 1923 года [12]; Карта окрестностей города Москвы 1931 года [13].

В качестве инструментария для наложения и сопоставления исторических и современных спутниковых карт использовались возможности сайта ЭтоМесто.ru [19], ресурса Яндекс.Карты [20], а также – программы навигации, работающие с растровыми картами: OziExplorer, OruxMaps, Androzic, Locus Map, Locus Pro, AlpineQuest, Galileo Офлайн Карты.

Особый интерес в этом смысле представляют две карты: Карта окрестностей Москвы издания 1907 года [9] и Карта окрестностей города Москвы 1931 года [13]. На них указана дорога, соединяющая усадьбу Киреево со станцией Химская (ныне Химки). Эта дорога проходила по нынешней территории МГИК. После перевода в 1936 году Библиотечного института в Химки и создания Московского государственного института культуры началось строительство Библиотечной улицы, являющейся сегодня одной из главных уличных артерий района Левобережный. При сопоставлении исторических карт 1907, 1931 годов с современными спутниковыми картами становится очевидным, что в основу планировки Библиотечной улицы была положена старая грунтовая дорога, соединявшая усадьбу Ки-реево со станцией Химкинская. Наложение исторических карт на современную топонимику Химок дает практически полное совпадение (Приложения 4, 5). Этот факт свидетельствует о регулярном хозяйственном использовании жителями усадьбы Киреево нынешней территории МГИК, что позднее, уже в ХХ веке, стало основой современных градостроительных решений.

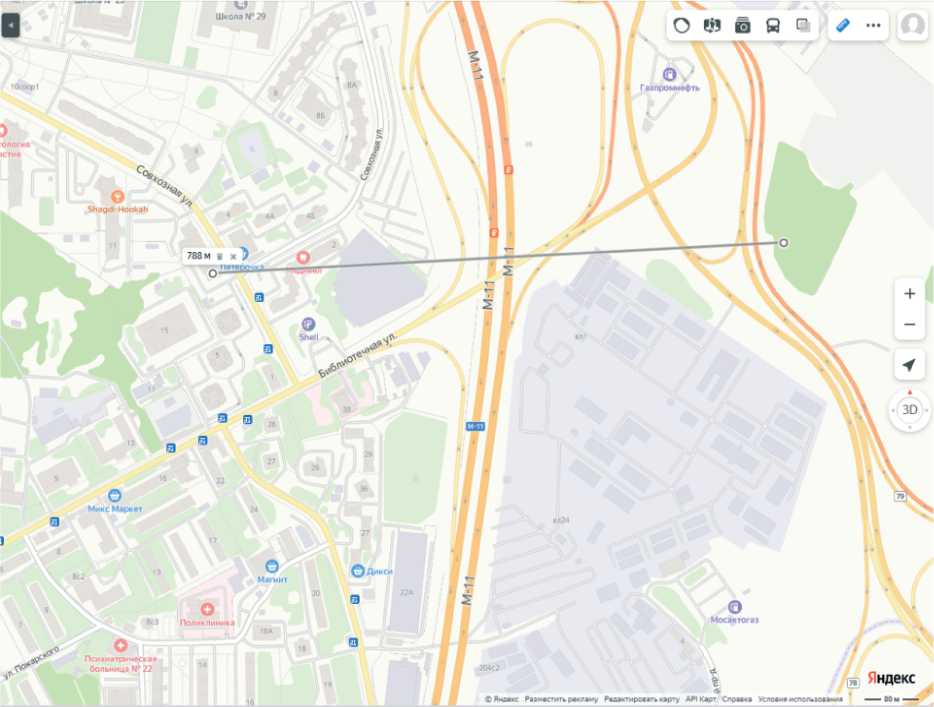

Современные возможности спутникового позиционирования объектов дают возможность точно исчислить расстояние между строениями усадьбы Киреево и современной территорией МГИК. Так, на тер- ритории района Левобережный сохранился руинированный фундамент построенного в 1714 году каменного храма, посвящённого преподобному Сергию Радонежскому, и являвшегося частью единого архитектурного ансамбля усадьбы Киреево. Расстояние от фундамента храма до территории МГИК составляет менее 800 метров (Приложение 7). В этой связи ключевым документом, свидетельствующим о единстве природного и культурного пространства усадьбы Киреево и современной территории МГИК, является докладная записка московского архитектора и знатока русского зодчества Василия Михеевича Борина, обращенная к обер-прокурору Св. Синода А. Д. Самарину от 10 сентября 1915 года:

«Москва 1915 г., сентября 10 дня. Обер-Прокурору Св. Синода Александру Дмитриевичу Самарину.

Докладная записка.

В расстоянии 18 верстах при станции Химки Николаевской железной дороги находится имение, бывшее бояр Еропкиных, затем композитора А. Н. Верстовского и потом Мамонтова И. Ф., а теперь Грачева, и здесь находится православная церковь.

Церковь основана женою стольника Василисою Парфеновной Еропкиной в 1714 г. Эта церковь находится в настоящее время в ужасном состоянии. Без всякого призору, хотя там остается алтарь, а в нем святой престол и жертвенник. Алтарь запущен и св. престол в пыли и грязи, но более того, чрез растворенные окна туда ходят мелкие животные. Это не что иное, как грубое посрамление святыни Божией и когда же, в дни гнева Божия излившегося на Святую Русь!

Заметно, что в этой одиноко стоящей среди деревьев имения церкви уже давно не отправляется никакого богослужения, а между тем она причислена к ближайшему приходу и приходской причт пользуется землей, выделенной из имения в количестве, как сообщил протоиерей Иоанн Ключарев, 35 десятин и, следовательно, с арендным с земли доходом.

В виду того, что причт села Бусинова, к которому приписана упомянутая церковь, небрежен к ней, следует эту церковь отдать тому причту, который бежал с мест, занятых враждебными немецкими полчищами.

Может быть, этот причт стал бы совершать богослужения и творить молебное пение в этой запустелой церкви Божией, а взамен того пользовался бы доходом с надельной земли и выдаваемой «ругой» от Московского епархиального начальства или от Синодального управления, а от владельца имением – помещением» [6].

В этом документе обращают на себя внимание данные о площади земель, отведенных храму преподобного Сергия Радонежского, а именно 35 десятин. В источнике используется так называемая «казённая десятина», равная 2400 квадратным саженям (1,09 га) и использовавшаяся в России до введения метрической системы. Таким образом, храму, находящемуся в усадьбе Киреево и обустроенному трудами С. И. Мамонтова и членами его семьи, принадлежало на правах аренды 38,15 га окрестных земель.

По законодательству каждый храм имел право на определенное количество земли. Этому посвящена вторая глава второй книги IX тома (III часть) Свода законов Российской империи «О намежевании земель к домам Архиерейским, к монастырям и приходским церквам» [16]. Размер земельных участков установлен законами 1829 и 1837 годов. Традиционно он был равен 33 десятинам (десятина – 2400 кв. саженей, 1,093 га), хотя закон оговаривал возможность увеличения надела в три раза в малонаселенных районах: «...в селениях казенных, имеющих земли сверх 15-десятинной пропорции также при горных и соляных заводах, изобилующих землею, полагается тройная пропорция земли противу указанной, именно 99 десятин». Также необходимо учитывать, что пропорция давалась не на храм и приход, а на отдельный причт, т. е. если в храме несколько священников (комплектов причтов), то количество должно увеличиваться. Земля для духовенства была важным источником дохода, поэтому Духовная консистория постоянно фиксировала количество церковных земель, духовенство в отчетах приводило не только ее количество, но и качество: земли делились на усадебные, пахотные и сенокосные, иногда леса [2].

В годы правления императора Николая I практика наделения приходских причтов землей продолжилась. 18 января 1828 г. государь издал указ, повелевавший Святейшему Синоду разработать план материальной поддержки приходских клириков, в особенности бедных церквей. В результате работы было составлено, а 6 декабря 1829 г. высочайше подписано «Положение о способах к улучшению состояния духовенства», отдельные пункты которого касались вопроса о наделении церквей землями. В законе указывалось на наличие немалого числа причтов, все еще не имевших собственных участков, а также на то, что по некоторым уже отмежеванным наделам возникали противоречия. Местной власти предписывалось незамедлительно рассматривать спорные ситуации. Церковная собственность объявлялась неприкосновенной, «чтобы земли сего рода, так и другие, где есть при церквах угодья, оставались навсегда неприкосновенною собственностью церковною и ограждаемы были от всяких посторонних притязаний» [5].

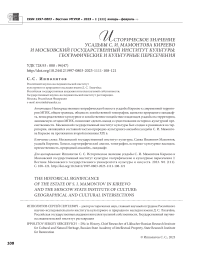

Обратимся вновь к военно-топографической карте Шуберта (Приложение 1) и попробуем определить, где именно располагались земли храма преподобного Сергия Радонежского. Нетрудно заметить, что непосредственно за имением Мамонтовых находился обширный скотный двор и река Лихоборка, то есть этот участок земли заведомо не мог быть использован для приходских нужд. На севере и юге Киреево граничило с имениями Петровское Лобанова и Андреевское соответственно. Следовательно, единственным направлением, в котором храм мог получить земли в аренду, являлось западное, то есть земли, на которых сегодня располагается Московский государствен- ный институт культуры. И указанные в источнике 38 гектаров земли полностью «покрывают» нынешний землеотвод Института культуры.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что территория Московского государственного института культуры на протяжении второй половины XIX века находилась в тесной связи с культурной, духовной и хозяйственной жизнью усадьбы Мамонтовых Киреево. Общность условных «границ», землеустроительные работы владельцев Ки-реево на данной территории, хозяйственная деятельность храма преподобного Сергия Радонежского, дорожное сообщение, единый природный рукотворный ландшафт – эти и целый ряд иных исторических фактов свидетельствуют об историко-культурной преемственности МГИК и Киреево. В этом контексте уместна постановка вопроса и о наследовании Институтом культуры духовной традиции развития национальной культуры и меценатства, тесно связанной с именем С. И. Мамонтова.

Характер зеленых насаждений, сохранившихся на территории Московского государственного института культуры, может свидетельствовать о существовании на занимаемой территории остатков пейзажной парковой зоны, созданной владельцами Киреево и развитой С.И. Мамонтовым в 1860-х годах [17]. Так, на Военно-топографической карте Шуберта Москвы и окрестностей 1860 года (Приложение 1) указаны регулярные посадки крупных деревьев (липа, дуб), занимающие площадь усадьбы Киреево и нынешней территории МГИК. Эти посадки сохранились на территории МГИК до сегодняшнего дня. На территории института произрастает значительное количество дубов и лип, в посадках которых четко просматривается регулярная парковая планировка. Возраст этих деревьев оценивается в 150–200 лет, то есть время их посадки точно соответствует землеустроительным работам, проводившимся Мамонтовыми после приобретения ими усадьбы Киреево.

Следует отметить, что данный вид деревьев не является эндемичным для района современных Химок: в этой местности преобладают сосна, клен, береза, кустарник различных видов. Дубы и липы произрастают локально; они расположены строго в югозападном направлении от исторического месторасположения усадьбы Киреево и создают визуальный вектор, направленный от фасада главного здания имения к бывшему руслу реки Химка (ныне канал имени Москвы). Старые деревья сохранились почти исключительно на территории Московского государственного института культуры и (в небольшом количестве) в непосредственной близости от границ МГИК, вдоль русла канала им. Москвы. Данный факт, очевидно, свидетельствует о существовании единого природного ансамбля, создание которого увязано с владельцами усадьбы Киреево. В настоящее время МГИК является единственным хранителем этого оставшегося природного наследия.

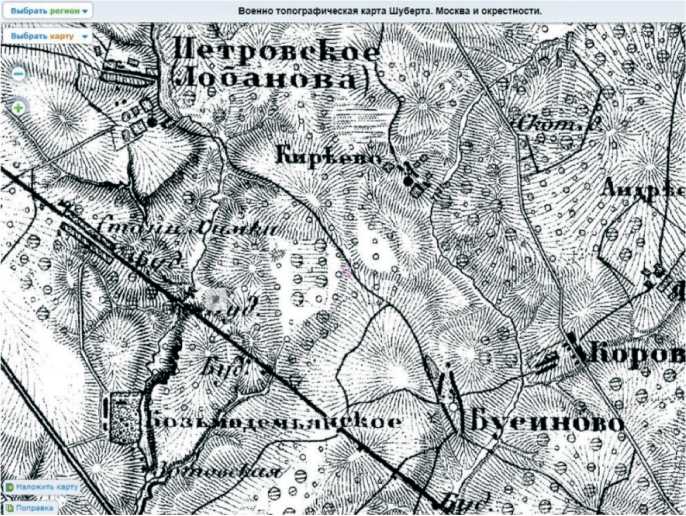

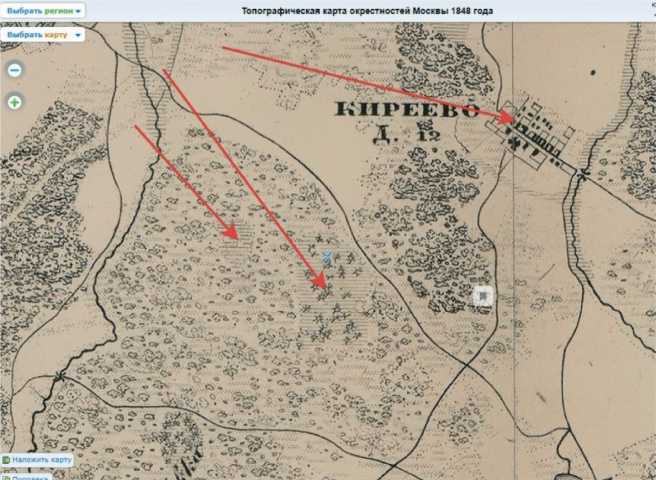

При сравнении карт 1848 года (Приложение 2) и 1860 года (Приложение 3) следует отметить изменения, произошедшие на территории, занимаемой ныне МГИК. Так, на карте 1848 г. в этом месте указаны значительные заболоченные участки. На картах 1860 г. и более поздних лет эти участки обозначены как занятые регулярными посадками деревьев, что подтверждает данные источников о широкомасштабных землеустроительных работах Мамонтовых, которые могли иметь своим следствием заметное улучшение окрестных земель, включающих нынешнюю территорию МГИК.

Сохранились воспоминания очевидцев, подтверждающие выводы о принадлежности старых деревьев на территории МГИК и в его окрестностях природно-культурной среде усадьбы Киреево: «Ещё некоторое время сохранялись расчищенными дорожки парка, каскад прудов. В конце концов, всё пришло в упадок. По воспоминаниям Р. В. Лескановой, большая угроза нависла над усадьбой в начале 90-х годов прошлого века, когда жители

Ново-Киреева были переселены в Левобережье под предлогом строительства Олимпийских объектов. Киреево чудом уцелело, теснимое ныне с одной стороны новыми многоэтажными домами, а с другой – гигантским холмом городской свалки.

Самыми старыми свидетелями былых времён остаются немногочисленные могучие деревья, которые окружали Сергиевскую церковь и господский дом. Они видели былую красоту усадьбы, встречали и провожали шумом своих ветвей её благородных хозяев и гостей» [18].

Исследователи справедливо отмечают, что «усадебные парки являются неотъемлемой частью исторической усадебной среды. Помимо парков, входящих в перечень объектов культурного наследия, тем более относящихся к тому, что именуется национальным достоянием, имеются также по-настоящему ценные и уникальные произведения садово-паркового искусства, не включенные в какие-либо реестры. Отсутствие у таких парков статуса объекта культурного наследия и охранных зон дает возможность предоставления земельных участков под застройку, не исключен также и самозахват парковых территорий, вследствие чего в процессе обустройства своих загородных резиденций их владельцы вырубают исторические деревья и от былого парка с его аллеями остается лишь малая часть. Справедливости ради стоит отметить, что при отсутствии построек связь парка с утраченным усадебным комплексом не выглядит явной, и в загородной местности при обилии зелени парковые деревья, заросшие прочей растительностью, непрофессионалу трудно обнаружить. Вследствие этого количество уцелевших парковых территорий неуклонно сокращается с каждым годом» [1, 58].

Исследование оставшихся на территории МГИК старых деревьев позволяет предположить, что они являются частью парковой территории в границах усадебного комплекса Киреево. Парковая зона района серьезно пострадала в результате хозяйс- твенного освоения и активного жилищного строительства, развернувшегося в ХХ веке на данной территории. По этой причине выявление и классификация зеленых насаждений на территории МГИК в качестве парковой территории на сегодняшний день сталкивается с серьезными трудностями: плотная жилая застройка, значительное количество более поздних зеленых насаждений, подлеска и кустарника; разветвленная сеть дорог и пешеходных троп, пересекающих зеленый массив и фрагментирующих его на отдельные участки. Вместе с тем, очевидная регулярность посадок, общий примерный возраст старых дубов и лип на территории МГИК, ирригационные работы, позволившие в конце XIX века рекультивировать изначально заболоченную нынешнюю территорию МГИК, дают возможность сделать вывод о непосредственном участии Мамонтовых в благоустройстве занимаемой ныне Институтом культуры территории.

Дополнительным доводом, подтверждающим вывод об участии Мамонтовых в благоустройстве окружающей усадьбу Киреево территории, включая современную территорию МГИК, являются те общие принципы, на которых строилась парковая и усадебная культура в исследуемый период: «В первой половине XIX века, когда в русском пар-костроении прочно утвердилось господство пейзажного стиля <…> создавались усадебные парки. Растительные композиции первоначально формировались на базе местной растительности, позже – с применением экзотов. Усадебные парки и сады создавались как композиции, подчиненные художественному, архитектурному или утилитарному замыслу человека, но растения – живые участники этих композиций – как местные, так и интродуценты, должны отвечать ряду требований, одним из которых является устойчивость как к природно-климатическим особенностям, так и к антропогенным нагрузкам. Основными предпосылками для определения мест будущих парковых территорий является комплекс факторов: рельеф, локальные микроклиматические и почвенные условия, расположение и состояние местной растительности. Рассматривая сообщества в старинных парках и сравнивая жизненное состояние одних и тех же видов в условиях разных морфологических единиц, необходимо отметить, что наиболее благоприятными являются участки, имеющие уклон от 0 до 15° и обладающие более благоприятными почвенными условиями» [4].

При внимательном изучении природного ландшафта прилегающей к МГИК и Ки-реево территории нетрудно заметить, что данные основополагающие принципы были в полной мере соблюдены владельцами имения при проектировании ландшафтного парка. Участок земли перед главным зданием усадьбы имеет плавный уклон в сторону МГИК и долины реки Химка, укладывающийся в заданные значения от 0 до 15°. Этот пейзажный парк, на части которого располагается сегодня Московский государственный институт культуры, в результате проведенных Мамонтовыми ирригационных работ стал исключительно благоприятен для произрастания как местной флоры, так и ин-тродуцентов. Почвенные условия, улучшенные торфяниками осушенных болот, создали предпосылки для длительного существования и развития ландшафтного парка.

Еще одним косвенным указанием на тот факт, что старые деревья на современной территории МГИК являются искусственными насаждениями, произведенными владельцами усадьбы Киреево, является дом сторожа, указанный на топографической карте окрестностей Москвы 1856 года (Приложение 3). На более ранней топографической карте окрестностей Москвы 1848 года (Приложение 2) это строение отсутствует. Уместно предположить, что дом сторожа был построен после 1848 г. по решению нового владельца усадьбы Киреево И. Ф. Мамонтова, купившего ее в 1853 г. именно с целью охраны деревьев создаваемого на этой территории пейзажного и ландшафтного парка, то есть на территории, которая явля- ется сегодня месторасположением МГИК. Нетрудно заметить, что дом сторожа расположен как раз в топографическом центре между усадьбой Киреево, массивом деревьев на нынешней территории МГИК и Николаевской железной дорогой. Ни на более ранних картах, ни на поздних никаких хозяйственных построек, которые мог бы охранять сторож, не отражено. Не может дом сторожа относиться и к железной дороге: примерно в километре от него на старых картах указан еще один дом – дом смотрителя, в чьи обязанности как раз и входили функции охраны железнодорожной инфраструктуры. Также трудно предположить, что сторож, живший в километре от храма и господского дома, мог исполнять обязанности по их охране: расстояние было слишком велико. Существование дома сторожа в этом пустынном месте является труднообъяснимым, если не принимать во внимание предположение о землеустроительных работах И. Ф. Мамонтова с целью создания парковой зоны, входившей в единый природно-культурный комплекс усадьбы Киреево.

Другим предназначением дома сторожа на таком отдалении от усадьбы, железной дороги и иных материальных ценностей может быть охрана церковных земель храма преподобного Сергия Радонежского, о чем уже говорилось в первой части исследования. 35 десятин земли (38 гектаров), которыми владел храм, могли располагаться именно на современной территории МГИК. В этом случае дом сторожа действительно становится важным элементом церковного хозяйства. Живущий на этой территории, вдали от храма и усадьбы, сторож мог охранять лесные ресурсы от незаконной вырубки.

Таким образом, имеется убедительное количество исторических фактов, свидетельствующих о едином природном, культурном и хозяйственном пространстве, включающем в себя современную территорию Московского государственного института культуры и усадьбу Киреево, в развитии которой принимали участие члены рода

Мамонтовых: И. Ф. Мамонтов и С. И. Мамонтов на протяжении десятилетий владения вкладывали значительные ресурсы в развитие окружающих территорий. Реконструкция и обустройство С. И. Мамонтовым храма преподобного Сергия Радонежского, располагавшегося на территории усадьбы Киреево, стали частью этой подвижнической деятельности мецената и благотворителя. Можно с уверенностью утверждать, что сложившийся в XIX веке природно-культурный ансамбль местности, именуемой сегодня районом Левобережный города Химки, и остатки которого расположены на территории и охраняются Московским государственным институтом культуры, являются частью историко-культурного наследия рода Мамонтовых.

Можно с уверенностью утверждать, что территория Московского государственного института культуры на протяжении второй половины XIX века находилась в тесной связи с культурной, духовной и хозяйственной жизнью усадьбы Мамонтовых Кирее-во. Общность условных «границ», землеустроительные работы владельцев Киреево на данной территории, хозяйственная деятельность храма преподобного Сергия Радонежского, дорожное сообщение, единый природный рукотворный ландшафт – эти и целый ряд иных исторических ориентиров свидетельствуют об историко-культурной преемственности МГИК и Киреево. В этом контексте уместна постановка вопроса и о наследовании Институтом культуры духовной традиции развития национальной культуры и меценатства, тесно связанной с именем С. И. Мамонтова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Регулярные посадки в окрестностях усадьбы Киреево и современной территории МГИК. Военно-топографическая карта Шуберта. 1860 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заболоченные участки местности, занимаемой в настоящее время МГИК. 1848 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Территория МГИК после проведенных ирригационных работ. Дом сторожа на современной территории МГИК. 1856 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Дорога, соединяющая усадьбу Киреево с современной территорией МГИК. 1907 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Дорога, соединяющая усадьбу Киреево с современной территорией МГИК. 1931 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

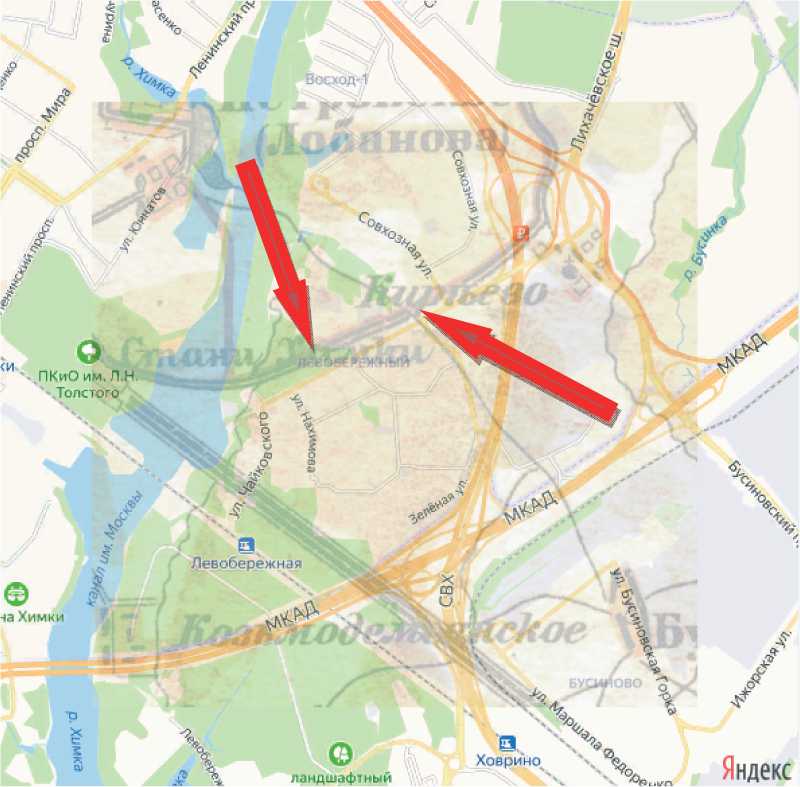

Наложение Карты окрестностей Москвы издания 1907 г. на современную спутниковую карту Библиотечной улицы (Химки, р-н Левобережный) и окрестностей

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Расстояние между фундаментом храма преподобного Сергия Радонежского и современной территорией МГИК. Яндекс.Карты

Список литературы Историческое значение усадьбы С. И. Мамонтова Киреево и Московский государственный институт культуры: географические и культурные пересечения

- Аисов Р. Усадебные парки как самоценный элемент туристско-рекреационного кластера // Мир искусств: Вестник Международного института антиквариата. 2015. № 2 (10). С. 58.

- Белоногова Ю. И. Материальное обеспечение церквей в XIX - начале ХХ вв. На примере храмов Волоколамского благочиния Московской епархии // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История РПЦ. 2017. № 79.

- Верстовка окрестностей Москвы 1852-1853 годов Шуберта и Фитингофа 1852 г.

- Головнёв И. И. Влияние экологических и исторических факторов на формирование усадебных парков Южнобережья // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2018. № 147.

- Иконников С. А. «Это доброе вовсе не к рукам»: церковная земля как источник материального обеспечения приходского духовенства Центрального Черноземья второй половины XIX - начала XX вв. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История РПЦ. 2018. № 81.

- Институт истории материальной культуры РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17-1916 г.

- Карта Шуберта Московской губернии 1860 г.

- Карта окрестностей Москвы издания 1903 г.

- Карта окрестностей Москвы издания 1907 г.

- Москва и окрестности из атласа Маркса 1909 г.

- Карта окрестностей Москвы 1917 года Маевского.

- Карта окрестностей Москвы издания 1923 г.

- Карта окрестностей города Москвы 1931 г.

- Рунова Т. Г. Война и революция в судьбе Мамонтовых - владельцев Киреева. https://kraeved-himki.ru/ vojna-i-revoljuciya-v-sudbe-mamontovyh-vladelcev-kireeva/

- Схема окрестностей Москвы из книги Магнуссена 1902 г.

- Свод Законов Российской империи. Т. 9. Ч. 3. Кн. 2. Гл. 2.

- Усадьба Киреево в Левобережных Химках разрушена. https://www.ecmo.ru/news/usadba-kireevo-v-levoberezhnyh-himkah-razrushena

- Храм Новомучеников и исповедников Российских, г. Химки. http://nashram.ru/?p=46

- ЭтоМесто - старые карты России и мира онлайн. http://www.etomesto.ru

- ЯндексКарты. https://yandex.ru/maps