История древнеримского алтаря в ташкентской коллекции Николая Константиновича Романова

Автор: Мурзинцев Н.Е., Бердимбетов Т.Т.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 3 (31), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается древнеримский алтарь с посвящением на латинском языке душам умерших, манам, ранее находившийся в коллекции великого князя Николая Константиновича Романова и ныне хранящийся в Государственном музее искусств Узбекистана. Приведено внешнее описание экспоната и дана расшифровка надписей на латинском языке. Осуществлена попытка отследить историю артефакта с момента его обнаружения в Италии, отправки в место ссылки Николая Константиновича Романова, и до передачи на хранение текущему фондодержателю.

Алтарь, эпиграфика, латинские надписи, археология, древний рим, поццуоли

Короткий адрес: https://sciup.org/170207560

IDR: 170207560 | УДК: 069.5:729.91(575.1) | DOI: 10.31443/2541-8874-2024-3-31-47-56

Текст научной статьи История древнеримского алтаря в ташкентской коллекции Николая Константиновича Романова

В экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана в г. Ташкент выставлен древнеримский алтарь с латинской надписью. Появление уникального экспоната на территории Узбекистана связано с именем великого князя

Николая Константиновича Романова.

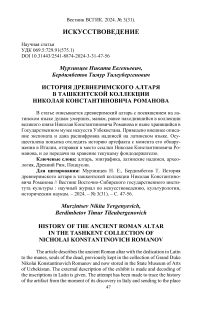

Алтарь представляет собой прямоугольный блок (cippus) белого мрамора размером в основании 46×45 см и высотой 89 см (рис. 1).

IClAVDItH

Рис. 1. Древнеримский алтарь: (а) лицевая, (б-в) боковые стороны.

По четырём углам украшен черепами быков и гирляндами из дубовых листьев и желудей, которые лентами прикреплены к рогам быков. Поверхность мрамора покрыта чёрными точками и жёлтыми потёками. Отбиты углы верхнего карниза и угол основания, отсутствуют мелкие фрагменты орнамента. База данных EDCS [1] датирует алтарь 71-100 гг. н.э.

На лицевой стороне нанесена надпись на латинском языке: Dis / Manibus / sac[rum] / Ti[berio] Claudio / Calligenis filio / Quirin[a] Scymno1. Верхняя часть надписи, отделённая гирляндой, содержит адресатов посвящения:

«Священным богам манам». Почитание манов, то есть духов умерших, относится к одной из древнейших религиозных традиций римлян и упоминается уже в документах V в. до н.э.

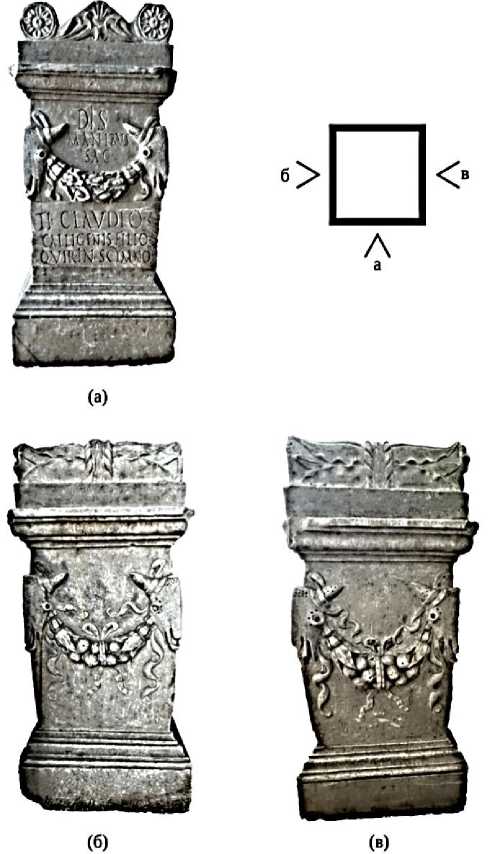

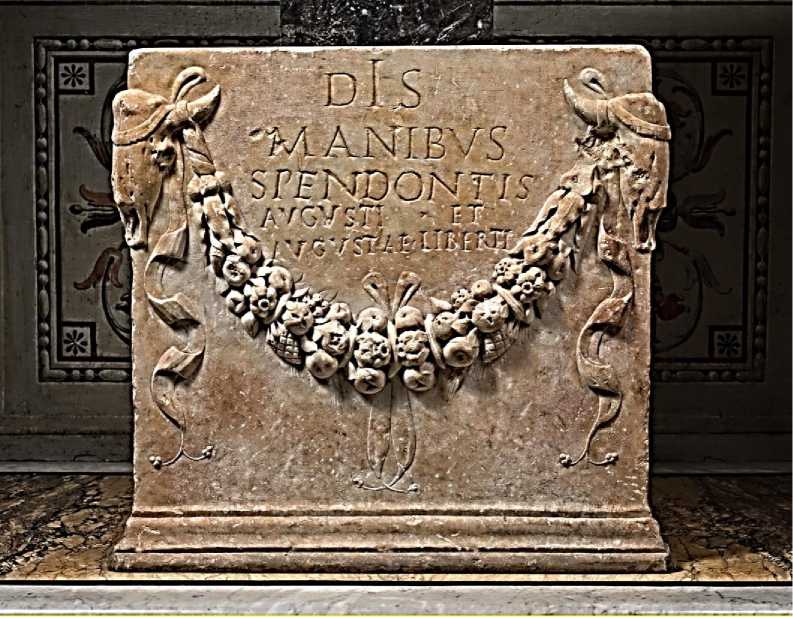

Аналогичные алтари нередки, и в качестве примера можно привести схожий по оформлению жертвенник Спендона (первая пол. I в. н.э.) или алтарь Флавии Дафны с головами баранов (вторая пол. I в. н.э.) из коллекции Боргезе [2, с. 132-133, 117]. В частности, алтарь Спендона (рис. 2) позволяет уточнить, что гирлянда привязана к рогам быков, что не так очевидно на памятнике из Узбекистана.

Рис. 2. Алтарь Спендона из коллекции Боргезе (начало I века н.э.). © Galleria Borghese / фотограф Enrico Fontolan

Часть надписи, расположенная ниже гирлянды, содержит имя человека: «Тиберий Клавдий сын Каллигена из племени Квиринов». Само имя не находит параллелей в известных письменных источниках. Упоминание «племени Квири-нов», то есть сословия квиритов, означает, что этот человек был полноценным римским гражданином.

Не совсем ясна роль упомянутого человека, поскольку она записана в форме, которая допускает двоякую интерпретацию: кому посвящён алтарь (дательный падеж) или кто его установил (аблатив). По материалу древнеримских алтарей известны следующие варианты вотивных надписей:

D.M. + DAT (кому) + NOM (кто): Diis Manibus / Claudio Hyllo / vix(it) ann(is) IIII mens(ibus) VII / dieb(us) V Claudius / Tauriscus pater filio / karissimo [3]. D(is) M(anibus). Iuliae Victorinae, quae vix(it) ann(is) V, mens(ibus) V, C(aius) Iulius Sat-urninus et Lucilia Procula parentes filiae dulcissimae fecerunt [1, EDCS-12201407]. Причём последняя надпись допускает интерпретацию родительного падежа вместо дательного (формы I склонения совпадают).

D.M. + GEN (кому) + NOM (кто): Dis Manibus / P(ublii) Ciarti Lasi / P(ublius) Ciartius / Alexander / fratri carissimo [4, с. 248].

D.M. + NOM (кто) + DAT (кому): Dis Manib(us) T(itus) Aurelius Trypho(n) f(ilius) pientissimae Antistiae Tryphaenae fecit… [5, с. 100, n. 26b].

Исходя из приведённых примеров потенциальный даритель должен стоять в именительном падеже. И поскольку на рассматриваемом алтаре приведено только одно имя, следует принять, что оно и является адресатом посвящения. Таким образом, Тиберий Клавдий является усопшим, в память о котором был установлен алтарь.

Как уже было сказано, появление алтаря в Узбекистане связано с деятельностью великого князя Николая Константиновича Романова, который после семейного скандала в 1874 г. и подозрения в краже бриллиантов был ограничен в передвижении, а фактически отправлен в ссылку, а с 1881 г. постоянно проживал в Узбекистане. Нам не удалось получить сведения, что князь покидал Россию после 1874 г., поэтому стоит предположить, что алтарь уже находился в его собственности и был приобретён до ссылки.

Очевидно, что родина этого артефакта – территория современной Италии, в которой к исследуемому историческому периоду как раз завершился процесс Рисорджименто (с середины XIX века по 1870 г.). Каталог латинских надписей (Corpus Inscriptionum Latinarum; далее CIL) содержит запись полностью идентичную исследуемому артефакту [6, с. 255, № 2274]. В ней описывается алтарь (ara), украшенный гирляндой с головами быков (serta cum capitibus boum). Надписи на алтаре и в CIL совпадают побук-венно. С высокой долей уверенности можно утверждать, что один и тот же алтарь был описан в Италии и позже вывезен в Россию.

Согласно этой записи алтарь находился в г. Поццуоли (возле Неаполя) в собственности каноника Кришо и был у него приобретён принцепсом Волкинским1.

Описание для каталога составили Nissen и Galante. Первый автор не упоминается в предисловии к CIL, но очевидно, что это немецкий историк Генрих Ниссен2, который путешествовал по Италии в 1863-1867 гг. и был учеником составителя каталога – Теодора Моммзена3. Второго автора можно надёжно соотнести с Дженнаро Га-ланте4, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с Неаполем.

Каноник Джузеппе де Кришо5 был известным антикваром и археологом того времени, который собрал богатую коллекцию латинской эпиграфики. Будучи прекрасно образованным и имея приход в г. Поццуоли, он активно изучал историю окрестностей. Согласно его автобиографии, Кришо приступил к изучению истории родного города в 1856 г. [7, с. 232]. Сохранился официальный документ от 1859 г. на имя Кришо о получении разрешения на ведение раскопок [7, с. 235].

Таким образом, нет сомнений, что каноник Кришо мог обнаружить или приобрести исследуемый алтарь в районе г. Поццуоли в интервале между 1856 и 1883 гг. (дата публикации CIL). Поскольку запись в СIL внёс Генрих Ниссен, то этот интервал можно сузить до 1856-1867 гг., причём эти годы включают также и время продажи алтаря.

Следующим владельцем алтаря стал “принцепс Волкинский”. Здесь угадывается фамилия Волконских, и тогда лат. princeps следует понимать как “великий князь”, поскольку князья Волконские являются побочной ветвью Рюриковичей. Следует уточнить, что как в латинском, так и в итальянском написаниях эта фамилия не склонялась, а различные варианты транскрипции – Volkonskij, Wolkonski, Wolkonsky – могут в равной мере относиться как к мужским, так и к женским представителям фамилии.

Династия великих князей Волконских во второй половине XIX в. была очень многочисленной и определить конкретного покупателя не представляется возможным. В те годы в Риме постоянно проживали две семьи Волконских: Александра Никитича (1811-1878) на вилле Волконской и Григория Петровича (1808-1882) в палаццо Сальвиати [8, с. 381-392].

Александр Никитич в 1860 г. был чрезвычайным посланником и полномочным министром в Неаполе, где, гипотетически мог встречаться с Кришо. Григорий

Петрович, в свою очередь, был заведующим русской Археологической комиссией в Риме и тоже мог иметь профессиональные контакты с Кришо. Нельзя исключать вероятность, что другие представители семьи Волконских могли посещать Италию и приобрести алтарь независимо.

Великий князь Николай Константинович Романов совершил свою первую поездку за границу в 1871 г. (в 21 год), потом в 18721873 гг. он путешествовал по Европе со своей возлюбленной Фанни Лир, а в 1874 г. был «взят под опеку» и, фактически, отправлен в ссылку (в возрасте 24 лет). Таким образом, предпочтительный период приобретения им алтаря укладывается в 1871-1874 гг. В это время он занимался обустройством г. Павловск, который должен был в будущем перейти ему во владение по наследству: «(c)трастный любитель прекрасного, великий князь не жалел денег на приобретение предметов антиквариата и заказ новых произведений искусства для своих комнат в Мраморном дворце, для его собственного дворца на Гагаринской улице (известного как Малый мраморный дворец), и для его любимого Павловска» [9].

Известно, что в 1873 г. в Венеции он приобрёл для Павловска бюст Гомера. Фанни Лир пишет, что великий князь увлёкся «мраморными бюстами и статуями, алебастровыми и порфировыми древностями и т.д. Трудно вообразить себе это новое собрание бронзы, мрамора, терракоты и без-делушек»1. В это же время алтарь мог перейти в собственность Николая Константиновича, но подтвердить этот факт на данный момент не представляется возможным.

Артефакт мог быть привезён в Россию и раньше. Константин Николаевич, отец Николая Константиновича и хозяин Большого дворца в Павловске, в 1872 г. организовал там картинную галерею и отвёл несколько залов под музей древних произведений искусства, «где выставил 225 бюстов римских императоров и множество старинных статуэток, ваз, мраморных плит с надписями» [11, с. 299].

На сегодняшний момент неизвестно о существовании описей Мраморного дворца и Малого мраморного дворца за 1870-е гг. В 1874 г. в Павловске была составлена опись предметов, принадлежащих великому князю Николаю Константиновичу, но античный алтарь в ней не упоминается2.

Таким образом, приходится признать, что цепочка владельцев от Кришо до князя Николая Константиновича достоверно неизвестна. В Российском государственном историческом архиве в фонде Николая Константиновича хранится дело, в котором частично сохранились счета о заказах и покупках великого князя [12]. Этот документ может стать целью дальнейших изысканий по данному вопросу.

С 1874 г. Николай Константинович был ограничен в перемещениях и проживал последовательно в Крыму, Украине, Оренбурге и Самаре, пока Александр III не определил его в 1881 г. на постоянное поселение в Узбекистане [13, с. 70-71]. Неизвестно, где хранилась коллекция князя в указанный период.

В 1889-1891 гг. Николай Константинович построил в Ташкенте дворец, в котором он разместил свою коллекцию предметов искусства [14]. Можно предположить, что алтарь уже входил в эту коллекцию.

Для надзора за жизнью царского родственника при Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора работало Управление делами Великого Князя (1881-1918 гг.). Материалы о работе этого управления составляют фонд И-40 в Национальном архиве Узбекистана (до 2021 г. – Центральный

Государственный архив Республики Узбекистан). В том числе, в список документов входят отчёты великого князя о получении и расходовании средств, выделявшихся на его содержание. Этот фонд также может быть интересен в исследовании истории древнеримского алтаря.

По завещанию великого князя [13; 15] предметы искусства должны были быть переданы Ташкентскому университету (на момент смерти не существовавшему). Дальнейшая история коллекции князя детально изложена в статье Котюковой и Махкамова [14].

В 1949 г. экспонат был передан из Дворца пионеров (бывший дворец Романова) на хранение в Государственный музей искусств Узбекистана, где и находится в настоящее время. Во дворце Романова с 2019 г. ведётся реконструкция с целью восстановления исторического облика здания. Предполагается, что по завершении строительных работ коллекция великого князя будет возвращена из музея во дворец.

Список литературы История древнеримского алтаря в ташкентской коллекции Николая Константиновича Романова

- Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby / под ред. M. Clauss et al. Eichstätt. 2007. URL: https://db.edcs.eu (дата обращения: 29.08.2024).

- Moreno P., Viacava A. I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese. Roma: De Luca, 2003.

- Dosio G. A., Grisanti G. T., Solin H. “Dis Manibus, pili, epitaffi et altre cose antiche” di Giovannantonio Dosio. Pisa: Edizioni ETS, 2011.

- Longstreet G. W., Carter M. General Catalogue. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 1935.

- Moreno P., Stefani C. Galleria Borghese. Milano, 2000.

- Corpus Inscriptionum Latinarum: Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae: Latinae / под ред. Th. Mommsen. Berlin: apud G. Reimerum, 1883. Т. X, ч. I.

- Iasiello I. Napoli da capitale a periferia: Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell’Ottocento // Clio: Essays in History. Napoli: FedOA - Federico II University Press, 2017.

- Волконский С. М. Мои воспоминания: в 2 т. Т. 1. Лавры. Странствия. М.: Искусство, 1992. 397 с.

- Августейший изгой. Великий князь Николай Константинович и Павловск / под ред. О. К. Баженовой. CПб.: ГМЗ “Павловск”, 2022.

- Lear F. Le roman d’une Américaine en Russie, accompagné de lettres originales. Bruxelles: Lacroix et Cie, 1875.

- Вострышев М. И. Судьба венценосных братьев. Дневники Великого Князя Константина Константиновича / под ред. Н. Мезиной. М.: Алгоритм, 2016.

- РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 435. Оп. 1. Д. 3. Переписка придворной конторы вел. кн. Константина Николаевича с иностранными фирмами, министерствами финансов и иностранных дел и Главным обществом российских железных дорог о закупке за границей и перевозке в Россию картин, статуй, фарфора и животных для зверинца в гор. Павловске Петербургской губернии.

- Голендер Б. А. Августейший изгнанник. Документальная повесть в страницах и дневниках великого князя Николая Константиновича // Звезда Востока. 2013. № 1. С. 68-81.

- Котюкова Т. В., Махкамов А. В. “…Завещаю… все вышеозначенное имущество… в полную собственность Ташкентского университета”: документы архивов Республики Узбекистан о последних годах жизни великого князя Николая Константиновича Романова. 1917-1919 гг. // Отечественные архивы. 2009. № 6. С. 82-93.

- Корнеев В. В. Великий князь Николай Константинович Романов (Туркестанец) и его «Завещательное письмо» // Восточный архив. 2004. № 11-12. С. 80-84.