История исследования палеопротерозойских строматолитов Карелии и их экспозиция в музее геологии докембрия (Петрозаводск)

Автор: Рахманова А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (316), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории исследования строматолитов на территории Республики Карелия, а также созданию их коллекции в Музее геологии докембрия (ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск). Отмечены важнейшие временные этапы изучения протерозойских строматолитов Карелии, прослеживаются изменения взглядов на их природу, впервые дается описание экспозиции «Строматолиты Карелии и мира». История изучения широко распространенных и доступных строматолитов Карелии и обзор их коллекции в музее представляют научный и познавательный интерес.

Строматолиты, палеопротерозой, микробиальные постройки, музей геологии докембрия

Короткий адрес: https://sciup.org/149136623

IDR: 149136623 | УДК: 551.71/72 | DOI: 10.19110/geov.2021.4.4

Текст научной статьи История исследования палеопротерозойских строматолитов Карелии и их экспозиция в музее геологии докембрия (Петрозаводск)

Строматолиты — это породы, сформировавшиеся в результате сложного взаимодействия жизнедеятельности цианобактериального сообщества и процессов осадконакопления [7]. Слово «строматолит» происходит от греческих слов stroma — «подстилка» и lithos — камень, буквально — «ковровый камень». Термин был предложен немецким геологом Эрнстом Кальковским в 1908 году [6]. Строматолитовые маты формировались на дне неглубоких водоемов начиная с архея (3.5– 2.5 млрд лет назад). Цианобактериальное сообщество возникает на поверхности дна и в дальнейшем перекрывается осадком, на котором селится новое поколение микроорганизмов и возникает очередная бактериальная пленка. Этот процесс периодически повторяется во времени [6, 13].

Современные строматолиты, как и древние, в основном образуются при участии цианобактериального сообщества. Предполагается, что они распростра- нены главным образом в водоемах с повышенной соленостью [6].

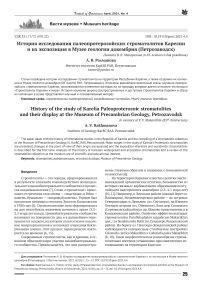

На территории Карелии известны десятки местонахождений органических остатков, большинство из которых связаны с карбонатными образованиями яту-лийского надгоризонта докембрия (2.3–2.1 млрд лет) [10, 11]. Например, в Лоухском районе (южный берег оз. Паанаярви), Медвежьегорском районе — на островах Северинсаари и Дюльмек (оз. Сегозеро), на Южном Оленьем острове (оз. Онежское), близ дер. Соанлахти (Сортавальский район) и др. Широко представлены и в Кондопожском районе. Особенно эффектно выглядят строматолиты Parallelophyton raigubicum Makarikhin (рис. 1) и Sundosia mira Butin (оз. Сундозеро, Кондопожский район). На берегу оз. Пялозеро (Кондопожский район) наблюдаются интересные столбчатые постройки Colonnella carelica Makarikhin и Colleniella palica Makarikhin [8, 10]. Такое морфологическое разнообразие строматолитовых построек установлено при многолетних исследованиях на территории Карелии.

Рис. 1. Строматолит Parallelopyton raigubicum Makarikhin. Протерозой, ятулий, пос. Райгуба, Кондопожский район. Фото О. М. Джамансартовой

ступность большинства объектов представляет научный интерес для исследователей. Находки строматолитов приурочены главным образом к карбонатным отложениям ятулийского надгоризонта (2.3–2.1 млрд лет)[8], который сложен в основном осадочными карбонатными породами (доломитами, реже известняками). Ятулийский надгоризонт (рис. 2) занимает доминирующее положение в Северо-Онежском синклинории, как на суше, так и в акватории Онежского озера и расчленен на сегозерский (нижнеятулийский) и онежский (верхнеятулийский) горизонты.

Нижнесегозерский подгоризонт слагают преимущественно кварцитопесчаники и вулканогенные породы. Верхнесегозерский подгоризонт состоит из терригенных осадочных пород, в средней части которого присутствуют лавы основного состава. Граница между сегозерским и онежским горизонтами проводится по смене терригенного и карбонатного осадконако-

Fig. 1. Stromatolite Parallelophyton raigubicum Makarikhin. Proterozoic, Iatulium. Raiguba Town, Kondopoga District. Photo by O. M. Dzhamansartova

Палеонтологический фонд Музея геологии докембрия (Петрозаводск) располагает многочисленными образцами строматолитов, собранными сотрудниками Института геологии КарНЦ РАН на территории Карелии, а также привезенными из-за рубежа (Индии, Канады, Финляндии, Швеции, Германии и других стран). Коллекция «Строматолиты Карелии и мира» является прекрасной иллюстрацией ранних этапов развития биосферы Земли. В ней экспонируются экземпляры в широком возрастном диапазоне, от архея до современности. В ее составе также имеются голотипы — типовые экземпляры видов, которые могут представлять научный интерес и служить материалом для дальнейшего исследования раннедокембрийских органических остатков. Изучение строматолитов позволяет взглянуть на зарождение жизни на нашей планете, оценить те условия, в которых происходило ее развитие.

Цель данной статьи — показать историю исследования строматолитов на территории Республики Карелия и эволюцию взглядов ученых на их происхождение. В работе приводится краткая характеристика коллекции строматолитов в Музее геологии докембрия и определение основных этапов изучения строматолитовых построек Карелии. Актуальность работы определяется тем, что в ней впервые дается общее описание коллекции «Строматолиты Карелии и мира». Статья акцентирует внимание на вклад сотрудников Института геологии КарНЦ РАН в области исследования докембрийских строматолитовых построек. Новые коллекции строматолитов, поступившие в Музей геологии докембрия, позволяют дополнить ранее опубликованные сведения [9, 10, 17] о начальных и современных этапах исследования, что определяет тематику и новизну данной статьи.

Геологическое строение Карелиии методика исследования строматолитов

Территория Карелии сложена преимущественно докембрийскими (архейскими и протерозойскими) породами и является юго-восточной частью Фен-носкандинавского щита. Хорошая обнаженность и до- 26

|

о о х CL 2 ex < X |

5 co s Q. О |

X 8 о с |

1 |

5 °^ Х-С О Q 5j |

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА |

X о X о |

ФИТОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ |

|

О ‘ ^i §® c |

с <0 |

>10 |

|||||

|

/ Catevia / ruokanensis, DjuimekeHa sundica |

|||||||

|

»S s cz к |

•X X x о X Ш X о |

с" о. ■х X X X ш со |

0П 2 |

~/ ~ /~ |

9 |

||

|

- / - |

|||||||

|

on 5 |

/ / |

58 |

Butinelia bo-reale.Calevia olenica,Stra-tifera ordinata |

||||

|

/ |

|||||||

|

/ , / |

|||||||

|

/ |

|||||||

|

/ / |

|||||||

|

с о ■X X X X X X |

в |

V V v V V V V V |

54 |

||||

|

А |

on^ |

• /•••/• |

130 |

Omachtenia kintsiensis, Carelozoon jatuiicum, Palia septen-trionaks |

|||

|

.. . /... |

|||||||

|

on= |

8 |

60 |

Sundosia mira, Carelozoon metzgerii |

||||

|

g |

|||||||

|

on^ |

42 |

Nuctephyton confertum, Osagia \genutna |

|||||

|

/ - / |

|||||||

|

on* |

J A / |

140 |

|||||

|

Lukanoa compteta. L.simplicis |

|||||||

|

/ A j |

|||||||

|

Д / Д |

|||||||

|

/ Д L_ |

|||||||

|

ь I |

|||||||

|

/ A / |

|||||||

|

w-s §8 О |

ст СО |

С |

20 |

||||

|

В |

V - V • V • V • V • |

9 |

Рис. 2. Расчленение ятулийского надгоризонта (онежский горизонт) с Litophyta (сверху вниз): верхний подгоризонт — слои с Butinella (a), Calevia ruokanensis (b); нижний подгоризонт — слои с Sundosia (c), Omachtenia kintsiensis (d), слои с Lukanoa (a), Nuclephyton (b) [14]

Fig. 2. Division of the Yatuli ledge (Onega horizon) with Litophyta (from top to bottom): upper subhorizon — layers with Butine-lla (a), Calevia ruokanensis (b); lower subhorizon — layers with Sundosia (c), Omachtenia kintsiensis (d); layers with Lukanoa (a), Nuclephyton (b) [14]

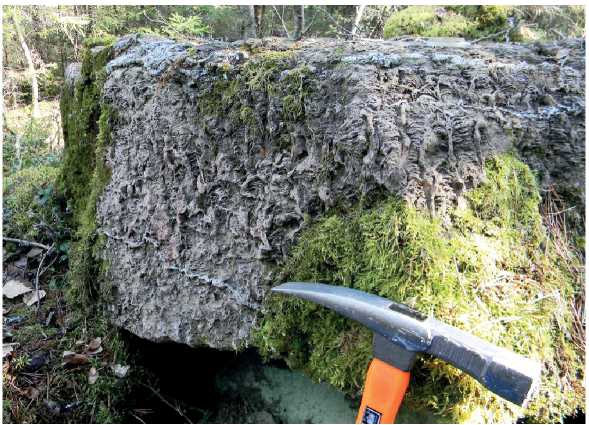

пления. Онежский горизонт делится на два подгоризонта — нижне- и верхнеонежский — и сложен главным образом карбонатными породами (доломитами). В процессе исследований [10, 12, 14] он был расчленен на слои со строматолитовыми постройками, для каждого из которых характерно свое, не повторяющееся в разрезе сообщество строматолитов. Породы онежского горизонта перекрываются вулканогенно-осадочными отложениями людиковийского надгоризонта (2.1–1.92 млрд лет) [14]. Подавляющее большинство строматолитовых построек относится к районам Центральной и Южной Карелии.

Выявленная стратиграфическая приуроченность строматолитовых построек дает возможность детального расчленения ятулийских карбонатных толщ, прослеживания их на значительные расстояния и выделения четырех основных провинций (рис. 3), в каждой из которых намечены ареалы отдельных строматолитовых групп [10, 12]. Южно-Карельская провинция охватывает острова Онежского озера и территорию, прилегающую к нему с запада и северо-запада. Она наиболее богата строматолитовыми постройками ( Butinella boreale Makarikhin, Calevia olenica Rjabinin, Stratifera ordinata Makarikhin, Klimetia marginata Makarikhin, Sundosia Makarikhin и др.).

Западно-Карельская провинция включает районы северного Приладожья и ряд прилегающих с северо-запада участков на территории Финляндии. Здесь выделены следующие рода строматолитов: Omachtenia kintsiensis Makarikhin, Colonnella carelica Makarikhin, Stratifera janisjarvica Makarikhin.

Центрально-Карельская провинция занимает по площади значительную часть территории, но имеет небольшое количество участков со строматолитовы-ми постройками. Наиболее широко они распространены на острове Дюльмек (Медвежьегорский район), где были обнаружены Segosia impexa Makarikhin , Segosia columnaris Butin и Djulmekella djulmekensis Makarikhin.

В Северо-Карельской провинции строматолиты встречаются по берегам озер Паанаярви, Соваярви, Кукасозеро Лоухского района. Они представлены родами Colleniella Koroljuk, Carelozoon Metzger, и Sovajarvia Makarikhin.

Вопросы методики исследования строматолитов описаны в ряде работ [6, 8, 10, 13]. Каждый отобранный образец сопровождается географической и стратиграфической привязкой. Большое внимание уделяется изображению объектов с помощью фотографий и зарисовок. Исследуется микроструктура и ультрамикроструктура строматолитов, текстура слагающих их слоев, выявляются морфологические особенности, отражающие форму и размер строматолитовых построек, характер ветвления столбиков и др., устанавливается наличие в них остатков цианобактерий. На этих признаках основывается принцип классификации строматолитов, в том числе Карельского региона [8, 10].

Исторические этапы исследования строматолитов на территории Карелии

Началом первых палеонтологических исследований докембрия Карелии следует считать открытие в 60-х годах XIX века П. А. Пузыревским проблематичных образований в карбонатных породах окрестно-

1 — Соваярви, 2 — Каппа Калио, 3 — Ожиярви,

4 — Юляостров, 5 — Хангасламбина, 6 — Калливо-Пиа, 7 — Большозеро, 8 — Дюльмек, 9 — Северинсаари, 10 — Лижмозеро 11 — Мунозеро, 12 — Лисицино, 13 — Пяльма-1, 14 — Лебединый, 15 — Райгуба,

16 — Пялозеро, 17 — Гангозеро, 18 — Южный Олений о-в, 19 — Соанлахти, 20 — Кинтсиниеми

Рис. 3. Схема расположения строматолитов на территории Карелии [12]

Fig. 3. Location map of Karelia stromatolites [12]

стей горняцкого поселка Питкяранта [10]. Сравнение данной проблематики с ранее описанным Eozoon canadense Daus, 1864 [19], принятым за гигантскую фо-раминиферу (раковинный одноклеточный организм), явилось основанием для сопоставления находки Приладожья с похожими образованиями в Канаде. Однако органическое происхождение E. canadense впоследствии подверглось сомнению: за окаменелость были приняты метаморфизованные известняки. Позднее финский геолог О. Трюстедт установил, что между «эо-зонами» и «осколками» первоначальных диопсидовых жил имеются все промежуточные переходы, а сами эо-зоны являются сильно измененными, серпентинизи- 27

рованными остатками диопсидовых жил, рассекавших ранее известняки [1]. Вероятно, породы, на которые обратил внимание П. А. Пузыревский, являются скарнами, что заставляет усомниться в органической природе выделенных им проблематичных образований.

В 1906 году известный специалист по четвертичной геологии С. А. Яковлев [20] сообщил о находке органических остатков в мраморизованных доломитах Белогорско-Тивдийской группы месторождений (Кондопожский район). По определению российского геолога и минералога Г. Г. фон Петца, они являлись губками Chaetetes radians Fischer, за которые ошибочно были приняты строматолитовые постройки.

Анализ истории изучения строматолитов на территории Карелии показывает, что первые исследования с 60-х годов XIX века до 20-х годов XX века носили накопительный характер; 20–60-е годы XX века характеризуются получением новых данных: продолжился сбор палеонтологического материала, проводился его макро- и микроскопический анализ, осуществлялась работа по построению классификации строматолитовых построек.

Интенсивное изучение геологии протерозоя с начала 60-х годов прошлого века, составление геологических карт, разработка стратиграфических схем сопровождались повышенным интересом к изучению строматолитовых построек [17]. В этот период открываются новые, неизвестные ранее разрезы, пересматривается и уточняется с применением новых методов описание старых находок, выделяются новые роды и виды строматолитов.

Большой вклад в исследование строматолитов внес финский геолог А. Т. Метцгер [21], обнаруживший в 1924 году в валунах красноцветных доломитов полуострова Кунносниеми (Суоярвский район) органические остатки неясного происхождения. Он описал данную находку, назвав ее Carelozoon jatulicum Metzger, и предложил отнести к кишечнополостным, указывая также на сходство этих образцов со строматолитами рода Gymnosolen Steinm. В ходе дальнейших исследований и в результате сравнения образца А. Т. Метцгера со строматолитами C. jatulicum , найденных в коренных обнажениях террасы оз. Сундозеро (Кондопожский район), эта группа была отнесена к столбчатым ветвящимся строматолитам [2].

Летом 1937 г. В. Н. Рябинин (ВНИГРИ) [15], изучая выходы ятулийских известняков и доломитов Южного Оленьего острова, карбонатные породы Кузарандской (Медвежьегорский район) и Белогорской (Кондопожский район) ломок, установил в тех и других остатки синезеленых водорослей, с которыми ранее ассоциировались строматолитовые постройки. Макроскопическое и микроскопическое исследование строматолитов позволило выделить и описать несколько видов рода Collenia Walcott ( Collenia olenica Rjabinin, Collenia kusarandica Rjabinin и др.).

В 1948 году И. Е. Турищев [18], изучая доломиты района Лижмозеро — Белая гора — Тивдия (Кондопожский район), отметил в них наличие окаменелых колониальных кораллов, стеблей криноидей, а также образований, напоминающих по своей форме мшанки. При последующем рассмотрении аналогичного по строению материала, отобранного в том же районе В. А. Перевозчиковой (Карельский филиал АН СССР), 28

И. И. Горским [3], было сделано заключение о принадлежности данных окаменелостей не к кораллам, а к онколитам рода Osagia Twenhofel и строматолитам ( Collenia Walcott).

В 50–60-х годах XX века изучением микробиальных построек занимались исследователи Карельского филиала АН СССР: В. А. Соколов [17], Р. В. Бутин [2] и другие. 70–80-е годы прошлого столетия характеризуются повышенным интересом к строматолитам карельских ученых Ю. И. Сацук, Г. М. Кононовой и других. В это время описываются многочисленные стро-матолитовые постройки, выделяются новые роды и виды, с помощью новых методов производится анализ старых находок [10, 16]. В это же время в СССР и других странах создается классификация строматолитов, (преимущественно рифея: 1650–650 млн лет), над которой работают известные специалисты: В. А. Комар, И. Н. Крылов, М. Е. Раабен, С. Н. Серебряков и другие.

В 80–90-е годы устанавливаются закономерности пространственного размещения строматолитовых сообществ в карбонатных отложениях восточной части Фенноскандинавского щита. Онежский горизонт яту-лия был расчленен на биостратиграфические подразделения, для каждого из которых характерно свое сообщество строматолитов. Установлены многие голотипы — типовые экземпляры видов [8].

Одним из признанных специалистов в области раннедокембрийской палеонтологии и стратиграфии Карелии являлся В. В. Макарихин [9, 10]. Он выявил закономерности пространственного размещения строматолитовых построек в восточной части Фенно-скандинавского щита и выделил четыре биогеографические провинции с характерными для каждой из них цианобактериальными образованиями: Северо-, Центрально-, Южно- и Западно-Карельскую (рис. 2, б) [12]. В результате исследования палеопротерозойских комплексов Карелии и Кольского полуострова им были сформированы предпосылки для более обоснованного расчленения карбонатных толщ ятулия (2.3– 2.1 млрд лет) и людиковия (2.1–1.92 млрд лет) на основе использования строматолитов для региональных и межрегиональных корреляций. В. В. Макарихин описал и выделил новые роды и виды ( Klimetia Makarikhin, Butinella Makarikhin, Parallelophyton raigubicum Makarikhin, и др.), в том числе голотипы: Carelozoon metzgerii Makarikhin, Butinella boreale Makarikhin и пр. [10].

В настоящее время литологией и стратиграфией раннепротерозойских осадочных пород Карельского кратона Фенноскандинавского щита, палеонтологией нижнепротерозойских отложений, изучением влияния раннепротерозойской биосферы на формирование карбонатных и углеродистых пород занимается П. В. Медведев [5, 12]. Исследуемый им химический состав палеопротерозойских строматолитов Карелии (концентрация в них различных микроэлементов, в частности карбонатов кальция и магния) позволил проследить непосредственную взаимосвязь изменения химического состава водоемов, в которых шло формирование строматолитовых построек, с условиями обитания цианобактерий [5]. О. М. Джамансартова [4] работает над систематизацией микростроматолитовых построек Карелии, выявлением их морфологических и текстурно-структурных признаков. Установлены закономерности не только стратиграфического, но и простран-

ственного распределения строматолитовых сообществ на территории Карелии [10, 11].

Современный этап изучения знаменуется дальнейшими исследованиями палеопротерозойских строматолитов Карелии [8, 10]. Повышенное внимание уделяется условиям зарождения и развития жизни, влиянию цианобактериальных сообществ на изменение состава атмосферы в докембрии. Новые методы исследования строматолитов с использованием сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) позволили обнаружить цианобактерии и отобразить их в 3d-моделях, определить их состав, морфологию и распределение в породе, выявить роль микроорганизмов в формировании структурно-текстурных особенностей строматолитов, обозначить условия жизни цианобактриаль-ных сообществ [8].

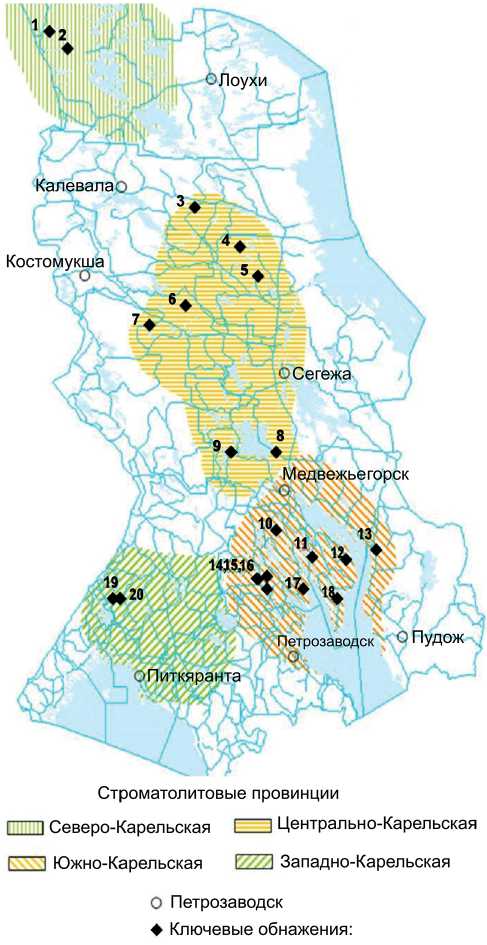

Рис. 4. Строматолит Sundosia mira Butin, 1966. Протерозой, ятулий. пос. Райгуба, Кондопожский район. № образца: МГД-1/П-7. Размер: 10 x 12.2 x 3.5.

Коллекция В. В. Макарихина

Коллекция «Строматолиты Карелии и мира» в Музее геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН

Музей геологии докембрия, основанный 18 мая 1961 года, является своеобразной «библиотекой природного камня», позволяющей его посетителям приоткрыть еще не разгаданную до конца страницу геологической летописи, повествующую о древнейшем этапе истории нашей планеты.

В экспозиции музея находится коллекция «Строматолиты Карелии и мира», отражающая разнообразие построек и служащая наглядной иллюстрацией ранних этапов развития земной биосферы. Ее основой послужили образцы, собранные сотрудниками Института геологии КарНЦ РАН В. В. Макарихиным, П. В. Медведевым, Г. М. Кононовой и другими. В ней насчитывается около 140 экземпляров (из них 109 было отобрано на территории Карелии), 69 образцов доступны для обзора, остальные хранятся в запасном фонде. Многие из них являются голотипами.

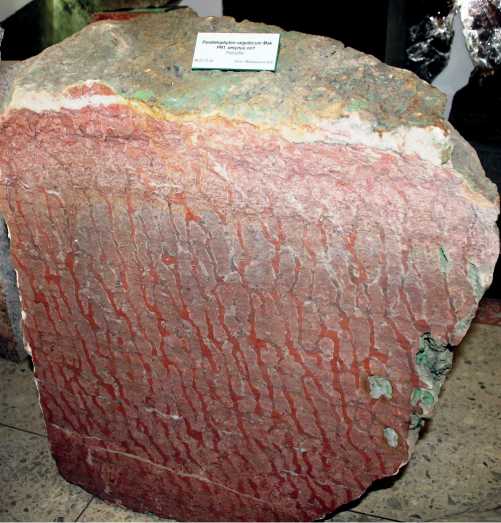

Коллекция голотипов была передана в музей В. В. Макарихиным. Среди них наиболее значимы для стратиграфических корреляций образцы строматолитов: S. mira (рис. 4), C. metzgerii (рис. 5) из района п. Райгуба, оз. Сундозеро (Кондопожский район), B. boreale с Южного Оленьего острова (Медвежьегорский район) и некоторые другие [10]. Род Butinella Makarikhin был назван в честь Р. В. Бутина [2], сотрудника Института геологии Карельского филиала АН СССР, занимавшегося изучением этих образований. Самым примечательным экспонатом является строматолит P. raigubicum (рис. 6) из пос. Райгуба Кондопожского района, с тесно сближенными, расположенными субпараллельно, дихотомически ветвящимися столбиками [10]. Помимо строматолитов коллекция включает онколиты Palia septentrionalis Butin (оз. Пялозеро, Кондопожский р-н) и Osagia genulna Kononov. В отличие от строматолитов, онколиты не были перекреплены к субстрату и во время роста свободно перекатывались по дну водоема движением воды [6, 10].

В музее также широко представлены экспонаты, привезенные сотрудниками ИГ КарНЦ РАН из других регионов России: Южного Урала, Кольского полуострова, Камчатки (Долина Гейзеров), полуострова Канин Ненецкого автономного округа (рис. 7).

Основой коллекции строматолитов послужили экземпляры, подаренные зарубежными коллегами из

Fig. 4. Stromatolite Sundosia mira Butin, 1966. Proterozoic, Iatulium. Raiguba Town, Kondopoga District. Sample number: MGD-1/P-7. Size: 10 x 12.2 x 3.5. Collection by V. V. Makarikhin

Рис. 5. Строматолит Carelozoon metzgerii Makarikhin,1983. Протерозой, ятулий. пос. Райгуба, Кондопожский район. № образца: МГД-1/П-10. Размер: 6 x 12 x 4.5. Коллекция В. В. Макарихина

Fig. 5. Stromatolite Carelozoon metzgerii Makarikhin, 1983. Proterozoic, Iatulium. Raiguba Town, Kondopoga District. Sample number: MGD-1/P-9. Size: 6 x 12 x 4.5. Collection by V. V. Makarikhin

Индии, Канады, Германии, Швеции, Болгарии, Франции, США, Финляндии и др., в возрастном диапазоне от архея ( Gymnosolen sp . Steinm из Южной Африки, Colonnella sp . Walcott из штата Карнатака, Индия) до кайнозоя (строматолит Gymnosolen sp . Steinm: палеоген, эоцен, лютетский ярус, 47.8–41.2 млн лет) из Южной Франции. Палеозойские и мезозойские строматолиты включают Colleniales sp. Steinm (нижний карбон, штат Айова, США), Etropolia profluentis Makarikhin et Ajdanmijski (верхний триас), найденный на территории города Етрополе (Болгария), и другие.

Экспозицию дополняют фотографии различных строматолитовых построек, как древних, так и современных, а также карта их распространения по материкам Земли. Посетители музея буквально могут пройтись по «дну» докембрийского моря, а научное и познавательное значение столь необычных образований, которыми являются строматолиты, сложно переоценить.

Рис. 6. Строматолит Parallelophyton raigubicum Makarikhin, 1983. Протерозой, ятулий. пос. Райгуба, Кондопожский район. № образца: МГД-1/П-96. Размер: 51.4 х 48 х 25.2. Коллекция В. В. Макарихина

Fig. 6 Stromatolite Parallelophyton raigubicum Makarikhin, 1983. Proterozoic, Iatulium. Raiguba Town, Kondopoga District. Sample number: MGD-1/P-96. Size: 51.4 х 48 х 25.2. Collection by V. V. Makarikhin

Рис. 7. Строматолит Gymnosolen ramsay Steinm. Верхний рифей. № образца: МГД-1/П-36. Размер: 7.8 х 14.3 х 5.

Коллекция И. Н. Демидова

Fig. 7. Stromatolite Gymnosolen ramsay Steinm. Upper Riphean. Sample number: MGD-1/P-36. Size: 7.8 х 14.3 х 5. Collection by I. N. Demidov

Заключение

В Музее геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН осуществляется экспозиционная, научная, фондовая и информационная деятельность. Ежегодно его посещают более двух тысяч человек, среди них школьники, студенты г. Петрозаводска и гости республики.

В процессе исследования строматолитов научными сотрудниками Института геологии КарНЦ была собрана представительная коллекция этих пород, существенно дополненная образцами, переданными зарубежными коллегами. Это позволило создать в Музее экспозицию «Строматолиты Карелии и мира», имеющую большое научное и познавательное значение. На примере экспозиции изучается эволюция ранних (докембрий ских) этапов развития жизни на планете. 30

Автор выражает благодарность анонимным рецензентам за редактирование рукописи, предоставление ценной информации и конструктивную критику, которые способствовали значительному улучшению качества статьи, а также сотрудникам музея Института геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводска) за полезные советы и возможность работы с коллекцией «Строматолиты Карелии и мира».

Работа выполняется по теме НИР № 209 ИГ КарНЦ РАН, № ГР: АААА-А18-118020290084-7.

Список литературы История исследования палеопротерозойских строматолитов Карелии и их экспозиция в музее геологии докембрия (Петрозаводск)

- Булах А. Г., Франк-Каменецкий В. А. Геологическая экскурсия в окрестности Питкяранты. Петрозаводск: Госиздат, 1961. 108 с.

- Бутин Р. В. О находке Carelozoon jatulicum в протерозойских отложениях Карелии // Всесоюзный симпозиум по палеонтологии докембрия и раннего кембрия 25–30 октября 1965 г. (тезисы докладов). Новосибирск, 1965. С. 53–54.

- Горский И. И. Об ископаемых остатках из мраморов Лижмозского района (Карелия) // Вопросы петрографии и минералогии. Л: АН СССР, 1953. Т.1. С. 458–459

- Джамансартова О. М. Палеопротерозойские мини-строматолиты Карелии // Труды КарНЦ РАН. 2019. № 10. С. 71–78. doi: 10.17076/geo863.

- Кондрашова Н. И., Медведев П. В. Что может рассказать геологу химический состав палеопротерозойских строматолитов Карелии и Кольского полуострова // Многогранная геология. СПб.: ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербургский Дворец творчества юных, 2019. Вып. IV. C. 166–177.

- Крылов И. Н. Строматолиты рифея и фанерозоя СССР // Труды ГИН АН СССР. М: Наука, 1975. Вып. 234. 243 с.

- Литвинова Т. В. Новые данные по строению и составу строматолитовых построек (Северное Прианабарье) // Литология и полезные ископаемые. 2009. № 4. С. 428–437

- Литвинова Т. В. К вопросу о роли микроорганизмов в формировании структурно-текстурных особенностей строматолитов // Lethea rossa. Российский палеоботанический журнал. 2018. Т. 16. С. 1–16

- Макарихин В. В. Палеонтологические исследования палеопротерозоя Карелии // Геология Карелии от архея до наших дней. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. С. 71–78.

- Макарихин В. В., Кононова Г. М. Фитолиты нижнего протерозоя Карелии. Л.: Наука, 1983. 180 с.

- Макарихин В. В., Медведев П. В., Рычанчик Д. В. Геологические памятники природы Карелии. Петрозаводск: Карелия, 2007. 192 с.

- Макарихин В. В., Медведев П. В., Рычанчик Д. В. Роль биотического фактора в ятулийском седиментогенезе // Геодинамика, магматизм, седиментогенез и минерагения Северо-Запада России. Петрозаводск: ИГ КарНЦ РАН, 2007. С. 241–245.

- Маслов В. П. Строматолиты (их генезис, метод изучения, связь с фациями и геологическое значение на примере ордовика Сибирской платформы) // Труды ГИН АН СССР. М: Изд-во АН СССР, 1960. Вып. 41. 187 с.

- Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектоника, глубинное строение и минерагения). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 431 с.

- Рябинин В. Н. Органические остатки в карбонатных породах Южной Карелии // Материалы по геологии и полезным ископаемым Карело-Финской ССР, Ленинградcкой и Мурманской областей. Л.; М.: Государственное научно-техническое изд-во нефтяной и горно-топливной литературы, 1941. С. 8–21.

- Сацук Ю. И., Кононова Г. М. Рифовый комплекс верхнего водорослевого горизонта ятулия Онежской мульды // Геология и полезные ископаемые Карелии. Петрозаводск, 1975. С. 110–116.

- Соколов В. А. Распространение органики и проблематики в протерозойских образованиях Карелии // Остатки организмов и проблематика протерозойских образований Карелии. Петрозаводск: Карельское книж. изд-во, 1966. С. 5–12.

- Турищев И. Е. Новые данные о палеозое Карелии // Доклады АН СССР. 1948. Т. 63. № 4. С. 429–432.

- Eozoon canadenses (1864) // L' histoire de la Commission geologique du Canada illustree per 175 objets [Электорнный ресурс]: URL https://ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/97210.html (дата обращения 03. 12. 2020).

- Jakovleff S. A. Über die Ostgrenze des präkembrischen Systems in Finland // Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie 1906. № 13. P. 600–604.

- Metzger A. T. Die Jatulischen Bildugen von Suojärvi in Ostfinnland // Bulletin de la commission geologique de Finlande. Helsingfors, janvier, 1924. N 64. 86 P.