История изучения конского снаряжения кочевников Восточного Казахстана скифо-сакского времени

Автор: Бесетаев Бауыржан Берканович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучение конского снаряжения ранних кочевников Восточного Казахстана (IX-III вв. до н. э.) в настоящее время является актуальной задачей. Ее решение дополнит характеристику культуры скифо-сакской эпохи, отличающейся динамической вариативностью конского снаряжения. Рассматривается история изучения этой проблематики. Привлекаются и анализируются также новые материалы по конскому снаряжению из разрушенного Герасимовского кургана в Восточно-Казахстанской области, которые в значительной мере дополняют материалы раскопок предыдущих лет.

Восточный казахстан, скифо-сакское время, ранние кочевники, культурный комплекс, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/147219145

IDR: 147219145 | УДК: 902/904

Текст научной статьи История изучения конского снаряжения кочевников Восточного Казахстана скифо-сакского времени

Снаряжение верхового коня – один из ключевых компонентов «скифской триады». Оно всегда являлось значимым элементом в изучении традиционной культуры ранних кочевников Восточного Казахстана. Детали конского снаряжения относятся к числу наиболее массовых находок, так как характерной чертой погребальных комплексов кочевников скифо-сакского времени этого региона являются захоронения по обряду трупоположения с конем.

Первые археологические раскопки погребений ранних кочевников Восточного Казахстана [Радлов, 1895. С. 186; Адрианов, 1916. С. 9–72; Руденко, 1930. С. 146–148] позволили создать классификационные схе- мы, сформировать первичную историкоархеологическую периодизацию памятников, в том числе показать историю формирования и развития конского снаряжения этого населения как части скифского мира. В дальнейшем свои характеристики получили отдельные аспекты хронологии и классификации некоторых элементов узды и сбруи скифо-сакского населения [Грязнов, 1947. С. 9–10; Киселев, 1947; Руденко С., Руденко Н., 1949. Рис. 28, табл. II–IV; Сорокин, 1966. С. 44. Рис. 5; Членова, 1967. С. 68; Черников, 1968. С. 63; Боковенко, 1986. С. 4–5; Арсланова, 1981. С. 54–57; Самашев, 2011. С. 148–156; Samašev, Ongar, 2013; Марсадолов, 1998. С. 14–21; Шульга,

∗ Исследование проведено в рамках грантового проекта 0541/ГФ КН МОН РК «Культурно-исторические процессы в Казахских степях: традиции и инновации» и по целевой программе Междисциплинарного совета общественно-гуманитарных институтов «Ғылыми Қазына» – «Культурогенез в Урало-Иртышском междуречье в контексте изучения проблем преемственности (II тыс. до н. э. – I тыс. н. э.)».

Бесетаев Б. Б. История изучения конского снаряжения кочевников Восточного Казахстана скифо-сакского времени // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 17–28.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

2008. С. 14–17]. В разработке комплекса методов раскопочного исследования погребений и изучения элементов конского снаряжения Восточного Казахстана и сопредельных регионов распространения скифского мира большую значимость имели труды М. А. Очир-Горяевой [2012], А. А. Тишкина [Тишкин, Горбунова, 2004], П. И. Шульги [2008; 2013], С. Б. Вальчака [2009], Е. В. Степановой [2006] и др. Основываясь на хронологических и методологических признаках, Н. А. Боковенко выделил три основных этапа изучения раннескифского конского снаряжения на территории Саяно-Алтая: первый этап (1920–1930 гг.) – создание первых подлинно научных трудов; второй этап (1930– 1960 гг.) – значительное увеличение источниковедческой базы и качественно новое понимание социально-экономических процессов развития культур; третий (с 1970-х гг. по настоящее время) характеризуется пересмотром ряда традиционных представлений о формировании культур ранних кочевников [1986. С. 5–9].

Еще на первых этапах изучения М. П. Грязнов, основываясь на полевых материалах А. В. Адрианова (раскопки в 1911 г. могильника Майемер (Майэмир) вблизи современного с. Солдатово Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области), создал реконструкцию узды и сбруи верхового коня раннескифского и пазырыкского времени, выделил характерные для данного региона черты конского снаряжения [1947. С. 10]. По погребальному обряду и сопроводительным вещам М. П. Грязнов разделял культуры эпохи ранних кочевников на территории Алтая на три хронологические группы: майэмирскую, пазырыкскую и шибинскую. После исследования им в Туве царского кургана Аржан I со 160 захоронениями взнузданных коней стало очевидно, что конское снаряжение является наиболее информативным и важным источником в изучении культуры ранних кочевников большой Центральной Азии [Грязнов, Маннай-оол, 1973. С. 208–209; Грязнов, 1980. Рис. 2].

С 1935 по 1971 г. на территории Восточного Казахстана проводились комплексные археологические исследования под руководством С. С. Черникова, сформулировавшего общую картину «скифского мира» на данной территории. Он разделил памятники скифского времени Восточного Казахстана на два хронологических этапа. Первый (VII– IV вв. до н. э.) характеризуется большими богатыми курганами (Шиликтинская долина, Майемер, Берель и др.), господством бронзовых орудий и оружия (кинжалы, ножи, наконечники стрел, элементы конского снаряжения характерных форм), а также великолепными образцами звериного стиля в искусстве. Четко фиксируются две этнографические группы – южная, связанная с сак-ским племенным союзом, и северная, куда было включено население, оставившее курганы пазырыкской группы. Элементы конского снаряжения имеют здесь характерные формы. Ко второму этапу (III–I вв. до н. э.) отнесены памятники кулажоргинского типа [1968. С. 63].

В 1959 г. особый интерес к истории ранних кочевников Восточного Казахстана проявил С. С. Сорокин. Им были изучены памятники Катон, Майемер, Солдатово, Со-лонечный, Курту II. Исследователь по комплексу данных, в том числе по материалам погребения человека в скорченном положении с сопогребенным конем из могильника Курту II, впервые удревнил хронологию раннекочевнических памятников до IX в. до н. э [1966. С. 45. Рис. 5]. Позже Л. С. Марса-долов, изучая псалии VIII–VII вв. до н. э. с Алтая, отнес находки конского снаряжения из могильника Курту II, вместе с находками конского снаряжения из царского кургана Аржан I, к аржано-черногоровской группе памятников [1998. С. 6–7].

Значительный вклад в изучение археологических памятников ранних кочевников Восточного Казахстана внесла Ф. Х. Арсланова. В ходе целенаправленных разведок в Верхнем Прииртышье она выявила и исследовала ряд объектов. Большое значение имели ее статьи, посвященные позднеанд-роновским погребениям, памятникам переходного времени от бронзы к эпохе железа (IX–VIII вв. до н. э.), раннесакским комплексам VII–VI вв. до н. э., обнаруженным в могильниках у сел Камышинка и Чистый Яр. Анализ аналогий вещам из могильников раннескифского времени позволил проследить однотипность форм удил, псалиев и иных бронзовых элементов конского убранства в синхронных памятниках Казахстана [1972. С. 254; 1981]. В целом, Ф. Х. Арслановой был восстановлен облик культуры саков того времени в Верхнем Прииртышье, определена степень близости этой культуры к майемерским (майэмирским) памятникам Алтая и тасмолинским курганам Центрального Казахстана. Она пришла к единому мнению с Н. Л. Членовой, разработавшей общую типологическую схему тагарского конского снаряжения VII–V вв. до н. э., которое, по ее мнению, происходило с территории современного Казахстана. Сама Н. Л. Членова по ходу своих рассуждений подняла вопрос о генезисе раннескифского конского снаряжения, обосновала его хронологию и преемственность от убранства коня эпохи поздней бронзы [1967. С. 81]. В связи с этим заслуживает внимания мнение С. И. Руденко, что скотоводческие племена, принеся с собой уже вполне сложившуюся культуру, пришли в Горный Алтай из юго-западных степей примерно в начале VII в. до н. э. [1960. С. 201].

Исследования в зоне будущего водохранилища Шульбинской ГЭС на Иртыше на границе Семипалатинской и ВосточноКазахстанской областей, имевшие основной целью спасение археологических памятников Верхнего Прииртышья, стали по существу продолжением предшествующих работ. После проведения в 1977 г разведочного исследования Шульбинской археологической экспедицией (далее – ШАЭ) Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова АН Казахской ССР в 1980–1983 гг. были осуществлены стационарные работы на памятниках, попадавших в зону затопления Шульбинской ГЭС (в 1977, 1980, 1982 гг. экспедицией руководила А. Г. Максимова, в 1981, 1983 гг. – С. М. Ахинжанов; в разные годы в составе ШАЭ работали археологи Ф. Х. Арсланова, А. С. Загородний, Н. А. Боковенко, Л. Н. Ермоленко, А. С. Ермолаева и иные). Итоги исследовательской деятельности вскоре нашли отражение в сборнике научных статей «Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС» (1987 г.). Раскопки А. С. Ермолаевой на Измайловском могильнике IX–VII вв. до н. э. дали показательные находки удил и псалиев. Так, вместе со стремевидными удилами были зафиксированы дву- и трехдырчатые бронзовые псалии; три отверстия на них были смещены к центру изделия, а двудырчатый псалий имитировал форму роговых изделий при утрате центрального отверстия [1987а.

С. 159. Рис. 3; 1987б. С. 135–141; 2012. С. 189. Рис. 59]. Таким образом, учитывая тенденцию смещения отверстий к центру псалия, утрату серединного прохода и появление двудырчатых псалиев, можно сказать, что эволюция бронзовых предметов конской узды шла в направлении функционального упрощения.

В 1988–1990 гг. Семипалатинской археологической экспедицией Кемеровского государственного университета (далее – Кем-ГУ), работавшей совместно с учеными из Института истории, археологии и этнографии (далее – ИИАЭ АН КазССР) Казахстана (г. Алма-Ата), проводились археологические исследования в Новошульбинском, Бороду-лихинском и Бескарагайском районах Восточного Казахстана 1. К числу наиболее интересных погребений относится одиночный курган Кондратьевка-21 (датирован концом VII – VI в. до н. э.). В нем были найдены элементы конского снаряжения, давшие новые сведения по устройству сбруи того времени. Так, комплекс бронзовых принадлежностей узды состоял из удил (со стремечковидными окончаниями с сильно изношенными внутренними кольцами), надетых внешними окончаниями на отростки У-образ-ных псалиев. Несомненный интерес представляют крупные фрагменты подпружных ремней с пряжками. Ряд авторов находят аналогии с этими вещами в памятниках Машенка-1 и Гилево-10 [Алехин, Шульга, 2003].

В период с 1992 по 1998 г. ВосточноКазахстанским государственным университетом совместно с трудовым краеведческим лагерем Усть-Каменогорска и Лениногорска под руководством А. А. Ткачева были произведены исследования погребальных памятников скифского времени в Верхнем Прииртышье 2. В ходе работ выделены четыре типа надмогильных конструкций, существовавших на протяжении всей скифской эпохи: 1) крупные «царские» курганы диаметром 20–50 м и высотой 1,5–3,5 м, окруженные рвом шириной до 3–7 м и глубиной до 0,3–0,5 м; 2) округлые или овальные насыпи диаметром 10–15 м и высотой 0,5–0,9 м; 3) плоские округлые или овальные курганы диаметром 6–10 м и высотой

0,1–0,3 м; 4) ограды без насыпей округлой или овальной формы. В двух раскопанных оградах (ограда 29 могильника Меновое-4 и ограда 22 могильника Герасимовка) были обнаружены наборы конской узды раннескифского времени [Ткачев, Ткачева, 1999. С. 141–142. Рис. 3; Шульга, 2008. С. 244. Рис. 52, 21 ]. Удила двусоставные, со стремечковидными окончаниями звеньев, без дополнительного отверстия. Псалии с Т-образными шпеньками, дуговидной формы, округлым в сечении стержнем; на концах расположены овальные отверстия. Обращает на себя внимание взаимовстречаемость обоих типов стремечковидных удил – с дополнительным отверстием и без него. Они употребляются с трехдырчатыми роговыми, бронзовыми псалиями разнообразных форм. Данные объекты можно датировать серединой VII в. до н. э.

Начиная с 1997 г. под руководством З. Са-машева совместно с исследователями из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), Казахского национального университета им. аль-Фараби (далее – КазНУ) и КемГУ были продолжены раскопки на территории Казахского Алтая близ с. Майемер. Вместе с этим производились рекогносцировочные работы на могильнике Берел, а с 1998 г. здесь осуществлялись стационарные исследования, что впоследствии дало бесценный материал в виде кургана 11, в котором имелась линза вечной мерзлоты [Са-машев и др., 1998. С. 174–202].

Среди многочисленных вещей из курганов 10 и 36 могильника Берел, дошедших до нас в относительно хорошем состоянии, выделяются великолепные образцы конского снаряжения из дерева и рога, выполненные в зверином стиле [Самашев, 2011. С. 9].

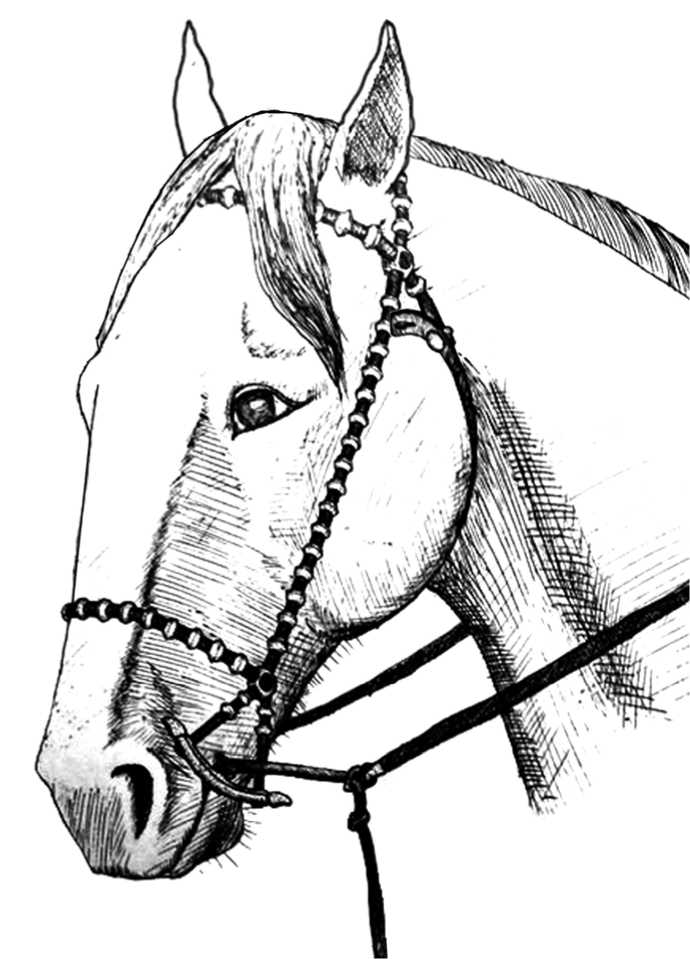

В самом крупном кургане 11 были погребены представители привилегированных слоев общества – мужчина и женщина. Они уложены в колоду, вырубленную из ствола лиственницы и установленную внутри сруба. За северной стенкой сруба располагались захоронения 13 лошадей в полном парадном убранстве. Они взнузданы и оседланы, головы некоторых из них облачены в маски, увенчанные деревянными рогами горного козла. Детали конского снаряжения, в частности узды нагрудного и подхвостного ремней, седла (бляхи, псалии, подвески, распределители ремней) изготовлены из дерева, украше- ны резными узорами, покрыты золотой фольгой и оловом [Самашев и др., 2007. С. 91].

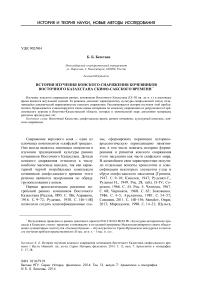

В 2004 г. на северной окраине с. Гераси-мовка Уланского района Восточно-Казахстанской области в ходе хозяйственностроительных работ было обнаружено погребение, в котором зафиксированы каменные плиты и кости лошади, лежавшие в анатомическом порядке. Курган был частично разграблен. В дальнейшем изучен сотрудниками Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея г. Усть-Каменогорск 3. В ходе доследования памятника кости человека не обнаружены. Лошадь была взнуздана 4 . В составе погребального инвентаря имелись двусоставные бронзовые удила со стремечковидными окончаниями на внешних концах (рис. 1, 1 ). Размеры звеньев – по 9,5 см. Псалии бронзовые, прямые, трехдырчатые, отверстия выполнены в одной плоскости, длина по 11,5 см, ширина в районе отверстий до 1,5 см. Один псалий (левый) обломан по срединному отверстию (рис. 1, 2–3 ). Среди деталей сбруи присутствовали бронзовые ворворки суголовных и, вероятно, подбородочных ремней усеченно-конусовидной и конусовидной форм (рис. 1, 4 – 6 ) диаметром 2,5 см и 1,5 см. Три обломка уздечных распределителей (рис. 1, 7 – 9 ) представляют собой несколько уплощенные с четырех сторон цилиндры небольших размеров (в основании около 1 × 1 см), что отличает их от сравнительно крупных нагрудных и холочных распределителей. В акте приема они отмечены как бляшки-пронизи 5. Имеются также подпружные пряжка и блок (рис. 1, 10–11 ). Пряжки имеют овальную форму с рельефно выполненными уплощенными дужками и узкими прорезями для ремня. Они отлиты из бронзы в двусторонней форме. Размеры по внешним контурам 8,5 × 9,5 см. Наружная сторона в нижней части имеет пуговицевидный выступ. Во многих классификациях и реконструкциях подпружные пряжки со шпеньком в большинстве случаев находятся в паре с блоком, через который пропускается

Рис. 1. Бронзовые предметы конского снаряжения из кургана у с. Герасимовка (по: Архив ВКОИКМ, 2005. Рис. 1 в прил.): 1 - удила со стремечковидными окончаниями; 2-3 - трехдырчатые псалии; 4-6 - ворворки для суголовных и подбородочных ремней; 7-9 - уздечные распределители ремней; 10-11 - подпружная пряжка и блок; 12 - подпружная бляха-застежка левый конец подпружного ремня, а подпружная пряжка со шпеньком выступает в качестве фиксатора требуемого натяжения подпруги. Кроме этого, выявлена бляшка округлой формы, выполненная в односторонней литейной форме с дальнейшим привариванием штифта для крепления ремня. Размеры – 6,5 × 7 см (рис. 1, 12). В акте приема данная деталь указана как нагрудная или налобная бляшка 6, что является ошибкой – в действительности это бляха-застежка подпружного ремня. Среди аналогий – типологически близкие предметы из памятников Камышинка [Арсланова, 1972. С. 254. Рис. 1], Гилево-10, Машенка-1 [Шульга, 2008. С. 207. Рис. 16; С. 226. Рис. 35] и др. Судя по типу удил и псалиев, памятник Ге-расимовка датируется VII–VI вв. до н. э.

В 2009 г. были возобновлены работы на могильнике Майемер-2 (Майэмир-2), в ходе которых исследованы два кургана раннескифского времени, находившиеся в одной цепочке, состоявшей из пяти погребальных объектов, вытянутых по линии С–Ю. В кургане 2 (его диаметр 16 м и высота 0,6 м) зафиксированы элементы конского снаряжения. В области головы и шеи коня найдены остатки бронзовых изделий, представлявших собой его убранство. Лошадь была взнуздана бронзовыми стремечковыми удилами с пешковидными отверстиями. Псалии дуговидные, уплощенные; тыльная сторона – плоская, с лицевой стороны – продольный желобок, с выступающим шпеньком. Окончания псалиев стилизованы в виде головы орлиного грифона. Вместо отверстий у краев псалиев расположены выступы в виде рамки полуовальной формы. Среди элементов снаряжения имелись бронзовая застежка подбородного ремня, уздечные распределители с четырьмя отверстиями, пронизки уздечного ремня, ворворки суголовного ремня. Все они располагались на голове и под головой животного. Под нижней челюстью зафиксирован чумбурный блок в форме стилизованного кольца, украшенного пламевидным и в виде хохолка с выступом орнаментом 7.

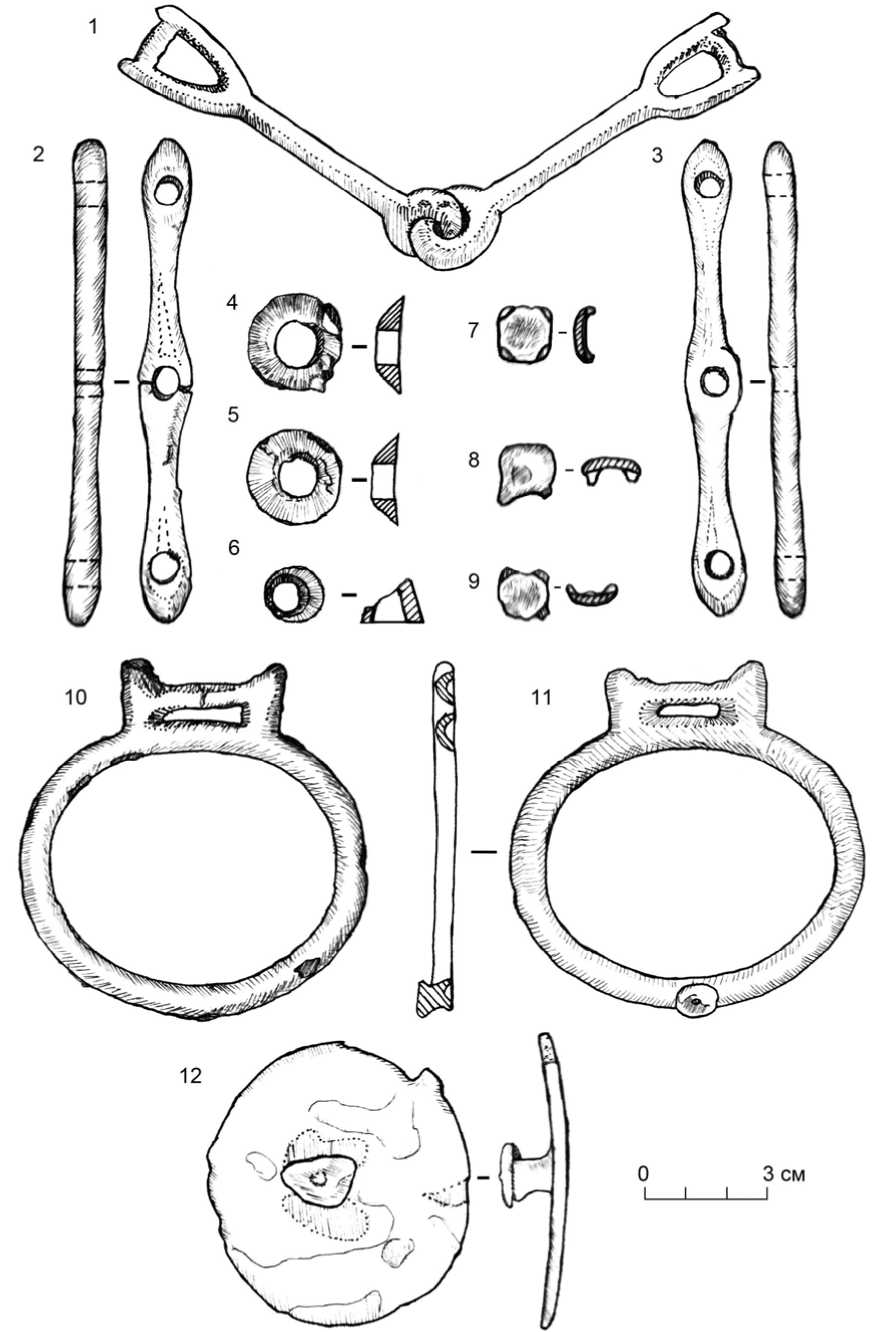

Особенность этого погребения состоит в том, что человек был уложен в колоду, заложенную сверху и по контуру погребения крупными каменными плитами. Современное расположение плит таково, что с большой долей вероятности можно предположить их изначально вертикальное положение, т. е. наличие погребальной конструкции в виде каменного ящика. Среди типологически близких аналогий – памятники Солонечный Белок, Машенка-1 и др. [Шульга, 2000. С. 149]. Лошадь в раннескифских погребениях всегда была ориентирована в ту же сторону, что и человек. Несмотря на то, что в анатомическом порядке в колоде кургана не сохранилось ни одной кости человека, по положению животного можно предположить, что он был также ориентирован головой на запад. Относительно хорошая сохранность конского снаряжения в «рабочем» положении на скелете лошади дала нам возможность осуществить реконструкцию уздечного набора из данного погребения (рис. 2).

Следует отметить ряд особенностей конского снаряжения региона. Во второй половине V – III в. до н. э. на территории Восточного Казахстана практически все соединения конского снаряжения осуществлялись посредством ременной связки, а многочисленные бляхи стали украшением и прикрывали узлы. Постепенно выходили из употребления и роговые подпружные пряжки. Однако некоторые детали раннего времени изредка встречаются в более поздних погребениях [Самашев, 2011. С. 75. Рис. 181–182]. Седла представляли собой подушки, набитые шерстью или травой, покрытые тканью красного цвета, нередко украшенной аппликациями различных зооморфных образов. По конструктивным особенностям аналогичны пазырыкским седлам классического типа. Крепились с помощью нагрудных и подхвостных ремней и одной подпруги, которая застегивалась роговой пряжкой с крючком или простым узлом [Там же. С. 89. Рис. 231].

Увенчание головных масок парадных коней вождя деревянными скульптурами в виде рогов горного козла маркировало очень сложное и глубокое смысловое явление, значение которого выходит далеко за рамки обычного декоративно-прикладного назначения подобных изделий. Образ горного козла, представленный в данном случае сакральным атрибутом – рогами, в контексте расшифровки семантики и анализа системы взаимосвязей элементов декора парадного убранства коня верховного вождя может быть увязан с идеей избранности. Немаловажную роль играют аспекты социальной стратификации.

Рис. 2. Реконструкция узды из кургана 2 могильника Майемер-2 (выполнена автором)

Следует отметить, что на Алтае узда во всех погребально-поминальных памятниках раннекочевнического времени с конскими захоронениями находилась преимущественно в северной части погребального сооружения, что, возможно, соотносится с обычным расположением конского снаряжения в юрте. Известно, что в юртах тюрко-монгольских народов левая сторона считалась мужской. Таким образом, прослеживается определенная преемственность средневекового и более раннего населения региона.

К настоящему времени исследовано немало археологических памятников, давших очень большой объем источников, включая и конское снаряжение, являющихся особо ценными для разработки многих аспектов изучения истории древних кочевников, их антропологии, хозяйственной деятельности, мировоззрения. Однако в сравнении с сопредельными регионами памятники раннескифского времени на территории Восточного Казахстана изучены еще недостаточно полно. На территории Восточного Казахстана наборы конского снаряжения в «рабочем» положении на скелетах лошадей редки и, как правило, детально не исследовались. Появление новых ключевых материалов и новые подходы в анализе конской амуниции позволят существенно продвинуться в этом направлении. В том числе детальное изучение и типологический анализ предметов конской упряжи помогут решению общих и частных проблем археологии скифского времени, дадут импульс новым полевым работам и аналитическим разработкам.

Список литературы История изучения конского снаряжения кочевников Восточного Казахстана скифо-сакского времени

- Адрианов А. В. К археологии Западного Алтая (Из поездки в Семипалатинскую область в 1911 г). С 1 таблицей и 39 рисунками. Пг., 1916. 94 с.

- Алехин Ю. П., Шульга П. И. Курган Кондратьевка XXI -новый памятник раннескифского времени на Рудном Алтае//Древности Алтая. 2003. № 10. С. 62-70.

- Арсланова Ф. Х. Новые материалы VII-VI вв. до н. э. из Восточного Казахстана//СА. 1972. № 1. С. 253-258.

- Арсланова Ф. Х. Случайная находка бронзовых вещей в Семипалатинском Прииртышье//КСИА. М.: Наука, 1981. № 167. С. 54-58.

- Боковенко Н. А. Начальный этап культуры ранних кочевников Саяно-Алтая (по материалам конского снаряжения): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л.: Изд-во ЛОИААНКазССР, 1986. 24 с.

- Вальчак С. Б. Конское снаряжение в первой трети I тыс. до н. э. на Юге Восточной Европы. М.: Таус, 2009. 292 с.

- Грязнов М. П. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае (Доклад на секторе бронзы и раннего железа ИИМК 5.VII.1945)//КСИИМК. М.; Л., 1947. № 18. С. 9-17.

- Грязнов М. П., Маннай-оол М. Х. Раскопки кургана Аржан в Туве//АО 1972 года. М.: Наука, 1973. С. 207-209.

- Грязнов М. П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л.: Наука, 1980. 60 с.

- Ермолаева А. С. Измайловский погребальный комплекс переходного периода от бронзы к раннему железу из Восточно-Казахстанского Прииртышья//Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1987а. С. 154-163.

- Ермолаева А. С. Памятники переходного периода от эпохи бронзы к раннему железу//Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. Алма-Ата: Наука, 1987б. С. 135-141.

- Ермолаева А. С. Памятники предгорной зоны Казахского Алтая (эпоха бронзы -раннее железо). Алматы, 2012. 238 с.

- Киселев С. В. Алтай в скифское время (Майэмирская культура)//ВДИ. 1947. № 2 (20). С. 157-172.

- Марсадолов Л. С. Основные тенденции в изменении форм удил, псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII-V вв. до н. э.//Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и Средневековье. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. С. 5-24.

- Очир-Горяева М. А. Древние всадники степей Евразии. М.: Таус, 2012. 472 с.

- Радлов В. В. Сибирские древности: Из путевых заметок по Сибири//Зап. Рус. археол. об-ва. Нов. сер. СПб., 1895. Т. 7. С. 186-189.

- Руденко С. И. К палеоантропологии Южного Алтая//Казаки. Л., 1930. С. 137-148.

- Руденко С. И., Руденко Н. М. Искусство скифов Алтая. М., 1949. 92 с.

- Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 360 с. 78 табл.

- Самашев З. С., Франкфорт А.-П., Ермолаева А. С., Жумабекова Г. С., Гий Э., Сунгатай С., Жетыбаев Ж. М., Омаров Г. К. Исследование культуры древних кочевников Казахстанского Алтая//Проблемы изучения и сохранения исторического наследия. Алматы, 1998. С. 174-202.

- Самашев З., Ермолаева А., Кущ Г. Древние сокровища Казахского Алтая. Алматы: Онер, 2007. 200 с.

- Самашев З. Берел. Алматы: Таймас, 2011. 236 с.

- Сорокин С. С. Доследование Большого Берельского кургана//СГЭ. Л., 1962. № 23. С. 70-72.

- Сорокин С. С. Памятники ранних кочевников в верховьях Бухтармы//Археологический сборник. М.; Л.: Сов. художник, 1966. № 8. С. 39-60.

- Степанова Е. В. Эволюция конского снаряжения и относительная хронология памятников пазырыкской культуры//Археологические вести. СПб., 2006. № 13. С. 102-148.

- Тишкин А. А., Горбунова Т. Г. Методика изучения снаряжения верхового коня эпохи раннего железа и Средневековья. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 126 с.

- Ткачев А. А., Ткачева Н. А. Итоги исследования археологических памятников Усть-Каменогорского микрорайона (1994-1998 гг.)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 1999. № 2. С. 136-145.

- Черников С. С. Некоторые закономерности исторического развития ранних кочевников (по археологическим материалам Западного Алтая)//Тез. докл. и сообщений советских ученых: Междунар. конф. по истории, археологии и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху. Душанбе, 1968. С. 62-64.

- Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука, 1967. 300 с.

- Шульга П. И. О содержании понятия «майэмирская культура» и этнокультурной ситуации в северо-западных предгорьях Алтая в раннескифское время//Пятые исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Материалы Всерос. науч. конф. Омск, 2000. С. 148-150.

- Шульга П. И. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. Барнаул: Азбука, 2008. Ч. 1: Раннескифское время. 276 с.

- Шульга П. И. Конское снаряжение ранних кочевников Минусинской котловины (по материалам Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. 149 с.

- Samašev Z., Ongar A. Die Nomaden der kasachischen Steppe in der Früheisenzeit//Neue Lebenswelten in der Eisenzeit: Nomaden -Herrscher der Steppe. Материалы выставки «Неизвестный Казахстан -археология в центре Евразии» вг. Бохум (Германия). Бохум, 2013. Т. 2. С. 555-584.