История Симбирского пехотного полка

Автор: Украинцев Юрий Дмитриевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Информация

Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются роль и боевые заслуги Симбирского пехотного полка в первые месяцы Отечественной войны 1812 года, который в составе 27-й пехотной дивизии 2 августа не позволил противнику расчленить армии Барклая де Толли и Багратиона. 4-5 августа, ведя арьергардные бои, полк обеспечил планомерное отступление всей армии, 26 августа сдержал наступление французских войск на Шевардинском редуте и выстоял под натиском французов на Семеновских флешах. В статье автор попытался дать свое видение событий тех лет и современных проблем, связанных с сохранением патриотических традиций России.

Отечественная война 1812 года, 27-я пехотная дивизия, симбирский пехотный полк, сражение под красным, смоленск, бородино, награды, потери личного состава

Короткий адрес: https://sciup.org/14113657

IDR: 14113657

Текст обзорной статьи История Симбирского пехотного полка

Как млечный путь усеян звездами, так и история Российской армии — ратными подвигами.

Вступление

История Российского государства знает много побед и поражений в крупных войнах и локальных конфликтах. В тяжелые времена именно люди, проявляя чудеса героизма и самоотверженности, единым фронтом вставали на защиту Отечества, а затем снова и снова восстанавливали разрушенную страну.

Родина — это единое государство, которое тесным образом связано с малой родиной, местом, где мы родились и живем. История малой Родины бережно хранит память о конкретном человеке и его роли, пусть на первый взгляд самой незначительной, в развитии своего государства.

Одному из сложнейших периодов жизни нашего государства, в котором проявил чудеса стойкости полк, носивший имя славного города Симбирска, посвящена предлагаемая статья .

Накануне Отечественной войны 1812 года

Начало XIX века характеризовалось активизацией милитаристской направленности Франции, основу которой составляли ее гегемонистские цели, в том числе и покорение России. События 1805 года показали несостоятельность российской армии противостоять амбициям Наполеона. Именно поэтому император Александр I вел активные политические переговоры, вплоть до заключения Тильзитского мирного договора 1807 года. При подписании этого договора Александр I и Наполеон достигли соглашения, которое, с одной стороны, развязывало России руки в борьбе с Османской империей, но подтвердило доминирование Наполеона в Западной и Центральной Европе. Более того, Россия согласилась на континентальную блокаду Великобритании.

К 1810 году между странами, подписавшими договор, накопилось огромное количество претензий. Было ясно, что Наполеона не устраивают планы России по расчленению Османской империи. В то же время Россию очень беспокоили планы французов в отношении Польши. Однако главная причина противоречий заключалась в том, что русское правительство фактически проигнорировало эмбарго на торговлю с Великобританией. Именно поэтому Наполеон пришел к выводу о неизбежности вооруженного конфликта с Россией.

Понимая особенности складывающейся обстановки, Александр I, начиная с 1810 года, принимает меры к усилению своего войска путем формирования новых воинских соединений, так, в 1811 году принимается решение о формировании 27-й пехотной дивизии, в состав которой входил и Симбирский пехотный полк. Ниже приведен указ императора о принятом решении [11].

Орфография и пунктуация документов и цитат, приведенных в статье, сохранены.

«Высочайший рескрипт № 4452 от 7 ноября 1811 г.

Господину Военному Министру Генералу от Инфантерии Барклаю де Толли

Повелеваю сформировать въ Москве новую пехотную дивизию, которой именоваться 27-ю. Имена полков назначаются: 1-му Одесской, 2-му Виленской, 3-му Тарнопольской, 4-му Симбирской, и егерским: первому 49-й и второму 50-й.

Я поручаю Вамъ приступить къ таким распо-ряжениямъ, коими предположение сiе приведено бы было къ немедленному исполнению...

Александр».

На основе этого рескрипта издается документ на имя члена Государственного Совета и сенатора, главнокомандующего г. Москвы генерал-фельдмаршала Гудовича Ивана Васильевича о формировании в Москве дивизии из конкретных гарнизонных полков. Ниже приводится сам документ [14]:

«Милостивый Государь Граф Иван Васильевич!

Его Императорское величество указать соизволили сформировать в Москве новую пехотную дивизию, для составления коей назначаются:

-

— 18 рот Московского гарнизонного полка;

-

— 8 рот Углицкого пехотного полка;

-

— 8 рот 35 Егерского полка;

-

— 8 рот Архангелогородского гарнизонного полка;

-

— 4 роты Казанского гарнизонного полка;

-

— 1 рота Вятского гарнизонного батальона;

-

— 1 рота Уральского гарнизонного батальона.

Всего 48 рот

Извещая о сем Вашего Сиятельства честь имею присовокупить:

1-е. Государю Императору угодно, чтобы предназначение сие оставалось в тайне до тех пор, пока все роты прибудут в Москву.

2-е. Произвести сие в исполнение по прилагаемой при сем особой записке.

3-е. К тому времени как роты будут приближаться к Москве, высочайше назначится Дивизионный и полковые начальники, кои и явятся к Вашему Сиятельству.

С истинным почитанием…».

В соответствии с решением императора командиром дивизии был назначен генерал-майор Д. П. Неверовский (рис. 1 на цветной вклейке). Вверяя новую дивизию командиру одного из лучших полков, Александр I выразил уверенность в том, что эта дивизия будет подготовлена в кратчайший срок и с честью выполнит поставленные задачи по защите границ Отечества. Командиром Симбирского пехотного полка был назначен полковник П . С. Лошкарев (рис. 2 на цветной вклейке) [4].

Таким образом, Симбирский пехотный полк был сформирован 6 (18) ноября 1811 года из рот Углицкого, Казанского и других полков и вошел в состав 27-й пехотной дивизии. По имеющимся данным, в состав этого полка входили и уроженцы Симбирской губернии. Полку были пожалованы цветные знамена образца 1803 года (рис. 3 на цветной вклейке), в том числе одно белое парадное и 5 темно-зеленых полевых знамен с красными углами; в центре — в оранжевом медальоне — орел с перунами, в углах — вензеля Александра I [4].

Мундиры пехотных полков шились из темно-зеленого грубого неворсованного сукна, имели двухбортный фрачный покрой и высокий стоячий воротник [10, 18].

По левому борту мундира были прорезаны шесть петель и рядом нашиты шесть медных пуговиц, по правому борту также нашивался ряд из шести пуговиц, на которые застегивался мундир. Цвет воротника, отворотов фалд был определен по роду оружия. В тяжелой пехоте, в состав которой входил Симбирский пехотный полк, они были красные. Цвет погон определялся номером полка. Наш полк был четвертым, поэтому цвет его погон был темно-зеленый. На погон наносился номер дивизии, в состав которой полк входил — 27. Рукавные клапаны у полков тяжелой пехоты были темно-зеленые. На шее носили черный галстук в виде суконной ленты с манишкой на холстяной подкладке, завязывающейся сзади специальными тесемками. Узкие белые суконные панталоны носились зимой с черными кожаными крагами, летние панталоны были из небеленого льняного полотна (рис. 4 на цветной вклейке).

Головным убором пехотинцев служили кивера, которые строились из черного сукна с обшивкой из черной кожи. Спереди на кивере размещалась гренада «об одном пламени». Кивера украшались белыми этишкетами, репейками, цвет которых зависел от номера роты, и медной чешуей на подбородочных ремнях.

На вооружении рядовых пехотных полков были кремниевые гладкоствольные пехотные ружья с трехгранными штыками и тесаки — полусабли, которые носили на беленой кожа- ной портупее через правое плечо. Чтобы портупея не спадала с плеча, поверх нее застегивали погон. На эфесе тесака крепился темляк.

Для хранения патронов, пуль, пороха, а также ружейных принадлежностей служил подсумок из черной твердой кожи с медной бляхой на крышке, который носили на беленом ремне через левое плечо. Личные вещи носили в кожаном ранце четырехугольной формы, к крышке ранца была прикреплена сделанная из белой жести манерка — фляжка.

Боевое крещение Симбирского пехотного полка 2 августа 1812 года

Следуя своим принципам ведения боевых действий, Наполеон желал вбить клин между Первой и Второй армиями русских (которые должны были соединиться под Смоленском) и поодиночке уничтожить их (схема сражений августа 1812 года представлена на рис. 5 на цветной вклейке) [6].

Вторгнувшаяся в Россию наполеоновская армия была неоднородна. Барклай де Толли писал: «Шестнадцать иноплеменных народов, томящихся под железным скипетром его (Наполеона) властолюбия, привел он на брань против России». Почти половина наполеоновской армии, а именно 270 тыс. человек, были не французы, а итальянцы, немцы, австрийцы, поляки и другие народы Европы. Свыше чем шестисоттысячная армия Наполеона, выступавшая против России, была армией, ведущей захватническую, грабительскую войну, несшей на своих штыках порабощение русскому народу и утрату национальной независимости России.

Против армии Наполеона Россия к началу войны могла выставить Первую западную армию под командованием генерала Барклая де Толли, расположенную на берегу реки Неман, она состояла из 120 тыс. человек; Вторую западную армию, возглавляемую Багратионом, стоявшую в южной Литве и насчитывающую 40 тыс. человек; Третью резервную армию, расположенную на Волыни, под командованием генерала Тормасова, включающую до

30 тыс. солдат, и, наконец, около 10 тыс. казаков в резерве, всего, следовательно, около 200 тыс. человек.

Основной целью Барклая де Толли было воспрепятствовать прорыву французов. Именно поэтому дивизия Неверовского, усиленная Харьковским драгунским, двумя казачьими полками и ротой батарейной артиллерии общей численностью около 7000 человек была сосредоточена в районе населенного пункта г. Красный, в 60-ти верстах от Смоленска, с задачей «…наблюдать Оршанскую, Смоленскую дороги и держаться в Красном сколь можно долее» (схема отступления 27-й пехотной дивизии представлена на рис. 6 на цветной вклейке) [6].

2 августа 1812 года казаки доложили Неверовскому, что французы «валом валят» на Ляды, расположенные в непосредственной близости к г. Красному. Впоследствии стало известно, что это были основные силы французов: три кавалерийских корпуса общей численностью около 15 000 человек и пехотный корпус численностью около 7000 человек под общим командованием Мюрата.

Неверовский, оставив в г. Красном батальон 49-го егерского полка и 2 орудия, с дивизией выступил за город, поставил орудия на левом фланге, под прикрытием харьковских драгун, а казаков сосредоточил на правом фланге. На случай отступления направил к Смоленску 50-й егерский полк с двумя орудиями с задачей занять оборону на переправе через небольшую реку.

Едва дивизия заняла боевой порядок, французы атаковали г. Красный. Тучи пуль полетели на обороняющихся егерей. Опасаясь окружения, егеря вынуждены были отступить. В ходе этого первого сражения французы захватили два наших орудия.

Несмотря на численное превосходство конницы Мюрата, харьковские драгуны ринулись в атаку, но были опрокинуты. Наша батарея осталась без прикрытия. Французы атаковали ее и захватили пять пушек. Одновременно с Харьковскими драгунами была рассеяна и легкая кавалерия — казаки, вступившие в неравную схватку с французской конницей. Таким образом, с самого начала решающего сражения пехота Неверовского осталась без конницы и артиллерии один на один с превосходящими силами противника.

Французская конница атаковала нашу дивизию, до того не участвующую ни в одном сражении, с фронта, конница наседала на фланги. Неверовский занял позицию на дороге, по бокам которой находился березняк, мешавший коннице совершить фланговый обход. Мюрат был вынужден атаковать русскую пехоту в лоб. Построив солдат в одну колонну, Неверовский обратился к ним со словами: «Ребята, помните, чему вас учили. Никакая кавалерия не победит вас, только в пальбе не торопитесь и стреляйте метко. Никто не смей начинать без моей команды!» [6]. Ощетинившись штыками, русские пехотинцы отбили все атаки французской конницы. Дивизия не допустила прорыва корпуса Мюрата и организованно отошла к Смоленску.

Неприятель, опрокинув драгун и казаков, изрубив артиллеристов, мчался с двух сторон. Защищаясь от вражеской кавалерии, полковник Лошкарев построил Симбирский пехотный полк в виде каре. Неподвижное, как окаменевшая скала, войско, не внимая смятению гонимых и азарта преследующих, стояло стеною безмолвно: люди ждали команды своего командира. Подпустив неприятеля на расстояние ружейного выстрела, полковой командир дал команду: «Тревога». Под барабанный бой над степью прогремел прицельный батальонный залп, поразивший вырвавшихся вперед всадников: всадники и их кони устлали своими трупами землю. Часть удальцов во главе со своим полковником по инерции домчалась до нашего каре и пали на штыки русских. Атакующие, понеся колоссальные потери, отступили. Неверовский дал отбой пальбе и приветствовал своих бойцов с боевым крещением: «Видите, ребята, как легко исполняющей свою обязанность пехоте побеждать кавалерию; благодарю и поздравляю вас» [1, 6].

Отразив первую — самую тяжелую атаку, Неверовский принимает решение организованно отступить в г. Смоленск. Мюрат же, предчувствуя легкую победу, предложил Неверовскому сдаться.

Понимая, что придется минимум 60 верст отступать под непрекращающимися атаками превосходящих сил противника, Неверовский использовал весь свой опыт и знания, особенности местности для сохранения боеспособности вверенных ему войск. В соответствии с этим вся дивизия была построена в ба- тальонные каре, маршрут движения был выбран не в ровном поле, а по дороге, по бокам которой росли вековые липы. Именно липы и были тем естественным препятствием, которое ограничивало действие вражеской кавалерии. Это героическое отступление дивизии Неверовского отразил на холсте художник Гесс (рис. 7 на цветной вклейке).

Отступление, но не бегство, продолжалось весь световой день. На 5-й версте отступления был самый большой натиск, неприятель находился так близко, что мог переговариваться с нашими солдатами, но стойкость солдат, придорожные деревья и рвы препятствовали французам вклиниться в русские колонны. Стойкость пехоты подавляла стремительность нападений. Мюрат непрерывно вводил в сражение свежие силы, но все усилия были тщетны. В одном месте, где не было деревьев, обнесенная плетнем деревня едва не расстроила ряды отступающих. Неприятель примкнул к тылу отступающих, врезался в него, уничтожая отставших. С огромным трудом преодолев это препятствие, ослабевшие части Неверовского подошли к небольшой речке, за мостом которой сосредоточился высланный ранее 50-й егерский полк с двумя пушками. Полковой командир дал приказ открыть беглый неприцельный огонь из имеющихся орудий, а подчиненным приказал громко кричать, разговаривать, имитируя большое сосредоточение русских войск за рекой. Наступившие сумерки скрыли реальное положение дел, и неприятель, вообразив, что за мостом сосредоточены главные силы русских, прекратил свои атаки. Таким образом, благодаря военному опыту российских офицеров, храбрости и мужеству нижних чинов, дивизия выстояла перед превосходящими силами противника.

По оценке генерала французской армии Сегюра, «Неверовский отступал, как лев; самая блистательная храбрость наших солдат истощается; ударяя в густую колонну, они рубят ее, но не могут сломить. Красненское дело являет достопамятный пример превосходства хорошо выученной, искусно предводимой пехоты над конницей». Сам Мюрат, который 40 раз атаковал Неверовского, заявил окружающим: «Никогда не видел большего мужества со стороны неприятеля» [7].

О потерях Симбирского пехотного полка под г. Красным свидетельствует выписка из ведомости, представленной князю Багратиону [17] (см. табл. 1):

Таблица 1

Потери Симбирского пехотного полка под г. Красным

|

По штату перед сражением |

Убито |

Пропало без вести |

Ранено |

В строю после сражения |

|

|

Штаб-офицеры |

5 |

- |

- |

- |

5 |

|

Обер-офицеры |

32 |

- |

- |

2 |

29 |

|

Унтер-офицеры |

61 |

1 |

6 |

- |

54 |

|

Рядовые |

964 |

77 |

221 |

- |

666 |

|

ИТОГО |

1057 |

78 |

227 |

2 |

754 |

Получив доклад Мюрата о захвате 7 орудий русских, Наполеон высказал свое неудовольствие, заявив, что «…ожидал уничтожения всей дивизии русских, а не захвата 7-и орудий…» [7].

Князь Багратион, командующий 2-й армией, доносил императору: «…Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какою дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя…» [9].

Таким образом, благодаря стойкости и выдержке личного состава 27-й пехотной дивизии, в состав которой входил и Симбирский пехотный полк, вопреки грандиозному замыслу Наполеона, две русские армии соединились под Смоленском. Теперь уже Барклаю де Толли принадлежал выбор — дать решающее сражение или отступать вглубь России.

Смоленское сражение 4—5 августа 1812 года

Вечером 4 августа к Смоленску из-под Рудни подтянулись основные силы Барклая де Толли (120 тыс. чел.). Они расположились севернее города. Ослабленный корпус Раевского заменили корпусом Дохтурова, дивизиями Неверовского и Коновницына (всего 20 тыс. чел.). Они должны были прикрывать отход 1-й и 2-й армий на московскую дорогу. Весь день 5 августа русский арьергард геройски сдерживал жестокий натиск главных сил французской армии (140 тыс. чел.) [1, 6].

В этом бою наша дивизия сражалась против поляков — корпуса Понятовского. Поляки предпринимали яростные атаки на стены крепости, иногда даже небольшими толпами врывались в ворота. Но ни один из них не возвращался: пуля или штык обороняющихся «…полагали предел ослепленному усердию поляков в деле Наполеона…» [1]. Лишь ночью 5 августа 1812 года, когда основные силы 1-й и 2-й армий отошли на достаточное расстояние — оторвались от наседающего противника, дивизия получила приказ оставить обороняемый город. Ожесточение солдат было так велико, что их силой приходилось уводить в тыл — они не хотели исполнять приказ об отступлении.

О потерях полка свидетельствует выписка из ведомости, представленной князю Багратиону [17] (табл. 2).

Таблица 2

Потери полка в Смоленском сражении

|

По штату перед сражением |

Убито |

Пропало без вести |

Ранено |

В строю после сражения |

|

|

Штаб-офицеры |

5 |

- |

- |

1 |

4 |

|

Обер-офицеры |

29 |

1 |

- |

6 |

22 |

|

Унтер-офицеры |

54 |

1 |

1 |

9 |

43 |

|

Рядовые |

704 |

72 |

42 |

248 |

456 |

|

ИТОГО |

792 |

74 |

43 |

264 |

525 |

Таким образом, в результате только первых двух сражений две главные задачи, которые ставил перед собой Наполеон, не были выполнены:

-

— он не смог помешать дальнейшей концентрации российских войск, соединению армий Барклая де Толли и Багратиона — решению этой задачи воспрепятствовала 27-я дивизия Неверовского;

-

— ему не удалось отрезать главные силы русских — 1-ю и 2-ю армии — от южных и центральных губерний, заставив их отступать на северо-восток или даже на север.

Сражение за Шевардинский редут24 августа 1812 года

Накануне Бородинского сражения дивизия Неверовского, получившая боевой опыт в предыдущих сражениях, проявила чудеса стойкости. Наполеон перед началом атаки

Шевардинского редута имел 135 тысяч солдат и артиллерию в 587 пушек. У русских было 103 тысяч регулярных войск и 640 орудий, 7 тысяч казаков и около 10 тысяч ратников ополчения. В состав российских войск, обороняющих Шевардинский редут под общим командованием князя Горчакова, входила и 27-я пехотная дивизия.

Шевардинский редут был атакован 24 августа 1812 года. В течение дня он несколько раз переходил из рук в руки. В ходе последней атаки Мюрат отбросил часть русской кавалерии, а генерал Компан после артиллерийской подготовки с пятью пехотными полками пошел на штурм редута. В ходе штурма наш полк понес большие потери, даже командир полка полковник Лошкарев был «ужасно ранен пулею в обе щеки». После упорного штыкового боя редут был взят французами.

Получив донесение, что редут захвачен французами, князь Багратион направил на помощь Неверовскому 2-ю гренадерскую дивизию. В результате активных действий французы были выбиты, и с наступлением ночи сражение, казалось, закончилось. Однако русским не удалось даже передохнуть — французы начали новое наступление. Темнота сначала не позволяла оценить количество наступающего противника. Тогда Неверовский приказал стрелять по стогам сена, находящимся в линии неприятельских войск. Горящие стога осветили густую колонну наступающих, желающих третий раз овладеть редутом. Князь Горчаков послал адъютанта за 2-й кирасирской дивизией и приказал Неверовскому остановить французов. Неверовский приказал своим солдатам ссыпать порох с оружейных полок и, приблизившись к неприятелю в совершенной тишине, внезапно ударил в его фланг в штыки. Французы дрогнули и, опрокинутые, побежали. Подоспевшие кирасиры довершили поражение неприятеля и захватили пять орудий. В полночь по приказу главнокомандующего князя М. И. Кутузова русские войска оставили редут и отступили на левый фланг своих войск.

О потерях полка свидетельствует выписка из ведомости, представленной князю Багратиону [17] (см. табл. 3).

Представленные данные ярко свидетельствуют о стойкости и самоотверженности симбирян, которые, потеряв в течение одного дня боя 340 человек, остановили превосходящего по силам противника.

Таблица 3

Потери полка в боях за Шевардинский редут

|

Убито |

Ранено |

Пропало без вести |

|

|

Штаб-офицеры |

- |

1 |

- |

|

Обер-офицеры |

- |

3 |

1 |

|

Унтер-офицеры |

6 |

8 |

9 |

|

Рядовые |

59 |

149 |

104 |

|

ИТОГО |

65 |

161 |

114 |

Бородинское сражение 26 августа 1812 года

После сражения на Шевардинском редуте Наполеон в течение всего 25 сентября не начинал битвы. Он приказал дать солдатам основательно отдохнуть, выдать усиленные рационы; составлял и детализировал планы на следующий день, уточнял индивидуальные приказы маршалам и генералам. И он сам, и простые солдаты постоянно поглядывали в сторону видневшегося вдали русского расположения: не ушел ли Кутузов. Но все было неподвижно: русские войска оставались на месте. Они также готовились к решающему сражению.

Рекогносцировка, проведенная 24 и уточненная 25 сентября, позволила Наполеону атаковать позиции русских двумя ударами: главный — в направлении на Бородино и вспомогательный — на правом фланге — на Семеново.

Кутузов решил основные силы сосредоточить на своем правом фланге, а на левом фланге — войска Раевского, отстоявшие 24 августа Шевардинский редут. Как мы уже упоминали, в состав этих сил входил и наш Симбирский пехотный полк, который занимал Семеновские флеши.

На рассвете, когда солнце только начинало всходить над линией горизонта, Наполеон весело воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» И это настроение сохранялось у него все утро. Казалось, русских постепенно и неуклонно начинают выбивать с занимаемых позиций. Но и в эти часы первого мощного натиска французов в ставку начали поступать тревожные известия. Уже утром Наполеону доложили, что один из лучших генералов — Прозолон ворвался со своим полком в деревню Бородино, выбил оттуда русских, понеся огромные потери, в ходе сражения сам погиб. Затем адъютант маршала Даву принес известие о том, что лучшая дивизия корпуса Даву — дивизия генерала Компана попала под страшный огонь, сам генерал ранен, его офицеры ранены или перебиты. Одно из ядер убило лошадь под маршалом Даву, а сам маршал контужен и без сознания.

Не успел император выслушать и отдать новые приказания, как ему доложили, что маршал Ней ворвался с тремя дивизиями в Семеновские флеши, удерживает их, но русские не перестают яростно атаковать. Новый адъютант принес Наполеону известие, что дивизия Неверовского выбила Нея. Спустя некоторое время Ней восстановил положение, но князь Багратион продолжал на этом участке отчаяннейшую борьбу. Одна из важнейших флешей, взятая французами, подверглась яростной штыковой атаке, и французы были выбиты с огромными потерями. Мюрат в конце концов отбил эту флешь с еще большими потерями.

Наконец, французские маршалы, с трудом сдерживая натиск русских войск, отправили адъютантов к Наполеону за подкреплением. Наполеон направил им на помощь только одну свежую дивизию, больше дать он не мог. Благодаря подкреплению в три часа пополудни французы в третий раз овладели флешами, но русские не сдавались. На помощь симбирянам был направлен лейб-гвардии конный полк. Совместными отважными действиями пехоты и конницы французы очередной раз были выбиты с флешей.

В течение шести часов флеши многократно переходили из рук в руки. На этом участке гремело с обеих сторон более 700 орудий. И русские, и французы вступали здесь неоднократно в рукопашный бой, и сцепившаяся масса обстреливалась картечью с обеих сторон без разбора, так как обстановку вовремя не удавалось уточнить. В ходе этого ужасного сражения был смертельно ранен князь Багратион. Генерал Неверовский, контуженный ядром, не покинул поля боя, воодушевляя подчиненных своим мужеством.

День склонялся к вечеру, когда Наполеон получил важные вести: князь Багратион тяжело ранен, оба Тучкова убиты, корпус Раевского, в том числе и Симбирский пехотный полк, почти истреблен, русские, отчаянно обороняясь, отходят, наконец, от Семеновского редута.

Когда Кутузову ночью представили первые подсчеты, и он понял, что половина русской армии истреблена в этот день — 26 августа, он решил спасти другую половину армии и сдать Москву без нового сражения. В свою очередь, император французской армии, оценив положение своих войск, заявил подчиненным: «Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи лье от Парижа» [7]. Бросив эту историческую фразу, Наполеон отвел войска на прежние позиции.

Бородинская битва завершилась. Русские потеряли в ходе боев 44 тысяч человек, французы — свыше 58 тысяч.

Бородинскую битву порой называют «битвой генералов», так как в ходе ее с обеих сторон погибло 16 генералов. Таких потерь в генеральском составе Европа не знала уже 100 лет, что свидетельствует о крайнем ожесточении сражении. «Из всех моих сражений, — вспоминал Бонапарт, — самое ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми» [7].

Итоги Бородинского сражения

Прошло уже 200 лет после сражения, а историки разных стран и рангов пытаются понять: кому же досталась победа в Бородинском сражении?

На взгляд автора, исход сражения воочию продемонстрировал полководческий талант и Наполеона, и М. И. Кутузова, которые на основе умения анализировать сложившуюся после сражения обстановку поняли, что продолжение сражения губительно как для российской, так и для французской армии. Более того, для Наполеона главной целью был захват Москвы, вследствие чего, как он считал, российский император Александр I вынужден будет подписать капитуляцию, как это было в других порабощенных европейских государствах. В этом и заключался главный просчет Наполеона. М. И. Кутузов, видя стойкость своих подчиненных и веря в силу духа русского народа, принял единственно верное решение — сдать Москву, но при этом сохранить костяк боеспособной армии. Именно благодаря этому решению ранее никем не победимая армия, без боя войдя в Москву, также без боя оставила ее. И не просто оставила, а отступала по старой, ею же разграб- ленной Смоленской дороге, а затем бежала, бросая раненных и больных. Сам же прославленный Наполеон бросил войска, спасая собственную жизнь. Именно полководческий талант воспитанника Генералиссимуса А. В. Суворова — Михаила Илларионовича Кутузова, его вера а духовную силу русского человека, защищающего свою Родину, позволили разгромить непобедимую французскую армию при своих минимальных потерях.

За личное мужество, проявленное в Бородинском сражении, офицеры Симбирского пехотного полка: командир полка полковник Лошкарев, командиры батальонов подполковник Рындин и майор Карпов награждены орденом Святого Георгия 4-й степени; знаками отличия военного ордена награждены 10 нижних чинов.

5 февраля 1813 года Александр I подписал приказ, где говорилось: «Воины! В ознаменование… незабвенных подвигов ваших, повелели мы выбыть и освятить серебряную медаль (рис. 8 на цветной вклейке), которая с начертанием на ней прошедшею столь достопамятного 1812 года долженствует на голубой ленте украшать непреодолимый щит Отечества — грудь вашу».

В приказе по армии об учреждении медали в память Отечественной войны 1812 года М. И. Кутузов писал: «Воины! Вы по справедливости можете гордиться сим знаком. Враги, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к Отечеству и, следовательно, ничем не победимая» [1, 15, 18].

Представленная медаль получила наименование «Око Господне». Тем самым Александр I как бы говорил, что исход Бородинского сражения был определен не государем Российской империи, а всевышним. «Всевидящему оку» как нельзя лучше соответствовала четырехстрочная надпись на обороте медали: «НЕ НАМЪ, / НЕ НАМЪ, / А ИМЕНИ / ТВОЕМУ». Она представляет собой усеченную цитату из 9-го стиха 113 псалма Давида (полностью эти слова звучат так: «Не нам, господи, не нам, а имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». — Ю. У.). Замена портрета императора надписью была примечательным фактом, так как во все предшествующие времена на российских боевых медалях традиционно размещались порт- рет либо вензель императора. Следует обратить особое внимание, что этой медалью награждались все принимавшие непосредственное участие в Бородинском сражении независимо от сословия, чина и звания.

Преследуя цель увековечения в памяти народной массового героизма воинов Российской армии, указом императора Александра I были введены и коллективные награды.

Одной из таких наград явился знак «За отличие» (рис. 9 на цветной вклейке), который носился постоянно на головном уборе. Таким знаком награждались полки, особо отличившиеся в боевых действиях 1812—1814 годов. Хотя эти знаки имели только надпись «За отличие», но в приказах о пожаловании указывалось, за что именно дана награда. За неоднократные отличия в течение всей войны знаки на кивера или каски (в зависимости от присвоенного роду войск головного убора) получили гренадерские Екатеринославский и графа Аракчеева полки (30 ноября 1813 года); гренадерские Астраханский, Киевский, Сибирский и пехотный Рязанский (2 апреля 1814 года); Одесский, Севский, Симбирский пехотные, 49-й егерский полки и батарейные роты № 10 и 13 (3 мая 1814 года).

Второй коллективной своеобразной наградой был «гренадерский бой». В числе видов барабанного боя — сигналов, условно заменяющих определенные команды или приказания (тревога, сбор, встреча знамени и т. д.), маршевого боя, помогающего в пехотном строю держать нормальный темп движения и ногу, в русской армии был особого рода бой, так называемый «поход», под который войска проходили во время парадов, смотров, других торжественных церемоний. Эти «походы» были разными у гвардии, гренадеров, армейских частей. И в качестве награды некоторым армейским полкам, отличившимся на поле боя, было пожаловано право идти торжественным маршем не под армейский, а под более почетный «гренадерский бой» — «поход».

Впервые «гренадерский бой» за боевые заслуги был пожалован 16 июня 1799 года Тамбовскому мушкетерскому (позднее — пехотному) полку за подвиги в Швейцарии под командованием А. В. Суворова. В эпоху Отечественной войны 1812 года «гренадерский бой» был пожалован 15 пехотным полкам. Приказом от 13 апреля 1813 года сразу

13 полков были отмечены этой наградой, в том числе вся 3-я пехотная дивизия (1-я бригада — Ревельский и Муромский полки, 2-я бригада — Копорский и Черниговский, 3-я бригада — 20-й и 21-й егерские полки), Калужский пехотный полк 5-й пехотной дивизии, Софийский пехотный полк 7-й пехотной дивизии, Селенгинский пехотный полк 23-й пехотной дивизии, Одесский, Тарнопольский, Виленский и Симбирский пехотные полки 27-й пехотной дивизии.

Таким образом, Родина высоко оценила заслуги Симбирского пехотного полка в военной кампании 1812—1814 годов. Наш полк получил сразу две коллективные награды: «За отличие» и «гренадерский бой».

Следует особо подчеркнуть верность, любовь и мужество русской женщины — жены российского офицера генерала Тучкова Александра Алексеевича. После длительных скрупулезных поисков тела мужа, погибшего на Бородинском поле, она продала поместье и построила на священном поле часовенку, куда стали приходить жены погибших воинов независимо от рангов и сословий. С годами на этом месте был сооружен женский СпасоБородинский монастырь, который действует и в настоящее время. Первой его игуменьей была жена А. А. Тучкова Маргарита Михайловна.

Через 100 лет после сражения было принято решение об увековечении памяти воинов, сложивших головы за честь Отечества. По инициативе граждан на Бородинском поле на средства благодарных потомков были воздвигнуты грандиозные памятники не конкретным людям, а полкам, личный состав которых честно выполнил свой ратный долг перед Отечеством. Один из монументов — это памятник 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверовского (рис. 10 на цветной вклейке), поставленный в 1912 году, его архитектор неизвестен. На рисунке 11 на цветной вклейке представлен его общий вид и фрагменты, с наименованиями полков и боевыми потерями Симбирского пехотного полка.

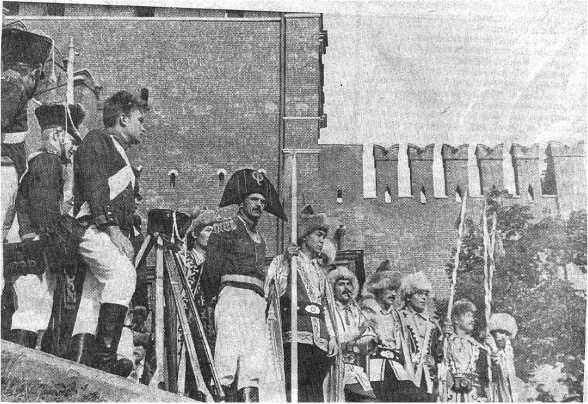

Прошло 200 лет после величайшего сражения, но память об этой священной войне жива. Не один десяток лет по всей России функционируют военно-исторические клубы, личный состав которых не только изучает боевое наследие тех лет, но и реконструирует данное сражение (фото 1—3).

Фото 1. Группы реконструкции Симбирского пехотного полка и «северных амуров» у Кремлевской стены перед прохождением торжественным маршем по Красной площади

(в центре — руководитель ВИК, член президиума Ассоциации военно-исторических клубов России, полковник Ю. Д. Украинцев, 1992 г.)

Фото 2. Группа реконструкции Симбирского пехотного полка у памятника Д. П. Неверовского (1992 г.)

Фото 3. Реконструкция атаки тяжелой пехоты (мушкетеров) (2011 г.)

Заключение

Сегодня Бородинское поле вызывает противоречивые чувства.

С одной стороны, это гордость за свой народ, защитивший не только себя, но и мир, сначала от французских войск, затем от гитлеровской Германии. И глубоко символично, когда рядом с главным монументом воинам 1812 года стоит на пьедестале легендарный танк Т-34. Это поле как минимум дважды обильно полито кровью россиян: сначала в 1812, а затем в 1941 году. Сначала деды, а затем их потомки показали всему миру доблесть и славу Российских Вооруженных Сил.

С другой стороны, здесь каждого истинного гражданина страны охватывает горечь за наше поколение. Задаешься вопросом: почему внуки героев 1812 года смогли не только сохранить священное поле, но и увековечить память участников Бородинского сражения в грандиозных мемориальных памятниках? Почему потомки героев 1941 года на поле установи только танк? Может быть и нам — потомкам защитников Родины в 1941—1945 гг. — необходимо подумать о дополнении мемориального поля воздвижением памятников дивизиям той эпохи?

-

1. Александров, А. П. История 24-го пехотного Симбирского полка. 1811—1861 гг. Ч. 1 / А. П. Александров. Кременчуг : Тип. Диков-ского, 1911. 359 с.

-

2. Бородино. Документы, письма, воспоминания. М. : Сов. Россия, 1962. Документ № 98, с. 109—110; документ № 165, с. 214.

-

3. Волков, С. В. Русский офицерский корпус / С. В. Волков. М. : Воениздат, 1993. 368 с.

-

4. Глинка, В. М. Военная галерея Зимнего дворца / В. М. Глинка, А. В. Помарнацкий. Л., 1981. С. 143.

-

5. Керсновский, А. А. История русской армии / А. А. Керсновский. Т. 1. М. : Голос, 1993. 340 с.

-

6. Михайловский-Данилевский, А. И. Описание Отечественной войны в 1812 г. : в 4 т. / А. И. Михайловский-Данилевский . СПб., 1839.

-

7. Сегюр, Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона I / Ф. Сегюр. М., 1916. С. 119—155.

-

8. Украинцев, Ю. Д. Послужить верой и правдой до последней капли крови / Ю. Д. Украинцев // Журн. «Мономах». Ульяновск : Печатный двор, 2004. № 1 (36). С. 10—12.

-

9. Украинцев, Ю. Д. Славные воины Симбирска / Ю. Д. Украинцев // Журн. «Мономах». Ульяновск : Печатный двор, 2004. № 1 (36). С. 13—14.

-

10. Функен, Ф. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Наполеоновские войны 1805— 1815 / Ф. Функен, Л. Функен ; пер. с фр. А. А. Китайцевой. М. : ООО «Изд-во АСТ» : ООО «Изд-во Астрель», 2002. 151 с.

-

11. РГВИА. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 515. Л. 220, 1015.

-

12. РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Д. 17. Л. 33, 52, 147.

-

13. РГВИА. Ф. 103. Оп. 5/189 б. Д. 1. Л. 1.

-

14. РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/152. Д. 617. Л. 597—598.

-

15. РГВИА. Ф. 114. Оп. 10/291. Д. 17. Л. 33, 52, 141, 147, 152—155.

-

16. РГВИА. Ф. 12. Оп. 5/64. Д. 515. Л. 230.

-

17. РВИА. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 103. Л. 5—17.

-

18. Царева, Т. Б. Униформа. Оружие. Награды Российской империи. От Михаила Романова до Николая II : Иллюстрированная энцикл. / Т. Б. Царева. М. : Эксмо, 2008. 272 с.

-

19. Звегинцев, В. В. Знамена и штандарты русской армии / В. В. Звегинцев. Т. 2. Париж, 1969.

-

20. Русская армия 1812 г. Вып. 1 / худож. О. К. Пар-хаев. М. : Изобр. искусство, 1987.

Список литературы История Симбирского пехотного полка

- Александров, А. П. История 24-го пехотного Симбирского полка. 1811-1861 гг. Ч. 1/А. П. Александров. Кременчуг: Тип. Диковского, 1911. 359 с.

- Бородино. Документы, письма, воспоминания. М.: Сов. Россия, 1962. Документ № 98, с. 109-110; документ № 165, с. 214.

- Волков, С. В. Русский офицерский корпус/С. В. Волков. М.: Воениздат, 1993. 368 с.

- Глинка, В. М. Военная галерея Зимнего дворца/В. М. Глинка, А. В. Помарнацкий. Л., 1981. С. 143.

- Керсновский, А. А. История русской армии/А. А. Керсновский. Т. 1. М.: Голос, 1993. 340 с.

- Михайловский-Данилевский, А. И Описание Отечественной войны в 1812 г.: в 4 т./А. И. Михайловский-Данилевский. СПб., 1839.

- Сегюр, Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона I/Ф. Сегюр. М., 1916. С. 119-155.

- Украинцев, Ю. Д. Послужить верой и правдой до последней капли крови/Ю. Д. Украинцев//Журн. «Мономах». Ульяновск: Печатный двор, 2004. № 1 (36). С. 10-12.

- Украинцев, Ю. Д. Славные воины Симбирска/Ю. Д. Украинцев//Журн. «Мономах». Ульяновск: Печатный двор, 2004. № 1 (36). С. 13-14.

- Функен, Ф. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Наполеоновские войны 1805-1815/Ф. Функен, Л. Функен; пер. с фр. А. А. Китайцевой. М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 2002. 151 с.

- РГВИА. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 515. Л. 220, 1015.

- РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Д. 17. Л. 33, 52, 147.

- РГВИА. Ф. 103. Оп. 5/189 б. Д. 1. Л. 1.

- РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/152. Д. 617. Л. 597-598.

- РГВИА. Ф. 114. Оп. 10/291. Д. 17. Л. 33, 52, 141, 147, 152-155.

- РГВИА. Ф. 12. Оп. 5/64. Д. 515. Л. 230.

- РВИА. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 103. Л. 5-17.

- Царева, Т. Б. Униформа. Оружие. Награды Российской империи. От Михаила Романова до Николая II: Иллюстрированная энцикл./Т. Б. Царева. М.: Эксмо, 2008. 272 с.

- Звегинцев, В. В. Знамена и штандарты русской армии/В. В. Звегинцев. Т. 2. Париж, 1969.

- Русская армия 1812 г. Вып. 1/худож. О. К. Пархаев. М.: Изобр. искусство, 1987.