История стратиграфического расчленения девонских отложений на Cреднем Тимане

Автор: Шумилов И.Х., Тельнова О.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (307), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится история стратиграфического расчленения девонского осадочного чехла на Среднем Тимане за последние 150 лет. В хронологическом порядке описываются основные вехи становления стратиграфической схемы района. Ретроспективный обзор направлен прежде всего на анализ эволюции взглядов стратиграфического расчленения девонских отложений, что, в свою очередь, является основой для выявления наиболее проблемных и актуальных аспектов геологии Среднего Тимана.

Средний тиман, девон, история стратиграфии

Короткий адрес: https://sciup.org/149129437

IDR: 149129437 | УДК: 551.7.031 | DOI: 10.19110/geov.2020.7.5

Текст обзорной статьи История стратиграфического расчленения девонских отложений на Cреднем Тимане

Читая геологические отчеты производственных организаций, научные публикации, посвященные геологии Среднего Тимана, прошлого и позапрошлого веков, бывает очень трудно разобраться, о каких именно отложениях осадочного чехла повествуется в той или иной работе. Дело в том, что в процессе стратиграфического исследования и расчленения девонских отложений района выделялись новые стратоны, изменялись названия существующих, пересматривались их объемы, неоднократно переносились границы, иногда весьма существенно. Некоторые границы до сих пор остаются дискуссионными, например, граница между средним и верхним девоном [5]. Это связано, с одной стороны, с постепенной детализацией расчленения разрезов по мере накопления новых сведений на местном уровне с внесением соответствующих правок в региональную стратиграфическую схему (табл. 1), с другой стороны, с новыми успехами в области стратиграфии в мировом масштабе, при которых происходили определенные изменения и в Международной стратиграфической шкале [15, 16, 18].

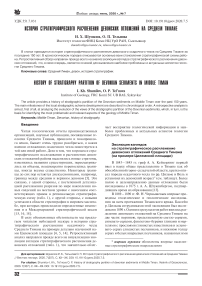

В силу обозначенных обстоятельств мы предлагаем читателю небольшой экскурс в историю стратиграфического расчленения осадочного чехла Среднего Тимана на примере детально изученной нами Цилемской площади [4, 5, 14]. Ретроспективный анализ направлен прежде всего на визуализацию эволюции взглядов стратиграфического расчленения девонских отложений (табл. 1), что значительно облег- чает восприятие геологической информации и наиболее проблемных и актуальных аспектов геологии Среднего Тимана.

Эволюция взглядов на стратиграфическое расчленение девонских отложений Среднего Тимана (на примере Цилемской площади)

В 1843—1845 гг. граф А. А. Кейзерлинг первый ввел в науку общее представление о Тимане как об обособленной горно-складчатой области, кратко описал породы осадочного чехла по рр. Цильме и Воль и установил их девонский возраст * (см. таблицу). Более полно и целенаправленно данные отложения были исследованы в 1875 г. А. А. Штукенбергом, подтвердившим время их образования [13].

В 1889—1890 гг. Ф. Н. Чернышевым впервые проведены геодезические и геологические исследования на всем протяжении Тиманского кряжа. Бассейн р. Цильмы сотрудниками этой экспедиции был исследован в 1890 г. Одним из результатов работ явилось разделение девонских отложений на Среднем Тимане на две части: верхнюю, представленную светло-серыми, синевато-серыми, фиолетово-бурыми глинами и мергелями с прослоями глинистых известняков и зеленовато-серых слюдистых песчаников, и нижнюю толщу серых и белых кварцевых песчаников, названных ими

Важнейшие этапы стратиграфического расчленения девонской толщи на Среднем Тимане Important stages of stratigraphy partition of the Devonian sediments on Middle Timan

|

40 40 5 O CT ° U v |

CD Of Ct £ |

) |

U в и и > |

1 u S В J J э н в d ф |

§ fl CD CD ’SB |

|||||||||||||||||||||||||

|

u в i j э a i q z ^ ИИЯ0198ИЖ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

о oo Д oc O4X O' |

oo oo 04 д' |

fl 5 S у S J О |

3 -s I 3 L |

i г |

ct Ct £ О ^ o c cd OD CD VO 02 |

S S |

s' |

^ 13 £.5 |

яР |

0: G c G |

k> |

05 E fl «.a 5 8 |

ct ct ct |

о К |

Ct t 2 X X X J CD -> X5 N £ |

D; ^ G X c c CD C |

ct N |

|||||||||||||

|

Я c К C 0- |

f s' s я о §4 tZI ^.s 9 & |

= 8 CO N |

S о О Xi у о ct Ct ф.Х S DO о |

a 0 c. ct a |

> § Ju |

S fl ; S С о |

3 |

2 . 2 S OJ) ct 3 DO D |

CD ЕЕ ct |

8 s p |

Q Pt |

CD X &^ |

||||||||||||||||||

|

U, Я V |

9Sbis oXd^ |

и |

J В I U S В J J и я о и в d ф |

йо |

||||||||||||||||||||||||||

|

о g m ст g m 8 5;^^ y~o — V ст ^ ст * -to - 04 fl ОТ 2 -с Д н |

Я X co Й |

CD |

Ф Ct О |

CD c lx 5 |

о |

-S' H |

° 1 |

|||||||||||||||||||||||

|

98bis oXd# |

U В I u и и я о |

в л J ч в d ф |

u в i j 9 a i q z ИИЯ01Э8ИЖ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

1 |

ОС fl П c 5 |

g s U VD |

si CD 2 fl fl OJ 8 8 |

H CD U ф О О Q2 VO |

CD >» S 7^ CQ (D CD CQ > |

° я flZ |

Eq fl c § VI |

- "fl 5 Q |

ФСЛ CD |

CD К о о CD CD К |

|

OJ в fl H S e H |

CD CD ct Ф |

|||||||||||||||||

|

aSBis oXd^ |

и |

И В I U S В J J и я э н в d ф |

UBipAiqz ИИЯЭ199ИЖ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

К 04 5 04 |

uozuoh IHOEHdOJ |

Ct |

XD |

CD |

||||||||||||||||||||||||||

|

ts CZI |

U и |

В I U S в и я э н в |

d ф |

u в i j э a i q z ИИЯЭ1Э9ИЖ |

||||||||||||||||||||||||||

|

6^53 м 04 ct 04 ГГ |

UOZUOH IHOEUdOJ |

X >[ s и и я с |

I ^ и Ч If 14 и |

XifSUTUISOyi ИИЯЭНИИЭОЯ |

Xq su i цш q иияэнидиХ |

|||||||||||||||||||||||||

|

98BIS □XdK |

U В 1 U S и и я э н |

в d ф |

u и и |

В I 1 9 Л I Ц z Я 9 1 9 9 И Ж |

||||||||||||||||||||||||||

|

m О >• О £ 04 О 04 н ОО ^ ОО щ 1 1 * 04 ^ 04 Фоо оо о ОО Л ОО у О |

CL ct О M CL cz |

< |

.1 э вин |

d d n x d 9 a |

j 9 м o q ККНЖИН |

|||||||||||||||||||||||||

|

|7f|7f >4- ^- = |

Ct s s U |

U В I U 0 к в я э н |

а э q о а э |

P |

||||||||||||||||||||||||||

Примечания: объёмы стратонов даны вне масштаба; в таблицу внесены только стратиграфические подразделения, впервые выделенные исследователями. Notes: stratons volume are given outside the scale; table includes only stratigraphic subdivisions first identified by researchers.

жерновыми. Кроме того, Ф. Н. Чернышев указал переходный характер отложений Среднего Тимана между морскими на Южном Тимане и преимущественно континентальными отложениями Северного Тимана.

В 1932—1936 гг. А. А. Малаховым [3] проведена первая геологическая съемка на Среднем Тимане. В результате работ составлена схематическая геологическая карта масштаба 1 : 500 000 и предложена первая схема стратиграфического расчленения осадочных пород территории. Девонские отложения были подразделены на три горизонта: умбинский живет-ского яруса среднего девона, косминский и мыль-ский франского яруса верхнего девона. Согласно его описанию, умбинский горизонт представлен толщей кварцевых песчаников светло-желтого и белого цвета (жерновые) и вулканогенной толщей; отложения косминского горизонта сложены переслаивающимися пестроцветными глинами, алевролитами и песчаниками с многочисленными обугленными растительными остатками и ихтиофауной; мыльский горизонт описан как толща переслаивания серо-зеленоцветных глин, песчаников и известняков. Из-за отсутствия резкой литологической разницы границу между косминским и мыльским горизонтами А. А. Малахов проводил по массовому появлению в разрезе брахио-подовой фауны.

В 1939—1941, 1944 гг. Э. А. Кальберг * производила геологическую съемку масштаба 1 : 200 000 (лист Q-39-XXXII+XXXIII). При расчленении девона ею была принята схема А. А. Малахова, но в верхней части косминского горизонта выделена валсовская свита, сопоставленная с псковско-чудовскими слоями Русской платформы. В работах последующих исследователей валсовская свита не упоминается, и лишь в схеме Цаплина и Сорокина [10] (см. ниже) такое же название дано совершенно другим отложениям!

-

Н. Н. Тихонович [7] пересек Средний Тиман, а затем на основе проведенных работ и материалов предыдущих исследователей предложил стратиграфическое расчленение всех отложений, слагающих Тиманский кряж. Толщу жерновых (кварцевых) песчаников, лежащую в основании девонского разреза на Северном и Среднем Тимане, он посчитал верхнеживетской, к этой же толще он отнес туфогенные отложения с покровами и дайками базальтов. Франский ярус верхнего девона разделен им на горизонты: а, b, с . В горизонте D 31 а он объединил верхнюю часть косминского горизонта и основание мыльского горизонта до первых прослоев с обильными остатками Rhynchonella cuboides Sow . Этот горизонт сопоставлен с верхами нефтеносной толщи Ухты. Вышележащие цветные песчаники были отнесены им к горизонту D 31 b и синхронизировались с доманиковыми и ветлосянскими слоями Южного Тимана. В горизонт D 31 с включены мергели и глины с обильной фауной сирачойского типа и залегающие выше песчано-глинистые отложения.

В 1945 г. С. В. Тихомиров начал исследования в бассейне р. Печорская Пижма, где по заданию Северной экспедиции СОПСа АН СССР он изучал девонские отложения Среднего Тимана с целью со- поставления их с девоном Главного девонского поля и Ухтинского района. В результате девонские отложения были расчленены на слои, выделены дробные местные стратиграфические подразделения, составлена первая палеогеографическая карта Среднего Тимана масштаба 1 : 300 000 для пижемского времени [6]. К живетскому ярусу среднего девона отнесены пижемские слои светлых кварцевых песчаников, к франскому ярусу верхнего девона — яранские, туф-фоидные, пестроцветные, средненские, денисовские, синещельские, нижневерховские, верхневерховские, березовские, каменоручейские слои.

В дальнейшем все специализированные стратиграфические исследования были посвящены в основном изучению девонских отложений Южного Тимана, поскольку там были широко развернуты поиски месторождений нефти и газа. На Среднем Тимане подобные работы в небольших объемах проводились лишь для отложений с фаунистическими остатками, т. е. выше современного уровня подошвы саргаевско-го горизонта.

В 1962 г. З. И. Цзю [12] провел сопоставление разрезов девона Тимана и Притиманья и предложил схему корреляции их с разрезами Центрального девонского поля. Подошвой верхнего девона на Среднем Тимане З. И. Цзю считал кровлю яранских слоев.

Позже З. И. Цзю и Л. С. Коссовым [11] средний отдел девонской системы (живетский ярус) на Среднем Тимане был разделен на афонинский (нижняя часть пижемских слоев по С. В. Тихомирову) и старооскольский горизонты (верхняя часть пижемских слоев по С. В. Тихомирову).

Верхний отдел представлен франским ярусом. К пашийскому горизонту на Среднем Тимане были отнесены низы косминской свиты схемы А. А. Малахова, или туффоидный слой схемы С. В. Тихомирова. Горизонт представлен песчано-алевритовой и туф-фито-диабазовой толщами. Приведены списки раковин брахиопод, филлопод, остатков рыб. Кыновский горизонт на Среднем Тимане ими выделен в объеме верхней части косминской свиты схемы А. А. Малахова, соответствующей пестроцветному слою схемы С. В. Тихомирова. Он сложен серо-зелеными и коричневыми глинами, заключающими раковины брахио-под и остракод и остатки растений.

Саргаевский горизонт на Среднем Тимане был выделен З. И. Цзю в 1962 г. [12] в объеме нижней части мыльского горизонта схемы А. А. Малахова, соответствующей средненским, денисовским и сине-щельским слоям С. В. Тихомирова. Представлен алевролитами, серо-зелеными глинами и известняками с раковинами брахиопод. Саргаевский горизонт как самостоятельное стратиграфическое подразделение определялся В. П. Пономаревым, проводившим в этот же период производственные работы.

Семилукский горизонт [11] на Среднем Тимане соответствует нижневерховским слоям схемы С. В. Тихомирова. Он сложен в нижней части известняками с прослоями черного битуминозного сланца доманикового типа, в средней и верхней частях — зелено-серыми глинами и серыми мергелями, переходящими в комковатые известняки [11].

Почти в то же время (1975—1977 гг.) в связи с открытием в южной части Среднего Тимана месторож- дений бокситов Ухтинской геолого-разведочной экспедицией проводились детальные поисковые работы, в результате которых среднедевонские отложения в северо-западной части Среднего Тимана были подразделены на заостровскую и пижемскую свиты, нижнефранские отложения пашийского и кынов-ского горизонтов — на иранскую, лиственничную, ци-лемскую и устьчиркинскую свиты [8, 9]. При этом лиственничная свита была впервые выделена в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения как верхняя часть яранских слоев схемы С. В. Тихомирова. Поскольку конец лиственничного этапа осадконакопления был отмечен мощным проявлением основной фазы вулканизма, осадки, ему соответствующие, в силу их важного реперного значения выделены вне порядка (масштаба) в самостоятельную валсовскую свиту.

Позже, в 1988 г., А. Е. Цаплиным и В. С. Сорокиным [10] в составе среднего девона были выделены эйфельский и живетский ярусы. Франский ярус подразделяется на яранскую, лиственничную, вал-совскую, цилемскую, устьчиркинскую, устьярегскую, крайпольскую и березовскую свиты.

А. О. Иванов и А. В. Кузьмин [2, 17] добавили к характеристике стратиграфических подразделений результаты изучения ихтиофауны и конодонтов из типовых разрезов нижнего и среднего франа Среднего Тимана (бассейн р. Печорской Пижмы).

В заключение данного исторического экскурса вслед за А. Е. Цаплиным и В. С. Сорокиным [10] отметим, что из-за разного подхода к стратификации девонских отложений палеогеографические построения, выполненные разными группами исследователей, не могут быть сопоставлены при любой степени их детальности, т. к. практически во всех построениях присутствуют разномасштабные по своему объему стратиграфические интервалы.

Выводы

Начиная с конца XIX в. на территории Цилемской площади проведено немало тематических, геологопоисковых и геолого-разведочных работ, в результате которых уточнялась стратиграфическая схема района. Единого мнения относительно возраста отдельных свит и положения границы между средним и верхним девоном до сих пор нет.

Этим обусловлена актуальность новой серии геологических работ (прежде всего биостратиграфиче-ских исследований, проведенных ИГ Коми НЦ УрО РАН) [4, 5, 13, 14], продолжение которых в настоящее время поддержано конкурсной программой РФФИ (грант 20-05-00445А), а также новый интерес к этой территории такого крупного геологического учреждения, как ВСЕГЕИ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 20-05-00445А.

Список литературы История стратиграфического расчленения девонских отложений на Cреднем Тимане

- Зональная стратиграфия фанерозоя России / Науч. ред. Т. Н. Корень. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 256 с.

- Иванов А. О., Кузьмин А. В. Комплексы ихтиофауны и конодонтов из мелководных франских отложений Среднего Тимана // Геология девона северо-востока европейской части СССР: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (2-4 апреля 1991 г.). Сыктывкар, 1991. С. 24-25.

- Малахов А. А. Геология Среднего Тимана и Западного Притиманья. Л.; Архангельск; М.: Гостоптехиздат, 1940. 114 с.

- Тельнова О. П., Шумилов И. Х. Саргаевский горизонт верхнего девона в бассейне р. Цильма, Средний Тиман // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2017. Т. 25. № 2. С. 49-71.

- Тельнова О. П., Шумилов И. Х. Палинологическая и литологическая характеристики девонских терригенных отложений в бассейне р. Цильма (Средний Тиман) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2019. Т. 27. № 1. С. 31-56.