Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: символический и культурный коды

Автор: Конурбаев Марклен Эрикович, Конурбаев Салават Маркленович

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Культура и цивилизация

Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Финальная статья серии «Историко-герменевтический очерк философии Фальсафа» посвящена сим- волическому и культурному аспектам труда Абу Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси «Насихат аль Мулюк». Персидский философ XI в. Абу Хамид альГазали вошел в историю науки как один из са- мых ярких представителей мусульманской апологетики средневековья. Изучение его работ позволя- ет обратиться к разным аспектам жизни мусульманского Востока средневековья. Один из самых известных его трудов, «Насихат аль Мулюк», который входит в состав фундаментального теоло- гического изыскания аль-Газали «Эликсир счастья», принадлежит к жанру средневековой арабо-му- сульманской письменности - так называемым, «княжьим зерцалам», который представляет собой упрощенное переложение основополагающих философских взглядов мыслителя о государстве и поли- тике - на язык, понятный простому человеку и помогающий через серию аллегорий и повествова- тельных историй постигнуть на практике сущность управления страной. Проведенный в статье анализ символического и культурного кода «Насихат аль Мулюк» вскрывает уникальный подход вы- дающегося персидского философа к определению сложных морально-этических понятий, лежащих в основе искусства управления государством. В качестве основы анализа берется методологический подход французского философа и литературного критика Ролана Барта. В первой и второй части очерка приводится история возникновения и развития философии Фальсафа, а также изложение ос- нов герменевтического учения Ролана Барта, которое легло в основу инструменталистики анализа.

Герменевтика, философия фальсафа, газали, ролан барт, семантика, ислам, семиотика, восточная культура, ихйя

Короткий адрес: https://sciup.org/140210348

IDR: 140210348 | УДК: 008(091) | DOI: 10.12737/17487

Текст научной статьи Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: символический и культурный коды

Краткое введение

Опираясь на систему герменевтического анализа Ролана Барта, мы выявили круг базовых и опорных понятий аргументации аль-Газали, на которых он выстраивает Наставление и дает свое определение системы власти.

Анализируемые семантические концепты аль-Газали многосложны и определяются через призму нескольких понятий. Смысл «Насихат аль Мулюк» раскрывается через анализ системы кодов: семного, проайретического, герменевтического, символического и культурного. Труд аль-Газали состоит из двух элементов – «наставление» (насихат), «правители» (мулюк). В книге представлено три смысловых ряда – то, что объясняет наставления, то, что объясняет правителей, а также то, что объясняет связь между ними.

Неизменными, корневыми в его системе являются семы «правления» и то, что связано с этикой.

Через различные примеры и сопоставления альГазали определяет первое и второе как необходимую логическую связь, где сема «справедливость» является необходимой составляющей семы «правления». Поскольку ни первое, ни второе не существует в готовом виде в языке как готовый «рецепт» реализации, то понять их можно только ассоциативно, что и делает аль-Газали, выстраивая систему зависимости между царем (как главным носителем понятия / семы «правление») и его деяниями (как носителями понятия/семы «справедливость»).

Проведенный в статье анализ символического и культурного кода выявляет закономерности и нюансы восприятия смыслов труда альГазали с учетом особенностей, присущих арабоперсидскому менталитету средневековья, без которых понимание книги стало бы неизбежно осовременено и, следовательно, искажено.

Анализ символических смыслов

Бартовский символический анализ наилучшим образом применим к любому тексту, относящемуся к любому функциональному стилю, содержащему в себе некий подразумеваемый, но явно не выраженный смысл, который является концептообразующим для данного текста. Явная «невыраженность» того или иного концепта наилучшим образом, по мнению Ролана Барта, выражается с помощью риторической фигуры антитезы. Именно на различном архитектоническом уровне и происходит образование смысла, в сущности, сводимого к одному-единственному понятию (добру, злу, справедливости, счастью), которое в случае прямого выражения, то есть в виде явно сформулированного определения, будет недостаточным, поскольку каждое определение ущербно и недостаточно. А символическое представление эту недостаточность в явном виде восполняет через живые антитезы, создающие в восприятии читателя смысловые контрасты.

Для демонстрации сущности символического анализа в своем исследовании Барт приводит достаточно ясный пример-демонстрацию: «Я был погружен в глубокую задумчивость»,– в анонсированной здесь задумчивости нет ничего зыбкого; со всей определенностью она будет выражена при помощи одной из наиболее известных риторических фигур – антитезы с ее последовательно появляющимися членами – садом и залом, смертью и жизнью, холодом и теплом, внешним и внутрен- ним. Лексия [sic!]2, таким образом, анонсирует некую большую символическую форму, объемлющую все пространство субституций и вариаций, которые поведут нас от сада к кастрату, от зала – к молодой женщине, возлюбленной повествователя, не говоря уже о загадочном старце, роскошной мадам де Лан-ти или лунном Адонисе на картине Виена. Итак, в пределах символического поля выделяется некая обширная область – область Антитезы…» [27, с. 30].

В художественных и публицистических произведениях авторы могут вводить некий подразумеваемый смысл, но сознательно или подсознательно вуалировать его, либо исходя из этических соображений приемлемости или неприемлемости для читателя прямолинейной формы изложения – как, например, понятие «кастрат» в анализируемом Бартом произведении Бальзака «Сарразин», либо, как это часто происходит в религиозных произведениях, символическая рамка необходима для выражения центрального и чрезвычайно сложного для восприятия понятия. Как, например, понятие Царствия Небесного, смерти и воскрешения в библейских притчах, которое, кстати говоря, фарисеи и книжники Древней Иудеи так и не смогли постигнуть.

В этой связи считаем необходимым разграничивать понятие «символа», с одной стороны, и «символического смысла» – с другой. Первый означает практически десемантизированный элемент, в котором лексическая мотивация все еще остается, но в очень небольшой пропорции (как, например, «древо Веры» для обозначения основ правления у аль-Газали). Это не означает, что связь с исходным смыслом используемого в качестве символа слова и передаваемого им значения, утеряна полностью. Но тенденция к такой потере смысла имеется. Символический смысл представляет cобой некий концепт, не называемый напрямую (как понятие «кастрат» у Ролана Барта), но подразумеваемый и довольно явно воспринимаемый на пересечении нескольких слов или фраз в тексте.

Хорошим примером этого противопоставления являются два довольно хорошо известных контекста в Библии: изречение Иисуса о том, что он разрушит и построит храм за три дня (где храм означает веру). Слово «храм» в этом смысле является символом. «Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» [1, Марк 14:58] и далее «Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: Э! Разрушающий храм, и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста» [1, Иоанн 2:19], и еще: «Иисус сказал им в ответ: Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус».

С другой стороны, описание старика через набор метафор в изречениях Соломона. При этом само слово «старик» или «старость» не используется ни разу, но лишь подразумевается. Это и есть «символический смысл»: «Пока не померкли солнце и свет, луна и звёзды, и не нашли новые тучи вслед за дождём. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся силы мужчины; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и человек будет вставать по крику петуха и замолкнут дочери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветёт миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо человек отходит в свой вечный дом, и плакальщицы готовы окружить его по улице» [1, Экклезиаст 12].

Стоит также отметить, что символический смысл может сосуществовать и с символом как таковым. Это мы видим и в изречении Иисуса о трех днях, где храм, хоть он и символизирует веру (как это было сказано ранее), но сам процесс разрушения храма, воссоздания нового символизирует смерть, воскрешение и Царствие Небесное, что формирует уже некий символический смысл.

Жанр «княжьих зерцал» предполагает довольно высокий уровень ясности изложения, балансируя между прямыми указаниями к действию и развернутыми литературными намеками, которые правитель способен легко домыслить самостоятельно. Это и обеспечивает хорошую почву для создания символических смыслов, чем и не преминул воспользоваться аль-Газали. «Наставление» изобилует живыми историями, притчами и премудростями, и иной раз непонятно, где реальность, а где вымысел; где реализуется символический смысл, а где нет. Выше мы уже писали в составе герменевтического анализа, что в тексте можно обнаружить горизонтальные смыслы, и указывали на то, что наиболее благоприятной почвой для таких пересечений могут быть рассказы, истории и притчи. При более близком ознакомлении с этим материалом мы обнаружили, что были не слишком далеки от истины, хотя никаких сложных символических загадок в изучаемом произведении нам обнаружить не удалось. Возможно, это связано с тем, что данный повествовательный корпус в составе книги используется, прежде всего, для иллюстрации общетеоретических установлений, которые автор дает в начале. И читателю уже не приходится искать никакого сокрытого смысла, но лишь находить смысл постулируемый. Это, разумеется, не означает, что более мелкие символические смыслы будут отсутствовать вовсе и мы сможем найти в историях и притчах аль-Газали только крупные смысловые концепты, заложенные в начале.

Jo ^ JV^ i$r$ ^; ^ № J ^ ^: ^ ! Jti dJi ^j^b ^У ^ ti/^ iT^ ^ У -Уу ^j ik j*1 : JtidJ^- jjUy dl ^ <^>j ^jj! jS^ l$J I» ^1 ^ d& tij ibtil dUl J\ ^Jdl »1^ tilIj» j^U! Jly! J ^1?! 'ij olj ^ ^^1 Jl5j ^I J La J>*i JW j^jl LSJ Ja JUj dli уб uljj^ jll ■Ф ^j?' i>b ^jj ^y ^ ^. ^ ^ ^V ^ ^ ^ J 4-i yl L* ^*i LSu^ljJj LX! Uj^J l^j^- ^ J^< <^ Uij) **-JL J5 Jlji jJl> ijlkL jsj j U^ ^pbkjll JI pj LjJ ^#j I» L^i!jj Iylj t jpJl 1Л? J4I4 L^Le jl LIp U L^XJj (jl jXll L^u ^p-Ij

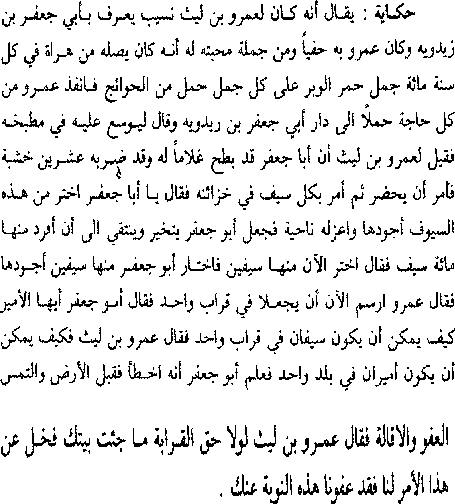

Рассказывают, что во время правления шаха Ану-ширвана Справедливого один человек купил у другого землю и нашел там клад. Он пошел к продавцу и сказал ему об этом. Продавец ответил: «Я продал тебе землю вместе с тем, что в ее недрах, и то, что ты нашел – твое. Я поздравляю тебя». И сказал покупатель: «Мне не нужно чужого имущества». С этим спором они дошли вплоть до Справедливого Правителя. Ануширван обрадовался этому и спросил их: «Есть ли у вас дети?» Один из них ответил: «У меня есть сын». А другой сказал: «У меня есть дочь». Тогда сказал Хосров Анушир-ван: «Я хочу, чтобы между вами были связь и родство, чтобы сын одного женился на дочери другого, чтобы вы тратили эти богатства на действительные их нужды, и чтобы сокровища принадлежали вам и вашим детям». Они сделали так, как он приказал, и остались довольны тем, что он предписал им. А если бы двое жили во время несправедливого правителя, то каждый из них бы говорил: «Клад мой!» Но они, зная, что их правитель справедлив, искали истину и предпочитали правдивость.

Аль-Газали приводит рассказ о том, как два человека пытались поделить между собой клад, обнаруженный одним из них в земельном наделе, купленном у другого. Другой человек категорически отказывался принять клад, поскольку считал, что проданный участок был продан вместе с тем, что в нем содержалось. А первый пытался насильно вернуть клад бывшему владельцу надела, считая, что он ему не принадлежит. Шах, к которому они обратились за справедливостью, постановил, что наилучшим решением было бы найти условие, при котором данный клад стал бы принадлежать им обоим, и, обнаружив, что у одного из них есть дочь, а у другого – сын, предложил им женить молодых и передать клад в их руки.

Эта история похожа на аллегорическое наставление, которое, однако, не содержит в себе явных формально выраженных элементов иносказания. Скажем, классическая библейская притча очень похожа по стилю на эту историю (притча о сеятеле, притча о блудном сыне), но в своем контексте она явно представлена как иносказание, как притча, и уже по этому факту воспринимается как моральный урок, требующий от читателя поиска содержащегося в иносказании глубокого смысла. Однако два этих повествования роднит то, что в обоих случаях предполагается, что читатель извлечет для себя пользу и обнаружит в них некую высшую мудрость.

По этому основанию мы бы назвали такой жанр «моральным уроком», «наставлением», которое помогает человеку сориентироваться в том, как необходимо распоряжаться имеющимся у него имуществом.

Еще один пример, соотносимый с приведенным, в том смысле, что он содержит скрытую мудрость, представленную в наилучшей логической форме и украшенную привлекательными декоративными описаниями, но не опирается при этом на метафору или символический концепт – это описание «жизненной ситуации», когда к правителю пришел бедуин и просил у него подаяния. Форма прошения поражает своей логической красотой, что подчеркивается и в самом рассказе, когда, услышав просьбу, представленную ему в такой форме, правитель разрыдался:

*^ ■^Р |*i^ -^"^ Ji}*^ ^ ji /^ j^j (У ^^ I SjISsj—

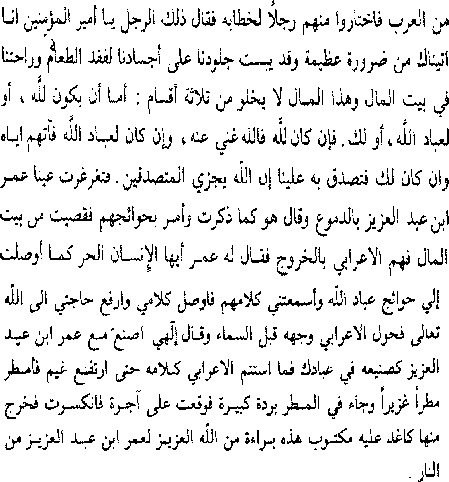

Во время правления Умара ибн Абдель-Азиза случился страшный голод. К нему пришли послы от арабских племен. Они выбрали одного человека для разговора с правителем. И сказал тот человек: «О повелитель правоверных! Мы пришли к тебе из-за большой нужды, кожа на наших телах иссохла из-за голода. Наше облегчение в казне. И эти деньги либо принадлежат Аллаху, либо рабам Аллаха, либо тебе. И если они принадлежат Аллаху, то Он не нуждается в них. Если принадлежат рабам Аллаха, то дай их им. А если они твои – то подай ими милостыню нам. Ведь Аллах награждает подающих милостыню». Умар зарыдал и произнес: «Эти деньги для милостыни, как ты говоришь». И приказал помочь им из казны.

Когда этот бедуин направился к выходу, Умар сказал ему: «О благородный человек! Так же, как ты донес до меня просьбу людей и передал мне их слова, донеси мою просьбу и передай мои слова Всевышнему Аллаху». Бедуин обратил свое лицо к небу и сказал: «Боже! Прошу во имя Твоего Могущества и Величия: поступи с Умаром так же, как он поступил с Твоими рабами». И не успел он закончить свою молитву, как поднялась туча, и пролился обильный дождь, а вместе с дождем прямо на камень упала градинка. Она разбилась, а из нее выпала бумага, на которой было написано: «Это – свидетельство Аллаха Всемогущего о том, что Умар ибн Абдель-Азиз не войдет в Ад».

Содержащийся в данной истории смысл находится почти на поверхности. В нем нет аллегоричности или символичности. Ни градинка, ни дождь, ни камень не несут в себе никакого особого смысла, кроме эмоционально-экспрессивного усиления. Хотя сам пример, еще раз подчеркнем это, поражает красотой своей логической конструкции, основанной на приемах выдвижения и элокуции. Выдвижение происходит за счет логической анафоры, когда повторяется конструкция (если … то), образующая каркас мысли просящего и оформляющая законченную мысль. А красота этой мысли усиливается фигурой элокуции (обильный дождь, градинка, камень, свиток), которая подчеркивает одновременно красоту самой мысли и реакцию правителя. Можно предположить с некоторой долей условности, что в элокуции содержится аллегория, повторяющая основные компоненты ситуации: проситель – дождь, аргументы проси- теля – градинка, жесткость правителя – камень, мудрое решение правителя – вышедший свиток. Однако нигде в самом повествовании аль-Газали нет явного указания на необходимость понимания элокуции именно в таком аллегорическом смысле. Заметим между делом, что, строго говоря, в книге аль-Газали существует три вида символических смыслов. Во-первых, явным образом обозначенные, имеющие теологическое значение символы (древо Веры, корни, ветви). Во-вторых, символы, основанные на метафоре (меч и ножны – обозначение правителя и его страны, трон – обозначение жизненных принципов). В-третьих, символические смыслы, построенные на метонимии (битый кирпич, каперсник – обозначение разрухи и запустения, тростник – как мерило достатка или нужды). Сосредоточимся на втором и третьем значениях, поскольку о первом виде речь уже шла в начале нашей работы.

Говорят, что у Амра ибн Лайса был родственник, которого звали Абу Джафар ибн Зайдавейх. Амр был истинно верующим, и одним из проявлений любви к нему было то, что каждый год из Герата (Знаменитый и крупнейший из городов Хорасана, славившийся богатствами, садами и запасами воды) ему присылали сто красношерстных верблюдов, каждый из которых был гружен товаром. И посылал Амру что-нибудь из каждого вида товаров в дом Абу Джафара, говоря: «Пусть он найдет для него место в своей столовой». Однажды Амру ибн Лай-су сказали, что Абу Джафар сбил с ног слугу и наказал его двадцатью ударами палкой. Амр приказал привести его. Затем приказал принести все мечи из кладовых и сказал: «Абу Джафар, выбери из этих мечей несколько самых лучших и самых дорогих». И Абу Джафар стал выбирать и откладывать некоторые из них, пока не отделил сто мечей. Амр сказал: «Теперь выбери из них два». Абу Джафар выбрал два самых лучших из них. Он сказал: «Абу Джафар, теперь вложи их в одни ножны». Абу Джафар удивился: «О повелитель правоверных, как можно вложить два меча в одни ножны?» Амр ибн Лайс ответил: «А как могут быть два правителя в одной стране?» И понял Абу Джафар, что ошибся, поцеловал землю перед ним и попросил прощения и извинения. Амр ибн Лайс сказал ему: «Если бы не долг кровной близости и родства, я бы не отсылал дары в твой дом, и избавь нас от таких поступков, ибо мы в этот раз простили тебя».

Несмотря на то, что предполагаемый смысл в данном развернутом повествовании достаточно ясен, тем не менее, аль-Газали выбирает символическое представление сущности доносимого до читателя посыла. Сам посыл мог бы быть выражен достаточно коротко: нет двух правителей в одном царстве. Однако через развернутое представление и сюжетность, усиленные метафорой, аль-Газали добивается более рельефного представления этой мысли и, возможно, лучшую запоминаемость. Кроме того, роль метафоры в этом символическом описании достаточно высока как средство убеждения. Поскольку наглядный образ вкладывания одного меча в одни ножны исключает возможность какого-то иного варианта действия. Тем самым делая посыл более убедительным.

В более широком контексте книги данный посыл, символически выраженный в приведенной истории, чрезвычайно важен: в нем содержится явное указание на вершителя справедливости и наказания, где право на милость или не милость имеется только у правителя. И даже его родственники попадают под категорию под-

данных и не имеют прав, которыми наделен правитель. В этом виде наставление правителю, изложенное «теоретически», возможно имело бы менее убеждающий и менее наглядный характер, чем в символическом виде.

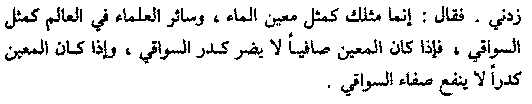

В следующем символическом описании подчеркивается идея особого характера взаимосвязи между правителем и его подданными, с одной стороны, и их обоюдными морально-этическими качествами, с другой. В этом смысле приводимая ниже история перекликается с той, которая была упомянута выше. Правитель является одновременно и центром, средоточием устремлений его наместников и подданных. Он живет за счет них и питается ими. Однако эта взаимосвязь не делает правителя зависимым от своих подданных. Сказано, что если основной исток чист, то притекающие к нему мутные ручьи не сильно повлияют на его собственную чистоту. Однако же если сам исток мутен, то даже втекающие в него прозрачные ручьи не смогут очистить эту муть. Опять-таки подчеркивается, в том числе через метафору воды, быть чистым изнутри.

«Ты как исток воды, а остальные наместники – как ручьи. И если источник чист, ему не помешает мутность ручьев, но если он сам будет мутным, тогда ему не поможет их чистота».

Описанные здесь символические смыслы имеют либо дидактически-наставительный, гномический характер3, либо представляют собой развернутую метафору. Однако у аль-Газали встречаются и другие типы символических смыслов. Условно их можно отнести к разряду метонимических, поскольку они построены именно на этом литературном приеме. Идея заключается в том, что по одному элементу наблюдения делается вывод о целой системе. В строгом соответствии с определением метонимии – целое воспринимается по его части, а в работе аль-Газали еще и возводится в некоторое символическое представление качества власти.

В одной из историй, приводимой аль-Газали, к шаху Ануширвану правитель Индии направляет своего посла, чтобы заявить ему о том, что величие индийского правителя превышает величие шаха Ануширвана. На что Ануширван отвечает символическим вопросом о том, есть ли в пределах индийского царства трава каперсник, на что ни о чем не подозревающий посол реагирует совершенно спокойно и отвечает утвердительно. Однако каперсник – это сорная трава. И ее при-

^jwS Jjl^l ^ILJl ^i y^j i)Ll«jJj^ «ЛИ—e J^j^ - ^^'^’ jh^J-yi ^-ali ktU^^J ^lj> ^ -IajU dhj dlLJL ^J^ U^ Jlii Jlj^jjf i^ilj <их^Цл dl^^j ^iji ^^j^ j/^l ^^i ^ ла> |U ^^j^^ ^^k ^j i^UL^j ^1^> ^—^1 ^ J^ ^^ jr* J** ^^ ^1 Jj>-jd! ^ Jj^jB Al* ^j^b л*^5 '^J'^a’ ^ ^V*^ ^^ Jj^-A jUa^*^ Jlj ^i jjI у I у |«JU JU (J-A jA |»5^ l/ J* ^J ^Л"^ ^ l^'J-y Jr* JA ^A? JI lJ»Ja i— aj лцЛ J1LJ Jaj £/*-^ * ^Jj-^ y^ J^-aa j^S Ujia IJa

^y ^ Ji c^*v ^) aJau |J jS ^ I^a-Ij ^bJ Cvlbj ^^ ^^

^IlaI^™*

<^S

^^^A^J ^^^*1

^j-

^aavj

6^

, *1US UB*J ^ j*^^ Jbjl IJa JjBij * ^'""J сутствие в большом количестве на землях царства свидетельствует, по мнению Ануширвана, о слабой системе управления:

Правитель Индии послал к Ануширвану посла и через него передал: «Я более достоин власти, чем ты, поэтому ты должен прислать мне дань с твоей страны». Ануширван приказал устроить посла на ночлег. На следующий день он собрал богатых и знатных людей своего государства и разрешил войти послу. А когда тот вошел и предстал перед ним, шах сказал ему: «Послушай ответ на послание». Потом приказал принести сундук, открыл его, вытащил оттуда другой, поменьше, и достал из него деревце каперсника, дал его послу и спросил: «Растет ли у вас это?» Он ответил: «Да, у нас этого много». И сказал Ануширван: «Вернись и скажи правителю Индии, что сначала он должен восстановить свою страну, ибо она разорена, после этого пусть притязает на правление процветающей страной. Потому что ты, даже если обойдешь все мои территории в поисках одного дерева каперсника, не сможешь его найти. И если бы я услышал о том, что у меня есть хоть одно такое дерево, то снял бы наместника той провинции».

Возможно, данная метонимия и не имеет универсального символического смысла, но в данной истории она свидетельствует о мудрости правителя и изобличает в нем прекрасного оратора, умеющего отстаивать свою позицию в сложном споре через использование риторических приемов. Символический смысл, представленный в метонимии, хорош еще и тем, что в процессе спора возразить ему можно лишь риторическим приемом, равным по силе, который, разумеется, не так легко изыскать в быстро разворачивающемся разговоре.

Вместо заключения

Система Барта подразумевает, кроме всего прочего, еще и проведение культурологического анализа текста. В сущности, это завершающий аккорд герменевтического анализа по Барту, который позволяет оценить систему мысли и знания, представленную мыслителем в целом. Такой анализ помог бы ответить на вопрос,– какова причина использования автором тех или иных конструкций, эмоционально экспрессивных средств, систем убеждения.

Вопрос о том, является ли культурная традиция основой для смыслополагания, не единожды поднимался в литературе. Некоторое время назад участники московского семинара «Культура как способ смыслополагания» решили обобщить свои искания в этом направлении на протяжении пятнадцати лет и собрали в единый сборник «Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема» свои основные наблюдения в этом направлении [18]. Разумеется, мы далеки от того, чтобы даже близко подойти к тем замечательным обобщениям, которые сделаны в книге, но некоторые важные рассуждения, приведенные в данном сборнике, наталкивают нас на размышления касательно изучаемого нами текста.

Прежде всего необходимо отметить, что мы в своем анализе опирались на текст, перевод которого был сделан с персидского языка на арабский, и таким образом та версия, которая была доступна нам для анализа, являлась уже вторым переложением исходного текста, разумеется, смеем предполагать, не без потери смысла, оттенков значения и общего стиля изложения. Поэтому в нашем анализе мы воздержимся от любых комментариев, касающихся языковой фактуры этого произведения. Однако в культурологическом плане нас интересует прежде всего то, что неизменно бросается в глаза, когда плавное философское изложение постепенно перетекает в плоскость истории, притч, житейских иллюстраций. Невольно хочется повторить тот вопрос, который ученики Иисуса задали ему сразу после того, как он закончил рассказывать притчу о сеятеле: «Почему притчами говоришь с ними?» Иисус в своем ответе сослался на ветхозаветную пророческую традицию. В нашем же случае характер иллюстрации философских положений через притчи, истории и рассказы прямо восходит к арабо-мусульманской нарративной традиции, включающей в себя целый ряд эпических жанров, содержащих в себе рассказы о жизни царей, кочевников, племен («Айям аль-Араб», другие нарративные жанры, включая касыды, газели, маснави).

Кроме того, богатейшее мусульманское предание, включая в первую очередь своды хадисов, а также и сам коранический текст, закладывали определенную традицию иллюстрации и аргументации общефилософских положений. Не случайно одно из обращений, встречающихся в Священном Коране (Коран ниспослан для людей размышляющих4) прямо подталкивает создателей толкований к использованию таких жанров, которые заставили бы каждого читающего размышлять и сравнивать. А это в первую очередь жанры эпические и разговорные – понятные как простолюдину, так и человеку образованному.

По замечанию А.А. Игнатенко, «“зерцала” являлись одним из ответвлений крайне распространенной в эпоху средневековья жизненау-чительной литературы, так называемого адаба (адаб – правила). Адабные произведения были учебниками социальной адаптации индивида и создавались в доступной среднеобразованному (по средневековым критериям) читателю форме. Занимательность – непременная черта подавляющего количества этих трактатов. Примером здесь может послужить широко известная книга “Калила и Димна”. Впрочем, были адабные сочинения, напоминающие сухой сборник жестких инструкций. “Зерцала” широко черпали из общего адабного фонда, вносили в него что-то свое, достаточно специфическое» [5]. Профессор Игнатенко отмечает крайне важный для понимания культурной основы изучаемого нами текста момент: «Трудно переоценить значимость произведений этого жанра для понимания средневековой арабо-исламской культуры. Такие имена авторов “зерцал”, как Ибн-аль-Мукаффа, Джахиз, аль-Газали, аль-Маварди, Ибн-аль-Хатиб, Ибн-Арабшах – цвет литературы, поэзии, философии, права, истории. О том месте, которое отводилось некоторым произведениям этого жанра в воспитании высшего сословия, свидетельствует факт, приведенный средневековым автором аль-Мубаррадом в его “Книге Добродетельного”. Знаменитый аббасидский халиф аль-Мамун (813–833) приказал воспитателю своего сына Васика, чтобы тот учил будущего наследника престола трем книгам – Корану, “Завету Ардашира”, “Калиле и Димне”, подняв тем самым два “зерцала” до уровня Священного писания мусульман». Этот же жанр предопределил и различные виды действий, которые предписывались в «Наставлении» справедливому правителю, а именно – намеки (таврия, та’рид), уловки (хиля), стратагемы, амфиболии или обещания.

Проведенный анализ книги аль-Газали с опорой на систему анализа и толкований текста, предложенную Роланом Бартом, показал продуктивность избранного подхода, поскольку позволяет охватить все основные составляющие текста и не упустить из виду ни одну из смысловых опор, которые традиционно используются при написании текста, а именно, семантическую, синтаксическую, композиционную, лексико-коннотативную, культурологическую.

Пожалуй, единственный аспект, который, надо признать, не был раскрыт во всей полноте – это анализ языка, который, по нашему мнению, предполагал бы расширенный кросс-культурный анализ текста с учетом того обстоятельства, что он в своей оригинальной форме существовал в двух вариантах.

Учитывая своеобразие жанрово-композиционной формы изучаемого труда, для его наилучшего понимания необходимо, во-первых, выявить основные смысловые узлы работы (семы и семантические поля), во-вторых, установить характер связи между ними и иерархию смыслообразующих узлов в привязке к основополагающей аллюзии, которую использует аль-Газали для демонстрации своих посылов (проайретиче-ский анализ), в-третьих, вскрыть содержащиеся между различными композиционными составляющими работы смыслы (герменевтический анализ), а также найти пути толкования косвенно изложенных смыслов в виде символов, преда- ний и историй (символический анализ). Все эти виды анализа проводились на почве и с учетом общекультурного фона и жанровой специфики, к которой принадлежит данная работа.

Проведенный анализ, надо признать, это лишь первый опыт использования герменевтического метода западного толка в применении к восточной литературе, и, разумеется, мы делали его с некоторой осторожностью. Но полученные результаты вселяют надежду, что герменевтический метод может быть применен и на более широком материале, а труды аль-Газали, по нашему мнению, могли бы стать хорошим полем для проведения такого рода исследований.

Список литературы Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: символический и культурный коды

- Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Наставление правителям и другие сочинения. Пер. с араб. М., 2004. 302 с.

- Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ат-Тибр ал-Масбук фи насиха ал-мулюк // Пер. с персид- ского на арабский: аноним // Под ред.: Ахмад Шамс ат-Дин. Бейрут: Дар ал-китаб аль-‘алямия, 1988, 132 сухуф. Библиография

- Барт Р. S/Z/Пер. с фр. Г.К. Косикова и В.П. Мурат; Под ред. Г.К. Косикова. 3е изд. М.: Академический проект, 2009. 373 с.

- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Русское Библейское общество, 2012.

- Габитова Р.М. «Универсальная» герменевтика Фридриха Шлейермахера//Герменевтика: история и современность. М.: Мысль, 1985. С. 61-97.

- Игнатенко А.А. В поисках счастья: Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М.: Мысль, 1989. 254 с.

- Игнатенко А.А. Как жить и властвовать. М.: Прогресс, 1994. 348 с.

- Игнатенко А.А. Обман в контексте арабо-исламской культуры средневековья (по материалам «кня-жьих зерцал»).//Одиссей. Человек в истории. Образ «другого» в культуре. М.: Наука, 1994.

- Керимов Г.М. Аль-Газали: религиозно-философские взгляды//Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм. Баку, 1969. С. 71-100.

- Кирабаев Н.С. Философия власти: ал-Маварди и аль-Газали//Сравнительная философия. Моральная философия в контексте многообразия культур. М., 2004.

- Кирабаев Н.С. Соотношение власти и авторитета в политическом учении аль-Газали//Человек как философская проблема: Восток -Запад. М., 1991.

- Кирабаев Н.С. Теория государства в мусульманском правоведении//Классический ислам. Традиционные науки и философия. М.: 1988. С. 9-47

- Конурбаев М.Э. Библия Короля Иакова в лингвопоэтическом освещении: Спецкурс (учебное-тод. пособие). М.: Диалог-МГУ, 1998 [Konurbaev M.E. Biblija Korolja Iakova v lingvopojeticheskom osveshhenii: Speckurs (uchebno-metod. posobie). M.: Dialog-MGU, 1998.

- Конурбаев М.Э. Библия короля Иакова: литературный плагиат, политический манифест или библиографическое открытие?//Библия короля Иакова: 1611-2011. Культурное и языковое наследие/отв. ред. д-р филол. наук Е.Б. Яковенко. М.: БукиВеди, 2013. С. 75-86 .

- Конурбаев М.Э. Стиль и тембр текста. М.: МАКС-ПРЕСС, 2001 .

- Конурбаев М.Э. Тембральная организация английской речи (на материале Библии Короля Иакова). Дис. … канд. филол. наук. М., 1993. .

- Конурбаев М.Э., Конурбаев С.М. Историко-герменевтический очерк философии «Фальсафа» на примере «княжьих зерцал» («насихат аль мулюк») Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: история и методология//Сервис Plus, 2014, Том 8, Вып. 3.

- Конурбаев М.Э., Конурбаев С.М. Историко-герменевтический очерк философии «Фальсафа» на примере «княжьих зерцал» («насихат аль мулюк») Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: семный анализ//Сервис Plus, 2014, Том 8, выпуск 4.

- Плахотская, М.В., Белкин О. Словарь «Античные писатели». СПб.: Изд-во «Лань», 1998.

- Россия как мусульманский мир: инаковость как проблема./Отв. ред. Смирнов А.В. М., 2010. 528 с.

- Шлейермахер Ф. Герменевтика. Пер. с нем. А.Л. Вольского. Науч. ред. Н.О. Гучинская. СПб.: Еврпейский дом, 2004. 242 с.

- Binder L. Al-Ghazzali’s Theory of Islamic Government. Muslim World, 45, 1955, pp. 229-241.

- Crone Patricia. Did al-Ghazali write a Mirror for Princes? On the Authorship of Nasihat al-Muluk//Jerusalem Studies of Arabic and Islam, 10, 1987, pp. 167-197.

- Fuad Baali. Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun’s Sociological Thought. USA: SUNY Press, 1988, 175 p.

- Hillenbrand C. A little-known Mirror for Princes of al-Ghazali//Festschrift für Gerhard Endress, Leuven, 2004, pp. 591-99.

- Hillenbrand C. Islamic Orthodoxy or Realpolitik? Al-Ghazali’s Views on Government//Journal of Persian Studies, 1988. pp. 81-94.

- Lambton, Ann K. S. The Theory of Kingship in the Nasihat-ul-Muluk of Ghazali//The Islamic Quarterly, 1, 1954, pp. 47-55.

- muḥsin S. Mahdi. Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy. -London: University of Chicago Press, 2001, 264 p.

- Sherwani, H. K. El-Ghazali on the Theory and Practice of Politics//Islamic Culture, 9, 1935, pp. 450-74.