Итальянское присутствие в Таганроге: прошлое и настоящее

Автор: Самарина М.С., Иванова Е.П.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобализация: полемика цивилизаций

Статья в выпуске: 2 (71), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается тема итальянских поселений в Северном Причерноморье на примере истории итальянского присутствия в Таганроге, который в течение нескольких столетий был одним из важнейших центров итальянской культуры этого многонационального ареала. Исследуется история проживания в Таганроге итальянцев в различные эпохи - от средневековых генуэзских и пизанских колоний XIII-XIV столетий до переселения сюда итальянских купцов, мореплавателей, строителей в XVIII и XIX столетиях. Рассматривается вклад итальянского населения Таганрога в формирование и развитие русской культуры. Подчеркивается связь итальянской диаспоры с русской культурой, с ее выдающимися деятелями. Ставится вопрос о возможности продолжения существования этого древнего этноса на территории Северного Причерноморья и о необходимых мерах по его сохранению. Делается вывод о том, что русский этнос представляет собой уникальный этнический конгломерат, впитавший лучшие достижения других культур и народов.

Итальянская диаспора, колонии, многонациональность, северное причерноморье, этнос

Короткий адрес: https://sciup.org/140306952

IDR: 140306952 | УДК: 908 | DOI: 10.53115/19975996_2024_02_012_021

Текст научной статьи Итальянское присутствие в Таганроге: прошлое и настоящее

Общество. Среда. Развитие № 2’2024

История романского этноса в Северном Причерноморье насчитывает многие столетия и уже несколько десятилетий привлекает внимание исследователей, как зарубежных, так и отечественных. Классическими работами в этой области являются исследования академика В.Ф. Шишмарева, в течение нескольких десятилетий изучавшего этот ареал и организовавшего несколько этнографических экспедиций в Северное Причерноморье; плодом его исследований стала основополагающая монография о романских поселениях [8], а также другие работы. Из исследований последних десятилетий можно отметить работы Дж. Виньоли и Дж. Джаккетти-Бой-ко [11; 12], А.В. Урядовой [7]. Необходимо отметить также, что в связи с изменением геополитической ситуации внимание исследователей к этому региону будет обостряться.

Со времен средневековых итальянских колоний в Северном Причерноморье насчитывалось около шестидесяти итальянских поселений различной величины и значимости (рис. 1). При этом итальянские диаспоры существовали практически в каждом городе, и города эти часто имели параллельные итальянские и греческие названия: Одесса (Джинестра), Феодосия (Каффа), Керчь (Пантикапей, Черкио), Судак (Солдайя, Солдания), Балаклава (Чембало), Мариуполь, Симферополь (Неаполь Скифский), Севастополь (Херсонес Таврический), Таганрог (Порто Пизано, Тана), Новый Свет (Парадизо). Важнейшим центром итальянской культуры стала в XVIII–XIX вв. Одесса. Итальянские поселения были также и на Кавказе: в Сухуми, Тбилиси, Батуми, Баку. В итальянских кварталах, населенных зажиточными торговцами, ремесленниками и моряками,

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 24–28–01635.

звучала итальянская речь, вернее различные итальянские диалекты [14], так как итальянский язык как единая лингвистическая реальность был все еще на стадии формирования. Это были выходцы из трех свободных городов-государств все еще раздробленной Италии – Венеции, Генуи и Пизы. После известного указа Екатерины Великой о приглашении переселенцев из Европы в Северное Причерноморье к ним добавились и переселенцы из Сардинии и Апулии; они расселились по всему черноморскому и азовскому побережью поселились в восточном Крыме в Керчи (Черкио), где и в настоящее время существуют две жизнеспособных итальянских диаспоры, оформленных юридически.

Итальянцам Северного Причерноморья на протяжении веков пришлось перенести и тяжелые времена, и настоящие трагедии, от татарского и османского нашествия до сталинских репрессий и депортации 40-х гг. XX столетия в Северный Казахстан. Масштаб подобных бедствий и демографических потерь мог бы положить конец самому существованию итальянского этноса в этом регионе [10, р. 159]. Путь к реабилитации оказался долгим и сложным [12]. Вспомним, что реабилитация итальянцев произошла только после воссоединения Крыма с РФ, когда в Указ № 268 от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» (с изменениями и дополнениями) к перечню народов, подвергшихся депортации и незаконным политическим репрессиям, были добавлены и итальянцы.

Материал, методы, обзор

Материалом для работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых [4; 8; 12; 13], а также материалы исторических и музейных архивов Таганрога, Керчи, Мариуполя, Новороссийска; отчеты археологических и этнографических экспедиций, материалы Русского географического общества. Мы пользуемся также материалами итальянской диаспоры Керчи «Черкио» и Крымского отделения «Общества Данте Алигьери». В нашей работе мы используем культурно-исторический, описательный и сравнительно-исторический методы.

Цель нашего исследования состоит в выявлении роли итальянской диаспоры в формировании уникальной многонациональной культуры Юга России.

От античности до победоносного XVIII столетия

Одной их важнейших итальянских колоний Северного Причерноморья является Таганрог, где итальянцы появились еще в эпоху средневековья (генуэзский маяк в XIII веке на берегах залива), поселившись на месте древнейших античных поселений. В книге четвертой «Мельпомена» Геродот отмечает, что эти места подвергались опустошительным набегам амазонок, убивавших всех мужчин и грабивших поселения. В средневековье по этим местам проходил путь венецианского путешественника Марко Поло (1254–1324), оставившего интереснейшее описание этого путешествия в своей «Книге о разнообразии мира».

Связи между средневековой Италией и Таганрогом были действительно широкими и разнообразными; итальянские галеры приплывали к берегам залива начиная с XII века – торговля зерном, черной икрой, осетриной, вином, мехами и предметами роскоши [3]. В средневековье в районе современного Таганрога существовали две богатые и активные итальянские колонии – пизанская Порто Пизано и генуэзская Тана [4]. В этих местах итальянцы построили укрепления, башни, портовые сооружения; римские античные и итальянские средневековые монеты и сейчас находят в Таганрогском заливе. Просуществовав несколько столетий, итальянские колонии не смогли пережить турецкое нашествие XV столетия, поглотившее Византийскую империю и изменившее драматическим образом политическую, культурную и лингвистическую карту Европы. В 1475 г. практически все Северное Причерноморье перешло к Османской империи.

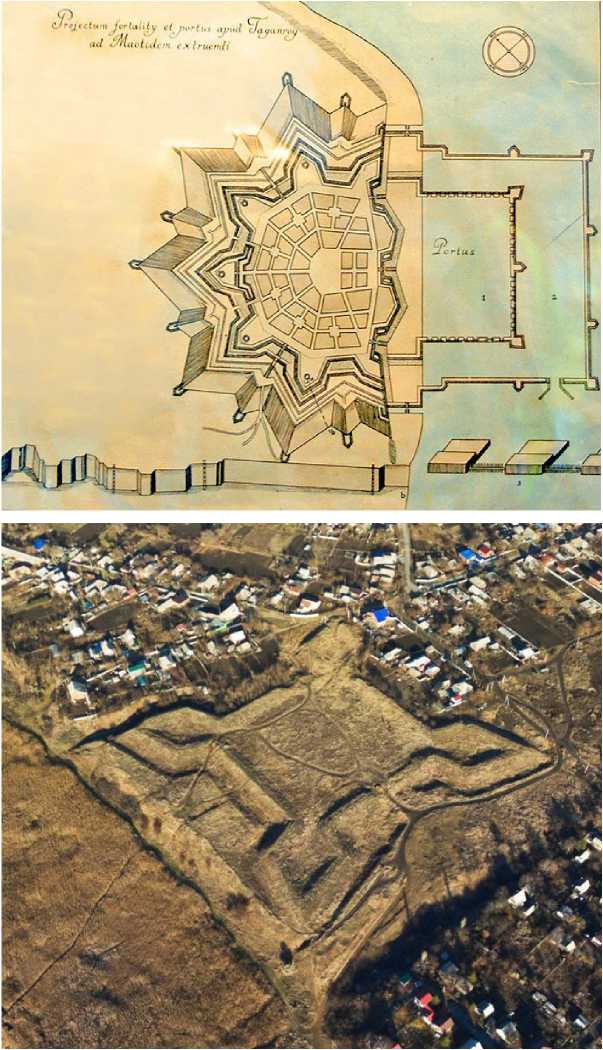

В XVII веке в Северное Причерноморье пришла Россия и в 1698 г. на местах этих древних колоний Петром I был основан Таганрог. Этот город нередко называют несбывшейся столицей России, несостояв-шимся Петербургом, так как Петр I первоначально хотел сделать столицу империи именно там, на южных берегах. Екатерина писала Вольтеру о том, как Петр по стратегическим соображениям хотел сделать столицу империи в Таганроге, который стал бы, благодаря своему стратегическому положению «окном в Средиземноморье». Город был построен подобно Петербургу согласно единому геометрическому плану и стал первой военно-морской базой Российской империи (рис. 2). Плюсы и минусы Таганрога как возможной столицы империи обсуждались не раз. Безусловно,

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2024

если бы Таганрог стал столицей, история Российского государства пошла бы другим путем. Могла бы произойти смена культурной ориентации с северно-европейской цивилизации на средиземноморскую со смещением политических интересов и угроз (Турция) на Юг Европы. Но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения; из-за усилившейся угрозы со стороны Швеции Петру I пришлось ориентироваться все-таки на Север.

При Екатерине II после победоносной Русско-турецкой войны (1768–1774) по Кучук-Кайнарджийскому миру (1774). Таганрог был окончательно присоединен к России, при этом большую часть его населения составляли греки, а затем там стали селиться немцы и итальянцы, приток которых в Россию XVIII веке – огромная тема.

Итальянцы стояли у самых истоков Таганрога. Признанными мастерами строительства военно-инженерных морских сооружений были, конечно, венецианцы. При Петре строительством морской гавани руководил венецианский инженер Маттео Симонте, за что тот был награжден большой Золотой медалью с каменьями и надписью «За дело гавани капитану Матвею Симонтову» (рис. 3). При Петре приток итальянцев в город усилился; первым иностранцем, получившем от Петра право торговать и проживать в Таганроге стал его сподвижник Савва Рагузинский, дипломат сербского происхождения и итальянской культуры (Рагуза, т.е. Дубровник – город на Балканах, долгое время находившийся под властью и культурной гегемонией Венеции). Заслуги его перед русской историей более чем значительны: Савва Рагузинский, владевший несколькими языками, стал представителем Российской империи в Риме и в Венецианской республике. Исполняя важнейшие дипломатические миссии, он заказывал в Италии скульптуры для Летнего сада, ввозил итальянские морские приборы и инструменты для личной мастерской Петра, получил от самого Папы Римского в подарок античную статую Венеры Таврической (Эрмитаж), отправлял в Россию итальянских специалистов для строительства Петербурга, а впоследствии был назначен послом России в Китайской империи. Ра-гузинскому, имевшему общеевропейскую известность, посвятил одну из своих опер великий венецианский композитор Антонио Вивальди. Неоценимы его заслуги и перед русской литературой: именно Рагу-зинский привез в Россию чернокожего ре- бенка, купленного на невольничьем рынке Константинополя, – Ибрагима (Авраама) Ганнибала, предка А.С. Пушкина.

Бури и тайны XIX столетия

Таганрог нередко оказывался в центре драматических событий русской истории. Неожиданная странная смерть (или ее инсценировка) находящегося там на отдыхе императора Александра Первого, за которой последовали политические бури декабря 1825 г., породила миф о тождестве старца-скитальца Федора Кузьмича и исчезнувшего императора, под образом которого он скрывался. Литература на эту тему, как художественная, так и научная в русской литературе обширна. Образ Федора Кузьмича является развитием архетипа царя-скитальца, восходящего к образу Улисса-Одиссея и имеющегося практически во всех культурах; «народный царь» скрывается под чужим обличьем, но в минуту опасности для страны он должен или проснуться (Фридрих Барбаросса), или встать из гроба (Наполеон), или чудесно избежав смерти (царевич Дмитрий), внезапно появиться (Емельян Пугачев, он же – чудесно спасшийся Петр III), открыться народу и ниспровергнуть врагов государства. Подобные представления связаны с архаическими представлениями о том, что царь является одновременно и верховным жрецом и обладает эзотерическими способностями. В XX веке этот миф (создающий, отметим, неограниченные возможности для развития феномена самозванства), трансформировался во много раз опровергнутую, но упорно существующую легенду о чудесном спасении от расстрела царевны Анастасии.

С исчезновением Александра I связаны легенды о системе подземных ходов под Таганрогом, имеющих неясное историческое происхождение – создателями их могли быть как древние римляне, так и средневековые итальянцы, турки; некоторые из них могли быть созданы при Петре I и Екатерине II [6, с. 562–563]. Этими «городскими легендами» о подземельях и спрятанных там кладах интересовался А.П. Чехов и пытался их изучать, так как жил он непосредственно в квартале над подземельями; в настоящее время по стопам великого писателя идет множество современных диггеров, спелеологов и кладоискателей. Особо устойчивой является легенда о существовании огромного сводчатого подземного хода, по которому доставлялась контрабанда (среди контрабандистов «отметился» и национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди); Этот ход соединял дворец Александра I и стоящий у моря дворец греко-итальянского контрабандиста-миллионера, персонажа скандально известного коррупционного скандала Марко Вальяно. По этому туннелю, по одной из упорно существующих версий, ушел император и скрылся на корабле в неизвестном направлении. О деятельности Марко Вальяно и о «вальянов-ском подкопе» мы читаем в одном из ранних рассказов Чехова, а в настоящее время именем Марко Вальяно названы рестораны и ночные клубы Таганрога. В 40-х гг. ХХ века подземный ход был обнаружен на улице Гарибальди. Еще один подземный ход шел от дворца итальянского «макаронного короля» миллионера Машетти до таганрогского порта. Существование «подземного Таганрога», включающего не только катакомбы, но и некрополи, создает определенную проблему при строительстве современных многоэтажных зданий в виде внезапных провалов под домами (рис. 4).

Среди «городских легенд» Таганрога немало мистических историй про приведения и спрятанные сокровища; так, население боялось итальянских статуй, привезенных из далекой Италии и расположенных в садах вокруг итальянских дворцов (вспомним, что похожие страхи сопровождали и появление итальянских статуй в Летнем саду Петербурга). В народной фантазии они обрастали слухами и фантазиями о том, что оживающие ночью статуи охраняют тайные ходы, ведущие к сокровищам средневековых генуэзцев. В особенности дурной репутацией пользуется и по сей день заброшенный «дом с привидениями» на улице Чехова дом 129. Заметим, что фольклорный жанр «городской легенды» еще практически не изучен, хотя представляет несомненный интерес для литературоведения.

Купцы и меценаты

В XIX веке культурную и политическую жизнь города в значительной степени определяли несколько больших диаспор – греческая, немецкая, итальянская. Итальянская диаспора Таганрога всегда была не самой многочисленной, но, тем не менее исторически значимой, сформировавшей его современную этническую, лингвистическую и культурологическую картину. Один из центральных кварталов был заселен итальянцами, там звучала итальянская речь, строились особняки богатых итальянцев, открывались итальянские остерии и рестораны, велась оживленная торговля [13]. В документах мелькают фамилии итальянских купцов Негропонте, Скараманга, Бернардаки, Ва-льяно, Фоти. При этом многие греческие купцы, которых было большое количество в городе, также имели полуитальянское происхождение, что легко объясняется длительным и глубоким присутствием итальянского элемента на Балканах. Так, богатейший купец Алфераки являлся греком итальянского происхождения из венецианского рода Тибальдо. Его роскошный дворец – «таганрогское палаццо», как его назвали жители города, сейчас является историко-краеведческим музеем с богатейшими художественными и историческими коллекциями (рис. 5).

В XIX столетии город все более стал приобретать итальянский облик – здесь работал Франческо К. Боффо (1796–1867) – итальянский архитектор, создатель Потемкинской лестницы в Одессе, создавший большое количество зданий на юге Российской империи. Здание классической гимназии, где учился А. П. Чехов также было построено итальянским архитектором Луиджи Руска, известным своими работами в Петербурге и много работавшим в Таганроге. Упомянем также, что физику и математику в таганрогской гимназии Чехову преподавал Эдмунд Дзержинский, отец «рыцаря революции» Ф.Э. Дзержинского.

По данным на 1860 год в Таганроге проживало двести итальянских семей, это были, главным образом, богатые торговцы, предприниматели и, конечно, музыканты, певцы, мастера художественных профессий. Среди известных предпринимателей – экспортеры знаменитой таганрогской пшеницы неаполитанец Дросси и венецианец Милистиано, а также Джованни и Антонио Руссо. Семье Мошетти принадлежала большая макаронная фабрика, на которой в 1913 году было изготовлено макаронных изделий на сто тысяч рублей. В начале XX века был открыт итальянский торговый дом «Братья Синефео». До 1918 года в центре Таганрога находилось Итальянское консульство; многие итальянские купцы, проживавшие в Таганроге, получили российское гражданство, это Доменико Велио, Ферро Маристо, Пьетро Раджони, Карло Космаи, Антонио Шикот-ти и другие.

И по сей день добрая память таганрогцев сопровождает имя известного мецената греко-венецианского аристократа Герасима Федоровича Депальдо (1788–1823)

Общество

[6, с. 316], получившего титул графа Ти-бальдо-Фореста и записанного в Бархатную книгу Венецианской республики. В 2023 году Таганрог торжественно отметил 200-летие со дня его смерти. Родственник еще одного благотворителя, богатейшего купца Н. Алфераки, за свою короткую жизнь (он умер в возрасте 35 лет) Депаль-до успел сделать многое. На средства Де-пальдо в 1823 году (как раз в это время в Таганроге вместе с семьей генерала Раевского побывал А.С. Пушкин) итальянским архитектором Франческо Боффо была построена знаменитая Каменная лестница, одна из известнейших достопримечательностей Юга России, построенная в подражание афинской лестнице, ведущей на Акрополь (рис. 6). Лестница известна удивительным обманом зрения и игрой перспективы, а также тем, что это одно из любимейших мест А.П. Чехова; этот же визуальный обман был позже использован Ф. Боффо при создании Потемкинской лестницы в Одессе. Большую сумму итальянский аристократ выделил и на строительство православных церквей (Всехсвятской и Греческой); это вполне объяснимо, так как Венецианская республика, будучи католической, всегда поддерживала тесные связи с византийским восточным христианством. Депальдо жертвовал огромные суммы (сто тысяч рублей для XIX века это очень большая сумма) для выкупа попавших в плен русских солдат и на свои средства построил странноприимный дом для моряков, потерпевших кораблекрушение. Каждый год он выдавал пособия всем нуждающимся в день рождения своей матери. До Октябрьской революции Каменная лестница и Тургеневский переулок в центре Таганрога носили имя Депальдо. Представители рода Депальдо живут в Таганроге и сейчас.

Общество. Среда. Развитие № 2’2024

Культура: музыка, литература

Значительное место в культурной жизни города занимала итальянская опера и итальянский симфонический оркестр [11]. Еще раз напомним о том, что итальянская опера неизбежно сопутствует появлению итальянцев в любой точке земли и является свидетельством того, что итальянская культура обосновалась там надолго. В Таганроге итальянский оперный театр существовал под руководством семьи Молла, соперничая с итальянской оперой Одессы, еще одним важнейшим центром итальянской культуры Северного Причерноморья (рис. 7). Итальянский оперный театр Таганрога был одним из лучших в Российской империи, так как обладал прекрасной акустикой. Появление итальянской оперы в Таганроге связано с романтической историей: хормейстр миланского театра Ла Скала Гаэтано Молла (1845–1894) в 1870 году приехал в Таганрог с итальянской оперой, влюбился в местную хористку и остался навсегда в России, где создал Музыкальное драматическое общество. Его сын, Валериано Молла, ученик Н.А. Римского-Корсакова, также был известным дирижером и композитором, руководителем Таганрогского симфонического оркестра с 1920 по 1930 гг. Большая посещаемость итальянского театра Таганрога в течение нескольких десятилетий говорит о том, что местная аудитория понимала язык оперы, что свидетельствует о соответствующем лингвистическом фоне в городе. Вспомним также, что постоянным посетителем итальянского театра был молодой А.П. Чехов. Именно итальянский театр вдохновил будущего писателя на создание местного любительского театра в Таганрогской гимназии, где он сам исполнял главные роли.

В Таганроге не раз бывал П.И. Чайковский. Одна из известных достопримечательностей Таганрога – «Домик Чайковского» построена в стилистике итальянской средневековой крепости на фундаменте средневековой генуэзской башни; в этом доме, принадлежавшем его брату, неоднократно бывал великий композитор, в жизни и творчестве которого Италия занимала большое место (опера «Пиковая дама» написана во Флоренции) (рис. 8).

Недалеко от исторического итальянского квартала родился и жил А.П. Чехов. Молодой Чехов слышал итальянскую речь, соприкасался с «маленькой Италией», и впоследствии несколько раз путешествовал по «настоящей Италии», изучив практически ее всю и оставив о ней самые восторженные отзывы: письма друзьям и родным из своих многочисленных итальянских путешествий он подписывал «Antonio». После возвращения из Италии он не расставался с фотографией «Вид Венеции», которую он повесил в своем кабинете. Итальянская тема присутствует в его творчестве: действие его «Рассказа неизвестного человека», написанного в 1892– 1894 гг., происходит в Венеции. В Венеции Чехов был поражен картинной галерей Дворца Дожей, где в ряду многочисленных портретов венецианских дожей портрет дожа Марино Фальеро, обезглавленного за предательство в 1355 году, был закрашен черной краской в назидание потомкам. По свидетельству Д. Мережковского, с которым Чехов встречался в Италии, он собирался написать драму о Марино Фальеро; к сожалению, эти планы не осуществились (или к счастью, поскольку дарование А.Чехова лежало все-таки скорее в области переживаний «маленького человека»). Домик Чехова в Таганроге в период немецкой оккупации Великой отечественной войны чудом остался нетронутым; скорее всего, это произошло благодаря заступничеству его родственницы Ольги Чеховой, немецкой актрисы и, вероятно, советской разведчицы.

Герои и революционеры

Не всегда отношения с Италией были безоблачными. Как известно, Италия принимала участие в Крымской войне. В 1855 году Таганрог отразил атаку англо-французской эскадры и подвергся большим разрушениям. Один из самых героических эпизодов обороны Таганрога развернулся на Депальдовской лестнице, когда казачья сотня во главе с сотником Ермоловым отразила и обратила в бегство английский отряд. Вспомним также, что Итальянский экспедиционный корпус в Крымской войне понес большие потери и многие итальянцы остались на Юге России навеки; итальянское кладбище и мемориал итальянским солдатам на горе Гасфорта недалеко от Балаклавы сейчас содержится в относительно хорошем состоянии.

С Таганрогом связна юность национального героя-освободителя Италии, символа эпохи Рисорджименто, экзистенциального прототипа Че Гевары, кумира русских анархистов и вечного революционера Джузеппе Гарибальди (1807–1882). В Италии не существует топонима, от большого города до крошечной деревни, центральная площадь которого не носила бы имени Гарибальди (рис. 9). В Северном Причерноморье молодой моряк проходил юнгой морскую службу на бригантине Констанца и часто бывал там с торговыми поручениями (возил в Россию апельсины). Дядя Джузеппе Гарибальди, Антонио Фе-личе Гарибальди был известным человеком на Юге России: открыл одну из первых макаронных фабрик в России и был назначен консулом Королевства обеих Си-цилий, а также Королевства Пьемонта и Сардинии в Керчи. Фамилия Гарибальди нередко встречается на юге России, создавая некую путаницу для исследователей (как, например, был еще один Джузеппе Гарибальди, кузен итальянского героя и его тезка). Потомки этой семьи и сейчас живут в Таганроге и носят ту же фамилию; внучатый племянник Гарибальди Константин Евгеньевич Парчелли проживает сейчас в Симферополе.

Именно в Таганроге, который на итальянских картах носил название Порто Пизано, в апреле 1833 года, молодой 26-летний Гарибальди в итальянской портовой таверне встретился с революционером Джованни Батиста Кунео вместе с членами подпольной организации «Молодая Италия»; в 30-е годы XIX века в Северном Причерноморье появилось большое количество итальянских политических эмигрантов и членов итальянских тайных обществ, укрывавшихся в России от политических преследований. Там, берегу Азовского моря будущий герой дал клятву посвятить свою жизнь освобождению родины от австрийского владычества, объединению разрозненных итальянских государств и установлению республики. Бурная жизнь итальянского революционера стала предметом множества исторических исследований; связь с Россией продолжалась в течение всей жизни итальянского революционера. Вспомним о его интереснейших письмах другому герою своего времени – своему другу и единомышленнику Александру Герцену, называвшего итальянского героя «Дон Кихотом революции», и о том, что в Италии Джузеппе Гарибальди, тяжело раненному в битве при Аспромонте спас жизнь выдающийся русский хирург Николай Пирогов, а также о том, что в рядах знаменитого отряда гарибальдийцев насчитывалось более пятидесяти русских бойцов. Интересной и большой темой является также влияние на Гарибальди идей русских общественных деятелей [5]. Не будем забывать также, что начатое Гарибальди в Таганроге участие в тайных обществах вылилась впоследствии в связь с масонством, когда уже знаменитый полководец и государственный деятель, масон высшей степени посвящения Джузеппе Гарибальди стал Великим магистром ложи «Великий Восток» Италии и получил пожизненный титул Великого Магистра Державного Святилища Египта.

Памятник Гарибальди, единственный на территории Российской Федерации, поставлен 2 июня 1961 года в ознаменование столетия освобождения и объединения Италии, а также названа в его честь одна из улиц портовой части города, где стояла его шхуна Кларинда. В торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию Гарибальди в Таганроге, приняла уча-

Общество

стие его внучка Анита Гарибальди; в своей речи, подчеркивая значение пребывания Гарибальди в итальянской диаспоре для формирования его революционного сознания, она сказала: «Без Таганрога не было бы Италии». (рис. 10).

Общество. Среда. Развитие № 2’2024

XX век и современность

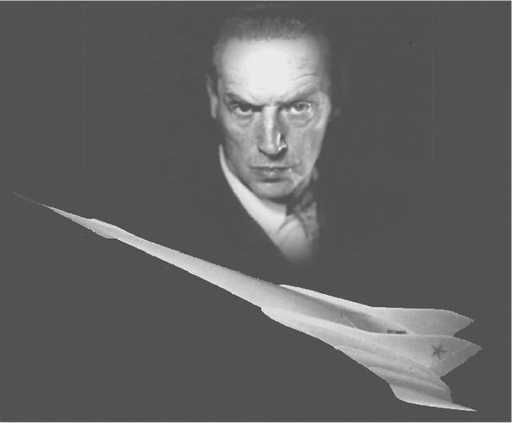

Особое место в истории Таганрога XX в. принадлежит выдающемуся авиаконструктору, итальянскому аристократу Роберто Бартини (1897–1974). Бартини – один из основателей итальянской коммунистической партии, «Красный барон», под влиянием коммунистических идей из Италии уехавший из фашистской Италии в 1923 году в СССР. О нем написано множество книг, как научных, так и художественных [9]. В течение многих лет итальянский ученый разрабатывал новые гидросамолеты-амфибии в КБ Таганрога, где в эти годы велась большая работа по созданию военной техники; здесь установлена мемориальная доска в его честь с надписью «В стране советов он сдержал свою клятву, посвятив свою жизнь тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных». Бартини был репрессирован в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Б. Муссолини и в связях с «врагом народа» Тухачевским, но расстрел ему заменили на десять лет лагерей; заключение итальянец отбывал вместе с А.Н. Туполевым и Королевым; в закрытом авиационном конструкторском бюро тюремного типа они разработали уникальный бомбардировщик ТУ-2 «Летучая мышь», за создание которого получили Сталинскую премию. По личному поручению Л. П. Берии, Роберто Бартини разработал реактивные истребители; всего создал более шестидесяти проектов военных самолетов, опередивших свое время. Итальянский ученый был освобожден был только в 1946 году и реабилитирован после смерти И.В. Сталина. В графе «национальность» итальянский аристократ писал «русский».

Роберто Бартини также получил известность как эзотерик, мистик и создатель дискуссионной теории шестимерного пространства, где время, как и пространство, имеет три измерения, получившей название «мир Бартини». Эта теория, у которой и сейчас есть последователи, нашла поддержку у еще одного выдающегося советского физика итальянского происхождения академика Бруно Понтекорво. Бартини также вел тайное философско-литературное общество, членом которого были Александр Грин, Андрей

Платонов, Иван Ефремов, Алексей Толстой, Евгений Шварц, Михаил Булгаков и Сент-Экзюпери, посетивший СССР в 1935 году. Булгаков был настолько поражен его экзотическим обликом жгучего брюнета с глазами гипнотизера (из-за редкой болезни у него никогда не сужались зрачки, поэтому он не переносил солнечный свет), его харизмой, его особой манерой общения и, конечно, его теорией трехмерного времени что, как утверждали его современники, узнававшие в нем черты загадочного «иностранца» на Патриарших [2], вывел Бартини в фигуре Воланда в романе «Мастер и Маргарита» (рис. 11).

Современный Таганрог – один из самых многонациональных городов России, где в настоящее время проживает более ста национальностей. Необходимо отметить, что хотя среди городского населения итальянские фамилии встречаются довольно часто, там все же отсутствует юридически оформленная итальянская диаспора (в отличие от итальянцев Керчи, где их даже две). Возможная причина этого – традиционная итальянская «раздробленность», берущая начало еще в средневековье – вспомним, что так называемые итальянцы Таганрога являются потомками глубоко враждебных друг другу Генуи, Венеции и Пизы; история их драматического противостояния насчитывает немало сражений и пролитой крови. В Керчи же проживают в основном потомки апулийцев и сардинцев, никогда не воевавших друг с другом.

В настоящее время наметился новый приток итальянских переселенцев – бизнесменов, в основном рестораторов. Продолжается давняя добрая традиция смешанных русско-итальянских браков. Задача исследователей – выяснить, сколько осталось итальянцев в городе, кто из них имеет полные или частичные итальянские корни, насколько они помнят итальянский язык (и какой именно из итальянских диалектов), определяют ли они себя итальянцами или русскими. Тем не менее наблюдается и положительная тенденция: многие этнические итальянцы, забывающие итальянский язык, возвращаются к его изучению.

Заключение

Современный Таганрог – небольшой город на юге России – предстает как некая «симфония культур», как совокупность исторических, культурных и лингвистических факторов, как явление, как пример формирования русской государственности и русской нации из многочисленных

Рис. 1. Крепость в Судаке

Рис. 3. Медаль Маттео Симонте

Рис. 2. План крепости в Таганроге

Рис. 4. Подземелья Таганрога

Рис. 5. Дворец Алфераки

Рис. 6. Депальдовская лестница

Общество

Рис. 8. Дом Чайковского

Рис. 7. Доска в память семьи Молла

Рис. 9. Джузеппе Гарибальди

Общество. Среда. Развитие № 2’2024

Рис. 11. Роберт Бартини

Рис. 10. Памятник Гарибальди в Таганроге

народов, населяющих Россию. Мы видели, как на протяжении нескольких столетий в формировании культуры одного из небольших, но исторически значимых городов Северного Причерноморья принимал важное участие один из важнейших и древнейших европейских этносов – итальянский. Это участие отразилось практически во всех сферах культурной и социальной жизни: в военной и гражданской истории, в городской архитектуре, определивший итальянский облик города; в литературной жизни, наполненной русско-итальянскими контактами и связями, в сфере музыки, в которой всегда присутствовала итальянская составляющая, и даже в области научно-технических достижений XX столетия. Подобный исторический процесс закономерен: в течение долгих столетий формирования российский народ впитал в себя лучшие достиже- ния многих этносов и культур, оставаясь при этом государствообразующем.

Современное состояние итальянского присутствия в Таганроге требует дальнейших исследований. Задача исследователей – выяснить, сколько осталось итальян- цев в городе, кто из них имеет полные или частичные итальянские корни, насколько они помнят итальянский язык (и какой именно из итальянских диалектов), определяют ли они себя итальянцами или русскими. Необходимо, таким образом, изучить и определить перспективы развития этого древнего удивительного ареала в сложной современной геополитической обстановке и ответить на вопрос – останется ли здесь итальянский элемент только как часть славной и долгой истории Северного Причерноморья или же в новой геополитической реальности у него есть будущее.

Список литературы Итальянское присутствие в Таганроге: прошлое и настоящее

- Бойко З. А. Итальянская опера Таганрога // Вехи Таганрога: историко-литературный альманах. Таганрог-Италия. – 2011. – № 48–49. – С. 48–50.

- Бузиновский С. Тайна Воланда: опыт дешифровки: по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». – СПб.: Лев и Сова, 2007. – 506 с.

- Генуэзская Газария и Золотая Орда = The Genoese Gazaria and the Golden Horde. Т. 2. Памяти Г.А. Фёдорова / Под ред. С.Г. Бочарова и А.Г. Ситдикова. – Кишинев: Stratum Plus; Казань, 2019. – 824 с.

- Еманов А.Г. К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма // Античная древность и средние века. Вып. 19: Византия и ее провинции. – 1982. – С. 62–68.

- Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди и прогрессивные деятели России // Вопросы истории. – 1957, № 7. – С. 71–86.

- Таганрог = Taganrog: энциклопедия / Редкол.: Г. М. Бондаренко (отв. ред.). – Таганрог: Антон, 2008. – 927 с.

- Урядова А.В. Крымские итальянцы // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2015, № 103. – С. 211–222.

- Шишмарев В.Ф. Романские поселения на юге России. – Ленинград: Наука, 1975. – 251 с.

- Якубович Н.В. Великий Бартини. «Воланд» советской авиации. – М.: Эксмо, 2013. – 254 с.

- Dundovich E. Italiani nei lager di Stalin. Frammenti di storia silenziosa – Roma-Bari: Laterza, 2006. – 209 p.

- Giacchetti Boico G., Vignoli G. L’olocausto sconosciuto: lo sterminio degli Italiani di Crimea. – Roma: Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed, 2008. – 150 р.

- Giacchetti Boico G., Vignoli G. Le tragedia sconosciuta degli italiani di Crimea. – Kerch, 2007. – 270 р.

- la Macchia A. Genoese maritime trade with the Levant and Russian the 19th century // Humanities. V. 8. – 2019, №15. – P. 49–57.

- Šišmarev V.F. La lingua dei pugliesi in Crimea (1930–1940). – Leue: Congedo Editore s.r.l.: Galatina, 1978. – 114 p.