Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок на древнем поселении Сучу в 1974 г. были получены разнообразные материалы - каменный инвентарь, керамика, предметы искусства и культа, хранящиеся в настоящее время в фондах ИАЭТ СО РАН. Большая их часть не опубликована. Этот археологический материал был изучен с помощью различных методов: стратиграфии и планиграфии (жилища и межжилищное пространство), петрографии и морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). В результате исследований выяснилось, что в коллекции из раскопа I (1974 г.) представлены преимущественно артефакты среднего (малышевская и кондонская культуры, белькачинский комплекс), позднего (вознесеновская культура) и финального (финальнонеолитический тип) этапов неолита. Есть предметы более поздних эпох (палеометалл, ранний железный век и Средневековье), а также керамика, не идентифицирующаяся с нижнеамурскими комплексами. Выявлены конструктивные особенности жилищ. Морфотипологический анализ каменного инвентаря показал наличие в поселенческом комплексе различных орудий и инструментария, а также материалов первичного расщепления. Установлено, что использовались разнообразные породы камня (при преобладании алевролита, аргиллита, кремнистых пород). Культурно-хронологический анализ позволил определить принадлежность бытовой керамики, а также предметов искусства, культа преимущественно к малышевской (развитый этап) и вознесеновской (поздний этап) культурам.

Приамурье, сучу, неолит, жилища, инвентарь, искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/145145902

IDR: 145145902 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.022-032

Текст научной статьи Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I)

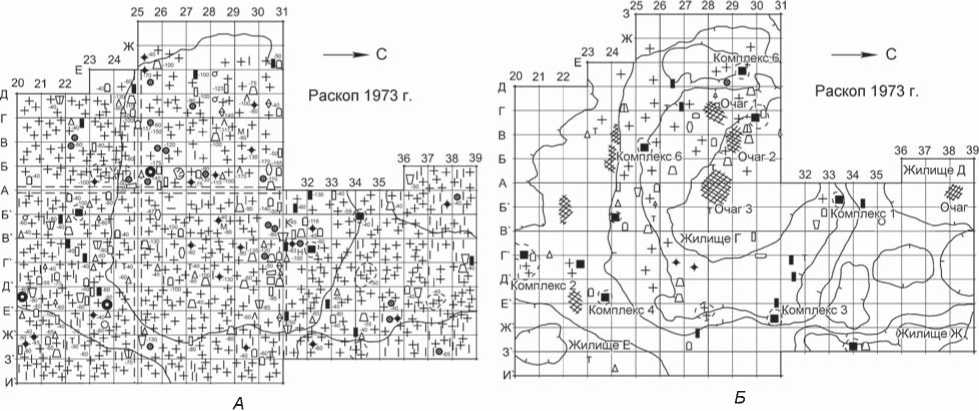

Раскопки*, проводившиеся в юго-восточной части приамурского о-ва Сучу в августе – сентябре 1974 г., были продолжением работ предыдущих лет (1972 и 1973 гг.) [Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2016]. Раскоп 1974 г. располагался в основном на полотне грунтовой дороги. Как и в предшествующие годы, его площадка была разбита на квадраты 1 × 1 м. Отсчет их цифровых обозначений оставался прежним – с юга на север (с 20 по 38). Буквенные же обозначения прирезанных квадратов с востока на запад (с А по Ж) были дополнены штрихами (с Иʹ по Бʹ). Общая площадь раскопа в 1974 г. составила 211 м2 (рис. 1, А – В ). В ходе работ был получен разнообразный вещественный материал в количестве 14 647 ед.

Материалы и методы исследования

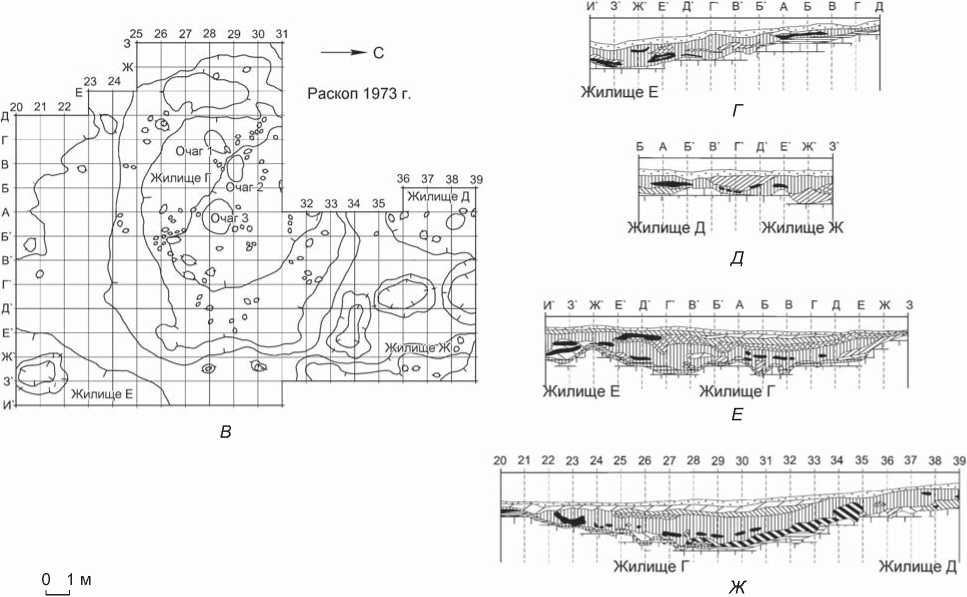

Материалами для изучения послужили археологическая коллекция (каменный инвентарь, керамика, предметы искусства, культа) и полевая документация (чертежи, дневники, отчеты), хранящиеся в фондах ИАЭТ СО РАН. Использовались различные методы: стратиграфии и планиграфии (жилища и межжилищное пространство), петрографии и морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). Для определения сырья (пород камня) в лаборатории физико-химических методов исследования Хабаровского инновационно-аналитического центра (ХИАЦ) Института тектоники и геофизики ДВО РАН был проведен петрографический анализ 18 образцов, четыре из них обследовались методом оптической микроскопии на оптическом поляризационном микроскопе AXio Imager A2m с изготовлением прозрачных шлифов**.

Результаты исследования

Стратиграфия. Для выяснения стратиграфии были оставлены три бровки по линиям 25, 31 и А. Информацию дополнили разрезы южной (по линии 20) и северной (по линии 39) стенок (рис. 1, Г – Ж ). Стратиграфия раскопа I (участок 1974 г.) в целом не отличалась от стратиграфии его участков прежних лет. Сверху залегал слой мешаного грунта мощностью от 15 до 40 см. Под ним находился темно-коричневый гумусированный грунт, местами достигавший 1,5 м. Он был основным заполнением жилищных котлованов и межжилищного пространства. Этот слой включал в себя линзы светло-желтого и светло-серого песка и сравнительно мощные прослойки серо-желтого рыхлого суглинка, а также коричневого и светло-коричневого грунта. Ниже располагался плотный глинистый пласт мощностью 5–12 см, перемежавшийся участками прокаленного песка, темно-коричневого или почти черного грунта с примесью угольков или же углистыми пятнами, скоплением углей. В некоторых случаях слой уплотненной глины лежал непосредственно на материке, представлявшем собой желтый суглинок.

Жилища и межжилищное пространство. Жилище Г почти целиком занимало южную половину раскопа. Котлован округлой в плане формы. Его внешний диаметр по линии С – Ю 10,2 м, по линии В – З – 12,8 м, площадь в пределах внешнего контура 130,56 м2. Котлован был впущен в грунт максимально на глубину 2,2 м от современной поверхности. Наибольшая высота его стенок отмечена в западной и северо-западной частях, где она составляет почти 1,5 м по отношению к уровню пола в центре жилища – в наиболее глубоком его участке. В других местах стенки чуть ниже и менее крутые. Основная площадь котлована – от ровного участка пола до внешних его контуров – занята широкими уступами. Особенно четко они прослеживаются в юго-западной и западной частях. Здесь их ширина достигает 2–3 м. Горизонтальная площадка, на которой размещались очаги, т.е. пол жилища, сравнительно небольшая – 6,5 × 5,5 м. Во многих местах пол был специально покрыт слоем глины толщиной на отдельных участках до 40 см. В жилище выявлено три очага, 80 столбовых и две хозяйственные ямы. Очаг 1 (1,00 × 1,05 м) располагался на югозападном уступе котлована, очаги 2 (0,65 × 0,95 м) и 3 (1,00 × 0,95 м) – непосредственно на полу.

1 ш4 и7 Г~л~| 10 и 13 ш 16 ш 19 Г®1 22 ш 25 ЕЗ 28 8SS 31 ЕЕ 34 Q3740

2 И58и 11 С°1 14 [Т 17 пп 20 и 23 26 29 32 35 38и

3 пп 6 m 9 и 12 и 15 и 18 21 24 Q 27 ■ 30 33 36 а 39и

Рис. 1. Планы части раскопа I (1974 г.) на уровнях заполнения жилищ ( А ), пола ( Б ), материка ( В ) и разрезы стенок раскопа по линиям 20 ( Г ), 39 ( Д ), бровок по линиям 25 ( Е ), А ( Ж ).

1 – рубящее орудие; 2 – нож; 3 – ножевидная пластинка; 4 – наконечник; 5 – проколка; 6 – скребловидное орудие; 7 – комбинированное орудие; 8 – пила; 9 – точило; 10 – лощило; 11 – наковальня; 12 – мотыга; 13 – курант; 14 – булава; 15 – камень с лункой; 16 – заготовка орудия; 17 – нуклеус; 18 – отбойник, отжимник; 19 – отщеп; 20 – изделие из камня; 21 – подвеска; 22 – пряслице; 23 – глиняная скульптурка; 24 – развал сосуда; 25 – керамика; 26 – камень; 27 – глубина от современной дневной поверхности; 28 – мешаный грунт; 29 – серо-желтый суглинок; 30 – темно-коричневый грунт; 31 – темно-коричневый и почти черный грунт с угольками; 32 – коричневый грунт; 33 - коричневый грунт с органическими остатками; 34 – светло-серый песок; 35 – светло-желтый песок; 36 – уплотненная глина (пол); 37 – светло-коричневый грунт; 38 – прокаленный песок; 39 – скопление углей, углистые прослойки; 40 – материк; 41 – ямы от столбов; 42 – хозяйственные ямы.

В северной части раскопа вскрыт юго-западный угол жилища Д . Котлован округлой в плане формы. С учетом данных, полученных в раскопе 1973 г., его внешний диаметр по линии С – Ю 9 м, по линии В – З – 8 м, площадь в пределах внешнего контура 72 м2. Котлован неглубокий, стены пологие, пол заметно повышается от центра к ним. Уступы не зафиксированы. В раскопанной в 1974 г. части жилища выявлены очаг (диаметр 60 см) и семь столбовых ям.

В юго-восточном углу раскопа вскрыт край жилища Е . По небольшому участку, представляющему покатую стенку, определить размеры и глубину котлована не представляется возможным. Ям от столбов в нем не обнаружено, однако выявлена неглубокая яма, использовавшаяся, вероятно, для хозяйственных нужд.

Жилище Ж примыкало с северо-восточной стороны к жилищу Г . Раскопом вскрыт небольшой участок, но довольно ясно прослеживается котлован глубиной 20–30 см. В нем вдоль стенки зафиксировано пять столбовых ям.

Вполне вероятно, что в юго-западном углу раскопа был вскрыт небольшой участок еще одного жилища; просматривается часть внешнего контура котлована.

Общая площадь межжилищного пространства составила ок. 85 м2. На площадке между жилищами Г , Д и Ж зафиксированы три предположительно хозяйственно-бытовые и семь столбовых ям (рис. 1, В ). С южной стороны жилища Г зафиксированы четыре углистых пятна мощностью не более 5 см. Два из них располагались в непосредственной близости от края котлована, два – к юго-востоку от них (рис. 1, Б ).

Таким образом, в ходе раскопочных работ были полностью исследованы жилище Г и довольно значительный участок межжилищного пространства, частично – жилища Д , Е и Ж (юго-восточный и северозападные их сегменты соответственно).

Каменный инвентарь. Рассматриваемая коллекция из раскопа I 1974 г. насчитывает 353 экз.* Использовались разные породы камня (табл. 1; рис. 2, 1 – 4 ). Доминируют алевролит и аргиллит. Характерны также кремни, кварциты, яшмы, халцедоны и т.п. преимущественно в виде мелкого и среднего галечника. Представлены базальт и габбро-базальт, гранит, песчаник.

Материалы первичного расщепления составили 269 экз. (рис. 2, 5 – 11 ). Зафиксировано шесть одноплощадочных клиновидных нуклеусов из галек длиной от 3,00 до 5,75 см. Есть также нуклевидные обломки (8 экз.) и гальки со сколами (3 экз.). Пластинчатый комплекс включает ножевидные пластинки (15 целых и 4 обломка), а также отщепы (26 экз.)

и сколы (22 экз.). Пластинки двух- или трехгранные, почти правильной формы, пластинчатые отщепы и сколы преимущественно неправильной формы. Есть зазубрины, следы использования, ретушь. От-щепы (204 экз.) большей частью средних размеров. Сколы (281 экз.), технические, с участками естественной поверхности, но в основном вторичные фронтальные.

Орудийный набор (рис. 2, 12 – 24 ) – орудия (66 экз.), их обломки (31 экз.) и заготовки (15 экз.) – включает наконечники стрел и дротиков, ножи, проколки, скребки, скребло, тесловидно-скребловидное орудие, топоры, тесла, стамеску, комбинированные орудия, два обломка наверший булавы или рыболовных грузил. Инструментарий представлен точильными камнями (целым и обломком), лощилом, двумя фрагментами ударных орудий, отжимником и плиткой-наковальней с обломанными концами.

Наконечники стрел (13 целых и обломок) имеют удлиненно-треугольную форму, прямое, закругленное или выемчатое основание либо выделенный черешок. Наконечники дротиков (два целых и пять обломков) ланцетовидные или листовидные, с прямым основанием либо со слегка выделенным черешком. Ножи (девять целых, два обломка и заготовка) листовидные, слегка асимметричные в плане, линзовидные в сечении и удлиненно-подтреугольной формы. Скребки (13 целых и 11 заготовок) концевые и боковые. Проколки (три целых и заготовка) «плечиковые» и с «носиком». Топоры (два целых, восемь обломков и заготовка) имеют удлиненно-подпрямоугольную в плане и подтреугольную в сечении форму. Тесла (9 целых, 13 обломков и заготовка) удлиненно-подтра-пециевидные или подпрямоугольные в плане, дву- или односторонне выпуклые, подтреугольные либо прямоугольные в сечении.

В качестве заготовок для орудий наиболее часто использовались отщепы, реже пластинки, гальки. Основной прием вторичной обработки – ретуширование, применялись также шлифовка и заточка. Ретушь крутая или полукрутая, субпараллельная, параллельная и струйчатая, уплощающая (со спинки) и приостряющая (краевая). Рубящие орудия оформлялись шлифовкой поверхностей и заточкой лезвийной части.

В целом морфотипологический и функциональный анализ каменного инвентаря показал наличие в поселенческом комплексе как артефактов, относящихся к первичному расщеплению, так и различных орудий, инструментария.

Бытовая керамика. В коллекции 12 307 экз.: глиняные сосуды (реконструкции) и их части (12 272), изделия из глины (35). Выявлена керамика в основном среднего (малышевская и кондонская культуры, белькачинский комплекс), позднего (вознесеновская

Таблица 1. Результаты петрографического анализа артефактов

|

Номер пробы |

Полевой шифр |

Место нахождения, глубина, см |

Порода |

Примечание |

|

С-1 |

Су-74/228 |

Межжилищное пространство, 20 |

Кварцит |

С мусковитом |

|

С-8 |

Су-74/4723 |

Жилище Е , заполнение, нижняя часть, 60–80 |

Кремень |

Окремненный алевролит |

|

С-12 |

Су-74/5662 |

То же, верхняя часть, 40–60 |

Кварцит |

– |

|

С-13 |

Су-74/5685 |

То же |

Халцедон |

Яшмовидный |

|

С-14 |

Су-74/5686 |

» |

» |

Карнеол |

|

С-22 |

Су-74/7162 |

Межжилищное пространство, 80 |

Алевролит |

– |

|

С-30 |

Су-74/8705 |

Жилище Е , заполнение, верхняя часть, 40–60 |

Сильно окремненный гранит |

– |

|

С-31 |

Су-74/8708 |

То же |

Яшма |

– |

|

С-32 |

Су-74/8862 |

То же, нижняя часть, 70 |

Кремень |

– |

|

С-33 |

Су-74/8863 |

То же |

» |

– |

|

С-36 |

Су-74/9445 |

Жилище Ж , заполнение, верхняя часть, 50–60 |

Аргиллит |

– |

|

С-38 |

Су-74/10289 |

Межжилищное пространство, 60–80 |

Кремень |

– |

|

С-41 |

Су-74/10924 |

Жилище Е , заполнение, нижняя часть, 100 |

Алевролит |

– |

|

С-42 |

Су-74/10925 |

То же |

Яшма |

Прожилки сахаровидного кристаллического кварца |

|

С-43 |

Су-74/10930 |

» |

Халцедон |

Опаловидный |

|

С-44 |

Су-74/10933 |

» |

» |

» |

|

С-52 |

Су-74/12836 |

» |

Алевролит |

– |

|

С-56 |

Су-74/13819 |

Межжилищное пространство, 60–80 |

Оливиновый габбро-базальт |

– |

3 cм

5–11

12–21

5 cм

19 0

5 cм

Рис. 2. Фотографии шлифов ( 1 – 4 ) и изделия из камня ( 5 – 25 ).

1 – карнеол (С-14); 2 – алевролит (С-41); 3 – яшма с прожилками сахаровидного кристаллического кварца (С-42); 4 – оливиновый габбро-базальт (С-56); 5 – нуклеус; 6 – 11 – ножевидные пластины; 12 , 13 – наконечники стрел; 14 , 15 – наконечники дротиков; 16 , 17 , 21 – ножи; 18 – проколка; 19 – скребок; 20 – комбинированное орудие; 22 – тесло; 23 – топор; 24 – обломок навершия булавы;

25 – скульптурное изображение «мужчина – женщина».

Таблица 2 . Распределение глиняных сосудов и их частей по местонахождению в раскопе

|

Керамика |

Жилища |

Межжилищное пространство |

Итого |

|||

|

Г |

Д |

Е |

Ж |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Общие данные |

||||||

|

Сосуд (реконструкция) |

17 |

– |

3 |

– |

5 |

25 |

|

Верхняя часть |

219 |

– |

13 |

11 |

89 |

332 |

|

Нижняя часть |

15 |

– |

4 |

– |

9 |

28 |

|

Боковина |

4 |

– |

1 |

3 |

2 |

10 |

|

Венчик |

1 194 |

20 |

165 |

53 |

295 |

1 727 |

|

Стенка |

6 115 |

148 |

908 |

250 |

1 671 |

9 092 |

|

Донце |

727 |

2 |

97 |

35 |

197 |

1 058 |

|

Итого |

8 291 |

170 |

1 191 |

352 |

2 268 |

12 272 |

|

Малышевская культура |

||||||

|

Сосуд (реконструкция) |

4 |

– |

2 |

– |

3 |

9 |

|

Верхняя часть |

106 |

– |

9 |

7 |

60 |

182 |

|

Нижняя часть |

7 |

– |

3 |

– |

7 |

17 |

|

Боковина |

3 |

– |

– |

2 |

– |

5 |

|

Венчик |

872 |

6 |

130 |

35 |

245 |

1 288 |

|

Стенка |

4 104 |

99 |

713 |

187 |

1 250 |

6 353 |

|

Донце |

402 |

6 |

66 |

20 |

136 |

630 |

|

Итого |

5 498 |

111 |

923 |

251 |

1 701 |

8 484 |

|

Кондонская культура |

||||||

|

Сосуд (реконструкция) |

2 |

– |

1 |

– |

0 |

3 |

|

Верхняя часть |

13 |

– |

1 |

2 |

12 |

28 |

|

Нижняя часть |

1 |

– |

1 |

– |

– |

2 |

|

Боковина |

0 |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

|

Венчик |

63 |

2 |

14 |

2 |

23 |

104 |

|

Стенка |

372 |

28 |

100 |

20 |

191 |

711 |

|

Донце |

93 |

9 |

20 |

7 |

38 |

167 |

|

Итого |

544 |

39 |

138 |

31 |

265 |

1 017 |

|

Белькачинский комплекс |

||||||

|

Верхняя часть |

4 |

– |

– |

1 |

2 |

7 |

|

Боковина |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Венчик |

10 |

3 |

8 |

2 |

– |

23 |

|

Стенка |

155 |

5 |

35 |

7 |

52 |

254 |

|

Донце |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Итого |

170 |

8 |

43 |

10 |

55 |

286 |

|

Вознесеновская культура |

||||||

|

Сосуд (реконструкция) |

9 |

– |

– |

– |

2 |

11 |

|

Верхняя часть |

62 |

– |

1 |

1 |

12 |

76 |

|

Нижняя часть |

4 |

– |

– |

– |

2 |

6 |

|

Боковина |

1 |

– |

– |

1 |

– |

2 |

|

Венчик |

180 |

9 |

8 |

13 |

22 |

232 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Стенка |

840 |

15 |

37 |

32 |

145 |

1 069 |

|

Донце |

113 |

5 |

8 |

8 |

17 |

151 |

|

Итого |

1 209 |

29 |

54 |

55 |

200 |

1 547 |

|

Финальнонеолитический тип |

||||||

|

Сосуд (реконструкция) |

2 |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Верхняя часть |

25 |

– |

2 |

– |

– |

27 |

|

Нижняя часть |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Венчик |

22 |

– |

– |

– |

2 |

24 |

|

Стенка |

240 |

– |

1 |

1 |

9 |

251 |

|

Донце |

69 |

– |

1 |

– |

4 |

74 |

|

Итого |

359 |

– |

4 |

1 |

15 |

379 |

Таблица 3 . Распределение бытовых керамических изделий по местонахождению в раскопе

|

Керамика |

Жилища |

Межжилищное пространство |

Итого |

|||

|

Г |

Д |

Е |

Ж |

|||

|

Общие данные |

||||||

|

Пряслице |

1/6 |

- |

0/1 |

0/1 |

0/2 |

1/10 |

|

Заготовка пряслица |

7/4 |

2/0 |

- |

- |

1/ 0 |

10/4 |

|

Лощило |

1/2 |

- |

- |

- |

- |

1/2 |

|

Заготовка лощила |

5/0 |

- |

- |

- |

- |

5/0 |

|

Скребло |

1/0 |

- |

- |

- |

- |

1/0 |

|

Катушка |

0/1 |

- |

- |

- |

- |

0/1 |

|

Итого |

15/13 |

2/0 |

0/1 |

0/1 |

1/2 |

18/17 |

|

Малышевская культура |

||||||

|

Пряслице |

1/4 |

0/1 |

0/1 |

0/2 |

1/8 |

|

|

Заготовка пряслица |

5/4 |

2/0 |

- |

- |

1/0 |

8/4 |

|

Лощило |

1/2 |

- |

- |

- |

- |

1/2 |

|

Заготовка лощила |

5/0 |

- |

- |

- |

- |

5/0 |

|

Скребло |

1/0 |

- |

- |

- |

- |

1/0 |

|

Итого |

13/10 |

2/0 |

0/1 |

0/1 |

1/2 |

16/14 |

Примечание . Первая цифра – число целых экземпляров, вторая – количество обломков изделий.

7777777^

i« Si

umiiuuut'.^

;1ЩМка

trmv

MR?*!®:

0 5 cм

1, 2, 7–11, 18, 31, 34, 39–44

5 cм

3 –6, 12–17, 19–30, 32, 33, 35–38

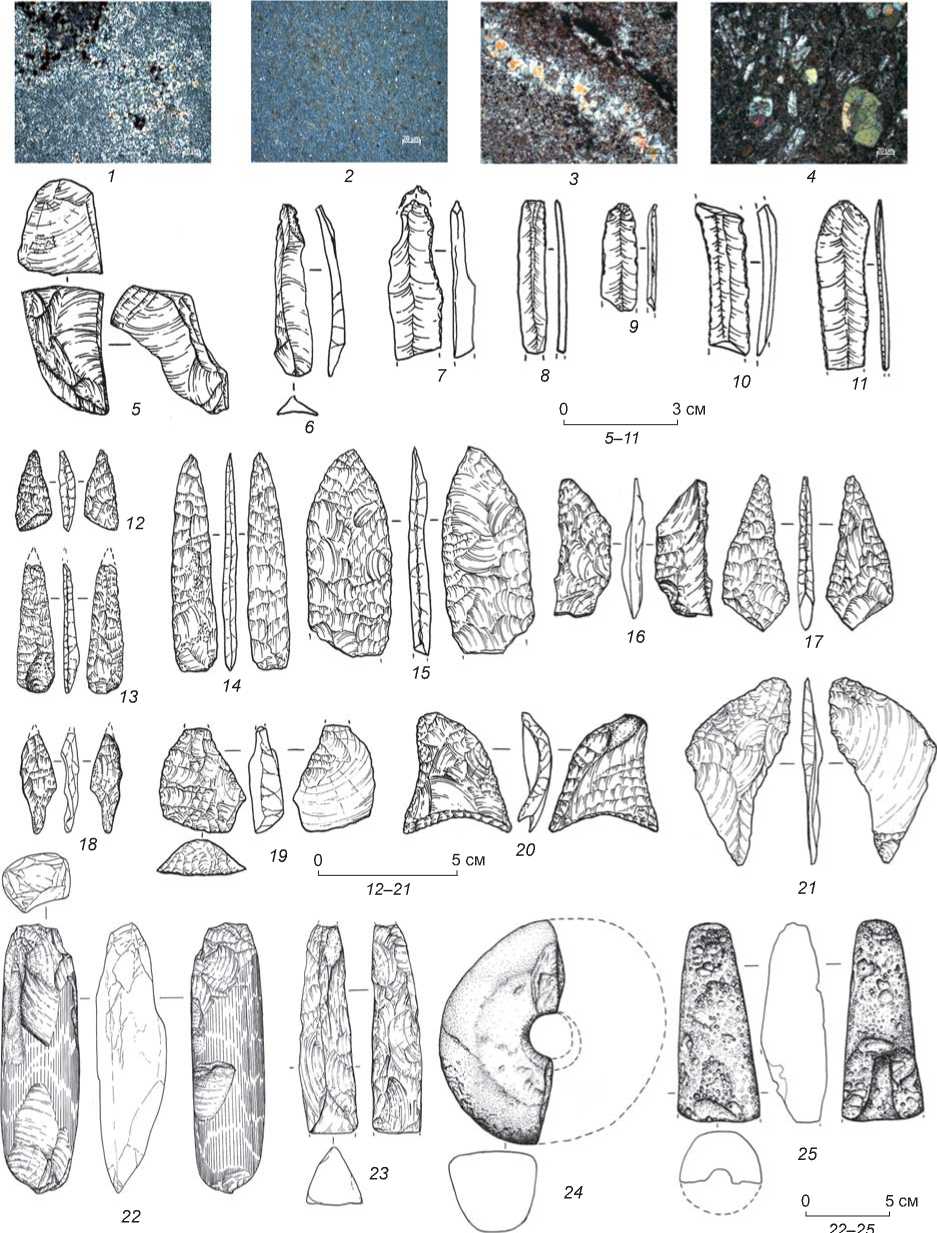

Рис. 3 . Бытовая керамика ( 1 - 3 , 6 - 23 , 25 - 28 , 31 - 35 , 39 - 44 ) и предметы искусства, культа ( 4 , 5 , 24 , 29 , 30 , 36 - 38 ).

1-11, 29, 30, 36-38 - малышевская культура; 12-16 , 19-23 - кондонская культура; 17, 18 - белькачинский комплекс; 24-28 , 31-35, 39, 40 - вознесеновская культура; 41 - финальнонеолитический тип; 42-44 - с признаками разных культурных традиций.

плоского глиняного кольца, десять целых и пять обломанных керамических стерженьков, два обломка глиняных штампов и часть чуринги. Обломки же керамических скульптурок - шести женских (две головы и четыре фрагмента торсов), двух мужских (обломки голов) и двух неопределенных (части ног?) - могли принадлежать и малышевской, и вознесеновской традиции [Медведев, 2011, с. 11-13]. Культурно-хронологическая принадлежность еще двух находок -неорнаментированных фрагментов дисков с отвер-

стием - определяется как финальнонеолитическая и польцевская.

Описанные выше предметы искусства, культа (диски, чуринги, стержни, кольца и мелкая пластика из глины и камня) нередко фиксируются в материалах малышевских и вознесеновских поселений [Деревянко и др., 2000, с. 428-429; 2002, с. 194, 246, 366, 368; Деревянко, Медведев, 1993, с. 60, 64, 86; 1994, с. 34, 41; Медведев, 2000,2001, 2002]. Довольно значительное количество изделий неутилитарного назначения,

Таблица 4 . Распределение предметов искусства, культа по местонахождению в раскопе *

|

Тип изделия |

Жилища |

Межжилищное пространство |

Итого |

|||

|

Г |

Д |

Е |

Ж |

|||

|

Керамический диск |

1/2 |

– |

– |

– |

– |

1/2 |

|

Диск из камня (алевролит) |

0/1 |

– |

– |

– |

– |

0/1 |

|

Керамическая подвеска |

2/0 |

– |

– |

– |

– |

2/0 |

|

Подвеска из камня (алевролит, кремень) |

6/0 |

– |

– |

– |

– |

6/0 |

|

Заготовка подвески из камня (алевролит) |

1/0 |

– |

– |

– |

– |

1/0 |

|

Бусина из камня |

1/0 |

– |

– |

– |

– |

1/0 |

|

Керамическое кольцо |

– |

– |

– |

– |

0/1 |

0/1 |

|

Кольцо из камня (нефрит) |

– |

– |

– |

– |

1/0 |

1/0 |

|

Керамическая скульптура |

1/8 |

– |

0/3 |

– |

0/2 |

1/13 |

|

Скульптура из камня (базальт) |

1/0 |

– |

– |

– |

– |

1/0 |

|

Керамический стержень |

8/4 |

– |

2/0 |

– |

0/1 |

10/5 |

|

Керамический штамп |

0/2 |

– |

– |

– |

– |

0/2 |

|

Керамическая поделка |

1/1 |

– |

1/0 |

1/0 |

– |

3/1 |

|

Поделка из камня (кремень) |

1/0 |

– |

– |

– |

– |

1/0 |

|

Чуринга |

0/3 |

0/1 |

– |

– |

– |

0/4 |

|

Итого |

23/21 |

0/1 |

3/3 |

1/0 |

1/4 |

28/29 |

*См. примеч. к табл. 3.

культура) и финального (финальнонеолитический тип) этапов неолита (табл. 2, 3; рис. 3, 1 – 3 , 6 – 23 , 25 – 28 , 31 – 35 , 39 – 44 ). Для средненеолитической ке-

разнообразен, тогда как у финальнонеолитической украшались только венчики.

Кроме описанных комплексов, в коллекции име-

рамики характерны преимущественно открытые и закрытые сосуды с выделенной горловиной или без нее, формовавшиеся ленточным и жгутовым, кольцевым и спиральным, а также, возможно, лоскутным налепом в программе донного и донно-емкостного начина. Тесто плотное, с шамотом. Цветовая гамма от светлых (желтых, красноватых, оранжевых, коричневых) до темных (коричневых и серых) оттенков; есть окрашенные красной краской «малышев-ские» образцы (294 экз.). Орнамент малышевской керамики отличается разнообразием, а кондонской и белькачинской, напротив, «стандартизацией» элементов, мотивов, композиций. Для поздне- и финальнонеолитической керамики характерны емкости с горловиной закрытых форм, изготовленные ленточно-кольцевым налепом в программе донного, донно-емкостного и емкостно-донного начина. Тесто от сравнительно плотного до очень рыхлого с добавкой пресноводного моллюска. Цвет желтовато- или оранжево-серый, светло- и темно-коричневый, темно-серый. Декор вознесеновской керамики довольно

ются четыре венчика и две стенки, сочетающие «ма-лышевские» и «вознесеновские» признаки, а также керамика (116 экз.), не идентифицирующаяся с нижнеамурской [Василевский, 2008, с. 376, рис. 100, 2 , 3 ]. Среди последней выделяются три группы фрагментов с характерным рыхлым тестом с примесью пресноводного моллюска: 1) с оттисками веревки разной толщины и фактуры; 2) с мелкими овальными вдав-лениями, напоминающими выколотку; 3) с прочесами зубчатым инструментом, возможно, раковиной.

Помимо неолитической керамики, есть и более поздняя (450 экз.): 6 венчиков и 3 стенки (эпоха па-леометалла) [Медведев, 2003; Дерюгин, Лосан, 2009, с. 53, 64, табл. 8, 1 , 3 , 7 ], 8 верхних и 2 нижние части, 37 венчиков, 322 стенки, 49 донцев и заготовка пряслица (ранний железный век), 3 венчика, 18 стенок и донце (Средневековье).

Таким образом, основной массив керамики, выявленной в результате раскопок 1974 г., относится к среднему неолиту. Большая часть этого материала связана с жилищными комплексами, что определя-

ет культурную и хронологическую принадлежность последних. Наличие прочей неолитической и постнеолитической керамики свидетельствует о постоянных миграционных потоках, проходивших через остров начиная со средних этапов неолита и вплоть до развитого Средневековья. Часть мигрантов была инотерриториальной по отношению к населению исследуемого региона и имела разные места выхода. В целом же анализ керамики показал наличие развитых гончарных традиций, имеющих четкие отличительные признаки на уровне типов, комплексов и культур и признаки сходства на региональном и хронологическом уровне.

Предметы искусства, культа. Коллекция насчитывает 57 образцов (табл. 4; см. рис. 2, 25 ; 3, 4 , 5 , 24 , 29 , 30 , 36 – 38 ). К малышевской культуре относятся четыре каменные и две керамические подвески, диск, изготовленный из донца сосуда, часть каменного диска, обломок керамической поделки. С этим же комплексом коррелируются три фрагмента глиняных изделий типа чуринг и обломки пяти скульптурных изображений. Четыре из них – керамические фигурки медведей (одна целая и три в обломках), одно – каменный фаллический предмет с женским символом-вуль-вой (высота изделия 11 см, диаметр основания 5 см). К вознесеновской культуре можно отнести фрагмент

выявленных в раскопе, свидетельствует о развитых духовных традициях, связанных прежде всего с культами плодородия и солярным.

Обсуждение и выводы

Планиграфический анализ раскопанных участков жилищ выявил их конструктивные особенности. Наблюдается существенная разница в глубине: у жилища Г она значительная – более 2 м от дневной поверхности, у жилищ Д, Е и Ж котлованы неглубокие. В них уступы, которые имеются в котловане жилища Г, не выявлены. Еще одна конструктивная особенность этого полностью раскопанного жилища – три очага. Ямы от столбов в его пределах размещаются четырьмя крупными скоплениями. Первое (из 12 ям) располагается на верхнем уступе котлована и имеет дугообразную форму, повторяя контур жилища. Второе (из 29 ям) и третье (из 31 ямы) скопления сосредоточены в основном на втором уступе и на полу под ним. Они вытянуты двумя параллельными полосами по линии СВ – ЮЗ. Четвертое скопление (из 11 ям) расположено вокруг очага 1 в центре котлована. Отмеченные особенности конструкции жилища Г (большие размеры, глубокий котлован, наличие уступов) типичны для малышевских сооружений. Сравнительно неглубокие котлованы без уступов, как у жилищ Д, Е и Ж, характерны для строительных традиций прежде всего кондонской культуры. Вполне возможно, что по меньшей мере одно из частично вскрытых жилищ, видимо Е, связано с ней. Если это так, то раскопками 1974 г. лишь в единственном месте на Сучу были зафиксированы остатки кондонской культуры.

Можно предположить, что самое большое и глубокое жилище ( Г ) из выявленных в раскопе 1974 г. было сооружено раньше, чем остальные. Его следует отнести к развитому этапу строительной традиции. Жилище Г , как и многие другие подобные строения малышевской культуры, имело подземную часть (котлован) с уступами-лежанками вдоль стен, закрепленными жердочками, кольями, плахами. Вся наземная деревянная и земляная конструкция жилища держалась на столбах. Его внешний облик ассоциируется, скорее всего, с усеченной пирамидой. Вход в жилище не выявлен. Его обитатели входили и выходили через дымовое отверстие по лестнице-бревну. Подобная конструкция характерна практически для всех раскопанных неолитических жилищ Приамурья. Жилища Д , Е и Ж относятся к несколько более позднему этапу. Стратиграфическая ситуация подтверждает данное заключение. В разрезе бровки по линии А видно, что нижний слой заполнения жилища Д отчасти перекрывает пол жилища Г . Вероятнее всего, этот слой – выброс, который образовался при строительстве более позднего котлована. Аналогичную картину в отношении жилищ Е и Г демонстрирует разрез бровки по линии 25.

Каменный и керамический инвентарь из раскопа I (1974 г.) четко указывает на то, что древнее население острова вело комплексное хозяйство, основой которого были охота, рыболовство и собирательство. Представлены орудия для обработки камня, дерева и кости, для охоты и рыбной ловли, переработки добытой дичи и рыбы, обработки продуктов собирательства. Результаты анализа керамики говорят о развитых гончарных традициях с ярко выраженными индивидуальными особенностями на уровне культур, комплексов и типов и с общими признаками на уровне региона. Многочисленные предметы искусства, культа свидетельствуют о развитых духовных традициях, в т.ч. и связанных с культами плодородия и солярным. Изучение керамики выявило следы постоянных внутренних и внешних миграционных потоков, проходивших через остров начиная со средних этапов неолита (конец V – начало IV тыс. до н.э.) и вплоть до развитого Средневековья. Можно отметить и разные точки выхода мигрантов. Однако, как показало проведенное исследование, в неолите о-в Сучу был местом долговременного обитания прежде всего носителей малы-шевской и вознесеновской культур.

В целом стационарные исследования поселения Сучу, проводившиеся в 1974 г., как указывалось выше, продолжили работы предшествующих лет. В ходе раскопок были получены разнообразные археологические материалы. Проведенный различными методами анализ артефактов – каменного инвентаря, керамики, предметов искусства, культа – значительно дополнил научные представления о неолите Приамурья и сопредельных с ним территорий, а также обозначил перспективу его будущего исследования.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Авторы выражают благодарность О.С. Медведевой (оформление текста) и Ю.В. Табаревой (выполнение рисунков) за помощь в подготовке материала к печати.

Список литературы Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I)

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. -Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 2008. - 412 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследования поселения Гася: (Предварительные результаты, 1980 г.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1993. - 109 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследования поселения Гася (Предварительные результаты, 1986-1987 гг.). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1994. - 95 с.

- Деревянко А.П., Чо Ю Чжон, Медведев В.Е., Ким Сон Тэ, Юн Кын Ил, Хон Хён У Чжун Сук Бэ, Краминцев В.А., Кан Ин Ук, Ласкин А.Р. Отчет о раскопках на острове Сучу в Ульчском районе Хабаровского края в 2000 г. - Сеул: Изд-во Гос. исслед. ин-та культурного наследия Республики Корея, 2000. - 564 с. (на рус. и кор. яз.).

- Деревянко А.П., Чо Ю Чжон, Медведев В.Е., Юн Кын Ил, Хон Хён У, Чжун Сук Бэ, Краминцев В.А., Медведева О. С., Филатова И.В. Исследования на острове Сучу в Нижнем Приамурье в 2001 году. - Сеул: Изд-во Гос. исслед. ин-та культурного наследия Республики Корея, 2002. -1081 с. (на рус. и кор. яз.).