Итоги кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения самарской области

Автор: Пенкин А.А., Жичкин К.А., Гурьянов Алексей Владиславович

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Земельный вопрос - практический опыт

Статья в выпуске: 9 (144), 2013 года.

Бесплатный доступ

Авторы статьи сравниваются два методологических подхода, использованных в Самарской области в 2006 и 2012 годах, при проведении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Выявляют недостатки методики, применявшейся в 2006 году. Проводят сравнительный анализ итоговых результатов, полученных с использованием разных методик. Делают вывод о корректности методологии, применяемой в настоящее время, и достоверности получаемых результатов.

Кадастровая оценка, кадастровая стоимость, земли сельскохозяйственного назначения, агроэкологический потенциал, почвенные разновидности

Короткий адрес: https://sciup.org/170172031

IDR: 170172031

Текст научной статьи Итоги кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения самарской области

Впервые кадастровая оценка в Российской Федерации была проведена в 2001 году. Затем такие оценки стали проводиться один раз в пять лет. Рассмотрим итоги кадастровых оценок, проведенных в 2006 и 2011 годах.

Правовой основой проведения кадастровой оценки в Российской Федерации служат следующие нормативные документы:

-

• постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 «О Государственной кадастровой оценке земель»;

-

• постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении правил проведения Государственной кадастровой оценке земель»;

-

• приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 215 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению государственной функ-

- ции «Организация проведения государственной кадастровой оценки земель»;

-

• приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15 февраля 2007 года № 39 «Об утверждении методических указаний по Государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов»;

-

• приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 445 «Об утверждении методических указаний по Государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения».

Оценка кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января 2006 года проводилась по следующему алгоритму:

-

1) для каждого региона была определена средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения по 1-й группе. Для Самарской области она соста-

- вила 19 270 рублей за один гектар сельскохозяйственных угодий;

-

2) согласно техническому заданию были определены два земельно-оценочных района (далее – ЗОР). В разрезе каждого ЗОР рассчитывался рентный доход как разница между показателями продуктивности (при среднем в Самарской области – 2 704 рублей за один гектар) и базовыми затратами (при среднем для Самарской области размере – 2 006 рублей за один гектар и урожайности – 11,6 кормовых единицы). В дальнейшем производилась дифференциация рентного дохода относительно балла бонитета (при среднем в Самарской области балле бонитета – 63).

Средневзвешенный удельный показатель кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области в целом определен в размере 19 329 рублей за один гектар. Отличие от базового показателя кадастровой стоимости (19 270 рублей за один гектар) составляет 59 рублей за один гектар, или 0,30 процента.

Сложность работы состояло в том, что баллы бонитета не были определены для каждого участка. Они были рассчитаны только по хозяйствам (бывшие колхозы и совхозы). Таким образом, для того чтобы выполнить поставленную задачу, надо было сначала привязать каждый земельный участок к бывшим хозяйствам.

Достоинства применявшейся методики:

-

• относительная простота расчета;

-

• прогнозируемость результата.

Недостатки методики в том, что она имела укрупненный характер: для всех участков одного хозяйства балл бонитета был одинаковым, для области был установлен базовый показатель кадастровой стоимости (19 270 р./га). В основу расчета была положена дифференциация рентного дохода относительно балла бонитета, который был определен в 2000 году. В методике не учитывались качественные свойства каждого конкретного участка. Это привело к тому, что собственники, имеющие земельные участки с лучшими показателями плодородия, недоплачивают, а имеющие земли с худшим плодородием, переплачивают. То есть налицо несправедливое распределение налогового бремени.

Методика оценки земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 ноября 2011 года устранила перекос в распределении налоговой нагрузки.

Суть методики в следующем. Ценность земельного участка, зависящая от естественного плодородия, определяется такими показателями, как:

-

• содержание гумуса в пахотном слое ( К 1 );

-

• мощность гумусового горизонта ( К 2 );

-

• содержание физической глины в пахотном слое ( К 3 );

-

• негативные свойства почв ( К 4 ).

Также учитывается уровень температурного и влажностного режимов на конкретной территории, который рассчитывается по следующей формуле:

АП = ( КУ - Р ) S t>10

К, + 100 ,

К где АП – величина местного агроэкологического потенциала для зерновых культур; 10,0 – базовое значение величины АП;

£ t >10° - сумма температур выше 10°; берется из климатических (агроклиматических) справочников;

К У – коэффициент увлажнения (отношение количества осадков к испаряемости); величины К У более 1,1 принимаются равными 1,1;

Р – поправка к К У :

при К У > 0,76 Р = 0,2–0,6 (1,1– К У );

при К У = 0,76–0,36 Р = 0;

при К У = 0,35–0,30 Р = 0,35 – К У ;

при К У < 0,3 Р = 0,05;

К К – коэффициент континентальности климата.

Коэффициент континентальности климата рассчитывается по формуле:

К

К

_ 360 ( tmax

X + 10

t ■) min

,

где t °

max

– средняя температура самого

теплого месяца;

t ° min – средняя температура самого холодного месяца;

λ – широта местности (берется с точностью до десятых долей градуса, К К более 200 принимаются равными 200).

Поскольку в рамках кадастровой оценки задачей является определение уровня естественного плодородия почв, то коэффициент 1,4 в настоящей статье не рассматривается и формула преобразуется следующим образом:

АП

Ун = 33 , 2 х АП- х К х К х К х К, . н 1234

Таким образом, каждый земельный участок имеет только ему присущие качественные показатели ценности.

Расчет кадастровой стоимости земельного участка предусматривает следующую последовательность:

-

1) определение перечня почвенных разновидностей и площади, которую занимает каждая из них;

-

2) в разрезе почвенных разновидностей определение перечня всех сельскохозяйственных культур, возможных для выращивания (далее – перечень культур);

-

3) в разрезе почвенных разновидностей на основе перечня культур выбор допустимых чередований посевов (далее – севооборот), характеризующихся набором сельскохозяйственных культур, их чередованием, количеством полей, занимаемых каждой сельскохозяйственной культурой, и общим количеством полей севооборота;

-

4) в разрезе почвенных разновидностей определение нормативной урожайности каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур.

Нормативная урожайность ( У н ) определялась по формуле:

АП

Ун = 33,2 х 1,4 х х К х К х К х К, н , , 10,0 12 3 4 ’ где 33,2 – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной почве, соответствующая нормам нормальных зональных технологий при базовом значении АП (10,0);

-

1, 4 – коэффициент пересчета на уровень урожайности при интенсивной технологии возделывания.

После определения нормативной урожайности каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур порядок действий следующий:

-

1) определение рыночной цены для каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур;

-

2) расчет валового дохода на единицу площади для каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур как произведения ее нормативной урожайности и прогнозируемой цены реализации (далее – удельный валовой доход сельскохозяйственной культуры);

-

3) определение затрат на единицу площади на возделывание и уборку каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур (далее – удельные затраты на возделывание сельскохозяйственных культур);

-

4) расчет валового дохода на единицу площади для каждого севооборота путем суммирования произведений удельных валовых доходов сельскохозяйственных культур севооборота и количества полей, занимаемых сельскохозяйственными культурами, и деления результата на общее число полей севооборота (далее – удельный валовой доход);

-

5) расчет затрат на единицу площади для каждого севооборота путем суммирования произведений удельных затрат на возделывание сельскохозяйственных культур севооборота и количества полей, занимаемых сельскохозяйственными культурами, и деления результата на общее число полей севооборота (далее – удельные затраты на возделывание);

-

6) в разрезе почвенных разновидностей расчет затрат на единицу площади на поддержание плодородия почв для каждого севооборота (далее – удельные затраты на поддержание плодородия почв);

-

7) в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного участка расчет удельного показателя земельной ренты для каждого севооборота путем вычитания из величины удельного валового дохода величины удельных затрат на возделывание, величины удельных затрат на поддержание плодородия почв и прибыли лица, ведущего предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве (далее – прибыль предпринимателя);

-

8) определение в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного участка максимального значения удельного показателя земельной ренты из удельных показателей земельной ренты севооборотов;

-

9) определение значения коэффициента капитализации земельной ренты (далее – коэффициент капитализации);

-

10) расчет удельного показателя кадастровой стоимости каждой почвенной разновидности в составе земельного участка путем деления удельного показателя земельной ренты почвенной разновидности на коэффициент капитализации;

-

11) расчет удельного показателя кадастровой стоимости земель в составе зе-

- мельного участка как средневзвешенного по площади почвенных разновидностей удельных показателей кадастровой стоимости почвенных разновидностей.

Перечень почвенных разновидностей, перечень культур, нормативная урожайность каждой сельскохозяйственной культуры определяются на основе данных почвенных обследований и материалов агроклиматического районирования территории субъекта Российской Федерации.

Площади почвенных разновидностей в составе земельного участка определяются путем соотнесения границ почвенных разновидностей, устанавливаемых на основе почвенных карт, и границ земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, устанавливаемых на основе данных Государственного земельного кадастра.

Итоги кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения по первому виду в Самарской области

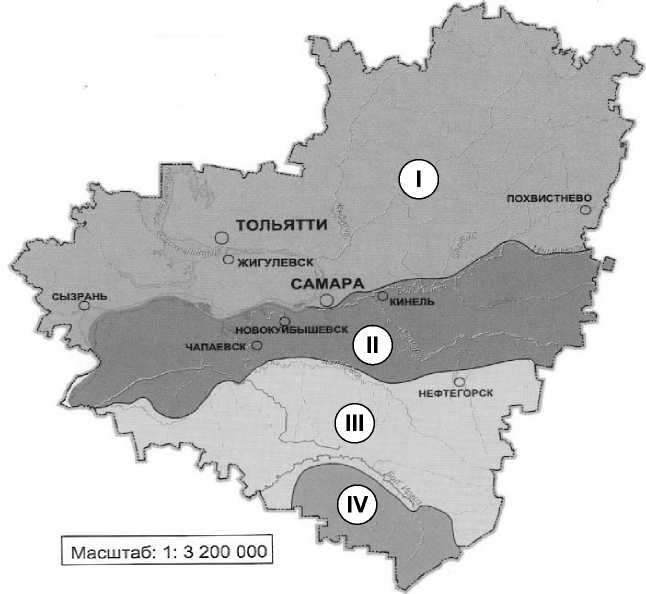

Самарская область – особенный в климатическом плане регион. Особенности климата Самарской области определяют разделение территории области на четыре основные широтные ландшафтные зоны с постепенным изменением биоклиматических факторов с севера на юг (см. рис. 1, табл. 1).

Таблица 1

Характеристика почвенного покрова территории Самарской области

|

Наименование почвенноландшафтной зоны |

Зональные типы почв |

Зональные условия увлажнения |

|

Лесостепная (I*) |

Типичные выщелоченные черноземы |

Близкое к нормальному |

|

Переходная от лесостепной к степной (буферная зона, II) |

Обыкновенные черноземы |

Умеренное с летним дефицитом |

|

Степная (III) |

Обыкновенные и южные черноземы |

Слабый годовой дефицит влажности |

|

Сухостепная (IV) |

Южные и каштановые черноземы |

Устойчивый годовой дефицит влажности |

*Обозначения зон указаны на карте (см. рис. 1).

Рис. 1. Основные широтные ландшафтные зоны Самарской области

Самарская область характеризуется разнообразным почвенным покровом, что обуславливается, с одной стороны, ее расположением в различных природноклиматических зонах – от лесостепной до сухостепной, а с другой – разнообразием рельефа, гидрологических условий и почвообразующих пород (через Самарскую область протекает крупнейшая река Европы Волга, крупные реки Самара, Сок, Кинель, Уса и около 200 мелких речушек).

В области хорошо представлена почвенная зональность, обусловленная постепенным изменением биоклиматических факторов с севера на юг: от серых лесных почв, выщелоченных и типичных черноземов на севере области до южных черноземов, каштановых почв, солонцов и солончаков на юге.

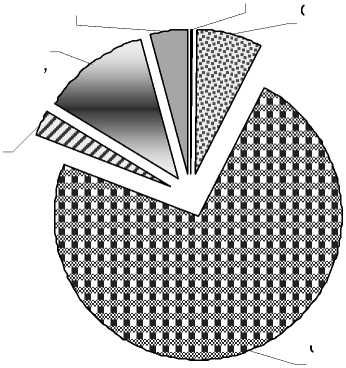

Общее количество почвенных разновидностей в Самарской области достигает нескольких сотен наименований, однако в практическом земледелии учитываются различия только между основными типами почв (рис. 2).

Преобладающими почвами в Самарской области являются черноземы – один из ценнейших природных ресурсов. Их площадь от общего количества пашни составляет 73,3 процента, или 3 921,4 тысячи гектаров. В Самарской области пять видов черноземов:

-

• оподзоленные;

-

• выщелоченные;

-

• типичные;

-

• обыкновенные;

-

• южные.

Большое разнообразие климатических зон, рельефов, типов почв объясняет значительный разброс полученных результатов кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.

Поскольку в Самарской области несколько разновидностей почв, то специалистами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» были определены оптимальные типовые севообороты для этих почв (табл. 2).

В результате расчетов минимальная стоимость земельного участка первого вида интразональных почв, 12,3

4,1

земли под водными объектами, дерново-карбонатные,

0,2

комплекс межзональных и темно-каштановые, 2,7

черноземы,

Рис. 2. Структура почвенного покрова Самарской области (зональные типы почв в процентах от всего земельного фонда в административных границах области – 5 356,5 тысячи гектаров) [6]

серые лесные,

7,4

73,3

Таблица 2

Типовые севообороты для различных природно-экономических зон Самарской области

Сравним полученные результаты кадастровых стоимостей по первой группе с результатами предыдущей кадастровой оценки (табл. 3).

Средняя стоимость одного квадратного метра земель сельскохозяйственного назначения первой группы, посчитанная по методике, примененной в 2011 году, больше, чем средний показатель по состоянию на 1 января 2006 года, в 1,35 раза (на 35 процентов).

Отсортированный массив данных по средней кадастровой стоимости и агроэко-номическому потенциалу представлен в таблице 4 (см. с. 57).

Как видно из таблицы 4, наблюдается тесная взаимосвязь показателей «агрокли-

Таблица 3

Сопоставление результатов кадастровых оценок по первой группе разрешенного использования, проведенных в 2006 и 2011 годах

Основываясь на показателях, представленных в таблице 5 (см. с. 58), можно сде- лать следующие выводы:

-

1) минимальная урожайность наблюдалась в 2006 и 2010 годах, максимальная – в основном в 2008 и 2011 годах. Однако

Таблица 4

Сравнение сельскохозяйственных земель районов Самарской области по средней кадастровой стоимости и агроклиматическому потенциалу

-

2) в среднем по области разброс между показателями максимальной и минимальной урожайности составляет 1,95 раза, при этом максимальный разброс – 2,58 раза

$ о >s Ф Q.

:Е g

CL

Ф ’X §

I О 5

X 00 О f О Ф

О |

со

см

г-

О

st

LO

со

со

Т-

со

-г-

LD

CM

st

co

O)

о

CM

co

Si

CM CM

CO

CM

О CM

00

LD CM

O)

е

а о с

с

&

со

to

О

СМ

st

со

г-

О>

1-

LO

co

h*

о

to

О

in

1-

st

о

CM

LD

00

00

О CM

О

CM

о ■£

С £

со см

ш

to

со

о

st

st

о см

to

см

CM

co

Si

О)

h»

1-

co

CM CM

CM

CO

CM

LD

CM

co

LD CM

00

Н

со

со

00

см

СО

СО

st

СМ

о

LD

CM

LD CM

О)

to

st

h-

1-

in

CM

CM CM

Si

co

co

CM

CO CM

о CM

Л

9 о: к X

eg § S l |§8§§ § в- e e ® Ф О О О л

о

со"

00 со"

см со"

О со см"

LD in со"

СО СМ со"

со

см"

см со"

со со^

см"

LO см"

co

cm"

co

co

см"

in co"

6)- cm"

co

O)

О) 00см"

LD- cm"

co

cm"

in

CO CO-

CO-

00-

LD CD

ID

00

Ф I

ф Е

00 LD см"

со со

о

СО- см"

со со

см

СО- см"

00 О)

см"

s см"

см

со

см"

in

CO-

cm"

3-

co

CO-

о

CO- cm"

co

cm"

о

C0- cm"

co

cm"

CM- cm"

CO-

00

CO 00-

CO

O)

CO-

Е

о> со"

о

оо"

см"

LD о"

О)

О)

оо"

СМ-

о>

co co"

co o"

CM-

co о"

LD o"

co"

st

co"

O>-

CD

CO-

of

o"

O- oo"

h-

o"

X ф Е

со

см

О)

со

О)"

О)"

3

со со" см

о" см

со о" см

со

О)"

О)"

oS

CM-in

CO

О)"

CM oS

о CM

co co" CM

LD o" CM

CM

OD

co cm"

00 co"

CM-in

LD

oo"

co co"

co"

CM-

Ц

Q?S

Ф *

й s^

ОО 5 и? si §а

о> см"

1П

1П

см"

со

О)"

К

со_

см in"

00-

СМ-

ф in"

CM

co"

CM- cm"

st

COLD"

st

COLD"

in

CM

Ф

CM co"

cm"

O>-

in"

CO-

LD-

LD co"

^

со

СМ of

со

<о in"

Si

to со" см

о см

to о" см

со о>

со оо"

co"

о

to to"

LD-

о о" CM

to to" CM

co"

co"

co"

LD-

CM-

O>-

co to"

in cm"

in

о о <м

о> со"

со см"

со

О)"

LD

to о"

о>

со"

о

см~

о>

co co"

co o"

о

O)

o"

O>

co"

^

co"

o>

^ CM

CM

cm"

o"

to co"

o"

in

С) о о

<м

со_

LD оо"

со о"

о"

со" см

LD

со"

см о" см

LD см"

со

in

co"

CO-

CM in

К

OD

CO-

in"

O) cm" CM

to o" CM

co co"

in

co co"

CM LO

LD-

O)

cm"

st

о о <м

г^

st

см"

см

о" см

О)

00 О)"

см-

со

о>

O)

co"

co co"

st

co"

COLD"

CM of

UD

co"

CM

CO-

CM

CM

co"

о to"

co to"

co

to co"

CM-

co"

CM~

о о <м

LD

О)"

LD см"

00 о" см

LD со"

О

со о"

СО-

О)

o>

cm"

CM- cm"

st

CM-in"

co"

CM-co"

CO-

CM

CO-oo"

CM~ to

r*.-

O>-

CM-o"

in

oo"

co of

cm"

C0- cm"

<о о о

<м

о

to-

со"

со

г^

in"

to"

со"

со"

st

CO-

CM~

to o"

O)

to o"

LD

co"

co of

O>-co"

co"

co co"

to_

to"

co"

O>-o"

о

o"

s

>s

о X

ш

>s

о

сП О s

>s

о

3

сП

>s

о

со

>s

о т

3 о

>S

О СО CD т н о

со X о EZ

>s

о со CD

о_

CD

О

>s

о т

3 о_ CD CD

6 т

CD

>s

о т

сП н т CD

3

>S

т

CD СО CD LD

>s

о co о H CH b LD

>s

о

Q_

О

LD

>s

^ о CD

>s

о

CD T

>S

О о сП ^ Q_ 0)

CD T

>s

о Q_

о T о CH Q_ ^

>S

^

о co

Q_

EZ

>s

о

о EZ О Q_ CO CH 1— о

>s

о ZE CH Q_ £2 6

>s

о

ZE О

3

>s

о co CD CD

CD

<

>s

zzr 3 E CD 3

о

LD

>s

о co о

ZE Q_ CD T CD 3

о LD

>s

о

CD ^ Q_ CH О ZE О CH Q_ ^

>s

о Q_ О

CD H я CD T

>s

о co CH Q_ H о CD EZ

>s

о ZE CK H о о Q_ О CO X

Примечание : данные о фактической урожайности предоставлены Министерством сельского хозяйства Самарской области.

(Елховский район), минимальный – 1,44 раза (Богатовский район);

-

3) в шести районах рейтинг, построенный по показателям «кадастровая оценка», не совпадает с рейтингами, построенными по другим показателям, однако в 21 районе рейтинги находятся в одном порядке.

Изложенное свидетельствует о том, что методика определения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель первого вида использования работает достаточно корректно и выполняет главную задачу: земельный участок, худший по плодородию и имеющий минимальный показатель АП (агроклиматический потенциал), стоит меньше, чем земельный участок с более высоким уровнем плодородия и показателя АП . В этом и состоит основное достоинство применяемой методики по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения.

Список литературы Итоги кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения самарской области

- О Государственной кадастровой оценке земель: постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945.

- Об утверждении правил проведения Государственной кадастровой оценке земель: постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316.

- Об утверждении административного регламента Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению государственной функции «Организация проведения государственной кадастровой оценки земель»: приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 215.

- Об утверждении методических указаний по Государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов: приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15 февраля 2007 года № 39.

- Об утверждении методических указаний по Государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 445.

- Почвы Куйбышевской области, 1984.