Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища поселения Сучу (1974 год, раскоп I)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проанализирован каменный инвентарь из неопубликованных материалов жилища Г (раскоп I, 1974 г.) неолитического поселения Сучу. Он включает 1 518 артефактов малышевской, кондонской и вознесеновской культур, белькачинского культурно-хронологического комплекса и финальнонеолитического типа. Методологическую основу исследования составил комплексный междисциплинарный подход. Для определения сырья (пород камня), из которого изготовлены орудия, проведен петрографический анализ, в т.ч. методом оптической микроскопии. Выяснилось, что в основном использовались осадочные (алевролит, аргиллит, песчаник) и кремнистые (кремень, кварцит, халцедон, яшма) породы. Для определения типа и функций каменных изделий проведены морфотипологический и функциональный анализы. В результате уточнен и скорректирован типолист орудий неолитического поселения Сучу. Набор изделий указывает на комплексный характер хозяйства. Планиграфический анализ позволил проследить некоторые закономерности в распространении каменного инвентаря на полу жилища и выявить зоны активности обитателей, связанные с заготовкой, обработкой и потреблением продуктов. Создана база данных о хозяйственной ориентации древнего населения для последующей реконструкции палеоэкономики региона.

Приамурье, неолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145207

IDR: 145145207 | УДК: 903.03 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.017-028

Текст научной статьи Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища поселения Сучу (1974 год, раскоп I)

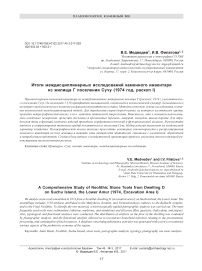

В 1974 г. исследования* на о-ве Сучу проводились в его юго-восточной части, в раскопе I (рис. 1). Работы стали продолжением раскопок двух предшествующих лет [Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2016]. Основное внимание уделялось жилищу Г, изучение которого было начато в 1973 г. Тогда удалось обнаружить его северо-западный сегмент [Медведев, Филатова, 2016, с. 48–49]. В 1974 г. жилище было вскрыто целиком (рис. 2, А , Б ). Оно почти полностью занимало южную половину раскопа. Раскопки жилища Г представлялись весьма интересными. Это объяснялось прежде всего тем, что оно являлось крайним по отношению к остальным землянкам и полуземлянкам, вырытым на возвышенных местах острова. Котлован был перекрыт мощным слоем (более 2 м) гумусированного грунта [Окладников, 1974, л. 2]. Его внешние контуры обозначились в среднем на глубине 60–65 см. Максимальная глубина котлована 2,2 м от современной поверхности, внешний диаметр по линии С – Ю 10,2, по линии В – З 12,8 м, общая площадь в пределах внешнего контура 130,56 м2. В результате изучения данного жилища получен репрезентативный комплекс артефактов.

Материалы и методы исследования

Материалом для анализа послужили каменные изделия из жилища Г и непосредственно прилегающего к нему пространства. Информация была получена в результате изучения коллекции, хранящейся в фондах ИАЭТ СО РАН, отчетов о полевых исследованиях. Проанализирован каменный инвентарь, относящийся к малышевской, кондонской и вознесеновской культурам, белькачинскому культурно-хронологическому комплексу, финальнонеолитического типа.

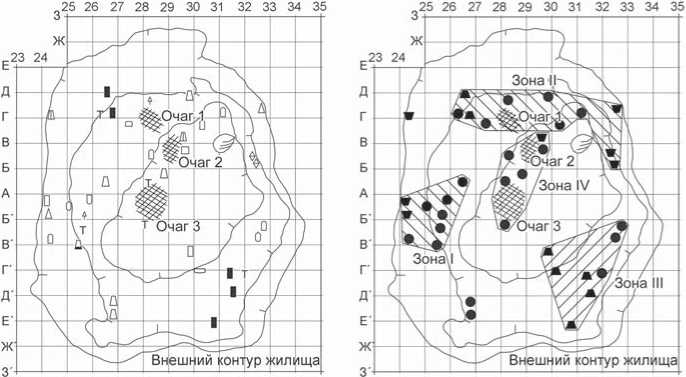

Археологический материал исследовался на основе комплексного междисциплинарного подхода. Для определения сырья (пород камня), из которого изготовлены орудия, в лаборатории физико-химических методов исследования Хабаровского инновационно-аналитического центра (ХИАЦ) Института тектоники и геофизики ДВО РАН проведен петрографический анализ 42 образцов. Из них 4 экз. исследовались методом оптической микроскопии с изготовлением прозрачных шлифов**, использовался поляризационный оптический микроскоп Imager A2m. Тип и функции каменных изделий определялись на основе морфотипологического и функционального анализов. Для выявления зон активности людей в границах жилища выполнен плани-графический анализ [Волков, 1999, с. 105–124; Медведев, Волков, 2015].

Результаты исследования

Изделия из камня в количестве 1 518 ед. обнаружены как в заполнении котлована (рис. 2, А ), так и на полу жилища (рис. 2, Б ). Все находки подразделяются на две группы: первая – артефакты первичного расщепления, пластинчатый комплекс и дебитаж; вторая – орудия, включая их обломки и заготовки (табл. 1). Более половины артефактов было со средоточено в нижней части заполнения котлована, что с учетом его глубины вполне закономерно. Большая часть находок – это дебитаж (отщепы и сколы). Вторую по численности группу составляют орудия, в т.ч. их заготовки и обломки. Третью позицию занимает пластинчатый комплекс (ножевидные пластинки, пластинчатые отщепы и сколы). Менее всего представлены артефакты первичного расщепления (нуклеусы, нуклевидные изделия и сколы, гальки и плитки со сколами, колотые, а также гальки без следов воздействия).

Сырье. Петрографический анализ показал, что в качестве сырья использовались разные породы камня (табл. 2). Все они в зависимости от своего генезиса могут быть поделены на три группы: 1) осадочные – песчаник, алевролит (в т.ч. окремненный), аргиллит (рис. 3, 1 ); 2) кремнистые – кремень (рис. 3, 2 , 3 ), кварцит, халцедон, яшма; 3) магматические – гранит (в т.ч. сильно окремненный), габбро-базальт. Есть также окаменелое дерево (рис. 3, 4 ).

Критериями отбора служили размер, форма, цвет и характер поверхности гальки. Доминирующие виды сырья – алевролит и аргиллит в основном серого, а также светло- и темно-серого цвета. Судя по размерам орудий, использовался в основном крупногалеч-ник (15–10 см) и мелковалунник (25–15 см) [Кулик, Постнов, 2009, с. 14]. Кремнистые породы представлены в меньшем количестве и в основном мелкога-лечником (10–5 см) различных цветов. Например, яшмы имеют оттенки красного, желтого, коричневого, иногда зеленого цвета, есть также пестроцветные, полосчатые и пятнистые. Халцедон представлен преимущественно цветной разновидностью (сердолик). Кремни в основном коричневого и серого до черного цвета, кварциты – белого, серого, красного, желтого, коричневого и их оттенков. Еще меньше использовали гранит и базальт (табл. 3). В целом преимуществом в качестве материала для изготовления орудий

Рис. 1. Вид с юго-запада на раскоп I (1974 г.). Работы в жилище Г.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

23 24

Е

А

—»с

-

1 Ш 12 I < I 232 I Т I 13 ш 24

ЕШ 3 и 1425

-

4 и 1526

□□ 5 и 1627

ЕЕ 6 Q 1728

7 И 1829

ш8 Е°] 1930

И 9 2031

еш 10 ЕЙ 2132

ЕШ 11 И

01 м

Рис. 2. Планы части раскопа I (1974 г.) с находками на уровне заполнения ( А ) и пола ( Б ) жилища Г, схема распределения каменных орудий на полу жилища и вероятных зон активности обитателей ( В ). 1 – тесло; 2 – рубящее орудие; 3 – топор; 4 – стамеска; 5 – нож; 6 – ножевидная пластинка; 7 – наконечник стрелы, дротика; 8 – проколка; 9 – пила; 10 – скребок; 11 – скребло; 12 – нож-скребок; 13 – точило; 14 – лощило; 15 – наковальня; 16 – мотыга; 17 – курант; 18 – булава; 19 – камень с лункой; 20 – заготовка орудия; 21 – нуклеус, нукле-видное изделие; 22 – отбойник; 23 – нуклевидный скол; 24 – отщеп; 25 – орудия добычи и заготовки; 26 – орудия обработки; 27 – орудия потребления; 28 – зона орудий добычи, заготовки и обработки; 29 – зона орудий обработки и потребления; 30 – «очаговая» зона; 31 – камень; 32 – глубина от современной дневной поверхности.

Таблица 1 . Распределение каменного инвентаря по группам и слоям, экз.

|

Уровень |

Артефакты первичного расщепления |

Дебитаж |

Пластинчатый комплекс |

Орудия, в т.ч. заготовки, обломки |

Итого |

|

Верхняя часть заполнения |

30 |

368 |

92 |

99 |

589 |

|

Нижняя часть заполнения |

41 |

492 |

127 |

189 |

849 |

|

Пол |

2 |

35 |

11 |

32 |

80 |

|

Итого |

73 |

895 |

230 |

320 |

1 518 |

Таблица 2. Результаты петрографического анализа артефактов

|

Номер пробы |

Полевой шифр |

Глубина, см |

Порода |

Примечание |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

С-2 |

Су-74/1254 |

50 |

Кремень |

|

|

С-3 |

Су-74/2610 |

40 |

» |

Окремненный алевролит |

|

С-4 |

Су-74/3501 |

60 |

Халцедон |

|

|

С-5 |

Су-74/4114 |

60 |

Кремень |

То же |

|

С-6 |

Су-74/4121 |

60 |

Кварцит |

С биотитом |

|

С-7 |

Су-74/4311 |

50 |

Кремень |

Окремненный алевролит |

|

С-9 |

Су-74/5353 |

50 |

Халцедон |

Опаловидный |

|

С-10 |

Су-74/5384 |

50 |

Кремень |

|

|

С-11 |

Су-74/5387 |

50 |

Кварцит |

|

|

С-15 |

Су-74/6053 |

50 |

» |

|

|

С-16 |

Су-74/6056 |

50 |

Халцедон |

|

|

С-17 |

Су-74/6993 |

50 |

» |

|

|

С-18 |

Су-74/6995 |

50 |

Аргиллит |

|

|

С-19 |

Су-74/6996 |

50 |

Кремень |

|

|

С-20 |

Су-74/7009 |

50 |

Халцедон |

|

|

С-21 |

Су-74/7088 |

80 |

Алевролит |

|

|

С-23 |

Су-74/7170 |

80 |

Халцедон |

|

|

С-24 |

Су-74/7482 |

80 |

» |

Карнеол |

|

С-25 |

Су-74/7711 |

80 |

Кварцит |

|

|

С-26 |

Су-74/8016 |

50 |

Яшма |

|

|

С-27 |

Су-74/8189 |

100 |

Кварцит |

|

|

С-28 |

Су-74/8352 |

50 |

Кремень |

|

|

С-29 |

Су-74/8374 |

100 |

Халцедон |

|

|

С-34 |

Су-74/9019 |

100 |

» |

» |

|

С-35 |

Су-74/9328 |

100 |

Кварцит |

|

|

С-37 |

Су-74/10178 |

100 |

Кремень |

|

|

С-39 |

Су-74/10793 |

150 |

Аргиллит |

|

|

С-40 |

Су-74/10833 |

150 |

Кремень |

Кристаллический кварц отсутствует |

|

С-45 |

Су-74/11654 |

140 |

Яшма |

|

|

С-46 |

Су-74/12250 |

140 |

Кремень |

Преимущественно аморфный кремнезем, окрашенный окислами железа |

|

С-47 |

Су-74/12296 |

140 |

Халцедон |

|

|

С-48 |

Су-74/12439 |

150 |

» |

|

|

С-49 |

Су-74/12532 |

Пол |

Окаменелое дерево |

Окварцованные слои древесной структуры |

|

С-50 |

Су-74/12692 |

175 |

Аргиллит |

|

|

С-51 |

Су-74/12694 |

175 |

Кремень |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

С-53 |

Су-74/13574 |

175 |

Аргиллит |

Тонкозернистая, преимущественно глинистая порода |

|

С-54 |

Су-74/13637 |

175 |

Кремень |

|

|

С-55 |

Су-74/13642 |

175 |

Яшма |

|

|

С-57 |

Су-74/13958 |

175 |

Кремень |

|

|

С-58 |

Су-74/14145 |

160 |

Аргиллит |

|

|

С-59 |

Су-74/14352 |

130 |

Кварцит |

|

|

С-60 |

Су-74/14445 |

Пол |

» |

0 20 мкм

Рис. 3. Фотографии шлифов каменных артефактов.

1 - аргиллит (С-53); 2 , 3 - кремень ( 2 - С-40; 3 - С-46); 4 - окаменелое дерево (С-49).

Таблица 3. Соотношение пород камня и каменного инвентаря, %

Корреляция между петрографическим составом исходного материала и типами орудий позволяет разделить использовавшиеся породы на три группы: 1) универсальное сырье (осадочные породы) – одинаково часто использовалось для изготовления разных орудий и оптимально сочетало потребительские свойства и доступность; 2) специализированное (магматические породы) – было пригодно для производства орудий только некоторых типов ввиду своих технических качеств; 3) узкоспециализированное (кремнистые породы) – использовалось для изготовления орудий лишь нескольких типов, производство и эксплуатация которых предъявляли повышенные требования к потребительским свойствам сырья.

Итак, результаты петрографического анализа каменной индустрии свидетельствуют об отборе сырья. Сырьевая специфика района, несомненно, вынуждала древнее население острова приспосабливаться к местным условиям. Требовался тщательный отбор определенных пород камня с набором свойств, соответствующих техническим нормам для изготовления конкретных орудий и выполнения ими необходимых функций.

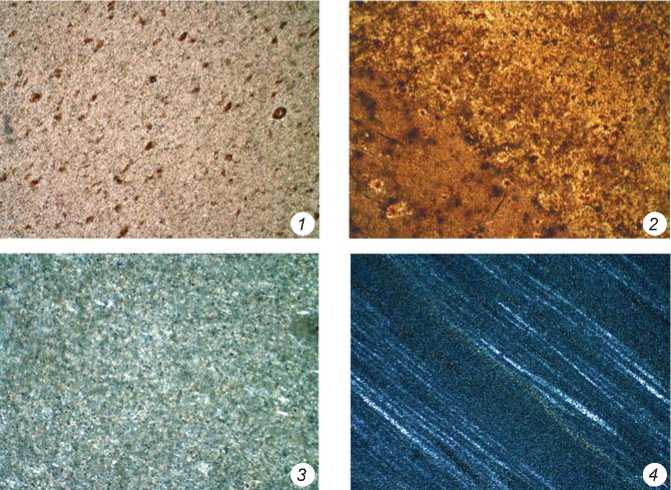

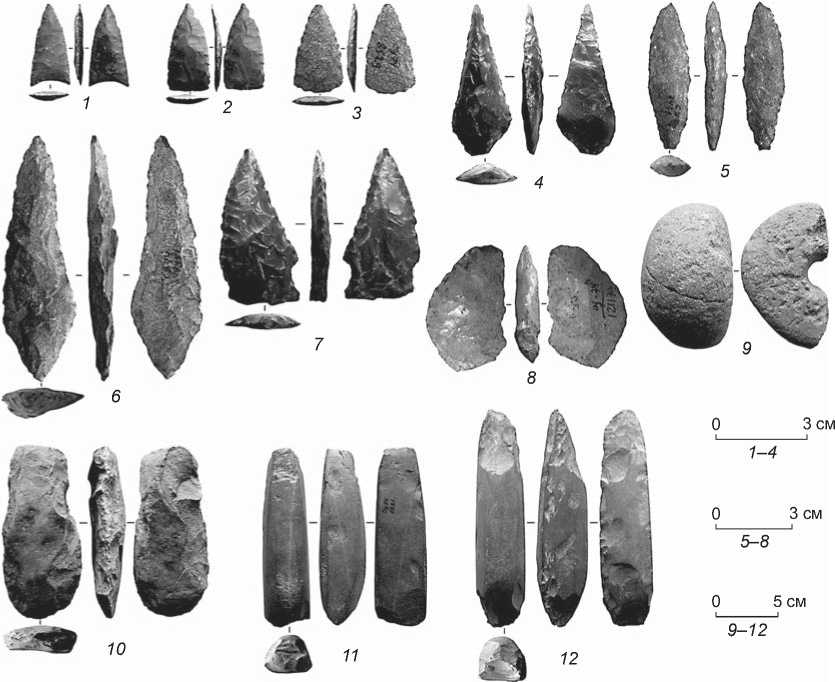

Первичное расщепление. Артефакты первичного расщепления (нуклеусы, нуклевидные изделия и сколы, гальки и плитки со сколами, колотые, а также гальки без следов воздействия), пластинчатый комплекс (ножевидные пластинки, пластинчатые отще-пы и сколы) и дебитаж (отщепы и сколы) составляют 1 198 экз. Зафиксировано 16 нуклеусов (рис. 4, 1 – 4 )

и 4 нуклевидных изделия. Ядрищами в основном служили кремнистые (в т.ч. халцедоновые и кварцевые), а также алевролитовые гальки. Представлены одноплощадочные нуклеусы и один двухплощадочный. Площадки ровные, оформлены, как правило, одним сколом, иногда с естественной галечной поверхностью. По форме большинство нуклеусов клиновидные (12 экз.), реже неправильные подпризматические (4 экз.). Их размеры в среднем 3,6 × 2,3 × 1,6 ÷ ÷ 6,2 × 3,0 × 1,3 см (13 экз.), минимальные 2,2 × 1,7 × × 0,7, максимальные 10,2 × 7,3 × 5,8 см. Есть ну-клевидные сколы (23 экз.), гальки (18 экз.) и плитки (2 экз.) со сколами, а также колотые (по 2 экз.), гальки без следов воздействия (6 экз.).

Пластинчатый комплекс включает ножевидные пластинки (35 экз.) и их обломки (5 экз.), пластинчатые отщепы (80 экз.) и сколы (110 экз.). Зафиксированы пластинки (рис. 4, 5 – 12 ) с ровными краями двух- или трехгранные, с неровными краями и неправильной огранкой очень крупные (более 5 см), крупные (до 5 см) и средние (до 4 см). Максимальные параметры 6,5 × × 2,4 × 0,4, минимальные – 2,0 × 0,6 × 0,1 см. Есть ножевидные пластинки с ретушью (3 экз.). Пластинчатые отщепы и сколы преимущественно неправильной формы. На многих из них отмечены зазубрины (45 экз.), на некоторых – следы использования (7 экз.) и ретушь (8 экз.). Размерный ранг: массивные (более 10 см), очень крупные (до 10 см), крупные (до 5 см), средние (до 4 см) и мелкие (менее 2 см).

Отщепы (196 экз.) в основном средних размеров (не более 4 см), но есть также крупные, очень крупные и массивные. Минимальные параметры 1,7 × 2,1 × 0,3, максимальные – 12,2 × 8,0 × 1,4 см. Довольно большое количество отщепов имеют зазубрины (38 экз.), неко-

Рис. 4. Нуклеусы ( 1 – 4 ) и ножевидные пластинки ( 5 – 12 ).

торые – следы использования (3 экз.) и ретушь (3 экз.). Среди сколов (699 экз.) преобладают вторичные фронтальные, но есть и первичные (173 экз.) с участками естественной поверхности, технические. Зафиксировано наличие зазубрин (51 экз.), следов использования (4 экз.) и ретуши (11 экз.). Размерный ранг варьирует от очень крупных и крупных до средних и мелких, есть и довольно массивные. Максимальные параметры 12,3 × 3,8 × 1,5, минимальные – 1,5 × 1,3 × 0,2 см.

Таким образом, как уже отмечалось выше, наибольшую по количеству группу составляет дебитаж, а пластинчатый комплекс – третью. Это позволяет сделать вывод о доминировании галечной традиции.

Орудия. По результатам морфотипологического и функционального анализов каменные орудия (223 экз.), их обломки (78 экз.) и заготовки (19 экз.) объединены в три полиморфные группы на основании их предположительного функционального назначения (табл. 4). Первая категория включает орудия добычи и заготовки, вторая – обработки, третья – для потребления [Волков, 1999, с. 80–81]. Каменные орудия первой категории, связанные с добычей и заготовкой

Таблица 4 . Тип-лист каменных орудий, экз.

|

Категория |

Группа |

Функциональный тип |

Кол-во |

|

I. Орудия добычи и заготовки |

1. Орудия охоты |

Наконечники стрел Наконечники дротиков |

24 10 |

|

Специализированные разделочные ножи |

10 |

||

|

2. Орудия рыболовства |

Разделочные «рыбные» ножи |

9 |

|

|

Навершие булавы (грузило для сети?) |

1 |

||

|

3. Орудия для добычи камня |

Отбойник |

1 |

|

|

Ударные орудия |

3 |

||

|

4. Орудия для заготовки древесины |

Рубящие орудия |

16 |

|

|

5. Землеройные орудия |

Мотыги |

2 |

|

|

II. Орудия обра- |

1. Орудия для обработки камня |

Ретушер |

1 |

|

ботки |

Отбойник-наковальня |

1 |

|

|

Наковальни – ударные орудия |

2 |

||

|

Абразивы |

12 |

||

|

Подставка для лучкового сверления (камень с лункой) |

1 |

||

|

2. Орудия деревообработки |

Топоры |

16 |

|

|

Тесла |

52 |

||

|

Долота |

4 |

||

|

Стамески |

3 |

||

|

Резчик |

1 |

||

|

Резец-сверло |

1 |

||

|

Строгальные ножи |

2 |

||

|

Пилы |

4 |

||

|

3. Орудия для обработки шкуры/кожи |

Скребла |

12 |

|

|

Скребки |

67 |

||

|

Скребки-ножи |

10 |

||

|

Скребки-проколки |

7 |

||

|

Проколки |

16 |

||

|

Лощила |

4 |

||

|

4. Орудия для обработки злаковых |

Песты |

2 |

|

|

Курант |

1 |

||

|

III. Орудия для потребления |

1. Орудия для потребления мяса и рыбы |

Ножи для потребления мяса и рыбы Ножи универсальные «мясные» |

17 8 |

дичи, рыбы, а также различных материалов, были разделены на пять групп.

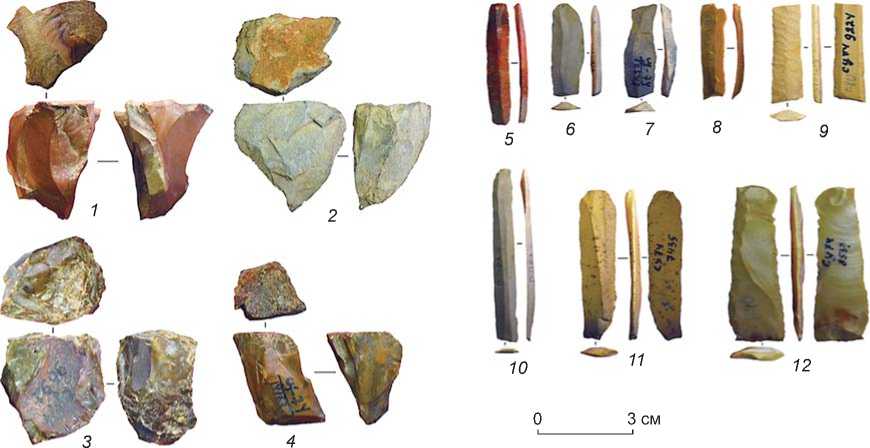

Орудия охоты (44 экз.) – наконечники стрел (19 целых, 4 обломка, заготовка), дротиков (по пять целых и обломков) и специализированные разделочные ножи (по пять целых и обломков) – изготовлены из кремнистых пород и алевролита. Наконечники стрел (рис. 5, 1 – 5 ) трех типов. Первый тип – листовидный с прямым (подтип 1) или с чуть выделенным в виде черешка (подтип 2) основанием; второй – удлиненно-треугольный с прямым (подтип 1) или выемчатым (подтип 2) основанием; третий – удлиненно-ромбовидный со слегка выделенным черешком-насадом. Бифасы оформлялись сплошной двусторонней струйчатой ретушью по всей поверхности и приостряющей краевой по периметру. У наконечников, изготовленных из пластинчатых сколов и отщепов, ножевидной пластинки, боковые края и о стрие подправлялись приостряющей краевой ретушью. Длина изделий от 2 до 5 см, в среднем 2,5–4,5 см.

Наконечники дротиков (рис. 5, 6 ) также трех типов. Первый тип – листовидный с прямым (подтип 1)

или чуть выделенным в виде насада (подтип 2) основанием; второй – удлиненно-треугольный с прямым основанием; третий – удлиненно-ромбовидный со слегка выделенным черешком-насадом. Поверхности бифасов обработаны уплощающей ретушью, острие и края по периметру – двусторонней краевой прио-стряющей. У изделий, изготовленных из ножевидных пластин, боковые края и острие также подправлялись приостряющей краевой ретушью. Длина наконечников от 5,5 до 9,5 см.

Ножи (рис. 5, 7 ) двух типов. Первый – изготовленные из галек (бифасы); второй – из отщепов, пластинчатых отщепов и сколов. Ножи обоих типов асимметричной полулунной, листовидной или удлиненно-подтреугольной в плане формы с выделенной рукоятью. Двусторонняя уплощающая ретушь полно стью покрывает бифасы; по периметру они дополнительно оформлены двусторонней краевой приостряющей ретушью. У ножей, изготовленных из отщепов и сколов, краевой приостряющей ретушью подправлено лезвие и острие, реже боковые стороны; на брюшке – след ударной волны. Длина изделий от 7,5 до 13,0 см.

Рис. 5. Орудия добычи и заготовки.

1 – 6 – наконечники стрел ( 1 – 5 ) и дротика ( 6 ); 7 , 8 – специализированные разделочные ножи: «мясной» (7) и «рыбный» ( 8 ); 9 – обломок навершия булавы; 10 – мотыга; 11 – ударное орудие; 12 – рубящее орудие.

Орудия рыболовства (10 экз.) – разделочные «рыбные» ножи (шесть целых, обломок и две заготовки), навершие булавы (грузило для сети?). «Рыбные» ножи характерной асимметричной удлиненно-подтреуголь-ной или подтрапециевидной («коленчатой») в плане формы (рис. 5, 8 ) изготавливались из кремнистых и алевролитовых отщепов и сколов, в т.ч. пластинчатых. Заготовки подрабатывались со спинки и брюшка сколами, иногда со спинки струйчатой уплощающей ретушью. Лезвие по периметру оформлялось краевой приостряющей ретушью. Длина изделий от 3,0 до 7,5 см, в среднем 5,0–5,5 см. Навершие булавы (грузило для сети?) изготовлено из гранитной гальки. Сохранилась половина предмета округлой в плане формы размером 12,2 × 6,5 × 5,2 см (рис. 5, 9 ). В целом виде его параметры предположительно 12,3 × 11,0 × × 6,5 см; размер отверстия 2 × 6 см. Поверхности сглажены, подшлифованы. На одной широкой стороне выбоины.

Орудия для добычи камня (4 экз.) – ударные (3 экз.) и отбойник (обломок) – изготовлены из алевролитовой и песчаниковых галек и плиток. Ударные орудия (рис. 5, 11 ) удлиненно-подпрямоугольной в плане формы изготовлены оббивкой, шлифовкой, обушки приострены сколами. У одного изделия (10,5 × 7,8 × × 3,9 см) боковые поверхности подправлены сколами для крепления, лезвие со спинки заточено асимметрично, у двух других (12,5 × 6,5 × 2,5 и 15,8 × 4,5 × × 4,1 см) лезвия закруглены, рабочие края сняты сколами. Отбойник прямоугольной в плане формы, подовальный в сечении. Оба его конца обломаны, на боковых сторонах выбоины. Размеры 6,1 × 2,4 × 2,0 см.

Орудия для заготовки древесины (15 экз.) – рубящие (3 целых, 12 обломков, заготовка) двух типов (рис. 5, 12 ). Первый – удлиненно-подовальной формы в плане и полукруглой – в сечении. Второй тип – подпрямоугольные в плане с прямоугольным (подтип 1), полукруглым (подтип 2) и треугольным (подтип 3) сечением. Изготовлены оббивкой, шлифовкой. Обушки подправлены сколами, лезвия симметрично заточенные, нередко со следами износа. Материалом служил алевролит и аргиллит, в единичных случаях кремнистая порода. Длина орудий от 11 до 20 см, в среднем 12,5–15,5 см.

Землеройные орудия (2 экз.) – мотыги (рис. 5, 10 ) – изготовлены оббивкой из пло ских алевролитовых и аргиллитовых галек овальной и удлинен-но-подтрапециевидной формы в плане, уплощенной линзовидной – в сечении. На всех поверхностях формообразующие сколы, негативы снятий, на боковых сторонах выемки для крепления. Лезвия асимметрично заточенные, со следами износа. Размеры 6,7 × 4,6 × × 1,7 и 14,2 × 5,5 × 3,9 см.

Итак, среди орудий добычи и заготовки наибольшее количество связано с отраслями хозяйства, на- правленными на жизнеобеспечение. Рыболовных орудий немного. Кроме того, практически отсутствуют грузила. Возможно, это объясняется тем, что их хранили непосредственно в местах ловли рыбы, т.е. на берегу реки.

Орудия второй категории, связанные с обработкой различных материалов, были подразделены на четыре группы.

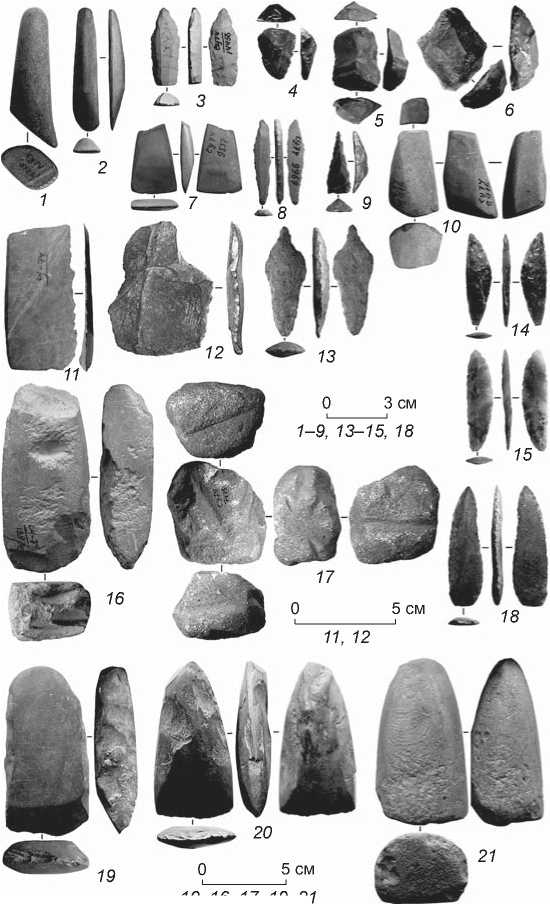

Орудия для обработки камня (17 экз.) – ретушер, отбойник-наковальня, наковальни – ударные орудия (2 экз.), абразивы (девять целых и три обломка), подставка для лучкового сверления (камень с лункой). Ретушер (рис. 6, 1 ) из алевролитовой гальки имеет прямоугольную с закругленными углами форму и в плане, и в сечении. Рабочий конец со следами износа, заполирован. Размеры 6,8 × 1,8 × 1,8 см. Отбойник-наковальня – песчаниковая галька размером 8,4 × 5,8 × 3,8 см. Наковальни – ударные орудия (рис. 6, 16 ) представляют собой алевролитовые гальки подпрямоугольной в плане и сечении формы. На поверхностях имеются выбоины, ямки, следы забитости. Размеры 7,0 × 5,0 × 3,8 и 11,0 × 4,9 × 2,9 см. Точильные камни (рис. 6, 17 ) из песчаниковых плиток длиной от 5,7 до 35,0 см имеют следы правки и заточки орудий в виде желобков-трасс на плоских поверхностях и полировки на боковых. Подставка для лучкового сверления – шаровидный валун диаметром 19,9 см с тремя лунками сверху (в центре) и плоской нижней стороной.

Орудия деревообработки (83 экз.) – топоры (5 целых, 10 обломков, заготовка), тесла (28 целых, 22 обломка, 2 заготовки), долота (4 экз.), стамески (целая и два обломка), резчик, резец-сверло, строгальные ножи (2 экз.), пилы (три целых и обломок). Топоры (рис. 6, 19 ) по своим характеристикам сходны с рубящими орудиями для заготовки древесины, но отличаются длиной: в среднем 8–10 см. Тесла (рис. 6, 20 ) по технике обработки подразделяются на оформленные только оббивкой и оббивкой с последующей шлифовкой всей поверхности. По форме выделяются два типа: удлиненно-подпрямоугольные в плане, подпрямоугольные (подтип 1), подтрапециевидные (подтип 2) и полукруглые (подтип 3) в сечении; удлинен-но-подтрапециевидные в плане, подпрямоугольные (подтип 1) и линзовидные (подтип 2) в сечении. Лезвия округлые или прямые, с асимметричной заточкой. Длина от 5,5 до 11,5 см, в среднем 9–10 см. Тесла изготовлены из алевролита, аргиллита, кремнистых пород.

Долота (рис. 6, 7 ) и стамески (рис. 6, 2 ) удлиненно-подтрапециевидные в плане, с тщательно зашлифованными поверхностями и подточенными боковыми гранями. Лезвия заточены асимметрично, могут быть с зазубринами, выщерблинами, у стамесок с характерной выемкой. Долота длиной от 3 до 5 см, стамески – до 6 см. Материалом служил алевролит и кремнистые

10, 16, 17, 19–21

Рис. 6. Орудия обработки и для потребления.

1 – ретушер; 2 – стамеска; 3 , 8 , 9 , 13 – проколки; 4 – 6 – скребки; 7 – долото; 10 – лощило; 11 – пила; 12 – скребло; 14 , 15 – универсальные «мясные» ножи; 16 – наковальня – ударное орудие; 17 – абразив; 18 – нож для потребления мяса и рыбы; 19 – топор; 20 – тесло; 21 – пест.

породы. Резчик прямоугольный в плане, с приострен- жить

ным рабочим краем. Резец-сверло имеет ромбовидную форму в плане, выделенное острие и подправленный прерывистыми краевыми сколами противолежащий рабочий край. Материалом по служили миниатюрные яшмовые гальки размерами 3,4 × 1,6 × 0,5 и 4,6 × × 4,2 × 0,8 см. Пилы (рис. 6, 11) изготовлены из алевролитовых пластинчатых сколов и ножевидной пластины. Они подпрямоугольные в плане, длиной от 5,0 до 9,5 см. Зубчики на лезвиях подработаны специальными сколами. Строгальные ножи из кварцитового отщепа (3,0 × 2,4 × 0,5 см) и кремнистого пластинча- того скола (4,7 × 1,5 × 0,6 см) подтреугольной и подпрямоугольной формы в плане, с выемками на боковых сторонах.

Следует оговориться, что резчик, резец-сверло, пилы и строгальные ножи вполне могли быть связаны также с обработкой ко сти и рога. Для более точного определения необходимы трасологические исследования.

Орудия для обработки шкуры/кожи (116 экз.) – скребла (12 экз.), скребки (53 целых, 4 обломка, 10 заготовок), скребки-ножи (10 экз.), скребки-проколки (7 экз.), проколки (14 целых, обломок, заготовка), лощила (4 экз.). Последние изготавливались из песчаника и алевролита, о стальные – из алевролита и аргиллита, а также кремнистых пород. Скребла (рис. 6, 12) оформлены на очень крупных (длиной 5,1–8,8 см) отщепах и сколах (в т.ч. пластинчатых) квадратной, ромбовидной, прямоугольной и подтрапециевидной формы в плане. Боковые стороны подработаны сколами, лезвия – одно- или двусторонней краевой сплошной либо прерывистой ретушью. Скребки (рис. 6, 4–6) концевые (преимущественно), боковые, с одним или двумя концевыми и боковыми лезвиями, двухконцевые различных типов. Большая часть изготовлена из галек, но есть также из отщепов и сколов, включая пластинчатые, ножевидной пластины. Практически все подработаны у лезвия краевой дорсальной ретушью, иногда довольно крутой (45°). Размеры от 2,2 × × 1,6 × 0,7 до 7,1 × 2,7 × 0,7 см, в среднем длина 2,5–4,5 см. Есть также комбинированные скребки-проколки и скребки-ножи. Проколки (рис. 6, 3, 8, 9, 13) четырех типов: близкая к угловой, угловая, плечиковая, с «носиком». Изготовлены из галек, отщепов, пластинчатых сколов, ножевидных пластинок. Размеры изделий от 2,1 до 6,7 см, в среднем 3–5 см. Лощила (рис. 6, 10) квадратной, прямоугольной и подтрапециевидной формы в плане, прямоугольной – в сечении. Рабочими могли слу-все поверхности, они зашлифованы, заполиро- ваны, залощены. Размеры орудий в среднем от 3,5 × × 3,2 × 1,7 до 6,8 × 1,8 × 1,8 см, но есть и довольно крупное (17,8 × 3,4 × 1,3 см).

Орудия для обработки злаковых (3 экз.) – песты (целый и обломок) и курант. Песты (рис. 6, 21 ) изготовлены из алевролита, курант – из мелкозернистого песчаника. Рабочие края плоские, со следами затер-тости. Целый пест имеет размеры 9,8 × 5,5 × 3,9 см, обломок – 6,8 × 5,7 × 3,4 см.

Как видим, во второй категории доминируют орудия, связанные с обработкой шкуры/кожи, что не случайно с учетом направленности хозяйственной деятельности обитателей жилища на охотничий и рыболовный промысел. Не исключено, что обрабатывались не только шкуры животных, но и кожа рыб.

Третья категория включает орудия для потребления. В ее составе одна группа.

Орудия для потребления мяса и рыбы (25 экз.) – ножи для потребления мяса и рыбы (12 целых и 5 обломков) и универсальные (шесть целых, обломок и заготовка). Они отличаются от описанных выше разделочных «мясных» в первую очередь своими размерами. Ножи для потребления (рис. 6, 18 ) изготовлены из отщепов, пластинчатых отщепов и сколов; их длина от 3,0 до 5,3 см. Универсальные «мясные» ножи (рис. 6, 14 , 15 ) – бифасы длиной от 5,5 до 6,2 см. К режущим инструментам можно отнести также ножевидные пластинки, пластинчатые отщепы и сколы с характерными зазубринами и следами износа.

Таким образом, как и в первых двух категориях, представлены орудия, связанные с продуктами охот-ничье-рыболовного промысла.

В целом морфотипологический и функциональный анализы каменного инвентаря показали наличие в поселенческом комплексе как артефактов, относящихся к первичному расщеплению, так и орудий. Среди последних доминируют те, которые были связаны с обработкой различных материалов (219 экз.). Орудий, предназначенных для добычи (76 экз.) и потребления (25 экз.), зафиксировано меньше. Тем не менее их наличие свидетельствует о комплексном характере хозяйства обитателей жилища, ориентированном в первую очередь на такие виды деятельности, как охота и рыболовство.

Культурно-хронологическая принадлежность каменного инвентаря определяется следующим образом. Галечная традиция изготовления орудий коррелируется преимущественно с малышевской и вознесенов-ской культурами, пластинчатая – с кондонской и бель-качинским комплексом. Соответственно, бифасы, скорее всего, принадлежат «малышевцам», шлифованные тесла, долота и стамески – «вознесеновцам», пластинчатый комплекс – «кондонцам» и «белька-чинцам».

Планиграфический анализ жилища. Он позволил установить некоторые закономерности в распределении каменных артефактов (30 орудий, включая обломки и заготовки, и 5 ножевидных пластинок) на уровне пола (см. рис. 2, Б). Размеры горизонтальной площадки, на которой располагались очаги и комплексы арте фактов, т.е. пола жилища, 6,5 × 5,5 м. Все остальное внутреннее пространство – от ровного участка пола до внешних контуров – оказалось занято широкими уступами. Последние особенно четко прослеживались в юго-западной и западной частях котлована.

Выявлены четыре зоны скопления артефактов (см. рис. 2, В ). Три из них связаны с уступами котлована и прилегающими к ним участками пола жилища: южная (I – кв. 24–26/Гʹ–А), западно-северо-западная (II – кв. 26–32/Б–Д), северо-восточная (III – кв. 29–32/Вʹ–Жʹ). Еще одну зону можно определить как «очаговую» (IV – кв. 27–29/В–Вʹ), поскольку центром локализации орудий в ней были очаги 2 и 3. Самая большая по площади западно-северо-западная зона. Она включает очаг 1 и непосредственно примыкает к «очаговой» зоне, почти смыкаясь с последней. Тяготеет к очагам 2, 3 и южная зона, тогда как северо-восточная расположена в некотором удалении, расстояние от границы до ближайшего к ней очага 3 не менее 1,5 м.

В южной и западно-северо-западной зонах в достаточно большом количестве были сконцентрированы орудия для добычи и заготовки мяса (два наконечника стрел и заготовка наконечника стрелы, две ножевидные пластинки, нож и заготовка ножа), обработки камня (точильная плита и точило, подставка для лучкового сверления), дерева (два тесла и стамеска), шкуры/кожи (скребло, три скребка, нож-скребок и две проколки). В последней также находился огромный валун-«сиденье» [Окладников, 1974, л. 15]. В северо-восточной зоне были сосредоточены орудия для обработки камня (точило), шкуры/кожи (скребло и скребок-проколка), злаковых (курант), а также для потребления мяса (нож и три ножевидные пластинки). В «очаговой» зоне оказались только орудия для обработки различных материалов: камня (два точила), дерева (два тесла и топор) и шкуры (скребок). За пределами выделенных зон располагались еще три орудия, связанные с заготовкой (кв. 24/Г) и обработкой (кв. 26/Еʹ) дерева.

Таким образом, локализация каменного инвентаря позволяет сделать вывод о том, что в пределах жилища наиболее комфортными и для работы, и для отдыха были уступы-лежанки. Сосредоточение у очагов орудий, связанных с обработкой различных материалов, вполне оправданно функционально. Совокупный анализ распространения инструментария позволяет сделать некоторые выводы относительно зональной дифференциации внутреннего про странства жилища. Выделяются две «рабочие» зоны (южная и западно-северо-западная) и одна (северо-восточная), связанная главным образом с потреблением продуктов. В заключение отметим, что проведенный анализ может служить основой для комплексной планиграфи-ческой реконструкции специфики активности обитателей поселения на о-ве Сучу.

Обсуждение и выводы

В результате проведенного исследования было установлено, что основным сырьем для обитателей жилища Г служили осадочные и кремнистые породы. В составе первых – алевролит, аргиллит, песчаник, вторых – кремень, кварцит, халцедон и яшма. Орудийный набор четко указывает на комплексный характер хозяйства, ориентированного в первую очередь на охотничье-рыболовный промысел. Представлены орудия охоты, рыбной ловли и переработки добытой дичи и рыбы. Есть инструменты, предназначенные для обработки камня, дерева, кости и рога, шкуры и кожи, а также орудия, так или иначе связанные с обработкой продуктов собирательства и обработкой земли. Все это позволяет сделать вывод о том, что у неолитического населения о-ва Сучу к IV тыс. до н.э. сформировался хозяйственно-культурный тип охотников на таежного зверя, рыболовов и собирателей, характерный для обитателей долин крупных рек.

Планиграфический анализ показал, что в границах жилища можно выделить зоны активности его древних обитателей, связанные в основном с обработкой и потреблением продуктов питания. В целом количество и характер каменного инвентаря, а также общие конструктивные особенности позволяют считать, что это было долговременное зимнее жилище.

Отметим, что жилище Г не уникально. При более поздних наших раскопках на острове зафиксированы отчасти сходные по размерам, конструкции и обустройству, но в большей степени по составу каменного инвентаря жилища (24 и 26) малышевской культуры [Деревянко и др., 2000, с. 198–200; 2002, с. 178–181, 253–254]. В них также обнаружены орудия, предназначенные для охоты и рыболовства, добычи камня и дерева, обработки различных материалов и потребления продуктов [Деревянко и др., 2000, с. 178–181, 193–198; 2002, с. 253]. Основным сырьем служил алевролит, реже использовались кремнистые породы.

Относительно внутреннего обустройства жилищ отметим следующее. Хотя специальные уступы, которые могли служить в качестве лежанок, прослежены в котловане жилища 26 лишь в отдельных местах, на полу в нем, как и в жилище Г, выявлены три очага: два в центре и один в стороне. Рядом с наиболее крупным очагом обнаружен терочник [Деревянко и др., 2002, с. 253]. В жилище 24, напротив, уступы-лежанки прослежены практически по всему внутреннему периметру котлована. В центре очаг отсутствовал, но он был зафиксирован непосредственно у восточной стенки, точнее, даже на уступе [Деревянко и др., 2000, с. 198–200]. В жилище Г один из очагов (1) также размещался на уступе котлована.

Для жилища 26 получена дата по образцу угля из ямы в полу (5 870 ± 45 л.н.) [Деревянко и др., 2002, с. 356], близкая к дате жилища Д (5 830 ± 69 л.н.) [Медведев, Филатова, 2016, с. 58–59]. Жилище 24 чуть древнее (6 070 ± 90 л.н.) [Деревянко и др., 2000, с. 203]. Таким образом, время существования жилых комплексов – конец V – начало IV тыс. до н.э.

Основной итог проведенного исследования – создание базы данных о хозяйственной ориентации древнего неолитического населения о-ва Сучу и Нижнего Приамурья в целом для последующей реконструкции палеоэкономики региона.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Авторы благодарны всем участникам раскопок на о-ве Сучу в 1974 г., а также О.С. Медведевой за помощь в подготовке материала к печати.

Список литературы Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища поселения Сучу (1974 год, раскоп I)

- Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН,1999. - 192 с.

- Деревянко А.П., Чо Ю Чжон, Медведев В.Е., Ким Сон Тэ, Юн Кын Ил, Хон Хён У, Чжун Сук Бэ, Краминцев В. А., Кан Ин Ук, Ласкин А.Е Отчет о раскопках на острове Сучу в Ульчском районе Хабаровского края в 2000 г. -Сеул: Мунхва чжечхоне, 2000. - 564 с. (на рус. и кор. яз.).

- Деревянко А.П., Чо Ю Чжон, Медведев В.Е., Юн Кын Ил, Хон Хён У, Чжун Сук Бэ, Краминцев В.А., Медведева О. С., Филатова И.В. Исследования на острове Сучу в Нижнем Приамурье в 2001 году. - Сеул: Изд-во Гос. исслед. ин-та культурного наследия Республики Кореи, 2002. -1081 с. (на рус. и кор яз.).

- Кулик Н. А., Постнов А.В. Геология, петрография и минералогия в археологических исследованиях: учеб.-метод. пособие. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2009. -102 с.

- Медведев В.Е., Волков П. В. Планиграфический анализ жилищ малышевской культуры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2015. - Т. 14. - Вып. 3: Археология и этнография. - С. 49-62.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - Т. 44, № 4. - С. 46-59.

- Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу в 1974 году // Архив ИАЭТ СО РАН. Р-1. 57 л.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г. ) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - Т 43, № 3. - С. 50-63.