Из истории этнических процессов на территории Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

Автор: Сулейманов Александр Альбертович

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья прослеживает историю этнических процессов на территории современного Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) в период с XVII в., когда в регионе появились первые русские поселенцы, и до современного этапа. Автор характеризует этнокультурное взаимодействие между представителями коренных малочисленных народов Севера, приленской группой русских старожилов и якутами, а также мигрантами из западных регионов Советского Союза, прибывшими для реализации различных индустриальных проектов в советский период.

Якутия, приленье, коренные малочисленные народы севера, русские старожилы, якуты, этнокультурные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/170199726

IDR: 170199726 | УДК: 94(551.65) | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-2/32-41

Текст научной статьи Из истории этнических процессов на территории Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) (далее – Якутия) является одним из ключевых регионов расселения коренных народов Арктики – долган, чукчей, эвенков, эвенов, юкагиров и якутов (саха). По итогам Всероссийской переписи населения 2020 г. в Якутии проживало 2147 долган, 709 чукчей, 24334 эвенка, 13233 эвена, 1510 юкагиров и 469348 якутов. Нередко в один ряд с названными выше этносами ученые ставят и русское старожильческое население, состоящее в настоящее время из двух локальных групп – арктической, в которую входят проживающие в прибрежных Аллаиховском и Нижнеколымском районах старожилы, и приленской, к которой относятся жители расположенных вдоль р. Лены населенных пунктов Ленского, Олек- минского и Хангаласского административных районов (улусов) Якутии. К сожалению, установить точную численность арктических и при-ленских русских старожилов на данный момент не представляется возможным, т.к. во время проведения переписей населения раздельной статистики не ведется и все они фиксируются вместе с остальным русским населением, основная часть которого прибыла в регион уже в годы советской модернизации.

Этническая палитра Якутии начиная с XIX в. приковывала внимание научного и околонаучного сообществ, в фокусе внимание которых традиционно находились и этнические процессы, протекающие в регионе. В этой связи необходимо отметить работы бывшего народовольца И.И. Майнова «Некоторые данные о тунгусах Якутского края» [7] и «Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области» [9], в которых он рассмотрел ряд особенностей этнической истории и взаимодействия русских старожилов, эвенков, эвенов и якутов. В советское время проблематика этнических процессов и межэтнических отношений в Якутии привлекла внимание ведущих отечественных этнографов – И.С. Гурвича [4], Г.М. Василевич [2], Б.О. Долгих [5], В.А. Туголукова [18] и др. После распада СССР и активизации международного научного сотрудничества исследование истории этнических процессов в регионе получило новый импульс. В течение последних трех десятилетий по этой проблеме были опубликованы результаты изысканий целого ряда отечественных и зарубежных ученых – С.И. Бояковой [24], А. Венцеля [26], А.И. Гоголева [3], В.Б. Игнатьевой [6], Т.П. Петровой [10], П. Швайцера [25] и т.д. Таким образом, даже этот чрезвычайно краткий перечень авторов и их работ, в которых рассматривались различные стороны истории протекавших на территории Якутии этнических процессов, дает представление о том, что указанная проблематика достаточно хорошо изучена.

Однако в существующей на данный момент историографии практически не уделялось специального внимания истории этнических процессов и формирования современной этнической картины по отдельным административным районам Якутии. Исключениями в данном отношении являются лишь работы И.С. Астаховой [1], В.В. Филипповой [19] и автора данной статьи [16]. Вместе с тем, в свете текущих дискуссий об адекватности и полноте действующего «Перечня мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» подобные исследования представляют не только познавательный, но и практический интерес.

Цель данной работы – охарактеризовать этнические процессы, приведшие к формированию современной этнокультурной ситуации в одном из репрезентативных и ключевых в плане истории межэтнического взаимодействия административных районов Якутии – Хангаласском улусе. Следует оговорить, что автор, конечно же, не претендует на всеобъемлющий охват обозначенной проблематики в рамках одной достаточно небольшой по объему статьи, а сосредоточен на анализе ключевых, на его взгляд, моментов, реконструкция которых способна дать представление об истории этнических процессов, протекавших в границах современного Хангаласского улуса в течение нескольких веков.

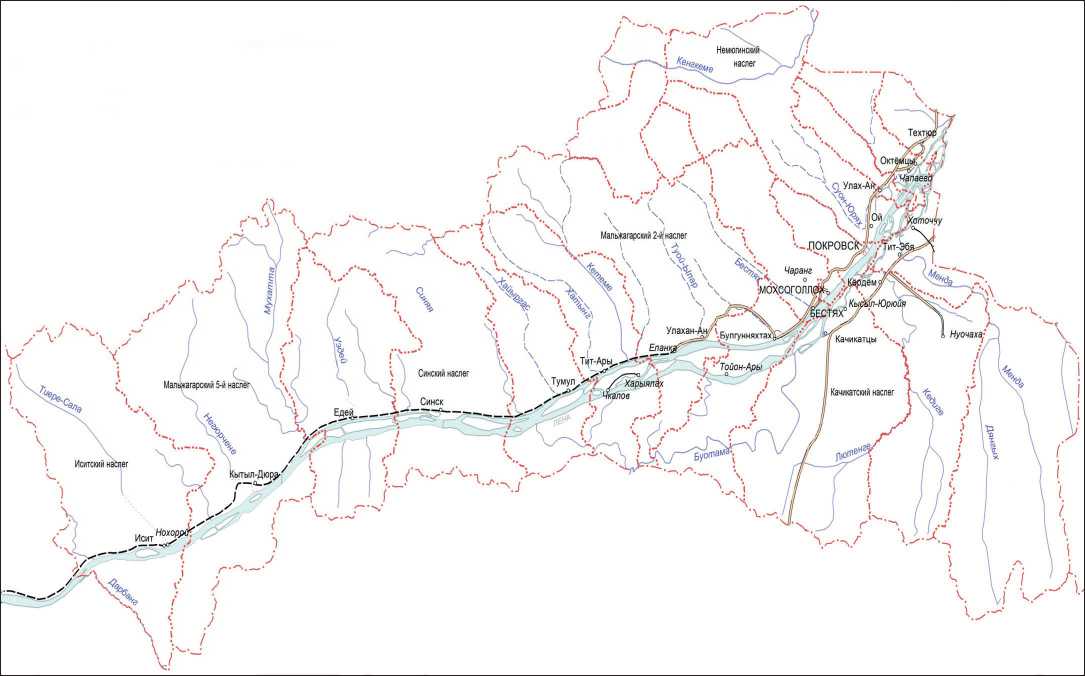

Территория Хангаласского улуса расположена в пределах Центрально-Якутской равнины на Приленском плато и в долине реки Лены. Площадь района составляет 24,7 тыс. км2. Именно Лена служила основной магистралью, посредством которой осуществлялось заселение современной территории улуса человеком. При этом данная территория является одной из наиболее изученных в Якутии в археологическом плане. По сведениям В.Г. Аргунова, в бассейне Лены между р. Малыкан и восточными границами улуса было обнаружено несколько сотен археологических памятников, включая известнейший Диринг-Юряхский комплекс, в который, как считается, входят стоянки нижне – и верхнепалеолитического периодов, а также эпохи бронзового века. На территории Хангаласского улуса были зафиксированы и стоянки мезолитической сумнагинской культуры [21, с. 17–18]. Достаточно хорошо представлены в интересующем нас ареале также сменявшие друг друга неолитические культуры – сыалахская, белька-чинская и ымыяхтахская. Носители последней, по мнению ряда авторов, являлись протоюкагирами (Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 23214. Л. 4–51); [13, с. 279]. Основу их хозяйства составляли охота, нерегулярное рыболовство и собирательство. В середине второго тысячелетия до н.э. на Средней Лене появились носители усть-миль-ской культуры. На смену им в V в. до н.э. пришли разрозненные племена раннего железного века, которые связывают с палеоазиатскими этносами Северной Азии. Однако подвижный образ жизни представителей этих племен не предполагал появления стационарных поселений, что затрудняет обнаружение существенных следов их материальной культуры.

В связи с этим также сложно однозначно судить и о времени появления и ареалах распространения тунгусских племен1 в пределах интересующей нас территории в дописьмен-ный период истории Якутии. В.А. Туголуков считает, что эвенки пришли на Среднюю Лену с территории Амура в ХII–ХIII вв. и образовали три крупные территориальные группировки – Сологон, Дулиган и Эдиган [18, с. 232–233]. Свидетельством давнего пребывания тунгусов на Лене, безусловно, является топонимика Хан-галасского улуса, в которой, наряду с обилием названий тюркского и монгольского происхождения, «глубокий, емкий слой» образуют топонимы тунгусо-манчжурского происхождения [21, с. 32–34]. Как правило, они имею отношение к крупным водным объектам, с которыми были связаны длительные кочевья – реки Синяя (западный приток Лены), Буотама, Кетеме (восточные притоки) и др. [27].

Появление на Средней Лене якутов в XII– XIV вв. вызвало «значительные передвижки среди местных тунгусов», мигрировавших в северном, западном и восточном направлениях [18, с. 233]. По данным В.Г. Аргунова, в пределах Хангаласского улуса выявлено значительное число репрезентативных археологических памятников древнеякутской культуры XII–XVII вв., которые встречаются «на каждом более или менее сносном аласе по всей Лене, рр. Синей и Буотоме» [21, с. 19–22]. Примечательно, что по преданиям именно предводитель хангаласских родов Тыгын Дархан являлся потомком легендарного первопредка якутов – Эл-лэй Боотура. Более того, с расположенными на территории улуса долинами Эркэни и Самартай связывают окончательное формирование якутов как этноса [22].

Формирование же комплекса документальных источников по интересующей нас проблематике началось с 1630-х гг., когда на территории Якутии появились русские землепроходцы, оставившие в том числе ряд письменных сви- детельств. Данные свидетельства, скрупулезно аккумулированные и исследованные Б.О. Долгих, позволяют сделать вывод о том, что современная территория Хангаласского улуса по левому берегу Лены от его границы с Якутском до реки Синяя к приходу русских была заселена представителями различных якутских родов [5, с. 363–368]. По мнению ученого, в нижнем течении Синей или в пределах современного 5-го Мальжагарского наслега находилось и предположительное место расположения Гурменской волости, жители которой в официальных русских документах относились к якутам. Однако Б.О. Долгих сделал вывод, что подобное причисление было вызвано прежде всего экономическими мотивами. На самом же деле сильно объякученных гурменцев тогда «еще можно было считать частью тунгусского народа», которые в дальнейшем «окончательно слились с якутами» [5, с. 368].

Относительно правого берега Лены можно с уверенностью говорить о присутствии якутов ко времени прихода русских в районе нынешних Качикатского и Жемконских наслегов. Так, в одном из донесений царю говорилось о том, что «[ж]емконские якуты» умеют обрабатывать железо, которое выплавляют на реках Буотома и Лютенге (Цит. по: [21, с. 228–229]).

Важным явлением в плане рассматриваемой проблематики стала отмеченная В.А. Туголуковым «значительная по своим масштабам» миграция вилюйских эвенков в южную Якутию и северные районы Верхнего Приамурья, происходившая в конце XVII–XVIII вв. [18, с. 185– 186]. Миграционные пути эвенков пролегали в том числе через центральную и западную части современной территории Хангаласского улуса. В результате некоторые из них остались в его пределах. В частности, Б.О. Долгих указывает на поселившихся на реке Синяя эвенков, вытесненных якутами с Вилюя [5, с. 369].

Более подробные свидетельства подобного переселения мы находим у И.И. Майнова, который в конце XIX в. отбывал в Якутии ссылку и стал здесь, как и многие оказавшиеся в регионе по приговору суда, исследователем народов Севера. По его наблюдениям, «вилюйские … [тунгусы] в сравнительно недавнее время заселили западное побережье Лены или вернее – верховья и побережья западных притоков Лены, берущих начало неподалеку от границ Вилюйско-го округа. Ныне места их расселения числятся в черте якутских земель Западно-Кангаласского улуса»2 (в первую очередь здесь подразумевался бассейн Синей). При этом «лишь небольшая часть [тунгусов] перешагнула через Лену и слилась с коренным населением заленского края» [7, с. 169–170]. Под «коренным населением» исследователь понимал те тунгусские роды, которые проживали на правом берегу Лены до прихода русских.

Как известно, «Устав об управлении инородцев» 1822 г. разделил все нерусское население Сибири на три разряда: оседлые, т.е. живущие в городах и селениях, кочевые, «занимающие определенные места по временам года переменяемые», и бродячие или ловцы, «переходящие с одного места на другое по рекам и урочищам». К кочевым инородцам были отнесены якуты. Эвенки, эвены и юкагиры Якутской области причислялись к бродячим инородцам. При этом роды закреплялись как основная административная и экономическая единица [11].

По данным И.И. Майнова, в конце XIX в. тунгусы современного Хангаласского района входили в состав нескольких административных единиц-родов, включая 1-й и 2-й Шелогон-ские, 1-й, 2-й и 3-й Беллетские, Нюрмаганский, Баягирский. В этих родах насчитывалось 719 ревизских душ [7, с. 187]. При этом тунгусы, проживавшие на левом берегу Лены в бассейне реки Синяя, «совершенно объякучились», переняли образ жизни якутов и во второй половине XIX в. уже остро нуждались в сенокосах для разведения крупного рогатого скота. На протяжении этого периода они с небольшим перерывом платили якутам из Мытатского наслега за использование угодий (в конце 1880-х гг. – 15 руб. в год), которые те считали своими [7, с. 172–173]. Основой хозяйствования тунгусов на правом берегу Лены был охотничий промысел. Оленеводство также существовало, однако, по данным И.И. Майнова, было «развито очень слабо». В качестве примера исследователь приводит ситуацию со встреченным им в районе современных южных границ 1-го Жемконского наслега тунгусом И. Гермогеновым, который слыл «едва ли не самым богатым», имея менее 100 голов оленей [7, с. 180–183].

Эти тунгусы кочевали «на громадном пространстве», ограниченном с востока Алданом, с запада – верховьями левых притоков Лены (рр. Синяя и Марха), с севера – примерно тем районом, где сейчас расположены южные границы 1-го Жемконского наслега, а с юга практически не имевшем территориальных пределов [7, с. 168–169]. Поэтому отнесение места проживания названных выше тунгусских родов к территории современного Хангаласского улуса, конечно же, достаточно условно. Так, по данным И.И. Майнова, тунгусы правого берега Лены в массе своей зимовали на Алдане и Амге, «признавая себя аборигенами приамгин-ского края» [7, с. 169]. В частности, упомянутый И. Гермогенов появлялся со своим стадом в районе границы нынешних Качекатского и 1-го Жемконского наслегов 15 июня и покидал их в 20-х числах июля, при этом платя жемконцам за использование угодий [7, с. 189–190].

Возможно, именно подобные обстоятельства не дали возможности одной из авторитетных отечественных ученых-тунгусоведов Г.М. Василевич зафиксировать на своих картах современную территорию Хангаласского улуса в качестве места проживания тунгусов Якутии в XVIII и XIX вв. [2, с. 5–6].

Следует отметить, что к этому времени важнейшим актором этнических процессов, происходивших в пределах рассматриваемого ареала, стало увеличивающееся русское население. Как пишет крупнейший специалист по истории русской колонизации региона Ф.Г. Сафронов, важнейшую роль в данном отношении имело учреждение в середине XVIII в. Иркутско-Якутского тракта, значительная часть которого проходила вдоль Лены. Первоначально содержание созданных почтовых станции и провоз почты были возложены на якутов. Однако отбывание подобной повинности вызывало серьезное недовольство, в особенности на фоне одновременного увеличения ясака. В результате в 1770 г. было принято решение о «переложении подводной повинности» на русских переселенцев. В связи с этим тракт стали заселять русскими крестьянами из расчета по 10 взрослых мужчин на почтовую станцию. В течение 1770–1860 гг. на территории современного Хан-галасского улуса возникло 16 станков – почтовых станций, заселенных русскими: Техтюр-ская, Улах-Анская, Покровская, Бестяхская, Булгунняхтахская, Тойон-Арынская, Еланская, Тит-Арынская, Батамайская, Синская, Ат-Да-банская, Ой-Муранская, Журинская, Крестях-ская, Иситская и Чуранская [12, с. 117–121]. По данным И.И. Майнова, к 1894–1895 гг. в этих станках проживало 1478 русских [9, с. 14–17].

По наблюдениям исследователя, среди встреченных «русских» было много «якутоватых», у которых «якутские черты лица преобладали над русскими». Русский язык же был «полузабыт» приленскими крестьянами [8]. При этом, например, для Тит-Аринской станции доля метисов составляла 64%, для Крестяхской – 50%, Иситской и Чуранской – 17% (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 191. Л. 63–65).

Вместе с тем, существует и достаточно обоснованное противоположное мнение, свидетельствующее об определенной «закрытости» населения станков. Принадлежит оно М.А. Рыбакову, отбывавшему в 1906–1912 гг. ссылку в Якутии, – автору неопубликованной работы «Государевы ямщики на Лене» (Архив РАН, далее – АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 3). В период своего относительно недолгого пребывания в Якутии М.А. Рыбаков успел, однако, достаточно обстоятельно поработать с документами, относящимися к истории русского населения Якутского тракта. Среди прочего исследователь сделал следующие наблюдения: «Браки с якутами у крестьян были, но редко; в зятья же себе якутов крестьяне почти не принимали. Последнее обусловливалось нежеланием передачи гоньбы и раздела ее между еще большим коли- чество душ» (АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 69). Дело в том, что казна, оплачивая ямщикам их услуги, выделяла средства крестьянскому обществу на фиксированное число необходимых для гоньбы пар лошадей. В свою очередь, распределение оплаты внутри ямщицких селений – станков – производилось по числу душ наличного населения станка (АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 25). В этой связи, например, к гоньбе не привлекали также и ссыльных. Свадьбы же старались организовать между представителями разных станков, стремясь не допускать в свой круг никого извне (АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 69–70). Возможно, отмеченное мнение М.А. Рыбаков сформулировал, опираясь главным образом на данные, относящиеся к современному южному кусту Хангаласского улуса и к Олекминскому району Якутии. Проведенный в этой связи анализ метрических книг за 1870-е – 1910-е гг. Синской Воскресенской и Саныяхтахской Николаевской церквей, отложившихся в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), подтвердил, что браки между жителями станков и окрестных наслегов действительно совершались крайне редко. Как правило, супруга принадлежала к другому станку.

В том числе и таким путем шло развитие сохранившейся до наших дней самобытной при-

Рис. 1. Административная карта Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

ленской группы русских старожилов Якутии, представители которой являются носителям оригинальной, сформировавшейся на берегах Лены культуры. Ее главная черта – симбиоз привнесенных, характерных для русского населения центральной России, а также комплекса ассимиляционных и адаптационных практик (Полевые материалы автора. Исследования в Иситском и Мальжагарском 5-м наслегах Хан-галасского улуса РС(Я), август 2017 г., далее – ПМА. 2017 г.) [17; 23].

Присутствие русских в Якутии в целом и Русской православной церкви в частности дает нам возможность для уточнения ареалов расселения тунгусов на современной территории Хангаласского улуса на рубеже XIX–XX вв. вновь задействовать такой инструмент, как метрические книги.

Проведенный анализ метрических книг за 1898–1913 гг. Качикатской Николаевской, Са-тинской Мелентиевской, Тит-Аринской Петропавловской, Улахан-Анской Никаноровской, Кангаласской Покровской, Октемской Троицкой, Синской Воскресенской и Саныяхтахской Николаевской церквей (Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. И226. Оп. 16. Д. 8; 13; 24; 32; 60; 60А; 130; 149; 184) в совокупности с представленным ранее материалом позволяют сделать вывод о том, что к началу ХХ в. пространство жизнедеятельности тунгусов на территории современного Хангаласского улуса охватывало оба берега Лены. При этом на правом берегу это пространство доходило на востоке примерно до современных Качикатцев, где в том числе велось активное торговое взаимодействие с якутами. Основными опорными «магистралями» для кочевий тунгусов здесь являлись реки Буотома и Кетеме. На левом же берегу такой магистралью в свое время выступала река Синяя. В результате ареалом мобильности тунгусов стала территория вблизи нее и далее на юго-запад к современным границам Хангаласского и Олек-минского районов. Левобережье Лены оказалось местом этнокультурного взаимодействия тунгусов с русскими и якутами. Говоря о «пространстве жизнедеятельности», необходимо уточнить, что речь, разумеется, идет в основном о спорадическом характере временных малочисленных поселений, создаваемых в ходе кочевий (за исключением бассейна реки Синяя).

В советский период значительно возросла доля русских в национальной структуре населения современного Хангаласского улуса, но- сившего большую часть того периода название «Орджоникидзевский» (1937–1992). Данный факт был связан прежде всего с реализацией ряда индустриальных проектов и миграцией «под них» населения из западных регионов Советского Союза. Одним из крупнейших проектов стало строительство цементного завода в образованном в 1958 г. поселке Мохсоголлох.

В результате, по данным переписи населения 1939 г., в Орджоникидзевском районе Якутской АССР проживало 18453 чел. Из них 12342 чел. являлись якутами (67%), 5727 чел. – русскими (31%), 95 чел. – эвенками (0,5%) и 7 чел. – эвенами (0,04%). Спустя полвека эти показатели были уже следующими: из 35094 чел. отнесли себя к якутам 18218 чел. (52%), к русским – 13969 чел. (40%), к эвенкам – 175 чел. (0,5%) и к эвенам – 125 чел. (0,36%) [14, с. 51].

Другой характерной чертой, которая стала результатом реализации в сельской Якутии политики коллективизации и поселкования, явилось укрупнение населенных пунктов. В результате на смену дисперсному расселению по территории Хангаласского улуса пришло его уплотнение в долине Лены, а более «глубинные» поселения, в особенности на правом берегу, прекратили свое существование. В этом отношении показательно, что за период 1939–2010 гг. в улусе из 268 сельских поселений 234 были ликвидированы, в подавляющем большинстве – именно в советские годы [20]. В относительно крупных селах, где ассимиляционные процессы, естественно, интенсифицировались, были сконцентрированы и представители коренных малочисленных народов Севера. Вероятно, в том числе под унифи-кационным воздействием советской модернизации фактически сошло на нет и оленеводство. В 1917 г. в Западно-Кангаласском улусе было зафиксировано 1789 оленей [21, с. 88]. По данным опрошенных нами информантов, еще в середине ХХ в. оленеводство сохранялось в Орджоникид-зевском районе среди коренных малочисленных народов Севера (ПМА. 2017 г.). К 1990 г. же в районе не осталось ни одного домашнего оленя [21, с. 168].

На рубеже XX и XXI вв. социально-экономическая ситуация, а вместе с ней демографические характеристики населения Хангаласско-го улуса претерпели значительные изменения. В этой связи обращает на себя внимание некоторое увеличение доли представителей коренных малочисленных народов Севера, что было связано, с одной стороны, с отъездом части населе- ния в столицу Якутии, другие города России и бывших союзных республик, с другой – восстановлением своей национальной принадлежности. Если в 1989 г., как отмечалось, в Хангалас-ском улусе проживало 35094 чел., из которых 307 чел. (0,87%) являлись представителями коренных малочисленных народов Севера [15, с. 68], то в 2010 г. из 34052 чел. населения улуса 415 чел. отнесли себя к эвенкам (1,2%), 289 чел. – к эвенам (0,85%), 20 чел. – к долганам (0,06%), 11 чел. – к чукчам (0,03%), по 7 чел. – к юкагирам (0,02%) и ненцам (0,02%), 4 чел. – к нанайцам (0,01%), по 1 чел. – к корякам и нивхам. Таким образом, доля представителей коренных малочисленных народов Севера в населении улуса увеличилась до 2,2%. Эвенки и эвены составляют достаточно существенную часть населения сел Синск, Едей и Кытыл-Дюра. В частности, в Едее на них приходится около 13% от общей численности жителей села. Представлены эвенки и в Исити. В августе 2017 г. во время полевых исследований в этом населенном пункте был подробно опрошен эвенк Семен Тимофеевич Е. Основу жизнеобеспечения его семьи по-прежнему составляет традиционное для эвенков улуса занятие охотничьим промыслом (ПМА. 2017 г.).

Определенную нишу в экономике Хангалас-ского улуса занимают родовые общины коренных малочисленных народов Севера: «Морсо», «Бэтчэн», «Кынат», «Сугар», «Келет», «Кы-тах», «Дьуона», «Юнкюр» и др. В основном они специализируются на охоте на диких животных, продолжая таким образом традиционное занятие своих предков. Кроме того, среди других направлений деятельности некоторых из названных общин при их создании были также указаны рыболовство, оленеводство и коневодство.

Имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о том, что в Хангаласском улусе ведется достаточно активная политика по поддержке самобытных этнических культур. В первую очередь речь идет о русском старожильческом населении. В последние годы одной из визитных карточек улуса стало его ямщицкое прошлое. В этой связи следует отметить строительство культурно-этнографического туристического комплекса «Ямщицкое подворье» в с. Еланка, Музей жизни и быта ямщиков в с. Тит-Ары, проведение фестиваля «Гармонь моя ямщицкая», ямщицких гонок «Почтовая гоньба», научно-просветительской экспедиции «По следам государевых ямщиков», регулярной улусной научно-практической конференции для школьников «Ямщицкие чтения», поддержку работы фольклорных коллективов «Ямщицкий перезвон» (г. Покровск), «Сударушка» (с. Булгуннях-тах), «Топотушки» (с. Синск), «Бубенцы над Леной» (п. Мохсоголлох) и др.

Можно отметить и определенную активность в отношении популяризации этнической культуры коренных малочисленных народов Севера. В частности, проведенные исследования показали, что в улусе отмечаются традиционный эвенкийский праздник «Синильгэн» и традиционный эвенский праздник «Эвинек». В 2018 г. поддержку со стороны Фонда президентских грантов получил инициативный проект «Буотамы живительная сила», направленный на популяризацию традиций охотничьей культуры эвенков. Представлены коренные малочисленные народы Севера и в проводящемся в административном центре улуса фестивале «Покровск – территория дружбы». Среди уроженцев Хангаласского улуса – известные эвенкийские писатели, члены Союза писателей России В.В. Данилова и Н.Р. Калитин, являющиеся одними из учредителей упомянутых выше общин «Сугар» и «Морсо». Вместе с тем наблюдается фактически тотальная утрата знания эвенкийского и эвенского языков. Они не востребованы и не употребляются в повседневной жизни.

Таким образом, если рассуждать на основании изложенного материала о возможности включения Хангаласского улуса в «Перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», то сделать это применительно к территории всего административного района в настоящее время достаточно проблематично. Археологические и письменные источники XIII–XVII вв. однозначно свидетельствуют о том, что восточная часть современной территории района в этот период уже являлась местом традиционного проживания якутов, не относящихся к малочисленным этносам. В настоящее же время, как было отмечено, доля представителей коренных малочисленных народов Севера в населении Хангаласского улуса составляет немногим более 2%. Вместе с тем возможно включение в названный документ отдельных муниципальных образований улуса. В этой связи представляется, что выявленные при подготовке данной статьи сведения дают основания для включения в «Перечень…»

Синского, Мальжагарского 4-го и 5-го, а также Иситского наслегов Хангаласского улуса РС (Я). Включение названных наслегов в данный перечень существенную поможет охране экологии их территории. Как показывает опыт Республики Саха (Якутия), придание подобного статуса в настоящий момент служит также одним из немногих действенных оснований для рассмотрения вопроса о компенсациях коренному населению в связи с индустриальным освоением территорий исконного проживания аборигенных этносов. Выявленный материал позволяет обсуждать также и возможность отнесения к местам традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера территории ряда других наслегов Хангаласского улуса, расположенной на правом берегу р. Лены. Однако реализовать это на практике, учитывая текущие административные границы данных наслегов, довольно трудно.

Включение же всей территории Хангалас-ского улуса в «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» возможно при условии приравнивания республиканским законодательством приленской группы русских старожилов к коренным малочисленным народам Севера по аналогии с русскими арктическими старожилами, имеющими такой статус с 2004 г.

Современная территория Хангаласского улуса является одним из интереснейших ареалов в Якутии в плане изучения истории этнокультурных процессов. Эта территория издавна являлась пространством жизнедеятельности представителей коренных малочисленных народов Севера. Именно здесь происходило становление и развитие одного из «ядер» якутского этноса. С вовлечением Якутии в орбиту Русского государства, совершенствованием системы администрирования и коммуникаций Приленье стало местом формирования самобытной этнической группы русских старожилов. В ХХ в. к взаимодействию этнических сообществ присоединилось активно мигрировавшее из западных регионов Советского Союза население, привлеченное для реализации различных индустриальных проектов. Последние десятилетия характеризуются определенным ренессансом этнических культур, увеличением доли представителей аборигенных этносов в национальной структуре населения Хангаласского улуса. Подобная многоаспектность ставит достаточно серьезные вызовы для научного сообщества в плане определения возможности отнесения территории улуса к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Список литературы Из истории этнических процессов на территории Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

- Астахова И.С. К вопросу о включении поселка Черский в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. № 4. С. 50-58.

- Василевич Г.М. Эвенки: историко-этно-графические очерки (XVIII - нач. XX вв.). Л.: Наука, 1969.

- Гоголев А.И. Этническая история народов Якутии (до начала XX в.). Якутск: Якутский государственный университет, 2004.

- Гурвич И.С. Этническая история Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1966.

- Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: Наука, 1960.

- Игнатьева В.Б. Национальный состав населения Якутии: этно - статистическое исследование. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994.

- Майнов И.И. Некоторые данные о тунгусах Якутского края. Иркутск: Типография П И. Макушина, 1898.

- Майнов И.И. Помесь русских с якутами // Русский антропологический журнал. 1900. № 4. С.37-57.

- Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1912.

- Петрова Т.П. Русское население Якутии: проблемы этнокультурной адаптации. Якутск: Изд-во СО РАН, 2004.

- Полное собрание законов Российской империи. Т. 38. СПб., 1830. C. 394-417.

- Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII - середине XIX в.: управление, служилые люди, крестьяне, городское население. М.: Наука, 1978.

- Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М.: Наука, 1976.

- Статистический сборник № 3. Итоги Всесоюзной переписи населения на 12 января 1989 г. Национальный состав населения Якутской АССР. Якутск, 1990.

- Статистический сборник № 7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Поселки городского типа ЯАССР. Якутск, 1990.

- Сулейманов А.А. Динамика этнокультурного облика мест традиционного проживания аборигенных этносов российской Арктики в ХХ - начале XXI вв. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. № 4. С. 15-20.

- Сулейманов А.А. Русское старожильческое население сельских районов Якутии: механизмы адаптации хозяйства к условиям зимнего времени // Современная научная мысль. 2018. № 2. С. 35-42.

- Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. М.: Наука, 1985.

- Филиппова В.В. Вилюйские эвенки: пример возвращения к локальной идентичности // Гуманитарные науки в Сибири. 2021. № 2. С. 20-28.

- Филиппова В.В. Пространственный анализ образования населенных пунктов на территории Хангаласского улуса в ХХ в. // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2019. № 1. С.59-65.

- Хангаласский улус: история, культура, фольклор / Под ред. В.И. Федорова. Якутск: Би-чик, 2007.

- Хохолова И.С., Пестерева К.А. Исторические и лингвистические аспекты формирования топонимов как показателей освоения ландшафта (на примере Хангаласского улуса РС(Я)) // Общество: философия, история, культура. 2018. № 1. С. 49-54.

- Чарина О.И. Фольклор русского населения Якутии (русские песни Ленского тракта). Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994.

- Boyakova, S.I. et al., 1996. Influence of the Northern Sea Route on social and cultural development of indigenous peoples of the Arctic zone of the Sakha Republic (Yakutia). Lysaker: Fridtjof Nansen Institute.

- Schweitzer, P.P., Golovko, E.V. and Vakhtin, N.B., 2013. Mixed communities in the Russian North; or, Why are there no 'creoles' in Siberia? Ethnohistory, Vol. 60, no. 3, pp. 419-438.

- Ventsel, A., 2006. Hunter-herder continuum in Anabarski district, NW Sakha, Siberia, Russian Federation. Nomadic Peoples, Vol. 10, no. 2, pp. 68-86.

- Zamorshchikova, L.S. et al., 2022. Toponymic landscape of Central Yakutia: etymological analysis of geographical names. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, Vol. 15, no. 3, pp. 359-370.