Из истории этнографического изучения Енисейского края. Сибирские материалы Ф.А. Фиельструпа

Автор: Наумова О.Б., Октябрьская И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена творчеству Ф.А. Фиельструпа (1889-1933), который принадлежал к кругу российских этнографов, закладывавших в начале ХХ в. основы системного изучения тюркского мира Центральной Азии. Источниковую базу работы составили материалы архива ИЭА РАН (фонд Ф.А. Фиельструпа) - дневник Минусинско-Абаканской экспедиции 1920 г. и записная книжка, которые вводятся в научный оборот в данной статье. Авторами рассмотрены неизвестные страницы этнографического изучения Енисейского края, история создания Института изучения Сибири. Воссозданы процесс организации и проведения Минусинско-Абаканской экспедиции, ее маршрут. Изложены записанные у хакасов и обобщенные Ф.А. Фиельструпом данные о поселениях, предметах быта, родовых структурах и системах родства, семейной обрядности, ритуалах, фольклоре и шаманских воззрениях. Подчеркивается, что ученый на основе историко-генетического подхода обозначил динамичный облик культуры; одним из первых поставил вопрос о синкретичности воззрений хакасов. На основе анализа материалов Минусинско-Абаканской экспедиции сделан вывод о том, что Ф.А. Фиельструп апробировал комплексный подход, основанный на сочетании языкознания, этнографии, антропологии. В российской гуманитарной науке этот подход сохранял свое значение на протяжении ХХ в. и сегодня по-прежнему определяет перспективы изучения тюркских народов Центральной Азии.

Институт исследования сибири, минусинско-абаканская экспедиция, традиционная культура хакасов, архив ф.а. фиельструпа, этнография, хакасы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146863

IDR: 145146863 | УДК: 39+397.4+930.85+398 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.129-141

Текст научной статьи Из истории этнографического изучения Енисейского края. Сибирские материалы Ф.А. Фиельструпа

В последние десятилетия в российской гуманитарной науке, переживающей переоценку подходов и ценностей, проявился интерес к лично стям и судьбам ученых, деятельность которых протекала в условиях смены идеологических доктрин и методологических концептов. С 1990-х гг. появилось немало публикаций о репрессированных этнографах; были напечатаны сборники и монографии, посвященные выдающимся ученым – Ю.В. Бромлею, Л.П. Потапову, Г.М. Василевич, П.И. Кушнеру, Н.П. Дыренковой, Д.А. Клеменцу и др. В них отрабатывался подход, соответствующий концепции новой биографической истории (personal history), которая предполагает фокусировку на персональных данных. Этот подход сформировался в рамках «анропологического поворота» и обретения наукой нового понимания человека в истории, которое характеризуется отказом от типизации и пристальным вниманием к контексту формирования личности. Важной стала работа с авторским наррати- вом. Системное изучение личных архивов позволило не только уточнить факты биографий, но и выявить общественно значимые тренды, влиявшие на ценности ученых и определявшие их научное творчество.

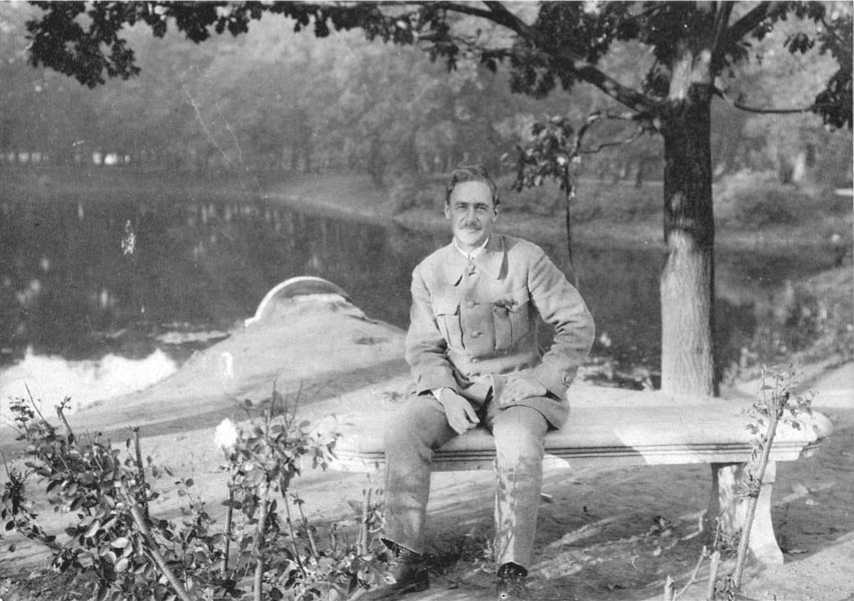

Рост интереса к собраниям документов российских этнографов начала ХХ в. связан с открывшимися перспективами воссоздания творческих лабораторий ученых, собравших уникальные материалы, но не реализовавших свои проекты. К числу таких архивов относятся материалы российского и советского ученого, этнографа и путешественника Федора Артуровича Фиельструпа (1889–1933), имя которого было возвращено из забвения лишь в конце 1980-х гг. (рис. 1). В меморативном издании «Репрессированные этнографы» усилиями Б.Х. Кармышевой была воссоздана его научная биография [2002].

Известно, что Ф.А. Фиельструп родился в Петербурге в семье преуспевающего датского инженера, принявшего российское подданство, окончил Санкт-Петербургский университет, получил системное гуманитарное образование. Будучи студентом, он совершил

Рис. 1. Ф.А. Фиельструп. Фотография 1920-х гг. Архив ИЭА РАН. Ф. № 94.

поездки на Кавказ, в Монголию, Южную Америку. За доклад об индейцах Бразилии Ф.А. Фиельструп вместе с коллегами был удостоен малой серебряной медали Императорского Русского географического общества. С 1916 г. после окончания университета Ф.А. Фиельструп работает в Музее антропологии и этнографии (МАЭ)/Кунсткамере, с 1918 г. – сотрудничает с Комиссией по изучению племенного состава населения России – занимается составлением этнических карт Приуралья. Затем ученый был приглашен в Томский университет, в котором читал курс географии, в 1920 г. стал участником Минусинско-Абаканской экспедиции. С 1921 г. он, будучи сотрудником этнографического отдела Русского музея, проводил этнографические исследования в Крыму, Средней Азии, на Кавказе. В 1933 г. Ф.А. Фиельструп был репрессирован и скончался во время следствия; реабилитирован в 1958 г. [Там же; Профессора Томского университета…, 2003].

При жизни исследователь опубликовал только несколько статей. В начале 2000-х гг. все его рукописи и полевые дневники были переданы наследниками в Институт этнологии и антропологии РАН и составили фонд № 94. В нем собраны полевые материалы и исследования Ф.А. Фиельструпа 1920-х гг. К 2000-м гг. фрагменты этого архива по кыргызам и казахам были актуализированы Б.Х. Кармышевой, Г.Н. Симаковым, О.Б. Наумовой [Кармышева, 1988; Симаков, 1998; Наумова, 2006а, б]. Бóльшая часть полевых материалов Ф.А. Фиельструпа по ритуалам жизненного цикла кыргызов была опубликована под редакцией Б.Х. Кармышевой и С.С. Губаевой в 2002 г. [Губаева, Кармышева, 2002; Фиельструп, 2002]. Все другие материалы, включая результаты Минусинско-Абаканской экспедиции 1920 г., никогда не обсуждались. Сведения, собранные в ходе этой экспедиции, отражены в дневнике Ф.А. Фиельструпа (Д) и записной книжке (ЗК). Его полевые материалы (ПМ) были дополнены выписками из публикаций и описаниями музейных экспонатов. Их введение в научный оборот является целью данной статьи.

Анализ сибирской части архива Ф.А. Фиельстру-па, которую составляют ок. 400 страниц текста, и ее интерпретация в контексте творческих поисков ученого и с учетом системных трансформаций, происходивших в Сибири начала ХХ в., определили содержание данной работы.

ПредысторияМинусинско-Абаканской экспедиции

Минусинско-Абаканская экспедиция 1920 г. с участием Ф.А. Фиельструпа была организована Институтом исследования Сибири совместно с Томским универ- ситетом. Составляя план поездки, ее организаторы опирались на уже накопленный опыт изучения сибирских регионов.

К началу ХХ в. долина среднего Енисея была одним из самых освоенных научных полигонов России. Первые сенсационные открытия на этой территории были связаны с деятельностью бугровщиков начала XVIII в. «Золотые бугровые сибирские вещи» стали известны в столице в 1715 г., когда сибирский генерал-губернатор князь М.П. Гагарин привез Петру I несколько предметов. А в 1718 г. Петр I подписал указ о сибирской экспедиции под руководством приглашенного в Россию доктора Д.Г. Мессершмидта. В 1720–1726 гг. ученый проехал от Урала до Байкала и от Саян до нижней Оби. Часть его маршрута проходила по енисейской земле, которая в 1707 г. вошла в состав России. В задачи экспедиции входило изучение «языческих шейтанов», «праотческих письмен», «каменных баб» и т.д. Ученый провел раскопки курганов на левом берегу Абакана, зарисовал писаницы на Енисее, впервые описал обряд почитания каменного изваяния Улуг Хуртуях Тас [Кызласов, 1983]. Академические экспедиции в регион организовывались на протяжении XVIII–XIX вв. В 1893 г. датский языковед В.Л. Томсен прочитал письмена на Уйбатском памятнике – каменной стеле, открытой Д.Г. Мессер-шмидтом. Дешифровка руники как орхоно-енисейско-го древнетюркского письма, а также открытие памятников различных эпох создавали дискурс по поводу формирования культур региона [Там же].

Изучение Енисейского края на рубеже XIX–ХХ вв. было связано с именами известных исследователей Ф.Я. Кона, Д.А. Клеменца, А.В. Адрианова, Н.Ф. Ка-танова, С.Д. Майнагашева и др. Статус и репутацию одного из ведущих исследовательских центров Сибири приобрел основанный в 1877 г. Минусинский музей [Кон, 2019]. В 1900 г. обширные этнографические фонды музея были представлены в каталоге, подготовленном Е.К. Яковлевым [1900].

Заметное влияние на развитие исследований в Саяно-Алтайском регионе оказали ученые Казанского университета, в котором к началу ХХ в. сложилось направление сравнительно-исторического изучения языков и культур тюркских народов. Одним из его лидеров стал В.В. Радлов, в 1870-е гг. профессор Казанского университета. Выдающийся тюрколог-универсал, занимавшийся лингвистикой, этнографией и археологией Сибири и Центральной Азии, он уже в статусе академика и директора МАЭ/Кунсткаме-ры поддерживал исследования в Саяно-Алтайском регионе [Кононов, 1972].

С Казанским университетом была связана деятельность Н.Ф. Катанова – одного из самых титулованных языковедов России, представителя коренного населения Енисейского края. После окончания Санкт-

Петербургского университета в 1889–1892 гг. он сосредоточился на изучении тюркского мира, в 1919 г. был избран профессором университета. Один из его учеников – С.Е. Малов – уроженец Казани, выпускник местной духовной академии, а затем Санкт-Петербургского университета, еще в годы учебы при поддержке В.В. Радлова предпринял поездку на юг Сибири, в ходе которой у него возник интерес к древней рунике, языку и воззрениям коренных обитателей региона. В 1917 г. С.Е. Малов стал профессором Казанского университета [Кормушин, Насилов, 1978].

В этом научном центре большое внимание уделялось теории алтайского языкового единства и саяно-алтайской (среднеазиатской) прародины финно-угров. Выдвинутая в середине XIX в. финским ученым М.А. Кастреном, она позже была опровергнута. Но в начале ХХ в. дискуссия по поводу этой теории велась очень активно. В ней принимали участие лингвисты, археологи и этнографы. Минусинский и Ачинский уезды (ранее округа) Енисейской губ. были полигонами, где проводились подобные исследования. В 1912–1913 гг. здесь работал С.А. Теплоухов – младший представитель одной из известных на Урале династий предпринимателей и ученых. Будучи выпускником Казанского университета, он стажировался в Санкт-Петербургском университете; более всего ориентировался на антропологию и археологию. В 1918 г. С.А. Теплоухова, оказавшегося на Урале, который находился в то время под властью Колчака, в числе преподавателей Пермского университета направляют в Томск. Сюда же были переведены некоторые сотрудники Казанского университета [Китова, 2010].

Перспективы работы ученых, оказавшихся в Томске, связывались с образованием Института исследования Сибири. Он претендовал на роль всесибирского центра, который должен был вывести изучение края на новый уровень. В структуре института был выделен историко-этнографический отдел, деятельность которого имела целью «изучение истории (включая археологию), быта, нрава, языка, словесности, верований, искусства народов Сибири (русского, иноплеменного и туземного населения) и охрану всякого рода памятников старины и документов прошлого и настоящего» [Труды съезда…, 1919, с. 33]. Институт создавался в период установления советской власти в 1917–1918 гг., но статус государственного учреждения он приобрел, получив поддержку колчаковского режима, утвердившегося к осени 1918 г. и свергнутого в декабре 1919 г. В 1919 г. институт возглавил профессор Томского университета В.В. Сапожников, а историко-этнографический отдел – С.И. Руденко [Некрылов и др., 2012; Молодин, 2015].

Выпускник Санкт-Петербургского университета С.И. Руденко имел репутацию одного из самых эффективных ученых России, ориентированных на систем- ные археолого-этнографические, антропологические изыскания. С начала 1900-х гг. он работал на Украине и в Западной Сибири, в 1915 г. стал ассистентом при кафедре географии и антропологии Петроградского университета, в 1916 г. издал книгу «Башкиры: опыт этнографической монографии» и был назначен ученым секретарем Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран. В 1919–1921 гг. С.И. Руденко работал в Томском университете в должности приват-доцента, затем профессора, декана физико-математического факультета. Преподавание он совмещал с работой в Институте исследования Сибири, одновременно возглавлял музей при историко-этнографическом отделе института и комиссию по составлению карт народов (племен) региона [Кирюшин, Тишкин, Шмидт, 2004].

В контексте деятельности этой комиссии Енисейский край вызывал большой интерес ученых и практиков. Здесь в апреле 1918 г. Минусинский Совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов признал права коренного населения и утвердил его единое самоназвание – «хакасы». Таким образом был возвращен из небытия исторический этноним, связанный с государством средневековых кыргызов. Утверждение имени «хакасы» нивелировало экзоэтнонимы (минусинские, кузнецкие и ачинские татары) и обозначило процесс консолидации родоплеменных объединений сагайцев, бельтиров, качинцев, койбалов, кызыльцев, формировавшихся в рамках Качинской, Койбальской, Кызыльской, Сагайской инородческих управ (ранее дум). Это сделало особенно актуальным изучение этнической истории самоопределившихся хакасов, их языковой и культурной общности и этно-локальных различий [Ефремова, 1972]. Развитие эт-ноисторической проблематики предполагало опору на результаты сравнительно-языковых, археолого-этнографических, антропологических изысканий, которые должны были проводиться в рамках Минусинско-Абаканской экспедиции. Это была первая комплексная экспедиция в Сибири, еще переживавшей последствия Гражданской войны. Ее стратегию определяла концепция одного из лидеров российской этнографии Д.Н. Анучина, выступавшего за триединство наук – этнографии, археологии, антропологии [Левин, 1947].

Организация и проведение экспедиции

Минусинско-Абаканскую экспедицию 1920 г. возглавил С.И. Руденко. Одним из ее участников стал Ф.А. Фиельструп. Он приехал в Томск по рекомендации С.И. Руденко, с которым был знаком по Санкт-Петербургскому университету. В 1918 г. они вме сте проводили картографирование мест расселения народов Приуралья. В Томске Ф.А. Фиельструп занимал должность младшего ассистента историко-этнографического отдела Института исследования Сибири; работал переводчиком в правительстве Колчака.

Согласно записям Ф.А. Фиельструпа, экспедиция продолжалась с 1 июня по 27 сентября 1920 г. Первые страницы дневника ученого занимают описания цветущей степи. В период полевых работ были и дожди, и ураганный ветер, и песчаная буря. В последние дни экспедиции выпал снег.

Выехав из Томска, экспедиция добралась до Ачинска, затем на лошадях через села Андропово, Ужур и Копьево – до оз. Шира. Положение населения в улу- сах и деревнях по маршруту отряда зачастую было бедственным. К лету 1918 г. в Сибири была свергнута власть Советов. Гражданская война продолжалась в 1918–1919 гг. К началу 1920 г. территорию Сибири почти полностью освободили от колчаковских войск. В Минусинском крае была восстановлена советская власть, но еще действовали «шайки непокорных власти», занимавшиеся грабежом. Здесь находились многочисленные воинские части. В дневнике Ф.А. Фиель-струпа значилось: «Неудобный момент для проезда по тракту захватили мы; из Минусинского края возвращается целая армейская дивизия. Колоннами несется черная пыль по дороге; деревни скармливают все дочиста голодным солдатам; квартиры заняты частями; все подводы в разгоне. Овса и сена нет, лошадей кормят соломой… в улусе с большим трудом добыл коня в телеге, все подводы забраны красными, а другие мобилизованы на возку угля в Усть-Абакан… лодки белые угнали, да красные порубили» (Там же. Л. 7, 73–74).

Работы проводились в очень сложной обстановке. Но, не смотря на все трудности, благодаря человеческим и профессиональным каче ствам и опыту полевой работы, Ф.А. Фиельструпу и его коллегам удалось выполнить большой объем археологических и антропологических изысканий, запечатлеть жизнь хакасов первых послереволюционных лет во всем ее многообразии.

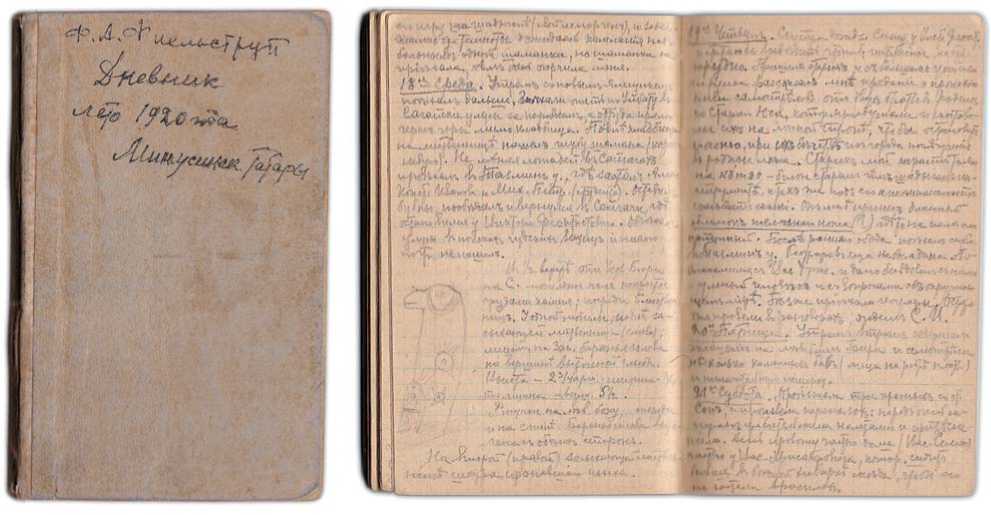

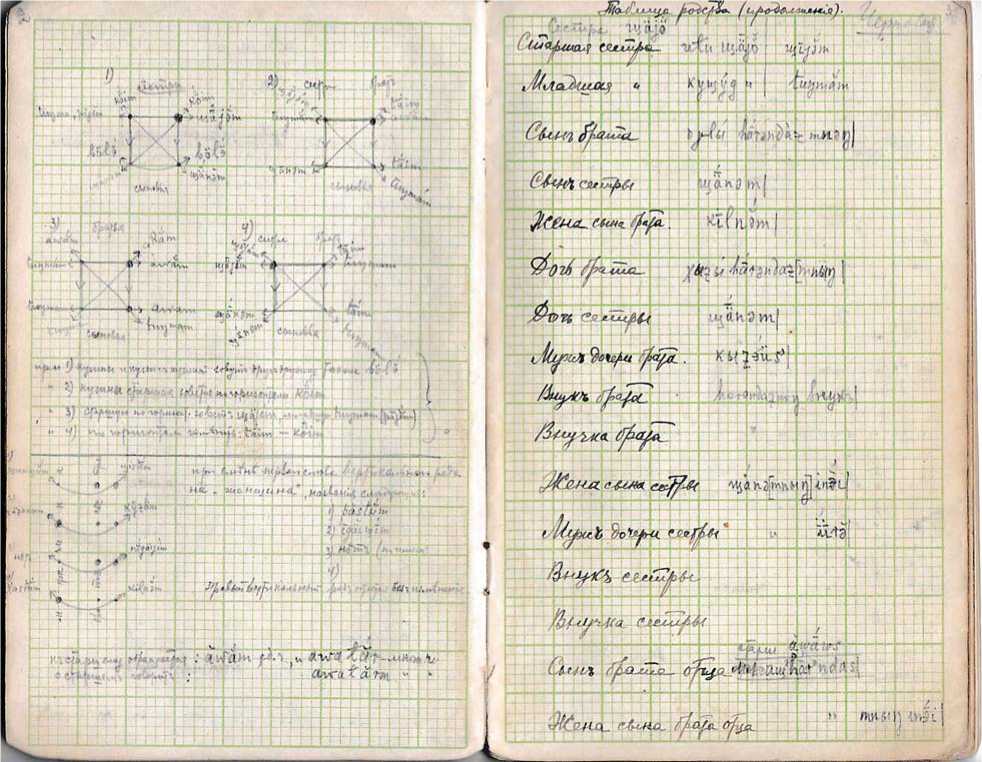

Программа этнографических исследований была изложена ученым на первых страницах записной книжки (рис. 2). Она включала следующие разделы: общественный строй, знания о человеке и природе,

Рис. 2. Обложка и страницы дневника Ф.А. Фиельструпа. Минусинско-Абаканская экспедиция 1920 г. Архив ИЭА РАН. Ф. № 94.

космогонические и астрономические понятия, характеристика шаманизма и т.д. Там же были обозначены темы, которые разрабатывали С.И. Руденко (скотоводство, одежда, обработка кожи и кости, искусство, роды, погребения) и И.М. Залесский (охота и рыболовство). Сбором информации по хозяйственным занятиям, пище, жилищу, играм и проч. занимался С.А. Теплоухов (Там же. ЗК. Л. 1–1об.).

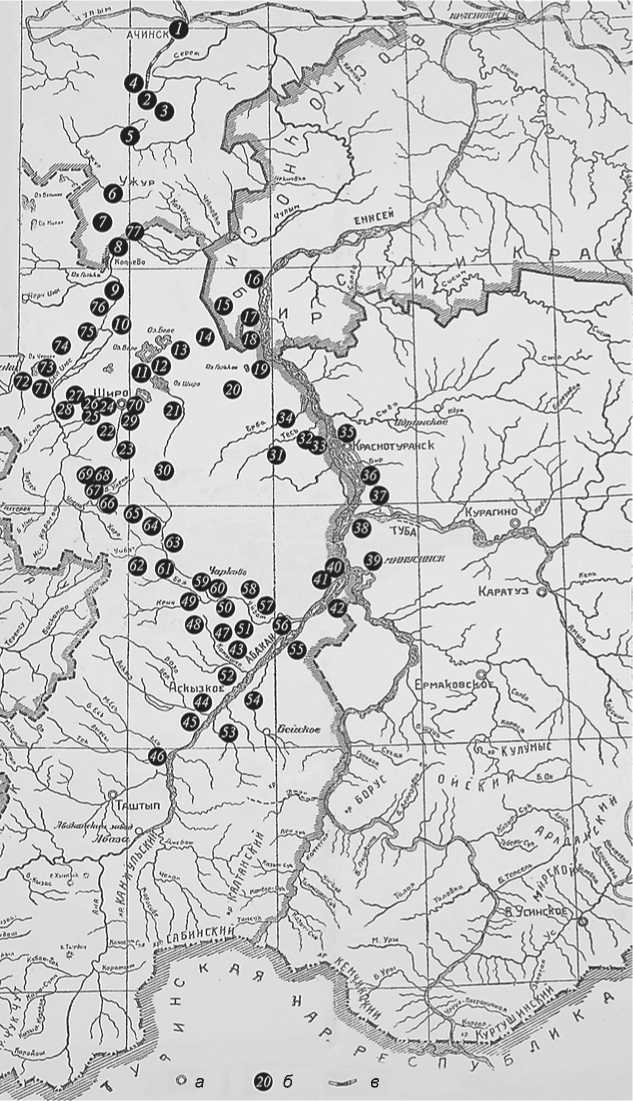

На протяжении июня Ф.А. Фиельструп с провожатыми объехал улусы Большие Ворота, Джерома, Мар- чилгас, Малый Кобежеков и Ефремкин, деревни Тюн и Чернов и др., где собрал большой объем лингвистического, фольклорного, этнографического материала. Около улуса Ефремкин членами отряда было осмотрено несколько пещер. С начала июля вблизи д. Бузуно-во (бывшая казачья станица) и у. Асочаков (Ачанай) под руководством С.И. Руденко проводились раскопки курганов (рис. 3).

От у. Асочаков С.И. Руденко и Ф.А. Фиельструп отправились в верховья Аскиза и далее вверх по Ка-

Рис. 3. Зона работ участников Минусинско-Абаканской экспедиции 1920 г. План-схема составлена на основе обзорной карты Хакассии конца 1920-х – начала 1930-х гг. канд. ист. наук, доцентом Гуманитарного института НГУ О.А. Митько.

1 – г. Ачинск; 2 – д. Глядень; 3 – д. Степная; 4 – д. Антропово; 5 – д. Марьясово; 6 – г. Ужур; 7 – Учумская экономия; 8 – г. Копьево; 9 – д. Сютик; 10 – ст. Соленоозерская (Соляной Форпост); 11 – курорт на оз. Шира; 12 – д. Колодец; 13 – у. Большие Ворота; 14 – у. Иджим; 15 – у. Тюп; 16 – у. Аёшки; 17 – д. Черново; 18 – д. Сарагаш; 19 – экономия Четверикова; 20 – у. Бейбулак; 21 – Алексеевский рудник; 22 – у. Орошта-евский; 23 – у. Верхний Туим; 24 – у. Мар-челгаш; 25 – у. Малый Кобежеков; 26 – у. То-панов; 27 – у. Аешин; 28 – у. Ефремкин; 29 – у. Малый Спирин; 30 – у. Сон; 31 – д. Потехино (Большая Ерба); 32 – д. Сухая Тесь; 33 – д. Абакано-Перевоз; 34 – д. Знаменка; 35 – с. Абаканское; 36 – с. Бузуно-во; 37 – д. Листвягово; 38 – д. Городок; 39 – г. Минусинск; 40 – с. Усть-Абаканское; 41 – Сапоговские улусы; 42 – у. Белоярский; 43 – у. Усть-Камышта; 44 – у. Аскиз; 45 – у. Асочаков (Ачанай); 46 – у. Усть-Есь; 47 – у. Епишеков; 48 – у. Синявино; 49 – у. Колпаков; 50 – у. Покоянов; 51 – у. Балаганов; 52 – у. Саражаков; 53 – д. Уты; 54 – у. Ай-доловский; 55 – у. Аршанов; 56 – у. Калага-шев; 57 – у. Капчалы; 58 – у. Верхнее Ко-бельково; 59 – у. Чарков; 60 – у. Нижний Чарков; 61 – у. Токамесов; 62 – у. Мага-нак; 63 – у. Усть-Бюрь; 64 – у. Сагайчи; 65 – у. Тазмин; 66 – у. Большой Улень; 67 – у. Малый Улень; 68 – у. Ултугаш; 69 – Сиченташ; 70 – у. Камышев; 71 – у. Тарча; 72 – у. Чебаки; 73 – у. Черное Озеро; 74 – у. Заплот; 75 – у. Большой Ключиков; 76 – у. Кожаков;

77 – д. Торчужаны.

а – населенные пункты на карте-основе; б – населенные пункты на пути следования экспедиции, установленные О.А. Митько; в – железная дорога.

мыште. С началом августа наступил сезон жертвоприношений и свадеб. Ученые наблюдали традиционные ритуалы и собирали материал о шаманах, певцах, сказителях в улусах Асочаков, Чарков, Тазмин, Улень и др. Одним из их переводчиков и проводников в путешествиях по Бее был Ф.Я. Сараджаков, который по окончании уехал вместе с экспедицией в Томск делать операцию на глаза (Там же. Д. Л. 73, 74об.).

В рамках программы экспедиции 1920 г. С.А. Те-плоухов изучал коллекции Красноярского и Минусинского музеев; для систематических раскопок был выбран микрорайон близ с. Батени на левом берегу Енисея. С начала сентября участники экспедиции проводили археологические исследования в улусах Ае-шино и Копьеве, где было раскопано шесть курганов.

Полевые материалы Ф.А. Фиельструпа

Записи Ф.А. Фиельструпа, сделанные в экспедиции 1920 г., делились на несколько блоков. Для полевых исследований (с учетом методик его учителей и коллег – языковедов С.Е. Малова и С.А. Самойловича) ученый разработал сложную систему фиксации звуков с использованием латиницы и кириллицы. Ученый записывал исполнителей «с голоса», отмечая как диалектные, так и индивидуальные особенности, что позволяло передавать «действительную текучую природу и характер языка» [Малов, Фиель-струп, 1928, с. 291].

Лингвистический материал включал: названия сезонов года, месяцев, времени суток и проч.; астрономическую, географическую и метеорологическую лексику; названия частей тела, растений, диких и домашних животных, рыб, птиц, насекомых, частей жилища, также музыкальных инструментов и праздников.

Начиная с Минусинско-Абаканской экспедиции Ф.А. Фиельструп уделял очень большое внимание сбору терминов. Он одним из первых оценил важность их фиксации для воссоздания динамичного об- лика культуры («археологии культуры»), придавал исключительное значение этимологии, которая позволяла не только раскрывать природу вещей и явлений, но и выстраивать этногенетические модели, что особо интересовало ученого. Записи были сделаны им среди всех групп хакасов – качинцев, сагайцев, бельтиров и кызыльцев. Это позволило в дальнейшем провести сравнительно-языковедческие исследования. В дневнике Ф.А. Фиельструпа была описана языковая ситуация в регионе целом. Например, работая в у. Марчел-гаш, ученый отмечал: «По-русски мои собеседники говорят очень недурно… Акклиматизация русского языка среди местных качинцев быстро подвигается: они постоянно вставляют русские слова в свою речь и заменяют свои русскими. В нескольких случаях замечал утрату сознания, что данное слово русского происхождения (например, таз, колечко и др.) у молодежи... Ассимилированные русские слова подчинены, разумеется, грамматическому строю татарского языка» (Там же. Д. Л. 57).

Другой значительный блок материалов включал термины родства, названия сӧӧков (патрилинейные экзогамные подразделения), информацию о тамгах и их изображения. По итогам бесед с респондентами Ф.А. Фиельструп составлял таблицы родства. Возможно, он хотел подготовить обобщающую публикацию по системе родовых структур и отношений, характерной для тюркского мира: в его рукописях были выписки из немногочисленных на начало ХХ в. работ по качинцам и бельтирам, чувашам, казанским татарам, башкирам, казахам и тувинцам (Там же. ПМ. Л. 43, 44, 60–61) (рис. 4).

Рукописи Ф.А. Фиельструпа содержат записи о семейной обрядности и обычаях избегания; ритуалах, связанных с очагом, установкой юрты и проч. В них имеется обширная информация о поселениях, жилище, предметах быта и утвари хакасов; описаны музыкальные инструменты, техника игры на них и ограничения, касающиеся исполнения музыки.

В фонде Ф.А. Фиельструпа очень широко представлены материалы, связанные с традиционным мировоззрением хакасов, – это данные о шаманских камланиях, на которых он присутствовал. В своих полевых исследованиях ученый опирался на уже известные публикации А.В. Адрианова, Д.А. Клемен-ца, Н.Ф. Катанова, С.Е. Малова и др. [Клеменц, 1892; Катанов, 1897; Адрианов, 1909; Малов, 1909; и др.].

В у. Ефремкином Ф.А. Фиельструп записал рассказ местного жителя П.Ф. Кищеева о хозяевах гор. Старик сетовал, что «люди в Бога не верят, шаманов не любят, не верят, что есть хозяины леса, гор, воды»; жертвы небу уже лет десять не делали, от чего происходят несчастья (Там же. Д. Л. 61–66).

Хакасы верили, что хозяева гор любят сказки, и, чтобы расположить их к себе, на охоту брали ска-

Рис. 4. Страницы записной книжки Ф.А. Фиельструпа с данными о системе родства хакассов. Архив ИЭА РАН. Ф. № 94.

зочников. Это отражено в рассказе П.Ф. Кищеева: «Собрались как-то в его молодости к горе на бруснику с разных улусов, отдельно огни разложили. Народ бесшабашный, смеются, шумят, кто сказки рассказывает – не слушают многие. А хозяин-то часто слушает сам сказки; если сказка понравилась и хорошо ее слушают, он уходит довольный, смеется, свистит; его слышно, когда ходит, тяжело шагает. Так вот, стал он за горой как маленькая собачка лаять тоненьким голоском, потом свистеть, резко, так что уху больно. А на утро двое из мужиков с ума сошли, и пришлось связать и домой везти. Редко видеть можно хозяина. Раз слушал Павел сказку где-то у костра... Когда сказка кончилась, [хозяину] видно понравилась, ушел довольный, слышно было, стучит-шагает, мимо них прошел. Может видеть хозяина обычно только шаман» (Там же. Л. 62–63). Как сообщил П.Ф. Кищеев, горные люди живут, как обычные, – женятся, рожают детей; порой появляются среди живых. «Хозяева не все на одном месте бывают, а так, приезжают. Бывает даже в улус приедет, зайдет вина немного выпьет, а потом как зайдет за дверь, лыши [лыжи] наденет и, как ветер, быстро уйдет. Дом-то у них есть где-нибудь. Был один охотник (его внучек и сейчас еще в Кабежиковой живет)... так он вот в лесу был, сидел. Приезжает девушка, просит придти помочь, третий день старается женщина родить, не может, – не поверил, не пошел. Потом опять, уже двое, эта девушка и муж роженицы, очень просят, чем хочет наделят его, наградят, только пусть поможет. Такие, говорит, как и все люди, выглядят они, только на бровях волос нет. Ну, поехал, приехали к скале – каменка; где вход трещина одна. Открыли, впустили его, так, один впереди, другой позади. Внутри все как настоящий дом, и все, что только есть на свете, там есть. Тут лежит и женщина. Не знает он, как помогать-то... Ну, надавил там, и родила женщина, парнишку, что ли. Потом говорят: “Бери, чего хочешь в награду”. Повели в соседнюю комнату (везде светло, как надо). Там все, что угодно, есть. Золото, серебро, меха… Ну, никак не могут ничего дать – не берет.

Ну, у него на одежде кровь там попала. “Вот, говорят, тогда в награду тебе – будешь отличный стрелец до самой старости и всю жизнь будешь кормиться охотой, никогда голодать не будешь, всегда будешь находить зверя и убивать его” ...И правда, настоящий стрелок был, сто лет было, когда последнего медведя убил. … Ну, вот, сам я знаю, а люди не верят, что есть Бог и хозяева!» (Там же. Л. 64–66).

Вопреки скептицизму респондента, хакасы почитали горы и их хозяев, по наблюдениям Ф.А. Фи-ельструпа, регулярно. В районе Аскиза участники экспедиции видели жертвенник ызых-таих, близ у. Епижекова наблюдали жертвоприношение «каменной женщине» (перевезена в Минусинский музей); в августе отряд планировал присутствовать на четырех местных таихах.

Большое место в записях ученого занимали материалы по шаманству. Ф.А. Фиельструпом были зафиксированы ритуалы сагайских шаманов, в т.ч. «пешего» – не имевшего бубна, который воспринимался как ездовое животное. Шаманов, имевших костюм и бубен, хакасы называли «конными». Несмотря на то, что в традиционной культуре хакасов сакральные атрибуты были табуированы, Ф.А. Фиельструп, по его словам, свободно отыскивал бубны и одежду умерших шаманов; пользовался при этом помощью своих проводников (Там же. Л. 73об., 76об.–77об.).

На страницах записной книжки ученый подробно описал сеанс лечения ребенка сагайской шаманкой. Он продолжался всю ночь. Этому предшествовали долгие приготовления: поворожив на чашке, шаманка выяснила, какие предметы ей нужны. Для проведения обряда слева от двери протянули аркан, на который повесили девять одежд, вывернутых наизнанку. Они предназначались духам, наславшим болезнь. Рядом поместили две березовые ветки, служившие для очищения. Закололи барана; сварили голову, сердце и печень, правую лопатку и ребра. Рядом с одеждами шаманка поставила столик, покрытый шкурой барана, затем разлила араку в девять бутылок и установила их там же. Готовое мясо разложила в три деревянных корытца, два из них поставила на столик. Для кропления («секенья») заварили богородскую траву, вскипятили молоко. Перед началом сеанса шубу и бубен окропили аракой. Хозяин юрты (муж шаманки) обошел юрту и окурил все богородской травой. Сначала шаманка полечила ребенка «заклинаниями и обметанием старой лопотью», т.е. поношенной одеждой.

Наблюдавший ритуал Ф.А. Фиельструп отмечал, что его участникам не разрешалось спать – в противном случае шаманке было бы трудно камлать; пристальные взгляды ей также мешали. Временами присутствующие помогали шаманке: повторяли ее возгласы над пациентом. Вновь вошедших в юрту окуривали богородской травой. При описании камла- ний Ф.А. Фиельструп обращал внимание на локальную специфику: «Шаманы качинские камлают только ночью, в то время как сагайские в любой момент» (Там же. ПМ. Л. 1, 4об.).

В 1920 г. Ф.А. Фиельструп подробно описал четыре шаманских бубна. На одном из них по указанию, полученному шаманом во сне, были нанесены рисунки: «8 красных помощников и 1 старший с луком, 1 верховой с запасной лошадью, лягушка, змея, собака – красной краской, и белая береза справа – внизу». Вверху изображены «красное солнце, белый месяц, 2 красных орла, 2 белых филина, красная пихта, белый изых». Ученый описал одежду и головной убор шамана, выяснил, что его заставили камлать «черные люди» – помощники предшественника; они же «дали ему слова» (Там же. ЗК. Л. 100–101; ПМ. Л. 1– 2об.).

Болезнь, по мнению респондентов Ф.А. Фиель-струпа, насылали на человека ветром также «черные люди». Известно, что стихия ветра, по представлениям хакасов, была связана с духами; черный цвет служил характеристикой подземного мира [Бурнаков, 2008, с. 614].

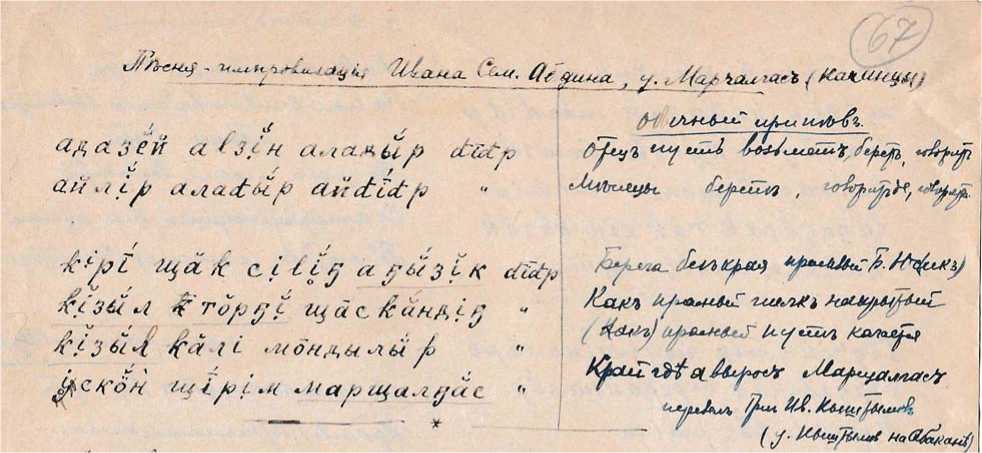

«Черные люди» упоминаются в записи Ф.А. Фи-ельструпа о гадателе по лопатке: «Они (т.н. черные люди. – Авт. ) ввели его в избу, где на стенах направо и налево висели белые (не жженые) и черные (жженые) лопатки баранов, и велели гадать. На белых гадать он отказался, т.к. они были ослепительно ярки, и он не смог смотреть на них. Перед ним лежало двое больных: один – давно болевший, другой – только что захворавший. Он стал гадать по жженным лопаткам и увидел, что давно болеющему суждено выздороветь, а другому – помереть. “Черные люди” научили его наговору и приемам гадания. Шаман, к которому он обратился за разъяснением значения сна, сказал ему, что он должен быть ворожеем» (Там же. ПМ. Л. 3) (рис. 5).

Рассказ о превращении шаманов в филинов был записан Ф.А. Фиельструпом у качинцев: «Иногда поздние путники встречают в дороге филина. Если этот филин – оборотень-шаман, то, увидев человека, он встряхнется и издаст звуки словно бубен бренчит. Чтобы он не причинил путнику вреда, тот кидает ему крупы или вообще что-нибудь из своего запаса. Если застрелить такого филина, то тут же умрет и камлающий в это время шаман» (Там же. Л. 1).

Судя по многочисленным выпискам из литературы и музейных описей, ученый основательно изучал вопрос о тёсах – антропоморфных и зооморфных изображениях семейно-родовых покровителей и помощников шаманов. Сам он описал нескольких таких изображений. Одно из них – «тилег тёс» (покровитель домашнего скота, хранитель айрана и молочных продуктов) – исследователь видел у сагайцев. «Тiléг-тӧс – короткая деревянная вилка на очень длинном стебле. Концы вилки поперек связаны тесьмой

Рис. 5. Страницы полевых материалов Ф.А. Фиельструпа с фольклорными записями. Архив ИЭА РАН. Ф. № 94.

из козьей шкуры. От последней свисают: небольшой синий и побольше зеленый лоскутки и бахрома почти в четверть из шерстяной пряжи, скрученной по две из серой и коричневой шерсти», хранится на женской половине за посудными полками. Ученым также были зафиксированы: «алтыннik-тӧс» (алтын тӧс) – золотой тёс и два «аба тӧс» – медвежьи тёси, каждый из которых представлял собой «кусок шкуры с головы гнедого коня, с жилой» и хранился в углу слева от двери (Там же. Л. 5об., 7).

Интересны два тёся, названные Ф.А. Фиельстру-пом «ōdiнӓзы». Один из них – «прямоугольник из холста размером 4 × 6 вершка приблизительно, со следами красных линий от рисунка… забрызганный жертвами. К левому углу подвязан красный лоскуток, и рядом прядь жил расчесанных. Посреди пришиты в ряд на расстоянии друг от друга три кусочка шкуры выдры». На другом остался рисунок, который не сохранился на первом: «рисунок красный на белом холсте: трое людей стоят в ряд, по правую и левую от них стороны – дерево вверх корнями и дерево вниз корнями; над деревьями месяц и солнце; рисунок обрамлен зигзагом. К солнцу пришит деревянный круглый ободок – подразумевающий шаманский бубен; под ним – прядь расчесанной жилы (не овечьей). К правому углу холста привязан лоскуток красной материи. Между солнцем и месяцем шкурки выдры» (Там же. Л. 5об.). Судя по современным исследованиям, это один из самых почитаемых тёсей хакасов – чалбах тёс [Бурна-ков, 2020, с. 48].

Три из описанных Ф.А. Фиельструпом тёся – «коршӓ», «кинен» и «курёң-ызых» – были связаны с ызыхами – священными конями, которые, по представлениям хакасов, служили ездовыми животными духов [Бурнаков, 2010]. Коршӓ представлял собой осеннюю беличью шкурку, ему посвящали ызыха – коня сивой масти; кинен был в виде собольей шкурки, ему посвящали ызыха рыжей масти (Там же. Л. 7). Кинен тёс хорошо известен современным исследователям [Бутанаев, 1986, с. 89–107; Бурнаков, 2020, с. 93–96]. Коршӓ тӧс (в описании Ф.А. Фиель-струпа), вероятно, это хорча тӧс – небесный фетиш, покровитель сивого коня-ызыха, по версии В.Я. Бу-танаева. Однако, согласно описанию, сделанному в 1990-е гг., он сильно отличается от представленного Ф.А. Фиельструпом. По В.Я. Бутанаеву, хорча тёс – березовая развилка с «лицом» из лоскута золотой парчи, с «глазами» из синего бисера и крыльями косача [1999, с. 191].

Курёң-ызых в качестве тёса не описан в литературе. Его имя происходит от слова «кӱрең» – корич-невый/бурый, т.к. ему посвящали ызыха бурой масти. Курёң-изыk, по Ф.А. Фиельструпу, – «старая рубаха хозяина, к которой пришит красный лоскуток с правой стороны, 2 кусочка шкуры выдры, золотая нитка, прядь жилы и железное, покрытое листовой медью обручальное кольцо (заменяющее бубен?)» (Там же. Л. 7).

Записывая сведения о тёсах и ызыхах, Ф.А. Фи-ельструп обращал внимание на связанные с ними обряды: «Изых держится 9 лет (3 × 3)*. На третий таik (на 9-й год), вместе с кандидатами-жеребятами приносятся и новые тӧс’ы»; отслужившие тёсы не пускают на плоту вниз по реке, а «уносят в тайгу и веша- ют на березу, привязав покрепче, чтобы они не упали <на> землю. …Если изых падет, с него сдирают шкуру (и берут себе), а голову и ноги вешают на березу. Новый изых тогда обмывается уже дома без участия шамана; тӧс’ы остаются старые, до истечения своего срока. При обмывании изыха употребляется особая посуда»; изыха «нельзя запрягать, и женщина не должна подходить к нему близко; пользоваться им может хозяин и то только для верховой езды. Изых на таik’е привязан к березе… в случае смены – вместе с кандидатом. После таik’а, обмыв нового изыха… его отпускают на волю. Изыхи имеются и дома. Их посвящают при выгоне весной, кропят аракой, обмывают молоком и пускают на волю» (Там же. Л. 6–6об.).

При описании локализации тёсов в юрте Ф.А. Фи-ельструп всегда отмечал их расположение по отношению к «иконной стене»; подчеркивал, что хакасы «при входе в юрту (даже вдрызг пьяные) непременно крестятся на иконы, потом обращаются с приветствием» (Там же. Д. Л. 54). Известно, что к началу ХХ в. большинство хакасов были крещены в православие, которое, по мнению исследователей, вероятно, имело «обрядовый» характер. В у. Асочаков Ф.А. Фиельструпу показали шитый позументами кафтан, присланный от императорского двора родовому начальнику Апаку за крещение 3 тыс. инородцев в один день в 1877 г., о чем свидетельствовала соответствующая грамота* (Там же. Л. 75).

Наблюдая и описывая повседневные и обрядовые практики хакасов, Ф.А. Фиельструп обращал внимание на феномен двоеверия, хотя и не занимался этим специально. Так, в одном из урочищ на р. Туим он увидел лиственницу, обуглившуюся у основания от костров; на ветвях дерева висела тазовая ко сть животного – свидетельство жертвоприношения; тут же на стволе был вырезан большой православный крест (Там же. Л. 51). Отмеченная ученым синкре-тичность воззрений и ритуалов хакасов много десятилетий спустя стала предметом анализа этнологов и религиоведов.

Заключение

Начатое в Минусинско-Абаканской экспедиции 1920 г. системное исследование верований и культуры хакасов Ф.А. Фиельструп намеревался продолжить в следующем году, но ситуация изменилась. С восстановлением советской власти в Сибири была свернута деятельность Института исследования Сибири.

С 1 июля 1920 г. распоряжением Сибревкома он был закрыт [Журналы заседаний…, 2008]. Начались преследования преподавателей университета, сотрудничавших с колчаковским правительством. В 1921 г. Ф.А. Фиельструп вместе с С.И. Руденко и С.А. Тепло-уховым вернулись в Петроград. Их дальнейшая деятельность была связана с Русским музеем, Академией истории материальной культуры, Петроградским университетом. В Петроградский университет перевелся ученик С.А. Теплоухова М.П. Грязнов [Кармышева, 2002; Пшеничная, Боковенко, 2002, с. 20; Кирюшин, Тишкин, Шмидт, 2004].

Этнографические исследования, начатые в 1920 г., не получили развития, но результаты комплексной Минусинско-Абаканской экспедиции имели большое значение. Наблюдения С.И. Руденко и Ф.А. Фиель-струпа – сотрудников Комиссии по изучению племенного состава населения России – вероятно, учитывались при этнотерриториальном районировании Енисейского края: в 1923 г. в зоне расселения сооб-ще ства, принявшего имя «хакасы», был образован Хакасский национальный уезд, позже ставший округом, а затем автономной областью [Ефремова, 1972].

Результаты экспедиции использовались ее участниками при подготовке работ обобщающего характера: на основе собранного материала С.А. Тепло-уховым была создана хронология археологических культур Хакасско-Минусинской котловины, которая соответствовала эволюционно-палеоэтнологическим концепциям ученого и его коллег. В русле этих же концепций написаны статьи Ф.А. Фиельструпа, посвященные свадебным жилищам и молочным продуктам; фольклорные тексты были опубликованы им в соавторстве с С.Е. Маловым [Китова, 2010; Фиельструп, 1926, 1930; Малов, Фиельструп, 1928].

Исследования Ф.А. Фиельструпа ориентировались на перспективу выявления этногенетических и историко-культурных закономерностей в развитии тюркских народов Сибири и Центральной Азии. С 1921 г., являясь сотрудником Русского музея, ученый совершил несколько экспедиций в Среднюю Азию и Казахстан [Кармышева, 1988]. Новый полевой материал он обрабатывал, ориентируясь на сравнительный анализ культур и языков хакасов, кыргызов, казахов, крымских татар, ногайцев. Обозначились планы дальнейших исследований тюркского населения Центральной Азии. Но они не были реализованы – в стране начались репрессии. В 1930 г. по вымышленным обвинениям был аре стован С.И. Руденко, в 1933 г. – М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов, Ф.А. Фиельструп и др. Пройдя через ссылку и испытания исправительно-трудовых лагерей, С.И. Руденко и М.П. Грязнов вернулись к научной работе; С.А. Теплоухов и Ф.А. Фиель-струп умерли в тюрьме, И.М. Залесский и А.К. Иванов были расстреляны [Кармышева, 2002; Профессора

Томского университета…, 2003]. Архивы сохранили результаты их деятельности. Они позволяют судить о потенциале ученых и возможностях комплексного подхода в археолого-этнографических исследованиях, который отрабатывался в России начала ХХ в.

Рукописи Ф.А. Фиельструпа 1920-х гг. отразили состояние актуальной российской тюркологии и видение векторов будущих исследований. Обозначенные в них темы получили развитие лишь много десятилетий спустя. С 1960-х гг. началось системное изучение традиционного мировоззрения тюрков Сибири. В 1970-е гг. появились публикации Ю.А. Шибаевой, в которых рассматривался религиозный синкретизм; в 2000-е гг. вышли в свет обобщающие работы М.С. Усмановой, В.Я. Бутанаева, В.А. Бурнакова о шаманизме и мифологической картине мира хакасов [Усманова, 1982; Бутанаев, 1986, 2006; Бурнаков, 2006, 2010, 2020; и др.]. С 1990-х гг. под эгидой Сибирского отделения РАН издается академическая серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», несколько томов которой посвящены хакасской эпической и сказочной традиции. В 1999 г. был выпущен «Хакасско-русский историко-этнографический словарь», подготовленный В.Я. Бутанаевым [1999]. В 2006 г. в серии «Народы и культуры» вышел том «Тюркские народы Сибири», в котором на основе комплексного подхода дана характеристика тюркских аборигенных сообществ Саяно-Алтайского региона, в т.ч. хакасов [2006].

Многое из намеченного в 1920-е гг. Ф.А. Фиель-струпом удалось реализовать в современной этно-графии/этнологии. Но актуальными остаются сравнительно-исторические исследования тюркских сообществ Центральной Азии в динамике их развития от древности до современности с опорой на языкознание, этнографию, антропологию и археологию. Комплексный интегративный подход, который отрабатывался российскими тюркологами начала ХХ в., сохранил свое значение и по-прежнему определяет перспективы культурно-исторических и этногенетических исследований Центральной Азии.

Список литературы Из истории этнографического изучения Енисейского края. Сибирские материалы Ф.А. Фиельструпа

- Адрианов А.В. Айран в жизни минусинского инородца // Зап. Имп. Рус. геогр. об-ва по отд-нию этнографии. – СПб.: [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1909. – Т. 34. – С. 489–524.

- Березовиков Н.Н. Иван Михайлович Залесский (1897–1938) – сибирский орнитолог, художник-анималист и один из создателей Томского орнитологического общества // Русский орнитол. журнал. – 2017. – Т. 26. – Экспресс-выпуск № 1481. – С. 3241–3267.

- Бурнаков В.А. Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 208 с.

- Бурнаков В.А. Путешествие в «мир мертвых»: мистерия хакасского шамана Макара Томозакова // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2008. – № 22. – С. 607–617.

- Бурнаков В.А. Традиционные представления хакасов об ызыхах // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 111–121.

- Бурнаков В.А. Фетиши – тёсы в традиционном мировоззрении хакасов (конец XIX – середина XX в.). – Новоси-бирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – 188 с.

- Бутанаев В.Я. Почитание тёсей у хакасов // Традиционная культура народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 89–112.

- Бутанаев В.Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. – Абакан: Хакасия, 1999. – 240 с.

- Бутанаев В.Я. Традиционный шаманизм Хонгорая. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та, 2006. – 253 с.

- Губаева С.С., Кармышева Б.Х. Ф.А. Фиельструп и его исследования среди киргизов // Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. – М.: Наука, 2002. – С. 3–13.

- Ефремова Н.И. Образование и правовое положение Хакасского национального уезда // Актуальные вопросы государства и права. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1972. – С. 3–11. – (Тр. Том. гос. ун-та; Сер. юр., т. 216).

- Журналы заседаний совета Института исследования Сибири (13 ноября 1919 г. – 16 сентября 1920 г.). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000341800 (дата обращения 29.11.2022).

- Кармышева Б.Х. Этнографическое изучение народов Средней Азии и Казахстана в 1920-е годы (Полевые исследования Ф.А. Фиельструпа) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. – М.: Наука, 1988. – Вып. 10. – С. 38–62.

- Кармышева Б.Х. От тропических лесов Амазонки до центральноазиатских степей: жизненный путь Ф.А. Фиельструпа // Репрессированные этнографы. – 2-е изд. – М.: Вост. лит., 2002. – Вып. I. – С. 152–163.

- Катанов Н.Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сент. 1896 г. в Минусинский округ Енисейской губернии. – Казань: [Типо-лит. Имп. Казан. ун-та], 1897. – 104 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Шмидт О.Г. Жизненный путь Сергея Ивановича Руденко (1885–1969) // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 9–21.

- Китова Л.Ю. Сергей Александрович Теплоухов // РА. – 2010. – № 2. – С. 166–173.

- Клеменц Д.А. Заметка о тюсях // Изв. Вост.-Сиб. отд. Император. Рус. геогр. об-ва. – Иркутск: [б. и.]. 1892. – Т. XXIII, № 4/5. – С. 23–35.

- Кон Ф.Я. Основание Минусинского музея глазами Ф.Я. Кона // Музееведческое наследие Северной Азии: труды музееведов ХIX – начала XX века. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2019. – С. 184–210.

- Кононов А.Н. В.В. Радлов и отечественная тюркология // Тюркологический сборник. 1971. – М.: Наука, 1972. – С. 7–15.

- Кормушин И.В., Насилов Д.М. О жизни и творчестве С.Е. Малова // Тюркологический сборник. 1975. – М.: Наука, 1978. – С. 5–11.

- Кызласов Л.Р. В Сибирь неведомую за письменами таинственными // Путешествия в древность. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1983. – С. 16–49.

- Левин М.Г. Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923) // Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Нов. сер. – T. I: Памяти Д.Н. Анучина (1843–1923). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – C. 1–13.

- Малов С.Е. Несколько слов о шаманстве у турецкого населения Кузнецкого уезда Томской губернии // Живая старина. Год 18. – 1909. – Вып. 2/3. – С. 38–41.

- Малов С.Е., Фиельструп Ф.А. К изучению турецких абаканских наречий // Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР. – 1928. – Т. 3, вып. 2. – С. 289–304.

- Молодин В.И. Очерки истории сибирской археологии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 315 с.

- Наумова О.Б. Архив российского ученого-этнографа Ф.А. Фиельструпа // Вестн. архивиста. – 2006а. – № 2/3. – С. 196–212.

- Наумова О.Б. Казахский баксы: история одной фотографии (публикация материалов Ф.А. Фиельструпа по казахскому шаманству) // ЭО. – 2006б. – № 6. – С. 77–85.

- Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Маркевич Н.Г., Литвинов А.В. Институт исследования Сибири и изучение истории, археологии и этнографии региона (1919–1920 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2012. – № 365. – С. 77–81. Профессора Томского университета: биографический словарь (1980–2003). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2003. – Т. 4, ч. 2. – 424 с.

- Пшеничная М.Н., Боковенко Н.А. Основные этапы жизни и творчества Михаила Петровича Грязнова (1902–1984) // Степи Евразии в древности и Средневековье: к 100-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. – Кн. I. – C. 19–28.

- Рудковская М.А. С.И. Руденко – исследователь Минусинской котловины // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 36–42.

- Симаков Г.Н. Соколиная охота и культ хищных птиц в Средней Азии: Ритуальные и практические аспекты. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1998. – 312 с.

- Труды съезда по организации Института исследования Сибири. – Томск: [Тип. Сибирского Товарищества печатного дела и Дома трудолюбия], 1919. – Ч. I–IV. – 460 с.

- Тюркские народы Сибири. – М.: Наука, 2006. – 677 с.

- Усманова М.С. Дохристианские верования хакасов в конце XIX – начале XX в.: опыт историко-этнографического исследования: дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 1982. – 170 с.

- Фиельструп Ф.А. Свадебные жилища турецких народностей // Материалы по этнографии. – Л.: Изд. Гос. Русского музея, 1926. – Т. 3, вып. 1. – С. 111–122.

- Фиельструп Ф.А. Молочные продукты турков-кочевников // Казаки. – М.: Изд-во АН СССР, 1930. – С. 263–301. – (Сборник статей антропологического отряда Казакстанской экспедиции АН СССР. 1927 г.; вып. 15).

- Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. – М.: Наука, 2002. – 299 с.

- Шибаева Ю.А. Влияние христианизации на религиозные верования хакасов (религиозный синкретизм хакасов) // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (вторая половина XIX – начало XX в.). – Л.: Наука, 1979. – С. 180–196.

- Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог Этнографического отдела Музея. – [б.и.], 1900. – 357 с.