Из опыта тестирования выпускников художественно-графического факультета по теории и методике обучения изобразительной деятельности

Автор: Денисенко Виктор Иванович, Бабичева Надежда Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

Тестирование как эффективный метод определения уровня педагогической компетентности выпускников художественно-педагогических вузов доказало действенность разработанной авторами программы подготовки художников-педагогов к проведению занятий в детской художественной школе. Означенная программа основана на принципах педагогики сотрудничества.

Образовательные технологии, творческие способности, тестовые задания, педагогика сотрудничества, педагогический процесс, выпускники художественно-графического факультета

Короткий адрес: https://sciup.org/14940155

IDR: 14940155 | УДК: 378.225:74/75:303.448 | DOI: 10.24158/spp.2017.5.21

Текст научной статьи Из опыта тестирования выпускников художественно-графического факультета по теории и методике обучения изобразительной деятельности

ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные образовательные технологии предполагают использование печатного и электронного тестирования как эффективного метода контроля и закрепления полученных обучаемыми теоретических знаний. Впервые оно было применено в Англии, и в переводе на русский язык слово «тест» означает ‘испытание’, ‘исследование’. Это стандартизированные задания, результаты выполнения которых позволяют выявить знания и умения испытуемых [1].

При проведении психолого-педагогических исследований в системе художественно-педагогического образования с конца XX в. стали активно применяться различные тесты, например Г. Роршаха, Э. Торренса и М. Люшера, направленные на выявление индивидуально-психологических особенностей восприятия зрительного образа, определение творческих способностей личности, не связанных с культурной средой, а тем более с профессиональными навыками, полученными в процессе обучения.

Анализ публикаций последних лет, изучение опыта факультетов изобразительного искусства педагогических вузов показали очевидное противоречие между необходимостью активного использования тестирования как инструмента контроля сформированности знаний, умений и компетентности студентов перед выходом на педагогическую практику и отсутствием должного внимания исследователей процессов художественного воспитания и образования к уже имеющимся отечественным разработкам. Этим и определяется актуальность рассматриваемой проблемы.

Для реализации задач в контексте исследуемой проблемы формирования готовности студента последнего года обучения осуществлять предпрофессиональную подготовку учащихся в детской художественной школе (ДХШ), а также с целью устранения обозначенного противоречия мы использовали тестовые задания И.А. Бирич и М.Т. Ломоносовой [2], выявляющие уровень культурного развития личности будущего художника-педагога, а также ее педагогического мастерства.

В предисловии к своей книге авторы отмечают: «Главная цель издаваемой серии сборников тестовых заданий – способствовать формированию в отечественной системе народного образования новой культуры объективной оценки и самооценки качества знаний учащихся, абитуриентов и студентов» [3, с. 8]. Освоение такой культуры реализуется прежде всего через повышение научно-методической квалификации учителей средних школ и преподавателей системы дополнительного образования детей и высших учебных заведений по ключевым направлениям, таким как приобретение навыков системного анализа и структурирования целей и содержания обучения, освоение средств и технологий объективной оценки уровня подготовки обучаемых, в том числе тестовых [4, с. 16].

Профессиональное становление студентов изобразительного факультета предполагает формирование у них изобразительной культуры и профессиональной базы эстетического освоения окружающей действительности. Это знание в совокупности со знанием методики преподавания формирует художника-педагога [5]. Теоретические основания данного процесса изложены российскими исследователями [6], а также в иностранной периодической печати [7].

Серия сборников тестовых заданий подготовлена на основе единых концептуально-методологических и методических позиций, главные из которых звучат следующим образом:

-

1. Сборники тестовых заданий охватывают все важнейшие области и содержание каждой учебной дисциплины, ориентированы на базовые знания выпускника, завершившего изучение этой дисциплины по программе высшего профессионального образования.

-

2. В основу разработки представленных в каждом сборнике фондов многоуровневых (по сложности) тестовых заданий положена методология проектирования многоуровневых оценочных средств для определения достигнутого качества подготовки обучаемых, предложенная в работах профессора В.П. Беспалько и развиваемая в трудах Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов [8, с. 53], а также в сочинениях академика С.П. Ломова [9].

Тестирование проводилось с целью выявления уровня педагогической компетентности студента, поэтому тест рассчитан на уже подготовленного учителя, завершающего художественнопедагогическое профессиональное образование. Содержание тестовых заданий определяет широту и глубину знаний студента в области художественной педагогики, выявляет уровень понимания им взаимоотношений учителя с учениками с точки зрения педагогики сотрудничества.

Нас привлекли перспектива наиболее точной, насколько это возможно, диагностики педагогических особенностей личности, а также возможность не только определить, на каком этапе педагогического развития находится исследуемая личность, но и понять, над какими вопросами и проблемами еще стоит работать.

Для эффективной интерпретации результатов тестирования студентов художественно-графических факультетов (ХГФ) дадим краткое описание структуры теста, который состоит из частей А и Б. В части А выбор трех правильных ответов из предложенных шести определяет широту и глубину знаний педагога в области художественной педагогики, выявляет уровень понимания им взаимоотношений учителя с учениками. В части Б для собеседования предлагаются методологические вопросы, отражающие мировоззренческие аспекты педагогики, понимание инновационного характера, присущего различным педагогическим технологиям, осознание педагогом своей способности моделировать и управлять учебно-воспитательным процессом, определяющие его готовность разрешать различные педагогические ситуации, умение обобщать и разрабатывать новое содержание и новые технологии в области педагогики искусства.

Суть тестирования заключается в том, что респонденту предлагается выбрать из большого набора ответов самые важные по его мнению. Качество выбранных ответов, их правильность свидетельствуют об уровне профессионального развития студента, его мышления, глубине полученных знаний [10, с. 50-51].

Кроме общих целей, поставленных создателями теста, которые приведены выше, мы исследовали также готовность выпускников осуществлять предпрофессиональную подготовку в художественных школах и школах искусств. Для этого проводилось тестирование контрольной и экспериментальной групп студентов выпускного (5-го) курса, демонстрирующих достаточно близкие показатели по специальной и профессиональной подготовке. Студенты контрольной группы занимались по традиционной программе, а экспериментальной - по программе предложенного спецкурса.

Цель тестирования - определение профессионального уровня выпускников художественно-графического факультета.

Задачи тестирования:

-

1) выявить уровень теоретических знаний студентов,

-

2) установить уровень подготовки студентов к педагогической деятельности.

Тест был проведен среди студентов 5-го курса художественно-графического факультета Кубанского государственного университета.

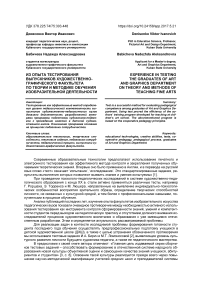

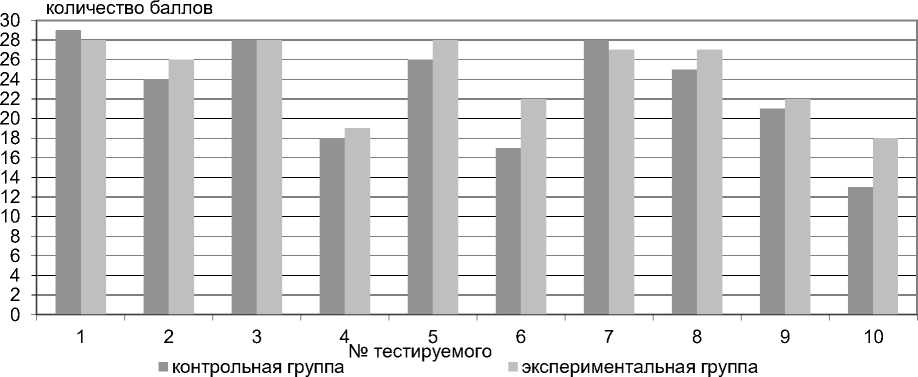

Распределение участников тестирования по количеству баллов, набранных при выполнении части А (рис. 1), показывает, что все испытуемые набрали примерно одинаковое число баллов (от 33 до 36) при максимально возможном результате в 60 баллов. Сравнивая с максимальным значением, уровень тестируемых контрольной группы можно определить как немного ниже среднего, а экспериментальной - чуть выше среднего.

количество баллов

Рисунок 1 – Распределение участников тестирования из контрольной и экспериментальной групп по количеству набранных баллов при выполнении заданий части А

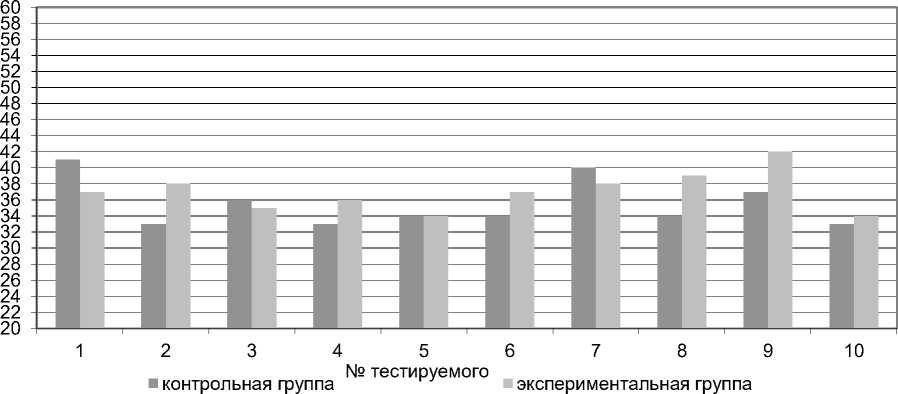

Рассматривая выборку по вопросам, которые вызвали наибольшее и наименьшее затруднение у тестируемых (рис. 2), можно сделать следующие выводы. Наименьшее затруднение у тестируемых вызвали вопросы, связанные с основами проблемного обучения, ролью учителя в учебном процессе, формами планирования урока, формированием личности ребенка.

Рисунок 2 – Количество верных ответов участников тестирования из контрольной и экспериментальной групп на вопросы из части А

Наибольшее затруднение вызвали вопросы о процессе учебной деятельности. Например, при ответе на вопрос: «На что делается акцент в учебной деятельности?» – большинство студентов выбрали варианты ответа, которые отражают только техническую сторону процесса обучения: отработка навыков, поэтапный показ приемов работы, замечания и вопросы учащихся по ходу работы. При этом они совершенно не уделяли внимание воспитательному процессу, а именно восприятию природы и искусства, самостоятельной и творческой работе учащихся.

Этот же технический подход можно наблюдать и при обсуждении вопросов о методике предмета. Тестируемые в основном определяют методику шаблонно, поверхностно, игнорируя то, что методика может включать и свой собственный, индивидуальный подход к процессу обучения.

Затруднения вызвал вопрос о проблеме сотрудничества в системе «учитель – ученик», ответы на который в основном также сведены к шаблонному, стандартному пониманию взаимодействия педагога и учащегося. Участие учащихся в учебном процессе заключается только в оказании помощи при подборе материалов к уроку и при организации урока. При этом упускаются из виду сотрудничество учащихся и преподавателей, сотворчество, внимание к мнению и высказываниям учащихся.

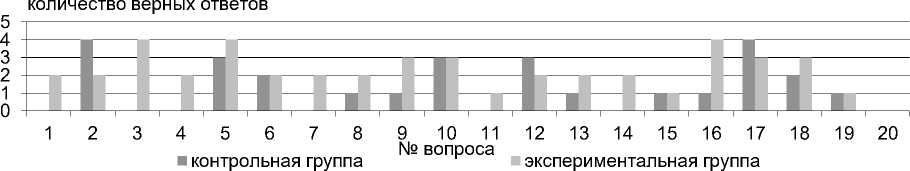

Учитывая вопросы, которые вызвали наибольшее затруднение у испытуемых, можно сделать вывод, что студенты имеют слабое представление об учебном процессе и весьма ограниченные суждения о роли преподавателя и методах педагогического воздействия (рис. 3).

Рисунок 3 – Количество верных ответов участников тестирования из контрольной и экспериментальной групп на вопросы из части А

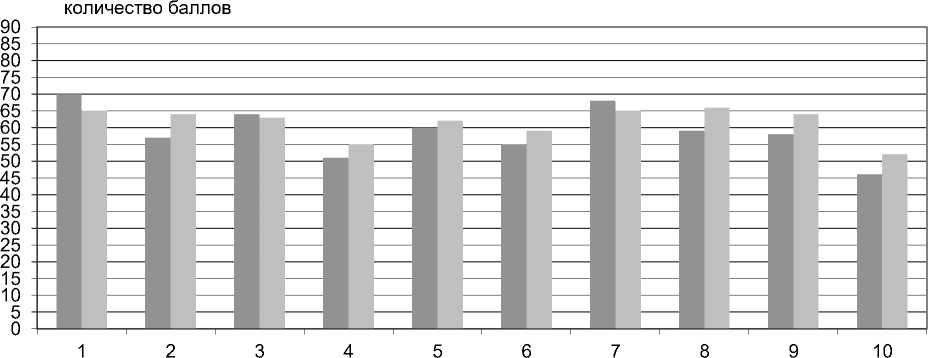

В вопросах части Б затрагиваются темы общекультурного масштаба, межпредметных связей, самоанализа, методов преподавания и творческого опыта (рис. 4).

Рисунок 4 – Распределение участников тестирования из контрольной и экспериментальной групп по количеству набранных баллов при выполнении заданий части Б

На основе анализа результатов тестирования можно сделать вывод, что студентов в основном интересуют вопросы взаимодействия преподавателя и учащегося – сотрудничество и сотворчество применительно к учебному процессу, а также межпредметные связи и концепции художественного образования.

Распределение участников тестирования по количеству набранных баллов показало, что некоторые студенты в недостаточной степени владеют знаниями о педагогическом процессе и выбирали более поверхностные ответы, которые по сути своей правильны, но не несут достаточной культурной нагрузки, которая необходима человеку, желающему освоить профессию художника-педагога.

Минимальное количество баллов по всем трем разделам теста – менее 30, максимальное – 90. Результаты теста определялись следующим образом:

-

– менее 30 баллов (I уровень развития педагогических способностей) – знания в области педагогики тестируемого в области стереотипа;

-

– от 30 до 60 баллов (II уровень) – тестируемый владеет профессиональными знаниями, проявляет себя как педагог-наставник;

-

– от 60 до 90 баллов (III уровень) – опираясь на основополагающие знания предмета, тестируемый владеет методикой преподавания изобразительного искусства, может моделировать педагогические ситуации, понимает специфику проблемного обучения и педагогики сотрудничества [11].

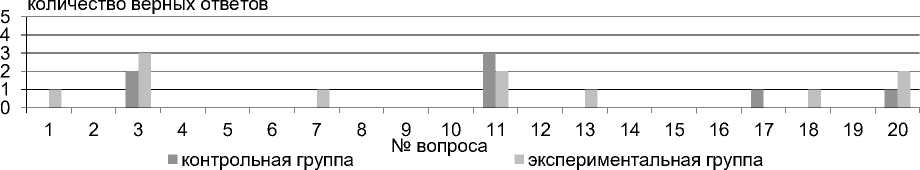

По количеству набранных баллов (рис. 5) можно сделать вывод, что всего 4 студента из 10 имеют II уровень развития педагогических способностей. В экспериментальной группе 6 студентов из 10 имеют II уровень и 1 – III уровень развития педагогических способностей.

№ тестируемого

■ контрольная группа ■ экспериментальная группа

Рисунок 5 – Распределение участников тестирования из контрольной и экспериментальной групп по количеству набранных баллов (части А и Б)

По результатам тестирования могут быть сделаны следующие общие выводы:

-

1. Выявлены невысокий уровень теоретических знаний и размытые представления о педагогических методах работы студентов ХГФ.

-

2. Недостаточное внимание уделяется развитию студентов как будущих художников-педагогов.

-

3. Студенты в недостаточной степени владеют знаниями о педагогическом процессе.

С целью совершенствования практической подготовки студентов ХГФ к педагогической практике в ДХШ был разработан и внедрен факультативный спецкурс по начальному уровню специально-профессиональной подготовки выпускника ХГФ. В разработанном курсе отражены вопросы, связанные с дидактической и методической подготовкой, а также творческим подходом к обучению в ДХШ. Факультативные занятия и консультации по подготовке студентов к педагогической практике состоят из курса бесед (4 ч), аудиторных занятий (8 ч) и самостоятельной работы (12 ч). Практическая работа студентов сопровождается объяснением темы задания и индивидуальным консультированием в процессе его выполнения. Дидактическая подготовка студентов в рамках спецкурса заключается в беседах об основных понятиях и принципах педагогики сотрудничества и возможности их применения в условиях традиционной школы, а также о непрерывном воспитательном процессе во время всего периода обучения детей в школе. Акцент делается на применение интерактивных методов обучения, помогающих студентам формировать опыт решения проблем, возникающих в процессе проведения занятий в период практики, посредством разыгрывания ситуаций. Методическая подготовка студентов включает в себя задания на постановку натюрморта. Учитывая принципы педагогики сотрудничества, постановка выполняется совместно с преподавателем (в качестве подготовки перед выходом на практику), а также совместно с учащимися (при прохождении педагогической практики), что соответствует принципам групповой деятельности и творческого взаимодействия учителя и ученика. Еще одним заданием методической направленности является создание наглядного пособия, где проявляются знания и умения студента в области изобразительного искусства, знание этапов и приемов ведения работы, а следовательно, и методики преподавания художественных дисциплин.

По результатам формирующего педагогического эксперимента студенты, прошедшие подготовку по спецкурсу (экспериментальная группа), показали в среднем более высокий результат, чем студенты контрольной группы. Средний балл по контрольной группе составил 58,8, по экспериментальной группе – 61,5. Результат экспериментальной группы на 4,4 % выше результата контрольной группы. Выявлены эффективность данного тестирования для проверки уровня готовности студентов к педагогической практике и возможность корректирования подготовки студентов с помощью разработанного спецкурса.

Последующие результаты педагогической практики показали эффективность разработанного спецкурса для студентов. Кроме того, были получены более высокие качественные показатели работ учащихся ДХШ. Проведенная работа позволяет сделать вывод о необходимости комплексного использования тестирования в сочетании с практическими контрольными постановками и интерактивными заданиями в процессе подготовки будущих педагогов – учителей изобразительного искусства.

Ссылки:

-

1. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры. Изобразительное искусство и архитектура. Тестовые задания для оценки развития творческих и художественных способностей школьников и абитуриентов вузов : в 2 кн. Кн. 2. М., 1999. 112 с.

-

2. Там же.

-

3. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры … Кн. 1. М., 1999. 160 с.

-

4. Там же. С. 16.

-

5. Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета. Краснодар, 2005. 210 с.

-

6. Коробко Ю.В. Указ. соч. ; Саяпина Е.И. Живопись портрета : учеб. пособие. Краснодар, 2006. 109 с.

-

7. Riley P. New Ways with Flowers in Watercolor // The Artist. 2015. July.

-

8. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Указ. соч. Кн. 2. С. 53.

-

9. Ломов С.П. Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании.

2013. № 2. С. 49–52.

-

10. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Указ. соч. Кн. 1. С. 50–51.

-

11. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Указ. соч. Кн. 2.

Список литературы Из опыта тестирования выпускников художественно-графического факультета по теории и методике обучения изобразительной деятельности

- Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры. Изобразительное искусство и архитектура. Тестовые задания для оценки развития творческих и художественных способностей школьников и абитуриентов вузов: в 2 кн. Кн. 2. М., 1999. 112 с.

- Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета. Краснодар, 2005. 210 с.

- Саяпина Е.И. Живопись портрета: учеб. пособие. Краснодар, 2006. 109 с.

- Riley P. New Ways with Flowers in Watercolor//The Artist. 2015. July.

- Ломов С.П. Методология художественной деятельности//Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. № 2. С. 49-52.