Изделия из ископаемой кости в индустрии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя балка (Таманский полуостров)

Автор: Кулаков С.А., Гиря Е.Ю., Титов В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются три обработанные окаменевшие кости морских животных миоценового возраста, обнаруженные в разные годы, но в одних стратиграфических и планиграфических условиях на раннепалеолитической стоянке Богатыри/Синяя Балка на северном побережье Таманского п-ова. Приводится информация о возрасте, стратиграфии и планиграфии каменной индустрии памятника, атрибутированного как место добычи и разделки мяса слонов и носорогов-эласмотериев. Основное внимание уделяется трасологическому анализу находок. Установлено, что две фоссилизированные кости тюленя были расщеплены контрударным способом на мягкой (дерево, кость) наковальне, третья - подвергнута более тщательно обработке. Выдвинуто предположение о происхождении всех трех фрагментов костей из одного источника - береговых отложений. Фоссилизированные кости тюленя наряду с камнем и костями животных таманского фаунистического комплекса, возможно, использовались в качестве сырья. Это был мелкий и неудобный по форме, но самый твердый вид хрупкого изотропного материала, доступного на стоянке. Ярким свидетельством того, что окаменевшие кости использовались неслучайно, является артефакт - кость № 1 (2005 г.). Оформленное на нем острие было изготовлено посередине намеренно сформированного лезвия за счет мелкой ретушированной выемки. Это костяное орудие полностью вписывается в категорию острий раннепалеолитической индустрии стоянки Богатыри/Синяя Балка. Острия данной категории различаются по морфологии и размерам, их объединяет такой признак, как наличие особого морфологического элемента - острия (шипа, проколки и пр.) - острого выступа, который оформлялся сочетанием ретуши и мелких анкошей и располагался на любом пригодном участке исходной заготовки (отдельности сырья или сколе).

Ранний палеолит северной евразии, таманский п-ов, стоянка богатыри/синяя балка, изделия древнейших индустрий, артефакты из фоссилизированной кости, морфологический и трасологический анализы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146513

IDR: 145146513 | УДК: 903.035.56”631” | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.003-013

Текст научной статьи Изделия из ископаемой кости в индустрии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя балка (Таманский полуостров)

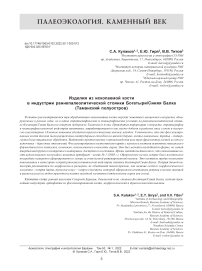

Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/Синяя Балка, относящаяся к таманскому палеолитическому комплексу (рис. 1, 2), была открыта в 2002 г. на палеонтологическом местонахождении Синяя Балка – типовом

Тамань

Славянск-на-Кубани

Крымск

Анапа

Новороссийск

20 км

ПосТЗаГ^один^

ПосДПереСЫпь’

Глазовка^ Кучугуры

775 м

Рис. 1. Расположение памятников таманского палеолитического комплекса.

1 – раннепалеолитические стоянки Бо-гатыри/Синяя Балка, Родники-1, -2, Кер-мек; 2 – местонахождение Цымбал.

Рис. 2. Расположение раннепалеолитических стоянок на северном берегу Таманского п-ова.

1 – Богатыри/Синяя Балка; 2 – Родники-1; 3 – Родники-2; 4 – Кермек.

местонахождении таманского фаунистического комплекса [Громов, 1948] – при его осмотре членами Ильской палеолитической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН [Ще-линский, Бозински, Кулаков, 2003; Щелинский и др., 2004]. Планомерные раскопки памятника, начавшиеся в 2003 г. [Кулаков, Щелинский, 2004], продолжаются (с перерывами) до настоящего времени [Кулаков, 2018б; Kulakov, 2019].

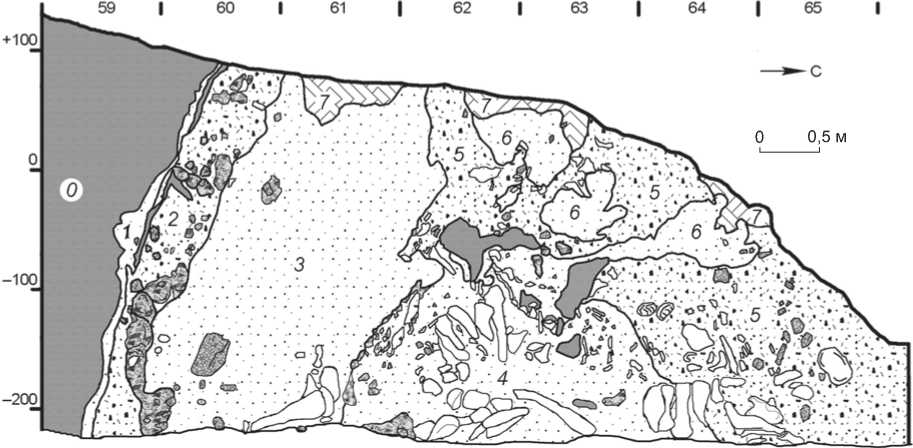

В 2007 г. при раскопках в кв. 59/2 здесь впервые была расчищена обработанная кость морского животного. Она находилась в нижней части слоя 4, на границе с толщей песка. Следует признать, что до тех пор, пока данный артефакт был единственным в своем роде, мы подходили к его интерпретации с максимальной осторожностью. В 2018 г. при раскопках на стоянке Богатыри/Синяя Балка в кв. 61/4, также на границе песков слоя 3 и костеносной линзы (слой 4), была обнаружена вторая обработанная окаменевшая кость морского животного. В 2020 г. в раскопе 01 стоянки Богатыри/

Синяя Балка в кв. 60/4, также на контакте слоев 3 и 4, найдена третья обработанная окаменевшая кость морского животного.

Обнаружение столь редких артефактов в одном раскопе в одинаковых стратиграфических и плани-графических условиях позволило исследователям памятника сделать вывод о том, что уже в древнейших, олдованских, технологиях изготовления орудий оформились навыки обработки разнообразного сырьевого материала.

Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/Синяя Балка является одним из общепризнанных свидетельств первоначального расселения человека с африканского континента [Амирханов, 2016; Деревянко, 2009]. Материалы исследований, проводившихся в 2003–2008, 2011, 2016, 2018–2020 гг., позволяют рассматривать стоянку как уникальный пример адаптации древнейших коллективов, предположительно Homo erectus , к конкретным условиям умеренной зоны Северной Евразии в раннем плейстоцене [Кулаков, 2018в].

Возраст стоянки , как и самого таманского фаунистического комплекса, составляет 1,2–0,8 млн лет [Трубихин, Чепалыга, Кулаков, 2017; Kulakov, 2019; Shchelinsky et al., 2010]. Однако в последнее время палеонтологи считают возможным удревнить его до 1,4– 1,6 млн лет [Саблин, 2010; Титов, Тесаков, 2009].

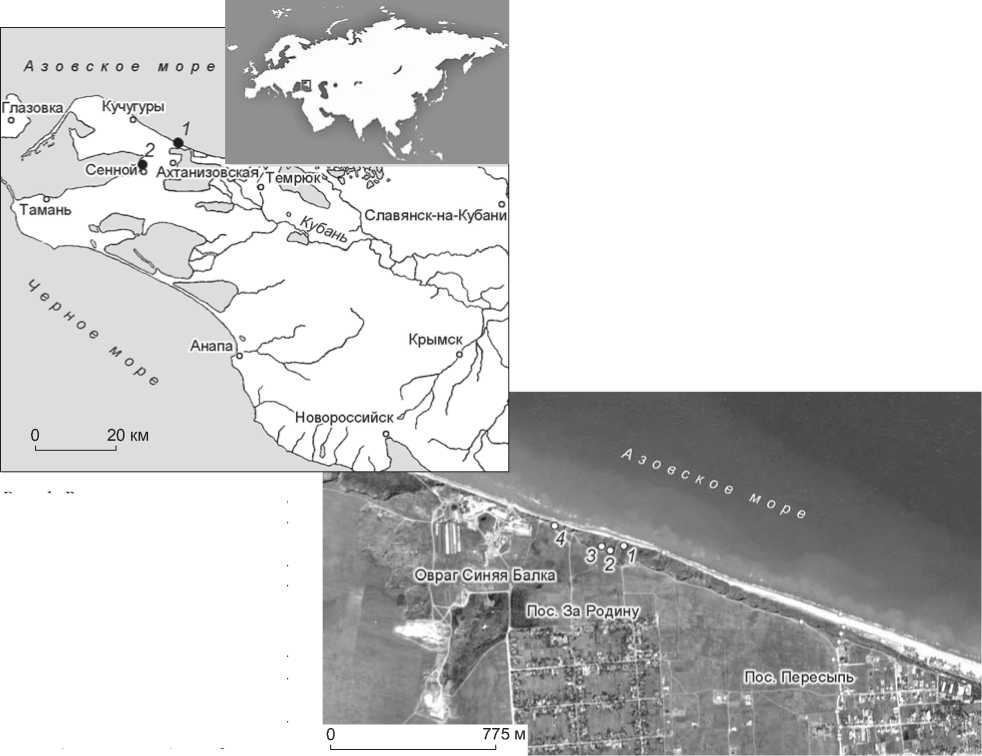

Стратиграфия и планиграфия стоянки Богаты-ри/Синяя Балка (рис. 3, 4) хорошо документируют процессы образования и накопления культуросодер- жащих отложений, а также их постдепозиционные изменения в результате действий грязевулканических процессов, тектоники и береговой абразии. Все артефакты и фаунистические остатки сконцентрированы только в дислоцированных, но непереотложен-ных песчано-гравийных раннеплейстоценовых отложениях, вскрытых в раскопе. Согласно современным представлениям [Кулаков, 2012, 2018б, 2020а; Кулаков, Тимонина, Титов, 2017], на материковый слой 0 «куяльницкой» плиоценовой глины непосредственно налегают непотревоженные песчанисто-щебнистые отложения (см. рис. 3). Сцементированные до брекчии слои 1 (прослой морского пляжного песка) и 2 («бечевник») образовались непосредственно в пляжной зоне водоема. Слой 3 – толща разнозернистого серо-желтого и рыжего песка, содержащая не образующие концентраций артефакты и кости животных, так же сформировалась на берегу водоема. Слой 4 – «костеносная» толща (линза в верхней части песчаной толщи слоя 3), забитая разновеликими обломками, ко стной крошкой и целыми ко стями только слонов и носорогов-эласмотериев. В этом скоплении ко стей найдены артефакты, составившие основную часть коллекции стоянки. Щебнистые слои 5 (крупнощебнистая толща) и 6 (мелкощебнистая толща) являются следами деятельности грязевых вулканов; здесь встречаются переотложенные фаунистические о статки и арте факты. Слой 7 представляет собой разновременные «вложения» – разновеликие блоки, которые появились в результате разрушения береговых отложений в районе памятника и ступенчато сползали в море; они относятся к периоду от плейстоцена до голоцена [Несмеянов, Кулаков, 2013]. Та-

Рис. 3. Стратиграфия отложений по западной стенке раскопа раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка. Цифры соответствуют номерам слоев.

Рис. 4. Культуросодержащий слой раскопа 01 раннепалеолитической стоянки Бо-гатыри/Синяя Балка. Стрелками указаны места обнаружения костяных изделий: 1 – № 1 (2007 г.); 2 – № 2 (2018 г.); 3 – № 3 (2020 г.).

2 предмета могут свидетельствовать о намеренном скалывании с ядрищ. Анализ этой части коллекции дает веские основания считать, что обработка доломитов производилась с целью изготовления чопперов и грубых рубящих орудий, среди которых выделяется серия «гигантолитов» – очень крупных изделий массой более 2,5 кг [Кулаков, 2018а]. Многие сколы, появившиеся в процессе изготовлении крупных орудий, применялись без обработки или же служили основой для изготовления т.н. легких орудий. Орудийный состав индустрии полностью подтверждает это заключение (см. таблицу). Специально сделанные орудия – чопперы – составляют 30 %. Остальная часть коллекции включает разнообразные скребки, острия, скребла, сколы и обломки с ретушью утилизации. Таким образом, проведен- ким частичным разрушениям подвергались все культуросодержащие слои памятника, поэтому в этих «вложениях» иногда встречаются и артефакты, и фаунистические остатки.

Каменная индустрия памятника насчитывает 514 изделий. Все артефакты изготовлены из оквар-цованного доломита; он хрупкий, но достаточно хорошо колется и дает обломки с острыми краями. Это местное сырье залегает прослоями в глине и песках в виде разновеликих блоков и плиток. Орудийный набор включает 329 предметов, или 63,5 % от общего количе ства коллекции, что может быть связано с особой специализацией индустрии. Бóльшую долю в остальной части коллекции составляют отщепы и их обломки (159 экз., 31 %), преимущественно первичные; они разные по размерам, абсолютно преобладают мелкие сколы. Среди 12 нуклевидных изделий только ный анализ позволяет предположить, что каменная индустрия стоянки Богатыри/Синяя Балка была специализирована на разделку туш крупных животных: чопперами, вероятно, прорубалась толстая шкура, а скреблами, остриями и скребками отчленялись куски мяса.

Для реконструкции природного окружения и жизнедеятельности первобытных коллективов стоянки Богатыри/Синяя Балка необходимо представить ее состояние в период функционирования, т.е. повернуть западную стену раскопа против часовой стрелки на 90° (см. рис. 3, 4). Все происходило на берегу солоноватоводного водоема. На водораздельных пространствах господствовала лесостепная растительность, там обитали относительно теплолюбивые животные таманского фаунистического комплекса [Shchelinsky et al., 2010]. Материалы слоев 1 и 2 со-

Распределение каменных орудий раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка по слоям, экз.

|

Слои |

Чопперы |

Грубо-рубящие |

Скребла |

Скребки |

Острия |

Зубчато-выемчатые |

Клювовидные |

Сколы с ретушью |

Обломки с ретушью |

Итого |

|

1,2 |

3 |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

|

3 |

24 |

2 |

7 |

16 |

17 |

3 |

1 |

1 |

14 |

85 |

|

4 |

29 |

2 |

18 |

25 |

17 |

2 |

4 |

3 |

16 |

116 |

|

5,6 |

15 |

– |

12 |

9 |

5 |

1 |

– |

1 |

6 |

49 |

|

Осыпь |

29 |

– |

7 |

14 |

9 |

4 |

– |

10 |

1 |

74 |

|

Всего |

100 |

4 |

45 |

65 |

48 |

10 |

5 |

15 |

37 |

329 |

ответствуют первым редким появлениям древнейших людей на пляже у самой кромки воды. Наличие каменных орудий в мощной слоистой субаквальной песчаной толще (слой 3) указывает на более длительное присутствие человеческих коллективов на берегу водоема. В пользу этого предположения свидетельствуют костеносная линза в слое 4; она образовалась, вероятно, в районе кратерного озерного понижения грязевого вулкана, которое длительное время привлекало к себе как животных, так и древних людей. Затем наступило время катаклизмов: озеро-болото, содержавшее кости и артефакты, вытекло на толщу песков и сразу же было перекрыто мощным слоем сопочной брекчии и склоновых отложений, который законсервировал памятник. Тектонические процессы и вулканизм продолжали свои разрушительные действия; они привели к разлому и тектоническому сбросу – опрокидыванию (примерно на 90°) на северо-восток, «на бок», огромного блока древнего берега, включившего в себя этот многослойный памятник [Щелин-ский и др., 2008; Несмеянов, Леонова, Воейкова, 2010; Кулаков, 2012, 2020а; Несмеянов, Кулаков, 2013; Измайлов, Гусаков, 2013; Измайлов, Щелинский, 2013].

На основании полученных данных памятник рассматривается как место добычи мяса слонов и эласмотериев. Скорее всего, таманские слоны Archidiskodon meridionalis tamanensis и кавказские эласмотерии Elasmotherium caucasicum , как и современные слоны и носороги, любили принимать «грязевые ванны». Кальдера древнего грязевого вулкана с озерцом пресной воды в середине и топкими берегами была часто посещаемым слонами и эласмотериями местом. Большие животные, погружаясь в грязь, теряли свою подвижно сть и могли становиться добычей крупных хищников, таких как саблезубые кошки и гиены пахикрокут и, возможно, древнейших Homo . Часть слонов и носорогов, вероятно, погибала из-за того, что не могла преодолеть топкие и крутые берега (для молодых и ослабленных животных они становились естественной ловушкой), или из-за токсичных газов, выделяемых грязевым вулканом. Древние люди, вероятно, доставали из грязи и разделывали части туш, чтобы обеспечить себя белковой пищей. Такое предположение объясняет нахождение между костями каменных орудий.

Древнейшие люди непосредственно на месте добычи мяса, скорее всего, не жили, для этого они использовали более удобные места в ближайшей округе. Занимались ли сами Homo активной охотой на крупных млекопитающих в раннеплейстоценовых условиях Таманского п-ова? Ответа на этот вопрос пока нет, т.к. до сих пор не найдены прямые свидетельства охоты – остатки охотничьего вооружения и следы его применения на стоянке Богатыри/Синяя Балка [Кулаков, 2018б, в, 2019, 2020б].

Прямым доказательством активной жизнедеятельности древнейших Homo на берегу одного из заливов крупного раннеплейстоценового водоема являются обнаруженные в непотревоженных отложениях стоянки три окаменевшие кости морских млекопитающих, обработанные древнейшим человеком (см. рис. 4, 5).

По сохранности эти находки отличаются от многочисленных костей слонов, носорогов-эласмотериев из разных слоев памятника, для которых характерны чрезвычайная мягкость и рыхлость. Различия определяются степенью фоссилизации – замещения костного вещества кремнистой породой. Ко сти морских млекопитающих значительно древнее костей животных таманского комплекса, во время формирования культуросодержащих слоев памятника они уже представляли собою камень. Единичные остатки морских млекопитающих (позвонки и ребра китов, дельфинов, тюленей и др.), степень сохранности которых типична для миоценовых отложений, были обнаружены в разных слоях стоянки Богатыри/Синяя Балка. Остатки миоценовых морских млекопитающих, вымывавшиеся из более древних слоев, часто оказывались на берегу древнего водоема и могли своим видом привлекать внимание древнейших гоминид. В настоящее время изолированные кости таких животных встречаются в слоях, приуроченных к морским пескам, а также на современном берегу в районе всех памятников комплекса.

Для определения пригодности окаменевших костей тюленя с прибрежной полосы Азовского моря к обработке расщеплением нами проведена серия экспериментов, в ходе которых образцы использовались в качестве ядрищ для получения сколов контрударным способом (на наковальне). В результате было установлено, что во всех окаменелостях костное вещество полностью замещено кремнистой породой, относительно однородной, твердой, хрупкой, дающей раковистый излом.

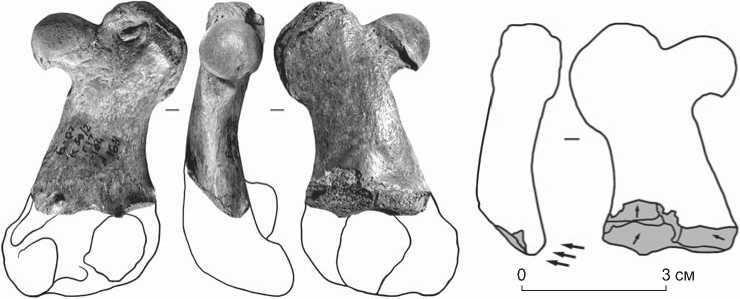

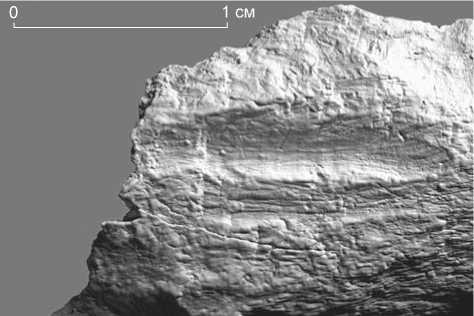

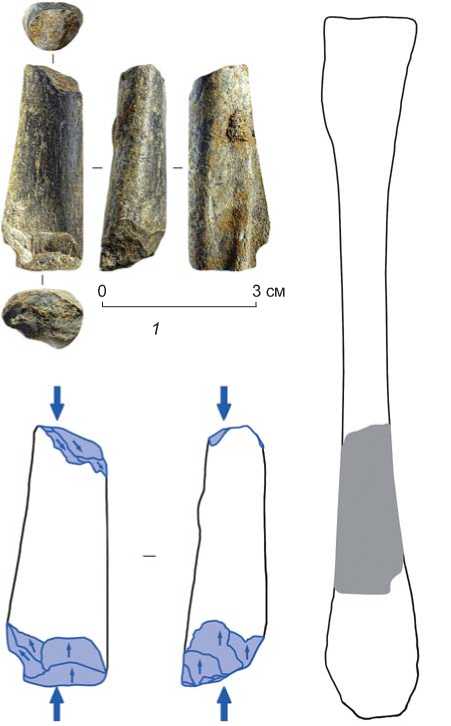

Находка 2007 г. (№ 1) – бедренная кость тюленя хорошей сохранности, окремненная (силицифици-рованная), с отбитым дистальным концом на уровне нижней трети диафиза (рис. 6). Длина фрагмента 48 мм, что составляет примерно 2/3 длины целой кости. Цвет окаменелости темно-коричневый. По размерам и морфологии ко сть можно отнести к виду Monachopsis pontica (Eichwald, 1850), типичному для отложений верхнего сармата – меотиса Причерноморья [Koretsky, 2001]. Судя по степени фоссилизации и характеру окремнения, кость изначально находилась в верхнемиоценовых отложениях, местами вскрытых на берегах Таманского п-ова, в частности на его северном берегу. В процессе фоссилизации на поверх-

64/1

=197^)-230

-218

Ne 150>,

Рис. 5. План раскопа 01 раннепалеолитической стоянки Богатыри/Си-няя Балка. Стрелками указаны места обнаружения костяных изделий: 1 – № 1 (2007 г.); 2 – № 2 (2018 г.); 3 – № 3 (2020 г.).

а – номер квадрата; б – глубинные отметки; в – номер артефакта; г – фаунистические остатки; д – камень, плитка, щебенка; е – щебнистый заполнитель; ж – глина плиоценовая; з – песчаный заполнитель; и – сцементированный щебнистый заполнитель, «брекчия»; к – сцементированный песчаный заполнитель.

63/1

62/1

61/1

60/1

59/1

•^0,^-228

,196' 208,

-194 - ■

-196' №175e ',4

-211 ; ■" ■ »

-196

L221

■216

-216

62/2

61/2

60/2

5-195 ' *

v>y

.:: 59/2':

■217

61/3.*<

-213

>№'1781

60/3

0,5 м

■217

61/1

-216

■216

60/4

■59/4 ::

. -19б|-221 . . ' . .-1921-218

-191^1-217 . '

а б в г д е ж з и к

£213’

19i|-2 12

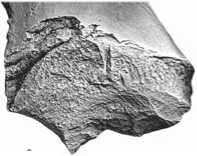

ности кости тюленя очень хорошо сохранился естественный рельеф; на нем читаются все естественные

прижизненные выступы и депрессии (от крупных до мельчайших). На естественной поверхности можно выделить следы различного рода изменений, произошедших в разные периоды «жизни» кости до ее фоссилизации и после. Безусловно, до фоссилизации, но уже по сле гибели животного, по нашему мнению, появились следы от корней, а также параллельные желобки (сохранились частично) и царапины на внутренней поверхности диафиза в дистальной части слева (рис. 7, 1 ). Мы интерпретируем их как погрызы какого-то хищника, возникшие в период, когда данная кость еще содержала органическую составляющую и ее ткань обладала пластичностью. Следы подобного изменения рельефа поверхно сти были изучены нами на костях с погрызами древних гиен из пещеры Трлица

0 3 cм

Рис. 6. Изделие из фоссилизированной кости № 1 (2007 г.) раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка. 1 – общий вид; 2 – прорисовка зон обработки; 3 – макрофотографии погрызов ( а ) и следов обработки ( б ). Фото Е.Ю. Гири, прорисовка А.Н. Тришкина.

1 cм

а

б

1 cм

Рис. 7. Поверхность со следами естественных повреждений на костяном изделии № 1 (2007 г.) с раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка ( 1 ), следы естественных повреждений на кости из пещеры Трлица в Черногории ( 2 ).

Фото Е.Ю. Гири.

Рис. 8. Костяное острие № 1 (2007 г.) ( 1 ), каменное острие ( 2 ) с раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка. Фото Е.Ю. Гири.

в Черногории (раскопки М.В. Шунькова, определение А.К. Агаджаняна) (рис. 7, 2 ). Следы от корней растений представлены в классическом виде - тонкими извилистыми и ветвящимися желобками (рис. 7, 1 ). Вероятнее всего, древний тюлень был выброшен на берег и съеден сухопутным хищником, т.к. погрызы и следы корней возникли на кости тюленя до фос-силизации, до замещения ее костного вещества кремнистой породой.

Следы, составляющие третью группу, мы связываем с процессом обработки (рис. 8, 1 ). Они возникли после полной фоссилизации кости, когда она приобрела все каче ства хрупкого изотропного материала, дающего раковистый излом. В данном случае костная ткань была замещена твердым кремнистым веществом; перед нами негативы скалываний - следы расщепления. Прослеживаются негативы мелких сколов, у них начало коническое и неконическое, конец, как правило, ступенчатый и/или петлеобразный. Негативы расположены на дистальном конце кости; по сути, они представляют собой результат ее неоднократного расщепления в поперечном направлении. Судя по полным и усеченным последующим скалыванием негативам снятий, было сделано не менее семи сколов. Ударной площадкой служила вогнутая внутренняя поверхность кости. С учетом относительно малых размеров и массы ядрища можно предположить, что расщепление производилось на наковальне. В качестве отбойника выступал, вероятно, угловатый предмет, поскольку негатив одного из последних сколов имеет очень узкое, почти точечное коническое начало (см. рис. 7, 1 ).

Несмотря на относительно хорошую сохранно сть поверхностей сколов, следы использования данного предмета в качестве орудия на них проследить не удало сь. Наличие острых выступов на ретушированном крае свидетельствует о том, что для обработки какого-либо плотного материала изделие явно не применялось. При этом рабочий край артефакта вполне пригоден для обработки мягких материалов, поэтому нельзя исключать возможно сть его кратковременного использования для резания мяса и/или шкуры.

Отсутствие развитых, хорошо выраженных сле-

По сохранности прижизненные (исходные) поверхности данного фрагмента окаменелой кости вполне соответствуют таковым вышеописанного фрагмента. Погрызы хищников на предмете не обнаружены, имеются слабо выраженные следы от корневищ. На основе этих наблюдений можно заключить, что оба фраг-

дов эксплуатации не противоречит предположению о намеренной обработке (расщеплении) этой окаменевшей кости и ее интерпретации как проявления разумной деятельности древнейших предков человека.

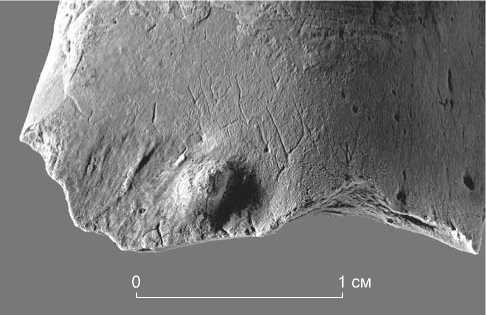

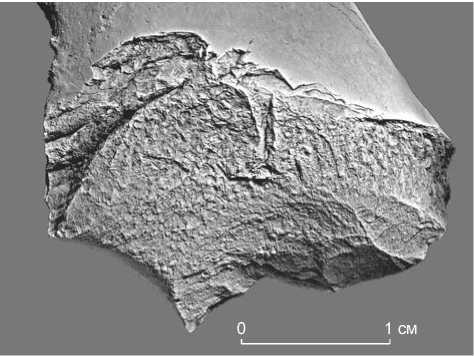

Находка 2018 г. (№ 2) – правая плечевая кость без дистального конца, обломанная на уровне нижней трети диафиза (рис. 9). У кости отбита также паль-марно-латеральная (задне-боковая) часть проксимальной зоны и диафиза. Длина фрагмента 45,2 мм, диаметр головки кости 30 мм. По размерам и морфологии

мента окаменевших костей происходят, скорее всего, из одного источника – береговых отложений.

В отличие от предыдущего, данный фрагмент окаменевшей кости плеча тюленя имеет на поверхности следы не поперечного, а продольного расщепления. С учетом размеров и ориентации сколов, а также относительно малых размеров и массивности самого ядри-ща можно констатировать, что данный предмет, как и описанный выше, расщепляли на наковальне. Любопытно, что контрударное скалывание фоссилизи-

кость тюленя отнесена к виду Cryptophoca maeotica (Nordmann, 1860), типичному для отложений среднего сармата Причерноморья [Ibid.].

рованной кости, служившей ядрищем, производилось в одном направлении – с площадки на сломе диафиза. Кость была рассечена почти на всю длину по верти-

3 cм

3 cм

Рис. 9. Изделие из фоссилизированной кости № 2 (2018 г.) из раскопа 01 раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка. Фото Е.Ю. Гири, прорисовка А.Н. Тришкина.

1 – общий вид; 2 – прорисовка зон обработки.

кали и фрагментирована поперек. Еще несколько удлиненных сколов было отделено от костяного ядрища при расщеплении с других сторон. Площадка выкрошилась таким же образом, как на всех других контрударных ядрищах, и образовался острый край со следами чешуйчатого выкрашивания (как у pieces esquilles ). Судить о том, сколько ударов было нанесено, сложно, поскольку при контрударном расщеплении подобное дробление ядрища может произойти в результате одного излишне сильного удара. Заслуживает внимания и отсутствие следов такого же выкрашивания на противоположном основной площадке крае предмета расщепления. Подобная морфология характерна для контрударных ядрищ, расщепление которых производилось на мягких (дерево, кость) наковальнях.

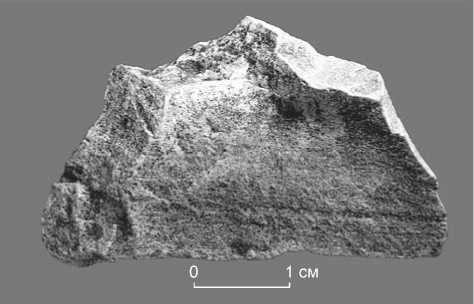

Находка 2020 г. (№ 3) – нижняя часть диафиза большеберцовой кости некрупного тюленя (рис. 10). Проксимальный и дистальные концы отбиты. Предмет является остатком достаточно длинной кости (примерно 1/4 полной длины). Наименьшая ширина диафиза составляет 12,2 мм. Примерные размеры и степень стройности диафиза позволяют сделать предварительное заключение о принадлежности кости Cryptophoca maeotica.

Поверхность данного фрагмента диафиза, как и вышеописанных, обнаруживает очень хорошую сохранность и сходство с рельефом кости миоценового возраста. Погрызы или следы воздействия корней не обнаружены. Не вызывает сомнения единое происхождение данного обломка окаменелой кости и двух отмеченных выше фрагментов плечевых костей тюленя. На обоих концах изделия обнаружены остатки негативов, морфо-

Рис. 10. Изделие из фоссилизированной кости № 3 (2020 г.) из раскопа 01 раннепалеолитической стоянки Богатыри/ Синяя Балка. Фото Е.Ю. Гири, прорисовка А.Н. Тришкина. 1 – общий вид; 2 – прорисовка зоны обработки; 3 – прорисовка местоположения фрагмента.

логия которых соответствует контрударному расщеплению. Один из концов образован негативом поперечного слома, второй имеет признаки формирования двусторонней линейной выкрошенности, как у pieces esquilles . То есть, несмотря на отличия по форме в целом, данный фрагмент окаменевшей кости по способу расщепления аналогичен двум описанным выше.

Таким образом, все три обработанные миоценовые кости животных располагались в одних стратиграфических и планиграфических условиях (см. рис. 4, 5). Они залегали в песчаном слое 3 в зоне контакта костеносной линзы (слой 4) и вмещающих ее песков (см. рис. 3). Все артефакты (кости № 1–3) находились в культуросодержащих отложениях рядом с каменными орудиями, костями слонов и эласмотериев.

Для всех трех костей возможность возникновения следов расщепления в результате залегания в культурном слое нами исключается. Все поверхности негативов сколов имеют относительно «свежий», неповрежденный и неокатанный вид, отсутствуют следы повреждения в слое в виде забитости, пришлифовки и скругления ребер. Края сколов острые, без следов смятости и скругления.

Во время функционирования этого ме ста добычи (или разделки) мяса найти сырье для изготовления каменных орудий, вероятно, было непросто. По данным многолетних раскопок, использовалось три вида сырья. Основным являлся окварцованный доломит, представленный разнообразными обломками в береговых обнажениях.

У нас есть веские основания предполагать, что сырьем на стоянке служили также кости крупных животных, которые в процессе расщепления становились орудиями. На отдельных обломках диафизов трубчатых костей из раскопа прослежены очень плохо сохранившиеся следы, имеющие сходство с негативами сколов двусторонней обивки. Н.К. Верещагин также сообщал об обработанных костях копытных из близкого по возрасту местонахождения Цимбал (пос. Сенной, Таманский п-ов) (см. рис. 1), на котором зафиксированы многочисленные остеологические остатки животных таманского фаунистического комплекса [Формозов, 1965]. Однако ввиду очень плохой сохранности костной ткани, а также сложности расчистки костей и их фрагментов в сцементированных отложе-

0 3 cм 0 3 cм ниях стоянки Богатыри/Синяя Балка для доказательной интерпретации имеющихся сегодня наблюдений, по нашему мнению, пока недостаточно.

Третьим видом сырья для изготовления орудий, являлись, вероятно, фоссилизированые кости тюленей. Это был мелкий, неудобной формы, но вместе с тем самый твердый изотропный материал, доступный на стоянке. Малые размеры данных изделий не являются чем-то особенным в рассматриваемой индустрии. В ней представлены наряду с массивными и крупными орудиями мелкие [Кулаков, 2018а, б; Кулаков, Тимонина, Титов, 2017; Kulakov, 2019].

Подобранные на берегу окаменевшие кости тюленей древнейшие Homo подвергли обработке. Древний мастер не просто разбил эти кости, с помощью разных технологических операции он обработал окремненные кости, как камень.

Самым интересным изделием является кость № 1, на которой мастер оформил орудие – острие. При этом он умело использовал край разлома кости в левой части рабочего края. Правая часть была отретуширована более тщательно, чем левая, скорее всего, для выравнивания и придания симметричности краю орудия. Завершающий этап обработки связан с выделением практически посередине лезвия рабочего элемента – острия – за счет мелкой ретушированной выемки (см. рис. 8, 1). То, что подобная обработка окаменевших ко стей была намеренным актом, находит подтверждение в каменной индустрии стоянки Бога-тыри/Синяя Балка. Категория острий «богатырской» индустрии – одна из важнейших составляющих набора т.н. легких орудий (см. таблицу). Разнообразные каменные острия – скребла и скребки – в основных культуросодержащих слоях 3 и 4 преобладают в орудийном наборе [Кулаков, 2018б, в; Кулаков, Тимонина, Титов, 2017; Kulakov, 2019]. Категория острий в раннепалеолитической «богатырской» индустрии включает различные по морфологии и размерам изделия, объединяющим признаком которых является наличие особого морфологического элемента – острия (шипа, проколки и пр.) – острого выступа, который оформлялся сочетанием ретуши и мелких анкошей и располагался на любом пригодном участке исходной заготовки (отдельности камня или сколе). Поэтому острия раннепалеолитической индустрии стоянки Богатыри/ Синяя Балка – это не совсем то, что подразумевается под типами орудий – острий – в индустриях верхнего палеолита, мезолита и неолита [Васильев и др., 2007, с. 163–165]. Интересно было бы рассмотреть эти морфологические элементы с точки зрения их назначения как «рабочих элементов» [Коробков, Мансуров, 1972], но, к сожалению, провести микротрасологический анализ каменных изделий раннепалеолитических таманских индустрий практически невозможно ввиду очень плохой сохранности их поверхностей. Что касается указанного костяного острия, то, по всей видимости, дело обстояло так: мастер сделал орудие из окаменевшей ко сти и, возможно, даже его опробовал, но изделие чем-то его не устроило и было выброшено.

По морфологии острие на фоссилизированной кости находит прямые аналогии с остриями каменной индустрии: такую же систему обработки представляет каменное острие на отщепе, найденное в 2011 г. в кв. 63/3 (см. рис. 8, 2 ). На правой половине поперечного края отщепа была сохранена естественная поверхность скола, а на левой половине древний мастер серией мелких снятий и ретушью создал выемку, которая выделила двойное острие в центре поперечного края и на левом углу заготовки.

Обнаруженные в слое 3 раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка изделия из окаменевших костей миоценовых морских животных могут указывать на то, что сырьем для древнейших Homo служи- ли не только камень (окварцованный доломит), массово представленный в районе стоянки, но и кости животных. Вполне вероятно, что древнейшие мастера обрабатывали и использовали добытые кости современных им животных. Наличие в месте стоянки окаменевших костей животных дало возможность древнейшим предкам человека освоить новый вид сырья для изготовления орудий.

Анализ археологических материалов и трасологические исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-18-00552; палеонтологическое определение и описание находок сделаны в рамках реализации госзадания Южного научного центра РАН, проект № 122011900166-9.

Амирханов Х.А. Северный Кавказ: начало преистории. – Махачкала: МавраевЪ, 2016. – 344 с.

Васильев С .А., Бозински Г., Бредли Б. А., Вишняц-кий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франконемецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2007. – 264 с.

Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит). – М.: Наука, 1948. – 521 с. – (Тр. Ин-та геол. наук АН СССР; т. 64, № 17).

Деревянко А.П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 232 с.

Измайлов Я.А., Гусаков И.Н. Катастрофические извержения грязевых вулканов и их признаки в разрезах плейстоценовых отложений (Таманский полуостров) // VIII Все-рос. совещ. по изуч. четвертич. периода «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 253–255.

Измайлов Я.А., Щелинский В.Е. Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений в Южном Приазовье на Таманском полуострове // Древнейший Кавказ: Перекресток Европы и Азии. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – С. 20–39.

Коробков И.И., Мансуров М.М. К вопросу о типологии тейякско-зубчатых индустрий (на основе материалов местонахождения Чахмаклы в Западном Азербайджане) // Палеолит и неолит СССР. – Л.: Наука, 1972. – Т. 7. – С. 55– 67. – (МИА; № 185).

Кулаков С.А. Новые данные по стратиграфии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. – Махачкала: МавраевЪ, 2012. – С. 81– 84. – (XXVII Крупновские чтения).

Кулаков С.А. Крупные рубящие орудия в индустрии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Зап. ИИМК РАН. – 2018а. – № 17. – С. 165–170.

Кулаков С.А. Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/ Синяя Балка на Таманском полуострове // Археол. вести. – 2018б. – № 24. – С. 19–32.

Кулаков С.А. Раннепалеолитическая стоянка Богаты-ри/Синяя Балка – пример адаптации древнейших гоминид // Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы. – Баку: ИАЭ НАНА, 2018в. – С. 119–135.

Кулаков С.А. Достижения сотрудников ИИМК РАН в изучении палеолита Кавказа в конце XX – начале XXI века // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: (К 100-летию создания российской академической археологии). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2019. – С. 9–17.

Кулаков С.А. К вопросу о стратиграфии и геологическом положении костеносной линзы в культуросодержащих отложениях стоянки Богатыри/Синяя Балка: взгляд археолога // Раннепалеолитические памятники и природная среда Кавказа и сопредельных территорий в раннем – среднем плейстоцене. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2020а. – С. 65–90.

Кулаков С.А. Ранний палеолит Кавказа: современное состояние изучения // Зап. ИИМК РАН. – 2020б. – № 22. – С. 76–98.

Кулаков С.А., Тимонина Г.И., Титов В.В. Некоторые итоги новых работ на раннепалеолитической стоянке Бога-тыри/Синяя Балка на Таманском полуострове // Тр. V (XXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 68–74.

Кулаков С.А., Щелинский В.Е. Работы на Тамани // АО 2003 года. – М.: Наука, 2004. – С. 271–272.

Несмеянов С.А., Кулаков С.А. Геологическое строение раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Древнейший Кавказ: Перекресток Европы и Азии. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – С. 40–50.

Несмеянов С.А., Леонова Н.Б., Воейкова О.А. Палеоэкологическая реконструкция района Богатырей и Синей Балки // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. – СПб.: ИИМК РАН, 2010. – С. 47–61.

Саблин М.В. Наиболее вероятный возраст стоянки Богатыри // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2010. – С. 62–66.

Титов В.В., Тесаков А.С. Таманский фаунистический комплекс: ревизия типовой фауны и стратотипа // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – С. 585–588.

Трубихин В.М., Чепалыга А.Л., Кулаков С.А. Возраст стратотипа Таманского комплекса и стоянок олдованско-го типа на Тамани (по палеомагнитным данным) // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. – М.: ГЕОС, 2017. – С. 434–436.

Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья. – М.: Наука, 1965. – 160 с.

Щелинский В.Е., Бозински Г., Кулаков С.А. Исследования палеолита на Кубани // АО 2002 года. – М.: Наука, 2003. – С. 265–267.

Щелинский В.Е., Кулаков С.А., Бозински Г., Кинд-лер Л. Открытие нижнепалеолитической стоянки на Таманском полуострове // Невский археолого-историографический сборник. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. – С. 223–233.

Щелинский В.Е., Додонов А.Е., Байгушева В.С., Кулаков С.А., Симакова А.Н., Тесаков А.С., Титов В.В. Раннепалеолитические местонахождения на Таманском полуострове (Южное Приазовье) // Ранний палеолит Евразии: новые открытия. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 21–28.

Koretsky I.A. Morphology and systematics of Miocene Phocinae (Mammalia: Carnivora) from Paratethys and the North Atlantic region // Geologica Hungarica. – 2001. – Fasc. 54. – 109 p.

Kulakov S.A. Site du Paléolithiqe inférieur de Bogatyri/ Sinyaya Balka dans le péninsule de Taman, Krai de Krasnodar, Russie // L’Anthropologie. – 2019. – [Vol.] 123. – P. 194–215.

Shchelinsky V.E., Dodonov A.E., Baigusheva V.S., Kulakov S.A., Simakova A.N., Tesakov A.S., Titov V.V. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki // Quat. Intern. – 2010. – Vol. 223/224. – P. 28–35.

Материал поступил в редколлегию 26.05.21 г., в окончательном варианте – 11.06.21 г.

Список литературы Изделия из ископаемой кости в индустрии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя балка (Таманский полуостров)

- Амирханов Х.А. Северный Кавказ: начало преистории. – Махачкала: МавраевЪ, 2016. – 344 с.

- Васильев С.А., Бозински Г., Бредли Б.А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2007. – 264 с.

- Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит). – М.: Наука, 1948. – 521 с. – (Тр. Ин-та геол. наук АН СССР; т. 64, № 17).

- Деревянко А.П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 232 с.

- Измайлов Я.А., Гусаков И.Н. Катастрофические извержения грязевых вулканов и их признаки в разрезах плейстоценовых отложений (Таманский полуостров) // VIII Всерос. совещ. по изуч. четвертич. периода «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 253–255.

- Измайлов Я.А., Щелинский В.Е. Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений в Южном Приазовье на Таманском полуострове // Древнейший Кавказ: Перекресток Европы и Азии. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – С. 20–39.

- Коробков И.И., Мансуров М.М. К вопросу о типологии тейякско-зубчатых индустрий (на основе материалов местонахождения Чахмаклы в Западном Азербайджане) // Палеолит и неолит СССР. – Л.: Наука, 1972. – Т. 7. – С. 55–67. – (МИА; № 185).

- Кулаков С.А. Новые данные по стратиграфии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. – Махачкала: МавраевЪ, 2012. – С. 81–84. – (XXVII Крупновские чтения).

- Кулаков С.А. Крупные рубящие орудия в индустрии раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Зап. ИИМК РАН. – 2018а. – № 17. – С. 165–170.

- Кулаков С.А. Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове // Археол. вести. – 2018б. – № 24. – С. 19–32.

- Кулаков С.А. Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/Синяя Балка – пример адаптации древнейших гоминид // Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы. – Баку: ИАЭ НАНА, 2018в. – С. 119–135.

- Кулаков С.А. Достижения сотрудников ИИМК РАН в изучении палеолита Кавказа в конце XX – начале XXI века // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: (К 100-летию создания российской академической археологии). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2019. – С. 9–17.

- Кулаков С.А. К вопросу о стратиграфии и геологическом положении костеносной линзы в культуросодержащих отложениях стоянки Богатыри/Синяя Балка: взгляд археолога // Раннепалеолитические памятники и природная среда Кавказа и сопредельных территорий в раннем – среднем плейстоцене. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2020а. – С. 65–90.

- Кулаков С.А. Ранний палеолит Кавказа: современное состояние изучения // Зап. ИИМК РАН. – 2020б. – № 22. – С. 76–98.

- Кулаков С.А., Тимонина Г.И., Титов В.В. Некоторые итоги новых работ на раннепалеолитической стоянке Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове // Тр. V (XXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 68–74.

- Кулаков С.А., Щелинский В.Е. Работы на Тамани // АО 2003 года. – М.: Наука, 2004. – С. 271–272.

- Несмеянов С.А., Кулаков С.А. Геологическое строение раннепалеолитической стоянки Богатыри/Синяя Балка // Древнейший Кавказ: Перекресток Европы и Азии. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – С. 40–50.

- Несмеянов С.А., Леонова Н.Б., Воейкова О.А. Палеоэкологическая реконструкция района Богатырей и Синей Балки // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. – СПб.: ИИМК РАН, 2010. – С. 47–61.

- Саблин М.В. Наиболее вероятный возраст стоянки Богатыри // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2010. – С. 62–66.

- Титов В.В., Тесаков А.С. Таманский фаунистический комплекс: ревизия типовой фауны и стратотипа // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – С. 585–588.

- Трубихин В.М., Чепалыга А.Л., Кулаков С.А. Возраст стратотипа Таманского комплекса и стоянок олдованского типа на Тамани (по палеомагнитным данным) // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. – М.: ГЕОС, 2017. – С. 434–436.

- Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья. – М.: Наука, 1965. – 160 с.

- Щелинский В.Е., Бозински Г., Кулаков С.А. Исследования палеолита на Кубани // АО 2002 года. – М.: Наука, 2003. – С. 265–267.

- Щелинский В.Е., Кулаков С.А., Бозински Г., Киндлер Л. Открытие нижнепалеолитической стоянки на Таманском полуострове // Невский археолого-историографический сборник. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. – С. 223–233.

- Щелинский В.Е., Додонов А.Е., Байгушева В.С., Кулаков С.А., Симакова А.Н., Тесаков А.С., Титов В.В. Раннепалеолитические местонахождения на Таманском полуострове (Южное Приазовье) // Ранний палеолит Евразии: новые открытия. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 21–28.

- Koretsky I.A. Morphology and systematics of Miocene Phocinae (Mammalia: Carnivora) from Paratethys and the North Atlantic region // Geologica Hungarica. – 2001. – Fasc. 54. – 109 p.

- Kulakov S.A. Site du Paléolithiqe inférieur de Bogatyri/Sinyaya Balka dans le péninsule de Taman, Krai de Krasnodar, Russie // L’Anthropologie. – 2019. – [Vol.] 123. – P. 194–215.

- Shchelinsky V.E., Dodonov A.E., Baigusheva V.S., Kulakov S.A., Simakova A.N., Tesakov A.S., Titov V.V. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki // Quat. Intern. – 2010. – Vol. 223/224. – P. 28–35.