Изделия урало-венгерского центра IX-X веков из культовых комплексов обских угров: новые материалы

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот четыре серебряных блюда и одна медная бляха из культовых комплексов обских угров, расположенных на территории Ямало-Ненецкого а.о. и Ханты-Мансийского а.о.-Югры. Представленные находки -блюдо с изображением птицы, схватившей рыбу; блюдо и бляха с фигурой оленя; медальон блюда с изображением грифона и двух летящих птиц; разрезанное на пластины блюдо со сценой свадебного пира - автор относит к продукции урало-венгерского центра IX-X вв. Приводится описание находок, указаны аналоги из средневековых мастерских Ирана и Средней Азии. Семь изделий урало-венгерского центра по технологическим и орнаментальным признакам выделены в отдельную подгруппу. Данные предметы изготовлены из трех наложенных один на другой серебряных листов без золочения; декор выполнен с лицевой стороны тонким точечным чеканом; на оборотной стороне отчетливо виден негатив изображения. Орнаментация включает узор бордюра из двух расположенных поперек него параллельных дуг и отходящего от них вертикального штриха с тремя круглыми отпечатками чекана, сгруппированными в пирамидку; отпечаток пунсона на лапе животного; люди и животные изображены с большими миндалевидными глазами с радужной оболочкой без зрачка. Среди изделий урало-венгерского центра впервые встречено блюдо с изображением, процарапанным поверх основной композиции. Объясняется, почему публикуемые предметы оказались в культовой сфере обских угров; приводятся варианты их использования в религиозно-обрядовой практике.

Урало-венгерский центр, серебро, блюдо, олень, всадник, грифон

Короткий адрес: https://sciup.org/145146861

IDR: 145146861 | УДК: 392/394(=511.1)(571.121/571.122) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.110-119

Текст научной статьи Изделия урало-венгерского центра IX-X веков из культовых комплексов обских угров: новые материалы

Север Западной Сибири за последние полвека приобрел статус сокровищницы серебряных со судов из Ирана, Средней Азии, Византии, Волжской Булгарии, Европы и др., оказавшихся на данной территории в эпоху Средневековья (см., напр.: [Сокровища Приобья, 1996; Сокровища Приобья…, 2003; Бауло, 2002; Федорова, 2019; и др.]). Особое место в этом импорте занимают не сколько серебряных сосудов, которые первоначально Б.И. Маршаком были отнесены к раннемадьярской группе [Сокровища Приобья, 1996, № 53–55]. По мнению исследователя, в Восточной Европе существовал производственный центр, продукция которого по стилю была близка к изделиям как позднесогдийских мастеров начала IX в., так и мадьярских конца IX – X в., хотя вещей раннемадьярской группы не было обнаружено ни на территории Венгрии («страна Ателькуза»), куда мадьяры пришли в последние годы IX в., ни вдоль пути их переселения в VIII–IX вв. [Маршак, 1996, с. 16]. Н.В. Федорова, изучив все известные в начале XXI в. подобные предметы и места их обнаружения, высказала предположение, что это изделия венгерских мастеров «Великой Венгрии» (или первоначальной Венгрии, которая у восточных географов ассоциировалась со страной башкиров), т.е. приуральских центров расселения венгров до начала их переселения в Европу [2003, с. 141–144].

Обнаруженные в начале XXI в. в культовых комплексах хантов на территории Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изделия, в частности, большо е блюдо с изображением филина, стоящего на спине оленя, стали дополнительным свидетельством в пользу уральской локализации венгерской группы серебряных блюд. Стало понятно, что это не продукция дунайской Венгрии и что в иконографии и стиле этих сосудов сочетаются признаки зарождавшегося искусства восточно-европейских кочевых венгров, старой уральской традиции их предков и торевтики Аббасидского халифата и государства Саманидов [Бауло, Маршак, Федорова, 2004]. Мастера этого центра были связаны с традициями Средней Азии. В качестве образцов они выбирали попавшие в их мастерские согдийские и хорасанские сосуды, а затем развивали и варьировали мотивы их декора. Для некоторых изображений и орнаментов на изделиях данного центра можно найти среднеазиатские и иранские аналоги X в. [Маршак, 1996, с. 16–18]. Атрибутирующими признаками изделий урало-венгерского центра являются такие элементы декора, как контур из двух дуг с отходящим от них штрихом, штрих с тремя сгруппированными треугольником точками, отпечаток пунсона на лапе животного;

кроме того, серебряные блюда изготовлены методом наложения друг на друга трех листов металла.

До публикации данной статьи группа урало-венгерского серебра IX–X вв. состояла из семи серебряных сосудов [Федорова, 2019, с. 75]. Задачами статьи являются введение в научный оборот пяти изделий, которые по вышеперечисленным признакам можно атрибутировать как урало-венгерские, а также выделение в этой группе сосудов, изготовленных в одной мастерской.

Описание и атрибуция новых находок

В июне 2022 г. в Музее Природы и Человека в г. Ханты-Мансийске состоялось открытие выставки «Обские угры: Дом и Космос», посвященной юбилею известного этнографа И.Н. Гемуева (1942–2005). На ней удалось познакомиться с мужчиной – представителем одной из фамилий хантов, проживающих в бассейне р. Назым (Ханты-Мансийский р-н ХМАО-Югры). Он рассказал о том, что у его деда в верховьях Назыма хранились «старинные вещи», которые после его смерти забрали в городскую квартиру. Это оказались предметы традиционной утвари из бересты и сукна, а также предметы культа – серебряная чаша и большая медная бляха, завернутые в платки. О том, каким образом вещи попали к деду и как их использовали в обрядовой сфере, мужчина не знал и рассказал лишь о том, что чаша и бляха хранились в небольшом сундучке в священном углу дома.

Серебряное блюдо (чаша) с изображением хищной птицы и рыбы (рис. 1, а , б). Круглое блюдо диаметром 20,5 см выполнено ковкой из трех наложенных один на другой металлических листов, вертикальный бортик утолщен, снизу с лицевой стороны пройден чеканом. Декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны. На оборотной поверхности отчетливо виден негатив изображения.

Декор сосредоточен в центральном медальоне. Медальон круглый, диаметром 11 см, обведен бордюром шириной 0,5 см. Бордюр орнаментирован узором, состоящим из двух параллельных дуг, которые расположены поперек, и отходящего от них вертикального штриха с тремя круглыми отпечатками чекана, сгруппированными в пирамидку. Композиция состоит из двух взаимодействующих персонажей: хищная птица держит в лапах крупную рыбу.

Туловище и голова птицы изображены в профиль, крылья распахнуты, мощные когтистые лапы удерживают рыбу. От крыльев вниз спускаются по ше сть перьев, орнаментированных насечками. Туловище гладкое, неорнаментированное. Лапы четырехпалые, один палец резко отставлен, на каждой

Рис. 1. Серебряное блюдо с изображением птицы, схватившей рыбу. Урало-венгерский центр, IX–X вв. а – лицевая сторона; б – оборотная сторона; в – граффити в виде личины на груди птицы.

лапе – отпечаток пунсона. Хво ст состоит из шести перьев, зааштрихованных насечками, и отделен от туловища поло ской жемчужин. Глаз круглый со зрачком, вправо от глаза отходит линия. Клюв загнут вниз, в его основании – отпечаток пунсона. Линии крыльев в их основании и туловища завершаются узором в виде трех отпечатков пунсона, сгруппированных в пирамидку.

Рыба изображена в профиль, выделены хво ст и плавники. Чешуя передана в виде овалов, оконтуренных насечками, ориентирована влево, внутри каж- дого овала имеется дополнительная насечка. Глаз обозначен отпечатком пунсона.

На груди птицы – более поздняя слабо читаемая гравированная антропоморфная личина (рис. 1, в ). Граффити, выполненное поверх имевшегося изображения, на изделиях урало-венгерской группы встречено впервые.

Аналоги. Хищная птица обычно показана стоящей на животном: на позднесасанидском блюде VII– VIII вв. орел с распахнутыми крыльями стоит на спине лани [Тревер, Луконин, 1987, с. 116, кат. № 29]; хищная птица на спине газели изображена в овальном медальоне серебряной бутыли VI–VII вв., которая была обнаружена около д. Куриловой Осинского у. Пермской губ. [Там же, с. 116, кат. № 31], и на блюде VII–VIII вв. из клада, найденного у д. Мальцевой Кудымкарского р-на Пермской губ. [Там же, с. 119, кат. № 41]; сюжет «птица на спине оленя» передан на блюде Х в. из Томской губ. [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 28] и на блюде IX–X вв. из Шурышкар-ского р-на ЯНАО [Бауло, Маршак, Федорова, 2004, с. 108, рис. 1].

Большая бляха с изображением оленя (рис. 2). Диаметр 19,5 см, масса 144 г. Изделие выполнено ковкой из медного листа, чуть выпуклое. По краю бляхи ударами с оборотной стороны выбиты крупные круглые жемчужины. В верхней части бляхи с оборотной стороны просверлены два крупных отверстия, под рогами оленя – также два отверстия, но меньшего диаметра. Поскольку в зоне крупных отверстий не были прочеканены жемчужины, можно предположить, что четыре отверстия просверлили для крепления ручки.

Декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны. На обороте отчетливо виден нега-

Рис. 2. Медная бляха с изображением оленя. Урало-венгерский центр, IX–X вв. а – фотография; б – прорисовка.

тив изображения. Декор сосредоточен в центральном медальоне. Медальон круглый, диаметром 15,5 см, обведен бордюром шириной 0,8 см. Бордюр орнаментирован узором, состоящим из дуг, расположенных поперек него, и трех круглых отпечатков чекана, сгруппированных в пирамидку.

Фигура оленя вписана в границы медальона. Животное, ориентированное влево, показано в профиль, возможно, в прыжке. Рога из четырех отро стков. Очертания, пропорции тела, рисунок короткого хвоста соответствуют реальному прототипу; задние ноги сведены вместе, передние раздвоены, правая нога поднята вверх. Раздвоенные копыта непропорционально длинные. В середине линии живота обозначен небольшой вертикальный отросток. Из пасти оленя свешивается плод или бутон цветка.

В нижней части медальона от бордюра поднимается на стебле пальметтовидный цветок, верхние лепестки которого украшены узором в виде трех кружков на коротком стебельке. Подобный растительный мотив типичен для торевтики восточных районов Средней Азии VIII–IX вв. [Даркевич, 1976, с. 87].

Аналоги. Оформление края прочеканенной с оборотной стороны полоской жемчужин характерно для круглых кованых серебряных западносибирских блях X–XII вв. (см., напр.: [Спицын, 1906, рис. 53, с. 32; Чернецов, 1957, с. 243; Бауло, 2011, с. 124, 243– 244; и др.]). Подобными жемчужинами украшены найденная в погр. 73 Сайгатинского VI могильника бронзовая литая бляха X–XI вв. с фигурой филина [Древние бронзы Оби…, 2000, кат. № 28], которая тождественна изображению филина на войкарском блюде [Бауло, Маршак, Федорова, 2004, с. 108, рис. 1], и бляха IX–X вв. с изображениями медведя, рыбы и двух змей из бассейна р. Конда [Бауло, 2013, рис. 4]. На публикуемой бляхе с оленем жемчужины по краю изделия, возможно, были нанесены позже; подобным образом был доработан край серебряной бляхи IX–X вв. из кондинского могильника [Там же, рис. 1].

Серебряное блюдо с изображением оленя (рис. 3). Хранится на стойбище хантов в бассейне

Рис. 3. Серебряное блюдо с изображением оленя. Урало-венгерский центр, IX–X вв.

Рис. 4. Культовый амбарчик хантов.

р. Охлым (Ханты-Мансийский р-н ХМАО-Югры). Диаметр 19 см. Блюдо выполнено ковкой из трех наложенных один на другой металлических листов. Вертикальный бортик утолщен, снизу с лицевой стороны пройден чеканом. Декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны. На оборотной стороне отчетливо виден негатив изображения. Под бортиком просверлено небольшое отверстие.

Декор сосредоточен в центральном медальоне. Медальон круглый, диаметром 12 см, обведен бордюром шириной 0,5 см. Бордюр орнаментирован узором из двух параллельных дуг, расположенных поперек него.

Фигура оленя вписана в границы медальона, при этом три роговых отростка наложены на бордюр, это позволяет предполагать, что первым был изображен олень, а потом вокруг него нанесены линии бордюра. Животное показано в профиль, в движении влево. Рога из шести отростков. Большой овальной формы глаз без зрачка. На крупе двумя ладьевидными фигурами условно переданы ребра. Из пасти оленя свешивается плод или бутон цветка. Очертания, пропорции тела, рисунок короткого хвоста, копыта соответствуют реальному прототипу.

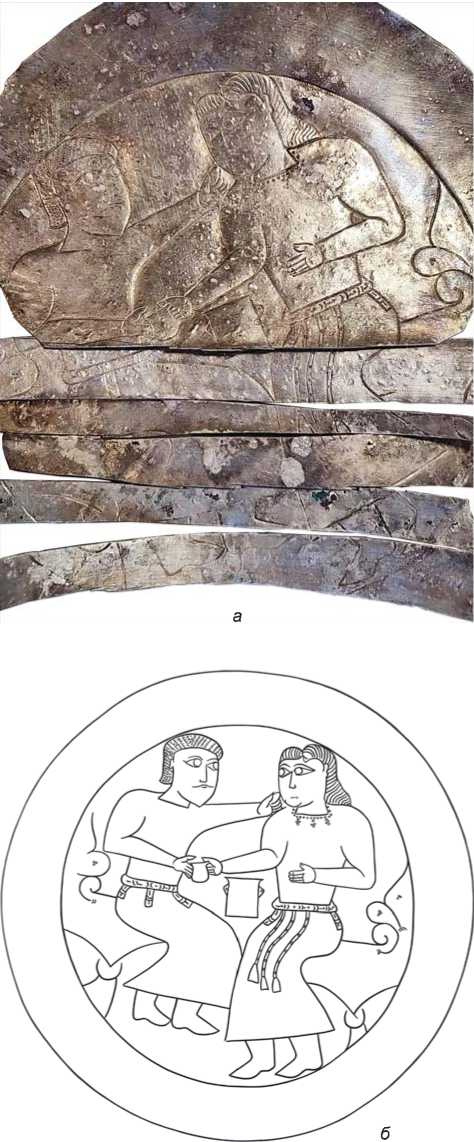

Медальон серебряного блюда. Хранится в сундучке в священном амбарчике казымских хантов в ка- честве жертвенного приклада (рис. 4). Изделие является вырубком из большого блюда, диаметр медальона 14 см, ширина бордюра 0,6 см (рис. 5). Бордюр орнаментирован узором, состоящим из дуг, расположенных поперек, и трех круглых отпечатков чекана, сгруппированных в пирамидку. Декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны. На оборотной стороне отчетливо виден негатив изображения.

В композиции центральное место занимает фигура грифона, над и под ней изображены летящие утки.

Рис. 5. Медальон серебряного блюда с изображением грифона и летящих птиц. Урало-венгерский центр, IX–X вв.

а – фотография; б – прорисовка.

Грифон – мифический зверь с телом льва и головой орла – показан в профиль, идущим влево. У него массивное тулово, мощные когтистые лапы. На каждой лапе – отпечаток пунсона. Поднятый вверх хвост с кисточкой в виде пальметты орнаментирован волнистой линией. Линии живота и лап заштрихованы – таким образом, возможно, показана шерсть; линии в основании левых лап и нижняя линия головы заканчиваются узором в виде трех отпечатков пунсона, сгруппированных в пирамидку. Так же украшены линии верхнего крыла и ребер. В середине линии живота – небольшой вертикальный отросток. Условно переданы линии ребер. На шее, в центре тулова – орнамент в виде трех круглых отпечатков пунсона, сгруппированных в пирамидку. От спины отходят два крыла, каждое с шестью перьями, заштрихованными насечками. У грифона небольшая, не пропорциональная массивному тулову голова; показаны загнутый вниз клюв (в его о сновании – отпечаток пунсона) и ухо на макушке. Глаз миндалевидной формы со зрачком.

Утки изображены в профиль, в полете к зрителю. Клюв удлиненный, прямоугольной формы. Длинная шея вытянута и заштрихована насечками, крыло поднято, лапа поджата к животу. На крыле и хвосте верхней птицы по пять перьев, нижней птицы – по четыре; все перья орнаментированы короткими насечками. На плавно обрисованной лапе, прижатой к животу, – отпечаток круглого пунсона.

Аналоги. Образы близкого к грифону сенмур-ва известны на иранских и согдийских серебряных сосудах VII–VIII вв. [Даркевич, 1976, с. 64, рис. 4; табл. 5, 3 ; Маршак, 1971, с. 21, 22]. Грифоны изображены на двух золотых сосудах VII в. из Надь-Сент-Миклошского клада (территория современной Румынии): одиночный образ грифона – на чаше с пряжкой, грифон, терзающий оленя, – на одном из медальонов на кувшине. Сам клад долгое время остается предметом споров: его могли захоронить древние болгары или авары; не исключено, что находившиеся в нем сосуды были изготовлены хазарами. Многие исследователи придерживаются мнения о том, что владельцами сосудов клада в X–XI вв. являлись венгры [The Gold of the Avars…, 2002, p. 17, N 2; p. 40, N 20; p. 59–61]. В согдийском искусстве следует выделить росписи VII в., украшавшие дворец в Варахше: воин и погонщик слона отбиваются от грифонов; один из залов по оформлению получил название «зал грифонов» (датируется примерно VII–VIII вв.) [Дьяконов, 1954, с. 93, рис. 2; с. 142–143, рис. 14].

В Больше-Тиганском могильнике IX в. (Алексеевский р-н Республики Татарстан), который связывают с одной из групп ранних венгров, живших на левом берегу в нижнем течении Камы, найдены поясные бляшки с изображениями, по определению авторов раско-

Рис. 6. Серебряная бляха с изображением грифона.

пок, собак-сенмурвов [Финно-угры…, 1987, с. 238, 239; 352, рис. 9]; эти существа похожи и на молодых львов с крыльями и птичьей головой, т.е. грифонов. В д. Лопхари Шурышкарского р-на ЯНАО в составе клада была большая серебряная чаша с изображением сцены полета Александра на грифонах (Византия, конец XII – начало XIII в.) [Сокровища Приобья, 1996, кат. 69]. Клад, обнаруженный в Тазовском р-не ЯНАО, включает большую серебряную бляху с фигурой грифона (диаметр 12 см; хранится в фондах Тазовского районного краеведческого музея) (рис. 6).

Изображение грифона на блюде из амбарчика кы-зымских хантов, в отличие от изящных львинообразных фигур в искусстве Ирана и Согда, массивное. Выполняя заказ, мастер, скорее всего, ориентировался на фигуру быка – животного, которое он мог видеть в действительности.

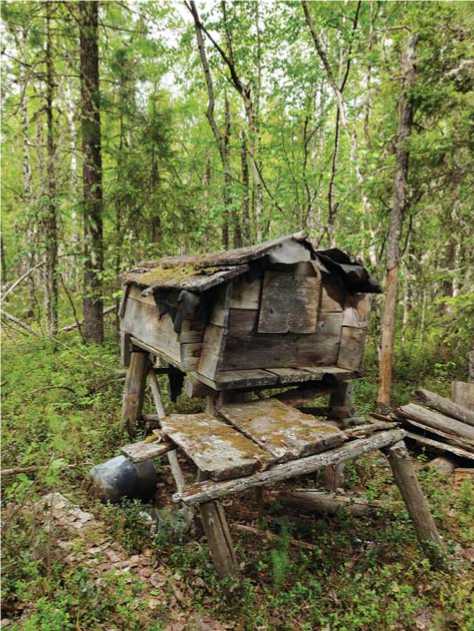

Серебряное блюдо, разрезанное на пластины (рис. 7). Сохранились крупный фрагмент верхней части чаши и пять узких пластин. По информации, полученной от местных жителей, пластины были нашиты на меховую одежду погребенного в неизвестном могильнике на территории Приуральского р-на ЯНАО.

Изначальный диаметр находки 26 см, диаметр медальона 20 см. Декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны.

В медальон вписана композиция из сидящих в креслах друг напротив друга мужчины и женщины, между которыми изображен прямоугольный сосуд для вина (?) с двумя ручками. Кружку с закругленным дном женщина правой рукой передает мужчине, который левой рукой тянется к ее голове, вероятно, пытаясь обнять. На фрагменте настенной живописи

Рис. 7. Серебряное блюдо, разрезанное на пластины.

Урало-венгерский центр, IX–X вв. а – фотография; б – прорисовка.

в Пенджикенте (объект XVI, помещение 10) показано, что согдийцы эпохи раннего Средневековья держали кружки для вина в руке при помощи специального щитка-упора, прикрепленного к верхней части ручки,

на котором располагался большой палец [Маршак, 2017, с. 503, рис. 21].

Лица персонажей овальные, длинные брови расположены параллельно верхнему контуру больших миндалевидных глаз, у которых обозначена радужная оболочка, но не изображен зрачок.

Линия прямого носа тянется от внутренних углов глаз, рты персонажей маленькие, у мужчины короткие усы. У женщины полукруглый подбородок, а у мужчины клиновидный, возможно, так условно передана небольшая бородка. Волосы у мужчины короткие, надо лбом показаны полосками, на затылке – точками; видно небольшое правое ухо. У женщины волосы переданы двумя заштрихованными волнами; очерчено маленькое левое ухо. Кисти рук с обозначенными ногтями.

Оба персонажа в длинных рубахах. Из-под подола рубах видны остроносые сапоги с каблуками. Рубахи с узким воротом, без воротника, с длинными узкими рукавами. Ворот женской рубахи украшен вышивкой или нашивками. Узкие пояса орнаментированы узором из двух поперечных параллельных дуг, от которых отходит штрих с точкой. С поясов свисают короткие прямоугольные полосы, оформленные так же, как пояса. Возможно, у мужчины таким образом показаны подвесы для ножен меча или кинжала. У женщины от пояса дополнительно свешиваются три узких длинных шнура с колоколовидными подвесками; шнуры орнаментированы небольшими кружками.

Блюдо сохранилось в виде пластин, поэтому точно описать кресла невозможно; их спинки украшены узором в виде пальметт (внутри них – узоры из трех кружков пунсона, сгруппированных в пирамидки), а ножки представляют собой столбики, вставленные в шары.

Аналоги. Разрезанные серебряные чаши известны в материалах средневековых памятников. Среди них – пластины центрального медальона блюда с изображением всадника (урало-венгерский центр, IX в.), которое предположительно происходит из могильника Хето-се на юге п-ова Ямал [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 22]. Еще один пример – разрезанный на пластины медальон чаши IX–X вв. с изображением мужчины и женщины, найденный в верховьях р. Конда (Советский р-н ХМАО-Югры): в погребении находились останки умершего, одетого в шубу; поверх нее в районе груди лицевой поверхностью вниз равномерно были уложены серебряные пластины [Бауло, 2013].

Пояса с подвесками на шнурках являются элементами одежды женщин, показанных на кувшине с изображениями музыкантов и на серебряном блюде со сценой царского пира. Б.И. Маршак атрибутировал оба сосуда как согдийские и датировал

VIII–IX вв. [1971, с. 23, 91, 92], а В.П. Даркевич относил их к продукции Восточного Ирана второй половины VIII – первой половины IX в. [1976, с. 40, 41; табл. VI, 4 ; VII, 4 ]. Пояса в виде узкой полоски с тремя подвесными ремешками известны по фрескам Самар-ры (Ирак) и Лашкари Базара (Афганистан); такими же поясами подпоясаны два персонажа, которые показаны на ковше XI в., найденном у пос. Шурышка-ры [Сокровища Приобья, 1996, с. 85–89], и мужчина, изображенный на кондинской серебряной бляхе IX–X вв. [Бауло, 2013, рис. 1].

Застольная сцена представлена на внешней стороне серебряной чаши (Северный Тохаристан (?), VI–VII вв.), найденной в Пермском крае: в позе лотоса сидят слева женщина и справа мужчина с поднятым в руке бокалом [Маршак, 2017, с. 496, рис. 16]. На дне найденной в Кустанае (Казахстан) серебряной чаши (Тохаристан или земли к югу от него, IV–V вв.) со сценами из трагедий Еврипида изображены сидящие слева мужчина и справа женщина [Там же, с. 498, рис. 18]. В ро списи VII–VIII вв. на южной стене (объект XXIV) в Пенджикенте показана сцена пира: мужчина и женщина сидят лицом друг к другу на длинной скамье, в руках у каждого – фигурный ритон [Средняя Азия…, 1999, табл. 33, 4 ]. А.М. Бе-леницким в росписях Пенджикента были выявлены иллюстрации к сказанию о Рустаме (зал VI/41) из поэмы Х. Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей») [1973, с. 47, 48]. Можно предположить, что на нашей чаше воспроизведен известный сюжет данной поэмы – «Рустам берет в жены дочь шаха Саманга-на – Тaxмину».

Таким образом, совокупность ранее упомянутых признаков торевтики однозначно позволяет отнести вводимые в научный оборот изделия к продукции урало-венгерского центра IX–X вв.

О выделении группы изделий ураловенгерского центра, относящихся к одной мастерской

Сегодня можно говорить уже о 12 изделиях ураловенгерского центра, из них 11 выполнены из серебра, одно – из меди*. Это блюда с изображением всадника с копьем с территории ЯНАО [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 19], льва из д. Кудесовой Чердынского у. [Там же, кат. 20], всадника в доспе-

*По мнению Н.В. Федоровой, к этой же группе, возможно, относятся два бронзовых ковша с ручкой, на которых изображен сидящий человек с бобром на руках [2019, с. 76], но они в данной статье не рассматриваются, т.к. по основным признакам не соответствуют изделиям урало-венгерского центра.

хах из с. Мужи [Там же, кат. 21], всадника с ловчей птицей из могильника Хето-се [Там же, кат. 22], всадника с ловчей птицей и слугой из починка Уте-мильский Вятского у. [Даркевич, 1976, табл. 56, 4 ], филина на олене [Бауло, Маршак, Федорова, 2004, рис. 1], всадника и льва [Там же, рис. 3] (последние два из бассейна р. Войкар, Шурышкарский р-н ЯНАО) и публикуемые в данной статье пять предметов. Территориально изделия разделяются на две группы: два блюда из Прикамья, остальные – с территории ЯНАО и ХМАО-Югры. Четыре чаши выполнены с золочением, остальные не имеют признаков золочения.

Следует отметить, что сюжеты, запечатленные на сосудах этой группы, восходят к искусству Ирана и Средней Азии [Маршак, 1996, с. 16–18]; какой-либо сибирской специфики они не имеют. Следовательно, изделия, оказавшиеся на севере Западной Сибири, были выполнены не на заказ для местной знати; это была обычная продукция мастерских, которую экспортировали в рамках каких-то обменных связей.

Анализ основных деталей всех 12 находок позволяет объединить 5 впервые публикуемых предметов и 2 войкарских блюда – с филином, стоящим на олене и со всадником, убивающим льва [Бауло, Маршак, Федорова, 2004] – в подгруппу изделий урало-венгерского центра. С достаточной степенью уверенности изделия данной подгруппы можно связать с одной мастерской. Основные признаки этой подгруппы следующие (см. таблицу ):

технологические – предметы изготовлены из трех наложенных один на другой серебряных листов* без применения золочения; вертикальный бортик утолщен, снизу с лицевой стороны пройден чеканом; декор выполнен тонким точечным чеканом с лицевой стороны; с оборотной отчетливо виден негатив изображения;

орнаментальные – узор на бордюре состоит из двух параллельных дуг, расположенных поперек него, и отходящего от них вертикального штриха с тремя круглыми отпечатками чекана, которые сгруппированы в пирамидку; завершение линии узором из трех отпечатков пунсона, сгруппированных в пирамидку; отпечаток пунсона на лапе животного; отпечаток пунсона в основании клюва; вертикальный отросток на линии живота; оформление перьев хвоста и крыльев насечками; раздвоенные длинные копыта; большие миндалевидные глаза с радужной оболочкой

Основные технологические и орнаментальные признаки изделий УВЦ выделенной подгруппы

|

Признаки |

Филин на олене * (чаша) |

Всадник и лев * (чаша) |

Птица и рыба (чаша) |

Олень (бляха) |

Олень (чаша) |

Грифон (медальон) |

«Пир» (чаша) |

|

Чаша из трех листов серебра |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

|

Узор из двух параллельных |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

дуг и отходящего от них штриха с тремя отпечатками чекана, сгруппированными в пирамидку |

(Бордюр) |

(Пояс всадника, сбруйный ремень коня) |

(Бордюр) |

(Бордюр) |

(Бордюр: только дуги) |

(Бордюр) |

(Пояса) |

|

Завершение линий узором из трех отпечатков пунсона, сгруппированных в пирамидку |

— |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

|

Отпечаток пунсона на лапе |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

|

Отпечаток пунсона в основании клюва |

— |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

|

Вертикальный отросток на линии живота |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

— |

|

Оформление перьев хвоста и крыльев насечками |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

|

Раздвоенные длинные копыта |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Большие миндалевидные глаза с радужной оболочкой без зрачка |

— |

+ (Всадник, лев, конь) |

— |

— |

— |

— |

+ (Мужчина, женщина) |

* Опубликованы [Бауло, Маршак, Федорова, 2004].

без зрачка у людей и животных. На серебряном блюде с изображением фигуры оленя из бассейна р. Охлым меньше всего деталей, характерных для продукции урало-венгерского центра.

Заключение

Публикация пяти новых предметов позволяет не только дополнить список известных изделий урало-венгерского центра, но и выделить в нем подгруппу вещей, возможно, отно сящихся к продукции одной мастерской. Ареал предметов торевтики из ураловенгерского центра на территории Западной Сибири расширился за счет включения в него территорий к югу до устья Иртыша.

На всех найденных ранее блюдах из указанного центра переданы образы реальных людей и животных; медальон блюда казымских хантов является первым изделием среди продукции этого центра, на котором изображено мифическое существо – грифон. Более того, очевидно его сходство с фигурой грифона на литой серебряной бляхе. Напомню, что Н.В. Федорова одним из характерных признаков изделий урало-венгерского центра считала сходство с бронзовыми художественными отливками западносибир- ского производства (пример – блюдо с изображением филина, стоящего на олене) [2019, с. 76]; ее мнение можно распространить и на круг литых серебряных изделий. Данные бляхи, вероятно, также относились к продукции урало-венгерского центра, следовательно, их можно датировать IX–X вв.

Из других особенностей публикуемых в статье изделий необходимо отметить впервые зафиксированное граффити, которое было нанесено поверх уже имевшейся композиции. Важно, что антропоморфная личина процарапана на груди хищной птицы (см. рис. 1, в ); возможно, для автора рисунка образцом служило бронзовое литое изображение птицы с распахнутыми крыльями и личиной на груди. Подобные отливки широко представлены в средневековых памятниках на севере Западной Сибири (см., напр.: [Ба-уло, 2011, кат. 290, 292, 294, 300, 301; и др.]).

На вопрос, почему серебряные блюда и медная бляха оказались в культовой сфере обских угров, можно дать два ответа. Первый – образы оленя или птицы, схватившей рыбу, были понятны сибирскому населению. Второй связан с мифологическим подтекстом, проявившимся в образах на серебряном медальоне с р. Казым: они могли быть соотнесены с популярным у вогулов и остяков божеством – Мир-сусне-хумом, который в сказаниях передвигался на крылатом коне* и в случае опасности был способен превратиться в гуся [Гондатти, 1888, с. 18].

К сожалению, информация об использовании предметов минимальна, что во многом объясняется закрытостью религиозной сферы обских угров**; в любом случае такие вещи относят к «старинному». Блюдо с фигурой оленя, судя по наличию в нем отверстия, подвешивали во время обрядовых действий; на другие блюда, возможно, клали жертвенную пищу, в частности, во время магических действий с просьбой об удачной охоте на оленя или сохранности оленьих стад, богатого рыбного улова и др.

Публикация новых образцов торевтики урало-венгерского центра позволяет скорректировать ее основные признаки и внести бóльшую ясность в сложную картину складывания художественных школ в молодых государствах и догосударственных образованиях на северо-востоке Европы, таких как Волжская Болгария, Великая Венгрия и прикамские городки.

Автор благодарит дизайнера М.О. Миллер (ИАЭТ СО РАН) за подготовку к печати графических изображений предметов и канд. ист. наук А.А. Богордаеву (ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН) за консультации по описанию одежды.

Список литературы Изделия урало-венгерского центра IX-X веков из культовых комплексов обских угров: новые материалы

- Бауло А.В. Иранские и среднеазиатские сосуды в обрядах обских угров // Проблемы межэтнического взаимодействия народов Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – С. 12–27.

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 260 с.

- Бауло А.В. Без лица: серебряная бляха с восточных склонов Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 4. – С. 123–128.

- Бауло А.В., Маршак Б.И., Федорова Н.В. Серебряные блюда с реки Войкар // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 2. – С. 107–114.

- Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента. Живопись, скульптура. – М.: Искусство, 1973. – 68 с.

- Гондатти Н.Л. Следы языческих верований у инородцев Северо-Западной Сибири. – М.: [Тип. Потапова], 1888. – 91 с.

- Даркевич В.П. Художественный металл Востока. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. – М.; Л.: Наука, 1976. – 198 с.

- Древние бронзы Оби. Коллекция бронз IX–XII вв. из собрания Сургутского художественного музея. – Сургут: Изд-во Сургут. худож. музея, 2000. – 28 с.

- Дьяконов М.М. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии // Живопись Древнего Пянджикента. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 83–158.

- Маршак Б.И. Согдийское серебро. – М.: Наука, 1971. – 157 с.

- Маршак Б.И. Вступительная статья // Сокровища Приобья. – СПб.: Гос. Эрмитаж; Формика, 1996. – С. 6–44.

- Маршак Б.И. История восточной торевтики III–XIII вв. и проблемы культурной преемственности. – СПб.: Академия исследования культуры, 2017. – 736 с.: ил.

- Сокровища Приобья. – СПб.: Гос. Эрмитаж, 1996. – 228 с.

- Сокровища Приобья: Западная Сибирь на торговых путях средневековья: каталог выставки. – Салехард; СПб.: [б.и.], 2003. – 96 с.

- Спицын А.А. Шаманские изображения // Зап. отд. русской и славянской археологии Рус. археол. об-ва. – 1906. – Т. 8, вып. 1. – С. 29–145.

- Средняя Азия в раннем Средневековье. – М.: Наука, 1999. – 378 с.

- Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. Собрание Государственного Эрмитажа. Художественная культура Ирана III–VIII вв. – М.: Искусство, 1987. – 157 с., 124 илл.

- Федорова Н.В. Торевтика Волжской Болгарии. Серебряные изделия Х–ХIV вв. из зауральских коллекций // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2003. – Вып. III. – С. 138–153.

- Федорова Н.В. Север Западной Сибири в железном веке: традиции и мобильность: Очерки. – Омск: [Тип. «Золотой тираж»], 2019. – 150 с.

- Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. – М.: Наука, 1987. – 510 с.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тыс. н.э. // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: 1957. – С. 136–246. – (МИА; № 58).

- The Gold of the Avars. The Nagyszentmiklós treasure. – Budapest: Durer Printing House, 2002. – 152 p.