Изменчивость жирнокислотного состава масла хлопчатника образцов коллекции ВИР

Автор: Подольная Л.П., Туз Р.К., Асфандиярова М.Ш., Еремин В.А.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 4 (180), 2019 года.

Бесплатный доступ

Двухфакторный дисперсионный анализ жирно -кислотного состава 25 образцов хлопчатника за два года показал значительное влияние погодных условий на изменчивость этих параметров. Лишь для олеиновой кислоты не отмечено значимых отличий между годами. Достоверные отличия между образцами отмечены только по содержанию непредельных кислот - линолевой, олеиновой и пальмитолеиновой. Корреляционный анализ выявил различия по структуре и силе связей между годами. Более мягкие условия в период созревания семян привели к их ослаблению. Наиболее сильной значимой связью, отмеченной в обоих вариантах, была отрицательная связь между содержанием пальмитиновой и линолевой кислот (r = -0,69, r = -0,57).

Хлопчатник, масло, жирнокислотный состав, изменчивость, корреляции

Короткий адрес: https://sciup.org/142222572

IDR: 142222572 | УДК: 633.511:577.115.3 | DOI: 10.25230/2412-608X-2019-4-180-29-35

Текст научной статьи Изменчивость жирнокислотного состава масла хлопчатника образцов коллекции ВИР

Введение. Большинство широко возделываемых прядильных культур являются культурами комплексного использования. Масло льна и конопли было основным растительным маслом пищевого и непищевого использования на территории России с давних времен. Хлопчатник как источник растительного масла стал использоваться гораздо позже. До середины XIX века семена после отделения волокна (волокно хлопчатника – это выросты экзотесты семени – одноклеточные трихомы) в прямом смысле закапывали в землю в качестве удобрения, реже использовали на корм коровам. А чаще всего просто выбрасывали в речки или оросительные каналы, что вызывало 29

экологические проблемы [1]. Поскольку семена составляют 2/3 урожая хлопка-сырца, стали искать более продуктивные пути их использования.

В настоящее время семена используются в первую очередь для получения растительного масла пищевого и в меньшей степени технического назначения. Оно применяется для производства салатного масла и масла для жарки, маргарина, майонеза, заменителя лярда. В меньшей степени – для хранения и перевозки мяса и рыбы [2].

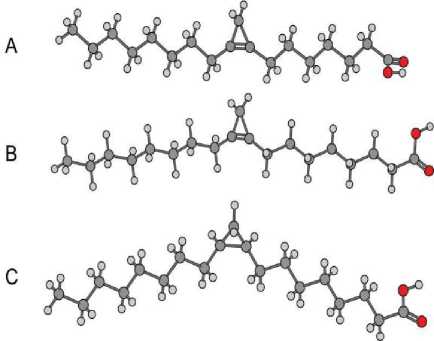

Масло хлопчатника, подобно всем растительным маслам, состоит из триглицеридов, которых в рафинированном масле содержится 98–99 %. Хлопковое масло относится к линолевому типу растительных масел с преобладанием ненасыщенной линолевой кислоты (C18:2) – 44–59 %, 14–22 % приходится на олеиновую кислоту (C18:1), 20–27 % – на насыщенную пальмитиновую (С16:0). Эти 3 жирные кислоты (ЖК) составляют почти 90 % масла. В остальные 10 % могут входить до 1,2 % пальмитоолеиновой (С16:1), 2–7 % стеариновой (С18:0), небольшие количества миристиновой (С14:0), линоленовой (C18:3), арахиновой (С20:0), бегеновой (C22:0) и лигноцериновой (C24:0) кислот. Отличительной особенностью семейства мальвовых является наличие в масле циклопропановых кислот. Масло хлопчатника содержит от 0,5 до 2 % мальвалиновой ( cpe 18:1), стер-кулиновой ( cpe 19:1) и дигидростеркули-новой кислот ( cpa 19:0). Структура показана на рисунке 1.

Эти кислоты очень неустойчивы, и после нагревания их содержание в масле составляет менее 0,4 %.

Иодное число масла хлопчатника – 99– 121. Содержание токоферолов – 0,92 мг/г, в том числе альфа – 55,4 %, гамма – 44,6 %. Отличительным признаком всех видов хлопчатника является наличие в органах растения мелких желёзок, содержащих жирорастворимый пигмент госсипол.

Рисунок 1 – Молекулярная структура циклопропановых жирных кислот A – мальвалиновая (18:1), B – стеркулиновая (19:1),

C – дигидростеркулиновая (19:0), по M. K. Dowd (2015)

Госсипол – это полифенольное соединение, токсичное для людей, свиней и кур, но безвредное для крупного рогатого скота. В семенах находится 1–2 % этого пигмента, поэтому масло, предназначенное для пищевых целей, обязательно рафинируется и дезодорируется. Добывают масло прессованием и экстракцией [3].

Долгое время селекционные программы во всех хлопкосеющих странах были направлены на улучшение качества волокна и его урожай и лишь в последние годы обратили внимание на возможность изменения биохимического состава семени (зародыша) [4] .

Известно, что условия выращивания оказывают значительное влияние на соотношение ЖК [5]. Показано, что в более жарких и засушливых условиях увеличивается содержание предельных ЖК и уменьшается непредельных [6; 7]. На засоленных почвах уменьшается уровень линолевой ЖК и увеличивается стеариновой и олеиновой [8]. Работ по оценке степени влияния генотипа и среды на изменчивость жирно-кислотного состава статистическими методами крайне мало не только для хлопчатника, но и для других культур. Есть работа по этой темати- ке для сафлора [9]. В работе Кембела Б.Т. с соавторами [4] исследуется изменчивость только содержания масла, протеинов и параметров качества волокна и корреляции между этими признаками, отдельные ЖК не рассматриваются.

В ВИРе до сих пор не уделяли должного внимания анализу масла образцов, выращенных в России. В настоящее время запланированы исследования жирнокислотного состава масла как новых российских сортов, так и образцов коллекции. В связи с этим мы сделали попытку проанализировать статистически данные по содержанию отдельных ЖК в масле образцов коллекции, выращенных в Узбекистане в 70-е годы, и определить степень влияния погодных условий на характер изменчивости этих параметров в стабильном климате Ташкента.

В дальнейшем предполагается сравнить изменчивость по жирно-кислотному составу образцов, выращенных в зоне традиционного хлопкосеяния и на северной границе зоны выращивания хлопчатника. Так как хлопчатник – макробиотик, образцы со времени прошедшего исследования пересевались не более двух-трех раз, поэтому можно будет выявить влияние контрастных условий на состав масла хлопчатника.

В последние годы посевы хлопчатника расширяются в Ставропольском крае, Дагестане, Нижнем Поволжье, и исследования состава масла становятся актуальными для максимально полного использования возможностей культуры.

Материалы и методы. Мы проанализировали данные по жирно-кислотному составу масла 25 образцов Gossypium hir-sutum L. различного происхождения коллекции ВИР, полученные методом газожидкостной хроматографии в отделе биохимии ВИР. Данные были опубликованы в Каталоге ВИР [10], но статистически никогда не оценивались. Поскольку в настоящее время они малодоступны, мы приводим их в таблице 1. Мы подвергли их статистической обработке с целью вы- явления характера изменчивости жирнокислотного состава образцов в условиях, типичных для роста и развития хлопчатника. Был проведен двухфакторный дисперсионный и корреляционный анализы.

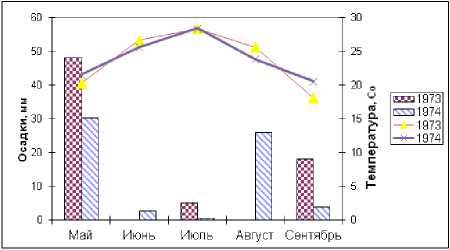

Образцы были выращены на Среднеазиатской опытной станции ВИР (г. Ташкент) в 1973–1974 гг. по методике ВИР [11]. Орошение производилось по бороздам. Погодные условия различались незначительно, но 1974 г. был немного мягче в августе во время созревания семян (рис. 2). Среднемесячная температура за период вегетации в 1973 г. была 23,8 °С, в 1974 г. – 24,0 °С. Сумма осадков составила 79,9 и 62,6 мм соответственно.

Рисунок 2 – Погодные особенности вегетационного периода (САС ВИР, Ташкент, 1973–1974 гг.)

Результаты и обсуждение. Свыше 99 % общего количества ЖК составили шесть кислот, кроме того, были выявлены следы мальвалиновой кислоты. Показатели не выходят за пределы значений, приводимых в большинстве публикаций [3]. В 1974 г. у всех без исключения образцов на 2–5 % повысилось содержание линолевой кислоты и снизилось – пальмитиновой. Вероятно, менее жаркий август повлиял на результаты, что согласуется с данными других авторов [6; 7].

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил достоверные отличия между образцами при Р ≤ 0,05 по содержанию только непредельных ЖК – линолевой, олеиновой и пальмитолеиновой. И хотя доля влияния генотипа на изменчивость содержания предельных ЖК около 50 % и выше, различия между образцами недостоверны.

Таблица 1

Жирно-кислотный состав масла образцов хлопчатника (Gossypium hirsutum L) коллекции ВИР (САС ВИР, Ташкент, 1973–1974 гг.) По Ермакову А.И. и др., 1982 г.

|

№№/пп |

№ каталога |

Название образца |

Проис-хождение образца |

Жирные кислоты, % от их суммы |

|||||||||||

|

14:0 |

16:0 |

16:1 |

18:0 |

18:1 |

18:2 |

||||||||||

|

1973 |

1974 |

1973 |

1974 |

1973 |

1974 |

1973 |

1974 |

1973 |

1974 |

1973 |

1974 |

||||

|

1 |

3811 |

108 Ф |

УзбССР |

0,8 |

0,9 |

25,9 |

21,4 |

0,8 |

0,3 |

3,0 |

2,7 |

20,1 |

19,7 |

49,1 |

54,9 |

|

2 |

4419 |

Acala 1517 |

США |

0,9 |

0,7 |

25,0 |

22,6 |

0,7 |

0,3 |

2,5 |

3,1 |

17,4 |

18,2 |

53,3 |

55,0 |

|

3 |

5755 |

Acala 1517 v |

США |

0,9 |

0,9 |

25,8 |

22,3 |

0,8 |

0,2 |

2,6 |

3,4 |

17,5 |

19,3 |

52,2 |

53,6 |

|

4 |

5759 |

Acala 1517-30 |

США |

0,6 |

0,8 |

24,6 |

27,1 |

0,6 |

0,0 |

2,8 |

2,4 |

17,9 |

17,9 |

53,3 |

54,6 |

|

5 |

5789 |

Lancart 57 |

США |

0,7 |

0,9 |

24,9 |

23,5 |

0,5 |

0,4 |

2,8 |

3,4 |

17,6 |

19,0 |

53,3 |

52,6 |

|

6 |

5795 |

Stoneville 213 |

США |

0,7 |

0,8 |

22,8 |

22,1 |

0,6 |

0,2 |

2,5 |

2,3 |

18,5 |

17,8 |

54,8 |

56,7 |

|

7 |

5843 |

L-11 |

Пакистан |

0,7 |

0,7 |

24,8 |

22,8 |

0,5 |

0,0 |

2,5 |

2,3 |

20,0 |

19,7 |

51,3 |

54,4 |

|

8 |

5933 |

Rex |

Эквадор |

0,6 |

0,8 |

25,2 |

24,1 |

0,0 |

0,0 |

2,3 |

2,3 |

16,1 |

16,0 |

55,1 |

56,6 |

|

9 |

5936 |

Acala 4-42 |

США |

0,8 |

1,1 |

25,8 |

25,2 |

0,8 |

0,2 |

2,6 |

2,7 |

19,2 |

18,9 |

50,6 |

51,7 |

|

10 |

5957 |

Dixie King |

США |

0,8 |

1,0 |

24,0 |

23,3 |

0,7 |

0,0 |

2,5 |

2,8 |

17,6 |

16,6 |

54,3 |

56,2 |

|

11 |

5960 |

Catamarca-811 |

Эквадор |

0,9 |

0,9 |

23,4 |

23,4 |

0,6 |

0,6 |

2,4 |

2,2 |

18,3 |

17,7 |

52,4 |

55,2 |

|

12 |

5971 |

Coker Carolina Queen |

США |

0,7 |

0,8 |

24,8 |

22,3 |

0,5 |

0,2 |

2,7 |

3,0 |

17,9 |

16,6 |

53,1 |

56,9 |

|

13 |

5984 |

Stardell |

Уганда |

0,9 |

1,0 |

24,5 |

22,3 |

0,6 |

0,2 |

2,5 |

3,0 |

17,9 |

17,4 |

53,4 |

55,7 |

|

14 |

6021 |

Acala 1517 -70 |

США |

0,8 |

0,9 |

26,0 |

23,5 |

0,4 |

0,2 |

2,3 |

2,6 |

17,3 |

17,8 |

52,9 |

54,7 |

|

15 |

6022 |

Aubarn-56 |

США |

0,9 |

0,8 |

24,8 |

20,8 |

0,7 |

0,4 |

2,7 |

3,2 |

17,0 |

18,3 |

53,7 |

56,3 |

|

16 |

6028 |

Stoneville 508 |

США |

0,5 |

0,8 |

23,4 |

22,8 |

0,7 |

0,3 |

2,5 |

1,8 |

17,7 |

15,0 |

55,0 |

59,3 |

|

17 |

6033 |

Deltapine 16 |

США |

0,8 |

0,9 |

28,3 |

23,5 |

0,5 |

0,3 |

2,4 |

3,5 |

16,4 |

17,7 |

51,3 |

53,9 |

|

18 |

6051 |

Deltapine 16 |

США |

0,8 |

1,0 |

26,4 |

23,3 |

0,5 |

0,2 |

2,6 |

2,7 |

17,5 |

18,3 |

52,0 |

54,2 |

|

19 |

6054 |

Paymaster 101 A |

США |

0,9 |

0,7 |

26,0 |

20,3 |

0,6 |

0,0 |

2,8 |

2,9 |

19,5 |

18,7 |

49,9 |

57,1 |

|

20 |

6072 |

Atlas 67 |

США |

1,0 |

1,0 |

25,0 |

25,2 |

0,8 |

0,3 |

2,8 |

2,8 |

19,9 |

17,7 |

50,2 |

52,8 |

|

21 |

6092 |

Delfos-9169 |

США |

0,9 |

0,7 |

24,2 |

23,8 |

0,6 |

0,3 |

2,6 |

3,0 |

17,3 |

17,5 |

54,2 |

54,5 |

|

22 |

6100 |

С-4727 |

УзбССР |

0,9 |

0,9 |

24,0 |

23,2 |

0,8 |

0,2 |

2,5 |

3,2 |

22,6 |

19,2 |

48,9 |

53,0 |

|

23 |

6419 |

Acala 1517 v |

США |

1,0 |

1,0 |

30,1 |

24,5 |

1,2 |

0,5 |

3,0 |

2,9 |

18,2 |

16,9 |

46,3 |

54,3 |

|

24 |

6420 |

Acala 1517 Br |

США |

0,8 |

1,1 |

22,5 |

16,7 |

0,8 |

0,01 |

2,4 |

3,0 |

17,3 |

20,8 |

55,9 |

58,3 |

|

25 |

6501 |

Glandless and Nectariless |

Аргентина |

0,9 |

0,9 |

24,4 |

22,6 |

0,7 |

0,3 |

2,6 |

3,7 |

18,3 |

18,3 |

52,9 |

54,0 |

Влияние погодных условий значимо почти для всех параметров, несмотря на слабые различия между годами. Лишь содержание олеиновой кислоты совершенно не зависело от погоды, и влияние генотипа было выражено сильнее всего - 69 %. Интересно, что у сафлора при более высокой температуре содержание олеиновой ЖК повышается, линолевой понижается [9], а у хлопчатника понижается только содержание линолевой, процент олеиновой кислоты изменяется разнонаправленно либо остается стабильным (табл. 1). Наибольшее влияние погода оказывала на содержание пальмитолеиновой кислоты -56 % (табл. 2). Доля влияния случайных факторов довольно значительна - около 30 % и выше, лишь на содержание линолевой и пальмитолеиновой кислот их влияние гораздо меньше.

Таблица 2

Влияние погодных условий и генотипа на изменчивость жирно-кислотного состава образцов хлопчатника коллекции ВИР ____________________ г. Ташкент, 1973-1974 гг.

|

Кислота |

Степень влияния генотипа и условий среды на изменчивость признака (%) |

||

|

генотип |

условия среды |

случайные факторы |

|

|

С14:0 |

58 |

8* |

34 |

|

С16:0 |

47 |

28** |

25 |

|

С16:1 |

30* |

56** |

14 |

|

С18:0 |

50 |

11* |

39 |

|

С18:1 |

69* |

0 |

31 |

|

С18 : 2 |

53** |

31** |

16 |

Примечание: *- влияние фактора достоверно при Р < 0,05

** влияние фактора достоверно при Р < 0,01

Матрицы корреляций за два года различаются не только силой связей, но и структурой (табл. 3, 4), хотя сходство матриц высоко: r = 0,78. В 1973 г. наблюдались значимые отрицательные корреляции линолевой кислоты со всеми остальными ЖК, а также связи средней силы пальмитолеиновой ЖК с насыщенными - миристиновой и стеариновой (г = 0,54, r = 0,55). В 1974 г. все связи бы- ли значительно слабее, выявлено только три достоверных корреляции средней силы - отрицательные корреляции между линолевой и насыщенными ЖК - пальмитиновой (г = -0,57) и стеариновой (г = -0,42), а также между пальмитиновой и олеиновой кислотами (r = -0,44), хотя в 1973 г. эта связь практически отсутствовала. Отрицательная связь между линолевой и олеиновой ЖК незначима (г = -0,35). Такая изменчивость корреляций подтверждает вывод Н.С. Ростовой, что в жестких условиях сила связей, как правило, возрастает [12].

Таблица 3

Матрица корреляций между жирными кислотами в генотипической (межсортовой) изменчивости образцов (САС ВИР, Ташкент, 1973 г.)

|

С14:0 |

С16:0 |

С16:1 |

С18:0 |

С18:1 |

С18:2 |

|

|

С14:0 |

1,00 |

|||||

|

С16:0 |

0,31 |

1,00 |

||||

|

С16:1 |

0,54* |

0,21 |

1,00 |

|||

|

С18:0 |

0,25 |

0,39 |

0,55* |

1,00 |

||

|

С18:1 |

0,25 |

-0,10 |

0,40* |

0,32 |

1,00 |

|

|

С18:2 |

-0,52* |

-0,69* |

-0,53 |

-0,58* |

-0,61* |

1,00 |

Примечание: * - связь достоверна при r > 0,40

Таблица 4

Матрица корреляций между жирными кислотами в генотипической (межсортовой) изменчивости образцов (САС ВИР, Ташкент, 1974 г.)

|

С14:0 |

С16:0 |

С16:1 |

С18:0 |

С18:1 |

С18:2 |

|

|

С14:0 |

1,00 |

|||||

|

С16:0 |

-0,02 |

1,00 |

||||

|

С16:1 |

0,10 |

0,15 |

1,00 |

|||

|

С18:0 |

0,17 |

-0,21 |

0,17 |

1,00 |

||

|

С18:1 |

0,19 |

-0,44* |

-0,15 |

0,39 |

1,00 |

|

|

С18:2 |

-0,27 |

-0,57* |

-0,27 |

-0,42* |

-0,35 |

1,00 |

Примечание: *- связь достоверна при r > 0,40

Заключение. Двухфакторный дисперсионный анализ, а также анализ корреляций жирно-кислотного состава масла образцов хлопчатника за два года показали, что даже незначительные изменения погодных условий в период формирования семян заметно влияют на синтез жирных кислот. Влияние среды на содержание всех основных ЖК, кроме олеиновой, было достоверным. Снижение давления среды позволяет организму полнее проявить свои потенциальные возможности, что приводит к ослаблению связей между признаками, поэтому в 1974 г. большинство корреляций было слабее, за исключением отрицательной корреляции между олеиновой и пальмитиновой ЖК. Наиболее сильная значимая корреляция, отмеченная в оба года, отрицательная связь между линолевой и пальмитиновой ЖК. Достоверная отрицательная корреляция между линолевой и олеиновой кислотами наблюдалась только в 1973 г. В литературе подобная зависимость часто упоминается для разных видов [13; 9]. Трансгенные линии хлопчатника с измененным содержанием жирных кислот также проявляют антагонизм между основными ненасыщенными жирными кислотами. Сообщается о линии с содержанием олеиновой кислоты до 47 % за счет снижения линолевой. Масло другой линии содержало уже 78 % олеиновой кислоты и лишь 4 % линолевой. Во всех случаях уменьшалось содержание пальмитиновой кислоты [14]. Как уже упоминалось, биохимические особенности семян хлопчатника изучены недостаточно в силу вторичности продукта, поэтому расширение исследований в данном направлении необходимо для понимания особенностей синтеза жирных кислот и получения нетрансгенных линий с заданными параметрами.

Результаты исследования позволяют предположить, что в России у образцов хлопчатника в масле будет повышенное содержание линолевой кислоты и пониженное пальмитиновой.

Работа выполнена в рамках государственного задания 0662-2019-0001 «Коллекция масличных и прядильных культур

ВИР: изучение и расширение генетического разнообразия масличных и прядильных культур».

Список литературы Изменчивость жирнокислотного состава масла хлопчатника образцов коллекции ВИР

- Wrenn L.B. Cinderella of the new south: A history of the cottonseed industry, 1855- 1955. - Univ. of Tennessee, Knoxville, 1995. -57 p.

- Salunkhe D.K. Desai B.B. Postharvest biotechnology of oilseed. - CRC Press, Florida, 1986. - 213 p.

- Michael K. Dowd. Seed // In: Cotton: agronomy monograph 57. - 2015. - P. 745782. DOI: 10.2134/agronmonogr57.2013.0032

- Campbell B.T., K.D. Chapman, Sturtevant C. [et al.]. Genetic analysis of cottonseed protein and oil in diverse cotton germplasm // Crop Science. - 2016. - V. 56. - No 5. - P. 2457-2464. DOI: 10.2135/cropsci2015.12.0742

- Stansbury M.F., Hoffpauir C.L., and Hopper T.H. Influence of variety and environment on the iodine value of cottonseed oil // J. Am. Oil Chem. Soc. - 1953a. - V. 30. - P. 120-123. DOI: 10.1007/BF02638664

- Dowd M.K., Boykin D.L., Meredith W.R. [et al.]. Fatty acid profiles of cottonseed genotypes from the National Cotton Variety Trials // J. Cotton Sci. - 2010. - No 14. - P. 64-73.

- Pettigrew W.T. and Dowd M.K. Varying planting dates or irrigation regimes alters cottonseed composition // Crop Sci. - 2011. - V. 51. - P. 2155-2164.

- DOI: 10.2135/cropsci2011.02.0085

- Ahmad S., Anwar F., Hussain A.I., Ashraf M. and Awan A.R. Does soil salinity affect yield and composition of cottonseed oil? // J. Am. Oil Chem. Soc. - 2007. - V. 84. - P. 845-851.

- DOI: 10.1007/s11746-007-1115-8

- Dergisi O. Seed yield, oil content and fatty acids composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) grown in northern Turkey conditions // J. of Fac. of Agric. -2007. - V. 22 - No 1. - P. 98-104.

- Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 337. Масличные культуры (характеристика качества масла по составу жирных кислот) / Под ред. Ермакова А.И. Сост. Ермаков А.И., Давидян Г.Г., Ярош Н.П. [и др.]. - Л.: ВИР, 1982. - 103 с.

- Давидян Г.Г., Рыкова Р.П., Кутузова С.Н. [и др]. Изучение коллекций прядильных растений (хлопчатник, лен, конопля): методические указания. - Л., 1978. - С. 3-6.

- Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость // Тр. СПб ОЕ. - СПб., 2002. - 308 с.

- Yol E., Toker R., Golukcu M. and Uzun B. Oil content and fatty acid characteristics in Mediterranean sesame core collection // Crop Science. - 2015. - Vol. 55. - No 5. - P. 21772185.

- DOI: 10.2135/cropsci2014.11.0771

- Liu Q., Singh S.P. and Green A.G. High-stearic and high-oleic cottonseed oils produced by hairpin RNA-mediated posttranscriptional gene silencing // Plant Physiol. - 2002. - No 129. - P. 1732-1743.

- DOI: 10.1104/pp.001933