Изменение атмосферных осадков и гидротермического коэффициента на фоне потепления климата в Хемчикской котловине Республики Тыва

Автор: Андрейчик М.Ф., Монгуш Л.Д.-Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения динамики аномалий атмосферных осадков в Хемчикской котловине Республики Тывы выявлено, что потепление климата обусловило уменьшение атмосферных осадков на 13%, а гидротермического коэффициента - на 18,3%.

Республика тыва, хемчикская котловина, потепление климата, осадки, гидротермический коэффициент

Короткий адрес: https://sciup.org/14083067

IDR: 14083067 | УДК: 551.56/58+551.58

Текст научной статьи Изменение атмосферных осадков и гидротермического коэффициента на фоне потепления климата в Хемчикской котловине Республики Тыва

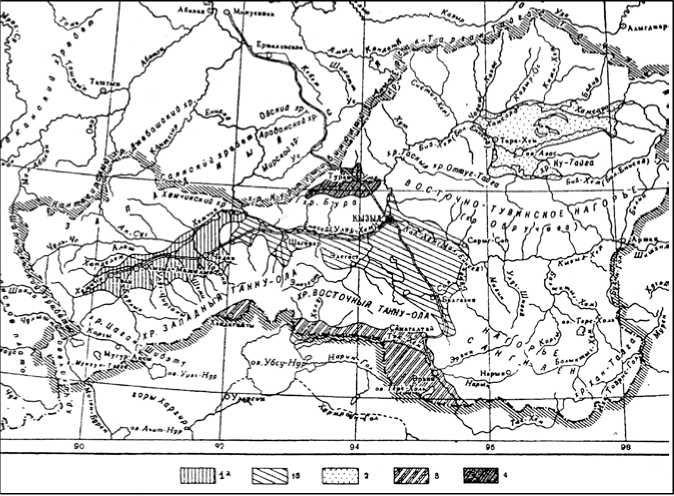

Введение. Хемчикская котловина расположена в долине р. Хемчик на расстоянии около 2400 км от Северного Ледовитого, 2800 км – от Тихого и 3200 км – от Индийского океанов (рис. 1).

Рис. 1. Орографическая схема Республики Тыва. Котловины: 1 – Центрально-Тувинская (1а – Хемчикская, 1б – Улуг-Хемская); 2 – Тоджинская; 3 – Убсунурская; 4 – Турано-Уюкская

Удалённость от океанов и барьерная роль горных хребтов с северо-западной стороны обеспечивают в котловине резкую континентальность климата и малое количество атмосферных осадков. Большая часть их выпадает на наветренных склонах Саян и Алтая. В зимний период котловина находится в зоне обширного и устойчивого антициклона, центр которого расположен над Монголией.

Актуальность. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), количество осадков на материках северных широт к 2001 г. увеличилось на 10–50%. Полученные результаты показывают, что приращение осадков по Республике Тыва варьирует в широких пределах: от плюс 31,7 мм в Тоджинской до минус 26,9 мм в Хемчикской котловине.

Цель исследования. Изучить динамику аномалий атмосферных осадков в Хемчикской котловине на фоне потепления климата за период 1977–2008 гг.

Методика обработки статистических данных. Для оценки изменения климата Всемирная метеорологическая организация рекомендует в качестве исходной характеристики использовать тридцатилетний период – 1961–1990 гг. Именно от этих средних значений метеорологических параметров данного периода и принято отсчитывать степень изменения климата. Нами выделены два периода: 1961–1990 и 1977–2010 гг. Методика обработки изложена в нашей работе [1].

Увлажненность территории определяется соотношением приходной и расходной составляющих деятельного слоя почвы – осадками и испарением. Для характеристики увлажненности используются такие показатели, как индекс сухости Будыко, гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова [ 4 ] , коэффициент увлажнения Чиркова [ 5 ] . По нашему мнению, наиболее удобно использовать ГТК Селянинова. Разумное научное обоснование и простота его вычисления послужили причинами включения данного показателя в стандартный перечень индексов аридности любого региона планеты [6]

ГТК=∑r/(0,1∑t), где ∑r – сумма осадков за рассматриваемый период календарного года (месяц, вегетационный период) со среднесуточными температурами выше 10˚С, мм;

∑t – сумма активных температур (выше 10˚С) за тот же период календарного года.

Изменение атмосферных осадков. Климатические изменения осадков в масштабах планеты изучены значительно хуже, чем приземная температура воздуха. Это объясняется не только большой изменчивостью данного фактора, но и отсутствием единой методики наблюдений. Так, в России она многократно корректировалась с 1936 по 2000 г. [2, 3].

Анализ представленных данных показывает неравномерность выпадения осадков во времени. Общей закономерностью в динамике осадков является преобладающая их доля в теплый период года (табл. 1).

Распределение осадков по различным временным периодам в абсолютных и относительных единицах. Метеостанция Тээли

Таблица 1

|

Период, годы |

Зима |

Весна |

Лето |

Осень |

Теплый период (IV-X) |

Холодный (I-III, XI-XII) |

|

Распределение осадков, мм |

||||||

|

1961–1990 |

22,2 |

16,0 |

142,6 |

25,6 |

184,2 |

22,2 |

|

1977–2008 |

19,6 |

15,4 |

126,8 |

17,7 |

159,9 |

19,6 |

|

Распределение осадков, % |

||||||

|

1961–1990 |

10,8 |

7,7 |

69,1 |

12,4 |

89,2 |

10,8 |

|

1977–2008 |

10,9 |

8,6 |

70,6 |

9,9 |

89,1 |

10,9 |

Из таблицы следует, что закономерность распределения осадков по сезонам года в процентном отношении за базовый (1961–1990) и сравниваемый (1977–2008) периоды практически одинакова.

Максимум атмосферных осадков приходится на самый теплый месяц – июль. В Хемчикской котловине количество осадков уменьшилось на 26,9 мм, а на соседней метеостанции (Кызыл) – на 6,3 мм. Это подчеркивает многообразие особенностей климата в горных условиях Республики Тыва.

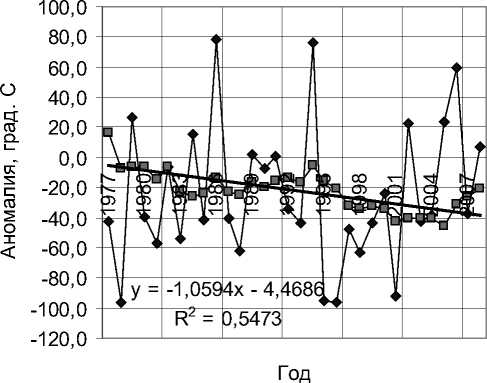

Достоверность уменьшения осадков в Хемчикской котловине за 1977–2008 гг. была определена классическим методом, рекомендованным Всемирной метеорологической организацией (рис. 2).

Аномалия

Сглажен.

Линейный (Сглажен.)

Рис. 2. Динамика аномалий атмосферных осадков и сглаженных их значений по 11-летним циклам за 1977–2008 гг. (Метеостанция Тээли)

Коэффициент усредненного линейного тренда показывает, что среднегодовое уменьшение атмосферных осадков составило 1,1 мм, а за 32-летний период – 26,9 мм.

Изменение гидротермического коэффициента. По нашим данным, темпы среднего повышения температуры воздуха в Хемчикской котловине за 1977-2008 гг. составили 2,3 ° С. Наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в холодный период года – 57,8 %, наименьшее – в теплый – 19,8 %, промежуточное положение занимает переходный период (апрель и октябрь) – 22,4 %.

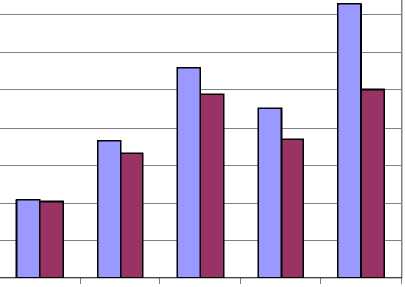

Динамика значений гидротермического коэффициента в разрезе вегетационного периода за 1961– 1990 и 1977–2008 гг. в Хемчикской котловине представлена на рисунке 3.

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

1961-90 гг.

1977-08 гг.

V VI VII VIII IX

Месяц

Рис. 3. Динамика средних значений гидротермических коэффициентов за 1961–1990 и 1977–2008 гг. (Метеостанция Тээли)

На рисунке прослеживается уменьшение гидротермических коэффициентов в 1977–2008 гг.

Вычисленные параметры статистической обработки ГТК в Хемчикской котловине указывают на неоднозначную закономерность их динамики в анализируемые периоды. Анализ результатов статистической обработки показывает, что значения гидротермического коэффициента в 1977–2008 гг. по сравнению с базовым периодом (1961–1990 гг.) уменьшились в среднем на 18,3 %.

Влагообеспеченность условий выращивания сельскохозяйственных культур оценивается по таблице 2.

Таблица 2

Шкала для классификации уровней влагообеспеченности по значению ГТК (Хомякова Г.В., Зоидзе Е.К., 2002)

|

ГТК |

Характеристика степени влагообес-печенности |

ГТК |

Характеристика степени влагообеспеченности |

|

<0,20 |

Очень сильная засуха |

0,76-1,00 |

Недостаточная |

|

0,21-0,39 |

Сильная засуха |

1,10-1,40 |

Оптимальная |

|

0,40-0,60 |

Средняя засуха |

1,41-1,50 |

Повышенная |

|

0.61-0.75 |

Слабая засуха |

>1,5 |

Избыточная |

Таблица 2 позволяет оценить тенденцию ухудшения степени влагообеспеченности района. Так, по данным рисунка 3, влагообеспеченность августа 1961–1990 гг. перешла из категории «недостаточной» в «слабую засуху» (1977–2008 гг.), а в сентябре соответственно – из «повышенной» в «недостаточную».

Выводы

-

1. Закономерность динамики годового хода осадков выражается полиномом шестой степени с максимумом в июле месяце. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (IV–X) – 89,1%, в холодный период (I–III, XI–XII) – 10,9%, на весну (IV–V) и осень (IX–X) приходится соответственно 8,6 и 9,9%.

-

2. Уменьшение атмосферных осадков (на 26,9 мм) за 1977–2008 гг. на фоне повышения температуры воздуха (2,3 ºС) обусловило уменьшение гидротермического коэффициента на 18,3%, что ухудшило влаго-обеспеченность сельскохозяйственных культур.