Изменение планетарного климатического режима на рубеже XX-XXI веков

Автор: Пономарев Владимир Иванович, Дмитриева Елена Витальевна, Шкорба Светлана Павловна, Карнаухов Александр Алексеевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Океанология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа результатов наблюдений выявлено быстрое изменение планетарного климатического режима на рубеже XX-XXI вв. По отношению к предшествующему климатическому режиму увеличились испарение и скрытый поток тепла с большей части поверхности Мирового океана. Современный климатический режим в XXI в. характеризуется значительным увеличением количества сильных циклонов, штормов, сумм осадков в районах с морским влажным климатом. Число опасных экстремальных явлений погоды значительно возрастает в пограничной зоне океан - континент, в том числе на Дальнем Востоке России. Увеличение осадков с 2004 г. и экстремальных осадков в 2015-2016 гг. в бассейне водосбора озера Ханка на юге Дальнего Востока привело к катастрофическому разливу этого озера. В течение первых 17 лет XXI в. количество экстремальных осадков и наводнений в теплое время года возросло в большей части окраинной зоны Евразии и Северной Америки. Зимние осадки в виде снега также усиливаются в зоне умеренных широт над многими континентальными районами. Отмеченный рост осадков обусловлен увеличением как содержания водяного пара в атмосфере над океаном, так и меридионального переноса тепла и водяного пара. Уменьшение количества осадков происходит в некоторых континентальных районах, в том числе в бассейнах водосбора озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада гидроэлектростанций.

Изменение, климатический, режим, осадки, азиатско-тихоокеанский регион, тихий и индийский океаны, озеро, ханка, байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/142215119

IDR: 142215119 | УДК: 551.465.7 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-160-169

Текст научной статьи Изменение планетарного климатического режима на рубеже XX-XXI веков

Многолетние колебания с периодом 50–70 лет и незначительным изменением фазы в пространстве являются характерными в глобальной климатической системе [1]. Особенности колебаний подобного масштаба были обнаружены при анализе различных метеорологических и океанографических характеристик в северной части Тихого океана [2; 3], Арктике [4; 5], Северной Атлантике [6] и других районах нашей планеты. Известны также и наиболее выраженные в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) климатические колебания с периодами 20–30 лет, называемые междекадными, фазы которых могут быть противоположными в различных районах земного шара [7]. Переходные периоды между положительной и отрицательной фазами многолетних колебаний обычно характеризуются очень быстрым изменением параметров системы океан – атмосфера [1]. Короткий переходный период между сменой фазы климатического колебания часто называется сдвигом климатического режима, что произошло в 1970-е гг. в северной части Тихого океана [8] и в Северной Атлантике [9]. Сдвиги климатического режима в середине 1970-х гг. и после 2000 г. в Северной Атлантике показаны на основе анализа фазовых траекторий разностей между значениями как температуры поверхности океана (ТПО), так и атмосферного давления на уровне моря (SLP) в районах азорского антициклона и исландской депрессии [10; 9]. Аналогичный быстрый сдвиг климатического состояния после 2000 г. выявлен при анализе фазовых траекторий двух главных компонент разложения полей ТПО в северной части Тихого океана в 1951–2002 гг. на эмпирические ортогональные функции [11].

Быстрые изменения климатического режима в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1970-е гг. и в конце XX столетия выявлены в работе [12], где анализировались фазовые траектории временных рядов разностей атмосферного давления на уровне моря и разностей результирующего потока Q на поверхности Земли между их средними сезонными значениями в умеренных широтах Азии, Тихого и Индийского океанов. Многолетние изменения вертикальных профилей температуры в 500-м слое главного термоклина и междекадные колебания теплосодержания этого слоя в северо-западной части Тихого океана (СЗТО), которые согласуются с выделенными климатическими режимами в АТР, показаны в работах [13; 10]. Выделенные климатические режимы соответствуют уменьшению теплосодержания в главном пикноклине СЗТО в период 1975–1999 гг. и увеличению теплосодержания (накоплению тепла) в многолетние периоды (1960–1974 и 2000–2014 гг.) [10]. Цель нашей работы – показать правомерность выводов о сдвиге климатического режима на рубеже XX–XXI вв. для совокупности других характеристик системы океан – континент – атмосфера. Наряду с SLP и Q анализируются скрытый поток тепла от поверхности океана и суши в атмосферу (LH), содержание водяного пара в атмосфере (PWC, Precipitable Water Content), осадки, температура воздуха на уровне моря (SAT) и поверхности океана. При этом основные особенности современного климатического режима и экстремальных аномалий погоды в XXI в. рассматриваются в планетарном масштабе.

Материалы и методы

Сдвиг климатического режима в АТР и Индийском океане и особенности современного климатического режима начала XXI столетия, как и в предшествующих работах [12; 14], определялись на основе применения методов фазовых траекторий, кластерного анализа и разложения на эмпирические ортогональные функции (главные компоненты). Наряду с глобальными полями SLP и Q использовались поля скрытого потока тепла от поверхности океана и суши в атмосферу LH, содержания водяного пара в атмосфере PWC, осадков Pr, приземной температуры воздуха из архива данных метеорологического реанализа NCEP разрешением 2,5 ×2,5°, а также температуры поверхности океана (SST, Reynolds). Кроме того, использовался сеточный архив атмосферных осадков над сушей разрешением 1 × 1°.

Исходные средние месячные метеорологические поля усреднялись по времени за гидрологические сезоны и за год. Кроме того, для определения сдвига климатического режима использовались временные ряды этих же метеорологических характеристик, усредненных в пределах выделенных географических районов, расположенных в различных широтных зонах (рис. 1). Районы выделены с учетом центров действия атмосферы, кластерного анализа временных рядов ТПО и анализа статистических взаимосвязей климатических аномалий в Сибири, дальневосточных морях, Тихом и Индийском океанах [7].

Рис. 1. Выделенные районы Тихого, Индийского океанов и Азии, в пределах которых усредняются временные ряды характеристик системы океан – атмосфера [15] Fig. 1. The highlighted areas in the Pacific, Indian Oceans and Asia, where the time series of the characteristics of the ocean – atmosphere system are averaged [15]

Диаграммы фазовых траекторий сначала строились для временных рядов конкретных характеристик системы атмосфера – океан в любых двух из шести выбранных районах. Затем строились фазовые траектории первых двух главных компонент разложения на эмпирические ортогональные функции множества временных рядов двух характеристик для всех шести выбранных районов.

Результаты и обсуждение

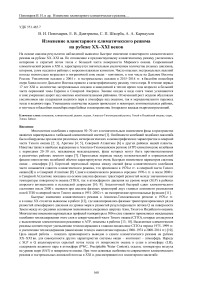

Фазовые траектории усредненных для зимнего гидрологического сезона (январь – март) временных рядов (1969–2015 гг.) результирующего потока тепла на поверхности раздела океан – атмосфера Q2 в умеренных широтах Тихого океана (район 2, ось Х) и Q6 в южной части Индийского океана (район 6, ось У) показаны на рис. 2. Временные ряды, как правило, сглаживались трехлетним скользящим осреднением для фильтрации квазидвухлетних колебаний рассматриваемых характеристик. Аналогичные оценки, выполненные с использованием несглаженных рядов, не имеют принципиальных отличий. В последнем случае появляются выбросы значений Q, Вт/м2, в отдельные экстремальные годы, соответствующие, например, конкретным типам Эль-Ниньо в эти годы. На диаграмме фазовых траекторий несглаженных временных рядов Q2 и Q6 видно, что произошло разделение всей совокупности траекторий на три подмножества, соответствующие многолетним периодам: до 1976 г., 1976–1996 и 1997–2015 гг. Считается, что эти три подмножества определяют различные климатические режимы, в данном случае – результирующего потока тепла на поверхности раздела океан – атмосфера. Аналогичные три режима выделяются при построении фазовых траекторий других характеристик системы атмосфера – океан в двух из шести выбранных районах.

Рис. 2. Фазовая траектория усредненных за зимний гидрологический (январь – март) сезон результирующих потоков тепла Q в умеренных широтах Тихого океана (Q2, район 2, ось X) и в южной части Индийского океана (Q6, район 6, ось Y) [15]

Fig. 2. Phase trajectory of averaged over the winter hydrological (January – March) season the resulting heat fluxes Q in the temperate latitudes of the Pacific Ocean (Q2, area 2, axis X) and in the southern area of the Indian Ocean (Q6, area 6, axis Y) [15]

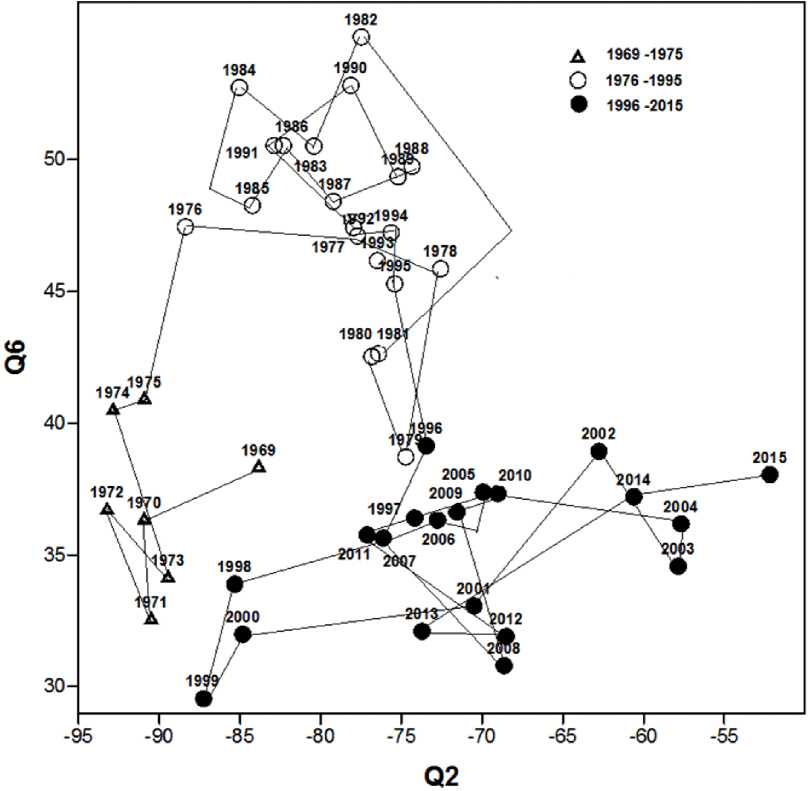

Если совокупность временных рядов, например Q и SLP или Q и PWC, в шести выбранных районах разложить на эмпирические ортогональные функции и построить фазовые траектории первых двух главных компонент разложения РС1 и РС2, то совокупность этих траекторий также разделяется на три подмножества для временных рядов 1971–2015 гг. или на четыре подмножества для рядов 1948–2015 гг. На рис. 3 представлена фазовая траектория главных компонент РС1 и РС2 разложения на эмпирические ортогональные функции (ЭОФ) двенадцати сглаженных трехлетним скользящим осреднением временных рядов 1948–2015 гг. средних годовых значений результирующего потока тепла Q и влагосодержания атмосферы PWC в выделенных районах 1–6, представленных на рис. 1. Три первые временные моды разложения РС1, РС2, РС2 включают 38, 24 и 15 % дисперсии соответственно. Цветом показаны четыре многолетних периода, соответствующие различным климатическим режимам. Подмножества фазовых траекторий, соответствующие различным климатическим режимам, сосредоточены в разных четвертях диаграммы. Закономерное изменение фазовых траекторий со временем в пространстве РС1, РС2 с 1948 по 2014 гг. (рис. 3) соответствует указанным в работе [12] представлениям об изменениях климатического режима в АТР. Современный климатический режим, как и предшествующий, выделяется в фазовых траекториях практически любых двух переменных, характеризующих взаимодействующую систему атмосфера – океан в Тихом, Индийском океанах и Азии.

1948 -1958

1959 -1974

1974- 1999

2000 -2014

Рис. 3. Фазовая траектория сглаженных трехлетним скользящим фильтром главных компонент РС1, РС2 разложения на ЭОФ двенадцати временных рядов средних годовых значений Q и PWC в выделенных на рис. 1 районах 1–6 [15] Fig. 3. Phase trajectory of smoothed by the three-year sliding filter of main components PC1, PC2 decomposition into EOF of twelve time series of the average annual values of Q and PWC in the districts 1-6 selected in Fig. 1 [15]

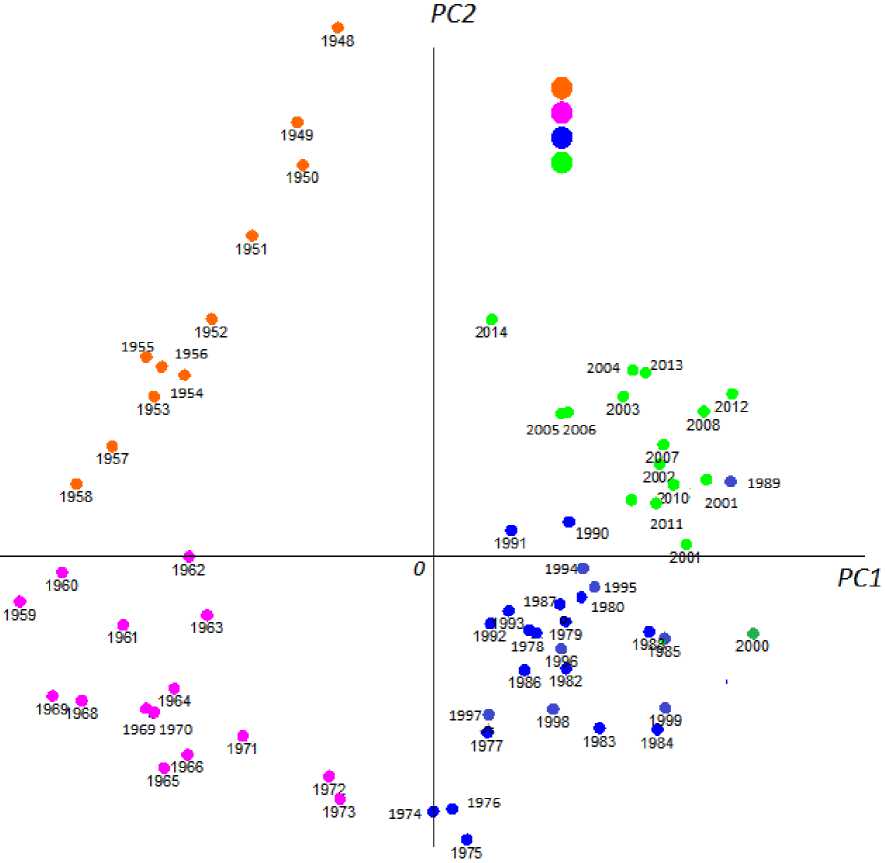

В XXI в. в большинстве районов Тихого и Индийского океанов за исключением района развития классического Эль-Ниньо (зона 5 на рис. 1) происходит уменьшение абсолютной величины среднего годового результирующего потока тепла Q на поверхности океана в тропиках и умеренных широтах после его роста в предшествующий климатический режим (рис. 2). Такие изменения Q сопровождаются увеличением меридионального переноса тепла в атмосфере (за счет усиления циклонической активности) и в океане (в районах западной интенсификации течений). Увеличивается перенос тепла в Северный Ледовитый океан [16–18]. В центральной и западной частях Тихого океана уменьшается разность между ТПО в тропиках и средних широтах, но увеличивается зональный градиент ТПО (рис. 4, а и б). Аналогично изменяются и градиенты приводной температуры воздуха в отмеченных выше районах Тихого океана (рис. 4, в и г). Наибольший рост температуры воздуха в XXI в. по отношению к предшествующему многолетнему периоду наблюдается в высоких широтах как в Арктике, так и у побережья Антарктиды.

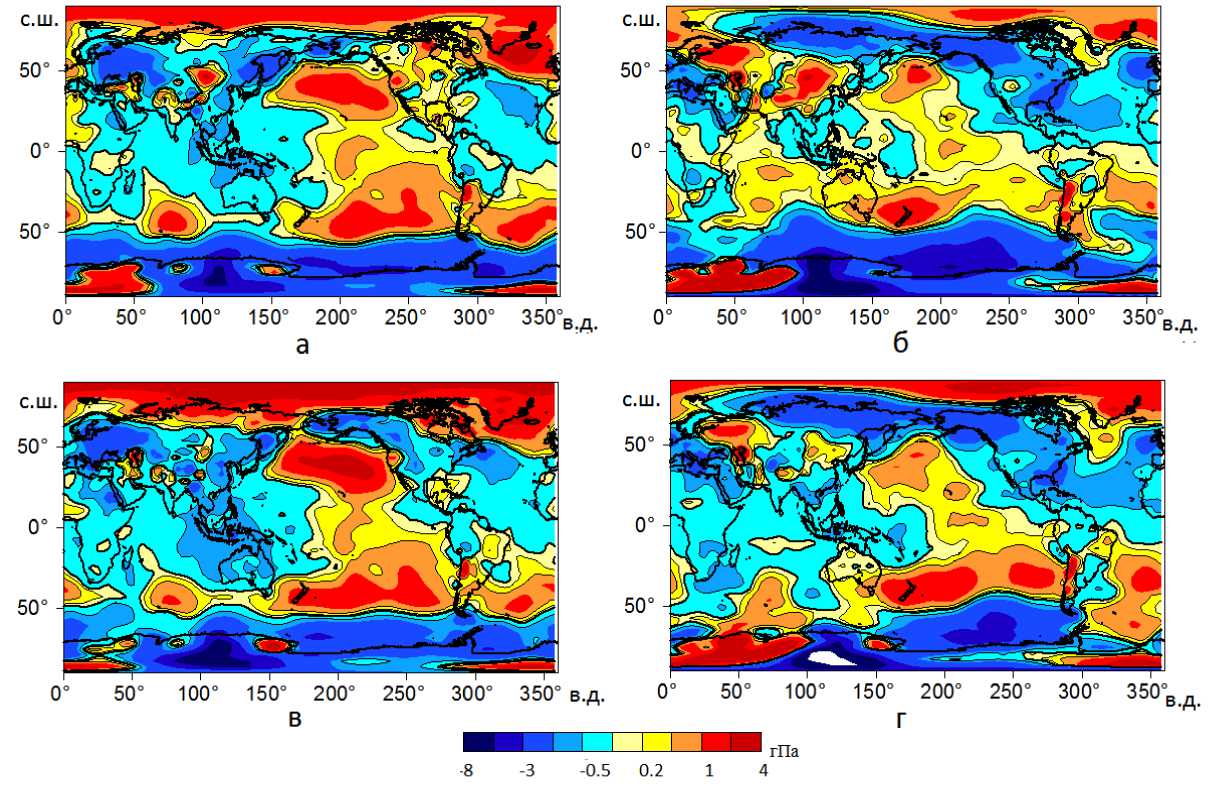

Характерные отличия средних полей атмосферного давления на уровне моря, гПа, в современный климатический режим от полей SLP в предшествующий климатический режим показаны на рис. 5: а и в – гидрологический зимний сезон (январь – март); б и г – гидрологический летний сезон (июль – сентябрь).

На данном рисунке приведены глобальные поля разности между средними значениями SLP за многолетние периоды 1996–2015 и 1971–1991 гг. (а и б), а также 1998–2015 и 1979–1997 гг. (в и г). Видно, что принципиальные отличия средних значений атмосферного давления на уровне моря SLP в двух климатических режимах практически не зависят от смещения границ многолетних периодов на несколько лет. Особенностью современного климатического режима является рост SLP, наибольший в зимний сезон (рис. 5, а и в), в центральных внетропических районах Тихого океана (как в Северном, так и Южном полушариях). Рост SLP происходит также на севере и юге Атлантического океана и на юге Индийского океана.

Рис. 4. Разность между средними значениями ТПО (a, б), температуры воздуха на уровне моря (в, г) в текущий многолетний (1998–2015 гг.) и предыдущий (1979–1997 гг.) периоды гидрологической зимой (январь – март) (a, в) и календарным летом (июнь – август) (б, г) Fig. 4. The difference between the mean values of TPO (a, б), air temperature at sea level (в, г) in the current multi-year (1998–2015) and previous (1979–1997) periods of hydrological winter (January – March) (a, в) and the calendar summer (June – August) (б, г)

Аналогичное увеличение SLP, характерное для летнего сезона (рис. 5, б и г) и соответствующее летнему потеплению, происходит на европейской территории России, на юге Сибири и в Монголии. Летнее потепление и дефицит осадков в 1996–2016 гг. в бассейнах водосбора озера Байкал привели к экстремальному падению уровня озера в 2015 г. [14; 15].

Противоположные по знаку многолетние аномалии (падение приземного атмосферного давления) наблюдаются в Юго-Восточной Азии, окраинных районах Индийского и Тихого океанов, северных районах Европы и Азии, а также в Южном океане и прибрежных районах Антарктиды. В тропических и умеренных широтах уменьшение SLP наиболее выражено в зимний гидрологический сезон (январь – март) в Северном полушарии (рис. 5, а и в). Значительное падение атмосферного давления, наибольшее в летний сезон, отмечается в арктических морях и прилегающих континентальных районах (рис. 5, б и г). Эта аномалия SLP при изменении климатического режима соответствует увеличению меридионального переноса тепла в атмосфере умеренных и высоких широт [16] и в океане [17; 18], уменьшению площади ледяного покрова и потеплению в Арктике, а также увеличению повторяемости мезомасштабных полярных циклонов над свободной от ледяного покрова поверхностью арктических морей [19].

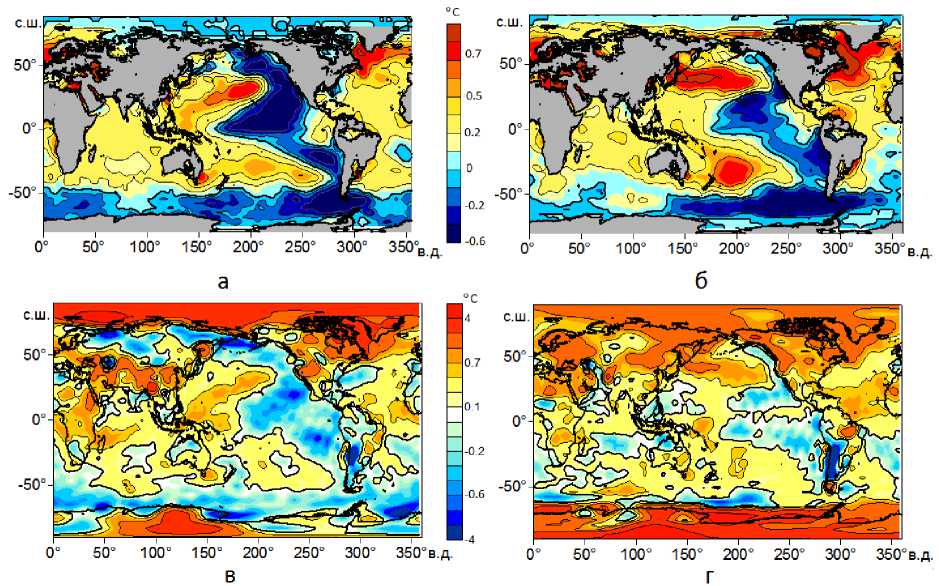

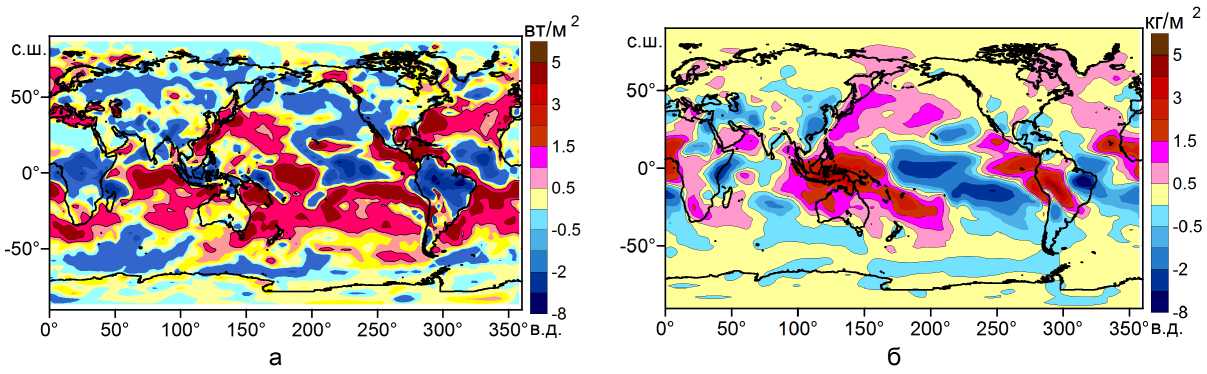

Изменение в XXI в. содержания водяного пара в атмосфере PWC и скрытого потока тепла LH, пропорционального испарению с поверхности океанов и суши, сопутствуют аномалиям SLP и результирующего потока тепла на поверхности океана. На рис. 6 показаны разности LH, ВТ/м 2 , (а) и PWC, кг/м 2 , (б) между современным (1998–2015 гг.) и предшествующим (1979–1997 гг.) многолетними периодами, соответствующими двум выделенным климатическим режимам.

По отношению к предшествующему климатическому режиму увеличились испарение и направленный в атмосферу скрытый поток тепла на большей части поверхности Мирового океана. Область наибольшего увеличения испарения и скрытого потока тепла в атмосферу в XXI в. охватывает бóльшую часть Индийского, Тихого и Атлантического океанов в Южном полушарии от экватора до 50–55° ю. ш., а также северозападную часть Тихого океана и северную часть Атлантического океана от экватора до 46–48° с. ш. Наибольшее увеличение LH происходит в западной экваториальной и тропической зонах Атлантического и Тихого океанов, в районах зарождения тропических ураганов и тайфунов. Наибольшее увеличение содержания водяного пара в атмосфере наблюдается в восточной части Индийского океана, западном и восточном районах тропического пояса Тихого и Атлантического океанов, в западных и центральных внетропических районах Тихого океана вдоль траекторий тайфунов и внетропических циклонов. Вместе с циклонами и на периферии циклонов водяной пар распространяется в толще тропосферы в умеренные и высокие широты Северного и Южного полушарий.

Рис. 5. Разность между значениями SLP в современный

[1996–2015 (a, б) / 1998–2015 гг. (в, г)] и предшествующий [1971–1991 (а, б) / 1979–1997 гг. (в, г)] климатические режимы: а, в – гидрологическая зима (январь – март); б, г – лето (июль – сентябрь) Fig. 5. Difference between the SLP in the current climate regime [1996–2015 (a, б) / 1998–2015 (в, г)] and the previous climate regime [1971–1991 (а, б) / 1979–1997 (в, г)]: а, в – the hydrological winter (January – March); б, г – summer (July – September)

Рис. 6. Глобальные поля разности между средними годовыми значениями LH (а), PWC (б), усредненными за периоды современного (1998–2015 гг.) и предшествующего (1979–1997 гг.) климатических режимов Fig. 6. Global differences between annual LH (а) and PWC (б) averaged within recent (1998–2015) and previous (1979–1997) climatic regimes

Заключение

На рубеже XX–XXI вв. произошло быстрое изменение состояния основных характеристик климатической системы, определяющих циркуляцию атмосферы и океана и теплообмен между ними. В тропическом поясе, в средних и умеренных широтах увеличились испарение с поверхности океана, скрытый поток тепла в атмосферу и, соответственно, содержание водяного пара в атмосфере. Скрытая тепловая энергия водяного пара способствовала усилению тропических и внетропических циклонов, а также залповых атмосферных осадков вдоль траекторий их перемещения. С увеличением испарения в океане и содержания водяного пара в атмосфере увеличилась интенсивность тайфунов в Тихом океане и ураганов в Атлантике, а также внетропических циклонов, штормов и сумм атмосферных осадков в Северной Америке, Европе, в северо-западной части Тихого океана и Восточной Азии, в том числе в Китае, Корее, Японии, на Дальнем Востоке России.

В результате накопительного эффекта многолетнего увеличения осадков с 2004 г. на юге Дальнего Востока, а также под влиянием залповых осадков во время прохождения тайфуна Гони в конце августа 2015 г. [14] произошло экстремальное наводнение в бассейне водосбора озера Ханка, разлив этого озера и затопление значительной по площади территории. Катастрофический паводок и наводнение на реках Приморья произошли в конце августе 2016 г. под влиянием тайфуна Лайонрок. Большое количество аналогичных и более масштабных наводнений наблюдалось в XXI в. во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Европы и Северной Америки.

В начале XXI в. на территории влажного морского и муссонного климата условия становятся еще более влажными, а на территории с дефицитом осадков условия становятся еще более сухими, что соответствует тенденции изменения климата как за весь период инструментальных наблюдений, так и с середины XX в. Уменьшились суммы осадков в бассейне водосбора озера Байкал, на территории Монголии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В результате в 2015 г. произошло экстремальное падение уровня озера Байкал. В XXI в. значительно увеличились площади лесных пожаров в Сибири [20].

Работа выполнена при поддержке комплексных программ фундаментальных исследований ДВО РАН "Дальний Восток" на 2018–2020 гг. 18-5-083 (научный руководитель академик Ю. Н. Журавлев) и 18-1-010 (научный руководитель В. Б. Лобанов).

Список литературы Изменение планетарного климатического режима на рубеже XX-XXI веков

- Schlesinger M. E., Ramankutty N. An oscillation in the global climate system of period 65-70 years//Nature. 1994. V. 367. P. 723-726.

- An S. I. A mechanism for the multi-decadal climate oscillation in the North Pacific//Theoretical and Applied Climatology. 2008. V. 91, Iss. 1-4. P. 77-84. DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-006-0288-7.

- Minobe S. A 50-70 year climatic oscillation over the North Pacific and North America//Geophysical Research Letters. 1997. V. 24, N 6. P. 683-686.

- Гудкович З. М., Карклин В. П., Ковалев Е. Г., Смоляницкий В. М., Фролов И. Е. Изменения морского ледяного покрова и других составляющих климатической системы в Арктике и Антарктике в связи с эволюцией полярных вихрей//Проблемы Арктики и Антарктики. 2008. № 1 (78). С. 48-58.

- Фролов И. Е., Гудкович З. М., Карклин В. П., Смоляницкий В. М. Шестидесятилетняя цикличность в изменениях климата полярных регионов//Материалы гляциологических исследований. 2008. Т. 105. С. 158-165.

- Chylek P., Folland Ch. K., Lesins G., Dubey M. K., Wang M. Arctic air temperature change amplification and the Atlantic Multidecadal Oscillation//Geophysical Research Letters. 2009. V. 36, Iss. 14. L. 14801 DOI: https://doi.org/10.1029/2009GL038777.12

- Shkorba S., Ponomarev V., Dmitrieva E. Linkages of climatic anomalies in Arctic, Asian Pacific and Indo-Pacific regions//Arctic Dialogue in the Global World: Proceedings of Joint Science and Education Conference, Ulan-Ude, June 16-17, 2015. Ulan-Ude: Buryat State University Published Department, 2015. P. 122-125.

- Wu L., Lee D., Liu Zh. The 1976/77 North Pacific climate regime shift: The role of subtropical ocean adjustment and coupled ocean-atmosphere feedbacks//Journal of Climate. 2005. V. 18, N 23. P. 5125-5140 DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI3583.1

- Бышев В. И., Нейман В. Г., Романов Ю. А., Серых И. В. О фазовой изменчивости некоторых характеристик современного климата в регионе Северной Атлантики//Доклады Академии наук. 2011. Т. 438, № 6. C. 817-822.

- Byshev V. I., Neiman V. G., Anisimov M. V., Gusev A. V., Serykh I. V. . Multi-Decadal oscillations of the ocean active upper-layer heat content//Pure and Applied Geophysics. 2017. V. 174, Iss. 7. P. 2863-2878.

- Bond N., Overland J., Spillane M., Stabeno P. Recent shifts in the state of the North Pacific//Geophysical Research Letters. 2003. V. 30, Iss. 23. P. 2183-2186.

- Пономарев В. И., Дмитриева Е. В., Шкорба С. П. Особенности климатических режимов в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона//Системы контроля окружающей среды. 2015. № 1 (21). С. 67-72.

- Бышев В. И., Фигуркин А. Л., Анисимов И. М. Современные климатические изменения термохалинной структуры вод СЗТО//Известия ТИНРО. 2016. Т. 185. С. 215-227.

- Пономарев В. И., Дмитриева Е. В, Шкорба С. П., Карнаухов А. А. Аномалии в районе озера Ханка, на Дальнем Востоке и в Сибири как следствие изменения климатического режима в АТР на рубеже XX-XXI вв.//Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы/отв. ред. Ю. Н. Журавлев, С. В. Клышевская. Владивосток: Дальнаука, 2016. С. 41-52.

- Ponomarev V. I., Dmitrieva E. V., Shkorba S. P., Karnaukhov A. A. Climate regime change in the land -ocean -atmosphere system at the turn of 20-21 centuries//Oceanic process and climate change: proceedings of the 3rd Russia-China Symposium on Marine Science, 21-23 September, 2017, Vladivostok, Russia. Vladivostok: FEB RAS, 2017. С. 69-72.

- Алексеев Г. В., Кузмина С. И., Уразгильдеева А. В., Бобылев Л. П. Влияние атмосферных переносов тепла и влаги на потепление в Aрктике в зимний период//Фундаментальная и прикладная климатология. 2016. Т. 1. С. 43-63.

- Dmitrenko I. A., Polyakov I. V., Kirillov S. S., Timokhov L. A., Frolov I. E. Toward a warmer Arctic Ocean: Spreading of the early 21st century Atlantic water warm anomaly along the Eurasian Basin margins//Journal of Geophysical Research: Oceans. 2008. V. 113. N C05023. 2007JC004158 DOI: https://doi.org/10.1029/

- Иванов В. В., Репина И. А. Влияние сезонной изменчивости температуры атлантической воды на ледяной покров Северного Ледовитого океана//Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2018. Т. 54, № 1. С. 73-82.

- Заболотских Е. В., Гурвич И. А., Шапрон Б. Новые районы распространения полярных циклонов в Арктике как результат сокращения площади ледяного покрова//Исследование Земли из космоса. 2015. № 2. С. 64-77.

- Пономарев Е. И., Харук В. И. Горимость лесов Алтае-Саянского региона Сибири в условиях наблюдаемых изменений климата//Сибирский экологический журнал. 2016. Т. 23, № 1. С. 38-46.