Изменение показателей крови кроликов при применении «Гумат калия 80» в качестве радиопротектора

Автор: Жигарев А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценить радиопротекторные свойства препарата «Гумат калия 80» при тритиевом воздействии в субклинических дозах на организм кроликов. Задачи: определение изменений гематологических и биохимических показателей и фагоцитарной активности клеток крови кроликов при воздействии тритиевой воды и при применении радиопротектора «Гумат калия 80». Исследование проведено на кафедре ИПБиВМ, в научноисследовательском испытательном центре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Приведены данные по загрязнению биосферы тритием, определена его миграционная активность в компонентах окружающей среды. Изложены механизмы всасывания и миграции трития в организме животных, его влияние на здоровье и продуктивность. Приведена классификация радиопротекторов, изложены характеристики, механизмы действия, рекомендуемые дозы радиопротекторных препаратов. Определена степень изменения фагоцитарной активности, гематологических и биохимических показателей венозной крови кроликов при воздействии тритиевой воды (62,29 мГр) и при применении радиопротектора «Гумат калия 80». Оценены радиопротекторные свойства препарата «Гумат калия 80» при тритиевом воздействии в субклинических дозах на организм кроликов. При дозовой нагрузке в 62,29 мГр тритиевого воздействия в русле крови кроликов регистрируется эритроцитоз, лейкоцитоз и увеличение уровня гемоглобина, что обязано стимулирующему воздействию трития. Однако при субклинических дозах трития в сыворотке крови снижается количество альфаглобулинов, АСТ, щелочной фосфатазы и увеличивается содержание бетаглобулинов и АЛТ, что свидетельствует о токсическом воздействии трития на печень и почки. Применение радиопротектора «Гумат калия 80» на 20й день восстанавливает количество форменных элементов крови, биохимические показатели крови кроликов до контрольных и референсных значений. Применение «Гумат калия 80» увеличивает фагоцитарную активность клеток крови до контрольных значений. При тритиевом воздействии в качестве радиопротектора рекомендуется использование «Гумат калия 80» в дозе 10–4 г/л.

Тритий, малые дозы трития, гематологические параметры, венозная кровь, кролики, поглощенная доза трития, гумат калия, радиопротектор

Короткий адрес: https://sciup.org/140309764

IDR: 140309764 | УДК: 619:616-07:636.92 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-169-184

Текст научной статьи Изменение показателей крови кроликов при применении «Гумат калия 80» в качестве радиопротектора

Введение. Факторы окружающей среды оказывают значительное влияние на биологические объекты, одним из таких факторов является радиация. Регулярная деятельность атомных электростанций (АЭС), добыча уранорадиевых руд, радиационные техногенные аварии и испытания ядерного оружия (в XX веке) сформировали глобальный техногенный фон. Добыча руды, переработка, обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок (ТВЭЛ), наработка оружейного плутония в ядерных реакторах способствовали увеличению концентрации техногенных радионуклидов в компонентах биосферы. При работе АЭС образуются газоаэрозольные штатные выбросы и жидкие радиоактивные отходы [1]. В начале эксплуатации реакции ядерного деления (середина ХХ в.) учеными была недооценена радиационная опасность слаборадиоактивных отходов, в результате некоторые территории получили дополнительное техногенное радиоактивное загрязнение [2]. В настоящее время происходит изменение техногенного радиационного фона, расширяются территории с повышенным уровнем радиации, основные радиобиологические воздействия определяются низкоинтенсивным излучением изотопов: трития (3H), цезия (137Cs), стронция (90Sr) и углерода (14C).

Тритий (3H) – радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада (Т 1/2 ) 12,3 года, бета-излучатель с энергией бета-частиц – 18,59 КэВ [3, 4], в биосфере присутствует в виде естественного и антропогенного изотопов. Природный 3H образуется в результате взаимодействия протонов и нейтронов вторичного космического излучения с атомами атмосферы: N, O 2 , Ar [5]. Согласно нормам Агентства по охране окружающей среды (США), предельно допустимая концентрация (ПДК) 3H составляет 740 Бк/л, в Евросоюзе – 100 Бк/л, в России – 7700 Бк/л [5].

В промышленных газоаэрозольных выбросах предприятий ядерного топливного цикла 3H содержится в основном в 3-х соединениях: три-тиевая вода (НТО), тритированный водород (HT) и тритированный метан (CH 3 T) [6–9]. Эффективный период нахождения НТ и CH 3 T в атмосфере оценивается в 5–10 лет [10]. Основными процессами утилизации 3H из атмосферы являются бактериальное воздействие и фотохимическое окисление НТ и CH 3 T, при этом конечным продуктом распада является НТО, которая обладает высокой биологической активностью в отличие от НТ и CH 3 T [5, 11, 12].

В настоящее время фоновая концентрация 3H в воде составляет 0,12 Бк/л, 90 % природного 3H находится в виде НТО в гидросфере, 6,8 % – в стратосфере и 0,4 % – в тропосфере [5]. И.Ю. Катрич, оценивая удельную активность трития в естественных водоисточниках России, делает прогноз, что к 2100 г. равновесное содержание трития в атмосфере и биосфере составит около 2,5 ∙ 1022 Бк [13].

В Российской Федерации одним из основных источников промышленного 3H является ФГУП ПО «Маяк», в зоне наблюдения этого предприятия концентрация трития в 5–25 раз превышает фоновые значения. К источникам 3H в ФГУП ПО «Маяк» относят промышленные реакторы, заводы по переработке отработанного ядерного топлива, промышленные резервуары хранения жидких радиоактивных отходов: озеро Кизил-таш, искусственные водоемы в долине реки Теча, озеро Карачай [8, 14–17]. Установлено, что концентрация 3H в объектах биосферы находится в обратной зависимости от расстояния от ФГУП ПО «Маяк», при этом имеет значение географическое расположение и господствующее направление ветра. Значительное содержание 3H установлено в озерах Татыш (107 Бк/л), Ула-гач (113 Бк/л), находящихся в 6–7 км к югу от ФГУП ПО «Маяк», с удалением снижается удельная активность 3H в водных объектах, на удалении 50 км и более содержание 3H составляло 10 Бк/л [8, 18, 19].

Содержание 3H в жидких сбросах значительно превышает содержание других изотопов, в газообразных выбросах тритий уступает суммарной радиоактивности благородных газов, которые, в отличие от 3H, обладают низкой биологической активностью [5].

Определено, что миграция 3H в биосфере происходит в виде НТО [8]. Вблизи радиационно опасных объектов 3H хорошо накапливается в окружающей среде [5]. В воздухе 3H обладает высокой подвижностью, благодаря этому он проникает в помещения, повышая радиационный фон и увеличивая радиационное загрязнение открытых водоемов, в результате выбросы 3H в атмосферу следует рассматривать как негативный фактор, влияющий на здоровье и продуктивность животных [6]. При контакте поверхности воды с атмосферой, содержащей пары 3H, изотоп попадает в воду и растворяется в ней. Тритий попадает в водоемы с осадками, в результате вымывания из воздуха [14] он включается в цепь миграции: вода, почва – растения – животные – агропродукция [7].

В животных и растительных организмах НТО замещает Н 2 О и достигает концентрации, близкой к окружающей среде [15]. Радиобиологические эффекты тритиевого воздействия в форме оксида на организм животных в 2–6 раз выше, чем действие гамма-излучения цезия (137Cs) [20–22]. Z. Pietrzak-Flis et al. оценили распределение трития по органам и тканям у кроликов при введении трития с водой и кормом. В опыте в течении 29 дней кроликам скармливалась тритированная люцерна, НТО и тритированная люцерна, НТО, при этом радиационная нагрузка составляла 185 Бк/г массы тела. В работе установлено, что форма введения в организм трития определяет его удельную активность в органах и тканях, при скармливании органически связанного трития (тритированная люцерна) содержание трития в тканях выше, чем при введении трития в виде HTO. Кроме этого, учеными определен тропизм трития к тканям организма, установлено, что в тканях с высокой скоростью метаболизма (печень, почки, легкие, тонкий кишечник, семенники, яичники) концентрация трития выше, чем в тканях с низкой скоростью метаболизма (кожа, мышцы, костная ткань) [23, 24].

Аэрогенно и через кожу поступление 3H составляет 15–20 %, алиментарным путем – 80– 85 %. Согласно заключениям экспертов, 3H является основным радионуклидом, формирующим эффективную дозу облучения биологического объекта [9]. После алиментарного поступления 3H в течение короткого времени равномерно распределяется в водной фазе организ- ма. Изотоп хорошо поглощается живыми тканями, в которых стимулирует мутагенные изменения за счет бета-излучения и нарушения молекулярных связей в результате замещения изотопов 2Н нейтральными изотопами гелия (2Не), который образуется в результате распада 3H. Органически связанный 3H находится в безуглеродных цепочках O–H или N–H, возможно замещение 2H водорода в сульфгидрильных (S–H), амидных соединениях и аминогруппах (N–H) на 3H [8, 9, 25].

Органически связанный тритий действует непосредственно на ДНК и медленно выводится из организма (21–550 дней), представляя собой более высокий фактор риска, чем НТО. Органически связанный 3H наиболее опасен для яйцеклетки и эмбриона в течение первых восьми недель беременности. Попадая внутрь эмбриона, тритиевая вода и органически связанный тритий облучают быстро делящиеся клетки, повышая риск возникновения врожденных дефектов [9].

Таким образом, можно заключить, что содержание 3H в объектах окружающей среды в настоящее время достаточно высокое, при этом изотоп относится к группе биологически активных радионуклидов и влияет на все уровни организации биологического организма [26].

Радиопротекторные препараты предоставляют защиту организма при действии ионизирующего излучения, в основном предохраняют кроветворные ткани от негативного воздействия.

Различают по действию быстрые (1–2 ч) и пролонгированные (7–10 сут) препараты. Выделяют радиопротекторы, рекомендуемые при острой лучевой болезни, препараты от субклинических доз и вещества с низкой противолучевой активностью, используемые для снижения последствий облучения. Эффект противолучевой защиты выявлен у вакцин, адаптогенов, иммуномодуляторов, гормональных средств, нуклеиновых кислот, микроэлементов. Радио-протекторное действие вакцин (тетравакцины, БЦЖ и др.) обусловлено повышением устойчивости организма к инфекционным заболеваниям. Механизм биозащиты адаптогенов (прополис, мумие, и др.) заключается в ослаблении морфологических и биохимических проявлений стресса, снижении интенсивности пролифера- тивных реакций, увеличении иммунологической реактивности организма [5, 27].

К.Н. Вагин установил, что однократная подкожная инъекция радиозащитного микробного препарата РЗК в дозе 1 ∙ 109 КОЕ/кг живой массы кроликам и овцам за 1–30 сут до и через 1–30 сут после летального облучения оказывает лечебнопрофилактическое действие, обеспечивает 70– 80 % защиту от смерти. Радиопротекторное действие препарата РЗК основано на ингибировании синтеза иммунотоксических агентов и недоступности клеток-мишеней [28].

Li Hong et al. провели работу на мышах и культивируемых клетках, подвергшихся воздействию HTO (18,5 МБк/ кг). Установлено, что внут-рижелудочное введение водородной воды (HRW) способствует выведению трития с мочой, снижает его уровень в сыворотке крови и ослабляет генетические повреждения клеток крови. Предварительная обработка HRW снижает накопление трития в обработанных HTO клетках AHH-1 β-лимфоцитов крови [29]. Ожидается, что HRW будет эффективным средством удаления радиоактивных веществ за счет конкурирующего эффекта изотопного обмена или радиозащитным средством за счет удаления свободных радикалов, вызванных воздействием HTO [29–31].

Самыми распространенными и эффективными радиопротекторными препаратами среди серо-, азотсодержащих органических соединений, меркаптоалкиламинов, являются гамма-фос, АЭТ, МЭА, меркамин, тизанидин. Среди распространенных радиопротекторных средств наиболее известен цистамин.

Цистамин (препарат РС-1) – бис-(β-ами-ноэтил)-дисульфида гидрохлорид. В экспериментах на животных демонстрирует высокую противолучевую эффективность [32]: однократная пероральная доза для мышей составляет 500– 600 мг/кг, для крупного рогатого скота – 6–7 г. Недостатком является кратковременное действие и высокие дозы, близкие к токсическим, оказывает отрицательное влияние на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и дыхательную системы и желудочно-кишечный тракт [33].

Диэтилстильбэстрол (ДЭС) – синтетический эстроген, предложен к использованию как препарат долгосрочной защиты от радиации, эффект начинается на 2–3-й день после введения, является потенциальным канцерогеном.

Фосфадитилэтаноламин предложен как радиопротектор, применяемый в терапии заболеваний с явлениями гемолиза различной этиологии, его инъецируют внутрибрюшинно или рек-тально, однократно, в дозировке 37,5 мг/кг массы тела за 15 или 30 мин. до или после воздействия, имеет низкую эффективность. Однако малая эффективность и ограниченность области применения этого соединения обусловлена тем, что он относится к группе препаратов пострадиационного терапевтического действия.

Нафтизин-2-(α-нафтилметилимидазолина нитрат) – радиопротектор кратковременного действия, оптимальная дозировка – 0,3 мг/кг, обладает высокой противолучевой эффективностью, защищая от гибели до 85 % собак, подвергнутых гамма-облучению в абсолютно летальных дозах.

Индралин (Б-190) является прямым альфа-адреномиметиком. Механизм действия заключается в спазмировании сосудов и изменении циркуляции кровоснабжения в радиочувствительных органах и тканях, в результате чего возникает защищающая гипоксия. Индралин является экстренным препаратом, защита длится в течение 1 часа при внешнем облучении, используется в чрезвычайных ситуациях и авариях. Увеличение концентрации препарата в крови приводит к спазму сосудов и гипоксии радиочувствительных органов и тканей, в результате возможно развитие гипоксии головного мозга и других органов. Увеличение концентрации препарата в крови приводит к спазму сосудов и гипоксии радиочувствительных органов и тканей, в результате возможно развитие гипоксии головного мозга и других органов.

Куркумин – препарат для повышения радиорезистентности организма, рекомендован в дозе 3,125–3,47 мг чистого вещества куркумина на 1 кг массы. Вводится внутримышечно в дозе 10,0 см3 через 30 мин после облучения при поглощенной дозе 4,0–5,0 Гр и дополнительно в дозе 10,0 см3 на 3-и и 5-е сутки после облучения при достижении поглощенной дозы 5,0–6,0 Гр.

Эффективным биологическим препаратом является водный экстракт зелени пихты сибирской для профилактики развития лучевой болезни. Установлена радиопротекторная эффективность водного экстракта при воздействии ионизирующего излучения на крыс. Для профилактики лучевой болезни за 30–35 сут до облу- чения рекомендовано введение экстракта с рационом или водой однократно в дозе 8,0– 10,0 мл/кг [34].

З.Г. Муслимова и И.В. Азизов установили, что облучение семян в высоких дозах повышает содержание в них перекиси водорода, супероксидного и гидроксильного радикалов, активирует перекисное окисление липидов и, вероятно, вызывает активацию антиоксидантной системы растений, что снижает всхожесть семян. Предварительная обработка семян пшеницы гуминовыми комплексами разных металлов (Na, K, Fe) снижает действие ионизирующего излучения на всхожесть семян и рост растений, подавляет активацию перекисного окисления липидов и тем самым защищает растения от разрушительного действия радиации [35].

Г.Г. Пухова с соавторами провели исследование по изучению радиопротекторных свойств гумата натрия для крыс, при облучении кобальтом (60Co) в дозе 193,5 мГр/кг. В работе установлено радиопротекторное действие «Гумат натрия», применение препарата увеличивает продолжительность жизни облученных крыс [36].

В.Е. Бельдин раскрывает механизм адсорбирующего действия гуминовых кислот в организме животных при действии микотоксинов. Молекулы гуминовых кислот прикрепляются к поверхности животной клетки и выполняют функцию фильтра, который связывает тяжелые металлы, образует комплексы со свободными радикалами, образующимися в плазматической мембране в результате перекисного окисления липидов, Таким образом, 1 грамм гуминовых кислот имеет адсорбирующую емкость по изотопам: цезий – 30 мг, стронций – 18; свинец – 60–100; хром – 80; ртуть – 300 мг. Гуминовые вещества способствуют образованию защитного слоя на слизистых оболочках кишечника, в результате препятствуют проникновению бактерий и вирусов во внутреннюю среду организма [37].

А.Г. Саенко с соавторами оценили радиопро-текторное действие препарата «Гумат натрия» при воздействии изотопов цезия (137Cs) и ртути (203Hg) на организм крыс. «Гумат натрия» получали из гуминовых кислот окисленного бурого угля. Установлен радиопротекторный эффект гумата натрия при введении в воду в дозировке 200 мг/л. У самцов белой крысы через сутки после введения радиопротектора выявилась тен- денция к снижению удельной активности 137Cs и 203Hg в организме, на 3-и и 5-е сутки применения препарата «Гумат натрия» установлено достоверное снижение содержания 137Cs и 203Hg в организме крыс [38]. Настоящей задачей радиационной защиты живых организмов является получение препаратов и определение их дозировки, способствующей защите от негативного воздействия ионизирующего излучения.

Предполагается, что воздействие радиации в субклинических дозах на многоклеточный организм не вызывает нарушения системных функций, но может изменять физиологические процессы на клеточном и тканевом уровнях, а также трансформировать гомеостаз организма. Оценка биоэффектов малых доз в настоящее время представляет научный интерес. В связи с этим существует необходимость определения радиобиологических эффектов, возникающих в организме животных при воздействии малых доз радиации. В связи с увеличением удельной активности трития в объектах окружающей среды изучение тритиевого воздействия на организм животных, подбор препаратов с радиопро-текторным действием являются актуальными.

Данная работа – продолжение исследований по оценке субклинических доз ионизирующего излучения на организм сельскохозяйственных животных и на клетки крови в опытах in vitro . Ранее авторами установлено влияние ионизирующего излучения в дозах 5 мГр, 50 и 500 мГр на биохимические показатели при облучении образцов периферической крови крупного рогатого скота in vitro [39], определены изменения гематологических, биохимических показателей крови коров при облучении in vitro проб крови в дозах 4–5 мГр [40], оценена степень изменений показателей периферической крови овец при воздействии поглощенной дозы в 1,6 мГр/год [41].

Цель исследования – оценить радиопро-текторные свойства препарата «Гумат калия 80» при тритиевом воздействии в субклинических дозах на организм кроликов.

Задачи: определение изменений гематологических и биохимических показателей и фагоцитарной активности клеток крови кроликов при воздействии тритиевой воды и при применении радиопротектора «Гумат калия 80»; проведение оценки радиопротекторных свойств «Гумат ка-

Вестник КрасГАУ. 2025. № 5 (218) лия 80» при тритиевом воздействии в субклинических дозах.

Объекты и методы. Эксперимент проведен в 2023 г. на кафедре внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины в Научноисследовательском информационном центре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Исследования проведены на трех группах кроликов калифорнийской породы: опытная группа (10 голов), контрольная – 15 голов, интактный (токсический) контроль – 10 голов. Средний возраст кроликов – (12 ± 0,3) мес., вес – (4 ± 0,5) кг. Клиническое исследование проводили посредством общего клинического осмотра, термометрии и аускультации, исследования выполнены по общепринятой методике.

Кровь для исследования отбирали из краевой ушной вены в утренние часы в вакуумные пробирки с натрий-гепарином и активатором свертываемости. На первом этапе кролики опытной и интактной групп в течение 30 дней получали НТО, в результате у животных сформирована субклиническая доза 62,29 мГр. Животные получали НТО вместе с питьевой водой через индивидуальные нипельные поилки. Контроль дозы осуществляли внесением НТО в небольшое количество воды с последующим разбавлением в объеме воды для поения (менее 300 мл) одного кролика. На втором этапе кроликам опытной группы в течение 20 дней совместно с НТО задавался радиопротектор «Гумат калия 80» в дозе 10-4г/л, который вносили в воду перед дачей кроликам. Контроль изменений в периферической крови проводили на 8-е, 13-е и 20-е сут применения радиопротектора. Расчет поглощенной дозы внутреннего облучения при тритиевом воздействии проводили согласно методике, разработанной на кафедре радиохимии в лаборатории радионуклидов и меченых соединений химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Доза D формировалась по закону

D = foPoe - ^ d t, (1)

где P0 – мощность дозы в начальный момент; X - константа, характеризующая скорость выведения НТО. Полная аналогия с постоянной распада, поэтому обозначается этот коэффициент тоже л. Так как постоянная распада трития намного меньше, чем константа, характеризующая биологическое выведение, то постоянной распада можно пренебречь.

Решением данного уравнения будет функция

D = 1- е л^ ․ (2)

Для случая полного выведения нуклида из организма ( t → ∞ )

^max = . (3)

Так как удобно пользоваться вместо постоянной полувыведения периодом полувыведения, то заменяем выражения (2) и (3) на следующие:

D= ∕ “(1-0,5L∕ ∕2);

^тах = ∕2 .(5)

Мощность дозы в начальный момент времени будет равна

Ро = ⁄m․

Никаких дополнительных коэффициентов не требуется, если мощность дозы в единицах: [Гр/с = Дж/(кг/с)], средняя энергия на распад [Дж/расп], активность в организме [Бк = расп/с], масса животного [кг].

Перевод средней энергии распада из эВ в Дж

£= 5700 эВ ∙1,6∙10-19 Дж =9,12∙10-16 .

расп эВ расп

Фагоцитарная активность лейкоцитов крови определялась путем введения в пробы крови in vitro частиц латекса, опсонизированных белками пуловой сыворотки кроликов, при окраске генцианвиолетом. Оценивали активность фагоцитов микроскопией (увеличение ×40) в камере Горяева, подсчитывали 100 фагоцитов. Количество форменных элементов крови (лейкоциты, эритроциты) определяли методом микроскопии в камере Горяева по стандартным методикам [42]. Содержание гемоглобина – на спектрофотометре «ПЭ-5400УФ» гемиглобинцианид-ным унифицированным методом с использованием реагента гемоглобин-ольвекс.

Результаты и их обсуждение. «Гумат калия 80» (humicacid, калиевая соль гуминовых кислот), химическая формула – C9H8K2O4, представляет собой порошок черного цвета, хорошо растворим в воде, pH 9–11. Гуминовые кислоты – сложная смесь высокомолекулярных природных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений под воздействием микроорганизмов. Химические процессы при гумификации протекают таким образом, что с течением времени образуются стойкие соединения, способные противостоять дальнейшим изменениям и минерализации. Процесс образования гуминовых кислот связан с биохимической деятельностью бактерий и низших грибов, а углеводы прямого участия в нем не принимают. Источниками гуминовых кислот являются лигнин и его предшественники [43].

Кролики опытной (подвергавшиеся воздействию ВТО) и контрольной групп подвергались клиническому обследованию. Физиологические показатели кроликов контрольной группы на протяжении всего исследования находились в пределах нормы: температура тела – (38 ± 0,3) °С; частота дыхания – (43 ± 4) раза/мин; частота сердечных сокращений – (173 ± 8) уд/мин; масса – (4,45 ± 0,35) кг; упитанность – средняя; состояние тела – расслабленное; телосложение – правильное, пропорциональное; костяк – крепкий; кожа – эластичная, чистая; волосяной покров – блестящий, без повреждений и облысения, гладкий, густой, хорошо удерживается в волосяных фолликулах. Реакция на внешнее раздражение адекватная; зрачки подвижные, блестящие, увлажненные; нос мягкий, эластичный, теплый, слегка влажный; слизистая оболочка розовая; волосы вокруг носовых ходов сухие; уши чистые, безболезненные, без повышения местной температуры, расчесов нет; зубы желтоватые, целые, прикус правильный; перкуссия придаточных пазух носа – ясный коробочный звук (экссудата нет); слизистые оболочки бледно-розовые, влажные, без наложений и изъязвлений; гортань и трахея безболезненные; легкие чистые, без хрипов, тип дыхания грудно-брюшной, дыхание ритмичное, легочный звук ясный, брюшная стенка безболезненная.

Лимфатические узлы: подчелюстные, предло-паточные, коленных складок – безболезненные, округло-овальные, подвижные, эластичные, без повышения местной температуры. В ходе исследования отмечены следующие изменения клинических показателей параметров опытной группы кроликов: учащенное дыхание – (59 ± 3) раза/мин, увеличение частоты сердечных сокращений – (225 ± 7) уд/мин. Однако показатели статистически не отличались от нормы.

Периферическая кровь является динамичной и чувствительной тканью в организме животных к воздействию факторов окружающей среды, в т. ч. к ионизирующему излучению. Количество эритроцитов в периферической крови кроликов при действии НТО увеличивалось на 1,41 ∙ 1012/л (P ≤ 0,001). В присутствии радиопротектора «Гу-мат калия 80» содержание эритроцитов в опытной группе постепенно снижалось, однако при этом превышало значения контроля: на 8-е сут на 1,26 ∙ 1012/л (P ≤ 0,01), на 13-е сут 1,30 ∙ 1012/л (P ≤ 0,001) (табл.). Количество эритроцитов в периферической крови в опытных группах на 8-е и 13-е сут превышало референсные значения, к 20-му дню применения препарата «Гумат калия 80» количество эритроцитов снизилось и вернулось в диапазон значений контроля и референсных значений.

Гематологические показателиHematological parameters

|

Группа |

Кол-во животных |

Показатель |

||

|

Эритроциты, 1012/л |

Лейкоциты, 109/л |

Гемоглобин, г/л |

||

|

Контроль |

15 |

6,55±0,11 |

6,98±0,32 |

126,19±5,37 |

|

Интактный контроль (62,29 мГр) |

10 |

7,96±0,33*** |

8,94±0,78* |

181,47±6,19*** |

|

8 день (C 9 H 8 K 2 O 4 ) |

10 |

7,81±0,33** |

8,85±2,32** |

93,86±8,86**,◊◊◊ |

|

13 день (C 9 H 8 K 2 O 4 ) |

10 |

7,85±0,21*** |

8,02±1,40*** |

120,14±7,42 ◊◊◊ |

|

20 день (C 9 H 8 K 2 O 4 ) |

10 |

7,35±0,43 |

6,81±2,28 |

116,61±9,28◊◊◊ |

|

Референсные значения [42] |

5–7,5 |

5,9–9,0 |

100–125 |

|

Здесь и далее: * P ≤ 0,05, **P ≤ 0,01; ***P ≤ 0,001 по отношению к контролю; ◊ P ≤ 0,05; ◊◊ P ≤ 0,05;

◊◊◊ P ≤ 0,001 по отношению к интактному контролю (62,29 мГр).

Содержание лейкоцитов при действии НТО увеличивалось на 1,96 ∙ 109/л (интактный контроль). Применение радиопротектора в течение 13 дней снижало количество лейкоцитов, однако наблюдался лейкоцитоз на 8-е сут (P ≤ 0,01) и 13 сут (P ≤ 0,001) относительно контроля. На 20 сут исследования содержание лейкоцитов в периферической крови кроликов пришло в норму и соответствовало диапазону значений контрольной группы.

Количество гемоглобина при действии НТО возрастало на 55,28 г/л (P ≤ 0,001). Применение «Гумат калия 80» на 8 сут достоверно снижало уровень гемоглобина по сравнению с контролем (P ≤ 0,01) и интактным контролем (62,29 мГр) (P ≤ 0,001), на 13-е сут применения радиопротектора установлено достоверное снижение гемоглобина на 61,33 г/л по отношению к интактному контролю (62,29 мГр) (P ≤ 0,001). На 20-е сут применения радиопротектора количество гемоглобина уменьшилось на 64,86 г/л (P ≤ 0,001) по отношению к интактному контролю. На 13-е и

20-е сут использования радиопротектора содержание гемоглобина вернулось в диапазон контрольных и референсных значений.

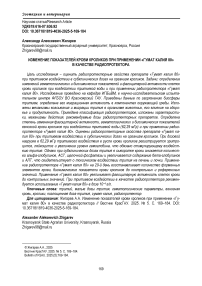

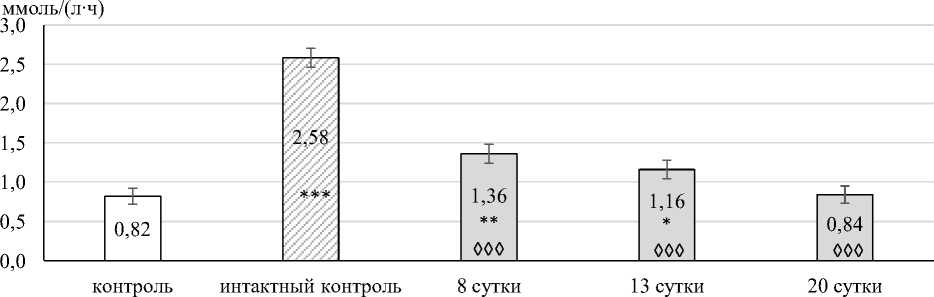

При использовании иммунологического метода, выявлено достоверное снижение фагоцитарной активности на 8-е сут применения «Гу-мата калия 80» на 12,18 % (P ≤ 0,001) относительно данных контрольной группы и на 11,75 % (P ≤ 0,001) по сравнению со значениями интактной группы (рис. 1). Применение радиопротектора резко увеличивает фагоцитарную активность клеток крови. На 13-е сут использования препарата «Гумат калия 80» фагоцитарная активность превышала на 9,28 % (P ≤ 0,001) данные контрольной группы и на 9,71 % (P ≤ 0,001) показатели интактного контроля. На 20-е сут применения радиопротектора наблюдалось снижение фагоцитарной активности относительно результатов, полученных на 13-е сут, однако значение превышало на 3,36 % (P ≤ 0,001) данные контроля и на 3,79 % (P ≤ 0,01) показатели интактной группы.

Рис. 1. Фагоцитарная активность Phagocytic activity

Снижение фагоцитарной активности является негативным фактором и свидетельствует об ослаблении иммунобиологической активности организма из-за воздействия трития, однако применение гуматов приводит к восстановлению фагоцитарной способности клеток крови организма кроликов.

Биохимические показатели сыворотки крови позволяют получить сведения о метаболизме органических и минеральных веществ в организме. Оценка биохимических показателей является универсальным методом определения функциональной активности органов и систем организма. Установлено, что наиболее информативными являлись следующие биохимические показатели: концентрация альфа- и бета-глобулинов, АСТ, АЛТ; содержание щелочной фосфатазы и концентрация фосфора.

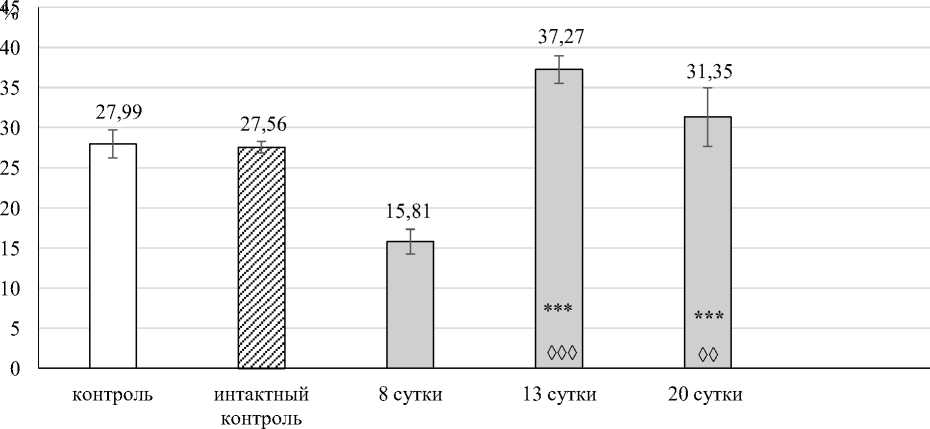

При действии НТО количество альфа-глобу-линов в сыворотке крови кроликов снижается на 55,83 % (P < 0,001). Применение «Гумат калия 80» вызывает достоверное увеличение количества альфа-глобулинов в сыворотке крови кроликов на 8-е сут на 1,49 % относительно контроля (P < 0,05), на 5,05 % относительно интактного контроля (62,29 мГр) (P < 0,001) (рис. 2).

На 13-е сут использования радиопротектора содержание альфа-глобулинов увеличилось на 3,86 % (P < 0,001), на 20-е сут - на 3,39 % (P < 0,001) относительно интактного контроля. На 13-е и 20-е сут применения радиопротектора содержание альфа-глобулинов возвращалось в пределы контроля, что говорит о восстановлении иммунной функции организма и печени.

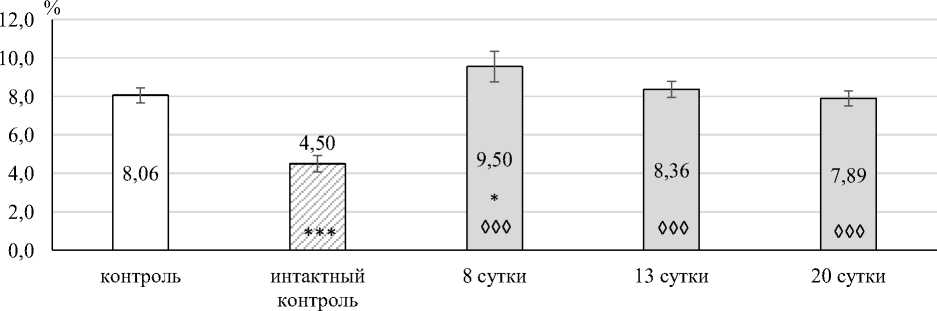

Количество бета-глобулинов в сыворотке крови кроликов при действии НТО увеличивается. Применение радиопротектора «Гумат калия 80» снижало содержание бета-глобулинов: на 8-е сут - на 2,89 % (P < 0,01), на 13-е сут -на 1,37 % (P < 0,05) относительно интактного контроля (62,29 мГр) (рис. 3).

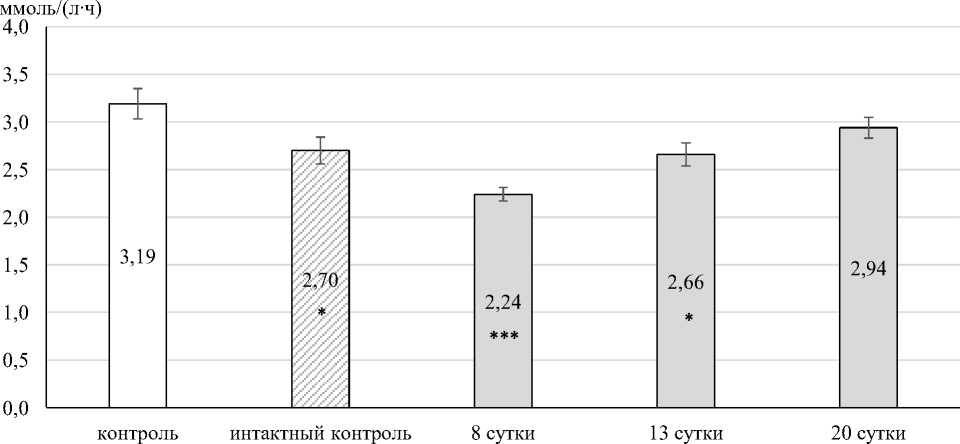

Содержание бета-глобулинов в присутствии радиопротектора восстанавливалось до значений контроля к 20-м сут применения, что свидетельствует о восстановлении резистентности организма к инфекционным заболеваниям. Концентрация аланинаминотрасферазы (АЛТ) в сыворотке крови при действии НТО резко возрастает - в 3,14 раза (P < 0,001) относительно контрольной группы. При применении препарата «Гумат калия 80» содержание АЛТ достоверно снижалось: на 8-е сут исследования на 1,22 ммоль/(л^ч) (P < 0,001), на 13-е сут - на 1,42 ммоль/(лхч) (P < 0,001) и 20-е сут - на 1,74 ммоль/(лхч) (P < 0,001) относительно интактного контроля (62,29 мГр), (рис. 4).

Содержание АЛТ к 20-му дню применения радиопротектора возвращалось в пределы контрольных значений, что можно объяснить восстановлением гепатоцитов после повреждающего действия НТО.

Рис. 2. Содержание альфа-глобулинов в сыворотке крови кроликов Alpha globulin content in rabbit blood serum

Рис. 3. Количество бета-глобулинов в сыворотке крови кроликов The amount of beta-globulins in rabbit blood serum

Рис. 4. Количество АЛТ в сыворотке крови кроликов The amount of ALT in rabbit blood serum

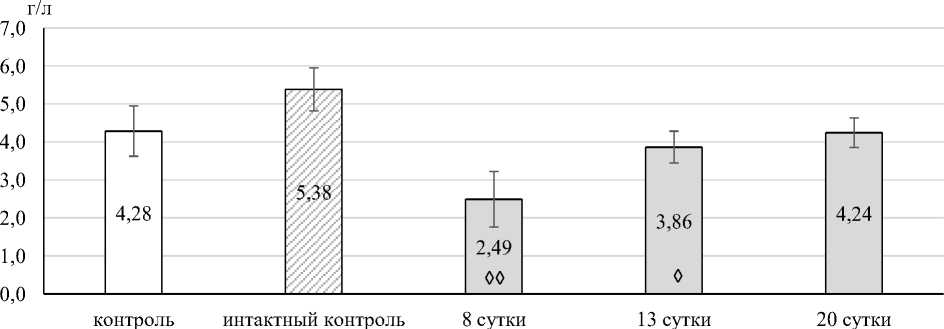

При воздействии тритиевой воды в интактном контроле установлено снижение (P ≤ 0,05) содержания АСТ в сыворотке крови кроликов (рис. 5). На 8-е сут использования «Гумат калия 80» в сыворотке крови снижалось количество аспартатаминотрансферазы относительно кон- троля (P ≤ 0,001) и интактной группы (P ≤ 0,01). Применение радиопротектора на 13-е сут увеличивает содержание АСТ в сыворотке крови, к 20-му дню количество АСТ возвращалось в пределы контрольных значений, что свидетельствует о восстановлении функции гепатоцитов.

Рис. 5. Количество АСТ в сыворотке крови кроликов The amount of AST in rabbit blood serum

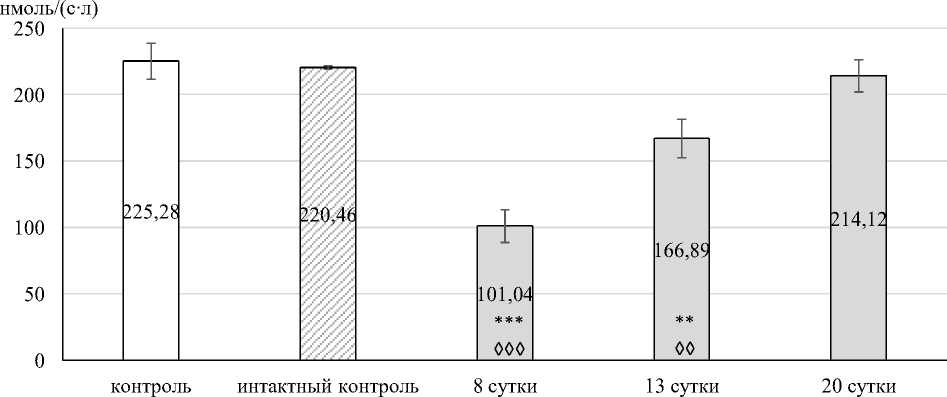

Содержание щелочной фосфатазы при применении «Гумат калия 80» достоверно снижалось в сыворотке крови кроликов на 8-е сут – на 119,42 ммоль/(л×ч) (P ≤ 0,001), на 13-е сут – на 53,57 ммоль/(л×ч) (P ≤ 0,01) относительно интактного контроля (рис. 6).

Рис. 6. Количество щелочной фосфатазы в сыворотке крови The amount of alkaline phosphatase in blood serum

Применение радиопротектора на 20-е сут возвращало содержание щелочной фосфатазы в значения контрольной группы, что свидетельствует о восстановлении функции печени.

Таким образом, можно заключить, что действие тритиевой воды в субклинических дозах на организм кроликов изменяет биохимические показатели. Действие НТО в дозе 62,29 мГр в сыворотке крови снижает количество альфа-глобулинов, АСТ и щелочной фосфатазы, при этом одновременно увеличивает содержание бета-глобулинов и АЛТ. На 20-е сут применения радиопротектора «Гумат калия 80» достоверно увеличивается количество альфа-глобулинов и

АСТ. Препарат к 20-м сут применения в сыворотке крови кроликов снижает до уровня контроля содержание бета-глобулинов, АЛТ и щелочной фосфатазы. Восстановление биохимических показателей свидетельствует о восстановлении функции гепатоцитов, нефронов после действия НТО и увеличении резистентности организма.

Заключение. Воздействие НТО в русле крови вызывает эритроцитоз, лейкоцитоз и увеличение уровня гемоглобина, что связано со стимулирующим действием трития на организм кроликов. Действие НТО в дозе 62,29 мГр снижает количество альфа-глобулинов, АСТ, щелочной фосфатазы и увеличивает содержание бета-глобулинов и АЛТ, что свидетельствует о нарушении функции печени и почек. Применение радиопротектора «Гумат калия 80» на 20-й день восстанавливает количество форменных элементов крови, биохимические показатели крови кроликов до контрольных значений. В качестве радиопротектора рекомендуется использование «Гумат калия 80» в дозе 10-4 г/л при тритиевом воздействии.