Изменение растительности Кулунды в позднем плейстоцене и голоцене: первые итоги палинологического изучения керна донных отложений озера Кучук

Автор: Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованный керн донных отложений озера Кучук охватывает последние 14.6 тыс. л., что делает эту запись уникальной для территории как Кулундинской равнины, так и всего юга Западной Сибири. Согласно результатам исследования можно реконструировать появление или повторное распространение хвойных лесов в окрестностях Кулундинской равнины не ранее 12,2 тыс. л.н. В период 14,6-12,2 тыс. л.н. вокруг озера были распространены степные и галофильные сообщества. После 6тыс. л.н. могли усиливаться процессы аридизации, что отразилось в увеличении доли амарантовых и снижении процента хвойных. Значение хвойных в регионе начало снижаться с 2,5 тыс. л.н., при этом березовые леса, напротив, получили большее распространение.

Плейстоцен, голоцен, озеро кучук, кулунда, реконструкция растительности

Короткий адрес: https://sciup.org/145144962

IDR: 145144962 | УДК: 551.89 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.146-149

Текст научной статьи Изменение растительности Кулунды в позднем плейстоцене и голоцене: первые итоги палинологического изучения керна донных отложений озера Кучук

Кулундинская равнина представляет собой обширную аллювиальную низменность на юго-востоке Западной Сибири. На территории Кулундинской равнины и соседней с ней Барабинской лесостепи располагаются многочисленные всемирно известные и хорошо изученные археологические памятники от неолита до железного века. Изменения природной среды в голоцене могли значительно влиять на развитие человеческих сообществ в этом регионе. Отличительной особенностью Кулунды и Барабы является большое количество соленых и пресных озер, донные осадки которых служат уникальными архивами истории природы этого региона.

Бессточное озеро Кучук (52.69967 с.ш., 79.84682 в.д., 92 м над ур.м.) располагается в Благовещенском р-не Алтайского края (Кулундинская равнина). Озеро занимает замкнутое понижение и имеет размер 20 × 10 км. Озеро горько-соленое, сульфатное с высокой минерализацией ~ 300 г/л и с максимальной глубиной 3 м. В озеро впадает небольшая речка Кучук, берущая начало в Родин- ском р-не Алтайского края. Протокой озеро Кучук соединено с Кулундинским озером.

Современная растительность в районе Кулун-динского озера характеризуется высоким разнообразием [Королюк, Смоленцев, Лащинский, 2008, с. 81–84]. В растительном покрове представлены характерные для Кулунды типы растительности: степи, луга, леса и кустарники, галофитная и водноболотная растительность. Благодаря близкому залеганию грунтовых вод, на территории Кулундинской равнины развиты засоленные сообщества – солонцеватые степи и ценозы на солонцах с доминированием Halimione verrucifera , Puccinellia tenuissima , Artemisia nitrosa .

Наиболее широко распространенный тип степей здесь – солонцеватые полынно-мелкодерновинно-злаковые степи, которые характеризуются сочетанием галоксерофитов и обычных степных растений, выносящих засоление. Постоянными доминантами или содоминантами выступают Artemisia austriaca , A. nitrosa , Festuca valesiaca , Puccinellia tenuissima . В наиболее засоленных вариантах появляются облигатные галофиты, такие как Halocnemum strobilaceum , Suaeda и Atriplex , Salicornia perennans , Ofaiston monandrum . Другие виды, составляющие такие сообщества, – Halimione verrucifera, Puccinellia tenuissima, P. gigantea Artemisia nitrosa , Frankenia hirsuta , Limonium suffruticosum ,

Солонцово-степные комплексы равнинных территорий, т.н. медальоны, сохранили в своем составе фрагменты богаторазнотравно-дерновиннозлаковых настоящих степей, уничтоженных хозяйственной деятельностью на плакорных местообитаниях. Основу таких сообществ составляют злаки Stipa zalesskii , S. pennata , S. сapillata, Helictotrichon desertorum , Koeleria cristata , Festuca valesiaca, а также многолетние лугово-степные травы Filipendula vulgaris , Fragaria viridis , Potentilla humifusa .

Древесно-кустарниковая растительность не имеет широкого распространения на исследуемой территории. На увалообразных повышениях и гривах, а также по западинам произрастают березово-осиновые с Betula pendula или чисто осиновые рощицы с подлеском из Rosa laxa и Ribes nigrum , часто встречаются заросли Caragana arborescens .

Наиболее близко расположенные хвойные леса распространены восточнее озера в виде отдельных массивов, и южнее – в виде уникальных ленточных сосновых боров, происхождение которых дискуссионно. Хвойные леса, распложенные к югу от Кулунды, являются наиболее ксерофильным вариантом лесов в Сибири [Ermakov, Dring, Rodwell, 2000, p. 34].

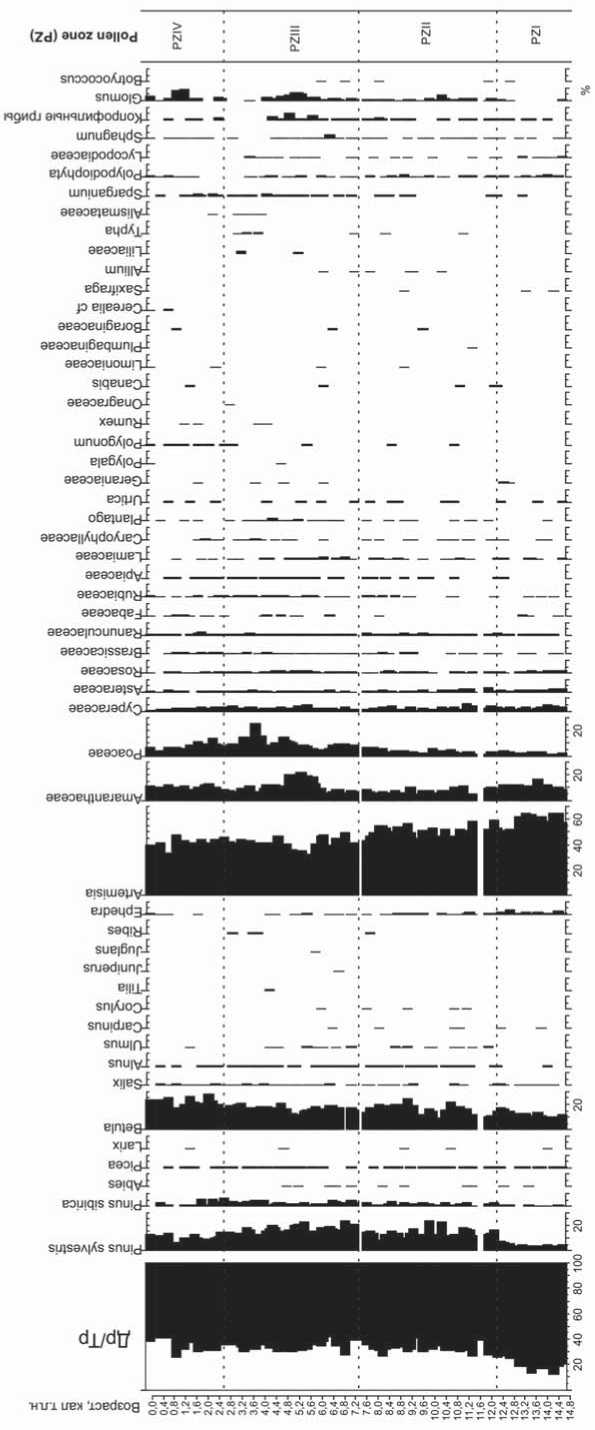

Исследованный керн донных отложений оз. Кучук получен в 2016 г. в ходе совместной экспеди- ции С.К. Кривоноговым (Институт геологии и минералогии СО РАН) с глубины 2,9 м и охватывает последние 14,6 тыс. л. (см. рисунок), что делает эту запись уникальной для территории как Кулундин-ской равнины, так и всего юга Западной Сибири.

Керн исследован палинологическим методом. На палинологический анализ отобрано 160 проб с интервалом 2 см по 2–5 г сухого веса. В палинологической лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН образцы были химически обработаны с применением усовершенствованной методики Faegri, Iversen [1989, p. 92]. Подсчет палиноморф проводился с помощью светового микроскопа Zeiss AxioImager D2 с увеличением в 400 раз. Результаты изучения отображены в палинологической диаграмме, построенной с применением новых версий программ Tilia-TiliaGraph и CONISS (см. рисунок ). Керн датирован радиоуглеродным методом в лабораториях Института ядерной физики СО РАН и Тайванского национального университета, г. Тайбей, Тайвань. Возрастная модель построена в пакете R в программе Bacon для интервала 0–255 см и охватывает последние 14,6 калиброванных тысяч лет. Ниже 255 см озерные отложения практически стерильные и палиноморф почти не содержат.

Палинологическая диаграмма может быть разделена на четыре палинозоны на основании процентного соотношения палинотаксонов, отно ся-щихся к древесным и травянистым растениям.

Нижняя палинозона (PZI; 12.2–14.6 тыс. л.н.) отличается заметно более низким содержанием пыльцы сосны обыкновенной Pinus sylvestris (не более 10 %). Содержание древесной березы Betula достигает 20 %, что тоже несколько ниже, чем в вышерасположенных палинозонах. Доминантами среди пыльцы травянистых растений выступают полыни ( Artemisia ) и амарантовые (Amaranthaceae). Процент пыльцы эфедры ( Ephedra ), индикатора аридного климата, в этой зоне немного выше, чем в последующих. Обращает на себя внимание очень низкое содержание пыльцы злаков (Poaceae).

Вторая палинозона (PZII; 12,2–7,3 тыс. л.н.) характеризуется резким увеличением доли сосны обыкновенной в палинологических спектрах (до 30 %). Такая ситуация сохраняется до 2,4 тыс. л.н., затем доля сосны несколько уменьшается. Процент сосны сибирской ( Pinus sibirica ), слабо представленной в палеозаписи, также заметно увеличивается, начиная с этой зоны. В палинозоне PZII несколько возрастает процент березы и снижается процент эфедры; в верхней части увеличивается доля злаков. Впервые в PZII в незначительном количестве зарегистрирована пыльца вяза ( Ulmus ). В целом можно отметить единичное присутствие пыль-

цы широколиственных деревьев ( Ulmus, Carpinus, Corylus, Tilia, Juglans ), начиная с 12,2 тыс. л.н. и до верхней границы PZII (2,5 тыс. л.н.).

Структура палинозоны PZIII напоминает зону PZII, но можно отметить снижение доли полыней и увеличение доли злаков. В верхней части пали-нозоны, с 6 тыс. л.н., заметно увеличивается процент Amaranthaceae.

Верхняя палинозона PZIV (2,5–0 тыс. л.н.) характеризуется снижением доли пыльцы сосны обыкновенной и почти полным исчезновением пыльцы сосны сибирской в верхней части зоны (с 1,6 тыс. л.н.). Наряду с этим увеличивается процент березы, достигая своего максимума.

Таким образом, согласно предварительным резул ьтатам исследования керна донных отложений оз. Кучук, можно реконструировать появление (повторное распространение) хвойных лесов в окрестностях Кулундинской равнины не ранее 12,2 тыс. л.н. В период 14,6–12,2 тыс. л.н. вокруг озера были распространены степные и, вероятно, галофильные сообщества с полынями, амарантовыми, эфедрой. После 12,2 тыс. л.н. в соседних регионах начинают распространяться хвойные леса, встречаются и широколиственные породы. Несмотря на постоянное присутствие хвойных в палинологической записи, процент их невысок, что указывает на то, что хвойные леса не произрастали in situ . При этом динамика изменения доли пыльцы хвойных может интерпретироваться не на локальном уровне, но более глобально. Можно говорить, что хвойные леса с примесью мелко- и широколиственных пород начали распространяться на юге Западной Сибири в целом.

После 6 тыс. л.н., вероятно, могли усиливаться процессы аридизации, что отразилось в увеличении доли пыльцы амарантовых и снижении процента хвойных. С этого же времени могли начать формироваться разнообразные варианты степей на Кулундинской равнине, что отразилось в увеличении доли злаков. Значение хвойных в регионе начало снижаться с 2,5 тыс. л.н., при этом березовые леса, напротив, вероятно, получили большее распространение.

Список литературы Изменение растительности Кулунды в позднем плейстоцене и голоцене: первые итоги палинологического изучения керна донных отложений озера Кучук

- Королюк А.Ю., Смоленцев Б. А., Лащинский Н.Н.

- Почвенно-растительный покров приозерной равнины Кулундинского озера // Растительный мир Азиатской России. - 2008. - № 2. - С. 80-88.

- Ermakov N., Dring J., Rodwell J. Classification of Continental Hemiboreal Forests of North Asia // Braun-Blanquetia. - Camerino, 2000. - Vol. 28. - 131 p.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. 4th ed. / ed. K. Faegri, P.E. Kaland, K. Krzywinski. - Chichester: John Wiley & Sons, 1989. - 328 p.