Изменение социального и культурного капитала поколений (по материалам китайской и российской статистики)

Автор: Ли Ц.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья отражает результаты сравнительного исследования социального и культурного капиталов двух поколений китайской и российской молодежи, коррелирующих с ценностными приоритетами граждан. Отмечается, что аксиологическая преемственность в обществе составляет основу исторического развития. Однако внешние условия формирования сознания молодых людей на разных этапах эволюции социума разнятся, что провоцирует изменения в содержании и объеме социального и культурного капитала наций. Подчеркивается сходство приоритетных аксиологических траекторий Китая и России, декларированных на государственном уровне. В качестве наиболее значимых для социума были проанализированы ценности семьи, образования, здоровья и карьеры в их восприятии со стороны поколений «родителей» и «детей». В результате анализа статистических источников двух стран обнаружено следующее: семейные ценности демонстрируют стабильность в содержании, но снижение общей значимости для поколения современной молодежи, отмечен рост ценностей здоровья и образования. Значимость карьеры для российской молодежи сомнения не представляет, для китайской - снижается. Заключается, что негативные тенденции в аксиологической сфере общества провоцируются внешним влиянием.

Социальный капитал, культурный капитал, семья как ценность, образование как ценность, здоровье как ценность, карьера

Короткий адрес: https://sciup.org/149144602

IDR: 149144602 | УДК: 316.3+316.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.11.20

Текст научной статьи Изменение социального и культурного капитала поколений (по материалам китайской и российской статистики)

свое единство, опираясь на общее в коллективном самосознании. В современных условиях глобализации остро стоит вопрос сохранения поколенческой преемственности национальных ценностей, составляющих социальный и культурный потенциал народа той или иной страны. Так, президент Российской Федерации В.В. Путин в ноябре 2022 г. издал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»1. В документе подчеркивается важность интегрирующих российских национальных приоритетов, таких как семья, духовные и патриотические ценности и коллективистские ориентиры. О важности сохранения традиционной китайской культуры, включая образование, моральные и семейные ценности, труд, национальные приоритеты, говорил и Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики, на 20-м съезде Коммунистической партии Китая в 2022 г.2 Сказанное свидетельствует о высокой значимости традиционных ценностей в России и Китае на современном этапе развития данных стран, а следовательно, и актуальность изучения вопросов сохранения представлений о национальных приоритетах в поколениях не вызывает сомнения.

Цель настоящего исследования – исследование особенностей социального и культурного потенциалов разных поколений граждан в Китае и России.

Достижение ее предполагало решение следующих задач:

-

– обзор теоретических и прикладных исследований социального и культурного капитала в РФ и КНР с учетом результатов дискуссии в общей социологии;

-

– сравнение изменений в значимости ценностей семьи, образования, здоровья и карьеры в Китае и России для разных поколений на основе статистических данных;

-

– обобщение результатов исследования на предмет установления динамики преобразований в ценностной сфере поколений двух стран.

Среди методов исследования приоритет был отдан аналитическим и описательным, что обусловлено спецификой тематической направленности работы.

Развитие российских и китайских исследований социального и культурного капитала и его взаимосвязь с ценностями . С 1970-х гг. внимание ученых из разных сфер науки (экономика, социология, политология), изучающих общественное поведение индивидов, привлекают концепции социального капитала. В этом контексте распространение получают труды известного французского ученого П. Бурдье (Бурдье, 2005). С 1990-х гг. теория социального капитала составила фокус исследований академических кругов. При этом он рассматривался как фактор экономического роста страны и развития общества. Так, американский историк и политолог Р. Патнэм, как и П. Бурдье, связывал социальный капитал с доверием, нормами, взаимностью отношений, положением человека в системе общественного неравенства (Putnam, 2001). Согласно экономической трактовке данного понятия Дж. Коулманом, социальный капитал является ресурсом для достижения личных и коллективных целей, исходя из максимизации пользы (Coleman, 1991).

С социологической точки зрения данный феномен обычно относится к способности человека использовать свое особое общественное положение для получения выгод в зависимости от занимаемого места в социальной структуре. Как правило, речь идет об отношениях с родственниками, друзьями, одноклассниками, сослуживцами. Чем больше пользы может извлечь человек из такого рода взаимодействий, тем выше его социальный капитал.

Культурный капитал – также предмет постоянного академического интереса, впервые проявившегося еще в конце 1980-х гг. П. Бурдье, считающийся основоположником этой концепции, отмечает, что культурный капитал является объективным ресурсом, а сущностью его выступает накопление результатов труда и знаний, в основе которого лежат человеческие способности, поведение, стиль речи, образование, качество и образ жизни, включая культурные компетенции и модель потребления (Бурдье, 1997).

Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко в своей работе указывают, что ценности доминирующего общества и понятие социального капитала позволяют выполнить анализ изменений, происходящих в культуре и личности в ответ на исторические и социальные преобразования (Лебедева, Та-тарко, 2010). Исследователями было установлено, что самоутверждающиеся ценности имеют, с одной стороны, сильную положительную корреляцию с показателями социального капитала, а с другой – отрицательную. Это объясняется тем, что они одновременно выражают коллективные интересы и способствуют гармонии в социуме, а также служат индивидуальным интересам и отрицательно коррелируют с показателями социального капитала (Лебедева и др., 2013). Таким образом, мы видим, что ценности и капитал взаимосвязаны.

Со второй половины 2010-х гг. данные исследований в аксиологической сфере вызывают у специалистов сомнения в успешной культурной модернизации российского общества. Его национальные ценности остаются удивительно стабильными уже четверть века, представляя собой сочетание материалистических и постматериалистических приоритетов при большой значимости первых (Головин, Сибирев, 2016).

Цзоу Юйчунь отмечает, что понятие социального капитала играет важную роль в установлении взаимосвязи между индивидуальным поведением и структурой общества, а также связывает микромир человека и общества. Социальный капитал как методологическая концепция необходим при изучении ценностей, особенно семейных и образовательных, приоритетов экономического развития, коллективных действий и связанных с ними аспектов (Цзоу Юйчунь, 2015).

Различия в уровнях ценностей, в коммуникативном поведении и преобладающих стереотипах влияют на обоюдное доверие и стремление к взаимодействию между представителями разных стран (Vasilyeva, Lebedeva, 2020). Таким образом, изменения в ценностях Китая и России и различия между ними представляются важным объектом изучения и анализа.

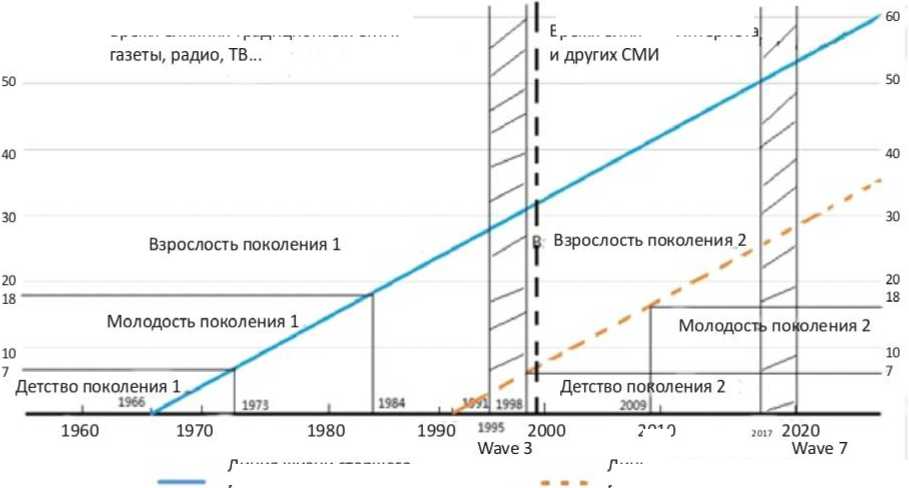

Тенденции изменения социального и культурного капитала в Китае и России: ценности семьи, образования, здоровья и карьеры . Смена поколений влечет за собой пересмотр действовавшей ценностной парадигмы либо утверждение ее в прежнем варианте. В свете интенсификации китайско-российских отношений на современном этапе внешнеполитического развития аксиологический контекст деятельности активных слоев населения обеих стран позволяет оценить перспективность их взаимодействия. Рассмотрим изменение ценностей молодых поколений в Китае и в России по сравнению с их родителями. Под поколениями далее понимаются возрастные группы людей, принадлежащие по рождению к одному временному периоду (демографы их именуют возрастными когортами). Это люди, родившиеся в одно время и пережившие вместе важнейшие события истории страны. Нами выделены: поколение № 1 («родители») и поколение № 2 («дети»).

Молодежь поколения № 1 в обеих странах (сбор данных Wave 3 WVS выполнен в 1995– 1998 гг.) родилась примерно в 1966 г. или годом ранее. Его представители примерно в 1973 г. поступили в социалистическую школу, в 1984 г. окончили ее в канун общественных реформ, а потом стали работать или учиться дальше. В 1996 г. им было уже 30 лет, а Интернета тогда еще не было. На их ценности влияли семья, школа, работа, институт, политика, газеты и телевидение. В 2022 г. им было 56 лет или около того, то есть они стали пользоваться цифровыми технологиями уже будучи взрослыми.

Молодежь поколения № 2 в КНР и в РФ (сбор данных Wave 7 WVS выполнен в 2017–2020 гг.) родилась в 1991 г. или немного ранее. Ее типичные представители пошли в школу в 1998 г. в период реформ, окончили её в 2009 г., затем учились в институте, университете или пошли работать. Среди них значительно увеличилась доля людей с высшим образованием. Эта молодежь использовала Интернет с детства, со школьных лет.

На рис. 1 представлены социальные характеристики двух поколений активного возраста в современных России и Китае.

Подробное описание специфических черт выделенных поколений мы приводили в предыдущих публикациях (Ли Цзяньхуэй, 2021).

Анализ статистические данных и его результаты . Взяв за основу статистические данные Китая и России о регистрации брака (табл. 1), уровне образования (табл. 2), продолжительности жизни (табл. 3) и занятости (табл. 4), мы изучили и проанализировали изменения в репрезентации четырех ценностей – семья, образование, здоровье и карьера – в сознании двух поколений молодежи Китая и России, а значит, и в социокультурном капитале двух стран.

Как видно из табл. 1, существенных изменений в количестве зарегистрированных браков при сравнении двух поколений в России не наблюдается, и передача семейных ценностей от старшего поколения (w3) к младшему (w7) носит устойчивый характер. Однако есть то, что заслуживает нашего внимания. В обоих временных периодах 1995–1998 (w3) и 2017–2020 (w7) наблюдается тенденция к снижению количества вступающих в брак. Мы считаем, что с 1991 г. (w3) структура российского общества кардинально изменилась, что сказалось на социализации молодежи, ее ценностных установках. Кроме того, значимым в этом отношении, на наш взгляд, выступает и влияние СМИ, поскольку в обозначенный период времени они сохраняли свое превалирующее влияние на массовое сознание, несмотря на уже появившийся, но еще не набравший достаточной популярности Интернет. Россия в 2017–2020 гг. (w7) демонстрировала стабильный этап общественного развития. Однако количество зарегистрированных браков характеризовалось тенденцией к снижению, причем ярко выраженной. И это, возможно, было обусловлено влиянием новых средств массовой информации, функционирующих в цифровом формате в Сети. Скорость распространения информации и ее содержание стали более вариативными, что позволило обеспечить людям выбор модели поведения и оказало большее влияние на изменение совокупности ценностей.

Время влияния Интернета

Возраст

Время влияния традиционных СМИ:

Линия жизни старшего поколения (поколение 1)

Линия жизни младшего поколения (поколение 2)

Рисунок 1 – Характеристика двух поколений в КНР и в РФ 1

Figure 1 – Characteristics of Two Generations in the PRC and in the Russian Federation

Таблица 1 – Регистрация браков в Китае и России, тыс. пар 2

Table 1 – Marriage Registration in China and Russia, Thousand Couples

|

Волна |

1995–1998 W3 |

2017–2020 W7 |

||||||

|

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

РФ |

1 075,22 |

866,65 |

928,41 |

848,69 |

1 049,7 |

893,0 |

950,2 |

770,9 |

|

КНР |

963 |

961,8 |

909 |

891,8 |

1 063,10 |

1 013,94 |

927,33 |

814,33 |

В Китае количество зарегистрированных браков в обоих поколениях также имеет тенденцию к снижению, причем среди молодежи W7 с 2017 г. она является более выраженной. Это свидетельствует об изменении отношения представителей нового поколения к семейным ценностям с важного на неважное в современную эпоху и уменьшает социальный капитал страны. Сказанное также имеет причиной рост влияния цифровых СМИ на сознание индивидов, учитывая, что информация, передаваемая ими, в основном базируется на гедонистических ценностях, люди уделяют больше внимания своим личным чувствам и мыслям.

Кроме того, на появление обозначенной тенденции повлияло изменение семейных ценностей молодежи в целом, готовность брать на себя ответственность за сохранение семьи у молодых людей снизилась в связи с популяризацией индивидуализма и эгоизма как жизненных принципов.

В России число молодых людей нового поколения (w7), получающих высшее образование, выше, чем было в свое время среди представителей старшего поколения (w3), а это значит, что люди сегодня уделяют больше внимания образованию, и его ценность растет. В Китае дифференциация между двумя поколениями по этому показателю более заметна: количество людей, получающих высшее образование в современных условиях, в поколении w7 увеличилось почти в десять раз по сравнению с поколением w3 (табл. 2), а отношение к образовательным ценностям в Китае становится все более уважительным.

Таблица 2 – Количество выпускников высших учебных заведений в Китае и России, тыс. чел. 1 Table 2 – Number of Graduates of Higher Education Institutions in China and Russia, Ths. People.

|

Волна |

1995–1998 W3 |

2017–2020 W7 |

||||||

|

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

РФ |

395,5 |

415,1 |

436,2 |

470,6 |

969 |

933 |

909 |

849 |

|

КНР |

80,54 |

83,86 |

82,91 |

82,98 |

795 |

820 |

834 |

874 |

Благодаря развитию общества, совершенствованию и стабильности социальной структуры повысилось качество жизни людей, они получили доступ к более качественным медицинским услугам, что сказалось на увеличении продолжительности жизни в обеих странах (табл. 3). В то же время с развитием средств массовой информации доступ к информации и знаниям стал более удобным, люди стали лучше разбираться в вопросах здоровья, поэтому его ценность демонстрирует тенденцию к росту. Повышение продолжительности жизни отражает общее улучшение состояния здоровья населения, что также связано с увеличением социального капитала. Причем длительность жизни «детей» (w7) увеличилась по сравнению с «родителями» (w3) как в Китае, так и в России.

Таблица 3 – Продолжительность жизни в Китае и России, лет 2

Table 3 – Life Expectancy in China and Russia, Years

|

Волна |

1995–1998 W3 |

2017–2020 W7 |

||||||

|

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

РФ |

64,52 |

59,62 |

60,85 |

61,22 |

72,70 |

72,91 |

73,34 |

71,54 |

|

КНР |

69,85 |

70,10 |

70,34 |

70,58 |

76,32 |

76,62 |

76,79 |

76,96 |

Значимость карьеры как аксиологической ценности для российской и китайской молодежи обоих поколений представляется целесообразным оценивать с точки зрения уровня занятости граждан.

В России средний уровень занятости за период 1995–1998 гг. (w3) составляет 56,15 %, а за период 2017–2020 гг. (w7) – 62,4 %, причем средний уровень занятости «детей» (w7) по сравнению с «родителями» (w3) выше на 6,25 %, а динамика присвоения ими ценностей карьеры в современной России приобрела восходящий характер (табл. 4).

Таблица 4 – Уровень занятости в РФ и КНР 3

Table 4 – Employment Rate in the Russian Federation and PRC

|

Волна |

1995–1998 W3 |

2017–2020 W7 |

||||||

|

Год |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

РФ (в %) |

59,0 |

57,7 |

54,9 |

53,0 |

59,5 |

59,8 |

59,4 |

58,4 |

|

КНР (на 10 000 чел.) |

68 065 |

68 950 |

68 920 |

70 637 |

76 058 |

75 782 |

75 447 |

75 064 |

В Китае, хотя численность занятых в поколении w7 выше, чем в поколении w3, следует учитывать фактор роста численности населения. Обращает на себя внимание тот факт, что уровень занятости «родителей» в 1995–1998 гг. находился в состоянии роста, что свидетельствует о постепенном повышении значимости карьерных ценностей людей этого поколения. С другой стороны, в поколении w7 ситуация прямо противоположная: число занятых из года в год снижается, что говорит о том, что карьерные ценности «детей» имеют тенденцию к снижению. Значимым для развития данной ситуации, на наш взгляд, выступает активная трансляция в социум гедонистических ориентиров, насаждение культуры активного потребления в ущерб прочим аксиологическим приоритетам. Преимущественным каналом распространения такого рода идей среди современной молодежи являются информационные технологии, к которым представители поколения «детей» имеют широкий доступ. Бесспорно, что на современных медиаплатформах, будь то интернет-магазины, социальные сети, онлайн-игры, онлайн-реклама и т. д., насаждается концепция удовольствия как высшего блага, что негативно сказывается на ситуации с трудоустройством современной молодежи, поскольку работа вступает в противоречие с такого рода ценностями. В связи с развитием новых средств массовой информации такие профессии, как банковские операционисты, охранники, продавцы, курьеры и т.д., постепенно заменяются цифровыми ресурсами и новыми формами медиа, такими как Big Data и искусственный интеллект. Сказанное обуславливает негативную корреляцию социального капитала с уровнем занятости современной молодежи.

-

1 Российский статистический ежегодник. М., 2021. 692 с. ; 中国统计年鉴 = Китайский статистический ежегодник …

-

2 Там же.

-

3 Там же.

Выводы . Ценности, распространенные в обществе, и объем социального капитала хорошо иллюстрируют изменения, происходящие в индивидуальном и коллективном сознании индивидов в результате исторических перемен. Социальный и культурный капитал и ценности взаимосвязаны. Особенно значимы в этом отношении семейные, образовательные приоритеты, ценность труда, здоровья и связанные с ними аспекты.

В ходе исследования мы выяснили, что существенных изменений в содержании семейных ценностей между двумя поколениями в Китае и России не произошло, что свидетельствует об относительной стабильности развития института семьи в обеих странах. Однако в процессе исторического развития значимость его имеет тенденцию к снижению, и влияние СМИ на коллективное сознание в этом отношении является решающим.

Что касается образовательных ценностей, то и в Китае, и в России произошли значительные изменения в их восприятии представителями рассматриваемых поколений. Причем в ходе исторического развития обеих стран образовательные ценности постепенно приобретали все большее значение, что опять-таки свидетельствует о тенденции к росту социального капитала.

Средняя продолжительность жизни обоих поколений в Китае и России увеличилась, что свидетельствует о том, что в обеих странах граждане стали больше заботиться о своем здоровье, наделяя его повышенной аксиологической значимостью.

Дифференцируются результаты анализа ценности трудовой занятости для представителей поколения «детей» в России и Китае: в первой стремление к построению карьеры растет, в то время как в КНР у нового поколения (w7) наблюдается тенденция к снижению значимости занятости на фоне распространения гедонистических приоритетов. Трудовая занятость напрямую иллюстрирует степень интеграции молодежи в общественное производство, растет число людей, не имеющих работы, и мы рассматриваем влияние развивающихся новых средств массовой информации.

В целом в обеих странах наблюдается рост социального и культурного капитала, особенно за счет повышения значимости ценностей образования и здоровья. Однако и в Китае, и в России наблюдается тенденция к нивелированию семейных приоритетов, а в КНР ситуация осложняется нежеланием поколения «детей» работать.

На наш взгляд, негативные тенденции в аксиологической сфере молодых граждан обеих стран обусловлены активным распространением информационных технологий и Интернета, ориентированных на насаждение идеалов, противоречащих конструктивному построению траектории общественного развития за счет признания высшей ценностью личного удовольствия индивидов. Разница во влиянии средств массовой информации традиционного и цифрового формата на социализацию и ценности двух поколений заслуживает более пристального исследовательского внимания и дальнейшего изучения, поэтому составляет перспективу наших научных изысканий.

Список литературы Изменение социального и культурного капитала поколений (по материалам китайской и российской статистики)

- Coleman J.S. Foundations of Social Theory. Vol. 1. Munich, 1991. XVI, 474 p.

- Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60–74.

- Головин Н.А., Сибирев В.А. О возможности культурной рецессии в России 2010-х гг.: размышления над исследова-ниями ценностей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19, № 3. C. 80–94.

- Лебедева Н.М., Бушина Е.В., Черкасова Л.Л. Ценности, социальный капитал и отношение к инновациям // Обще-ственные науки и современность. 2013. № 4. С. 28–42.

- Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности и социальный капитал как основа социально-экономического развития // Жур-нал институциональных исследований. 2010. Т. 2, № 1. С. 17–34.

- Ли Цзяньхуэй. Изменение ценностей поколений в РФ и КНР: по материалам всемирного исследования ценностей: на при-мере семьи // Социологический нарратив 2021: общество в контексте новых вызовов: риски и возможности. М., 2021. С. 150–157.

- 布迪厄: 文化资本与社会炼金术。上海:上海人民出版社。1997年。244页 = Бурдье П. Культурный капитал и социальная прак-тика. Шанхай, 1997. 244 с. (на кит. яз.)

- 邹宇春:社会资本有用性分析:以城市居民普遍信任影响为例 // 华中科技大学学报(社会科学版),武汉。2015年。 第3期。第70-80页 = Цзоу Юйчунь. Анализ полезности социального капитала: на примере влияния общего доверия городских жителей // Журнал Университета науки и технологий Хуачжун. Социальные науки. 2015. № 3. С. 70–80. (на кит. яз.)

- Putnam R. Social Capital: Measurement and Consequences // Canadian Journal of Policy Research. 2001. Vol. 2, iss. 1. Р. 41–51.

- Vasilyeva E.D., Lebedeva N.M. Sino-Russian Intercultural Communication Research: Literature Review // RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2020. Vol. 17, iss. 1. P. 51–63. https://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-1-51-63.