Изменения деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога (по данным археологических и письменных источников)

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

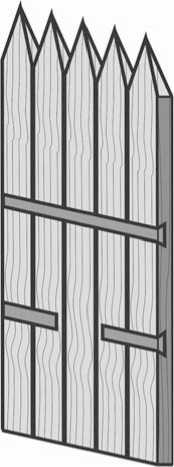

Статья посвящена характеристике южной линии деревянных оборонительных сооружений (тына, помоста и двух башен) Умревинского острога первой трети XVIII в. по результатам археологических исследований. На основании полученных данных удалось проследить последовательное развитие этого пограничного пункта на протяжении 30 лет. Первоначально, в петровское время Умревинский острог представлял регулярное подпрямоугольное укрепление, огражденное тыновой стеной. Такая фортификационная конструкция имеет определенное сходство с полевым редутом. Спустя несколько десятилетий на углах тыновых стен южной стороны были возведены две угловые башни на свайно-столбчатом фундаменте (одна в плане подквадратная, другая подпрямоугольная), в результате чего Умревинский острог приобрел вид фортификации бастионного типа. Особое укрепление южной стороны было обусловлено наличием ворот в тыновой стене между башнями, близостью к транспортным магистралям (сухопутным, водным) и соответствием ориентации этих укреплений расположению пограничной линии. Фортификационные изменения в 30-х гг. XVIII в. были вызваны целым рядом факторов. Среди них особенности распространения европейских принципов фортификации в Сибири, связь реконструкции деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога с внешнеполитической ситуацией на юге Западной Сибири и началом масштабных военно-инженерных работ в этом регионе. Не меньшее значение южная линия деревянных укреплений Умревинского острога имеет в дискуссии о количестве башен на этом оборонительном пункте.

Русские остроги в сибири, фортификация, раннее новое время, деревянные оборонительные сооружения, умревинский острог

Короткий адрес: https://sciup.org/145146284

IDR: 145146284 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.094-101

Текст научной статьи Изменения деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога (по данным археологических и письменных источников)

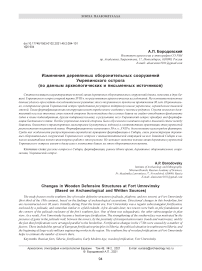

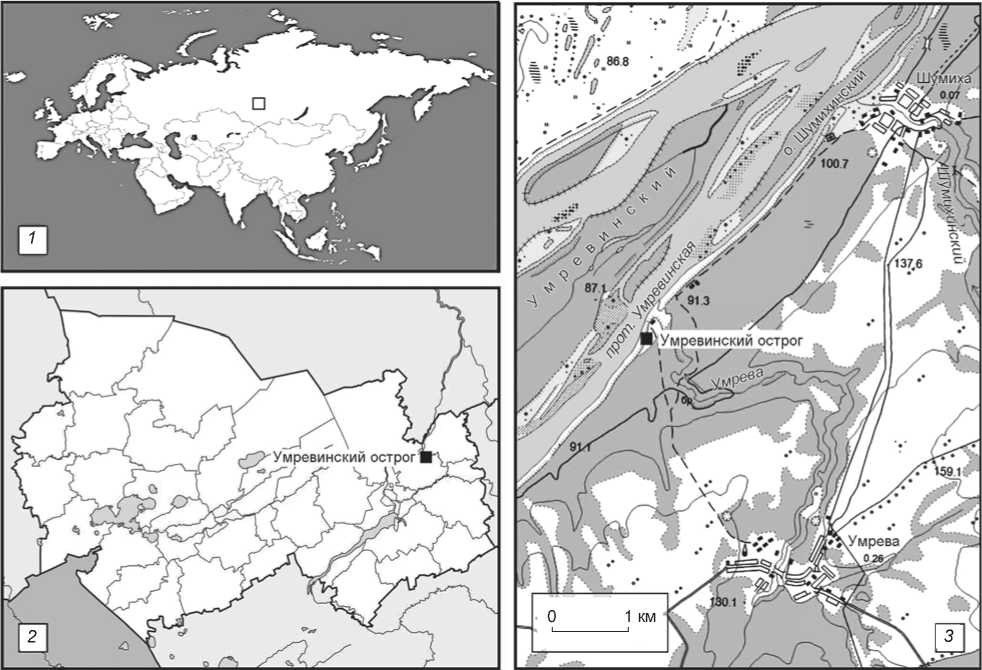

На территории, где расположен Умревинский острог (Мошковский р-н Новосибирской обл.), археологическое изучение следов деревянных оборонительных сооружений ведется уже на протяжении двух последних десятилетий (рис. 1). В ходе рекогносцировочных раскопок в 2000 г. А.В. Шаповалову удалось выявить углы тыновых стен на северной стороне острога. В 2002 г. на противоположной стороне мною локализован свайно-ленточный фундамент одной из угловых башен (юго-западной), который перекрывал место стыковки западного и южного тынов. Именно на этом наиболее перспективном участке в дальнейшем были проведены широкомасштабные археологические исследования. Они позволили полностью выявить остатки западной и южной тыновых стен острога, а также фундамент другой (юго-восточной) башни. В результате было установлено не только расположение и степень сохранности этих оборонительных конструкций (тына и двух башен), но и последовательность их возведения в рамках нескольких строительных периодов (рис. 2).

Следует отметить, что при изучении деревянных оборонительных сооружений Умревинского остро- га существенной проблемой являются противоречивые характеристики, представленные в письменных источниках первой трети XVIII в. Именно поэтому хорошо стратифицированные и относительно датированные археологические данные по острожным фортификациям имеют особое значение в процессе реконструкции исторической динамики их развития.

Результаты исследований

По мнению современных историков, письменные источники по сибирским острогам, как правило, страдают явным схематизмом и не отличаются особой информативно стью [Эллерт, 1988, с. 59]. Однако для Умревинского о строга это не совсем так. Прежде всего следует отметить, что для самого раннего периода его существования в начале XVIII в. в ряде документов даже отсутствуют упоминания такого оборонительного пункта, например в составленных в 1706 г. К ним отно сятся «Отчет Томских воевод об укреплениях, количестве вооружения, огненных припасов в Томске и подведомственных ему острогах» [Из истории..., 1978, с. 30–32] и Переписная

Рис. 1. Расположение Умревинского острога.

1 – Новосибирская обл. на карте Евразии; 2 – расположение острога в Мошковском р-не Новосибирской обл.; 3 – окрестности острога.

_

Въезд

I3B0:

Въезд'

Приказная \ИЗба

40 м

С а

■б

в

□г д

Рис. 2 . Фундаменты угловых юго-западной ( 1, 2 ) и юго-восточной ( 4, 5 ) башен и план деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога ( 3 ).

а – раскоп; б – башня; в – валы и возвышенности; г – рвы и ямы; д – тын.

книга Ымревинского (Умревинского) стана от 1707 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1452. Л. 411). Любопытно, что к по следнему документу имеет прямое отношение основатель острога боярский сын Алексей Круглик (Кругликов).

Для следующих десятилетий XVIII столетия сохранились описания конструкции и состояния укре- плений Умревинского острога, относящиеся к 1721, 1725, 1734 и 1741 гг. [Messerschmidt, 1962, S. 79; Русско-китайские отношения…, 1990, с. 195; Миллер, 1734; 1750, с. 274; Gmelin, 1752, S. 77, 76; Горохов, в печати] (РГАДА. Ф. 199. Портф. 481. Ч. 4. Л. 152). Учитывая, что датой основания этого оборонительного пункта считается 1703 г. [Миненко, 1984, с. 4, 5], необходимо отметить не только последовательность, но и значительную хронологическую «плотность» таких характеристик. Они охватывают всю первую треть XVIII в. и имеют временные интервалы (18, 9 и 7 лет), вполне соотносимые с основными критериями сохранности деревянных конструкций [Варфоломеев, Шаповалов, 1991]. В дополнение к этим письменным характеристикам в ходе археологического исследования деревянных оборонительных сооружений Умре-винского острога были получены данные, позволяющие выделить несколько строительных периодов. Они выявляются на основе целого ряда признаков. Среди них стратиграфические данные; последовательность возведения основных деревянных оборонительных сооружений острога (тына и башен); отличия конструктивных деревянных элементов тына и фундамента башни (сечение тыновин и свай), характерных для различных строительных периодов. Для более узкого датирования этих сооружений привлекались нумизматические материалы.

Наиболее перспективным участком для изучения последовательности возведения различных деревянных оборонительных сооружения (тына, башен) стала южная сторона острога (рис. 2). Здесь был обнаружен проем ворот. Такой въезд, как одно из наиболее уязвимых мест, всегда требовал соответствующих фортификационных сооружений [Носов, 2009, с. 80, 81]. В Умревинском остроге тыновая стена была дополнена двумя угловыми башнями.

По описанию И.Г. Гмелина, в 1741 г. протяженность южной тыновой стены составляла ок. 24 саженей [Gmelin, 1752, S. 77, 76]. С учетом того, что после 1736 г. получила распространение трехаршинная сажень, равная 2,1336 м, длина этой стены могла составлять 53,34 м [Шостьин, 1975, с. 259]. Однако она могла быть и иной в силу неоднозначности размеров русской сажени в первой половине XVIII в. [Там же, с. 100, 101; Кусов, 2004, с. 24]. В частности, в ходе археологических исследований южная тыновая стена, возведенная, скорее всего, в самом начале XVIII в., выявлена в виде тыновой канавки шириной до 50 см, углубленной в грунт до 87 см, протяженностью (за вычетом проема ворот) 47 м. На самом раннем этапе своего существования деревянные оборонительные сооружения Умревинского острога были представлены подпрямоугольным ограждением из одного ряда тыновин. Именно такие укрепления вплоть до конца XVIII в. характеризовались как острог [Паллас, 1786, с. 410]. По картографическим материалам рубежа XVII–XVIII вв. фортификация этого типа представлена на Кетском и Уртамском острогах (рис. 3).

Следует отметить, что сохранность оснований тыновин на южной стороне Умревинского острога несколько хуже, чем на западной. Во-первых, здесь сохранилось только 11 деревянных оснований, еще 22 были представлены тленом, а от 11 остались лишь углубления (рис. 4), тогда как на западной стороне выявлено 46 оснований, из которых 20 в виде тлена [Бо-родовский, Горохов, 2008, с. 75]. Во-вторых, на южной стороне, в отличие от западной, практически не встречались участки с компактным расположением оснований девяти тыновин с однотипным сечением [Там же, рис. 7] (рис. 5). В-третьих, пространственная ориентация южной тыновой канавки практически совпадала с длинной осью более поздних могил некрополя на территории острога. Именно это обстоятельство обусловило значительно больший масштаб разруше-

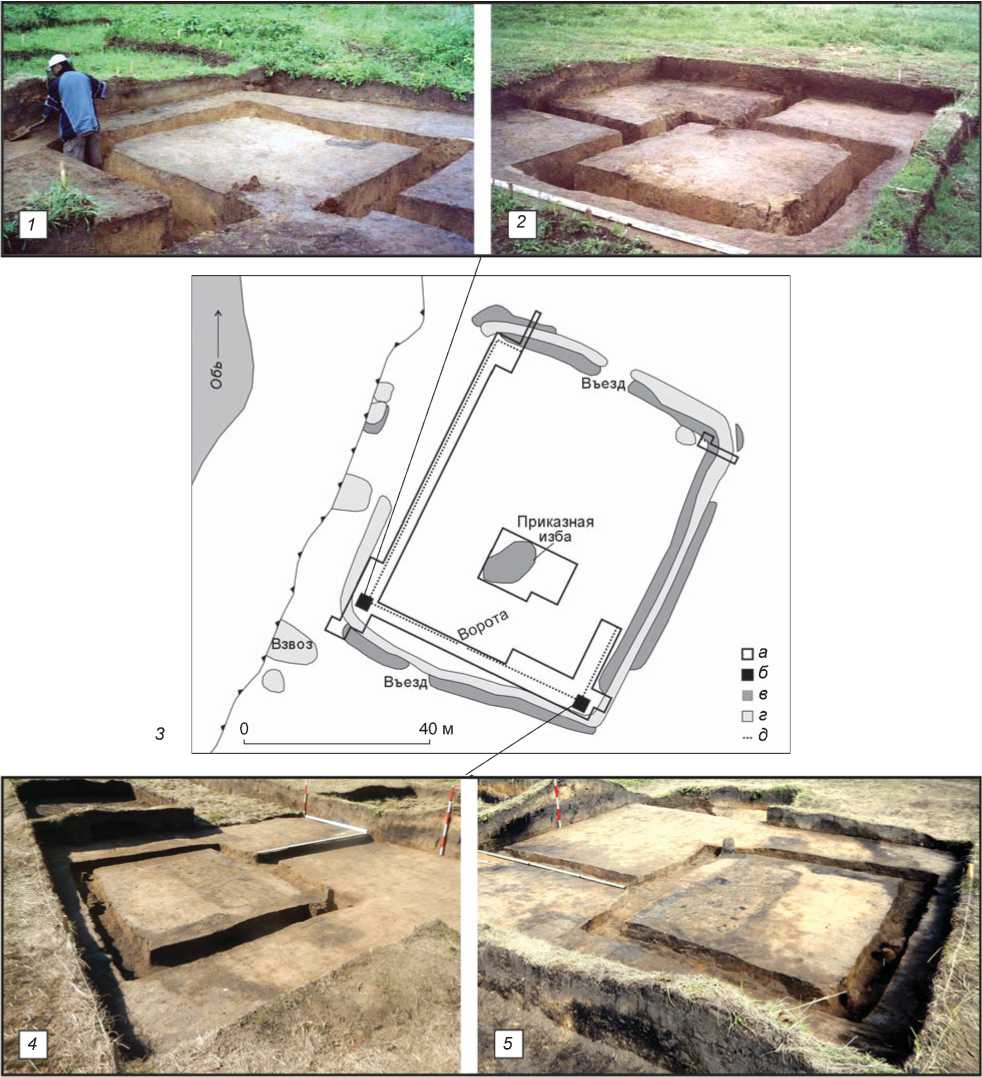

Рис. 3. Изображение тыновых подпрямоугольных сооружений сибирских острогов начала XVIII в. на картах С.У. Ремезова [2003].

1 – Уртамский острог; 2 – Кетский острог.

Рис. 4. Углубления от оснований тыновин южной стены Умревин-ского острога, перекрытые более поздним некрополем.

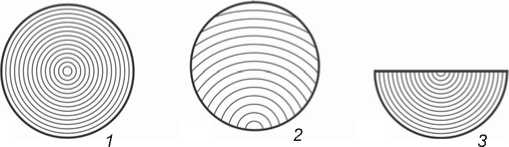

Рис. 5. Сечения тыновин из древесных стволов.

1 – цельный неотесанный ствол; 2 – отесанный; 3 – расколотый ствол.

возведенного в Западной Сибири, – Ямышев-ской крепости. Она была сооружена по всем канонам европейской фортификации, которым явно уже не соответствовал Умревин-ский о строг. Более того, рядом с Ямышев-ской крепостью, по свидетельству полковника И.Д. Бухгольца (1715–1716 гг.), был построен острожек «артиллерной» [Бородаев, Контев, 2015, с. 131, рис. 22]. Именно поэтому спустя несколько десятилетий XVIII в. Г.Ф. Миллер особо пояснял, что «для артиллерии построен близ крепости малой деревянный острог» [Памятники…, 1885, док. № 39-6, с. 146]. Не менее важно и то, что в 1717 г. в Умревин-ском остроге была введена воинская должность коменданта [С бытности…, 1891, с. 14] . Однако она явно не соответствовала фортификационным особенностям (тыновые стены, подпрямоугольный ров) Умревинского острога, поскольку он не являлся крепостью, построенной по всем требованиям петровского времени. Более того, в XVIII в. термин «крепость» окончательно потерял значение частного укрепления, а соответствовал долговременному сооружению, предназначенному для самостоятельной обороны [Носов, 2009, с. 129].

Во-вторых, неоднократные упоминания о степени разрушения тыновых стен Умревин- ния остатков южной стены и использование ее канавки для совершения захоронений.

Однако наблюдалось и определенное сходство южного и западного тынов. Это проявлялось в наличии тыновин различного сечения, изготовленных как из цельных, так и расколотых вдоль пополам бревен. Такая особенность является отражением реконструкции и ремонта тыновых стен. В этой связи следует упомянуть свидетельство Д.Г. Мессершмид-та о частичном разрушении деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога в 1722 г. [Messerschmidt, 1962, S. 78, 79].

Тем не менее необходимо отметить, что сведения из письменных источников о состоянии деревянных оборонительных укреплений при их соотнесении с археологическими данными следует учитывать, но воспринимать критически. Во-первых, это касается упоминания С. Рагузинского в 1725 г. о том, что в Ум-ревинском остроге «крепости никакой нет» [Русско-китайские отношения…, 1990, с. 195], поскольку данное свидетельство современника следует трактовать как отсутствие оборонительного сооружения определенного типа, а именно «крепости», а не укреплений острога. В качестве примера можно привести почти синхронную характеристику другого укрепления, ского острога в письменных свидетельствах за 1721, 1725, 1734 и 1741 гг. могут иметь значение для определения условных временных рамок ремонтных работ, а также для уточнения хронологии строительных периодов. В частности, по археологическим данным действительно фиксируются факты использования для деревянных стен острога тыновин различного сечения (круглого и полукруглого), а также перекрытия углов тына фундаментами башен.

В-третьих, сведения о реальных сроках ремонта Умревинского острога в письменных источниках, вероятно, не соответствуют действительности. Например, по справедливому замечанию С.В. Горохова [в печати], указанная И.Г. Гмелиным дата ремонтных работ в 1738 г. [Gmelin, 1752, S. 78], скорее всего, ошибочна, поскольку нумизматический материал (денга 1730 г., использованная в качестве закладной монеты для фундамента юго-восточной башни) позволяет датировать один из строительных периодов временем не ранее первой трети XVIII в. Таким образом, по археологическим источникам, в отличие от письменных свидетельств, ремонт деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога был проведен на несколько лет раньше 1738 г. В этой связи еще следует отметить, что в сохранившихся письменных источниках XVIII в. даты основания Умре- винского острога не отличаются особой точностью [Миллер, 1734; Gmelin, 1752, S. 78; Географический лексикон…, 1773, с. 418] (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1452. Л. 411).

Тем не менее некоторые конструктивные характеристики, упомянутые в письменных источниках, крайне важны для определения строительных периодов при интерпретации археологических данных. Речь идет прежде всего о замечании И.Г. Гмелина о наличии тыновых стен из «выровненных» бревен в 1741 г. [Gmelin, 1752, S. 78]. Данный факт вполне можно соотнести с выявленными по результатам археологических исследований двумя разновидностями сечений сохранившихся оснований тыновин. Выделяются тыновины из бревен, подтесанных с одной стороны, а также изготовленные из плах (бревен, расколотых вдоль на две половины). Последняя разновидность наиболее перспективна для соотнесения с описанием И.Г. Гмелина, поскольку на участке западного тына очень хорошо сохранился фрагмент основания деревянной стены из плотно подогнанных друг к другу плах [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75, рис. 7] (рис. 6). Кроме того, выявление таких тыновин и свай юго-западной башни, тоже сделанных из расколотых пополам бревен, позволяет предполагать определенную сезонность их изготовления. В естественных условиях эту технологическую операцию оптимально проводить в зимний период заготовки древесины, поскольку она хорошо колется при максимальной потере влаги.

Не менее важно и то, что выявление аналогичных тыновинам свай, использованных в качестве опоры основания сруба юго-восточной башни, открывает определенные перспективы для их синхронизации. Дело в том, что закладная монета (денга 1730 г.) на фундаменте этой башни является весомым аргументом в пользу отнесения всех деревянных конструкций из плах к одному строительному периоду. Однако точная его дата с учетом противоречивых письменных данных и возможных отклонений указанного года чеканки монеты от времени ее реального использования пока проблематична. Тем не менее следует принять во внимание тот факт, что именно в 1730 г. на территории Тобольской губернии началось масштабное финансирование фортификационных работ [Словцов, 2006, с. 231]. В частности, в 1746 г. было предписано восстановить часть деревянных оборонительных сооружений Уртамского острога (ГАНО. Ф. Д-104. Оп. 1. Д. 1. Л. 52).

В отношении башен на территории Умревинского острога в письменных источниках также представлены противоречивые сведения [Миллер, 1734; Gmelin, 1752, S. 77, 76]. Тем не менее археологические исследования позволили выявить два фундамента угловых башен. В связи с этим следует отметить, что в Уртам-

Рис. 6. Реконструкция тына из колотых древесных стволов, выявленного на западной стороне стены Умре-винского острога.

ском остроге, откуда пришли основатели Умревинско-го в 1706 г., тоже было две башни [Из истории…, 1978, с. 31]. Поэтому вполне можно предположить копирование спустя несколько десятилетий в Умревинском остроге такой же фортификационной конструкции.

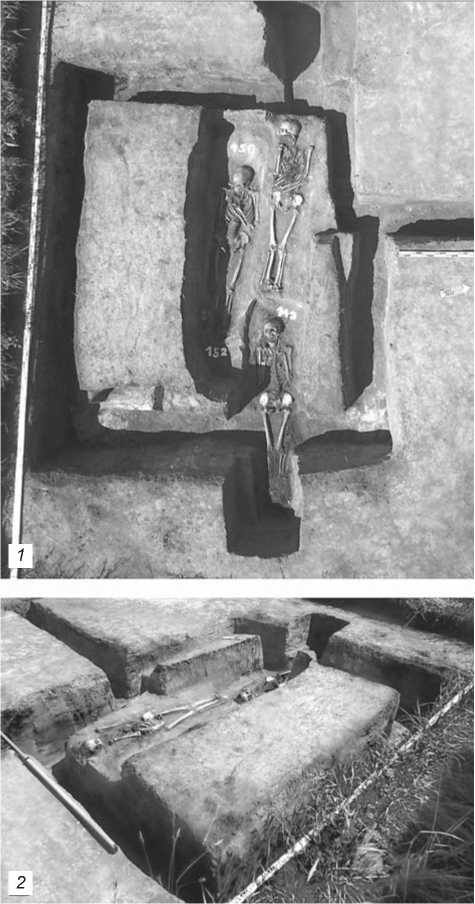

Сохранность основания башен разная. В частности, свайно-ленточный фундамент юго-восточной сохранился значительно хуже. Причиной этого стала большая плотность расположения могил более позднего некрополя на этом участке внутренней площадки острога. Если у юго-западной башни коллективным погребением перекрыт только один угол фундамента, то у юго-восточной практически все основание фундамента перерезано несколькими могилами (рис. 7). Кроме того, в канавке фундамента этой башни осталось только несколько свай очень плохой сохранности. В целом, учитывая время сооружения двух угловых башен Умревинского острога, следует признать правомерность атрибуции их как бастионов, хотя до конца XVII в. этот термин еще не вошел в обиход [Носов, 2009, с. 65, 66].

Следует также подчеркнуть, что в литературе, изданной в конце XIX в., отмечалось, что письменные указания о строительстве укреплений по европейскому образцу были посланы в Сибирь еще в 1700 г. [Памятники…, 1885, с. X, 38–49]. Однако на юге Западной Сибири такие европейские фортификационные традиции окончательно укоренились только в первой четверти XVIII в. [Малолетко А.А., Малолет-ко А.М., 2001, с. 82, 84; Муратова, 2013, с. 112]. В качестве примера можно привести построенную в 1745 г. Змеиногорскую крепость, у которой бастионы были в виде амбарных башен [Сергеев, 1975, с. 29]. В этой связи следует отметить, что, согласно письменным источникам 1687 г., в Уртамском остроге

Рис. 7. Фундамент угловой юго-восточной башни Умревинского острога, перекрытый более поздним некрополем.

«под башнями построены амбары государевы хлебные» [Из истории…, 1978, с. 60].

Таким образом, в Сибири вплоть до первой четверти XVIII в. деревянные башни различных пограничных укреплений (остроги, форпосты, редуты) органически сочетали принципы фортификации европейского типа и архаические, традиционные приемы возведения оборонительных сооружений. Например, в Омской крепости, судя по ее плану первой половины XVIII в., рвы европейского типа сосуществовали с рублеными острожными башнями, встроенными в тыновую стену [Кочедамов, 1960, с. 5, рис. 2, 6 , 7 ]. Сам факт появления башен в острогах, как правило, связывают с увеличением их размеров [Крадин, 1988, с. 50].

Однако в Умревинском остроге этого не произошло, башни были просто выдвинуты к углам рва. Такое их расположение привело к нескольким существенным изменениям в фортификации острога. Выступающие за пределы южной тыновой стены угловые башни приобрели назначение бастионов, значительно увеличились сектора обстрела, существенно изменились расстояния от деревянных тыновых оборонительных сооружений до внешнего рва начала XVIII в. Близость свайно-столбчатых фундаментов башен к углам рва является одним из признаков различных строительных периодов фортификационных сооружений Ум-ревинского острога.

Заключение

Археологические исследования деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога позволили выявить два основных строительных периода. Сооружение тына подпрямоугольного контура относится к петровской эпохе (первая четверть XVIII в.). На территории Западной Сибири укрепления такого типа были представлены в нескольких острогах, что соответствует традициям фортификации Московского царства (XVI–XVII вв.). Другой строительный период – возведение угловых башен на свайно-столбчатом фундаменте – относится к первой трети XVIII в. В это время деревянные укрепления Умревинского острога приобрели бастионный вид. Технологическое сходство изготовления свай для фундамента башен и тыновин (из расколотых пополам бревен) позволяет относить их к одному строительному периоду. Необходимость подобной реконструкции целого ряда острогов на севере Верхнего Приобья подтверждается письменными источниками периода правления императрицы Анны Иоанновны.

В целом изменения деревянных оборонительных сооружений в полной мере отразили архаизм и достаточно значительное запаздывание распространения европейских традиций в фортификации острогов на юге Западной Сибири.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-42058/20.

Список литературы Изменения деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога (по данным археологических и письменных источников)

- Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. – Барнаул: Алт. гос. пед. ун-т, 2015. – 416 с.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Оборонительные сооружения Умревинского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 8. – С. 70–82.

- Варфоломеев Ю.А., Шаповалова Л.Г. Обеспечение долговечности памятников деревянного зодчества при эксплуатации // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. – Петрозаводск: Петрозавод. гос. ун-т, 1991. – С. 150–155.

- Географический лексикон Российского государства. – М.: Имп. Моск. ун-т, 1773. – 494 с.

- Горохов С.В. Интеграция письменных и археологических источников по истории Умревинского острога (Новосибирская область) // Вестн. Том. гос. ун-та (в печати).

- Из истории земли Томской 1604–1917 гг.: сб. документов и материалов. – Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – Вып. 1. – 224 с.

- Кочедамов В.И. Омск: Как рос и строился город. – Омск: Кн. изд-во, 1960. – 122 с.

- Крадин Н.П. Русское деревянное оборонительное зодчество. – М.: Искусство, 1988. – 192 с.

- Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке: Карты уездов. Описание землевладений. – М.: Московия, 2004. – Т. 1. – 315 с.

- Малолетко А.А., Малолетко А.М. Воинство Алтайского горного округа (1726–1917). – Томск: Том. гос. ун-т, 2001. – 232 с.

- Миллер Г.Ф. Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г.: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller/text6.phtml?id=9713 (дата обращения: 25.12.2020).

- Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства. – СПб.: Изд-во Имп. Академии наук, 1750. – Кн. 1. – 510 с.

- Миненко Н.А. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского Приобья // Город и деревня Сибири в досоветский период. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 3–32.

- Муратова С.Р. Географическое описание Иртышской линии // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2013. – № 373. – С. 108–114.

- Носов К.С. Русские крепости конца ХV – XVII в. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 262 с.

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. – СПб.: Имп. Академия наук, 1786. – Ч. 2. – Кн. 2: 1770 год. – 575 с.

- Памятники сибирской истории XVIII века. – СПб.: [Тип. Мин-ва вн. дел], 1885. – Кн. 2: 1713–1724. – XXIV, 541 с.

- С бытности губернаторской коменданты и Томского уезда в острогах и слободах приказчики кто были и в которых годех и по каким указам / сост. И.П. Кузнецов. – Томск: Типо-лит. В.В. Михайлова и П.И. Макушина, 1891. – [2], 14 с.Сергеев А.Д. Тайны алтайских крепостей. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. – 80 с.

- Словцов П.А. История Сибири: От Ермака до Екатерины II. – М.: Вече, 2006. – 512 с.

- Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. – М.: Роскартография, 2003. – Т. 1. – [104] с.: карты.

- Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. – Т. 2: (1725–1727). – М.: Наука, 1990. – 669 с.

- Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии XI–XIX вв. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 272 с.

- Эллерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера (1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 59–101.

- Gmelin J.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. – Göttingen: verlegts A. Vandenhoecks seel. Wittwe, 1752. – 700 S.

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. – B.: Akademie-Verlag, 1962. – Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722. – 380 S.