Изменения уровня среднегодовых осадков в позднем дриасе и голоцене на юге Западной Сибири

Автор: Рудая Н.А., Жилич С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе рассматриваются результаты реконструкции среднегодового уровня осадков по палинологическим данным из донных отложений двух озер Кулундинской низменности на юге Западной Сибири: Малое Яровое и Кучук - для голоцена и позднего дриаса. Реконструкция уровня осадков выполнена методом построения трансферной функции с использованием калибровочной базы данных поверхностных палинологических спектров. Количественная реконструкция среднегодовых осадков для позднего дриаса показывает средние значения в 285 мм/год для оз. Малое Яровое и в 322 мм/год для оз. Кучук. Средние значения, рассчитанные для всего голоцена, составляют 340 и 364 мм/год, соответственно. Среднее количество осадков, рассчитанное для позднего дриаса по записи оз. Малое Яровое, на 21 % меньше по сравнению с современным уровнем. Поздний дриас Кулундинской низменности характеризуется безлесностью, развитием степных и полупустынных сообществ при общем понижении среднегодового количества осадков. Голоцен в Кулундинской низменности начинается с резкого увеличения пыльцы древесных таксонов в палинологических спектрах - древесной березы и сосны обыкновенной. Максимальное развитие сосновых в регионе, когда к сосне обыкновенной примешиваются темнохвойные породы при значительном участии вяза, отмечено в интервале 7,5-2,6 тыс. л.н. Среднегодовое количество осадков для этого интервала реконструируется как 352 мм/год для оз. Малое Яровое и 378 мм/год для оз. Кучук. Среднегодовое количество осадков постепенно начинает снижаться в позднем голоцене. Пыльца вяза исчезает в последние 2,5 тыс. лет. Это свидетельствует об аридизации климата юга Западной Сибири в позднем голоцене, которая, однако, не так выражена, как в позднем дриасе.

Голоцен, поздний дриас, юг западной сибири, климат, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/145145561

IDR: 145145561 | УДК: 551.89 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.211-217

Текст научной статьи Изменения уровня среднегодовых осадков в позднем дриасе и голоцене на юге Западной Сибири

В связи с нестабильностью климата последних десятилетий одной из приоритетных задач для мирового научного сообщества является выявление причин прошлых изменений климата Земли, их закономерностей, последствий и со ставление прогнозов [IPCC, 2014]. Необходимо понимание, насколько нестабильность климата последних 150 лет связана с деятельностью человека; были ли подобные периоды в прошлом; какова была динамика и цикличность процессов изменения климата в разных частях земного шара; чем были вызваны экстремальные климатические события и каковы были их последствия для человека и природы. Голоцен, текущая геологическая эпоха, современный интергляциал, представляется наиболее важным периодом для решения по ставленных вопросов. Предшествующий голоцену короткий, но яркий эпизод позднего дриаса (12,9–11,5 (11,7) тыс. л.н.) является дискуссионным и не всегда фиксируется в палеозаписях континентальных отложений. Впервые описанный по палинологическим и литологическим данным из палеозаписей скандинавских болот, поздний дриас характеризуется как холодный и преимущественно сухой эпизод. Причиной похолодания, предположительно, выступают изменения термогалинной циркуляции в Северной Атлантике, связанные с резким выбросом пресной воды из-за прорыва оз. Агассис, существовавшего на границе тающего ледникового щита в Северной Америке [Björck, 2007, p. 1987].

Юг Западной Сибири является важнейшей транзитной территорией, связывающей центральноазиатские степи и североазиатскую тайгу. Здесь располагаются многочисленные всемирно известные и хорошо изученные археологические памятники неолита, бронзового и железного веков, такие как Чича, Тартас, Венгерово, Ближние Елбаны, Ир-мень, Сростки, Пазырык. Изменения природной среды в голоцене и позднем дриасе могли значительно влиять на развитие человеческих сообществ в этом регионе. При этом юг Западной Сибири входит в зону с недостаточным и крайне недостаточным увлажнением [Гидрогеология…, 1970], где лимитирующим фактором для развития растительности служат осадки, что делает возможным количественные реконструкции этого показателя с использованием фоссильных палинологических записей.

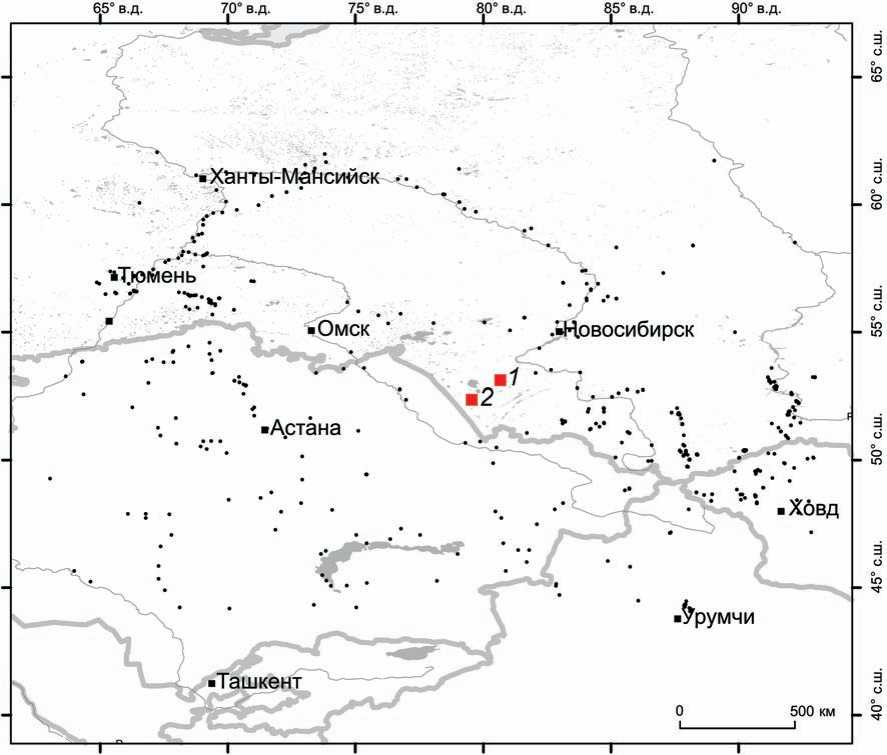

В данной работе рассматриваются результаты реконструкции среднегодового уровня осадков методом построения трансферной функции по палинологическим данным из донных отложений двух озер юга Западной Сибири (Малое Яровое и Кучук) для голоцена и позднего дриаса (рис. 1).

Озера Кучук и Малое Яровое располагаются в Кулундинской низменности Алтайского края.

Климат Кулундинской низменности континентальный с долгими холодными зимами (средняя температура января -17 – -19 °C) и короткими теплыми летами (средняя температура июля 19–20 °C), среднегодовая температура ок. 0 °C. Среднегодовое количество осадков не превышает 360 мм, большая часть осадков выпадает летом [Rudaya et al., 2012, p. 33]. Современная растительность в районе Ку-лундинского озера характеризуется высоким разнообразием [Королюк, Смоленцев, Лащинский, 2008, с. 81–84]. В растительном покрове представлены характерные для Кулунды типы: степи, луга, леса и кустарники, галофитная и водно-болотная растительность. Благодаря близкому залеганию грунтовых вод, на территории Кулундинской равнины развиты засоленные сообщества – солонцеватые степи и ценозы на солонцах.

Соленое оз. Кучук (52,69° с.ш., 79,84° в.д., 98 м над ур. м.) занимает замкнутое понижение и имеет площадь 166 км2. Озеро горько-соленое, сульфатное с высокой минерализацией (ок. 300 г/л) и с максимальной глубиной 3 м. В озеро впадает небольшая р. Кучук, берущая начало в Родинском р-не Алтайского края. Протокой оз. Кучук соединено с Кулундинским озером.

Бессточное содовое Малое Яровое озеро (53,03° с.ш., 79,11° в.д., 96 м над ур. м.) имеет площадь 35 км2 и максимальная глубину 5 м; соленость воды от 180 до 280 г/л.

Керны донных отложений получены поршневым пробоотборником в 2016 г. в ходе совместной экспедиции с С.К. Кривоноговым (ИГМ СО РАН). Длины полученных кернов 2,55 и 5 м соответственно. Согласно данным радиоуглеродного датирования и построенным на их основании возрастным моделям, колонки донных отложений этих озер включают весь голоцен и поздний дриас [Рудая, 2018, с. 147].

Палинологический анализ кернов проведен с шагом 2 см. Общее количество исследованных фоссильных палинологических образцов – 354. Химическая обработка образцов проводилась по стандартной методике для озерных отложений [Faegri, Iversen, 1989] с обработкой 10 % раствором соляной кислоты для растворения карбонатов, 10 % раствором гидроксида калия для удаления гуминовых кислот и концентрированной плавиковой кислотой для удаления силикатов. Готовый палинологический препарат изучался под световым микроскопом с увеличением в 400 раз, в каждом образце насчитывалось не менее 300 пыльцевых зерен. Таксономическое определение пыльцы и спор проводилось с использованием эталонной коллекции ИАЭТ СО РАН и атласов.

Реконструкция уровня осадков выполнена методом построения трансферной функции

Рис. 1. Карта расположения исследованных озер Малое Яровое ( 1 ) и Кучук ( 2 ) и точек отбора поверхностных проб.

с использованием калибровочной базы данных поверхно стных палинологиче ских спектров. Поверхно стные пробы отобраны в диапазоне 44–61° с.ш. и 63–93° в.д. (всего 701 проба, рис. 1), для каждой пробы приведены современные значения основных климатических переменных, которые влияют на структуру растительного покрова (среднегодовая температура, температура самого холодного месяца, температура самого теплого месяца, среднегодовое количество о с адков). Для того чтобы понять, какой из климатических факторов играет наиболее важную роль в формировании палинологических спектров и определяет формирование растительности на данной территории, к базе применены методы множественной регрессии в программе CANOCO. Метод канонического анализа соответствия (ССA) применялся для оценки зависимости распределения палинологических таксонов отно сительно каждого климатического показателя отдельно [ter Braak, 1995]. Для проверки взаимокорреляции комплекса климатических переменных проведен анализ с использованием коэффициентов возрастания дисперсии VIF [ter Braak, Šmilauer, 2002]. В итоге была оставлена одна переменная, наиболее объясняющая распространение растительности изучаемой территории, – среднегодовое количество осадков. Трансферная функция создана с применением метода средневзвешенных дробных наименьших квадратов (WA–PLS) в программе С2 [Juggins, 2007]. Типы растительности реконструированы методом биомизации [Prentice et al., 1996]

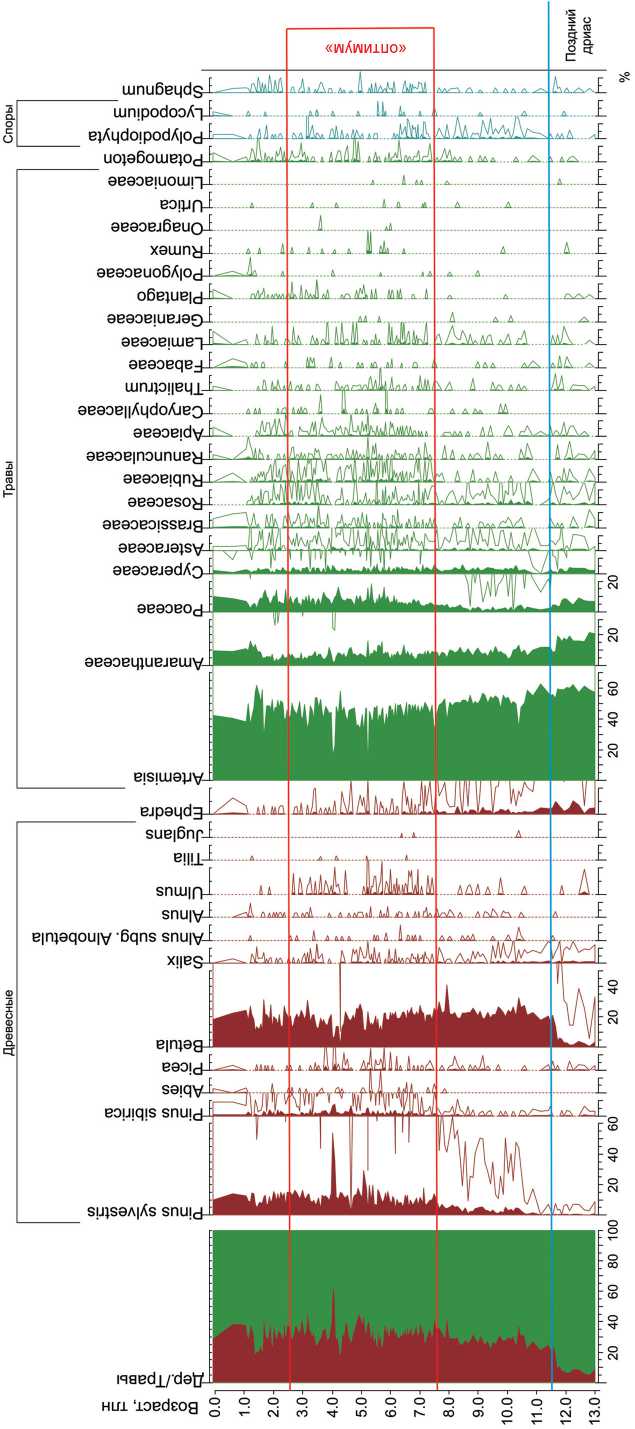

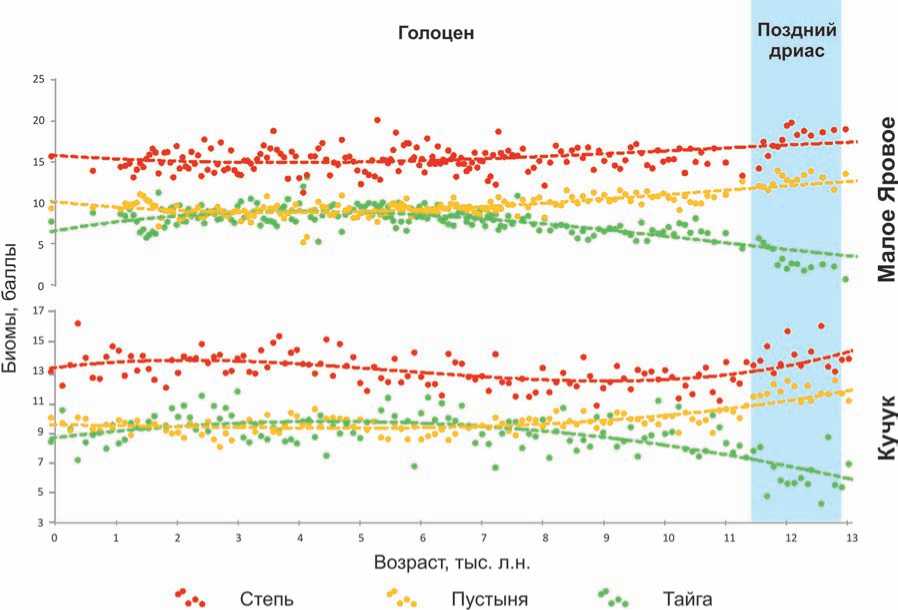

Палинологическая диаграмма оз. Малое Яровое, охватывающая последние 13 тыс. лет, позволяет четко отделить поздний дриас от голоцена (рис. 2). Палинологические спектры позднего дриаса характеризуются доминирующей ролью травянистых таксонов степных и полупустынных ценозов. Это маревые ( Amaranthaceae ), полыни ( Artemisia ), злаки (Poaceae) и эфедра ( Ephedra ). Роль древесных растений минимальна; тундровые элементы не найдены. Реконструкция типов растительности (биомов) для озер Кучук и Малое Яровое (рис. 3) выявляет снижение баллов таежного биома в интервале 11,5–13,0 тыс. л.н. и увеличение баллов степного и пустынного биомов.

Рис. 2. Палинологическая диаграмма оз. Малое Яровое.

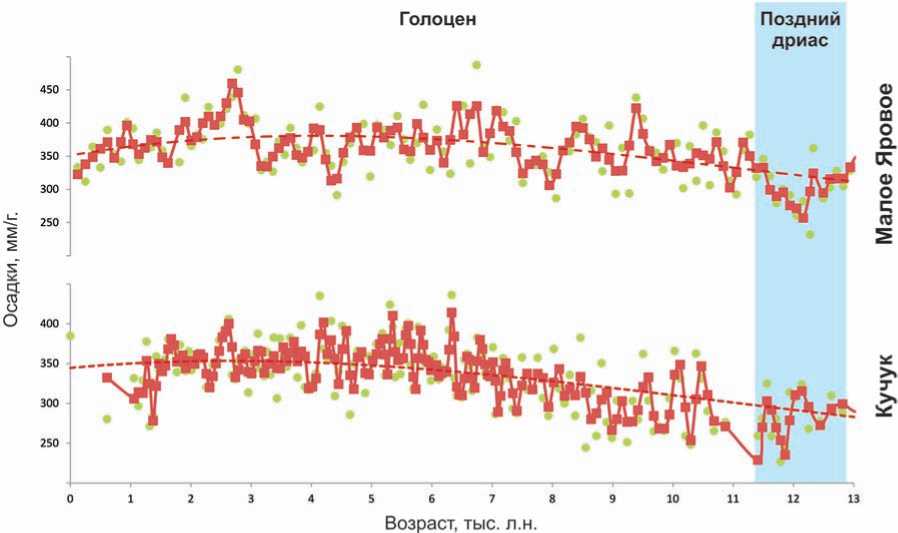

Количественная реконструкция среднегодовых осадков для позднего дриаса показывает средние значения в 285 мм/год (максимум 324 мм/ год и минимум 226 мм/год) для оз. Малое Яровое и в 322 мм/год (максимум 385 мм/год и минимум 278 мм/год) для оз. Кучук (рис. 4). Средние значения, рассчитанные для всего голоцена, составляют 340 и 364 мм/год соответственно. Среднее

Рис. 3. Реконструкция растительности методом биомизации для озер Кучук и Малое Яровое.

Рис. 4. Реконструкция среднегодового количества осадков для озер Кучук и Малое Яровое (красная линия: скользящее среднее с интервалом сглаживания 2).

количество осадков, рассчитанное для позднего дриаса по записи оз. Малое Яровое, на 21 % меньше по сравнению с современным уровнем. На основании количественных реконструкций осадков по палинологическим данным [Velichko et al., 2002, p. 76], этот показатель составляет 60–65 % для гу-мидной Восточной Европы, 80 % для таежной части Западной Сибири и 50 % для центральной Якутии. Таким образом, поздний дриас Кулундинской низменности характеризовался безле сно стью, развитием степных и полупустынных сообществ при общем понижении среднегодового количества осадков.

Голоцен в Кулундинской низменности начинается с резкого увеличения пыльцы древесных таксонов в палинологических спектрах – древесной березы ( Betula ) и сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) (см. рис. 2) [Рудая, 2018, с. 148]. Максимальное развитие со сновых в регионе, когда к сосне обыкновенной примешиваются темнохвойные породы ( Pinus sibirica, Abies и Picea ), и значительно участие широколиственных пород (в первую очередь вяза Ulmus ) отмечено в интервале 7,5–2,6 тыс. л.н. (оптимум?). Среднегодовое количество осадков для этого интервала реконструируется как 352 мм/год (максимум 435 мм/год и минимум 286 мм/год) для оз. Малое Яровое и 378 мм/ год (максимум 480 мм/год и минимум 291 мм/год) для оз. Кучук. Биомизация также показывает максимальные значения баллов для таежного биома.

Среднегодовое количество осадков постепенно начинает снижаться в позднем голоцене параллельно с баллами таежного биома и увеличением баллов степного и пустынного биомов. Пыльца вяза исчезает в последние 2,5 тыс. лет. Это свидетельствует об аридизации климата юга Западной Сибири в позднем голоцене, которая, однако, не так выражена, как в позднем дриасе.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Северо-восток Евразии в позднем плейстоцене – раннем голоцене: культурная динамика, геохронология, развитие природной среды».

Список литературы Изменения уровня среднегодовых осадков в позднем дриасе и голоцене на юге Западной Сибири

- Гидрогеология СССР. – М.: Недра, 1970. – Т. XVI. Западно-Сибирская равнина (Тюменская, Омская, Новосибирская и Томская области). – 368 с.

- Королюк А.Ю., Смоленцев Б.А., Лащинский Н.Н. Почвенно-растительный покров приозерной равнины Кулундинского озера // Растительный мир Азиатской России. – 2008. – Т. 2. – С. 80–88.

- Рудая Н.А. Изменение растительности Кулунды в позднем плейстоцене и голоцене: первые итоги палинологического изучения керна донных отложений озера Кучук // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 146–149.

- Björck S. Younger Dryas oscillation, global evidence // Encyclopedia of Quaternary Sci. – Oxford: Elsevier B.V., 2007. – P. 1987–1994.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. – Caldwell: The Blackburn Press, 1989. – 328 p.

- IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – IPCC: Geneva; Switzerland. – 151 p.

- Juggins S. C2 Version 1.5 User guide: Software for ecological and palaeoecological data analysis and visualisation. – Newcastle upon Tyne: Newcastle Univ., 2007. – 73 p.

- Prentice C.I., Guiot J., Huntley B., Jolly D., Cheddadi R. Reconstructing biomes from palaeoecological data: a general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka // Climate Dynamics. – 1996. – Vol. 12. – P. 185–193.

- Rudaya N., Nazarova L., Nourgaliev D., Palagushkina O., Papin D., Frolova L. Mid–late Holocene environmental history of Kulunda, southern West Siberia: vegetation, climate and humans // Quaternary Sci. Reviews. – 2012. – Vol. 48. – P. 32–42.

- ter Braak C.J.F. Ordination // Data analysis in community and landscape ecology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – Ch. 5. – P. 69–173.

- ter Braak C.J.F., P. Smilauer. CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide: software for canonical community ordination (version 4.5). – Ithaca: Microcomputer Power, 2002.

- Velichko A.A., Cattob N., Drenova A.N., Klimanov V.A., Kremenetski K.V., Nechaev V.P. Climate changes in East Europe and Siberia at the Late glacial–holocene transition // Quaternary Intern. – 2002. – Iss. 91. – P. 75–99.