Изображение «копытного хищника» на костяной ложечке из могильника Сара в Восточном Оренбуржье

Автор: Фдоров В.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается образ «копытного хищника», изображенного на костяной ложечке из могильника Сара в Восточном Оренбуржье. Он сочетает в себе черты травоядного и хищного животного - оскаленную пасть с большими клыками и ноги, оканчивающиеся копытами. Обсуждаются две труднодоказуемые версии: это либо фантастическое полиморфное существо, либо реальное животное - кабарга. Надежные аналоги среди изображений звериного стиля скифской эпохи отсутствуют как в первом, так и во втором случае. Тем не менее есть основания полагать, что образ «копытного хищника» имеет восточное (Алтай, Тува) происхождение.

Ранние кочевники, скифская эпоха, костяные ложечки, звериный стиль, синкретические изображения, южный урал, восточная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14523060

IDR: 14523060 | УДК: 903.08

Текст научной статьи Изображение «копытного хищника» на костяной ложечке из могильника Сара в Восточном Оренбуржье

В 1889 г. член Антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии П.С. Назаров раскопал несколько курганов в Орском уезде Оренбургской губернии [1890], в т.ч. один в урочище Биш-Уба (Биш-Оба), содержавший замечательные материалы эпохи ранних кочевников [Харузин, 1890]. Среди находок была вырезанная из рога ложечка с изображениями двух животных, одно из которых сочетает в себе черты хищного и травоядного. В 2012 г. О.Ф. Бытковский установил, что Биш-Оба П.С. Назарова – это известный могильник Сара**, исследовавшийся также в 1928 г. Д.И. Захаровым [Захаров, 1929; Смирнов, 1964, рис. 35, А, Б] и в 1993 г. В.Н. Васильевым и В.К. Фёдоровым [1994]. Биш-Оба – традиционное тюркское наименование курганных групп, имеющих в своем составе крупные насыпи, обозначает «Пять холмов». Под этим названием в разных вариантах – Биш-Оба, Биш-Уба, Бис-Оба, Бесоба – известны могильники ранних кочевников в Башкирии, Оренбургской обл., Казахстане. В дальнейшем наш памятник мы будем именовать Сара.

Ложечка, исследованию которой посвящена статья, была найдена в женском погребении кург. 1. Вокруг черепа располагались золотые бляшки, бусины из стекла и «египетской пасты». Слева от него лежало зеркало, на котором стоял небольшой сосудик. Здесь же находились три раковины с красками (черной, синей и красной), два овальных камешка, костяная пластинка и две бусины синего стекла. Остальной инвентарь располагался справа от погребенной: две золотые серьги, каменный оселок, костяная головка животного, ложка из рога, большой глиняный горшок, еще одна раковина с красной краской и костные остатки лошади (позвоночник, ребра и кости задней ноги).

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (59) 2014

Согласно традиционной, восходящей к Б.Н. Гракову и К.Ф. Смирнову хронологии, погребение датируется концом VI – V в. до н.э.

Описание костяной ложечки

Это самая первая ложечка из раннекочевнических древностей Южного Урала, которая стала известна ученым. Несмотря на то что с момента ее обнаружения прошло 125 лет и с тех пор было найдено более 200 ложечек, экземпляр из Сары остается единственным в своем роде. Он вырезан из рога лося, хорошо отполирован, отделка очень тщательная. Длина 12,2 см, на ручку приходится 4,5, на черпачок – 7,7 см, его ширина 6,0 см. Такие пропорции – короткая ручка и большой черпачок – не характерны для раннекочевнических ложечек. У них ручка всегда много длиннее черпачка, который обычно невелик. Только одна ло- жечка по пропорциям, размерам и тщательности выделки сопоставима с нашей – из Липовки (кург. 10, погр. 2) [Смирнов, Попов, 1972, рис. 5, К]. Но она не имеет изображений, а композицию саринской можно отнести к лучшим образцам звериного стиля ранних кочевников Южного Урала.

На ложечке из Сары применен прием, не зафиксированный на других подобных изделиях. Голова животного на ручке выполнена в технике плоского

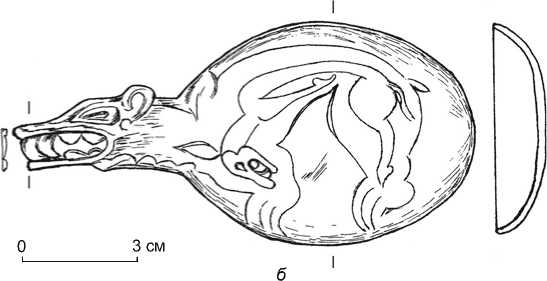

Рис. 1. Ложечка из кург. 1 могильника Сара. а – фото Я.В. Рафиковой; б – прорисовка И.В. Рукавишниковой.

рельефа, а туловище вырезано на оборотной стороне черпачка, занимая все про странство. Это единственный случай, когда на черпачке есть изображение. Внутри контура туловища вырезана фигура еще одного животного. Эта сложная композиция потребовала от мастера тщательной предварительной подготовки. Сначала рисунок был нанесен тонкими прочерченными линиями, отдельные его фрагменты сохранились на внутренней стороне задних ног обоих изображенных зверей. Затем по этим линиям были прорезаны довольно глубокие борозды (рис.1)*.

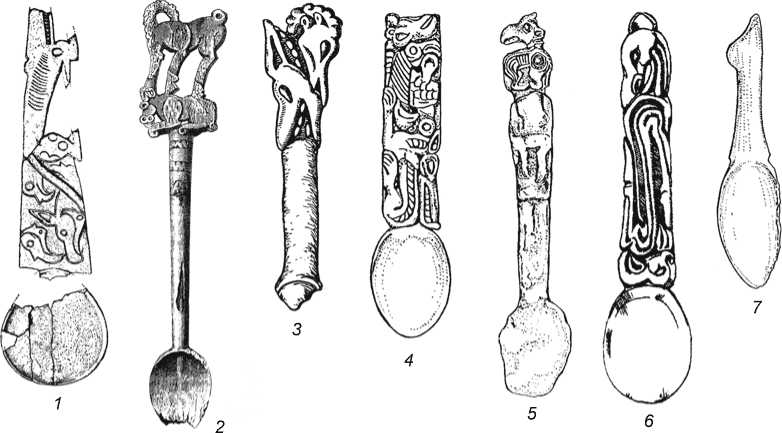

Композиции с участием нескольких персонажей в декоре ложечек встречаются сравнительно редко, помимо экземпляра из Сары, нам известны шесть (рис. 2, 1–6 ). Две происходят с территории Скифии. На ложечке из кургана у с. Дарьевка изображено копытное животное, стоящее на спине лежащего хищника [Бобринский, 1894, фиг. 12], на экземпляре из кург. 5 (1911 г.) Елизаветовского могильника в устье

Дона – сложная композиция, включающая головы орлов, лося (?) и фигуру лежащего хищника [Миллер, 1914, рис. 19]. На нижней Волге в кург. 15 могильника Никольское найдена ложечка с изображением голов барана и волка [Засецкая, 1979, рис. 10, 2]. Три экземпляра происходят с Южного Урала. На широкой плоской рукояти ложечки из Сынтаса (кург. 1, погр. 3) вырезаны хищник с оскаленной пастью, летящий орел и голова сайгака [Кадырбаев, Курманкулов, 1976, рис. 12, 1]. Прием изображения одной фигуры внутри контура другой встречен на экземпляре с памятника Жалгыз-Оба: в границах туловища сайгака вырезана крупная голова орла, занимающая все свободное пространство, а ниже – стоящий хищник [Королькова, 2006, табл. 46, 3]. Композиция с фигурой сайгака и головой орла имеется на ложечке из Тана-бергена II (кург. 4) [Гуцалов, 2004, рис. 5, 22]. Нами было высказано предположение, что на этих южно-уральских изделиях представлены вариации одного и того же сюжета, персонажами которого являются волк, сайгак и орел

[Фёдоров, 2007]. Ложечка из Сары по локализации и смешанной технике исполнения изображений, а также по сюжету и персонажам не имеет аналогий.

Первое животное, запечатленное на ложечке («внешняя» фигура), – медведь, сомнений в его определении обычно не возникает [Смирнов, 1964, с. 227–228; Королькова, 2006, с. 69]. Манеру исполнения головы можно назвать ка-

*Рисунки и фотографии ложечки неоднократно публиковались [Харузин, 1890, рис. 8; Ростовцев, 1918, табл.VII, 1; Смирнов, Петренко, 1963, табл. 22, 4 ; Смирнов, 1964, рис.10, 1з ].

Рис. 2. Ложечки с зооморфными изображениями.

1 – Елизаветовский [Миллер, 1914, рис. 19]; 2 – Дарьевка [Бобринский, 1894, фиг. 12]; 3 – Никольское [Засецкая, 1979, рис. 10, 2 ]; 4 – Сынтас [Королькова, 2006, табл. 46, 1 ]; 5 – Жалгыз-Оба [Там же, табл. 46, 3 ]; 6 – Танаберген [Гуцалов, 2004, рис. 5, 22 ]; 7 – Кривая Лука [Королькова, 2006, табл. 20, 19 ].

нонической для искусства ранних кочевников, причем не только Южного Урала, но и других регионов [Королькова, 2006, табл. 40], в частности Горного Алтая [Богданов, 2006, табл. XXV, XXVI]. Пасть параболической формы показана валиком, внутри вырезаны зубы – два клыка, а за ними по два премоляра сверху и снизу. Также валиками выполнены подтреугольные контуры глаза и уха, внутри которых соответственно выпуклость и выемка. Такая манера исполнения пасти, глаза и уха является своего рода «стандартом» в искусстве ранних кочевников [Смирнов, 1964, с. 227]. «Стандартным» можно считать и изображение туловища. Немногие достоверные изображения медведей на Южном Урале явно ориентированы на некий «канон», в который входят укороченное туловище, толстые мощные лапы, огромные когти и выделенная округлая пятка (Пятимары I, кург. 4, погр. 3 [Там же, рис. 79, 6 ], Филипповка I, кург. 1 [The Golden Deer…, 2000, cat. 23, fig. 63]).

Второе животное, запечатленное на ложечке («внутренняя» фигура; рис. 3, а), не определяется с такой однозначностью, как первое. В.И. Сизов, первым изучивший ложечку, отметил только «способ изображения одного животного в другом» [Харузин, 1890, с. 302]. В 1918 г. М.И. Ростовцев дал весьма неточное описание: «На внешней стороне ложки выгравировано грубое изображение скорченного хищника с когтистыми, характерно стилизованными лапами и большими ушами» [1918, с. 26–27]. Это не совсем верно: когтистые лапы на черпачке принадлежат «внешней» фигуре животного, а большие уши – «внутренней». В 1928 г. Б.Н. Граковым была упомянута «ложечка с изображе- нием медведя и свернувшегося животного», без конкретизации какого [1999, с. 25]. Позднее исследователь опишет его, как «копытного, но с зубами хищника» [Граков, 1947, с. 115]. В «Савроматах» К.Ф. Смирнов пишет: «В фигуру медведя с помощью гравировки вписана полусогнутая фигура хищника кошачьей породы, также с оскаленной мордой, торчащим большим ухом и, кажется, копытами вместо когтистых лап» [1964, с. 228]. В статье 1976 г. он поместил «внутреннюю» фигуру животного в раздел «Свернувшиеся колесом хищники» [Смирнов, 1976, с. 76, рис. 1, 3]. В монографии Е.Ф. Корольковой это изображение включено в таблицу «Изображения существ, не находящих себе прямых аналогий; их виды определить в некоторых случаях затруднительно из-за сочетания в них признаков разных животных» [2006, табл. 43, 4], в тексте же сказано лишь о том, что фигура медведя «имеет дополнительное зооморфное изображение в рамках основного контура (как бы внутри него)» [Там же, с. 70].

«Внутренняя» фигура в цитированной литературе трактуется как синкретический образ «хищного травоядного» или «копытного хищника», если же выбор делается в пользу реального зверя, то скорее хищного (из-за выразительной пасти с большими клыками). Самым адекватным надо признать мнение Е.Ф. Корольковой – это действительно «существо, не находящее себе прямых аналогий». Вариантов решения здесь всего два: изображено или фантастическое полиморфное животное, или реальное. Иконографический анализ если и производился названными выше исследователями, он остался за рамками их работ. Мы проведем его здесь.

а

б

Рис. 3. Изображение «копытного хищника» на черпачке ложечки ( а ) и его детали: голова ( б ), передняя нога ( в ), задняя нога и хвост ( г ). Фото Я.В. Рафиковой.

г

«Внутренняя» фигура животного действительно будто бы стремится к сворачиванию в полное кольцо, и только контуры «внешней» препятствуют этому. Одна деталь существенно отличает позу зверя на ложечке от классических изображений свернутых в кольцо хищников. Передняя лапа последних всегда вытянута вперед, в нашем случае она отведена далеко назад и поджата к брюху. Внутри контура очень толстой передней лапы медведя вполне можно было уместить и голову, и переднюю ногу «внутренней» фигуры.

Линия головы (рис. 3, б) замкнута – такой прием встречается у изображений как хищников, так и травоядных. Пасть широко раскрыта, в ней два несоразмерно больших клыка (один в верхней челюсти, второй в нижней), за которыми бугорком показан премоляр или, может быть, язык. Отметим отсутствие валика, но в целом пасть показана в соответствии с каноном. Глаз довольно большой, миндалевидный, такие есть и у хищников, и у травоядных. Ухо очень крупное, почти достигающее размера головы, что характерно толь- ко для изображений оленей и антилоп. Его абрис – листовидный, с широкой средней частью – типичен для травоядных. У изображений хищников уши подтреугольные, самое широкое место находится у основания. Шея на нашем рисунке относительно длинная, в месте перехода в туловище выраженный «горбик», что также более характерно для изображений травоядных. Задняя часть тела заметно массивнее передней, нога мощнее и толще.

Обе ноги оканчиваются длинными копытами своеобразной формы, с загнутым острым кончиком и выделенной округлой «пяткой» (рис. 3, в, г). Четыре таких копыта имеются у барана, выгравированного на зеркале из Нового Кумака, пропорции его тела и наличие «горбика» в месте перехода шеи в туловище очень напоминают нашу фигуру [Смирнов, 1976, рис. 5, 23]. Из костяных изделий укажем на пластину из рога лося с изображениями двух медведей и копытного, одно из копыт которого того же типа, из погр. 3 кург. 4 могильника Пятимары I [Смирнов, 1964, рис. 33]. Острые загнутые копыта с округлыми «пятками» изображены у всех оленей и антилоп на золотых обкладках сосудов из Филипповки [The Golden Deer…, 2000]. Копыто подобной формы воспроизведено и на ложечке из Кривой Луки XVII (кург. 15, погр. 2, костяк 1) в Нижнем Поволжье [Королькова, 2006, табл. 20, 19] (см. рис. 2, 7).

Хвост довольно длинный, слегка изогнутый, с закругленным кончиком, он не похож на небольшие хвостики копытных и больше напоминает хвосты хищников. Хвост имеет нигде более не встреченную нами деталь – с внутренней стороны в месте его прикрепления к туловищу тщательно изображен продолговатый «островок». Основной контур хвоста показан глубоко прорезанными бороздами, «островок» отделен менее глубокой (см. рис. 3, г ).

Иконографический анализ показывает, что определить, какой зверь изображен внутри фигуры медведя, действительно затруднительно из-за сочетания черт, присущих разным животным. Тем не менее рассмотрение обеих возможностей (фантастическое существо или реальное животное) кажется нам небесполезным.

Интерпретация изображения

Версия 1 – синкретический образ. Характерные черты хищника и травоядного, соединенные в одном существе, встречаются в искусстве ранних кочевников преимущественно в образах «рогатых хищников». Когтистые лапы и голова с оскаленной пастью сочетаются в них с рогами оленя или козла (барана) [Пере-водчикова, 1994, с. 53–54; Черемисин, 2008, с. 59–64]. Однако изображений животного, соединяющих в одном существе голову с оскаленной пастью и ноги с копытами, среди синкретических образов мы не нашли, по крайней мере, как системного явления. Помимо саринского нам встретилось еще только одно. Поэтому рассмотрим его особенно внимательно.

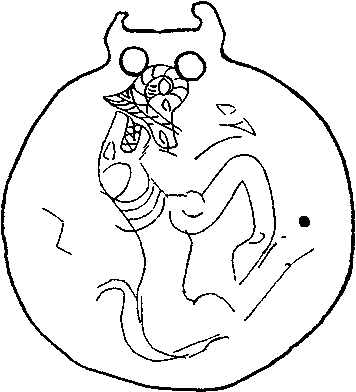

На поверхности зеркала из кург. 2 могильника Ма-жалык-Ховузу I в Туве «тончайшей резьбой нанесено изображение зверя с туловищем собаки и ногами лошади (ноги подогнуты), терзающего голову горного барана» [Грач, 1980, с. 79, рис. 113, 2 ] (рис. 4). Это изображение не раз привлекало внимание исследователей. В числе зеркал с гравировкой из Центральной и Средней Азии В.Д. Кубарев называет (со ссылкой на рисунок в монографии А.Д. Грача) и зеркало из Мажа-лык-Ховузу I [Кубарев, 1991, с. 102]. Помимо одиночных фигур животных им упоминаются и «сюжетные композиции, где иконографические схемы в зримой и лаконичной форме отражают разного рода фрагменты из космогонических мифов. В них участвуют только хищные звери и травоядные животные», в т.ч. фантастический хищник и голова козла. «Расшифровка идей-

Рис. 4. Зеркало из могильника Мажалык-Ховузу I [Грач, 1980, рис. 113, 2 ].

но-смыслового содержания сцен – тема специального исследования» [Там же, с. 103]. Такое исследование – тезисы А.С. Суразакова «Космогония в орнаментации зеркал скифского времени» – появилось уже в 1992 г. По мнению автора, в зеркалах «прослеживается дуальное противостояние солнечной – лицевой и обратной, т.е. “ночной”, стороны предмета. На последней… в ряде случаев изображены сцены проглатывания», символизирующие закат солнца, – «сцена эта передавалась в форме терзания хищниками копытного или проглатывания головы травоядного мифическим существом» [Суразаков, 1992, с. 52].

Т.Н. Троицкой среди сцен терзания на изделиях из курганов раннего железного века Тувы упоминается и «фигура хищника с лошадиными копытами, грызущего голову барана» [1997, с. 37]. Также и Д.Г. Савинов называет среди «первоклассных произведений скифо-сибирского звериного стиля» саглын-ской культуры изображение «хищника с лошадиными ногами, терзающего голову архара. Совмещение черт различных животных для передачи фантастической сущности мифологических персонажей – одна из наиболее ярких особенностей пазырыкского искусства, распространившегося и на территории Тувы» [2002, с. 126–127]. В.Д. Кубарев предположил, что в подобных сценах запечатлен «самый яркий, кульминационный момент и узнаваемый фрагмент евразийского мифа “о космической погоне” – затмение или уход за горизонт небесных светил, представлявшиеся как поглощение светлого небесного существа хищным зверем» [2002, с. 73–74].

В типологии сцен нападения/терзания, предложенной Ю.Б. Полидовичем, композиция на зеркале из Мажалык-Ховузу I отнесена к типу II «Сцена терзания хищником головы копытного животного»: «По- добные изображения происходят преимущественно из восточных регионов (Алтай, Тува, Минусинский край, Центральная Азия) и датируются V–IV в. до н.э. Сцена терзания в данном случае трактована довольно условно: хищник не выражает какого-либо действия, его голова наклонена вниз или прямо поставлена, а голова копытного (горного барана или лани) находится под/перед его мордой» [2006, с. 357, рис. 7, 2].

Еще одно толкование сюжета на зеркале из Мажа-лык-Ховузу I принадлежит Е.С. Богданову. В его интерпретации «мы имеем дело с изображением собаки, подвергнутой “зооморфному превращению”. Поедая травоядное животное, она превращается в него же (или становится синкретичным существом)… мы видим зрительное воплощение идеи круговорота и цикличности процессов в природе» [Богданов, 2006, с. 86]. Идея появления синкретических существ в результате «нового рождения, условием которого служит смерть копытных в пасти хищников» и соединения их в «фантастическом родстве» была подробно проработана Д.В. Черемисиным [2008, с. 59–64]. Им рассмотрены преимущественно образы «рогатых хищников», но в качестве одного из первых примеров иконографического «решения» данной мифологемы приведено изображение на зеркале из Мажалык-Хову-зу I*, где «терзающий голову барана хищник приобрел черты травоядного животного» [Там же, с. 60].

Как видим, исследователей привлекали прежде всего сюжет и место, которое занимает в нем образ «копытного хищника». Иконографический анализ изображений на зеркалах в цитированных статьях, кроме работы Ю.Б. Полидовича, отсутствует. Мы попытаемся сделать его здесь. Итак, на зеркале два взаимосвязанных изображения – голова архара и фигура «копытного хищника», «уткнувшегося носом» в основание этой отделенной от тела головы, т.е. именно в то место, где есть прямой доступ к плоти. Можно говорить о том, что хищник именно терзает, или «грызет», голову травоядного. Эта композиционная схема хорошо известна в искусстве звериного стиля. «В связке» данные образы вполне обычны (конечно, если не принимать в расчет экстраординарную «ко-пытность» хищника). Однако взятые по отдельности они демонстрируют столь сильные отличия, что рассмотрение их приводит нас к неожиданному выводу, причем синкретизм фигуры хищника не играет здесь почти никакой роли.

Изображение головы архара принадлежит к одному из иконографических типов, характерных для Центральной Азии: с ухом, глазом и ртом, находящимися примерно на одной линии (глаз иногда бывает расположен немного выше). Ухо и глаз «окружены»

закрученным в кольцо рубчатым рогом, причем его конец выходит за пределы верхней части морды. Известны подобные изображения, выполненные из дерева, рога, металла [Руденко, 1953, табл. XXXIV– XXXVI; 1960, табл. XXIX–XXXI; Грач, 1980, с. 113, рис. 40; Кубарев, 1991, рис. 29, табл. XXVI, 35; XLVII, 8; L, 7; Полосьмак, 1994, рис. 105; The Golden Deer…, 2000, cat. 174, 203; Семенов, 2003, табл. 11, 39; Богданов, 2006, табл. XXIV, 4; LXXIV, 6; Королькова, 2006, табл. 11, 11 ; Базарбаева, 2008, рис. 1, 2–4]. Рисунок головы архара на зеркале из Мажалык-Хо-вузу I исполнен уверенной рукой, умело и в полном соответствии с каноном.

Иное впечатление производит фигура «копытного хищника». Абрис туловища с поднятой головой и направленной вперед мордой характерен для изображений лежащего, припавшего к земле животного. Ноги (лошадиные) показаны подогнутыми. В сценах терзания головы травоядного животного хищник чаще всего изображен спокойно стоящим на прямых ногах с опущенной головой и направленной вниз мордой [Черемисин, 2008, табл. XXVI], а лежащий или припавший к земле встречается очень редко, причем обычно это полнофигурные изображения на предметах, размер и форма которых ограничивает возможность показать животных стоящими [The Golden Deer…, 2000, cat. 24–26; Полосьмак, 1994, рис. 21].

Пасть широко раскрыта, зубы показаны самым простым и примитивным способом – косой решеткой (ХХХ). Их пересекает линия первоначально нанесенного верхнего контура пасти. Обычно зубы у хищников изображались с особой тщательностью и анатомически верно: резцы (редко), за ними клыки (как правило), затем два – четыре или больше премоляров и моляров. Иногда показан и язык. Если зубы передавались условно, это несмыкающиеся более или менее одинаковые треугольные зубчики сверху и снизу или (крайне редко) простой зигзаг (/\/\/\), а изображений косой решеткой неизвестно.

Ухо округлое, находится в пределах туловища и производит впечатление вислого, из-за чего, вероятно, некоторые исследователи называют зверя собакой. Обычно у хищников изображались подтреугольные с заостренным кончиком, торчащие, выступающие за контуры туловища уши, только у тигров – округлые, находящиеся почти полностью в пределах туловища, но и они имеют небольшой острый кончик, торчащий вверх. Изображений вислых ушей у хищников неизвестно.

Поло сы на шее указывают, вероятно, на тигра. Их всего четыре, они С-образной формы, нанесены не очень аккуратно – у первой и последней верхние кончики выступают за пределы туловища. У большинства изображений тигра полосатость показана весьма изощренно, хотя встречаются и более про- стые варианты, в т.ч. с С-образными полосами, но выполненными более тщательно [Богданов, 2006, табл. XXV, 2; XXVIII, 1].

Передняя нога с копытом несоразмерно велика, подогнута, место присоединения ее к туловищу изображено неумело и анатомически неправильно. Задняя часть фигуры выполнена несколькими штрихами (на прорисовке видны четыре, хотя хватило бы одной линии). Бедро передано анатомически верно, ниже нога едва намечена. Хвост загнут крючком и закинут за спину, что в изображениях хищников встречается сравнительно редко. В сценах терзания он обычно показан направленным вниз [Черемисин, 2008, табл. XXVI], а закинутый за спину более характерен для фигур хищников с повернутой назад головой [По-лидович, 2002, с. 201, рис. 6].

Иконография и техника изображения головы архара и «копытного хищника» демонстрируют такую большую разницу, что можно предположить исполнение их разными мастерами. Тот, кто вырезал голову архара, имел уверенную «поставленную» руку и был хорошо знаком с изобразительными канонами. «Мастер 2», изобразивший «копытного хищника», отличался слабыми навыками художника и резчика, плохо ориентировался в канонах. Его рисунок получился неумелым, «неканоничным» и незавершенным (изображения задней ноги и хвоста не доведены до конца). Прочерченные линии прерывисты, в процессе работы инструмент постоянно останавливался, в месте его отрыва от поверхности «мастер 2» почти всегда не мог продолжить начатую линию. Он не имел представления, как в соответствии с каноном изобразить зубы и уши, а верно показать сочленение передней ноги с туловищем – непосильная для него задача. На свободном поле поверхности зеркала видны беспорядочные штрихи, производящие впечатление «пробы пера». Напротив колена передней ноги имеется, как кажется, пробное изображение глаза. Может быть, это рисунок ученика, не имеющего твердой руки и не искушенного в изображении животных. Насколько уверенно и безукоризненно точно «мастер 1» выполнил голову архара, настолько же беспомощно «мастер 2» изобразил «копытного хищника».

Можно предположить, что при исполнении композиции на зеркале мастера имели перед глазами какой-то образец. Очень похожее изображение мы видим на саркофаге из Башадара. Головы архаров на нем именно того типа, что на зеркале из Мажалык-Ховузу I. Тигры также уткнулись но сами в головы архаров, не кусая их. Контур тела животного на зеркале и особенно абрис головы (причем в первоначальном исполнении – с тяжелой массивной верхней частью) очень похожи на фигуры башадарских тигров. Может быть, мы имеем дело с результатом «урока рисования». Отметим, что наряду с мастерски выполненными изобра- жениями на восточных зеркалах нередко встречаются совсем неумелые, едва превосходящие уровень каракуль [Черемисин, 2008, табл. XXXV]. Интерпретировать их следует с осторожностью.

Уникальность и иконографические особенности изображения на зеркале из Мажалык-Ховузу I заставляют относиться к нему, как к единичному и случайному. Поэтому предполагать, что у ранних кочевников существовал устойчивый образ «копытного хищника», подобный образам «грифо-барана», «рогатого хищника» или «копытного грифона», не приходится. В таком случае мы вновь оказываемся перед проблемой – кто же изображен внутри фигуры медведя на ложечке из Сары. Если это не фантастический «копытный хищник», или «хищное копытное», т.е. вообще не синкретический образ, остается предположить, что запечатлено какое-то реальное животное.

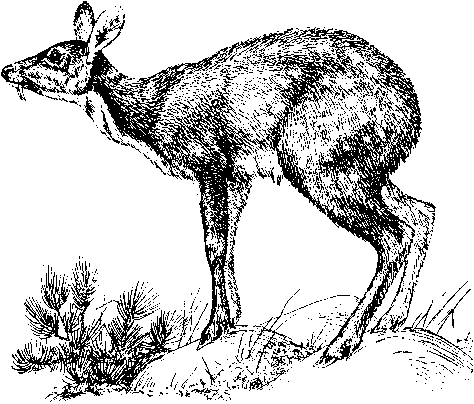

Версия 2 – реальное животное. Еще раз перечислим его приметы. Это безрогое копытное с тяжелой задней частью и более легкой передней, очень тонким туловищем, небольшим хвостиком, довольно крупными глазами, ушами значительных размеров и большими клыками. Показано оно, вероятно, в прыжке, забросившим назад переднюю ногу и низко опустившим голову.

Приведем описание животного, весьма сходного с изображенным на ложке: «Кабарга по внешнему облику резко отличается от остальных оленей и от всех других копытных. Общий склад легкий и изящный. Задние конечности очень длинны и с сильной мускулатурой, передние же сравнительно тонки и слабы; грудная клетка мала. Благодаря этому задняя часть тела выглядит гораздо больше, шире и массивнее передней, а спина сильно изогнута и в крестце животное гораздо выше, чем в плечах. При небольшой голове, относительно тонкой, не длинной, довольно низко посаженной шее кабарга выглядит как бы “сгорбившейся” или пригнувшейся» [Млекопитающие…, 1961, с. 83–84]. По своему общему облику животное, изображенное на ложке, – изящное, с мощной задней ногой и тонкой передней, «сгорбленное» – весьма напоминает кабаргу (рис. 5). Еще больше это сходство проявляется в изображении головы зверя. У кабарги «голова относительно небольшая, удлиненная, с довольно большими глазами. Уши длинные и широкие с более или менее круглой вершиной, очень подвижные. Изо рта самцов торчат прямо вниз большие, слегка саблевидно изогнутые тонкие и очень острые клыки. Их концы у старых самцов опускаются значительно ниже подбородка» [Там же, с. 84]. Здесь присутствуют все приметы изображенного на ложке животного – крупный глаз, длинное и широкое ухо, большие изогнутые клыки. Правда, очень большие клыки показаны и в верхней, и в нижней челюсти, а у реальной кабарги нижние не отличаются по размерам от резцов [Там же, с. 85].

Рис. 5. Сибирская кабарга ( Moschus sibiricus Pallas), взрослый самец [Флеров, 1952, рис. 18].

Специфичен способ передвижения кабарги: «Даже при медленных аллюрах… двигается довольно большими, исключительно легкими, мягкими пружинящими прыжками, опустив голову, что еще больше подчеркивает ее своеобразие» [Там же, с. 84]. На ложке показано животное в движении, в характерной манере «прыжкового» бега кабарги с опущенной головой. Откинутая далеко назад передняя нога, может быть, передает замечательную особенность животного при быстром беге касаться передними ногами земли позади задних, так, что в оставляемых следах отпечатки передних ног «отстают» от задних, как у зайца [Там же, с. 97]. Длинные копыта с тонкими заостренными кончиками характерны для кабарги [Флеров, 1952, с. 25].

Хвост у кабарги «очень мал и из меха не выдается» [Млекопитающие…, 1961, с. 84]. Это не вполне совпадает с изображением на ложке – небольшой хвост показан «выдающимся из меха». Зато анатомически верны другие детали: у взрослых самцов хвост голый, с округленным концом, а главное, на его внутренней поверхности «есть железы, выделяющие секрет с резким “козлиным” запахом» [Жизнь животных, 1971, с. 451]. Надо полагать, именно эти железы показаны на рисунке в виде обособленного «островка» на хвосте, что может решительно указывать на кабаргу.

Если принять данное предположение, неизбежен вопрос: каким образом на предмете из обихода ранних кочевников Южного Урала могло появиться изображение кабарги, эндемика Восточной Азии? «Можно сказать, что кабарга населяет всю восточную половину этого континента, за исключением пустынных районов. На западе она распространена до Алтая, занимая целиком эту горную систему» [Флеров, 1952, с. 40]. На указанной территории кабарга обитала и всю четвертичную эпоху, не выходя за его пределы

[Верещагин, Барышников, 1985, с. 9, табл. 1]. Здесь мы можем только строить догадки. Известность кабарги распространяется далеко за пределы ее ареала благодаря кабарожьей струе – мускусу, являющемуся секретом особой железы, расположенной между пупком и половыми органами самца. Само научное название кабарги Moschus moschiferus означает «мускус», «мускусное животное». «В прошлом мускус кабарги использовался в европейской и восточной медицине и с этой целью вывозился из Сибири с давних времен» [Млекопитающие…, 1961, с. 97]. Можно предположить, что в эпоху ранних кочевников его известность достигала Южного Урала. Это не объясняет, конечно, того, каким образом здесь было выполнено натуралистическое изображение кабарги, видеть которую живьем обитатели региона едва ли могли.

Ложечки с изображениями животных – специфический предмет материальной культуры кочевников Южного Урала. К западу от Урала их найдены единицы, к востоку – нет вообще. Несомненно, ложечка из Сары также изготовлена на Южном Урале. Об этом говорит и изображение медведя в местной манере. Версию о том, что она могла быть изготовлена где-то на востоке и принесена оттуда на Южный Урал, нужно отвергнуть. Скорее всего, изображение кабарги не могло быть скопировано с какого-нибудь другого предмета в зверином стиле, попавшего в регион с более восточных территорий. Такого образца среди огромного количества изображений животных, найденных на Алтае, в Туве, Синьцзяне, Ордосе, нам не встретилось. Археологически кабарга широко представлена в погребениях кочевников Центральной Азии. Амулеты из ее клыков во множестве найдены в Туве [Полторацкая, 1966, рис. 6, 16 ; 7, 16 ; 8, 11 ; Грач, 1980, с. 111, 114, 117, 118, 130, рис. 38, 13–24 ; 60, 2 ; 61, 2 ; 112, 2 ; Семенов, 2003, с. 12, 28–29, 42, табл. 9, 1–5 ; 56, 24–28 ; 58, 18, 19 ; 62, 3–8 ; 68, 14, 15 ], есть они на Алтае [Завитухина, 1966, с. 63, рис. 3, 6; Семенов, 1999, с. 166], по остальным регионам у нас нет достоверных данных. Эти предметы нередко находят вместе с такими же амулетами из клыков кабана, медведя, зубов марала. Изображения всех названных животных в искусстве кочевников Центральной Азии есть, но кабарги – нет.

На данный момент ситуация с разрешением вопроса о том, как могло появиться изображение кабарги на ложечке из Сары, практически тупиковая. Приходится ограничиться констатацией того, что животное, изображенное внутри фигуры медведя, из реальных зверей похоже только на кабаргу, и принять эту версию лишь как гипотезу.

Зададимся двумя другими вопросами: почему кабарга изображена именно на ложке и внутри фигуры медведя? О предназначении ко стяных ложечек ранних кочевников существует две основные версии: это предмет женского обихода, предназначенный для растирания косметических красителей, или ритуальный атрибут – инструмент для жертвоприношений. Если предположить, что ложечка из Сары как-то связана с кабарожьей струей, она может выступать и в той и другой роли. Мускус может быть и косметическим (парфюмерным) средством, и жертвенной субстанцией. В древности он был прежде всего лекарством, что подтверждает Геродот, писавший об употреблении его (правда, не кабарожьего, а бобрового) будинами в лечебных целях (IV, 109). Кажется, именно в этой сфере можно найти связь кабарги и медведя.

Нужно оговорить, что прямолинейная трактовка смысла изображения как проглатывания кабарги медведем представляется неубедительной. Кабарга показана живой, находящейся в движении. Кроме того, в природе медведь не является ее естественным врагом [Млекопитающие…, 1961, с. 96]. В мифологии нам не известны сюжеты, героями которых были бы медведь и кабарга. Связь этих животных обнаруживается в традиционной медицине. В тибетском каноне медицинской науки «Чжуд-ши» среди лекарственных средств многократно упоминаются мускус и медвежья желчь, нередко в смеси. Может быть, ложечка служила для смешивания ингредиентов лекарства и дачи его пациенту. Смысл изображения в данном случае таков: символически показана целебная смесь в виде животных, чьи субстанции содержатся в лекарстве. Все это, конечно, не более чем предположения.

Обсуждение результатов. Нужно признать, что полностью отвергнуть или подтвердить ни одну из версий нельзя. В обеих мы сталкиваемся с уникальными ситуациями. Либо представлен образ фантастического животного – «копытного хищника», не имеющий надежных аналогов, либо запечатлено реальное животное, судя по ряду признаков, кабарга, других изображений которой в зверином стиле нет.

Ситуация довольно парадоксальная. Резчик саринской ложечки, в отличие от «мастера 2», выполнившего фигуру животного на зеркале из Мажалык-Ховузу I, не допустил никаких ошибок и вырезал именно то, что хотел. Сохранились следы его первоначального рисунка, от которого он практически не отступал. Вопрос лишь в том, что резчик хотел изобразить. Версию о кабарге в какой-то мере поддерживает «внешняя» фигура медведя, исполненная так, что легко опознается реальное животное. Если у резчика такой же подход был к «внутреннему» изображению, это, скорее всего, кабарга*. В пользу того, что изображено травоядное, а не хищное животное, свидетельствует отсутствие в композициях на ложечках варианта «хищник + хищник», известны только «тра- воядное + хищник» (Дарьевка, Никольское), «травоядное + хищник + орел» (Елизаветовский, Сын-тас, Жалгыз-Оба), «травоядное + орел» (Танаберген). Можно предположить, что на ложечке из Сары запечатлен сюжет зооморфного превращения в результате нападения хищного животного на травоядное. Согласно Д.В. Черемисину, хищник-терзатель в этом случае приобретает черты пожираемой им жертвы (см. выше). На ложечке мы наблюдаем обратную картину – проглоченная хищным животным жертва сама превращается в хищника. Для этой мифологемы требуется уже какое-то иное семантическое обоснование. На данный момент его у нас нет.

Заключение

После проведенного анализа мы не можем предпочесть ни один из рассмотренных вариантов. Тем не менее отметим, что в обоих случаях просматривается связь с восточными относительно Южного Урала территориями. Даже если считать изображение на зеркале из Мажалык-Ховузу I малодостоверным, все равно подавляющее большинство синкретических образов животных, сочетающих признаки хищников и травоядных, представлено в зверином стиле Центральной Азии. Это «рогатые тигры», «рогатые барсы», многочисленные, например, в пазырыкском искусстве [Богданов, 2006, табл. LXX, 2, 4; LXXXIII, 1; CIV, 3A; CXXII, 7; Черемисин, 2008, табл. XXXVI]. На западе такие образы единичны: в зверином стиле степной Скифии А.Р. Канторович отметил только одного «ро-

Рис. 6. Золотые серьги из кург. 1 могильника Сара. Фото Я.В. Рафиковой.

гатого льва» и одного «оленельва» (льва с рогами оленя) [2002, табл. 1]. На Южном Урале их нет совсем.

Какая-то связь ранних кочевников Южного Урала с Центральной Азией, по всей видимости, существовала. В материалах из Сары, помимо рассмотренной ложечки, есть другие находки, определенно указывающие на такую связь. Обнаруженные в том же кургане две золотые серьги с припаянными к кольцам биконическими декоративными элементами (рис. 6) являются несомненными дериватами золотых серег с коническими колпачками, распространенных в основном в Туве и на Алтае [Семенов, 1999; Дэвлет, 2004; Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010, taf. 12, 2, 5 ; 57, 5 ; 58; 191, 1, 2 ; 93, 2 ]. Подобные находки западнее этих регионов объясняются Ю.Ф. Кирюшиным и А.А. Тишкиным перемещением носителей данной традиции из восточных районов на запад [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 90], в т.ч. и на Южный Урал. Откуда-то с востока сюда мог быть принесен и образ «копытного хищника» или кабарги. Однако тема восточных влияний в культуре ранних кочевников Южного Урала формально выходит за рамки данной статьи.