Изображение процессии всадников на золотой обойме из сибирской коллекции Петра I

Автор: Очир-горяева М.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу изображения группы всадников на золотой четырехгранной обойме из Сибирской коллекции Петра I. По развертке этого изделия, впервые опубликованной в 1890 г., отдельно рассмотрены кони и люди, что позволило установить точное количество, позы и состояние всадников (четверо - живые, трое - мертвые), а также датировать обойму по отсутствию стремян скифо-сарматской эпохой. Предложена интерпретация изображения как похоронной процессии, опирающаяся на этнографические сведения об аналогичных способах транспортировки умерших у тюрко-монгольских народов. В захоронениях евразийских кочевников скифо-сарматской эпохи встречаются останки погребенных в т.н. танцующей позе или позе всадника - на спине с подогнутыми и широко расставленными ногами. О.В. Обельченко, рассмотрев такие случаи в курганах Согда II-I вв. до н.э. высказал аргументированное мнение о том, что расставленные ноги погребенных свидетельствуют о доставке трупа к могиле посаженным в седло. Похоронная процессия, запечатленная на золотой обойме, наглядно подтверждает такое объяснение «позы всадника». Однако это, скорее всего, не бытовая сцена. Можно предположить, что изображены мифологические персонажи или фольклорные герои племен скифо-сарматской эпохи.

Коллекция петра i, золотая обойма, всадники, скифы, транспортировка умерших, погребенные в «позе всадника»

Короткий адрес: https://sciup.org/145146021

IDR: 145146021 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.067-073

Текст научной статьи Изображение процессии всадников на золотой обойме из сибирской коллекции Петра I

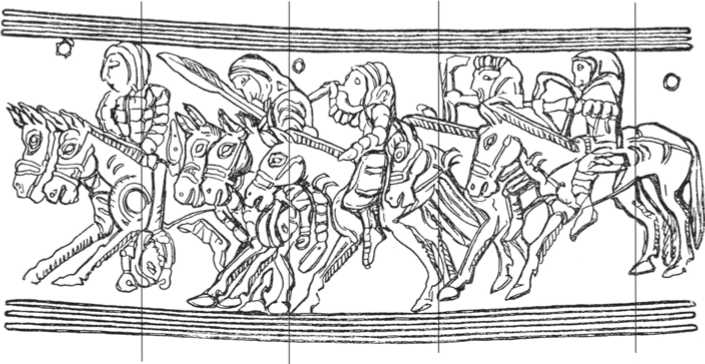

Сибирская коллекция Петра I представляет собой первое археологическое собрание России. В ней насчитывается ок. 250 художественных изделий из золота, некоторые относятся к шедеврам древнего искусства VIII в. до н.э. – II в. н.э. Коллекция была собрана в первой четверти XVIII в., но ее изучение продолжается до сих пор. В ходе исследования роли коня в погребальном обряде и культуре кочевников скифской эпохи (второй половины VI – IV в. до н.э.) степной Евразии [Очир-Горяева, 2012] я обратила внимание на одно золотое изделие из Сибирской кол- лекции Петра I, а именно на четырехгранную обойму с изображением группы всадников (рис. 1). Развертка данного предмета впервые была опубликована в 1890 г. [Толстой, Кондаков, 1890, рис. 76]. Авторы полагали, что это группа из пяти всадников с запасными лошадьми, к одной из которых привязана отрубленная голова врага.

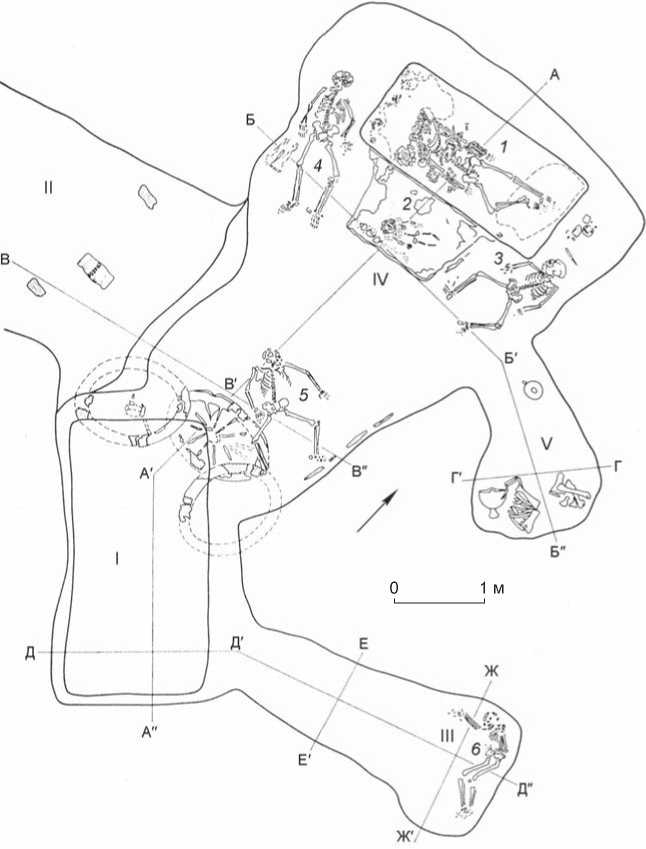

М.П. Грязнов рассматривая «древние изображения, где человек представлен во взаимодействии с другими людьми и животными», наряду с парными поясными бляхами скифо-сарматской эпохи из Сибирской коллекции Петра I со сценами «охоты на кабана» и «отдыха под деревом», которые он интерпретировал,

Рис. 1. Золотая обойма из Сибирской коллекции Петра I. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, инв. № Си.1727-1/132.

0 5 cм

Рис. 2. Прорисовка изображения (по: [Руденко, 1962, рис. 29]). Границы сторон предмета нанесены по фотографии [Там же, табл. XXII, 18].

Рис. 3. Изображение на поясной бляхе из коллекции Петра I (по: [Brentjes, 1982, S. 82]).

уже скифо-сарматской эпохой: в сценах охоты и в сцене отдыхающих под деревом всадников на парных поясных бляшках (рис. 3) [Там же, с. 298]. В другой своей работе С.И. Руденко писал: «В Сибирской коллекции имеется еще одна картина несовершенная по выполнению, но очень интересная по содержанию. На одной из алтайских золотых пластинок… изображены пять всадников, вооруженных луками и мечами, сопровождающих перекинутое через спину лошади тело своего соратника, а быть может врага» [1960, с. 306]. По описанию С.И. Руденко получается, что на обойме изображено пять живых всадников и один мертвый. Впоследствии это изображение не привлекало внимание исследователей, поэтому до сих пор осталось невыясненным ни его значение, ни точное количество всадников, как живых, так и мертвых.

опираясь на героический эпос тюрко-монгольских народов, упомянул и золотую обойму. Исследователь выразил сомнение в возможности ее датирования и дал следующее описание: «На обойме изображен ряд вооруженных всадников на конях, едущих тремя группами – впереди два, затем три и опять два. Два всадника, по одному в первых двух группах, по-видимому, убитые, – они сидят в седле (или перекинуты через седло), а тело их беспомощно повисло вниз головой» [Грязнов, 1961, с. 29]. По описанию М.П. Грязнова получается, что изображено семь всадников, двое из которых мертвы.

С.И. Руденко в работе, по священной публикации Сибирской коллекции Петра I, определил изображение на золотой обойме как «сцену возвращения воинов из похода». Его прорисовка отличается в мелких деталях от опубликованной М.П. Грязновым. Вероятно, рисунок был подправлен в соответствии с оригиналом (рис. 2) [Руденко, 1962, рис. 29]. Признав «типичным для горноалтайских племен скифского времени» стиль изображения лошади «с подстриженной гривой, уздой и седлом», С.И. Руденко не сомневался в датировке золотой обоймы. Он опирался на совпадение в деталях изображения коней на других предметах из коллекции Петра I, датированных

Анализ и интерпретация изображения

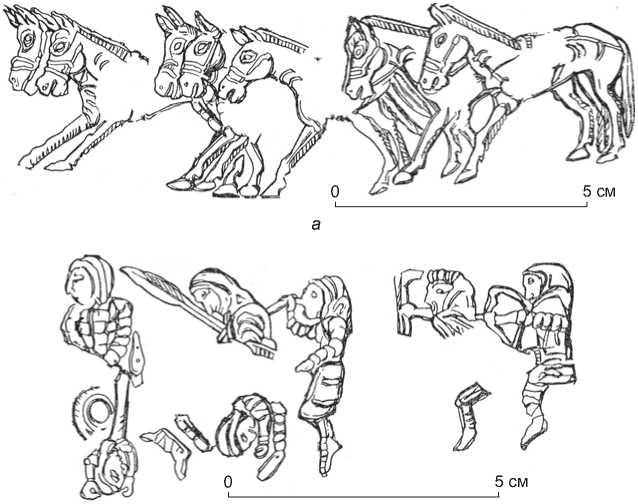

Рассмотрим повнимательнее процессию всадников. Прежде всего выясним количество коней. Для облегчения подсчета из прорисовки изображения выделены только лошади. На получившейся вырезке видно, что изображено семь коней, двигающихся тремя группами: два во главе процессии, три в середине и два в конце (рис. 4, а ). Все они взнузданы, оседланы, гривы ко-

б

Рис. 4 . Вырезки с изображениями коней ( а ) и всадников ( б ).

ротко подстрижены. Кони изображены двигающимися рысью: ноги вытянуты вперед, корпус прямой, шея приподнята, голова слегка опущена. При движении галопом корпус лошади обычно подан вперед, шея вытянута, голова приподнята.

На следующей вырезке, где выделены только изображения людей, видно, что всего изображено семь человек (рис. 4, б ). Всадники в одинаковых панцирях и головных уборах типа закрытых шлемов. Качество изображения не позволяет делать более определенные выводы. Постараемся определить количество живых и мертвых всадников в группе. Живыми являются два лучника, стреляющие из луков, и два всадника – один (№ 1) впереди процессии, другой (№ 2) в середине. Двое мертвых воинов посажены в седла, но тела их безвольно свешиваются с холок лошадей. Тело переднего воина свешивается с правой стороны коня. Зрителю видны голова и правая нога. Тело воина в середине процессии свешивается с левой стороны лошади. Зрителю видны голова, левые рука и нога. Кони с этими воинами движутся в начале процессии, сразу за конем всадника 1. То, что оба мертвы, было отмечено еще М.П. Грязновым. С.И. Руденко заметил только одного из них. Но при более внимательном рассмотрении можно установить, что всадник в центре композиции, едущий в седле с опущенной на древко копья головой и безвольно согнутой спиной, также лишен жизни. Его придерживает с помощью палки всадник 2. Палка с древком копья образуют своего рода крестовину, которая подпирает мертвого воина с правой стороны. Таким образом, на обойме изображено семь всадников, трое из них мертвы. Следует обратить внимание на отсутствие у всех стремян. Это является веским аргументом в пользу датировки изображения на золотой обойме скифо-сарматской эпохой. Как известно, стремена и жесткие седла появились в Средневековье, а кочевники раннего железного века пользовались мягкими седлами без стремян.

Для понимания значения процессии ключевыми являются изображения двух лучников. У одного из них лук натянут и стрела еще не выпущена. Древко и тетива образуют подромбическую фигуру, левая рука проходит посередине этой фигуры, кулак сжат в центре рукояти. У другого лучника стрела уже выпущена, лук изображен в виде почти прямой линии с загнутым верхним концом, а его нижняя часть скрыта. Левая рука всадника все еще держит лук в рабочем состоянии, кулак сжат в центре рукояти, тетива не показана вовсе. На развертке изображения кажется странным, что лучники направили свои луки по ходу движения процессии, как конвоиры. Однако предмет четырехгранный (на рис. 2 границы граней показаны вертикальными линиями). Тогда получается, что лучники стреляют куда-то в сторону, а не в направлении движения группы всадников. Именно это по- служило толчком к толкованию процессии как погребальной. Из этнографии монголоязычных бурят и западных монголов (ойратов) известно, что во время доставки умершего мужчины к месту погребения выстреливали из его лука в сторону дома, иногда еще и в сторону врага, а, возвращаясь, подбирали стрелу либо сразу же отправляли за ней всадника. Впоследствии она хранилась в семье умершего. Видимо, стрела символизировала передачу жизненной силы, энергии оставшимся живым, семье, прежде всего потомству. По сведениям этнографов, буряты надевали на покойника полное вооружение, сажали верхом на его лучшего коня, оседланного и в лучшей сбруе, и везли к месту захоронения, поддерживая с двух сторон; коня вел в поводу один из участников похорон. По пути выстреливали из лука умершего в сторону дома, возвращаясь с похорон, подбирали стрелу и брали с собой в дом [Семейная обрядность..., 1980, с. 91–95]. Вот как описывает данный обряд Ф.А. Фи-ельструп: «Одев покойника, приготовляли коня, которого седлали самым лучшим образом. Обряженного коня держал особый раб* (“держащий лошадь”, или “человек-коновязь”). На этого коня хун-сэргэ** сажал умершего хозяина и тот же хун-сэргэ помогал хозяину “слезать” с коня... <…> ...прочие рабы шли сзади и делали три круга около стоянки... Отойдя несколько от места стоянки, пускали стрелу назад, а потом ехали далее» [2002, с. 113]. Эта аналогия позволяет предложить новое толкование группе всадников – как похоронной процессии, доставляющей к месту погребения своих погибших. В пользу такой интерпретации как будто свидетельствует малое число сопровождающих. У многих кочевых в недавнем прошлом народов к месту погребения едут только мужчины и в минимальном количестве. Много людей собирается лишь у дома умершего как на похоронах, так и на поминках.

В рассматриваемой погребальной процессии представлено два вида транспортировки покойников на коне. Первый применен к двум умершим. Они были посажены в седло, а затем уложены на холку коня, с которой тела свешиваются с одной стороны лошади. С.И. Руденко ошибочно полагал, что умерший был перекинут поперек седла. Такая транспортировка также известна по этнографическим и фольклорным данным

[Очир-Горяева, 2014]. Но свисающие по обе стороны лошади ноги переднего мертвого и левая нога, повисшая параллельно левой руке, следующего не оставляют сомнений. По всей видимости, труп был закреплен в этом положении путем привязывания и, возможно, использования перевеса с другой стороны лошади. На эту мысль наталкивают детали изображения переднего умершего. Его тело свешивается с правой стороны лошади, а с левой показана некая широкая перевязь, идущая от холки под брюхо, а под нее «уходит» круглый предмет, диаметром с голову человека. Согласно этнографическим данным, при перевозке покойника его крепко привязывали к седлу лошади с одной стороны, а с другой уравновешивали привя- занным к седлу грузом – бревном или камнями, положенными в кожаный мешок [Семейная обрядность..., 1980, с. 93; Фиельструп, 2002, с. 112]. Можно полагать, что на рассматриваемом изображении показан этот способ транспортировки умерших.

Необъясненной о стается еще одна деталь на изображении лошади мертвого всадника во главе процессии. На передней луке седла укреплен некий предмет, состоящий из двух вертикально стоящих с обеих сторон седла полок с двумя заклепками на боковой поверхности. Эта конструкция напоминает детское седло эрмялжин (монг. яз.), которое имеет высокие выступы-отростки, поддерживающие малыша. Возможно, этот предмет был установлен на передней луке седла для лучшей фиксации трупа и перевеса на лошади.

Второй способ транспортировки умершего, представленный на рассматриваемом изображении, был более популярным и , судя по этнографическим данным, имел варианты. Наиболее часто встречаются сведения о том, что умершего сажали в седло, сопровождающий садился сзади на круп коня и держал труп. В других случаях покойника придерживали с двух сторон два всадника. На золотой обойме показан несколько иной вариант, когда умерший поддерживается в вертикальном положении с одной стороны с помощью крестовины из копья и длинной палки, а с другой всадником. Похожий способ описан в этнографической литературе, но в нем крестовина опирается на стремена, поэтому полного совпадения быть не может, но принцип один и тот же: «Две палки привязаны от стремян накрест под подбородком трупа, затем привязывают сзади к подхвостнику. Двое всадников едут по бокам и держат его на аркане, а один ведет под уздцы» [Фиельструп, 2002, с. 112]. На рассматриваемом изображении крестовина приходится на уровень подмышек умершего. Очевидно также, что закреплена она была иным способом, ввиду отсутствия стремян.

Таким образом, интерпретация изображения группы всадников на золотой обойме из коллекции Петра I

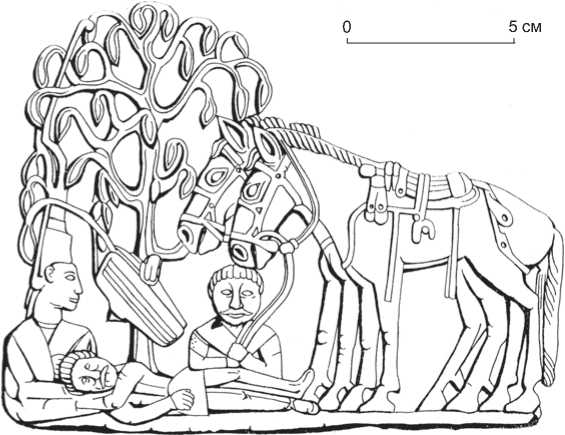

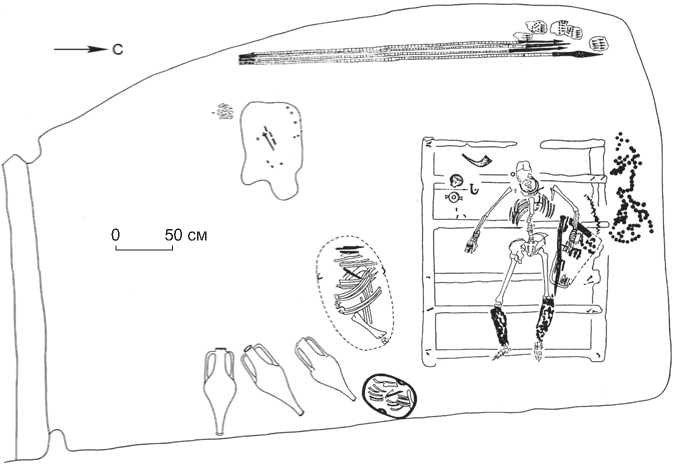

Рис. 5 . План боковой гробницы в кургане Толстая Могила (по: [Мозолевський, 1979, рис. 30]).

I – входная яма 1; II – дромос из входной ямы 2; III – погребальная камера девочки-«служанки»; IV – камера основного погребения; V – хозяйственная ниша.

Погребения: 1 – царицы; 2 – ребенка; 3 – «кухарки»; 4 – воина-«стражника»; 5 – «колесничего»; 6 – девочки-«служанки».

Рис. 6 . План погр. 2 в кургане Соболева Могила (по: [Мозолевский, Полин, 2005, с. 161, рис. 91]).

как похоронной процессии выглядит вполне убедительно. Важным результатом данного небольшого исследования является подтверждение датировки изображения скифо-сарматской эпохой. В захоронениях евразийских кочевников этой эпохи встречаются останки погребенных на спине с подогнутыми и широко расставленными ногами (т.н. танцующая поза, поза всадника) или в «атакующей позе», когда одна нога подогнута и отставлена в сторону, а вторая расположена прямо [Смирнов, 1964, с. 92]. Руки в этих случаях широко раскинуты. Иногда левая рука согнута в локте и отведена в сторону, т.е. как бы держит повод, а правая или незначительно согнута, или вытянута, как если бы в ней находилась нагайка. Такие погребения не являются массовыми, но встречаются. Приведу отдельные примеры. В боковой гробнице скифского царского кургана Толстая Могила как особа знатного рода и двухлетний ребенок, так и сопровождающие их служанка (в ногах), охранник (в головах) и возничий (около колес) были захоронены с широко расставленными ногами (рис. 5). В погр. 2 скифского кургана Соболева Могила знатный пожилой воин также был уложен в позе всадника (рис. 6). Эти позы фиксируются авторами публикаций, но никак не комментируются. Попыталась интерпретировать данное явление Р. Ролле. Она предположила возможность ритуального изнасилования перед смертью или постмортального, но это, по ее же мнению, не объясняет погребение с широко раставленными ногами мужчин [Berg, Rolle, Seemann, 1981, S. 142–144, Abb. 139–140]. Cуществует мнение, что ноги первоначально были поставлены на ступни коленями вверх, а в процессе ар-хеологизации распались на обе стороны [Скрипкин,

1984, с. 74]. Но в таких случаях кости ступней находятся близко и параллельно друг другу, как в ямных погребениях бронзового века. В рассматриваемых же захоронениях ноги были не просто согнуты в коленях, но и расставлены, т.е. ступни располагались на расстоянии друг от друга. Такие позы погребенных в курганах Согда II–I вв. до н.э. были рассмотрены О.В. Обель-ченко. Он высказал аргументированное мнение, что расставленные ноги свидетельствуют о доставке трупа к могиле посаженным в седло [Обельченко, 1992, с. 118–120]. Похоронная процессия на золотой обойме является наглядным подтверждением именно такого объяснения этой позы погребенных.

Заключение

Хотелось бы отметить еще один аспект, касающийся изображения на золотой обойме. М.П. Грязнов в упоминающейся выше статье к каждому сюжету на рассмотренных им предметах приводил параллель из эпоса тюрко-монгольских народов. Исключение составляет только изображение на золотой обойме из Сибирской коллекции Петра I. В героическом эпосе и фольклорных произведениях главные герои совершают все новые подвиги и в памяти народа живут вечно. Без сомнения, на золотой обойме представлена не обыденная бытовая сцена, а, скорее всего, иллюстрация к героическому сказанию или мифу. Многочисленные предметы торевтики, на которых изображены сюжетные сцены с участием людей и мифологических животных, свидетельствуют о существовании у кочевников скифской эпохи раз- витого и многогранного мифологического творчества, в т.ч. героических сказаний. Этот вопрос неоднократно ставился как объект изучения в археологической литературе, но специальных исследований мало [Граков, 1950, с. 7–8; Hancar, 1976; Jacobson, 1993]. В то же время во всех работах, касающихся семантики изображений, логически подразумевалось наличие в скифскую эпоху мифов и героических сказаний, отдельные элементы которых остались в качестве реликтов в фольклоре и эпосе современных народов.

Исследование проведено по теме НИР «Особенности культурной адаптации населения степной зоны Волго-Уралья в эпоху ранних и средневековых кочевников» (Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, 2016–2020 гг.) и в рамках проекта Калмыцкого научного центра РАН «Общественно-политическое развитие народов Юга России в XVIII–ХХ вв.» (номер госрегистрации в ЕГИСУ НИОКР АААА-А17-117030910096-7).

Список литературы Изображение процессии всадников на золотой обойме из сибирской коллекции Петра I

- Граков Б.Н. Скифский Геракл // КСИИМК. - 1950. -Вып. XXXIV. - С. 7-18.

- Грязнов М.П. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. - 1961. - Вып. 3. -С. 7-31.

- Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э.: Бабина, Водяна и Соболева могилы. -Киев: Стилос, 2005. - 624 с.

- Мозолевський Б.М. Товста Могила. - Киïв: Наук. думка, 1979. - 252 с.

- Обельченко О.В. Культура античного Согда. - M.: Наука, 1992. - 256 с.