Изображение всадника на фрагменте скорлупы страусового яйца

Автор: Асеев И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (34), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу изображения всадника, выполненного тонкими резными линиями на ископаемом фрагменте скорлупы страусового яйца, найденном на песчаном выдуве в пустыне Гоби (Монголия). Рисунок рассматривается на фоне и в сравнении с петроглифами тюркской эпохи в Монголии, Прибайкалье, на Алтае и датируется этим же временем, но не позднее V-VIвв. Находку можно отнести к культовым предметам, связанным с шаманизмом. Миниатюрность изображения на столь хрупком материале, как скорлупа страусового яйца, предопределяет его назначение как фетиша, который постоянно можно носить при себе.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522657

IDR: 14522657 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Изображение всадника на фрагменте скорлупы страусового яйца

ки рисунка по контуру более углубленными линиями художник придал изображению объем, сходный с горельефом. Бесспорно, какую-то роль в углублении этих линий и их шлифовке в течение длительного времени сыграли эрозийные воздействия. Для фигуры коня характерны реалистичные, но несколько тяжеловесные формы – большая голова с мощной, изогнутой у холки шеей, массивные ноги. Намечен прогиб спины, переходящий в крутой круп и пышный, слегка приподнятый хвост, по которому во всю длину прочерчены две линии, придающие ему объем. Конь изображен в движении. Тонкой линией от храпа показана спускающаяся на шею узда. Всадник изображен анфас, с откинутой назад на уровне плеча рукой. Резной линией намечены очертания головы. Неправильным прямоугольником обозначен свисающий со спины коня короткий чепрак или подседельник.

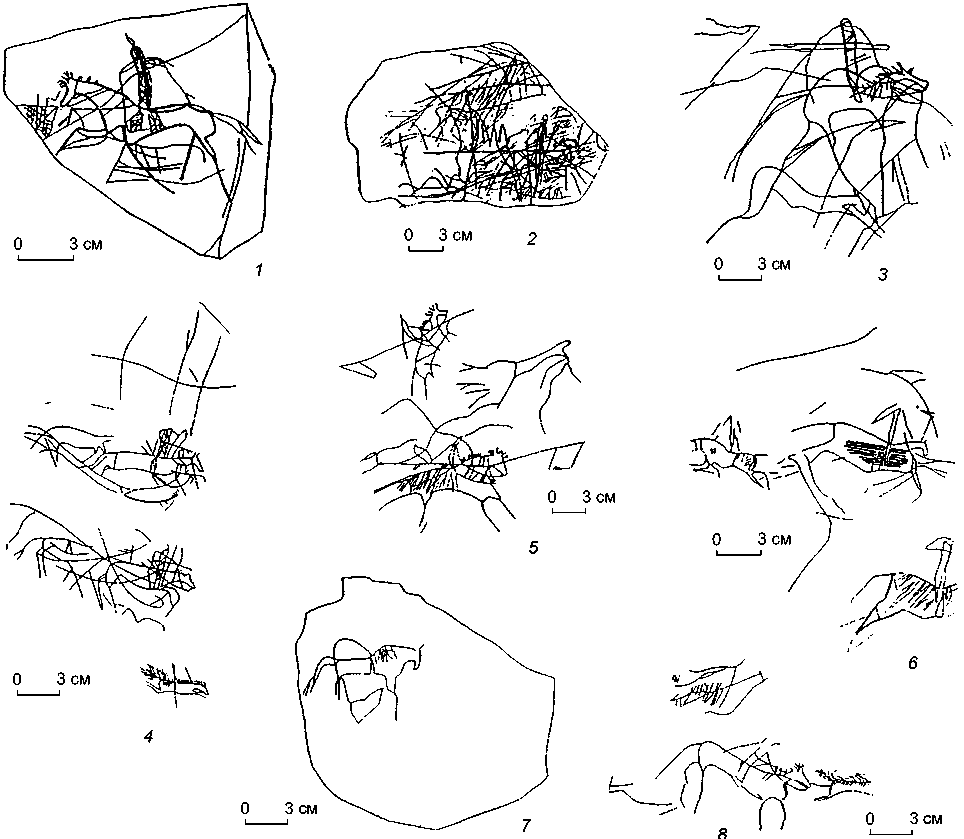

При внимательном рассмотрении рисунка можно заметить, что он в деталях копирует изображения коней тюркской эпохи. Для них характерна передача гривы в виде зубцов (рис. 2, 3). По этому признаку А.П. Окладников отнес обнаруженные на р. Лене рисунки к тюркской эпохе, а конкретно, к курыканам [1959, с. 110–111]. Наездники, за редким исключением, изображены очень схематично; предпочтение отдавало сь фигуре коня, детали которой прорисованы тщательно. Показательны в этом плане сюжетные рисунки на каменных плитах из вала Манхайского городища, расположенного на горе Манхай в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе. Исследователи считают, что это городище в I тыс. населяли курыка-ны, относившиеся к тюркским племенам [Седякина, 1964]. Поскольку материалы памятника опубликованы [Асеев, 1980, с. 103–127], нет необходимости останавливаться на них подробно. В контексте рассматриваемой проблемы обратим внимание на рисунки на некоторых плитах (коллекция этих плит находится в хранилищах ИАЭТ СО РАН). На них изображены всадники в доспехах (рис. 4, 1 – 3 ), со знаменами (рис. 4, 5 ), сцены охоты (рис. 4, 4 , 8 ), вольтижировки (рис. 4, 6 ), оседланный конь (рис. 4, 7 ). Все рисунки выполнены тонкой резной линией. Благодаря тому что плиты были перекрыты земляной насыпью (вал городища), они сохранили свой первозданный вид. На многих рисунках грива лошади изображена тремя (и более) вертикальными штрихами. В большинстве случаев подчеркиваются стройность коня и пластика движений, соблюдены пропорции тела животного. Фигура всадника почти схематична. Он изображен сидящим вполоборота к зрителю; одна рука, как правило, откинута назад, другой он держит уздечку. Все это подтверждает выводы А.П. Окладникова о принадлежности таких рисунков к искусству тюркской эпохи.

Изображения лошадей с зубчатыми гривами и всадников, сидящих к зрителю вполоборота, встре-

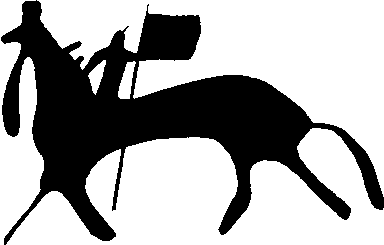

Рис. 1. Изображение всадника на фрагменте скорлупы страусового яйца (увеличено в 2 раза). Фото В.Н. Кавелина.

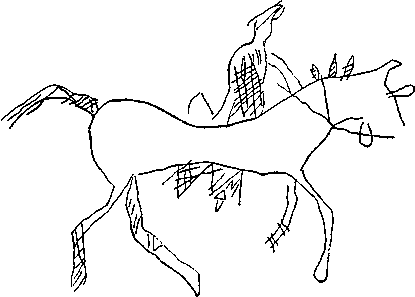

Рис. 2. Всадник с развернутым штандартом. Шишкинские писаницы (по: [Окладников, 1959]).

Рис. 3. Кыргызский всадник. Шишкинские писаницы (по: [Окладников, 1959]).

чены в петроглифах Монголии, в Бэгэр-сомоне Гоби-Алтайского аймака [Новгородова, 1984]. Необходимо отметить, что рядом с такими рисунками на скалах часто встречаются тамгообразные знаки в виде кру-

Рис. 4. Сюжетные рисунки. Манхайское городище.

гов, крючков и т.д., сопровождаемые тюркскими письменами. На горе Ханын-хад в Бугат-сомоне в ущелье Яманы-ус рядом с серией подобных знаков изображен всадник на коне. Рисунок выполнен в типично тюркской манере: «Конь с поджарым животом, на длинных ногах, у всадника за спиной колчан и в руке уздечка. В этой же части скалы обнаружена тонко процарапанная тюркская надпись…» [Там же, с. 126]. Апеллируя к переводу текста, Э.А. Новгородова пишет: «С исторической точки зрения кажется интересным появление на скале приказа о дальнейшем продвижении войска с приложением ханской печати – тамги…» [Там же]. И далее автор на примере приведенных в работе рисунков с Манхайского городища (Прибайкалье) и со скалы Хар-хад (Монголия) убедительно показывает наличие у тюрков не только легкой конницы, вооруженной луками, но и катафрактариев, закованных в броню [Там же, рис. 58, 60]. Об этом свидетельствуют некоторые изображения на рис. 4.

При сравнении рисунка на фрагменте скорлупы страусового яйца из Монголии с петроглифами Манхайского городища наблюдается много общего. Очевидно, и датировать этот рисунок следует средневековьем, но не позднее V–VI вв. н.э. Необходимо отметить, что наскальные изображения в большинстве своем располагаются в потаенных и труднодоступных местах, которые на протяжении тысячелетий для многих народов являются святилищами. Петроглифы служат неоценимым источником сведений о социальных и этнических процессах, религии, мифологии и искусстве. Рассматриваемый фрагмент скорлупы яйца с изображением всадника можно отнести к культовым предметам. Вероятно, он использовался в магических целях и был связан с шаманиз- мом. На шаманских ко стюмах сибирских народов, в т.ч. и тюркоязычных, очень часто встречаются подвески в виде фигурок различных птиц, олицетворяющих духов, с помощью которых шаманы общаются с божествами различных стихий [Алексеев, 1984, с. 144]. Страус тоже птица, хотя и не может летать, но в беге и выносливости не уступает хорошей скаковой лошади. Фрагмент скорлупы с изображенными на нем конем и всадником мог быть фетишем, синкретически обозначая дух быстроногого коня. То, что страус обитал на территории Монголии, отмечено советскими палеонтологами, в частности И.А. Ефремовым [1962, с. 96]. Подтверждением этому можно считать половинку скорлупы яйца ископаемого страуса, найденную в коренных отложениях эоловых песков в Западном Забайкалье, территория которого в климатическом и геологическом отношении схожа со степями Монголии [Иванов, 1966, с. 51, рис. 10].

Если учесть факт наличия изображений страуса в пещере Хойт-Цэнкер-агуй в северных отрогах Монгольского Алтая [Окладников, 1972, с. 54; Нов-городова, 1984, рис. 2], а также на петроглифическом памятнике Арал-Толгой (Монгольский Алтай) [Кубарев В.Д., Забелин, 2006, с. 87–103; Кубарев В.Д., Цэ-вээндорж, Якобсон, 1999, рис. 3], то можно высказать предположение об особом отношении к этой птице в эпоху неолита, очевидно связанном не только с большим количеством животного белка и перьев для украшения, но и с мифологией, анимистическими представлениями.