Изображения шамана - заклинателя духов на керамике периода Яёй

Автор: Соловьева Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются антропоморфные изображения на керамике периода яёй в Японии. Выделяется группа изображений, характеризующихся головным убором из перьев, щитом и клевцом в руках. На керамическом сосуде из памятника Симидзукадзе изображена сюжетная композиция с двумя подобными персонажами. На керамическом колоколообразном предмет из Каваёри Ёсивара также присутствует подобный образ человека со щитом и клевцом. Данные образы получили распространение на среднем позднем этапах периода яёй в западной Японии. Изображение вооруженных людей в «птичьих» костюмах интерпретируется как часть ритуала по изгнанию злых сил или предотвращению бедствий. Сами керамические предметы могли быть непосредственной частью ритуала. Аналогичные функции могли выполнять также глиняные фигуры, помещавшиеся в погребения в северо-западной части западной Японии. Уникальный рисунок на стене погребальной камеры в Дзёно изображает антропоморфную фигуру с предметом оружия и щитом в руках, что свидетельствует о защитной функции. Данные изображения могут быть связаны с образом шамана, изгоняющего злых духов, или с фигурой китайского фансянши. Наличие подобного персонажа отражает связи духовного мира населения Японии периода яёй. Практика использования защитных изображений продолжилась в эпоху Средневековья в виде изображения пяти божеств-защитников. В настоящее время функцию отпугивания злых сил выполняют скульптуры фантастических животных, стоящих у входа в синтоистские или буддийские храмы. В проведении праздника начала нового года в храмах участвует персонаж хососи, который является продолжением образа фансянши.

Яёй, керамика, антропоморфные изображения, шаман, ритуал

Короткий адрес: https://sciup.org/145146632

IDR: 145146632 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0885-0889

Текст научной статьи Изображения шамана - заклинателя духов на керамике периода Яёй

Для среднего этапа периода яёй * в Японии характерны различные пиктографические изображения на керамических предметах, среди которых можно выделить серию антропоморфных образов. Особую группу составляют изображения человеческих фигур в головных уборах из перьев со щитом и клевцом в руках. Сразу две таких фигуры обнаружены на керамическом сосуде из памятника Симидзукадзэ, преф. Нара. Памятник представляет собой комплекс, окруженный рвом, существовавший на среднем – позднем этапах периода яей . Памятник включает в себя поселение, могильник и ритуальную территорию; он получил широкую известность благодаря находкам большого количества фрагментов керамических сосудов с рисунками. Данные керамические сосуды содержат следы красного пигмента, что позволяет считать их ритуальными [Кобаяси, 2009, с.70]. На глиняном кувшине из Симидзу-кадзэ выполнена композиция, включающая изображение ритуального здания, две антропоморфные фигуры, косяк рыб, сетеобразный предмет и оленя, пронзенного стрелой (см. рисунок , 1 ). Антропоморфные фигуры отличаются размером, но имеют общие детали: щит в левой руке, оружие (клевец или серпообразный предмет) в правой руке, головной убор из перьев. Фигуры с оружием в руках могут рассматриваться как ритуальное сражение, при этом оружию отводилась важная роль. Антропоморфные изображения с перьями или в костюме птицы известны по фрагментам керамики и бронзовым колоколам дотаку , чаще всего они интерпретируются исследователями как образы шамана [Кобаяси, 2009; An illustrated…, 2016; и др.]. Олень и рыбы – самые популярные животные периода яёй , что, безусловно, отражает их важнейшую роль в жизни древних японцев. Каждый образ имеет самостоятельный смысл, при этом вполне возможно, что вся сцена отражает определенный ритуал. Если опираться на концепцию С. Кобаяси об особой символике границ в поселениях периода яёй , то композиция целиком может быть интерпретирована следующим образом: ритуальное здание символизирует поселение, рыбы и сетеобразный предмет – водную границу (ров, канал) поселения, олень, пронзенный стрелой, несет в себе смысл внешней угрозы, люди с оружием, обращенным к оленю, защищают поселение [Кобаяси, 2009, с. 96].

Аналогичное антропоморфное изображение обнаружено на глиняном колоколообразном предмете из памятника Каваёри Ёсихара, преф. Сага, на о. Кюсю. Колоколообразные глиняные предметы размером ок. 10 см, относящиеся к середине – второй половине периода яёй, известны в западной Японии, 30 из 100 имеющихся находок происходят из памятников преф. Сага. Чаще всего подобные находки связаны со рвами, ямами, резервуарами для воды. Они имеют вертикальные отверстия внутри, на поверхности встречаются изображения отдельных линий, орнаментов, предметов оружия, рыб, лиц, антропоморфных фигур [Цунэмасу, 2003, с. 68]. Колоколообразное изделие из Каваёри Ёсивара было найдено в яме от деревянного столба (7,2 × × 6 см), вероятнее всего части фундамента крупного здания (см. рисунок, 2). В ближайшей яме обнаружены фрагменты керамического сосуда с киноварью внутри. Колоколообразное изделие является полым с отверстием в верхней части, что позволяло продеть веревку изнутри. Антропоморфная фигура на поверхности изображает человека с прической или в головном уборе, возможно, с перьями, щитом в левой руке и серпообразным орудием в правой. Остальные детали сложно интерпретировать однозначно. Костюм с украшениями из перьев на голове рассматривается как корона из перьев, соответственно, фигуры позиционируются не как простые воины, а как жрецы, совершающие ритуалы. Диагональная линия на талии, вероятно, может трактоваться как оружие в форме палки. Линии справа иногда интерпретируют как изображение дикого кабана с щетиной, принесенного в жертву во время ритуала. Разнообразные линии слева от фигуры соотносят с костюмом птицы, рисунок справа внизу – с подвешенным колокольчиком. Также линии справа называют изображением копья или кинжала, а линии слева – свисающим с плеча плащом [Кобаяси, 2009, с. 97–99]. Все данные варианты интерпретации требуют дальнейшего изучения и обсуждения. В любом случае, изображения из Сммидзукадзу и Каваёри Ёсивара имеют общие черты и отражают идею защиты от угрозы, осуществляемую специальными людьми. Возможно, речь идет о защите святилища или всего поселения. Учитывая то, что в середине периода яёй жители крупных поселений активно занимались возделыванием риса, то можно добавить сюда угрозу стихийных бедствий для урожая.

Особое внимание привлекает предмет оружия, находящийся в правой руке. Однозначно можно говорить, что у данного предмета оружия присутствует лезвие и рукоять. Если западные исследователи чаще называют его серпообразным предметом [An illustrated…, 2016, с. 153–154], то японские исследователи связывают данные изображения с японским хоко [Кобаяси, 2009, с. 100]. Хоко представляют собой тип оружия, который имеет относительно длинную прямую или изогнутую рукоять с коротким лезвием, прикрепленным к ней под углом. Насколько можно судить по форме лезвия, типологически это оружие более всего похоже на черешковые клевцы типа гэ в китайской традиции. Клевцы активно применялись в Китае в боях на колесницах, запряженных лошадьми, и имели более длинную рукоять. Со временем сражения на колесницах сошли на нет, «режущая» функция клевца стала неактуальной, уступив место «колющей». В таком виде клевцы гэ через территорию Корейского полуострова проникли на Японские острова и вместе с мечом и кин-

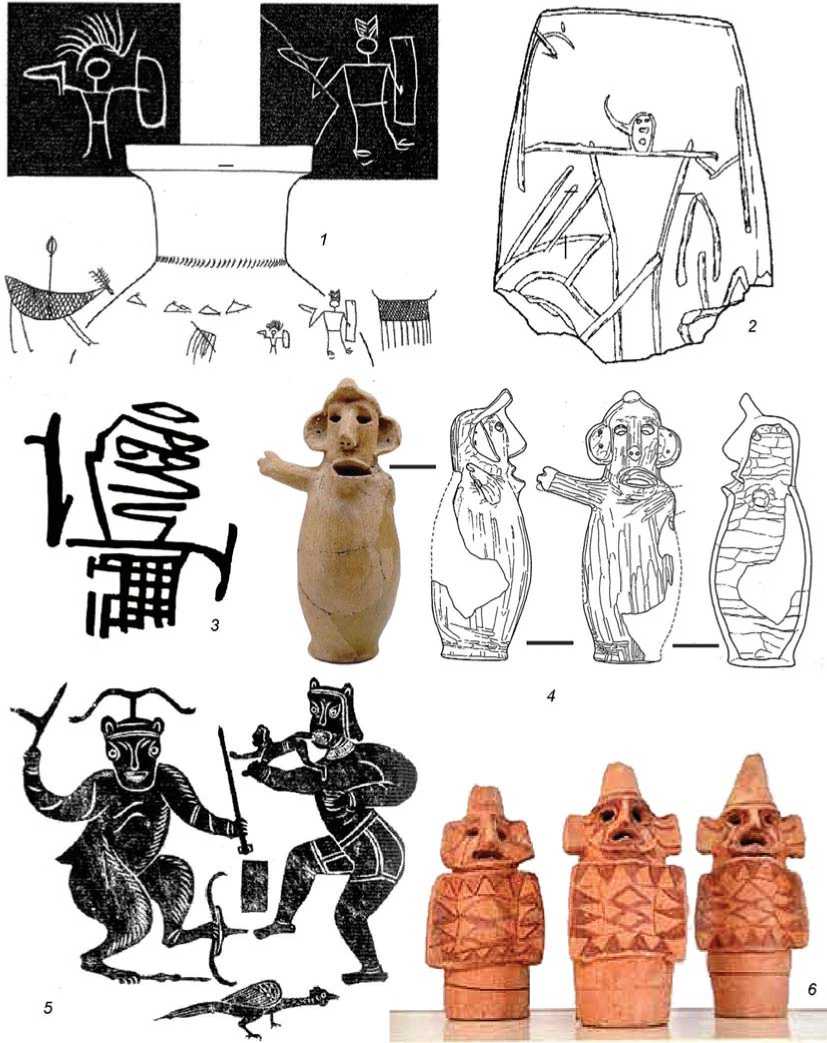

Антропоморфные изображения шамана – заклинателя духов.

1 – изображения на сосудах из Симидзукадзэ, преф. Нара; 2 – изображение на колоколообразном предмете из Каваёри Ёсивара, преф. Сага;

3 – изображение из погребения Дзёно, преф. Фукуока; 4 – глиняная фигура из Арима, преф. Гумма; 5 – изображение фансянши эпохи Хань из пров. Шаньдун; 6 – глиняные фигуры ханива из Камицукэносато, преф. Гумма.

1 – по: [Окуда, Ямамото, 1996]; 2 – по: [Цунэмацу, 2003]; 3–6 – по: [Ситара, Исикава, 2017].

жалом составили три основных предмета бронзового оружия периода яёй. Использование клевцов в период яёй отличалось от китайской традиции, поскольку в это время лошади на Японских островах были еще не известны. Как показывают материалы раскопок, клевцы обнаруживаются исключительно в личных погребениях. На протяжении периода яёй можно отметить следующие тенденции: лезвие перестает затачиваться, ширина и толщина лезвия увеличиваются, длина руко- яти уменьшается. Трудно представить использование подобного оружия непосредственно в бою, вероятнее всего, хоко постепенно приобрели исключительно ритуальную функцию. Изображения на колоколообразных предметах, на керамических сосудах и на бронзовых колоколах дотаку позволяют также проследить эволюцию клевцов на протяжении периода яёй. Кле-вец, попавший на Японские острова как боевое оружие, со временем превратился в ритуальный предмет.

Мотив сочетания предметов оружия с костюмом птицы или головным убором из перьев антропоморфных изображений свидетельствует о соединении реальной функции защиты и ритуальной у населения Японского архипелага периода яёй .

Абсолютно уникальным по исполнению, но сходным по сюжету, следует назвать антропоморфное изображение из Дзёно, преф. Фукуока, на севере о. Кюсю, относящееся к периодам яёй – кофун . Под небольшой насыпью, окруженной рвом квадратной формы, в обширной могильной яме обнаружено два погребения в каменных ящиках с большим количеством киновари в каждом. Ящики состояли из нескольких крупных балок и крупных камней с перекрытиями из плоских плит. В северном захоронении обнаружены кости плохой сохранности, позволяющие только судить о детском возрасте погребенного. Количество киновари в данном погребении оценивается в 39 кг. Интерес представляет сам каменный ящик. Перекрытие ящика состоит из двух камней, больший из которых был расколот и трещина заклеена белой глиной. В трещине найден воткнутый железный наконечник копья и рядом – долото. Химический анализ киновари показал ее происхождение из месторождений китайских провинций Гуйчжоу и Шэньси [Ситара, Исикава, 2017, с. 126–127]. В южном погребении обнаружены череп и кости плохой сохранности, принадлежащие ребенку 4–5 лет, агатовые и нефритовые бусины, железный меч в районе правой ноги, фрагменты керамического сосуда континентального происхождения. Общее количество киновари оценивается примерно в 31 кг. На плите с западной стороны красным пигментом выполнено антропоморфное изображение фигуры, держащей, вероятно, щит и меч (см. рисунок , 3 ). Видимо, нарисованный персонаж должен был оберегать могилу ребенка от злых сил. И само сооружение каменного ящика для ребенка, и наличие изображения на стене говорят о его особом статусе. Изображение связывается с персонажем, аналогичным китайскому фансянши или японскому более позднему хососи , которые являются частью обрядов по изгнанию злых духов [Соловьева, 2020, с. 23–24]. Уникальность рисунка и однозначные связи с территорией Китая позволяют предполагать и трансляцию элементов верований на территорию о. Кюсю.

Для центральной Японии второй половины периода яёй характерны захоронения в керамических сосудах-кувшинах с изображением человеческого лица. Иную группу составляют глиняные антропоморфные сосуды из преф. Гумма. Сосуды из могильников Арима (см. рисунок, 4) и Коягиси Сикайдо (II–III вв.) имеют оригинальную форму и детали оформления. Сосуд из Арима обнаружен лежащим в погребении III. Он представляет собой стилизованную фигуру человека с руками, разведенными в стороны. Голова округлой формы, на лбу по диагонали прикреплена повязка, которая напоминает головной убор ямабу-си (горного отшельника) с вороньими перьями. Уши большие плоские, нос крупный, выступающий, рот представляет собой отверстие. Во внутренней полости не обнаружено следов костных останков, следов пищи и чего-либо другого. Помещение в погребение антропоморфного изображения, несомненно, выполняло ритуальную функцию. Расставленные в стороны руки, открытый устрашающий рот говорят в пользу трактовки фигуры, символизирующей защиту.

Изучению ритуалов периода яёй в Японии посвящено немало крупных научных работ (см., напр.: [Hudson, 1992]). Однако исследователи до сих пор не уделяли должного внимания группе подобных антропоморфных глиняных фигур, обнаруживаемых в погребениях. Их оригинальное исполнение и неясность применения заставляют искать аналогии в других эпохах и на соседних территориях.

В китайской традиции существовали фансянши – заклинатели злых духов, которые состояли на службе при дворе императора. Фансянши известны с периода Хань, сохранились их скульптурные и живописные изображения. Литературные источники, описывая фансянши , указывают на обязательные атрибуты: щит, меч (или другое режущее орудие), часто рога на голове, лук из персикового дерева, сопровождение детей, маска, часто с четырьмя глазами (см. рисунок , 5 ). В Средневековье фансянши были участниками ритуала по изгнанию злых духов во время праздника начала нового года, во время похоронных процессий и для очищения жилых помещений.

В Японии в синтоистских ритуалах и сегодня присутствует аналогичный фансянши персонаж, называемый хососи , иероглифическое написание названия совпадает с китайским. Хососи является участником ритуала во время праздника сэцубун , проходящего перед началом весны. Хососи с мечом, щитом, в маске с четырьмя глазами, совершает обход территории с целью изгнания злых духов в сопровождении процессии детей с луками. Впервые в письменном источнике хососи как действующее лицо упоминается в Кодексе Тайхо (Тайхо рицурё) (757 г.). Образ хососи и сам ритуал считаются заимствованием из средневекового Китая, также как и корейский пан сан си, при этом черты данного персонажа могут быть обнаружены и в гораздо более раннее время [Ситара, Исикава, 2017]. Характерные детали образа заклинателя злых духов – маска, щит – отмечены исследователями у группы глиняных фигур ханива из кургана Камицукэносато, преф. Гумма, периода кофун в центральной Японии (см. рисунок , 6 ).

Содержательные детали образа – клевец (меч), щит, птичьи перья (рога) на голове – объединяют антропоморфные изображения на керамических сосудах, колоколообразных предметах, бронзовых колоколах дотаку и глиняные фигуры из погребений, подтверждая наличие образа персонажа, участвующего в ритуале борьбы или изгнания злых сил. Рисунок из Дзёно на каменной плите в погребении ребенка призван был оградить умершего от воздействия злых сил. Помещение глиняных фигур в погребения в определенном месте, как в Арима, выполняло ту же функцию. Изображение персонажа с клевцом и щитом на керамических сосудах или колоколообразных предметах, очевидно, связано с ритуалом. Сосуды, судя по использованию красного пигмента и наличию рисунков, уже являлись ритуальными. Сюжетная композиция, вероятнее всего, отражала суть проводимого ритуала изгнания злых сил в целях безопасности поселения или урожая. Колоколообразные предметы также вряд ли могли использоваться в каких-либо целях, кроме ритуальных. Изображения на керамике сами по себе могли иметь защитную функцию.

Практика использования защитных изображений затем нашла свое продолжение в синтоистской и буддийской традициях в форме хэкидзя (страшное чудовище) или тэнроку (небесные покровители). Образ хэкидзя трансформировался в сюжеты живописи, получив замену в виде скульптур кома-ину (собако-льва), которые традиционно размещаются у входа в синтоистские и буддийские храмы, отгоняя злые силы. Хэкидзя-э (картины защитников) – это набор из пяти изображений традиционных азиатских божеств, изгоняющих зло, созданные в XII в. Картины занесены в список национальных достояний Японии и хранятся в национальном музее г. Нара. На картинах изображены пять доброжелательных божеств, сражающихся со злом, представленным демонами; божества происходят из нескольких культур, включая китайскую и индийскую.

Керамические сосуды, изображения на сосудах, изображение на каменной плите периода яёй , затем глиняные фигуры ханива периода кофун могут также быть отражением процесса формирования образа персонажа, впоследствии принявшего вид хосо-си . Степень влияния китайской традиции необходимо определять с учетом как археологических, так и письменных источников [An illustrated…, 2016; Mizoguchi, 2013]. Исследуемые антропоморфные изображения отражают представления о мире людей яёй , по крайней мере в западной Японии, с середины до конца периода. Хотя население Японских островов данного времени сохраняло погребальные традиции и стили керамики, уникальные для каждого региона, тем не менее оно разделяло духовные представления, связанные с плодородием и злыми духами.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Изображения шамана - заклинателя духов на керамике периода Яёй

- Кобаяси С. Яёй сюраку-но саисикино-то кэиканкэисэи (Ритуальные функции и формирование ландшафта поселе ний периода яёй // Кокурицу рэкисиминдзоку хакубуцукан кэнкюхококу (Отчет об исследовании Национального музея истории Японии). - 2009. - Вып. 149. - С. 91-112 (на яп. яз.).

- Окуда Н., Ямамото Х. Яёйдзин-но тёдзюгига (Карикатуры людей яёй). - Токио: Юдзанкаку, 1996. - 178 с. (на яп.яз.).

- Ситара Х., Исикава Т. Яёй дзидай дзимбуцудзокэйхинно кэнкю. (Исследование антропоморфных моделей периода яёй). - Токио: Досэйся, 2017. - 294 с. (на яп. яз.).

- Соловьева Е.А. Ритуальные глиняные фигурки периода яёй: проблема происхождения // Шелковый путь: Историческое наследие и современное развитие: Мат-лы науч.-прак-тич. конф. (г. Новосибирск, 31 октября - 1 ноября 2020 г.) / Новосиб. гос. ун-т; под ред. С.А. Комиссарова, Ю.А. Азаренко. - Новосибирск: Изд-во ИПЦ НГУ, 2020. - 116 с. EDN: QRKTQM

- Цунэмацу М Такигата досэихин-ни эгакарэта каига то киго (Рисунки и символы на колоколообразных глиняных предметах) // Нихон кокогаку. - 2003. - № 17. - С. 67-79 (на яп. яз.).

- An Illustrated Companion to Japanese Archaeology. Ed. by W. Steinhaus and S. Kaner. - Oxford: Archaeopress, 2016. -342 p.

- Hudson M. Rice, Bronze, and Chieftains: An Archaeology of Yayoi Ritual // Japanese Journal of Religious Studies. 1992. - Vol. 19. - Iss. 2-3. - P. 139-189.

- Mizoguchi K. Archaeology of Japan: From the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. - 393 p.