Изображения воинов на торевтике тюркских кочевников Центральной Азии раннего средневековья

Автор: Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Бронзовые бляшки с изображением всадников встречаются на обширном пространстве кочевого мира и на сопредельных территориях ~ в Забайкалье, Монголии, Саяно-Алтае, на Урале, в Средней Азии, Восточном Туркестане. Они существенно отличаются от подобных изделий из лесной зоны Восточной Европы, Западной Сибири или с Северного Кавказа. Впервые бляшки с изображением всадников попали в поле зрения западно-европейских ученых и путешественников в первой трети XVIII в. В настоящее время по ряду признаков среди них выделяется несколько групп. Появление бронзовых бляшек с изображением всадников в составе предметного комплекса древних тюрок - одно из проявлений тюркско-согдийского культурного симбиоза, который выразился в заимствовании изобразительного сюжета - образа конного воина и охотника, - понятного и привлекательного для тюркской кочевой знати, т.к. он соответствовал кочевнической культурной традиции.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522683

IDR: 14522683 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Изображения воинов на торевтике тюркских кочевников Центральной Азии раннего средневековья

Важным информативным источником по истории военного дела средневековых тюркоязычных кочевых этносов степного пояса Евразии являются изображения воинов и боевых коней на предметах торевтики, бронзовых бляшках и подвесках, входивших в состав украшений головного убора и костюма номадов. Они были найдены в Забайкалье, Монголии, Саяно-Алтае, Средней Азии, на Урале. В Синьцзяне обнаружены бронзовые бляшки с изображением лошадей. Данный круг предметов имеет определенное стилистическое сходство и связан с декоративно-прикладным искус- ством ремесленных центров Ирана, Согда, Восточного Туркестана. Изображающие всадников бронзовые бляшки, характерные для культур Северного Кавказа, лесной зоны Восточной Европы и Западной Сибири, существенно отличаются от подобных изделий в комплексах средневековых кочевников степного пояса Евразии. Поэтому бляшки с изображением всадников в культурах номадов могут быть объектом самостоятельного исследования.

Изучение бронзовых бляшек с изображением всадников

Впервые эти находки попали к ученым в XVIII в. Первым такую бляшку осмотрел англичанин Д. Белл. Среди «курьезных вещей» он упомянул «вооруженного человека верхом на коне, отлитого из желтой меди,

непонятного назначения и происхождения» [Зиннер, 1968, с. 51–52]. В ходе путешествия по Алтаю Г. Ф . Миллером была приобретена у бугровщиков бронзовая бляшка из могил «между Обью и Ирты-шом». Эта находка не сохранилась, но благодаря рисунку И.В. Люрсениуса она доступна для изучения [Миллер, 1999, рис. 24, 3 ]. В первой трети XVIII в. в Прииртышье была обнаружена еще одна бронзовая бляшка в виде фигуры панцирного всадника [Моло-дин, Худяков, Борисенко, 2002, с. 46, 53].

В XIX в. А.И. Шренк приобрел в с. Кулундинском на Алтае бронзовую бляшку, изображающую пешего панцирного воина-лучника; она хранится в Музее антропологии и этнографии [Демин, 1989, с. 52]. Бляшку из Минусинского музея опубликовал Д.А. Клеменц [1886, табл. VIII, 21].

Бляшки, изображающие всадника с копьем, были обнаружены в могильнике Сростки в Верхнем При-обье [Грязнов, 1930, с. 9]. В последние годы они рассмотрены В.В. Горбуновым [2003, рис. 36, 1 , 2 ]. Еще одна бляшка была найдена в Забайкалье [Михно, Петри, 1929, с. 323, 326]. Она изучена А.П. Окладниковым [1951, с. 143–144]. Л.А. Евтюхова и С.В. Киселев опубликовали бляхи, найденные в Копенском чаа-тасе [1940, с. 50]. Л.А. Евтюхова отметила, что сцена конной охоты во сходит к искусству Ирана [1948, с. 52]. Бронзовые фигурки воинов датированы ею IX в. [Там же, с. 106]. Эти находки детально проанализированы С.В. Киселевым [1949, с. 352, 354], который считал их изделиями кыргызских мастеров [Там же, с. 313, 358].

Бронзовая бляшка в виде фигуры всадника из Южно-Гобийского аймака Монголии изучена В.В. Волковым [1965, с. 288]. Д.Г. Савинов выделил среди «специфических общих форм» культур кимаков и сросткинской «фигурные изображения всадников с “нимбом”» [1976, с. 97]. Подобная бляшка найдена на памятнике Гилево XII в степном Алтае [Могильников, 1981б, рис. 26, 87; 2002, с. 31]. В работе В.А. Могильникова дан схематичный рисунок срост-кинской бляшки [1981а, рис. 27, 49]. Ю.С. Худяковым опубликованы находки из сел Колмакова и Бей-ского, хранящиеся в Минусинском музее [1980, с. 146, табл. L]. Ю.А. Плотников проанализировал известные бронзовые бляшки, изображающие всадников [1982, с. 55–58]. Он отметил заготовку такой бляшки, найденную в Ходженте, схожие изображения на согдийской торевтике, согдийских и восточно-туркестанских фресках и отнес «тюрко-согдийских всадников» к изделиям согдийских ремесленников для тюрок. Т.В. Беляева датировала заготовку из Ходжента V– VI вв. [Древности…, 1985, с. 327]. Бляшки из Минусинской котловины рассмотрены Ю.С. Худяковым и Л.М. Хаславской [1990, с. 121]. Одна бронзовая бляшка в виде фигуры всадника найдена в погребении под- ростка VIII в. Бирского могильника [Мажитов, Султанова, 1994, с. 113]. Позже она была рассмотрена и проанализирована башкирскими археологами [Сунга-тов, Юсупов, 2006, с. 247–252]. Ю.П. Алехин при раскопках кургана «кимакской знати» IX–X вв. в детском погребении на памятнике Кондратьевка IV в Рудном Алтае обнаружил две бронзовые бляшки, изображающие панцирных всадников [1998, с. 20; 2003, с. 6]. Еще одна подобная находка опубликована в материалах Чача [Буряков, Филанович, 1999, с. 86]. В Дуньху-ане были обнаружены бронзовые бляшки, изображающие лошадей [Худяков, 1996, с. 185]. А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяковым проанализирована серия средневековых бронзовых бляшек с территории Южной Сибири [2002, с. 111–112].

Определение характерных особенностей нескольких стилистических групп бронзовых бляшек, изображающих пешего и конного воинов, а также лошадей, позволило установить границы распространения этих предметов в кочевнических культурах Центральной Азии и оазисов Средней Азии.

Типология бляшек с изображением всадников

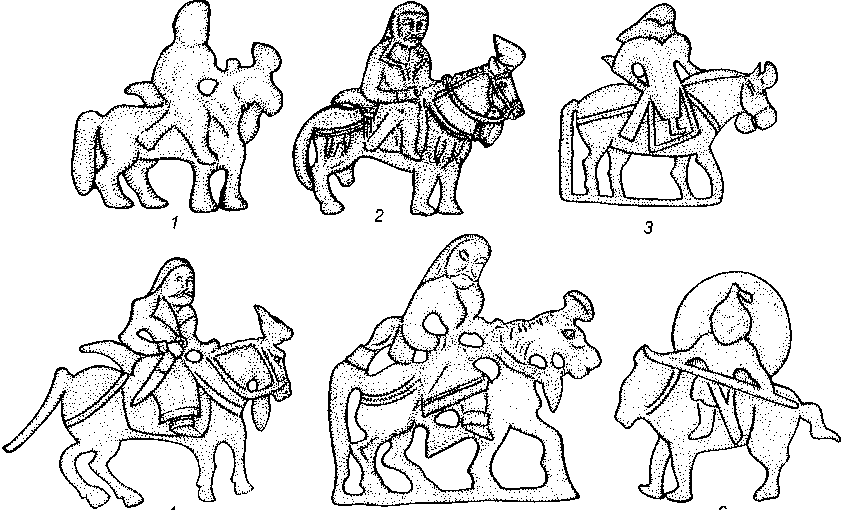

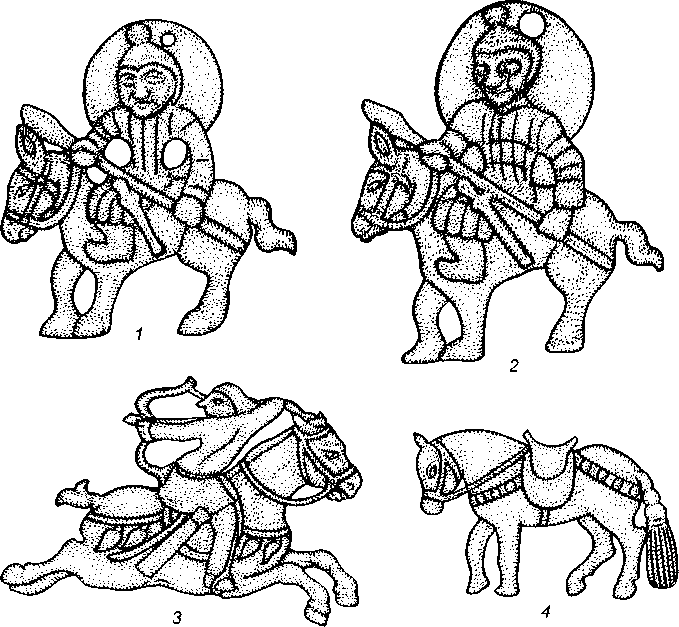

По стилистическим особенностям и набору реалий среди бронзовых бляшек выделяется несколько групп. Первая включает бляшки, изображающие легковооруженных всадников. Лошади показаны в профиль. Выделены голова, шея, туловище, все четыре ноги и хвост. На большей части бляшек переданы узда, на-чельный султан и подшейная кисть, поводья, нагрудный и подфейный ремни. Всадники изображены в пол-оборота или анфас, с длинными распущенными волосами либо в головных уборах, в длиннополых халатах с треугольными отворотами на груди, в остроносых мягких сапогах. На боку у воинов показан колчан с длинным, расширяющимся книзу или кверху приемником. Лишь на чикойской бляшке изображен палаш с кольцевым навершием. На бляшках из Ходжента, Чача, Южной Гоби, Дурен и Бирского могильника (рис. 1, 1 – 5 ) за спиной у всадников показан изогнутый верхний конец налучья.

При наличии сходных черт между бляшками данной группы имеются существенные различия, на основании которых выделяются два типа.

Тип. 1. Бляшки, изображающие всадников с оружием, без выделенного основания – горизонтальной полосы, соединяющей четыре ноги и хвост лошади. К данному типу относятся четыре находки: с местонахождения Дурены на р. Чикой в Забайкалье, Ута, из Чача и Ходжента. Чачская и чикойская являются наиболее детально проработанными среди бляшек данного типа. У всадника показаны черты лица, отворо-

Рис. 1. Бляшки с изображением всадников.

1 – Ходжент; 2 – Чач; 3 – Южная Гоби; 4 – Дурены; 5 – Бирский могильник; 6 – Сростки. Масштаб разный.

ты халата, обшлага на рукаве; на чикойской находке – оторочка нижнего края подола халата и сапог с голенищем. На всех четырех бляшках изображен верхний конец налучья с луком, на чачской и ходжентской – колчан, на чикойской – палаш с кольцевым наверши-ем. У всех четырех фигур лошадей выделен развевающийся по ветру пышный начельный султан, а под нижней челюстью – науз. На бляшках из Чача и Дурен показаны узда с поводьями, чепрак, нагрудный и под-фейный ремни; на чачской – еше и по две кисти, подвешенные к этим ремням (рис. 1, 1 , 2 , 4 ; 7, 3 ).

Судя по степени детализации изображения, ход-жентскую находку можно считать исходной заготовкой, чачскую – полностью доработанным изделием. Изображение на чикойской бляшке имеет некоторые отличия: палаш вместо колчана, нет кистей на седельных ремнях, ноги лошади разъединены, длинный хвост развевается по ветру.

Тип 2. Бляшки с изображением всадников с оружием, верхом на лошадях, ноги и хвост которых соединены сплошной горизонтальной линией. К данному типу относятся четыре находки: из Южной Гоби, Бирского могильника (рис. 1, 3 , 5 ) и две из Минусинского музея (рис. 2, 1 , 3 ; 3; 4). На южно-гобийской и бирской бляшках всадники показаны с непокрытой головой и длинными распущенными волосами, развевающимися по ветру на уровне плеч на первой и спускающимися до крупа лошади на второй. На одной (крупной) минусинской бляшке у всадника изображены лицо,

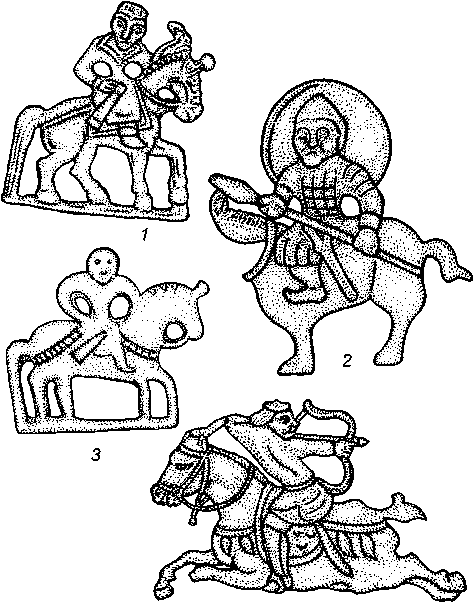

Рис. 2. Бляшки с изображением всадников. 1 , 3 – Минусинская котловина; 2 – Семипалатинск;

4 – Копенский чаа-тас, кург. 6. Масштаб разный.

Рис. 3. Большая минусинская бляшка.

Рис. 4. Малая минусинская бляшка из Бейского.

на голове низкая, орнаментированная вертикальными черточками тюбетейка; на другой – округлая голова и схематичные черты лица. На бирской находке у воина показаны узкие глаза, прямой нос, длинные усы и небольшой рот. Одежда и обувь всадников изображены на этой и на крупной минусинской бляшках: на первой выделены обшлага рукавов и оторочка подола, на второй – отвороты халата; на обеих – остроносые сапоги с короткими голенищами. На трех изделиях изображены однотипные колчаны с расширяющимся книзу приемником, наклонно подвешенные к поясу. Кисть правой руки воинов показана на горловине колчана. На бирской бляшке положение руки всадника такое же и какой-то предмет, вероятно, был изображен наклонно подвешенным к поясу, но в этой части изображение сохранилось не четко. На двух изделиях показан верхний конец налучья: на южно-гобийском он выступает из-за локтя, на бирском – упирается в хвост лошади. На южно-гобийской и крупной минусинской бляшках изображены чепраки с оторочкой, на бирской – спускающийся ниже живота лошади. Начельные султаны на головах лошадей показаны на всех четырех находках: на южно-гобийской – развевающийся, как на бляшках первого типа, на остальных – распушенные. На трех бляшках изображена подшейная кисть: на южно-гобийской и бирской – большая, свисающая вниз; на крупной минусинской – небольшая, прикрепленная к подчелюстному ремню. На этой же бляшке хорошо выделена узда. На всех изделиях, кроме южно-гобийского, изображены поводья. На груди и крупах лошадей показаны седельные ремни, но только на малой минусинской бляшке из с. Бейского они украшены накладками.

Наиболее детально проработанной является крупная минусинская бляшка, самой схематичной – малая из с. Бейского. Южно-гобийская и бирская наход- ки примечательны тем, что у всадников подчеркнута такая этнографически значимая черта, как длинные распущенные волосы. Большое сходство между бляшками первого и второго типов наблюдается в соотношении фигур всадника и коня, в наборе реалий костюма и конского убранства. Наличие горизонтальной полосы, соединяющей ноги и хвост лошадей, у бляшек второго типа препятствует зацеплению за края одежды. У чачской фигуры лошади одна из задних ног обломана [Борисенко, Худяков, 2002, с. 110–113].

Ко второй группе можно отнести бляшки с изображением всадников с диском за спиной. Воины показаны в защитном облачении с оружием в руках, сидящими верхом на заседланных и взнузданных лошадях. Характерной особенностью этих бляшек является изображение круглого дисковидного предмета за головой, плечами и спиной всадников. На прииртышской бляшке крупный диск увенчан вторым малым с отверстием в центре (рис. 5, 1 ). Соотношение размеров дисковидного предмета и фигуры всадника разное. Верхний край диска может быть на уровне плюмажа на навершии шлема или заметно выше, нижний – на уровне предплечья или локтей воинов, а на гилевской бляшке он доходит до поясницы воина (рис. 5, 3 ). Большинство исследователей считают это изображением нимба, связывают его с влиянием буддизма и манихейства [Могильников, 1981а, с. 44–45]. Ю.П. Алехин само изображение всадника назвал «Буддой-воином» [1998]. Одним из авторов данной статьи диск интерпретирован как округлый щит [Худяков, 1980, с. 130].

По наличию оружия ближнего или дистанционного боя в руках у всадников, запечатленных на бляшках, можно выделить два типа.

Тип. 1. Бляшки с изображением панцирных всадников-копьеносцев с клинками на поясе. К данному

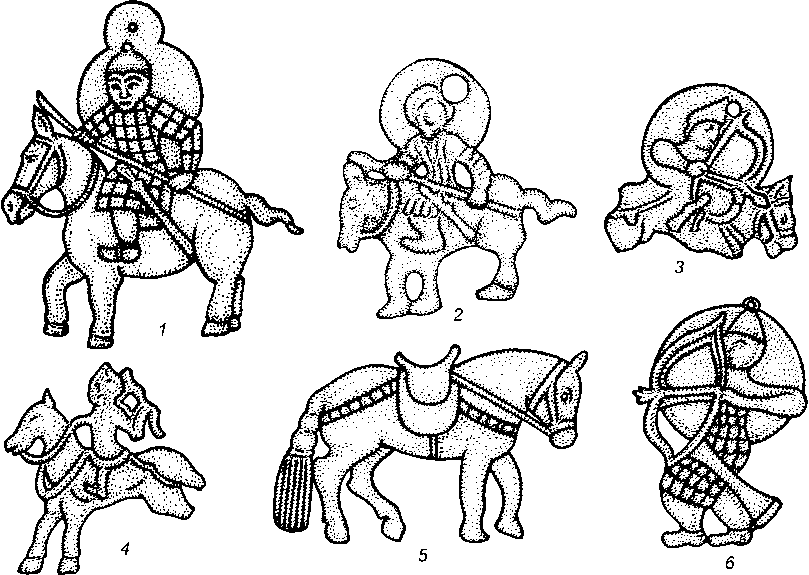

Рис. 5. Бляшки с изображением всадников, пешего лучника и лошади.

1 – Прииртышье; 2 – Колмаково; 3 – Гилево XII, кург. 1; 4 – Обь-Иртышье; 5 – Дуньхуан; 6 – Кулундинское. Масштаб разный.

Рис. 6. Бляшка из Колмакова.

типу относятся восемь находок: с местонахождений Колмаково в Минусинской котловине (рис. 5, 2 ; 6); Сростки в Верхнем Приобье (см. рис. 1, 6 ; 7, 1 , 2 ); Кон-дратьевка IV, кург. 2, мог. 2 в Степном Алтае (рис. 8, 1 , 2 ); из Семипалатинска (см. рис. 2, 2 ) и Прииртышья (см. рис. 5, 1 ) в Восточном Казахстане. Все они по манере исполнения и набору реалий очень похожи, за исключением деталей. Воины изображены в

Рис. 7. Бляшки с изображением всадников.

1 , 2 – Сростки; 3 – Ут. Масштаб разный.

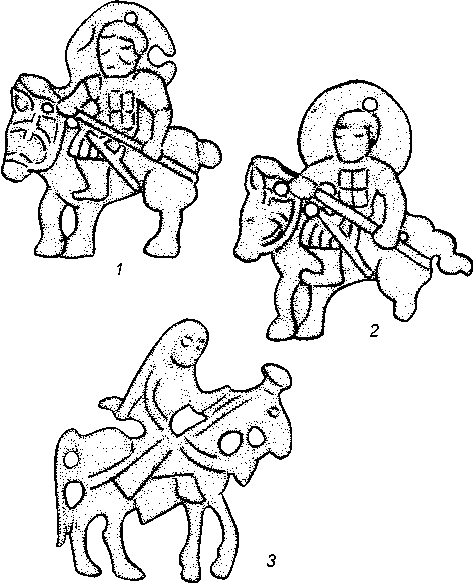

Рис. 8. Бляшки с изображением всадников и лошади.

1 , 2 – Кондратьевка IV, кург. 1, мог. 2; 3 – Копенский чаа-тас, кург. 6; 4 – Дуньхуан. Масштаб разный.

шлемах сфероконической формы с наушами и назатыльником. На бляшках из Кондратьевки на навершии шлема показан округлый плюмаж; на одной из срост-кинских – высокое коническое навершие с кисточкой; на прииртышской – шлем, сферический без наушей, с небольшим шариком-навершием и выступающим приостренным наносником; на колмаковской он выделен не четко. На прииртышской, кондратьевских и семипалатинской бляшках у воинов передано лицо с дуговидными бровями, глазами, носом, ртом, пухлыми щеками и овальным подбородком. На колмаков-ской и сросткинских бляшках оно не детализировано или сгладилось от их длительного употребления. Воины изображены в остроносых сапогах и длиннополых панцирях. На прииртышской находке показаны крупные квадратные пластины на всей площади доспеха, включая покрытие корпуса, подол и рукава; на бляшке из Семипалатинска и на одной из кондратьевских квадратные пластины только на нагрудной части панциря; на других – покрытие панциря передано в виде вертикальных полос. Лишь на одной из сросткинских бляшек его детали вообще не выделены. Только на прииртышской находке показано стремя. Все всадники изображены держащими обеими руками копья на- перевес, причем правой – в верхней части, а левой – в нижней, словно левши. Лишь в одном случае, когда всадник показан едущим на лошади слева направо, он удерживает копье левой рукой, а направляет правой [Савинов, 1976, табл. I, 1]. Древко копий равно по длине туловищу лошади от уха до крупа. Наконечники выделены недостаточно четко. Они плоские, широкие, с затупленным или приостренным острием. На поясе у всадников изображены прямые клинки в ножнах, нижний конец которых немного расширен, мечи либо палаши. В отдельных случаях выделены ромбовидное или ладьевидное перекрестье и полукруглое навер-шие. Лошадь изображена в профиль, идущей справа налево, а в одном случае – слева направо [Там же]. У коней показана непропорционально крупная голова с острым ухом. На некоторых бляшках у них изображены глаза, ноздри, губы. У всех лошадей очень короткая массивная шея, плотное укороченное туловище и короткие ноги, передние раздельно, а задние вместе. На наиболее детально проработанной прииртышской бляшке изображены копыта; правая передняя нога коня согнута в коленном суставе, правая задняя выступает из-за левой. На остальных бляшках копыта четко не выделены, напоминают широкие ступни. Хвосты лошадей показаны короткими, развевающимися. Очевидно, что кони запечатлены в движении. У одной из сросткинских бляшек задние ноги и хвост лошади обломаны. На прииртышской и кондратьевских бляшках лошади изображены взнузданными: выделена узда с нащечными, налобным, наносным, затылочным и подшейным ремнями и поводьями. На остальных переданы только поводья. У семипалатинской бляшки голова коня обломана, но уцелели поводья. На прииртышской находке показан чепрак.

Тип 2. Бляшка с изображением всадника-лучника на лошади, идущей слева направо (см. рис. 5, 3 ). К данному типу относится одна находка, обнаруженная в степном Алтае при раскопках кург. 1 на памятнике Ги-лево XII [Могильников, 2002, с. 31]. Бляшка, вероятно, сохранилась не полностью; у фигуры коня обломаны ноги и хвост. Всадник запечатлен натягивающим тетиву лука с настороженной стрелой. Лицо показано в профиль; выделены правый глаз, крупный нос и подбородок; на голове островерхий шлем с бармицей. Лук изображен с круто выгнутыми плечами и загнутыми концами. Несомненно, он сложносоставной. На древке стрелы показан наконечник удлиненно-ромбической формы. С правого бока всадника изображен колчан с расширенным книзу приемником. Горловина показана поверх натягиваемой тетивы лука, чего в реальности быть не могло. Вероятно, это ошибка мастера. За спиной у воина изображен диск размером в половину фигуры человека. У лошади показаны крупная голова, короткая шея и поджарое туловище; на голове – узда с поводьями; на груди и крупе – нагрудный и под-фейный ремни, на последнем – подвеска.

К третьей группе относятся бляшки с изображением всадников-лучников без дисков за спиной. Среди них выделяются два типа.

Тип 1. Бляшка с изображением всадника-лучника с луком в левой руке, скачущего справа налево (см. рис. 5, 4 ). К этому типу относится одна находка из раскопок бугровщиков «между Обью и Ирты-шом». Бляшка сохранилась не полностью. У фигуры лошади обломаны задние ноги. Черты лица всадника, глаза и нос, едва намечены. На голове показан островерхий шлем. Всадник изображен с луком в левой руке, согнутой в локте; правой он, видимо, держит поводья. Кибить лука показана изогнутой; вероятно, он сложносоставной. Левая нога всадника изображена непропорционально короткой, в остроносом сапоге. У лошади показаны крупная голова, глаз, ухо, короткая шея, поджарое туловище, передние ноги с копытами, очень короткий хвост. Переданы поводья, нагрудный и подфейный ремни.

Тип 2. Бляхи с изображением всадников, стреляющих из луков, обернувшись назад. К данному типу относятся четыре находки из кург. 6 Копенского чаа-таса в Минусинской котловине [Евтюхова, 1948, рис. 87, 88; Евтюхова, Киселев, 1940, с. 50]. У одной из них обломана часть фигуры всадника, у других – правая или левая передние ноги лошади. Эти бляхи парные. Две из них изображают всадников, скачущих справа налево, две – слева направо (см. рис. 2, 4; 8, 3). Реалии, показанные на тех и других бляхах, несколько различаются. Всадники изображены без головных уборов: их длинные, до плеч, волосы перехвачены повязкой, затянутой узлом. Лицо показано в профиль; выделены миндалевидный глаз, выступающий нос, пухлые щеки и рот. Всадники изображены несколько нагнувшимися к шее лошади и обернувшимися назад, с согнутыми в коленях ногами и ступнями, упертыми в стремена. Показаны плотно облегающие тело кафтаны с длинными, до запястья, узкими рукавами и коротким подолом выше колен, края которого развеваются по ветру; на ногах – узкие длинные штаны, мягкие сапоги и поножи – накладные щитки, защищающие ноги от голеностопа до колена [Евтю-хова, Киселев, 1940, рис. 54]. Всадники изображены натягивающими тетиву со стрелой: скачущие справа налево правой рукой держат кибить лука, левой натягивают тетиву, а скачущие слева направо – наоборот. Луки сложносоставные, стрелы с ромбическими наконечниками. На бляхах, изображающих всадников, скачущих слева направо, показаны колчаны с длинными, расширяющимися книзу приемниками и неширокими карманами. Лошади запечатлены мчащимися во весь опор. У них небольшие головы с острыми ушами и короткой челкой, короткие шеи с подстриженными гривами, плотные толовища, короткие ноги с массивными копытами и завязанный узлом хвост. Показаны глаза, ноздри, губы. Все лошади изображены оседланными и взнузданными: выделены уздечки с поводьями и чумбуром, седла с невысокой передней лукой поверх мягких чепраков с меховой оторочкой, стремена с округлым проемом, нагрудный и подфей-ный ремни с подвешенными к ним парными крупными кистями; с обеих сторон от задней части седел развеваются длинные ремни.

Копенские рельефные бляхи выделяются повышенной экспрессивностью в передаче мчащихся лошадей и стреляющих лучников. В отличие от остальных аналогичных бляшек, они входили в состав композиций, включавших целый набор изображений бегущих животных, а также гор и облаков. Центральной частью этих сцен богатырской охоты были стрелки, метившие в тигров. Согласно реконструкции Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева, такие композиции украшали передние луки седел, а сюжеты передавали царскую охоту [Там же, с. 50].

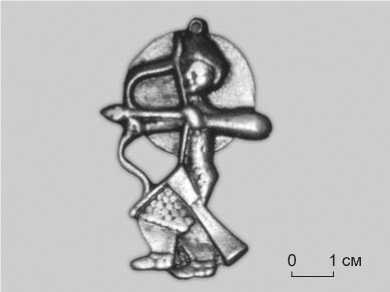

К четвертой группе относится единственная бляшка с изображением пешего тяжеловооруженного лучника в защитном облачении, с диском за спиной (см. рис. 5, 6 ; 9), которая выделяется в отдельный тип.

Рис. 9. Бляшка из Кулундинского.

Она найдена в с. Кулундинском в степном Алтае. Воин изображен в длиннополом панцире, мягких остроносых сапогах и коническом шлеме, на навершии которого находится петля для подвешивания бляшки. Лицо лучника показано не очень четко, но можно различить глаз, нос и рот. Воин запечатлен натягивающим левой рукой тетиву с настороженной стрелой, правой он держит кибить лука. Лук сложносоставной, с выгнутыми плечами и загнутыми концами; стрела с ярусным наконечником. Показан также наклонно подвешенный колчан с расширенным к днищу приемником.

К пятой группе можно отнести бляшки, изображающие оседланных лошадей без всадников (см. рис. 5, 5 ; 8, 4 ). Они выделяются в самостоятельный тип. Это шесть бляшек из музея г. Дуньхуана в Китае. Лошади изображены в профиль, идущими слева направо или справа налево. Парные, противоположно ориентированные бляшки входили в состав одного набора. У лошадей показаны крупная голова, острое ухо, миндалевидный глаз, короткая шея, плотное туловище, длинный, заплетенный вверху и распущенный внизу хвост, все четыре ноги раздельно. Одна передняя и одна задняя ноги изображены согнутыми в коленном суставе. Копыта выделены только на задних ногах, а на передних они похожи на ступни. Кони запечатлены в движении иноходью. На головах показаны уздечки с ремнями и длинным поводом, натянутым до седла; на спине – поверх овальных чепраков небольшие седла с жестким остовом, передней и задней луками и овальной полкой ленчика. Изображены широкие нагрудные и подфейные ремни, украшенные бляшками, и узкий подпружный ремень.

Хронология и культурная принадлежность бляшек с изображением всадников

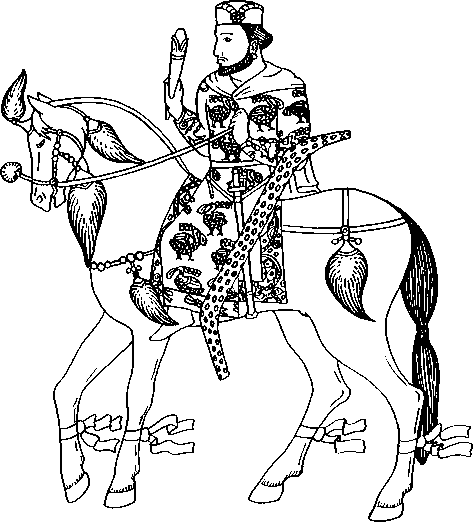

Хронология, культурная принадлежность, назначение этих бляшек и семантика изображений всадников в прошлом неоднократно привлекали внимание специалистов. Среди таких украшений имеются предметы из достаточно хорошо датированных раннесредневековых согдийских городов, курганов и могил кочевнических культур. Так, бляшки первого типа первой группы найдены в культурных слоях согдийских городов Ходжента и Канки VII–VIII вв., что позволяет датировать их периодом Западного Тюркского каганата [Древности..., 1985, с. 327]. Ю.А. Плотниковым высказано предположение о среднеазиатском происхождении подобных украшений. В пользу этого свидетельствует ряд фактов: обнаружение в Ходженте первичной бронзовой отливки без последующей доработки; наличие очень схожего, но детально проработанного изображения всадника на медальоне серебряной чаши с хорезмий-ской надписью из Шахаровского клада; большое количество схожих по стилю изображений всадников и пеших воинов на фресках Средней Азии и Восточного Туркестана. К числу последних относится фреска из Самарканда, запечатлевшая знатного всадника [Распопова, Шишкина, 1999, с. 74; табл. 35, 3]. Благодаря большой точности в передаче всех деталей этого изображения можно уточнить основные реалии, показанные на бронзовых бляшках.

Знатный всадник изображен сидящим в пол-оборота верхом на лошади, с жезлом в правой руке, согнутой в локте, левой он держит поводья (рис. 10). Нарисованы палаш в ножнах и лук в налучье, подвешенные к поясу на левом боку. На голове всадника показана невысокая шапочка с уплощенным верхом – «тюбетейка», украшенная полосками орнамента и розеткой; на ногах – мягкие остроносые сапоги. Нарисованы роскошный длиннополый халат и короткая накидка. Показан чепрак, окаймленный орнаментированной полосой. Конь изображен с коротко постриженной гривой, челкой, длинным хвостом, перехваченным посредине его длины; на всех ногах повязаны ленты. Нарисована узда, украшенная округлыми бляшками и тройниками-распределителями. На налобном ремне конический начельный султан с крупной распушенной кистью; на наносном – невысокий султанчик с небольшой распушенной кисточкой; на подчелюстном – пышный науз. Кистями также украшены затылочный, нагрудный и подфейной ремни. Исследователи считают, что на самаркандской фре ске изображен посол [Там же, с. 74]. Как справедливо отмечали по этому поводу Г.А. Пугаченкова и Л.И. Ремпель, «согдийская торевтика черпала свои сюжеты из монументальных росписей и тканей» [1982, с. 242]. Фрески, подобные самаркандской, могли служить образцами для изображений конных воинов на бляшках первой группы. Можно отметить большое сходство в позе всадника, сидящего верхом на медленно идущем коне, наборе оружия и снаряжения, убранстве коня. На бронзовых бляшках переданы налучья, подвешенные к поясу с левого бока. Поскольку всадники показаны правой стороной, то виден только верхний конец налучья, выступающий из-за спины ездока. На крупной минусинской бляшке всадник изображен в тюбетейке, похожей на головной убор самаркандского «посла». На всех бляшках показан чепрак, иногда с выделенной оторочкой по краю. Изображенные на этих предметах подвесные кисти нагрудных и подфейных ремней, начельные султаны и наузы очень похожи на украшения сбруи, нарисованные на самаркандской фреске. В согдийской и восточно-туркестанской фресковой живописи находят аналогии изображения халатов с треугольными отворотами на груди у всадников на бронзовых бляшках из Минусинского музея, Чача и Дулен. Все это дает основание согласиться с мнением о том, что исходные образцы бляшек первого типа первой группы изготавливались в согдийских ремесленных центрах с учетом вкусов древнетюркской знати. Изделиями среднеазиатских мастеров можно считать ходжентскую заготовку, чач-скую и чикойскую бляшки. На последней показаны длинные распущенные волосы и длинные усы – характерные для согдийской живописи древнетюркские отличительные признаки. Среди южно-сибирских находок среднеазиатское происхождение может иметь крупная минусинская бляшка. Горизонтальная полоса, соединяющая хвост и копыта изображения лошади, – относительно поздний признак. Такие полосы имеют две минусинские, гобийская и бирская бляшки. Гобийская и малая минусинская отличаются схематизмом изображения, их можно считать местным подражанием исходному прототипу. На гобийской и бирской бляшках у всадников показана древнетюркская прическа, а на второй – и длинные усы. Это позволяет отнести распространение бляшек первого и второго типов первой группы ко времени Первого Тюркского и Западного Тюркского каганатов, VI–VII вв. Специалисты по средневековой археологии Южного Урала датировали бирскую находку VIII в. К этому времени относится погребение, а не изготовление бляшки [Мажитов, Султанова, 1994, с. 113]. В пользу того, что традиция использовать такие бляшки появилась в период Первого Тюркского каганата свидетельствует обширная территория их распространения от Забайкалья до Южного Урала. Никогда в последующую эпоху раннего средневековья она не входила в состав единого кочевого государства. Эти украшения пользовались определенной популярностью в древнетюркской среде, поэтому их пытались изготавливать и местные древнетюркские, и кыргызские мастера-литейщики. К числу таких кустарных копий следует отнести гобийскую бляшку, воспроизводящую образец наподобие чикойского

Рис. 10. Изображение всадника на Самаркандской фреске.

или бирского, и малую минусинскую, изготовленную в подражание крупной минусинской.

Бляшки с изображением панцирных всадников с диском за спиной представляют иную изобразительную традицию. Вероятно, они должны были использоваться парами, о чем свидетельствуют находки из кимакского детского погребения на памятнике Кон-дратьевка. Несколько необычно, что на детском головном уборе присутствовали две совершенно одинаковые бляшки, ориентированные в одном направлении. Более естественным было бы их симметричное расположение, при котором фигурки развернуты в противоположные стороны или навстречу друг другу.

Рассмотренные разнотипные бляшки с изображением панцирных всадников с дисками за спиной обнаружены на территории распространения культур енисейских кыргызов и кимаков и были характерны для их торевтики в IX–X вв. Вполне возможно, что традиция использования фигурок воинов в качестве подвесок восходит к древнетюркской культуре. Однако непосредственным прототипом для рассматриваемых бляшек по служили не древнетюркские подвески, а изображения панцирных всадников на фресках Восточного Туркестана. По представлению некоторых ученых, воины, запечатленные на таких амулетах-оберегах, могли ассоциироваться с образами защитников истинной веры, святыми воинами, что было характерно для манихейства и буддизма [Алехин, 1998]. В Саяно-Алтайский регион традиция изображения воинов на металлических украшениях могла проникнуть в IX в. после походов кыргызских войск в Восточный Туркестан и знакомства кыргызской знати с этими религиями. Кимаки могли воспринять ее у кыргызов. Диск за головой и плечами фигуры воина вполне реалистично передавал щит в походном положении, откинутый на ремне за спину, в то время как обе руки копьеносца были задействованы для того, чтобы держать копье. Поэтому некоторые диски очень большие: показан щит, прикрывающий воина от навершия шлема до пояса.

Бляшки с изображением скачущих всадников-лучников, стреляющих, обернувшись назад, как было убедительно показано Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым, передают сцены богатырской или царской охоты, восходящие к торевтике Сассанид-ского Ирана. Однако енисейскими кыргызами данный сюжет был воспринят не непосредственно из Ирана, а из искусства Танского Китая, о чем свидетельствуют детали оформления гор и облаков на копенских рельефах [Евтюхова, 1948, с. 51]. Для торевтики древних тюрок он не характерен. Но сцены богатырской охоты известны на древнетюркских петроглифах и гравировках на седельных костяных пластинах из могильника Кудыргэ в Горном Алтае [Гаврилова, 1965, с. 35]. В памятниках культуры кимаков этот сюжет не представлен. Однако в ки-макских комплексах имеются бронзовые бляшки с изображением всадников-лучников, которые можно считать упрощенной трактовкой эпического богатыря-охотника [Могильников, 2002, с. 31].

К числу предметов кыргызской культуры эпохи «ве-ликодержавия» IX–X вв. в Восточном Туркестане могут относиться дуньхуанские бляшки с изображением взнузданных и оседланных лошадей [Худяков, 1996, с. 185]. По особенностям профильных фигур лошадей и конского убранства они заметно отличаются от подобных бляшек древнетюркского времени, но имеют схожие элементы с кыргызскими и кимакскими подвесками. Вероятно, изображения лошадей, также как и панцирных всадников, были парными, поскольку среди них представлены совершенно одинаковые фигуры, ориентированные в противоположные стороны.

Заключение

Появление бронзовых бляшек с изображением всадников в составе предметного комплекса кул ьту-ры древних тюрок – одно из проявлений тюркско-согдийского культурного симбиоза, выразившегося в восприятии тюрками согдийского изобразительного сюжета и использовании в качестве украшения полюбившихся изображений воинов, которые согдийские мастера стали оформлять в соответствии со вку- сами тюркской кочевой знати. Со временем подобные бляшки стали отливать и древнетюркские мастера. Вероятно, под влиянием древних тюрок такие украшения получили распространение среди енисейских кыргызов и кимаков. Подобным образом кыргызами был освоен и переработан иранский по своему происхождению сюжет богатырской охоты, заимствованный через китайцев. Ко времени своего распространения на Енисее он стал фактически трансазиатским. Изображение панцирного всадника было воспринято кыргызами в эпоху «великодержавия» в Восточном Туркестане, однако наибольшее распространение этот сюжет получил среди кимаков. Для средневековых кочевников образ конного воина и охотника был вполне понятным и привлекательным, отвечающим военнодружинному жизненному идеалу.