Изображения знамен русских и татарских воинов на миниатюрах «Ремезовской летописи»

Автор: Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изображения знамен и вымпелов на миниатюрах «Ремезовской летописи». Анализ этих рисунков наглядно продемонстрировал, что их создатели знамена татарских воинов изображали в виде прямоугольных полотнищ с двумя длинными «косицами». Флаги русских казаков и служилых людей отличаются наличием христианской символики или горизонтальных полос. В тоже время практически одинаково изображены вымпелы на древках сибирских татар и русских воинов, а также на мачтах казачьих стругов и башнях сибирских острогов.

Западная сибирь, сибирские татарские воины, русские казаки, служилые люди, струги, остроги, знамена, вымпелы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522125

IDR: 14522125 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Изображения знамен русских и татарских воинов на миниатюрах «Ремезовской летописи»

Важным изобразительным источником по истории военного дела в период присоединения Западной Сибири к Российскому государству могут служить миниатюрные изображения лицевого свода «Ремезовской летописи». Рисунки созданы через столетие после описываемых событий. Однако на них подробно и достоверно переданы особенности вооружения, воинского и конского снаряжения, оборонительных сооружений и других предметов материальной культуры русского населения Сибири. Менее информативны рисунки воинов сибирских татарских, поскольку ко времени создания рисунков сторонники восстановления Сибирского татарского ханства во главе с потомками и наследниками хана Кучума уже прекратили вооруженное сопротивление. Среди этих миниатюр не все являются оригинальными. Некоторые рисунки выполнены по образцам известных европейских книжных миниатюр конца XVII в. [Багрин, 2013, с. 150–154]. Несмотря на определенные сом-

Russian Cossacks, service class people, strugs (strooks), нения в достоверности, эти изображения интересны и информативны.

Один из первых опытов введения в научный оборот тех миниатюр «Ремезовской летописи», на которых изображены русские и сибирские татарские воины со знаменами, предпринят Г.Ф. Миллером – выдающимся историком-сиби-реведом, историографом Российской империи [1937, рис. 8, 10, 11, 12, 13, 17]. В современном переиздании этого труда сохранены все иллюстрации, на которых есть различные знамена и вымпелы русских казаков из отряда атамана Ермака и татарских воинов хана Кучума [Миллер, 1999, с. 203, рис. 8; с. 235, рис. 10; с. 252, рис. 11; с. 267, рис. 12; с. 283, рис. 13; с. 360, рис. 17]. Многие миниатюры «Ремезовской летописи» с батальными сценами столкновений русских и татарских воинов со знаменами наличествуют в труде Е.И. Дерга-чевой-Скоп и В.Н. Алексеева [2006, с. 52, ил. 78; с. 54, ил. 79; с. 99, ил. 216]. Наиболее полно, но в сибирских народов на российской службе в Сибири в довольно схематичных прорисовках, изображения «Ремезовской летописи» изданы в своде «Сибирские летописи» [2008, с. 461, 463, 465, 467–472, 474, 479, 482–483, 485–488].

Знамена татарских воинов, как правило, изображены почти везде в виде прямоугольного полотнища с двумя длинными «косицами» (см. рисунок, 1, 4, 8, 11, 14 ). Такие знамена показаны у конных татарских воинов, в сценах боев за столицу Сибирского ханства – г. Кашлык, происходивших до

Знамена российских воинов на миниатюрах «Ремезовской летописи» выглядят иначе: в виде крупных квадратных полотнищ с широкой полосой вдоль всех четырех сторон и фигурой христианского святого или ангела. На знаменах российских воинов широко представлена христианская символика. В сценах боев казачьего отряда под командованием атамана Ермака с татарскими воинами на реках Тагиле, Тоболе и Туре в руках у пеших знаменосцев показаны знамена, на которых прихода казачьего отряда под командованием атамана Ермака [Миллер, 1999, рис. 8; Сибирские летописи…, 2008, с. 474]. Близкие по форме флаги с двумя «косицами» показаны у татарских воинов, противодействующих российскому воинскому отряду под командованием воеводы В. Кольцова-Масальского в боях у оз. Чиликуль [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, с. 99, ил. 216]. Этот поход состоялся в конце XVI в., т.е. после гибели атамана Ермака.

Иногда на полотнище знамени выделялся большой квадрат, который должен был отличаться по цвету от остальной части стяга (см. рисунок, 4, 8 ). Подобные знамена изображены развевающимися над татарскими военными отрядами хана Кучума в сражениях на реках Туре и Тоболе в период противоборства с казаками Ермака [Миллер, 1999, рис. 13]. Татарские знамена показаны закрепленными на специально выделенных, утолщенных или обычных древках, которые иногда венчали навершия и наконечники ромбической или удлиненно-ромбической формы (см. рисунок, 4, 14 ). Во всех случаях знамя изображено над группой конных или пеших воинов, среди большого количества поднятых вверх копий [Миллер, 1999, рис. 8, 13; Сибирские летописи…, 2008, с. 474, 492, 495, 496, 500–503, 505, 517–521]. Судя по этим рисункам, знаменосцы должны были находиться в центре вооруженного отряда, чтобы флаг был надежно защищен со всех сторон от посягательства врагов. К сожалению, в источниках нет сведений о цветовой гамме, характерной для боевых знамен сибирских татарских воинов. Нет и упоминаний о том, присутствовала ли на полотнищах мусульманская символика, что вполне вероятно.

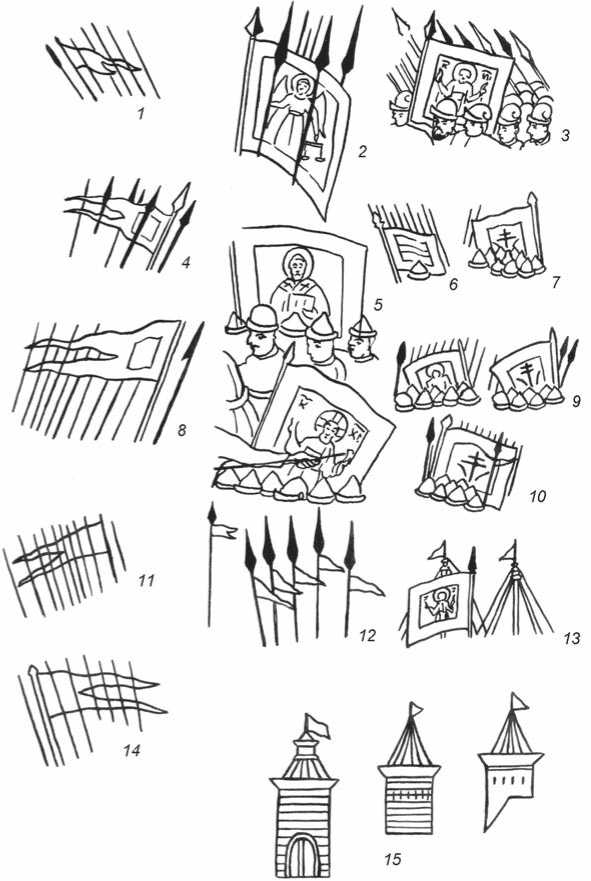

Изображения знамен татарских ( 1, 4, 8, 11, 14 ) и русских ( 2, 3, 5–7, 9, 10, 12, 13, 15 ) воинов на миниатюрах «Ремезовской летописи».

1 – знамя татарских воинов в бою под г. Кашлык; 2 – знамя русских казаков в бою на р. Тобол; 3 – знамя русских казаков в бою на р. Туре; 4 – знамя татарских воинов в бою на р. Туре; 5 – знамена русских казаков в бою на р. Тобол;

6, 7, 9, 10 – знамена русских казаков в походе на татарский стан на оз. Чиликуль;

8 – татарское знамя в бою на р. Тобол; 11, 14 – татарские знамена в бою на оз. Чиликуль; 12 – вымпелы на копьях русских воинов из отряда атамана Ермака при задержании Кутургая; 13 – знамя и вымпелы на мачтах гребных судов русских воинов во время волока через Уральские горы; 15 – знамя и вымпелы на вершинах башен Тюменского острога (по: [Миллер, 1937, 1999; Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006; Сибирские летописи…, 2008]).

изображена стоящая фигура ангела, развернутая анфас на зрителя, с нимбом и крыльями за спиной, весами в руках. Либо на знамени нарисован стоящий святой с нимбом над головой, воздевший руки к небу или держащий в руке прямоугольный предмет, напоминающий свиток [Миллер, 1999, рис. 11, 13; Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, ил. 216; Сибирские летописи…, 2008, С. 469, 472, 492, 500, 520, 521, 545] (см. рисунок, 2, 3, 5 ). Иногда святой покровитель изображен не только на знамени, но и среди российских воинов, атакующих противника. В этом случае его отличает нимб над головой, панцирь, меч и сабля в обеих руках [Сибирские летописи…, 2008, с. 494].

В некоторых случаях знамя показано таким небольшим, что кроме нимба над головой и силуэта фигуры святого трудно что-либо разобрать (см. рисунок, 9 ). Знамена с изображением святого нарисованы у русских казаков, сидящих в стругах, собираясь отчалить или плывя по реке [Миллер, 1999, рис. 10; Сибирские летописи…, 2008, с. 502, 503] (см. рисунок, 13 ). Встречаются флаги, в центре которых изображен крест с двумя перекладинами и две косые линии с двух сторон. Возможно, так показаны символы страстей христовых. Такое знамя показано у российских воинов, совершивших под командованием воеводы В. Кольцова-Масальского поход на лагерь хана Кучума на оз. Чи-ликуль [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, ил. 216] (см. рисунок, 7, 9, 10 ). Это знамя не было единственным в отряде. У бойцов В. Кольцова-Масальского нарисованы еще два стяга. На одном из них изображена фигура святого с нимбом над головой, а на другом воспроизведены три горизонтальных полосы, вероятно, разного цвета (см. рисунок, 6, 9 ). Знамена российских воинов во всех случаях показаны прикрепленными к утолщенным древкам, увенчанным удлиненно-ромбическим или удлиненно-треугольным наконечником, либо навер-шием с выступами на шейке. В некоторых случаях наконечник разделен по вертикальной оси: одна его половина белая, другая – черная (см. рисунок, 2, 3, 5–10, 13 ).

На древках у российских и татарских воинов иногда изображены небольшие флажки – вымпелы. Они бывают двух видов – удлиненно-треугольные и удлиненно-прямоугольные с двумя «косицами». Подобные вымпелы показаны у казаков, охранявших шатер атамана Ермака во время переговоры с плененным татарским тарханом Кутугаем [Миллер, 1999, рис. 12; Сибирские летописи…, 2008, с. 487, 488] (см. рисунок, 12 ). Вымпелы с полотнищами разной формы изображены у стоящих рядом воинов с одинаковым вооружением, поэтому судить о сути наблюдаемых различий затруднительно. Удлиненно-треугольные вымпелы на древках показаны у многих татарских воинов, в т.ч. конных, пеших и даже сражающихся между собой [Сибирские летописи…, 2008, с. 479, 483, 485, 497]. Подобные вымпелы с удлиненно-треугольным полотнищем нередко изображены на мачтах гребных судов, на бревенчатых башнях острогов, что может свидетельствовать об их широком применении (см. рисунок, 13, 15 ).

Рассмотренные изобразительные материалы свидетельствуют о широком использовании знамен и вымпелов сибирскими татарскими воинами и русскими казаками и служилыми людьми в период присоединения Западной Сибири к российскому государству.

Список литературы Изображения знамен русских и татарских воинов на миниатюрах «Ремезовской летописи»

- Багрин Е.А. Военное дело русских на восточном пограничье России в XVII в.: тактика и вооружение служилых людей в Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье. -СПб.: Нестор-История, 2013. -288 с.

- Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Ремизовская летопись. История Сибирская. Летопись Сибирская краткая кунгурская: исследование, текст и перевод. -Тобольск: Изд-во «Возрождение Тобольска», 2006. -270 с.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. -Т. I. -662 с.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. -2-е изд. -М.: Вост. литература, 1999. -Т. I. -630 с.

- Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская). -Рязань: Александрия, 2008. -688 с.