Изотопный анализ и вопросы реконструкции палеодиеты домашних животных в средневековых городах Восточной Европы

Автор: Яворская Л.В., Антипина Е.Е., Энговатова А.В., Леонтьев А.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты целенаправленных исследований изотопного состава (углерод 13C и азот 15N) коллагена костей домашних и диких животных из двух средневековых городов европейской части России: Ярославля и Ростова Великого. Установлено, что обеспечение кормами домашних копытны хживотных строилось главным образом на растительных ресурсах, созданных человеком в процессе активного землепользования. Однако лошади и коровы из Ростова Великого содержались круглогодично на подножном корму. вопреки ожиданию,в диете свиней доля кухонных отбросов оказалась минимальной, основу рациона составлял растительный корм с культивируемых земель.

Стабильные изотопы 13c и 15n, домашние и дикие животные, палеодиета, средневековые города европейской части России, 13с and 15n

Короткий адрес: https://sciup.org/14328258

IDR: 14328258

Текст научной статьи Изотопный анализ и вопросы реконструкции палеодиеты домашних животных в средневековых городах Восточной Европы

Изучение изотопного состава костей животных из археологических памятников проводится, как правило, в рамках исследований палеодиеты человеческих коллективов. При этом одни виды животных выступают как пищевые объекты, другие – как отражение природного изотопного фона. Для самых древних памятников с доминированием присваивающих вариантов экономики (палеолит – энеолит) возможно использование изотопных данных по диким животным для реконструкции окружавших поселения экосистем (см. DeNiro, Epstein , 1978; DeNiro , 1987; van der Merwe , 1982; Ambrose , 1991; Bocherens , 2003; Műldner, Richards , 2005; Thompson et al. , 2005; Тиунов , 2007; и др.).

Однако за последнее десятилетие рамки для объектов изотопного анализа заметно расширились: исследуются не только новые виды (древние и современные) животных и растений, но и микроорганизмы, а также почва и вода, тем самым увеличивается разнообразие получаемой информации (см. например: Makarewicz, Tuross , 2006; Fraser et al. , 2011; Schoeninger , 2011; Fuller et al. , 2012; Reitsema, Kozłowski , 2013; и др.).

Более того, в исследованиях присутствует стремление выявить влияние разных природных и антропогенных факторов (температуры, влажности, культивации и т. д.) на изотопный состав тканей и отдельных частей изучаемых растительных и животных организмов. Например, изучение почвенных проб, взятых на современных и древних полях и других сельскохозяйственных объектах, показало, что и обработка почвы, и внесение любых удобрений повышает содержания азота и углерода в культивируемых растениях ( Bogaard et al. , 2007; Commisso, Nelson , 2008; Fraser et al. , 2011). В этом направлении обсуждается даже сопряженность изотопных сигналов домашнего скота с системами землепользования и т. д. ( Grogan et al. , 2000; Szostek , 2009; Commisso, Nelson , 2010; Reitsema, Kozłowski , 2013). Такие новые повороты изотопного анализа дают возможность рассматривать данные об изотопном составе костей древних домашних животных как независимый источник для реконструкции палеодиеты и условий содержания разных видов домашних животных, а значит – и разные стороны функционирования древних хозяйственных систем.

Основной задачей нашей работы было дополнение базы данных по изотопному составу коллагена костей животных, прежде всего – домашних, из средневековых памятников европейской части России. Однако на сегодняшний день получены анализы содержания стабильных изотопов только для двух элементов – углерода и азота (13С и 15N), но именно они являются наиболее значимыми для реконструкции пищевых связей и особенностей диеты живых организмов. Изотопный анализ собранных образцов проведен в лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН под руководством Г. И. Зайцевой. Использованная в проекте методика определения содержания 13С и 15N по коллагену археологических костей, а также полученные результаты для выборок из средневековых городов уже опубликованы ( Энговатова и др. , 2013).

Здесь же предпринимается попытка (на основе уже опубликованной авторами информации) выявить и оценить особенности палеодиеты и условий содержания домашних животных из двух древнерусских городов – Ярославля и Ростова Великого. Для этого необходимо рассмотреть следующие вопросы: насколько пищевой рацион домашних копытных по изотопному составу отличался от природного корма диких животных, какова была специфика их палеодиеты, и с какими факторами ее можно связать?

Важно подчеркнуть, что выбор именно этих двух памятников неслучаен: оба расположены в бассейне Волги, в одной природно-ландшафтной и климатической зоне, оба возникают в конце X в. и активно функционируют на протяжении всего средневековья. Окружают города леса с доминированием древесно-кустарниковых пород, представляющих собой обычные для этой зоны т. н. С-3 растения. Такие сходные климатические условия и природная кормовая база копытных животных позволяют рассматривать выявленную специфику содержания 13С и 15N в коллагене костей домашних животных в рамках вероятного влияния хозяйственно-культурных факторов.

Для домашних животных обсуждается информация по четырем видам: крупный рогатый скот (КРС), лошадь, свинья и собака. Изотопные сигналы диких животных представлены данными по останкам благородного оленя из Ярославля и по костям двух бобров из Ростова.

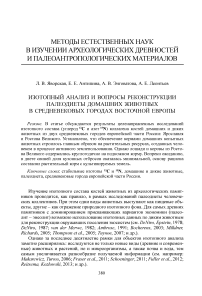

/V Дикие ж Домашние у Хищные>/ травоядные ” копытные ^ собака

| Ярославль П Ростов

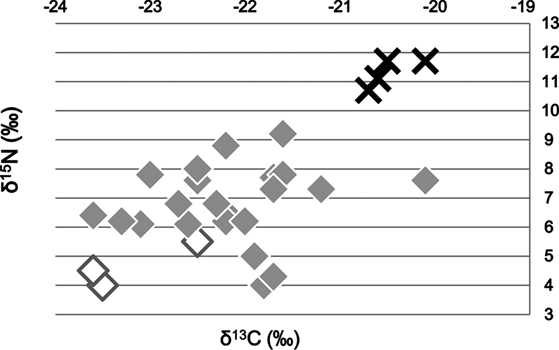

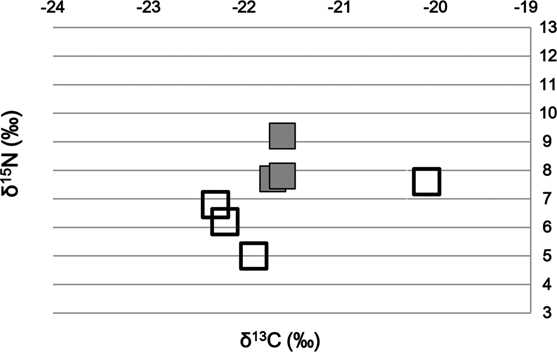

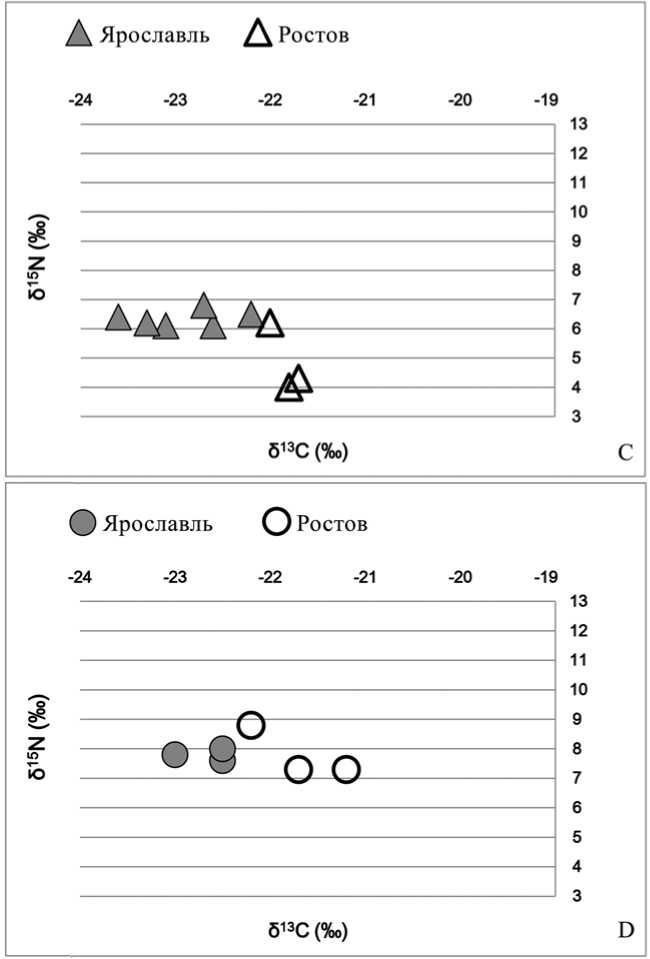

Рис 1. Результаты изотопного анализа костей животных (состав по δ13С и δ15N) из двух средневековых городов

Диаграммы: A – по диким травоядным и домашним животным; B – по КРС; C – по лошадям; D – по свиньям

Большинство образцов для изотопного анализа из раскопок Ярославля происходят из санитарных захоронений защитников и жителей города, погибших во время его разорения войсками Бату-хана зимой 1238 г. ( Энговатова и др. , 2009; Археология древнего Ярославля..., 2012). Часть из них связана с комплексами одной богатой усадьбы. Другая часть отобрана из кухонных остатков в культурном слое той же усадьбы. Соответственно, видовой состав из ярославских образцов напрямую отражает набор животных, которых содержали в городе в конце XII – первой половине XIII в.

Ростовские образцы получены из культурных напластований жилой застройки конца XI – первой половины XII в., когда на месте предшествующего поселения уже функционировал город ( Леонтьев , 1998; Самойлович , 2001).

Сравнение изотопных сигналов 13С и 15N домашних животных и представителей диких травоядных из раскопок двух указанных городов обнаруживает достаточно яркие отличия между этими группами (рис. 1, А ). Изотопные сигналы диких травоядных животных (особенно бобров) имеют самые низкие значения как для углерода (513С: -23,5^), так и для азота (515N: 4%о). Домашние животные характеризуются более высокими показателями дельты 15N, абсолютные значения которой в большей части образцов превышают границу в 6 промилле. В свете новой информации об обогащении стабильным изотопом азота выращиваемых травяных и зерновых культур такие различия по 15N могут быть интерпретированы как следствие кормления домашних копытных главным образом культивируемым травостоем с лугов и полей. Исключение по азоту составляют лишь три образца из ростовской коллекции (о них будет отдельно сказано ниже). Количество изотопа 13С у домашних животных также повышено, но лишь по средним значениям, а разброс абсолютных значений достигает 4 промилле (рис. 1, А ). Эти рамки соответствуют поеданию копытными именно обычной растительности региона (т. н. С-3 растения), включая огородные и зерновые культуры.

Вместе с тем несомненно, что пищевой рацион каждого из четырех видов домашних животных имел свои особенности.

Небольшая выборка костей КРС из Ярославля оказалась очень компактной по значениям изотопных сигналов 13С и 15N (рис. 1, В ). Они как раз в наибольшей степени отражают пищевой рацион домашних копытных, базирующийся не на природных, а на выращиваемых растительных ресурсах. Тогда как при кормлении ростовских коров, по-видимому, наряду с культивируемыми растениями использовались и природные корма с пониженным содержанием стабильных изотопов углерода, но особенно азота. Аналогичную ситуацию можно реконструировать и для рациона ростовских лошадей, содержание 15N в костях которых было резко снижено (рис. 1, С ).

Образцы костей лошадей из Ярославля обнаружили большое сходство между собой по 15N. При этом среднее значение дельты для этого изотопа оказалось всего на 1 промилле выше, чем у благородного оленя, и почти на 1,5 промилле ниже, чем у ярославских коров (рис. 1, А, В, С). Несомненно, что эти различия связаны с разными по составу диетами у этих видов, но, к сожалению, рассматриваемые изотопные сигналы не позволяют дать более конкретную интерпретацию.

Уровень содержание стабильного изотопа азота в костях и ярославских и ростовских свиней представляется необычным. Если исходить из всеядности этого вида, то значения δ 15N костей свиньи теоретически должны занимать место между показателями по костям коровы и собаки. А полученные результаты δ 15N оказались очень близки к средним значениям этого изотопа у коров (рис. 1, В, D ). Очевидно, что отождествлять пищевой рацион этих видов некорректно. Но следует признать, что сходство их изотопных сигналов по 15N может означать только одно: доля растительных кормов в диете ярославских и ростовских свиней была существенной, а доля кухонных отбросов, вероятнее всего, минимальна.

Обобщая изотопные данные по домашним копытным, следует подчеркнуть некоторую специфику всей серии ярославских образцов. В ней оказались и максимальные значения дельты 15N у коров, и поразительно компактно расположенные данные по 15N у лошадей. Учитывая необычный археологический контекст находок костей этих животных – территорию богатой усадьбы, можно предположительно связать появление такого изотопного состава у животных с влиянием особых хозяйственных и/или социальных факторов.

Кости собак показывают размах значений изотопных сигналов в очень узких рамках (различия по δ 13С – всего 0,7, а по δ 15N – 1 промилле) как в образцах из Ростова, так и из Ярославля (рис. 1, А ). Можно предположить существование единой традиции содержания и кормления этих животных в этих городах.

Таким образом, анализ значений изотопных сигналов домашних и диких животных из Ярославля и Ростова позволяет сформулировать следующие положения, касающиеся особенностей пищевого рациона средневековых домашних животных:

-

1. Обеспечение кормами домашних копытных животных из указанных средневековых городов строилось главным образом на созданных человеком в процессе активного землепользования растительных ресурсах (луговые травы и сено, отходы земледельческой продукции, зерно).

-

2. Вместе с тем некоторые ростовские лошади и коровы круглогодично содержались на подножном корму в природных биотопах.

-

3. В диете ярославских и ростовских свиней доля растительного корма с культивируемых земель была существенной, а доля кухонных отбросов минимальна.

Список литературы Изотопный анализ и вопросы реконструкции палеодиеты домашних животных в средневековых городах Восточной Европы

- Археология древнего Ярославля: загадки и открытия/Авт.-сост. А. Б. Энговатова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИА РАН, 2012. 296 с.

- Леонтьев А. Е., 1998. Ростов эпохи Ярослава Мудрого (по материалам археологических исследований) /Историческая археология. Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рожд. Д. А. Авдусина/Отв. ред. в. Л. Янин. М.: памятники исторической мысли. С. 135-153.

- Самойлович Н. Г., 2001. Стратиграфия и хронология Григорьевского раскопа в Митрополичьем саду ростовского кремля//практика и теория археологических исследований/Отв. ред. А. С. Смирнов. М.: ИА РАН. С. 226-242.

- Тиунов А. В., 2007. Стабильные изотопы углерода и азота в почвенно-экологических исследованиях//Известия РАН. Серия Биологическая. 4. С. 475-489.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа//КСИА. Вып. 228. C. 96-115.

- Энговатова А. В., Осипов Д. О., ФаРАджева Н. Н., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., 2009. Массовые средневековые захоронения в Ярославле: анализ археологических и антропологических материалов//РА. № 2. С. 68-78.

- Ambrose S. H., 1991. Effects of diet, climate and physiology on nitrogen isotope abundances in terrestrial foodwebs//JAS. Vol. 18. Iss. 3. Р 293-317.

- Bocherens H., 2003. Isotopic biogeochemistry and the palaeoecology of the mammoth steppe fauna//Deinsea. Vol. 9. P. 57-76.

- BogaardA., Heaton T. H. E., Poulton P., Merbach I., 2007. The impact of manuring on nitrogen isotope ratios in cereals: Archaeological implications for reconstruction of diet and crop management practices//JAS. Vol. 34. Iss. 3. P. 335-343.

- Commisso R. G., Nelson D. E., 2008. Correlation between modern plant δ 15N values and activity areas of Medieval Norse farms//JAS. Vol. 35. Iss. 2. P. 492-504.

- Commisso R. G., Nelson D. E., 2010. Stable nitrogen isotopic examination of Norse sites in the Western settlement of Greenland//JAS. Vol. 37. Iss. 6. P. 1233-1240.

- DeNiro M. J., 1987. Stable isotopes and archaeology//American Scientist. Vol. 75. P. 182-191.

- DeNiro M. J., Epstein S., 1978. Influence of diet on distribution of carbon isotopes in animal//Geochemica et Cosmochimica Acta. Vol. 42. P. 495-506.

- Fraser R. A., Bogaard A., Heaton T., Charles M., Jones G., Christensen B. T. et al., 2011. Manuring and stable nitrogen isotope ratios in cereals and pulses: towards a new archaeobotanical approach to the inference of land use and dietary practices//JAS. Vol. 38. Iss. 10. P. 2790-2804.

- Fuller B. T., Muldner G., Van Neer W., Ervynck A., Richards M. P., 2012. Carbon and nitrogen stable isotope ratio analysis of freshwater, brackish and marine fish from Belgian archaeological sites (1st and 2nd millennium AD)//Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Vol. 27. P 807-820.

- Grogan P., Bruns T. D., Chapin F. S., 2000. Fire effects on ecosystem nitrogen cycling in a Californian bishop pine forest//Oecologia. Bd. 122. No. 4. P. 537-544.

- Makarewicz C., Tuross N., 2006. Foddering by Mongolian pastoralists is recorded in the stable carbon (δ 13C) and nitrogen (δ 15N) isotopes of caprine dentinal collagen//JAS. Vol. 33. Iss. 6. P. 862-870.

- Müldner G., Richards M. P., 2005. Fast or feast: reconstructing diet in later medieval England by stable isotope analysis//JAS. Vol. 32. Iss. 1. Р 39-48

- Reitsema L. J., Kozłowski T., 2013. Diet and society in Poland before the state: stable isotope evidence from a Wielbark population (2nd c. AD)//Anthropological review. Vol. 76. Iss. 1. P. 1-22.

- Schoeninger M. J., 2011. Diet reconstruction and ecology using stable isotope ratios//A Companion to Biological Anthropology/Ed. C. S. Larsen. Chichester: Wiley-Blackwell. P. 445-464.

- Szostek K., 2009. Chemical signals and reconstruction of life strategies from ancient human bones and teeth -problems and perspectives//Anthropological review. Vol. 72. No. 1. P 3-30.

- Thompson A. H., Richards M. P., Shortland A., Zakrzewski S. R., 2005. Isotopic palaeodiet studies of ancient Egyptian fauna and humans//JAS. Vol. 32. Iss. 3. P. 451-463.

- Van der Merwe N. J., 1982. Carbon isotopes, photosynthesis and archaeology//American Scientist. Vol. 70. P. 596-606.