Изотопный состав карбонатного углерода и кислорода и распределение стронция в разрезе нижнего фамена по р. Ижма (Южный Тиман)

Автор: Майдль Т.В., Безносов П.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 4 (196), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся изотопная характеристика типового разреза сосногорской и ижемской свит Южного Тимана, а также данные по распределению стронция. Обсуждаются условия формирования этих отложений.

Изотопия, углерод, кислород, стронций, девон

Короткий адрес: https://sciup.org/149129032

IDR: 149129032

Текст научной статьи Изотопный состав карбонатного углерода и кислорода и распределение стронция в разрезе нижнего фамена по р. Ижма (Южный Тиман)

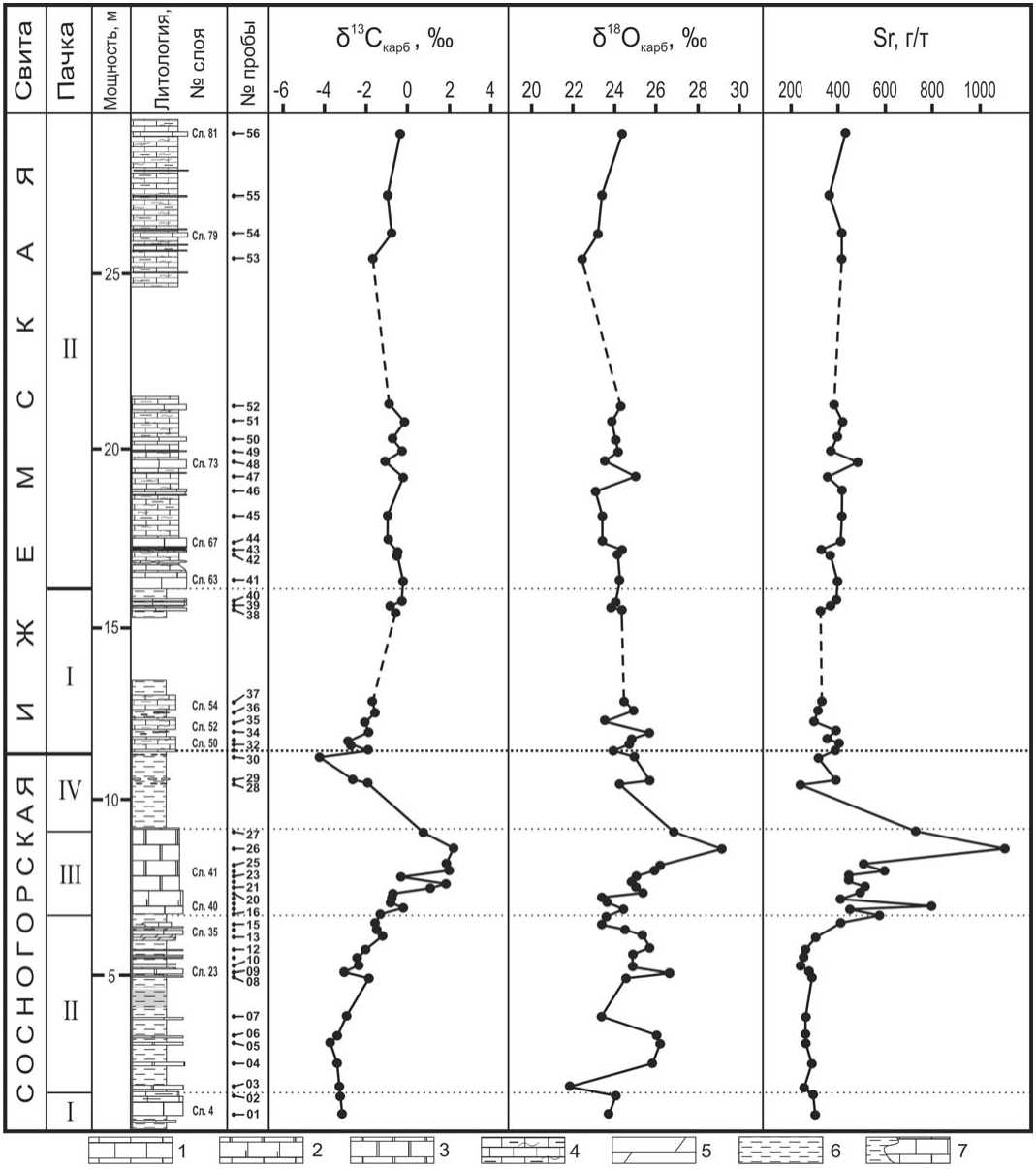

Наиболее полный разрез нижнего фамена на Южном Тимане вскрывается в обн. 20 по реке Ижма (геологический памятник природы «Со-сновский»). Этот разрез является типовым для двух свит — сосногорской и ижемской. Сосногорская свита представлена толщей переслаивания глинистых и доломитистых известняков, известковистых доломитов и глин. Ее отложения сформировались в мелководных, предположительно лагунных условиях [1]. Относительная изоляция данной части бассейна, вызванная выведением на поверхность расположенного восточнее тела позднефранского барьерного рифа [3, 12], определила крайнюю обеднен-ность отложений сосногорской свиты органогенными остатками. Лишь слой 40 (здесь и далее нумерация слоев дана по П. А. Безносову и др. [2]), известный под названием «рыбный доломит», содержит многочисленные хорошо сохранившиеся макроостатки эндемичного сообщества позвоночных. Этот слой, представленный до-ломитистым известняком с обильными кальцитизированными оогониями и инкрустациями харовых водорослей и глинистым темпеститом в основании, по всей видимости, сформировался в результате одного или нескольких близких по времени штормовых событий. По комплексу миоспор и остракодам сосногорская свита коррелируется с волгоградским горизонтом Центрального девонского поля (ЦДП) [3,4]. Видимая в обнажении мощность сосногорской свиты составляет 11 м, полная мощность по данным скважины — около 30 м.

Выше трансгрессивно с размывом залегают мелководно-морские открыто-шельфовые отложения ижемской свиты, представленные неравномерно-глинистыми узловатыми известняками с прослоями однородных, плитчатых и биокластовых известняков и глин и охарактеризованные обильной фауной беспозвоночных задонского возраста. Видимая в обнажении мощность ижемской свиты составляет 20 м.

Особый интерес к данному разрезу связан с недавним обнаружением в слое «рыбного доломита» частично сочлененных остатков новой, еще не описанной формы примитивного тет-рапода. Эта форма как стратиграфически, так и морфологически является наиболее древней и рыбообразной среди других девонских тетрапод, известных по относительно полным скелетам [7]. Превращение рыбьего плавника в конечность с пальцами и появление первых тетрапод в девоне стало ключевым моментом в эволюции позвоночных животных, обеспечившим им в дальнейшем выход на сушу. В этой связи реконструкция условий обитания и выявление возможных причин гибели этого уникального сообщества имеет крайне важное значение. С этой целью нами был про-

веден изотопно-геохимический анализ карбонатных отложений данного разреза.

Измерения содержаний стабильных изотопов углерода и кислорода выполнены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на масс-спектрометре «DELTA V Advantage» (аналитик И. В. Смолева). Значения 813Скарб даны в промилле относительно стандарта PDB, а 818Окарб — относительно стандарта SMOW. Ошибка определения 813С и 818Окарб не превышает 0.04 и 0.06 %с соответственно. Содержание стронция определялось методом эмиссионного спектрального анализа (аналитики Т. В. Якимова, Р. С. Арас-ланова). Погрешность метода 12— 15 %. Результаты анализов приведены в таблице и на рисунке.

В первой пачке сосногорской свиты величины изотопного уплотнения 813Скарб и 818Окарб известняков составляют —3.1 и 23.7 %с соответственно. Кривые изменения величин 813Скарб и 818Окарб в нижней, литологически наиболее мелководной части второй пачки демонстрируют смещение, отрицательное по углероду (до —3.8 %о) и положительное по кислороду (до 26.1 %о). В верхней, большей ее части отмечается утяжеление как углерода, так и кислорода, происходящее практически синхронно. Положительный экскурс изотопных кривых соответствует и третьей пачке. Достигнув максимальных значений вблизи кровли слоя 41 микробиальных доломитов, значения 813Скарб и 818Окарб начинают убывать. Эта тенденция наблюдается и в четвертой пачке. В вышележащих мелководноморских отложениях ижемской свиты значения 813Скарб достигают средних для разреза значений (около —1 %о) и далее почти не меняются. Кривая 818Окарб этой части разреза демонстрирует значительное сходство с кривой 813Скарб. Таким образом, в распределении изотопов углерода и кислорода отмечается прямая корреляционная связь.

В нижнефаменском разрезе на Южном Тимане обнаруживается ряд особенностей в изотопных характеристиках углерода и кислорода по сравнению с одновозрастными разрезами в других регионах мира. Максимальные значения 813Скарб в них достигают 2.5—3, а в отдельных случаях и 4 %о [11, 13], тогда как изученный нами разрез отличается более низкими значениями этого показателя — не более 2.1 %о. Величина абсолютных значе ний 813Скарб может меняться в зависимости от батиметрических, широтных и прочих факторов, варьируя в пределах 1—1.5 %с и более, однако считается, что амплитуда изотопного сдвига при этом должна оставаться постоянной [8]. Согласно палеогеографическим реконструкциям тиманский разрез, как и большинство других, описанных в литературе, располагался в приэкваториальном поясе. Общая амплитуда изотопно-углеродного сдвига составляет в нем 5 %о, что в полтора-два раза больше, чем в разрезах других регионов мира, где этот показатель не превышает 2.5—3 %с [13]. Величина абсолютных значений изотопного сдвига напрямую связана с низкими значениями 813Скарб в основании разреза, где они достигают —3.8 %о. Учитывая крайнюю мелководность отложений с самыми низкими негативными значениями 813Скарб, логично предположить влияние на их формирование подтока пресных вод с континента, обогащенных изотопно-облегченным почвенным бикарбонатом.

Синхронно с увеличением значений 813Скарб в разрезе сосногорской свиты наблюдается постепенное возрастание значений 818Окарб. То же отмечено в одновозрастных разрезах и в других регионах мира [14, 20]. Однако абсолютные значения 818Окарб в изученном нами разрезе в среднем на 1—1.5 %с ниже, чем в иных низкоширотных разрезах [14, 21]. Одним из факторов, обуславливающих низкие содержания 818Окарб в карбонатных породах, является поступление изотопно-легких вод с речным стоком. Наиболее ярко это выражается в эпиконтинентальных морях, в которых отличие от средних океанических значений достигает 1—2 %с [15]. Так как в позднедевонское время район Южного Тимана находился в приэкваториальных широтах, наблюдаемое понижение значений 818Окарб, очевидно, было связано с разбавлением изначально морских вод бассейна изотопно-легкими пресными континентальными водами.

Кратковременные резкие утяжеления изотопного состава карбонатного углерода, или позитивные максимумы величины 813Скарб, в пограничных франско-фаменских разрезах принято связывать с кратковременными трансгрессиями. Они обусловили не только аноксию отдельных акваторий, но и дополнительное поступление с суши фосфора, а следовательно, и усиленную фоссилизацию изотопно-легкого Сорг с соответствующим обогащением морской воды изотопом 13С [9]. Положительный экскурс в изменении величины 813Скарб в изучаемом разрезе завершается максимумом в пласте доломита, перекрывающем костеносный слой. С этим же рубежом совпадает смена ассоциаций макро- и микрофитов: от ассоциации гидрологически открытого мезотроф-ного бассейна (преобладание харофи-тов) к ассоциации закрытого эвтрофного водоема (микробиальное сообщество).

Кроме того, повышение содержания 813Скарб в III пачке сосногорской свиты могло быть связано с процессом метаногенерации в осадке. Как известно, метан при своем формировании забирает из среды повышенную долю 12С, что приводит к осаждению карбоната с утяжеленным изотопным составом углерода [6]. В слоях 40 и 41 наблюдаются многочисленные вертикальные трубкообразные полости диаметром около 0.3—0.5 см. По ряду признаков эти текстуры не могут быть отнесены к ихнофоссилиям и трактуются нами как следы выхода газов. Очевидно, что первичный осадок слоя 40 содержал большое количество органического вещества, представленного талломами харовых водорослей и трупами позвоночных. Быстрое погребение в результате штормового процесса способствовало разложению его в дизоксидных условиях с образованием метана, что в конечном счете также должно было привести к сдвигу величины 813Скарб в положительную сторону.

Положительный экскурс величины 818Окарб определяется как температурой воды, так и её соленостью. Практически синхронное повышение значений 813Скарб и 818Окарб, наблюдаемое и в нашем разрезе, большинством исследователей трактуется как свидетельство похолодания климата. Так, отмеченные в разрезах пограничных франско-фаменских отложений Германии положительные аномалии 818Окарб с максимальной амплитудой 1—1.5 %о, параллельные положительным экскурсам 813Скарб, трактуются как результат охлаждения поверхностных вод в низких широтах на 5—7 ° С вследствие понижения концентрации углекислого газа в атмосфере [14]. Расчетное падение глобальных температур в раннем фамене по сравнению с поздним франом составляет 4.4 °С около полюсов и 2.1 °С на экваторе [9]. В нашем разрезе изменение величины 818Окарб в слое 41 может быть свиде-

тельством увеличения солености бассейна при уменьшении его глубины и выпаривании либо в результате притока соленых «океанских вод» при трансгрессии.

Таким образом, наблюдаемые здесь отличия от известных одновозрастных разрезов морского генезиса как по углероду, так и по кислороду обусловлены, вероятно, экранированием и обособлением этой части бассейна. Связь с океаном, возможно, возобновлялась при кратковременных мелкомасштабных трансгрессиях, влияние которых постепенно нарастало вверх по разрезу сосногорской свиты. Во время накопления четвертой ее пачки изоляция была преодолена и связь с остальной частью бассейна восстановлена.

То же подтверждается данными по содержанию стронция в изученном разрезе. Содержание стронция в карбонатных породах либо его соотношение с содержанием кальция может использоваться в качестве показателя солености бассейна [18,19]. Прибрежные

Изотопный состав карбонатного углерода и кислорода и геохимическая характеристика карбонатных пород нижнефаменского разреза по р. Ижма (обн. 20)

|

Номер |

8,3Скапб |

Sr |

СаО |

MgO |

СО2 |

II. О. |

Р2О5 |

||

|

пробы |

СЛОЯ |

%(PDB) |

%(SMOW) |

г/т |

% |

||||

|

56 |

81 |

-0.3 |

24.3 |

430 |

50.95 |

0.66 |

38.78 |

4.63 |

0.017 |

|

55 |

80 |

-1.0 |

23.4 |

360 |

49.14 |

1.01 |

38.38 |

6.61 |

0.008 |

|

54 |

79 |

-0.7 |

23.2 |

420 |

40.19 |

1.53 |

— |

— |

— |

|

53 |

78 |

-1.6 |

22.4 |

420 |

49.19 |

0.85 |

38.66 |

9.5 |

0.038 |

|

52 |

77 |

-0.8 |

24.4 |

380 |

49.59 |

1.18 |

39.41 |

5.83 |

0.015 |

|

51 |

76 |

-0.04 |

23.8 |

420 |

48.99 |

1.95 |

— |

— |

— |

|

50 |

75 |

-0.7 |

24.0 |

400 |

51.31 |

1.02 |

39.32 |

— |

0.035 |

|

49 |

74 |

-0.4 |

24.2 |

370 |

48.59 |

2.2 |

— |

— |

— |

|

48 |

73 |

-1.2 |

23.6 |

480 |

51.24 |

3.52 |

— |

— |

— |

|

47 |

71 |

-0.1 |

25.2 |

350 |

48.99 |

0.85 |

38.84 |

8.1 |

0.009 |

|

46 |

70 |

-0.6 |

23.2 |

410 |

49.38 |

1.58 |

— |

— |

— |

|

45 |

68 |

-0.9 |

23.4 |

410 |

47.05 |

1.44 |

— |

— |

— |

|

44 |

67 |

-0.9 |

23.4 |

400 |

51.65 |

2.3 |

— |

— |

— |

|

43 |

65 |

-0.6 |

24.3 |

330 |

43.55 |

1.67 |

— |

— |

— |

|

42 |

64 |

-0.5 |

24.1 |

360 |

45.66 |

1.35 |

36.20 |

— |

0.074 |

|

41 |

63 |

-0.3 |

24.2 |

400 |

44.86 |

2.48 |

— |

— |

— |

|

40 |

61 |

-0.4 |

24.0 |

380 |

50.13 |

2.55 |

— |

— |

|

|

39 |

59 |

-0.8 |

23.8 |

360 |

49.54 |

1.78 |

41.08 |

5.55 |

0.029 |

|

38 |

57 |

-0.6 |

24.3 |

320 |

38.03 |

4.28 |

— |

— |

— |

|

37 |

54 |

-1.6 |

24.4 |

330 |

47.03 |

1.34 |

38.42 |

8.61 |

0.024 |

|

36 |

53 |

-1.4 |

24.9 |

300 |

42.51 |

1.3 |

— |

— |

— |

|

35 |

52 |

-2.0 |

23.6 |

290 |

44.19 |

1.98 |

— |

— |

— |

|

34 |

51 |

-1.8 |

25.7 |

390 |

45.51 |

1.09 |

— |

— |

— |

|

33 |

50 |

-2.7 |

24.7 |

360 |

47.44 |

1.66 |

— |

— |

— |

|

32 |

50 |

-2.5 |

24.6 |

410 |

42.97 |

2.84 |

— |

— |

— |

|

31 |

50 |

-1.8 |

23.9 |

390 |

47.31 |

0.96 |

35.01 |

9.8 |

0.81 |

|

30 |

48 |

-4.3 |

24.8 |

320 |

40.89 |

1.52 |

— |

— |

— |

|

29 |

45 |

-2.4 |

25.6 |

390 |

46.25 |

0.86 |

35.58 |

— |

0.074 |

|

28 |

43 |

-1.8 |

24.2 |

240 |

41.55 |

1.1 |

— |

— |

— |

|

27 |

41 |

0.6 |

26.8 |

720 |

30.24 |

15.45 |

41.82 |

8.87 |

— |

|

26 |

41 |

2.1 |

29.2 |

1100 |

29.28 |

17.5 |

42.03 |

5.83 |

— |

|

25 |

41 |

1.8 |

26.1 |

500 |

26.44 |

16.61 |

38.05 |

11.94 |

— |

|

24 |

41 |

1.9 |

25.9 |

580 |

27.56 |

16.44 |

39.03 |

13.17 |

0.021 |

|

23 |

41 |

-0.4 |

25.2 |

460 |

29.24 |

15.43 |

40.65 |

8.96 |

— |

|

22 |

41 |

1.8 |

25.0 |

460 |

27.59 |

15.83 |

38.45 |

12.86 |

— |

|

21 |

41 |

1.1 |

25.2 |

520 |

29.43 |

14.79 |

39.29 |

12.67 |

— |

|

20 |

40 |

-0.7 |

25.4 |

500 |

38.42 |

11.46 |

42.67 |

3.3 |

— |

|

19 |

40 |

-0.8 |

23.4 |

410 |

45.85 |

4.95 |

39.95 |

3.43 |

— |

|

18 |

40 |

-0.9 |

23.7 |

790 |

43.21 |

6.38 |

40.80 |

4.68 |

— |

|

17 |

40 |

-0.1 |

24.3 |

450 |

40.33 |

10.35 |

42.47 |

3.2 |

0.092 |

|

16 |

40 |

-1.3 |

23.6 |

570 |

46.33 |

4.09 |

40.46 |

4.51 |

— |

|

15 |

37 |

-1.4 |

23.4 |

410 |

50.96 |

0.58 |

38.93 |

5.6 |

0.15 |

|

14 |

35 |

-1.5 |

24.4 |

380 |

41.75 |

1.84 |

— |

— |

— |

|

13 |

34 |

-1.0 |

24.9 |

300 |

19.04 |

3.39 |

— |

— |

— |

|

12 |

32 |

-1.8 |

25.6 |

250 |

36.7 |

2.73 |

— |

— |

— |

|

11 |

30 |

-2.3 |

24.7 |

240 |

36.44 |

3.01 |

— |

— |

— |

|

10 |

26 |

-2.2 |

24.7 |

230 |

36.27 |

1.94 |

— |

— |

— |

|

09 |

23 |

-3 |

26.6 |

270 |

30.08 |

17.56 |

42.25 |

5.9 |

0.022 |

|

08 |

21 |

-1.7 |

24.5 |

280 |

40.54 |

1.73 |

— |

— |

— |

|

07 |

15 |

-2.6 |

23.4 |

250 |

33.5 |

2.17 |

— |

— |

— |

|

06 |

13 |

-3.4 |

26 |

250 |

27.56 |

19.19 |

— |

— |

— |

|

05 |

11 |

-3.8 |

26.1 |

250 |

32.68 |

12.64 |

37.61 |

8.41 |

— |

|

04 |

9 |

-3.4 |

25.7 |

290 |

29.01 |

13.57 |

37.88 |

14.72 |

0.041 |

|

03 |

7 |

-3.3 |

21.8 |

240 |

40.11 |

4.09 |

— |

— |

— |

|

02 |

5 |

-3.2 |

24 |

280 |

43.89 |

1.78 |

34.61 |

— |

0.044 |

|

01 |

4 |

-3.1 |

23.7 |

300 |

49.38 |

1.88 |

— |

— |

— |

Примечание. Породообразующие компоненты определялись методом химического анализа. Н. о. — нерастворимый остаток. Данные, набранные курсивом, — результаты приближенно-количественного рентгенофлуоресцентного анализа. Прочерк—не определялось.

отложения с пониженной соленостью отличаются и более низким содержанием Sr. Карбонаты, осаждающиеся из вод повышенной солености, напротив, обогащаются этим элементом. Так, например, в известняках и доломитах эвапоритовых фаций его содержание составляет не менее 0.1 % [5]. Временной тренд распределения стронция в карбонатных породах тиманского разреза демонстрирует значительное сходство с трецдами изотопного уплотне ния как 813Скарб, так и 818Окарб (см. рисунок). Примечательно, что кларковые содержания Sr (0.03—0.04 %) наблюдаются в наиболее мористой четвертой пачке сосногорской свиты и в перекрывающих её заведомо морских открыто-шельфовых отложениях ижем-ской свиты. Карбонатные породы первой и второй пачек сосногорской свиты обеднены Sr, а третьей — обогащены им. При этом в слое «рыбного доломита» содержания Sr возрастают до

0.05—0.07 %, достигая максимальных значений (0.07—0.1 %) в перекрывающих его немых доломитах. Таким образом, пониженные содержания стронция в нижней части сосногорской свиты подтверждают наше предположение об опресненности бассейна. Относительно аномальные содержания стронция в доломитах слоя 41 свидетельствуют в пользу гипотезы последующего осолонения бассейна в результате выпаривания.

Распределение изотопов карбонатного углерода, кислорода и стронция в разрезе нижнего фамена по р. Ижма (обн. 20). 1 — известняк; 2 — известняк доломитистый; 3 — доломит; 4 — узловатые известняки; 5 — мергель; 6 — глины; 7 — тонкое переслаивание

Таким образом, в разрезе нижне-фаменских отложений по р. Ижма наблюдается четкая коррелятивная связь между тремя проанализированными показателями, а именно: ^1 3 Ска рд , § 18° карб и Sr. Наиболее резкие синхронные изменения этих показателей как в ту, так и в другую сторону фиксируются в разрезе сосногорской свиты, а в отложениях ижемской свиты их значения почти не меняются. Похожая картина изменения изотопного состава отмечается и в одновозрастных, близких по широте морских разрезах в других регионах мира. Сходство разрезов, выраженное в общем утяжелении изотопного состава карбонатов в интервале конодонтовой зоны triangularis , является, вероятно, отражением глобальных (хотя и кратковременных) трансгрессивных аноксических эпизодов [6, 9]. Наблюдаемые при этом отличия изученного нами разреза от других по абсолютным значениям упомянутых показателей указывают на то, что отложения сформировались в неодинаковых фациальных обстановках, а следовательно, и в разных палеоэкологических условиях.

Все вышеизложенное позволяет с большой долей уверенности заключить, что формирование отложений типового разреза сосногорской свиты на начальных этапах скорее происходило в прибрежных условиях опресненного водоема озерного типа, нежели в лагуне. Гибель обитавшего здесь сообщества позвоночных, обильные скопления остатков которых наблюдаются в слое 40, была, вероятно, вызвана особенностями самого водоема, а именно — его мелководностью и неоднократной изоляцией, обусловившими в результате резкие изменения физико-химических и биологических параметров его среды. Эти изменения усиливались на фоне ярко выраженной штормовой (ветровой) активности. Связанное со штормами проникновение соленых морских вод и эвтрофикация самого водоема, возникающая в результате перемешивания водной толщи и взмучивания осадка, стали, по-видимому, основными причинами заморов его обитателей и вспышек продуктивности вод бассейна. Те же процессы способствовали быстрому погребению и фосси-лизации костных остатков, что в свою очередь позитивно отразилось на степени их нынешней сохранности.

Авторы признательны сотрудникам Института геологии Коми НЦУрО

РАН Я. Э. Юдовичу и В. С. Чупрову за ценные советы и важные замечания. Работа выполнена в рамках проекта 09-Т-5-1028 Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 1 и проекта 09-П-5-1012Программы фундаментальных исследований РАН № 15.

Список литературы Изотопный состав карбонатного углерода и кислорода и распределение стронция в разрезе нижнего фамена по р. Ижма (Южный Тиман)

- Безносов П. А. Сосногорская свита - новое местное стратиграфическое подразделение верхнего девона на Южном Тимане // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар, 2009. С. 9-12.

- Безносов П. А., Хипели Д. В., Кузьмин А. В. и др. Литология, остатки позвоночных и конодонты ижемской свиты в стратотипе // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XIV Геологического съезда Республики Коми. Т. III. Сыктывкар, 2004. С. 220-224.

- Кузьмин А. В., Шувалова Г. А., Обуховская Т. Г. и др. Пограничные отложения франского и фаменского ярусов ИжмаПечорской впадины // Бюл. МОИП. Отд. геол., 1998. Т. 73. Вып. 4. С. 27- 38.

- Москаленко М. Н., Москаленко К. А., Юдина Ю. А. Уточнение биостратиграфического расчленения и корреляции нижнефаменских отложений Ижма-Печорской синеклизы // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XIII Геологического съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар, 1999. С. 224-228.

- Юдович Я. Э. Проблемы геохимической диагностики фаций седиментогенеза: Материалы к школе-семинару. Томск, 2007. 188 с.