Изотопы углерода и кислорода в раковинах нуммулитид и известняках переходного Ипрско-Лютетского интервала Бахчисарайского разреза (Крым). Палеогеографическая интерпретация

Автор: Ветошкина О.С., Закревская Е.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (200), 2011 года.

Бесплатный доступ

Впервые анализируется соотношение изотопов углерода и кислорода в раковинах крупных бентосных фораминифер (нуммулитид родов Nummulites и Assilina) и известняков симферопольской и низов новопавловской свит бахчисарайского разреза Крыма. Построены вариационные кривые δ13С и δ18O. Показано, что условия образования раковин нуммулитид и известняков отражаются на их изотопном составе углерода и кислорода. Так, по шифту изменения соотношения изотопов кислорода раковин нуммулитид установлено похолодание в начале среднего эоцена. Вероятно, данное похолодание связано с зарегистрированным глобальным похолоданием на рубеже ипра и лютета.

Нуммулиты, известняки, стабильные изотопы углерода и кислорода, ипр-лютет, крым

Короткий адрес: https://sciup.org/149129045

IDR: 149129045

Текст научной статьи Изотопы углерода и кислорода в раковинах нуммулитид и известняках переходного Ипрско-Лютетского интервала Бахчисарайского разреза (Крым). Палеогеографическая интерпретация

Современные методы стратиграфии включают кроме палеонтологического и литологического геохимические исследования, в которых анализ стабильных изотопов углерода (813С) и кислорода (818О) в биогенных карбонатах служит целям установления характера палеоклиматических и палеогеографических изменений во времени и общим задачам стратиграфической корреляции. Наибольший интерес вызывают исследования временных интервалов, связанных с переломными в геологической истории Земли событиями.

Несмотря на то, что бахчисарайский разрез палеогена является одним из типовых в Крымско-Кавказской области, до сих пор его геохимические исследования на современном уровне не проводились.

Цель этой работы — на основе сравнительного исследования соотношения изотопов углерода и кислорода карбонатов раковин крупных бентосных фораминифер (нуммулитид) и вмещающих известняков из биостра-

тиграфически хорошо изученного разреза Бахчисарая получить дополнительную информацию для реконструкции морских палеообстановок (главным образом, относительного углубления и обмеления, а также температуры) в переходном ипрско-лю-тетском интервале.

Материалом для данной работы послужили известняки и раковины бентосных фораминифер (нуммули-тиды родов Nummulites и Assilina ) симферопольской и низов новопавловской свит (переходного ипрско-лютет-ского интервала) Бахчисарайского разреза Крыма.

Геологическое положение

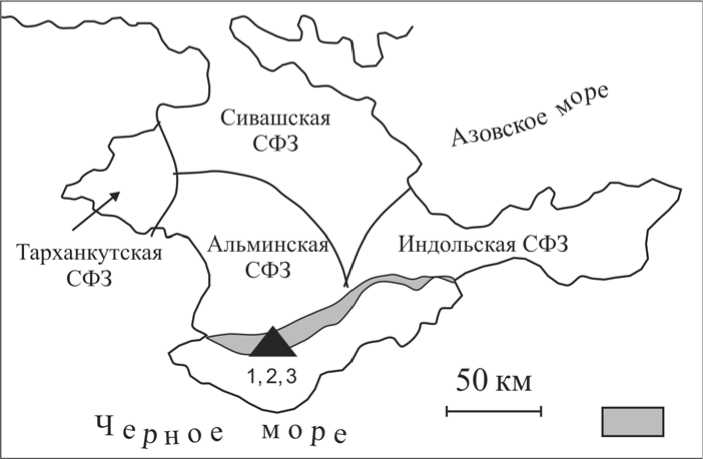

Бахчисарайский разрез расположен (рис. 1) в пределах второй гряды Крымских гор, которая входит в Альпийскую складчатую область [2]. Горный Крым представляет собой окра-

Рис. 1. Местоположение бахчисарайского разреза. 1 — г. Сувлу-Кая; 2, 3 — с. Приятное Свидание

инное антиклинальное поднятие (ме-гантиклинорий), вытянутое вдоль границы складчатой области и ограничивающей ее с севера Скифской платформы. Накопление мелководных терригенно-карбонатных осадков в палеоцене и эоцене происходило в южной части Альминской и Индоль-ской впадин и на разделяющем их Симферопольском поднятии. Самые полные мелководные отложения эоцена встречаются в Альминской впадине. Верхнеипрские — нижнелю-тетские нуммулитовые фации (симферопольская свита) протягиваются узкой полосой (шириной 2—4 и длиной 120 км) от Инкермана на западе до района Белогорска в центральном Крыму [19]. Бахчисарайский разрез находится в области Альминской впадины и соответственно структурно-фациальной зоны. Сходные со средиземноморскими комплексы бентосной и планктонной биоты в палеоцене и раннем эоцене свидетельствуют о связи Центрально-Тетического и Крымского бассейнов.

В стратиграфических целях использовались традиционные методы палеонтологического и биостратигра-фического анализов [19]. Исследуемый интервал содержит следующие лито-и биостратоны: 1) верхнеипрские нуммулитовые известняки местных зон Nummulites nemkovi, N. distans, N. polygyratus симферопольской свиты (разрез г. Сувлу-Кая); 2) нуммулитовые известняки зоны N. polygyratus («переходные слои»); 3) слои «зоны мелких нуммулитов» новопавловской свиты, представленные пелитоморфными известняками с органогенным детритом и целыми раковинами фораминифер, в том числе нуммулитид. Два последних стратона изучены в разрезе у с. Приятное Свидание.

В целом, нуммулитовые известняки характеризуются мелководными условиями образования в области карбонатной отмели шельфа, которые сменяются более глубоководными условиями открытого шельфа «зоны мелких нуммулитов». На рассматриваемый интервал приходится граница между нижним и средним эоценом (ипрским и лютет-ским ярусами). Однако определение этой границы проблематично, поскольку нет четкого события или признака для ее установления [12,19].

Согласно палеонтологическим данным эта граница проводится либо в верхней части зоны N. polygyratus по появлению единичных лютетских видов крупных фораминифер на г. Сувлу-Кая и чуть ниже основания «переходных слоев» в разрезе Приятное Свидание, либо выше, в средней части «зоны мелких нуммулитов», по нижней границе нанопланктонной зоны NP14b. Этот вариант определения границы ипра и лютета в настоящее время находится на стадии обсуждения [14].

Объекты и методы

Для определения изотопного состава были отобраны 14 образцов раковин нуммулитид родов Nummulites и Assilina из различных слоев и 13 образцов вмещающих их известняков из бахчисарайского разреза.

Сохранность каждого образца раковин нуммулитид оценивалась с помощью комплекса минералогических, геохимических и петрографических исследований. Минералогический состав раковин определялся методом рентгеноструктурного анализа (РСА) на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 фирмы SHIMADZU (аналитик Б. А. Макеев). Определение содержания основных элементов и элементов-примесей в раковинах нуммулитид выполнялось методом полуко-личественного рентген-флюоресцен-тного анализа (РФА) с использованием энергодисперсионного спектрометра MESA-500 W фирмы HORIBA (аналитикС. Т. Неверов). Исследования соотношения изотопов углерода и кислорода ( S 13C и S 18O) карбонатных образцов проводились на масс-спектрометре ThermoFinnigan Delta V Advantage с применением устройства пробоподготовки GasBenchll. Величины S 18O и S 13C даны в промиллях (%с) относительно международного стандарта PDB. Точность (воспроизводимость) определения S 18O и S 13C в пределах ± 0.2 %с.

Результаты.

Сохранность скелетного вещества нуммулитид

Постседиментационные процессы могут привести к изменению первичных изотопных показателей биогенных карбонатов, что осложняет палеоэкологическую и палеоклимати-ческую интерпретации (например, [15]). Для контроля сохранности материала раковин был использован комплекс минералогических, геохимических и микроскопических исследований.

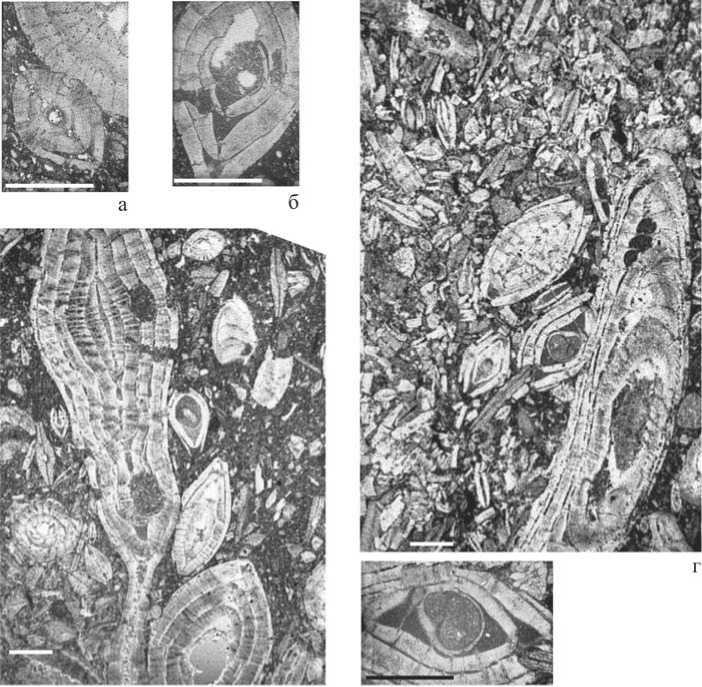

Дифрактограммы показали кальцитовый состав раковин (d104 = 3.03 А ), в двух образцах (1065-ас и 1082-н) со следами доломита. Кварц в незначительном количестве присутствует во всех раковинах. Микроскопические исследования (рис. 2, а—г) обнаружили хорошее сохранение стенок большинства раковин нуммулитид (обр. 1065-н, 1067-н, 1093-н, 1098-н, 1101-н, 808-н). Раковины остальных образцов слабо микритизированы. Иногда кальцитовый яснокристаллический цемент развит вокруг раковин и в трещинах породы (рис. 2, б). Только одна из общего количества исследованных раковин (обр. 1082-н) характеризуется существенным изменением стенок.

Концентрации элементов-примесей (Мп, Mg, Sr, Fe) используются в качестве индикаторов постседиментационных изменений [1, 3, 5]. В современных скелетных беспозвоночных отмечаются относительно высокие концентрации Sr (~1000 ppm) [1, 11]. Известно, что постседиментационные процессы, особенно с участием метеорных вод [5, 18], могут увеличить содержание некоторых элементов вмещающего осадка и/или постседиментационных поровых вод, в

в д

Рис. 2. Нуммулитовые известняки верхнего ипра — основания лютета в разрезе г. Сув-лу-Кая: а — обр. 1093; б, в — обр. 1098; г, д — обр. 1101. Масштабная линейка — 1мм. Видны раковины нуммулитов (а, б, д) и разная гидродинамика среды (г, в)

первую очередь железа и марганца [18]. Содержание Мп рассматривается как надежный индикатор постседиментационных изменений [9]. Установлено, что Мп встречается в очень низких концентрациях (< 200 ppm) и, следовательно, эта величина отражает хорошее сохранение материала фоссилий [11]. По мнению Т. Андерсон с коллегами [3], кальцитовые раковины с содержанием Fe выше 1000 ppm и Мп выше 100 ppm претерпели заметные изменения на постседиментационной стадии.

По данным РФА Мп и Mg либо отсутствуют, либо присутствуют в очень низких (< 100 ppm) концентрациях. Содержание Sr (см. таблицу) в большинстве образцов более и менее соответствует современным биогенным карбонатам [1,4]. Содержание Fe в наших раковинах нуммулитид непостоянно и составляет ~0—1330 ppm. Более высокое содержание Fe (> 1000 ppm), отмеченное в двух раковинах нуммулитид (1082-н, 1065-н), может быть связано не с постседиментационным изменением, а с присутствием небольших количеств глауконита и оксидов железа, которые невозможно полностью удалить с поверхности фоссилий.

На основе минералого-геохимических исследований и микроструктурных наблюдений раковин фораминифер можно исключить значительное влияние на них постседиментационных процессов и предположить, что раковины нуммулитид (кроме обр. 1082-н) сохраняют изотопные показатели, информативные в генетическом отношении. Вмещающие известняки заведомо претерпели постседиментационные изменения.

Изотопный состав углерода и кислорода

Известно, что отрицательные значения S 18O связаны с незначительным опреснением и высокой температурой вод палеоводоема [8]. Кроме того, изотопный состав кислорода карбонатов более чувствителен к постседиментационным процессам, чем состав углерода [8, 18].

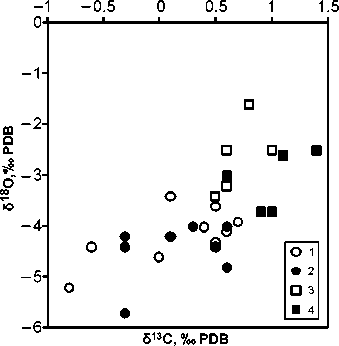

Различия в изотопных составах карбонатов видны на графике (рис. 3), построенном в координатах 8 13С— S 18O, который показывает, что значения изотопного состава углерода и кислорода группируются в отдельные, лишь частично перекрывающиеся области.

Изотопный ( 8 13С и 8 18O) состав и содержание элементов-примесей в известняках и раковинах нуммулитид

|

Образцы |

813Скарб, %о РОВ |

З^Окарб- %0 РОВ |

Ре (ppm) |

Sr (PPm) |

|

1065-н |

-0.6 |

-4.4 |

1050 |

507 |

|

1065-ас |

0.5 |

-3.6 |

910 |

676 |

|

1065-ВМ |

-0.3 |

-4.4 |

||

|

1067-н |

0.1 |

-3.4 |

420 |

338 |

|

1067-ВМ |

-0.3 |

-4.2 |

||

|

1082-н |

0.6 |

-4.1 |

1330 |

930 |

|

1082-ВМ |

0.6 |

-4.0 |

||

|

1093-н |

0.5 |

-4.3 |

— |

423 |

|

1093-ВМ |

0.3 |

-4.0 |

||

|

1098-н |

-0.8 |

-5.2 |

525 |

169 |

|

1098-ВМ |

0.1 |

-4.2 |

||

|

1100-н |

0.7 |

-3.9 |

525 |

338 |

|

1100-ВМ |

0.6 |

-4.8 |

||

|

1101-н |

0.4 |

-4.0 |

— |

338 |

|

1101 -вм |

0.5 |

-4.4 |

||

|

1103-н |

0.0 |

-4.6 |

— |

254 |

|

1103-ВМ |

-0.3 |

-5.7 |

||

|

801-н |

0.5 |

-3.4 |

385 |

169 |

|

801-ВМ |

1.4 |

-2.5 |

||

|

808-н |

0.6 |

-3.2 |

315 |

168 |

|

808-ВМ |

1.0 |

-3.7 |

||

|

705-н |

1.0 |

-2.5 |

350 |

85 |

|

705-ВМ |

0.9 |

-3.7 |

||

|

709-н |

0.6 |

-2.5 |

420 |

85 |

|

709-ВМ |

1.1 |

-2.6 |

||

|

712-ас |

0.8 |

-1.6 |

280 |

169 |

|

712-ВМ |

0.6 |

-3.0 |

Примечание. Прочерк — состав не определен

Рис. 3. Распределение величин 8 13С и 8 18O в раковинах нуммулитид и известняках верхнего ипра и нижнего лютета Крыма: 1, 2 — г. Сувлу- Кая (1 — нуммулиты, 2 — известняки); 3, 4 — с. Приятное Свидание (3 — нуммулиты, 4 — известняки)

Как видно, раковины нуммулитид ( 8 13С от 0.5 до 1.0 %о) и вмещающие известняки ( 8 13С от 0.6 до 1.4 %о) из верхней части разреза (с. Приятное Свидание) обогащены тяжелым изотопом углерода по сравнению с раковинами и известняками из отложений нижней части разреза (г. Сувлу-Кая) и характеризуются только положительными величинами.

По нашим данным, раковины нуммулитид ( 8 18O от —3.4 до —1.6, в среднем —2.6 %о) и вмещающих известняков ( 8 18O от —3.7 до —2.5, в среднем —3.1 %о) верхней части разреза (с. Приятное Свидание) обогащены и тяжелым изотопом 18O относительно раковин ( 8 18O от —5.2 до —3.4, в среднем —4.2 %о) и известняков ( 8 18O от —5.7 до —4.0, в среднем —4.5 %о) из его нижней части (г. Сувлу-Кая).

В свою очередь вмещающие известняки по всему изученному разрезу незначительно ( 8 18O до 0.5 %о) обеднены тяжелым изотопом кислорода 18O по сравнению с раковинами нуммулитид, что связано со снижением величины 8 18O в породах при образовании цемента при погружении и/или в метеорных условиях за счет постседиментационного обмена изотопов с метеорными водами [10].

Обсуждение результатов

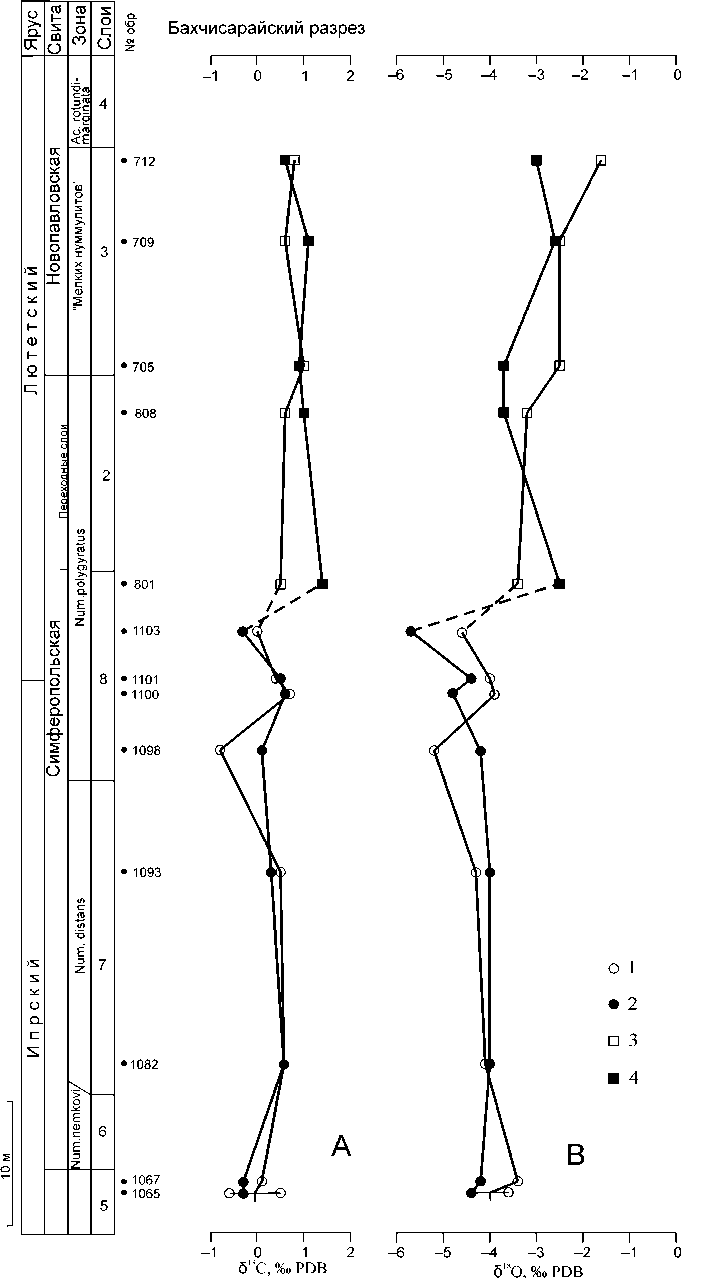

Вариационные кривые изменения соотношения изотопов углерода и кислорода в кальците раковин нуммулитид по разрезу (рис. 4) не всегда совпадают с кривыми изменения изотопных соотношений во вмещающих известняках.

Обращает на себя внимание (табл.) небольшое различие в значениях изотопного состава между раковинами нуммулитид разных родов (экз. 1065-н и 1065-ас), отобранных из одного образца. Раковина ассилин (1065-ас) на 1.1 %с обогащена тяжелым изотопом 13С и на 0.8 %с тяжелым изотопом кислорода 18O по сравнению с раковиной нуммулита (1065-н). Изотопные отношения зависят не только от температуры и изотопного состава окружающей морской воды [4, 6] при формировании кальцита раковины, но и от неравновесного фракционирования, вызванного физиологическими (витальный эффект) различиями [7]. Образец 1065-ас представлен родом Assilina , который в окраинных областях Тетического океана обнаружен только в Юго-Западном и Центральном Крыму и в Причерноморье, но отсутствует во всех областях Восточнее Центрального Крыма: в Восточном Крыму, на Западном Кавказе, в Предкавказье, Прикаспии, Поволжье, на Мангышлаке, в Приара-лье, Средней Азии, где есть род Nummulites . Такие же различия отмечаются и в образцах разных родов, отобранных из верхней части разреза (с. Приятное Свидание). Ассили-ны обр. 712 тоже обогащены тяжелым изотопом относительно нуммулитов обр. 709. Поскольку физиологические различия между этими родами очевидны, можно предположить, что фораминиферы по-разному относятся к солености. Ассилины, видимо, более чувствительны к понижению солености и поэтому отсутствуют в бассейнах восточнее Крыма, более удаленных от океанических.

В нижней части разреза (г. Сувлу-Кая) при переходе от глинистых известняков (обр. 1065—1067) к чистым (выше обр. 1082) наблюдается небольшое повышение величины 8 13C (от —0.3 до 0.6 %о) и 8 18O (от —4.4 до —4 %с), что может отражать смену регрессивного этапа трансгрессивным, вызвавшим расширение бассейна.

Трансгрессивная природа верхнего ипра хорошо выражена и на Северном Кавказе, Мангышлаке, и в Северном Приаралье. На максимальное углубление моря в позднем кюизе (конце ипра) указывает появление глинистого и пелитового материала, планктонных фораминифер, увеличение числа уплощенных форм нуммулитид, а также незначительное смещение значений 8 13С в сторону отрицательных величин в крымском разрезе.

Вмещающие известняки, расположенные в пределах зоны Nummu-lites distans, ниже уровня обр. 1098 (рис. 4), характеризуются довольно однородным изотопным составом кислорода 8 18O, изменяясь в очень узком диапазоне (от —4.4 до —4.2 %о), что указывает на продолжительный период стабильности температурных условий в этом интервале. Появление пелитоморфного карбоната и глинистой составляющей в кровле известняков симферопольской свиты позволяет реконструировать гидродинамически спокойный режим при образовании осадков на уровне обр. 1098 (рис. 4).

В кальците раковины обр. 1098 (рис. 2, б) регистрируется скачкообразное снижение величины соотношения изотопов углерода ( 8 13С до —0.8 %о) и кислорода ( 8 18О до —5.2 %о), которое может быть связано со многими факторами. Одной из возможных причин понижения значений 8 13С и 8 18О является присутствие в составе раковин изотопно-легкого кальцита аутигенного происхождения. Но результаты химического и микроскопического анализов свидетельствуют о слабых постседиментационных преобразованиях. Биогенный кальцит с высоким содержанием легких изотопов кислорода мог выделяться в условиях опреснения, например в результате поступления вод с континента [8], что могло вызвать физиологическое напряжение в составе раковин. Совпадение отрицательных отклонений кривых 8 13C и 8 18O подтверждает это предположение [8]. Хотя это уровень некоторого углубления бассейна (по появлению крупных уплощенных нуммулитов и глины — седиментологическому маркеру морской трансгрессии), крупные нуммулитиды здесь слегка ориентированы по слою (признак течений), а значит, здесь могло иметь место опреснение за счет течений.

В верхней части симферопольской свиты зарегистрированы синхронные экскурсы величин 8 13С и 8 18О раковин нуммулитид как в положительную, так и в отрицательную стороны. Кривые изменения изотопного состава углерода и кислорода известняков позволили выполнить реконструкцию относительных палеоглубин осадконакопления. Очевидно, что образцы известняка, формирующегося в мелководных условиях, могут характеризоваться более низкими величинами 8 18O, поскольку они отражают относительно повышенную темпера- 10

туру неглубоких вод [16]. Кроме того, различие в величинах 8 13С между глубокими и неглубокими водами в морском бассейне отражает удаление легкого изотопа 12C в мелководных условиях продуктивностью планктона и дополнение в глубине изотопов 12С при окислении органического вещества. В этом случае легкий изотоп 12С растворенного бикарбоната расходуется на образование органического вещества, а остающийся в растворе НСО3- постепенно обогащается тяжелым изотопом 13С, который фиксируется в карбонатах [16]. Принимая это во внимание, можно предположить, что известняк на уровне обр. 1101 (рис. 4) формировался в более глубоководных условиях, чем известняк на уровне обр. 1100, в котором отмечается относительно высокое значение 8 18O и относительно низкое — 8 13С.

В целом небольшое, но резкое снижение величины 8 13С/ 8 18О происходит в кровле симферопольских известняков. Экскурс на кривых изменения величин 8 13С и 8 18О соответствует раковине (0.0 %с для 8 13С и — 4.6 %с для 8 18О) и породе (—0.3 %с для 8 13С и —5.7 %0 для 8 18О) обр. 1103 (рис. 4). На основании смены слабоглинистых известняков со структурой типа вак-пакстоун обломочными нум-мулитовыми известняками со структурой грейнстоун в самом конце ипра реконструируется обмеление бассейна и высокая гидродинамика при образовании осадков на уровне обр. 1101 и 1103 (рис. 4). По-видимому, причиной снижения величины изотопных соотношений в кровле симферопольских известняков были постседиментационные преобразования. Возможность тонкого постседиментационного изменения не может быть исключена даже при том, что данные химических анализов указывают на хорошую сохранность раковин. Низкие величины 8 18О отражают постседиментационные изменения [17].

В бахчисарайском разрезе в конце ипра—самом начале лютета увеличение гидродинамической энергии, выраженное в исчезновении глинисто-пелитоморфного материала, и, возможно, высокая продуктивность в этом интервале [16] подтверждаются максимальным значением 8 13С (1.4 %о) в обр. 801.

Можно полагать, что заметные экскурсы величин 813С и 818O, совпадающие с пограничным интервалом ипр— лютет отражают непостоянный гидродинамический режим, периодически весьма неспокойный (рис. 4) и свидетельствуют о неоднократной смене условий седиментации в этом интервале.

Наблюдаемая в целом тенденция снижения величин 8 13С вверх по разрезу (обр. 801-712), вероятно, указывает на изменение фаций к более глубоководным, что хорошо согласуется с данными литологических исследований. Увеличение количества планктонных фораминифер в «зоне мелких нуммулитов» и особенно в зоне Acarinina rotundimarginata демонстрируют более открытые морские условия и, возможно, дальнейшее увеличение глубины бассейна.

При переходе к верхней части разреза (с. Приятное Свидание) наблюдается возрастание величин 8 18O от —4.6 %с (обр. 1103) до —1.6 %с (обр. 712) у раковин нуммулитид.

По нашим данным, повышение величины соотношения изотопов кислорода проявилось в виде трех ступеней. Первое смещение значения 8 18О в сторону положительных величин наблюдается в начале лютета (переход от обр. 1103 до обр. 801, примерно подошва «переходных слоев»). Однако точное время и амплитуда этого перехода пока не установлены. Второе увеличение приблизительно на 0.7 %о началось в подошве зоны мелких нуммулитов» (обр. 808—705). И третье увеличение на 0.9 %с произошло в середине данной зоны, примерно на уровне горизонта с остатками крабов (обр. 709—712). Общее повышение величины 8 18O, зарегистрированное по раковинам, составляет почти 1.8 %о.

Как известно, положительные величины 8 18O указывают на похолодание среды обитания, а отрицательные — на потепление. Изотопные данные изученных нами раковин нуммулитид, очевидно, свидетельствуют о похолодании, которое соответствует глобальному похолоданию на рубеже ипра и лютета [20].

В результате изучения соотношение стабильных изотопов углерода и кислорода в раковинах крупных бентосных фораминифер (нуммулитид родов Nummulites и Assilina ) и в известняках симферопольской и низов новопавловской свит бахчисарайского разреза Крыма было установлено:

-

1. Условия образования кальцита раковин нуммулитид и известняков отражаются на их изотопном составе углерода и кислорода.

-

2. Заметные экскурсы величин 8 13С и 8 18O, совпадающие с пограничным интервалом ипра—лютета, выяв-

Рис. 4. Кривые изменения изотопного состава углерода (A) и кислорода (В) нуммулитид и известняков бахчисарайского разреза: 1, 2 — г. Сувлу-Кая; 3, 4 — с. Приятное Свидание; образцы: 1, 3 — раковины нуммулитид; 2, 4 — известняки

-

3. Повышение величин S 18O в раковинах нуммулитид, свидетельству

ляют весьма неспокойный непостоянный гидродинамический режим и свидетельствуют о неоднократной смене условий седиментации в этом интервале.

ющее о похолодании в начале среднего эоцена, не противоречит зарегистрированному глобальныму похолоданию на рубеже ипра и лютета.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программой 16(09-П-5-1020), Программой РФФИ 11-05-

00620 и грантом Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-7198.2010.5.

Список литературы Изотопы углерода и кислорода в раковинах нуммулитид и известняках переходного Ипрско-Лютетского интервала Бахчисарайского разреза (Крым). Палеогеографическая интерпретация

- Васильев А. Н. Скелетная биогеохимия моллюсков. Харьков: «Экограф», 2003. 284 с.

- Гроссгейм В. А., Коробков И. А. (Отв. ред.) Стратиграфия СССР. Палеогеновая система. М.: Недра, 1975. 523 с.

- Anderson T. F., Popp B. N., Williams A. C., Ho L. Z., Hudson J. D. The stable isotopic record of fossils from the Peterborough Member, Oxford Clay Formation (Jurrasic), UK: palaeoenvironmental implications // Journal of the Geological Society, London, 1994. V. 151. P. 125-138.

- Anderson T. F., Arthur M. A. Stable isotopes of oxygen and carbon and their application to sedimentologic and environmental problems // Stable isotopes in sedimentary geology. SEPM Short Course Notes, 1983. V. 10. P. 1-151.

- Brand U., Veizer J. Chemical diagenesis of a multi component carbonate system: 1. Trace elements: Journal of Sedimentary Petrology, 1980. 50. 1219-1236.