Изучение анизотропности симиналов фторфлогопитового типа методами матричного и динамического наноиндентирования

Автор: Игнатова А.М., Юдин М.В., Николаев М.М., Игнатов М.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 4 (17), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты наноиндентирования и наносклерометрии фторфлогопи-та. С помощью полученных данных авторами смоделирована его структура. Установлена природа анизотропности фторфлогопита, идентифицированы структурные составляющие, выявлено, что в структуре фторфлогопита присутствуют слоистые и каркасные силикаты. Данное обстоятельство доказывает, что высокие показатели термосплавоустойчивости фторфлогопита обусловлены присутствием галогенидных простых минеральных образований.

Фторфлогопит, нанотвердость, анизотропия, структура, кремнекислородные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147200839

IDR: 147200839 | УДК: 552:549-114.08

Текст научной статьи Изучение анизотропности симиналов фторфлогопитового типа методами матричного и динамического наноиндентирования

Одним из таких материалов является фторфлогопит, созданный специально для работы в агрессивных высокотемпературных средах. При эксплуатации в качестве футеровки электролизера этот материал обладает значительно большим сроком службы, чем корунд (около 120%), поскольку практически не взаимодействует с расплавом металла.

Испытания, проведенные с целью установления уровня термосплавоустойчивости фтор-флогопита, показали, что он способен выдержать порядка 200 водных теплосмен при условии резкого охлаждения образцов, нагретых до 800 Ж в воде при температуре 20 Ж [2].

Фторфлогопит представляет собой синтетический минеральный сплав (симинал), полученный из чистых оксидов и фтористо-ка-лиевых солей в результате высокотемпературного синтеза (переправления). Структура этого материала состоит из минеральных образований, большая часть которых относится к силикатам различного типа. Природа высочайшей термосплавоустойчивости фторфло-гопита не выяснена окончательно, однако, очевидно, что она связана с характером анизотропности структуры, в связи с этим остается актуальным её изучение.

Цель настоящего исследования – изучение анизотропности структуры фторфлогопита с помощью методов наноиндентирования и наносклерометрии.

Метод наноиндентирования является частным случаем так называемого измерительного индентирования, подразумевает процесс контролируемого внедрения калиброванного сверхтвердого наконечника определенной формы (индентора) под действием нарастающей нагрузки в плоскую поверхность образца на глубину нескольких десятков нанометров.

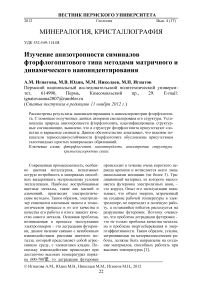

Для проведения таких испытаний необходимо сверхточное оборудование, в настоящей работе исследования по методу наноинденти-рования проводились измерительным комплексом NanoTest 600 (Micro Materials Ltd., Англия), общий вид которого представлен на рис. 1. Технические характеристики установки NanoTest-600 см.в табл.1 [3].

Таблица 1 . Технические характеристики прибора NanoTest-600

|

Технические характеристики |

Измерения в режиме нанотест |

|

Сила нагружения образца |

0,1 – 500 мН |

|

Разрешение по нагрузке |

< 30 мН |

|

Глубина индентирования |

до 50 мкм |

|

Температурный диапазон |

до 750 Ж |

|

Толщина образца |

от 20 нм |

|

Применяемы тип индентора |

Berkovich |

|

Рекомендуемый размер образца |

1х1 см 2 |

Рис. 1. Общий вид установки NanoTest 600

Благодаря тому, что испытания проводятся на микроскопических участках поверхности, а размер самого индентора сравним с размерами структурных составляющих, данный метод позволяет точно отличать одни структурные составляющие от других, ориентируясь на количественные характеристики механических свойств (твердость и модуль упругости), т. е. выявить характер анизотропности на отдельно взятом участке.

Поскольку метод наноиндентирования предполагает локальное нагружение в определенной точке, значения твердости и модуля упругости, устанавливаемые таким образом, как правило, близки к теоретическим максимальным, это означает, что при локальном нагружении происходит небольшая пластическая деформация на фоне большой упругой.

Однако теоретические и практические значения величины твердости и модуля упругости фторфлогопита мало чем различаются, это объясняется некоторыми особенностями строения. Поскольку фторфлогопит, по сути, силикат, то основным элементом его струк- турных составляющих является кремнекислородный тетраэдр. Это означает, что под воздействием нагрузки упругое деформирование происходит за счет изменения угла тетраэдров, т.е. они поворачиваются относительно друг друга, поскольку в структуре присутствуют дефекты, которые способствуют наличию свободного места для смещения тетраэдров, с увеличением деформирующего воздействия модуль упругости может увеличиваться. Поэтому реальная твердость и практическая у силикатов, в частности у фторфлогопита, зачастую мало чем отличаются [6].

Необратимая или пластическая деформация силикатов может быть зафиксирована исключительно при локальных напряжениях, т.е. как раз при наноиндентировании. Кроме того, исследования, проведенные в Физико-техническом институте им А.Ф. Иоффе, показывают что механические свойства позволяют судить о структуре конкретного составляющего, т.е. с помощью наноиндентирова-ния можно не только уловить границы между ними, но и идентифицировать их, получить информацию о строении отдельных структурных составляющих.

Для того чтобы идентифицировать все структурные составляющие, а также уловить изменение свойств на границах между ними, использовался метод матричного индентиро-вания, т.е. нами был визуально выбран небольшой участок на поверхности материала, который впоследствии подвергся индентиро-ванию с заданным шагом. Шаг, с которым наносились уколы индентором, был подобран таким образом, чтобы его величина не превышала размера самих структурных составляющих.

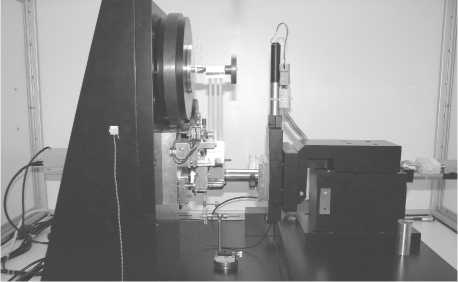

Для проведения такого матричного инден-тирования нами был выбран участок 360х360 мкм (рис. 2),на его площади визуально можно идентифицировать три структурных составляющих, расположенных относительно друг друга как три параллельных и достаточно ровных слоя. Был выбран достаточно обширный участок, поскольку и размер самих составляющих достаточно крупный – от 100 до 150 мкм по протяженности. Достоверно о размере структурных составляющих известно по результатам петрографического анализа, изобра- жение структуры, зафиксированное при петрографическом исследовании в проходящем свете при изучении прозрачного шлифа фтор-флогопита, представлено на рис.3 [4].

Рис. 2. Участок на поверхности фторфлого-пита после проведения наноиндентирования, размеры 360х360 мкм, фотография получена с помощью оптического микроскопа в отраженном свете при увеличении в 250 раз

Рис. 3 . Структура синтетического минерального сплава фторфлогопита при увеличении в 150 раз

Шаг, с которым производилось локальное нагружение, составил 40 мкм по обоим направлениям, таким образом, на выбранном участке было произведено 100 локальных нагружений. В каждом случае нагрузка, подаваемая на индентор, составила 200 мН.

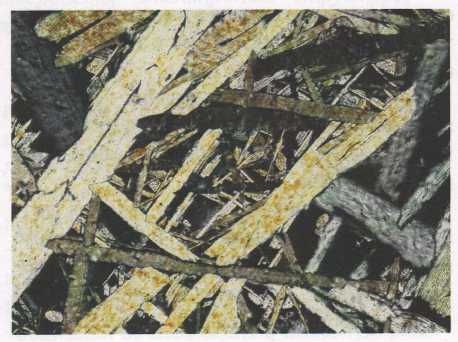

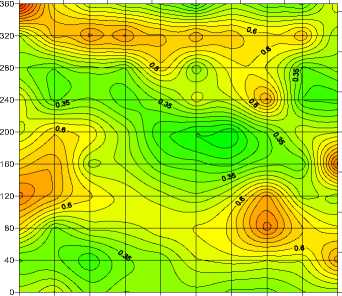

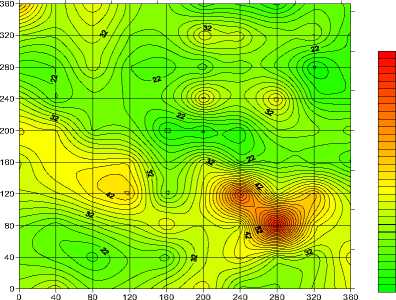

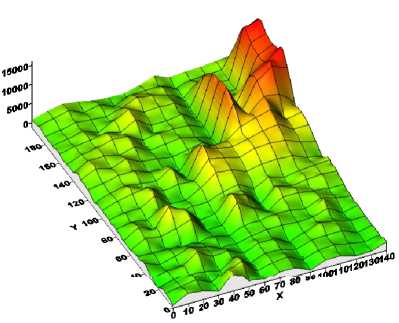

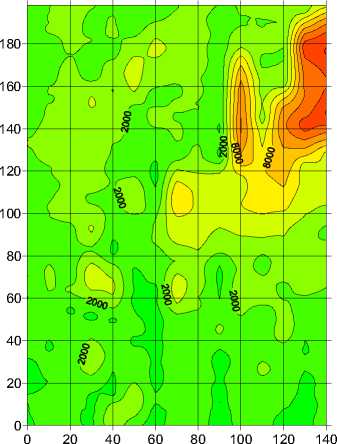

После проведения матричного индентиро- вания нами были построены карты распреде-

1.1

1.05

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

1.15 1.1 1.05 1

0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7

0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4

0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1

Рис. 4. Карта распределения показателя твердости на поверхности исследуемого участка

Рис. 5. Карта распределения показателя модуля упругости на поверхности исследуемого участка ления механических свойств, на рис. 4 изображена карта распределения твердости, а на рис. 5 представлена карта распределения по- казателя модуля упругости, величина высот приведена в ГПа.

На поверхности исследуемого участка с помощью матричного наноиндентирования выявлены две характерные зоны, твердость одной составляет в среднем 1 ГПа, а другой – в среднем 0,45 ГПа. Установлено, что наиболее высокие значения модуля упругости (72 ГПа) зафиксированы на участках с наибольшей твердостью, что подтверждает предположение о ведущей роли кремнекислородных тетраэдров в процессе деформирования материала.

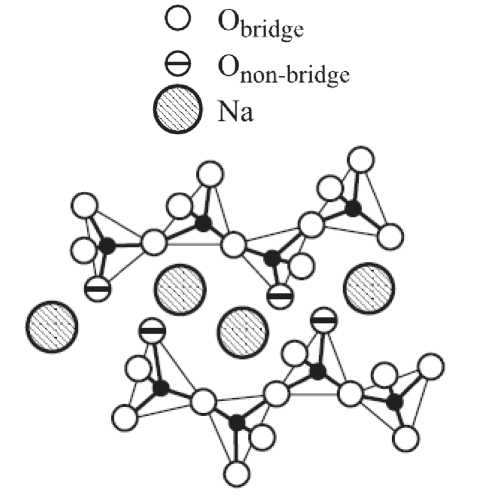

Низкие показатели твердости, как правило, свидетельствуют о частичном разрушении связей между тетраэдрами за счет наличия в структуре так называемых разрыхляющих ионов, например Na+ , в случае фтор-флогопита – К+, поскольку в его химическом составе (табл. 2) присутствует соединение К 2 О.

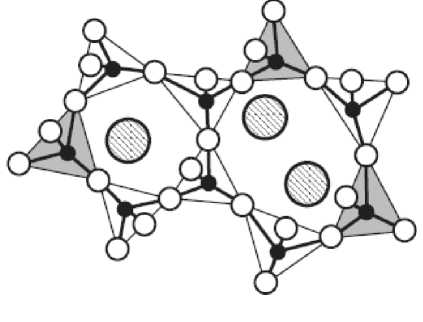

Кроме К 2 О в состав входят такие оксиды, как MgO, CaO, это объясняет низкие показатели твердости. Согласно теории о строении силикатов участки с наименьшими показателями твердости соответствуют двухмерным слоистым структурам (рис. 6). Участки с более высокой твердостью, а также с более высоким показателем упругости, который почти равен модулю упругости кварцевых стекол (наиболее прочных разновидностей силикатных материалов), очевидно, имеют более сложное строение, скорее всего, в их организации участвовали соединения Al 2 O 3, TiO 2 . Данный вид соединений обладает способностью к изоморфизму относительно SiO 2 , поэтому связи между тетраэдрами не были разрушены, очевидно, структура этих структурных составляющих представляет собой двух- и трехмерные сетки с равномерно распределенными разрыхляющими ионами (рис. 7) [5, 7].

Установив предположительные особенности строения структурных составляющих, мы получили информацию о характере анизотропности. Однако то, каким образом он влияет на способность материала сопротивляться термическим ударам в агрессивных средах, осталось невыясненным. Чтобы представить себе поведение ма- териала в условиях реальной эксплуатации, необходимо проведение так называемых динамических испытаний.

Таблица 2 . Шихтовой и химический состав фторфлогопита

|

я EC |

Шихтовой состав, вес.% |

Химический состав, вес.% |

|||||||||

|

Я h и о и ^ |

:S ас Я я S ас о и |

м о S S |

S S S |

:S Н S ‘г н -е- |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

MgO |

CaO |

K 2 O |

F 2 |

|

1 |

34 |

12 |

32 |

26 |

41,07 |

0,09 |

11,37 |

26,97 |

1,42 |

8,79 |

10,26 |

|

2 |

30 |

16 |

32 |

26 |

36,94 |

0,06 |

14,96 |

28,83 |

0,68 |

8,56 |

9,92 |

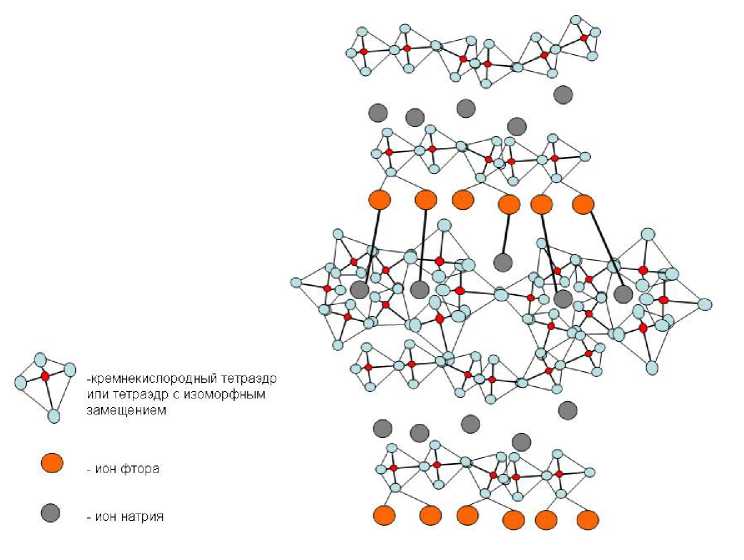

Рис. 7. Структура трехмерной сетки (условные обозначения см. на рис. 6)

• Si

О Al

Одним из таких методов является метод наносклерометрии, или метод динамического на-ноиндентирования, который заключается в сравнительной оценке твердости исследуемого материала с другим, более твердым, по форме и глубине царапины, оставленной эталонным материалом на поверхности исследуемого.

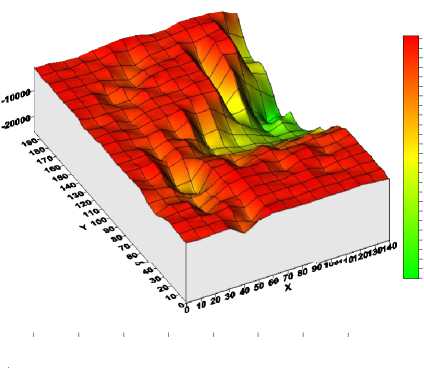

Исследования по методу динамического на-ноиндентирования производились на том же оборудовании, что и матричное наноиндентиро-вание, однако с целью получения более достоверных результатов для проведения испытания был выбран другой участок размером 140х190 мкм (рис.8).

Динамические испытания проводились в два этапа: первый подразумевал снятие топологии поверхности образца, второй как раз заключался в нанесении царапин.

Рис. 6. Двухмерная слоистая структура

Рис. 8. Участок на поверхности фторфлого-пита после проведения наноиндентирования, размеры 140х190 мкм, фотография получена с помощью оптического микроскопа в отраженном свете при увеличении в 500 раз

слоистой структурой, которые содержат ионы, разрушающие связи между тетраэдрами.

Однако, как показывает практика эксплантации материала, деформации в микроконтактах всегда преимущественно упругие, это доказывает и отсутствие расклинивая элементов кладки проникающими в поверхность каплями жидкого металла, и практически полное отсутствие химического взаимодействия материала фторфлогопита с агрессивным горячим расплавом. Возникает вопрос, каким же образом связи между разными по строению структурными составляющими, т.е. между слоистыми и сетчатыми, сохраняются при циклических нагрузках.

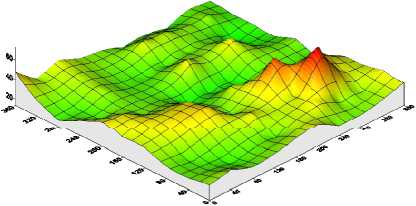

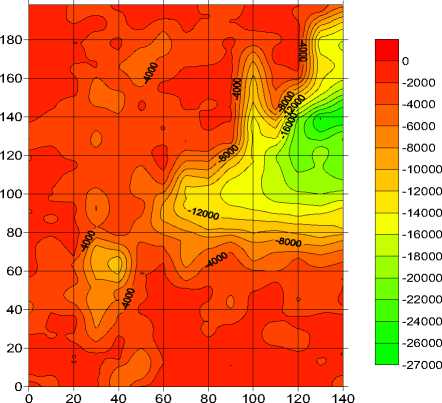

Снятие топологии и нанесение царапин производились поперек выбранного участка по прямым линиям с шагом в 10 мкм. Всего было проведено 15 линий сканирования и соответственно нанесено 15 царапин, при снятии топологии нагрузка на индентор была минимальной (0,1 мН), при царапаньи максимальной и составила 200 мН. Первоначально нагрузка была возрастающей, она изменялась по линейному закону, от 0 до достижения рабочего значения (200 мН), поэтому при оценке результатов часть участка, где испытание стартовало, длиной 10 мкм, не учитывали. На рис. 9 представлена топология поверхности до проведения динамических испытаний, а на рис. 10 после, высота участков приведена в нм.

Согласно результатам, полученным при матричном индентировании, наиболее высоким участкам соответствуют наиболее твердые структурные составляющие, результаты царапанья подтверждают, что данные структурные составляющие обладают наибольшим модулем упругости, т.к. при воздействии нагрузки они уходят вглубь на значительную величину. Поскольку деформирование под воздействием нагрузки происходит за счет поворота тетраэдров, то логично предположить что пространство, за счет которого обеспечивается свободное перемещение, заполнено структурными составляющими со

0 -1000

-2000

Рис. 9. Топология поверхности исследуемого участка фторфлогопита

По всей видимости, роль буферных зон играют ионы фтора, привнесенные в структуру с кремнефтористым калием. Как известно, ионы фтора обладают высокой активностью за счет одной свободной орбитали, это означает, что он может вступить во взаимодействие с ионами кислорода, которые находятся в относительно свободном положении в слоях структурных составляющих, которые размягчены ионами К,Са,Mg и т.д.

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

-7000

-8000

-9000

-10000

-11000

-12000

-13000

-14000

-15000

-16000

-17000

-18000

-19000

-20000

-21000

-22000

-23000

-24000

-25000

-26000

Рис. 10. Результаты динамических испытаний на исследуемом участке

Поскольку один ион кислорода может соединиться с двумя ионами фтора, то в результате такого взаимодействия образуются плоские треугольные структурные элементы, одна вершина которого связана со структурным составляющим, образованным слоистым силикатом. Такие треугольники становятся своеобразной сшивкой плоскостей, за счет которых структура становится целостной и стабильной, сохраняя свою мобильность и способность упруго сопротивляться внешнему воздействию. Прочности фторфлогопита также способствует взаимодействие некоторых ионов фтора с ионами натрия с образованием фторидных соединений.

Объединив результаты наноиндентирова-ния и наносклерометрии, мы построили схематическое изображение структуры фторфло-гопита (рис. 11).

Таким образом, в результате матричного и динамического наноиндентирования (склерометрии), проведенного на поверхности фтор-флогопита, установлена природа его анизотропности, идентифицированы структурные составляющие, выявлено, что в структуре фторфлогопита присутствуют слоистые и кар-

Рис. 11. Схема расположения слоистых и сетчатых (каркасных) силикатов в структуре фторфлогопи-

та касные силикаты, которые сшиваются между собой плоскими треугольными структурными элементами, образованными фтором и кислородом, возможно также взаимодействие ионов натрия и фтора. Данное обстоятельство дока- зывает, что высокие показатели термосплаво-устойчивости фторфлогопита обусловлены присутствием галогенидных простых минеральных образований.

Список литературы Изучение анизотропности симиналов фторфлогопитового типа методами матричного и динамического наноиндентирования

- Анциферов В.Н. Наука о материалах и высокие технологии: современные проблемы, прогнозы развития в Российской Федерации/Перм. гос. техн. ун-т., 2009. 43 с.

- Игнатова А.М., Николаев М.М. Технология изготовления литых термосплавоустойчив^гх материалов из минерального сырья//Сб. тр. II НПК молодых ученых и специалистов «Геология, поиски и комплексная оценка твердых полезных ископаемых»/ВИМС. М., 2009. С. 48.

- Игнатова А.М., Ханов А.М., Скачков А.П. Исследование структуры и свойств камнелитых материалов методом наноиндентирования//Вестник Пермского государственного технического университета «Машиностроение. Материаловедение» 2010.. №1, т.12. С. 139-150

- Игнатова А.М., Наумов С.В. Подготовка прозрачных шлифов синтетических минеральных сплавов для оценки их структуры//Вестник Пермского государственного технического университета «Машиностроение. Материаловедение». 2010. №2, т.13. С. 127-133.

- Прянишников В.П. Система кремнезема. Л.: Стройиздат, 1971. 240 с.

- Пух В.П. Прочность и разрушение стекла. Л.: Наука, 1973. 156 с.

- Пух В.П., Байкова Л.Г., Кириенко М.Ф., Тихонова Л.В., Казанникова Т.П., Синани А.Б. Атомная структура и прочность неорганических стекол//Физика твердого тела. 2005. №5, т. 47. С. 850-855.