Изучение асимметричного диметиларгинина как маркера дисфункции эндотелия при сахарном диабете 1-го типа у детей

Автор: Богомолова И.К., Михно В.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Эндотелиальная дисфункция считается ключевым звеном в патогенезе микрососудистых осложнений сахарного диабета. Нарушение эндотелий-зависимой вазодилятации является одним из основных эффектов, возникающих при накоплении ассимметричного диметиларгинина. Целью исследования являлось установление особенностей содержания ассимметричного диметиларгинина в сыворотке крови как показателя дисфункции эндотелия при сахарном диабете 1-го типа у детей. Под наблюдением находились 135 детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 1 до 17 лет. В контрольную группу вошли 40 клинически здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту. Пациенты разделены на группы в зависимости от длительности заболевания. У 40 детей определено содержание ассимметричного диметиларгинина в сыворотке крови. Выявлено достоверное повышение уровня асимметричного диметиларгинина у детей, болеющих сахарным диабетом 1-го типа более 5 лет.

Дисфункция эндотелия, сахарный диабет, асимметричный диметиларгинин, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/14919546

IDR: 14919546 | УДК: 616.379-008.64-053.2

Текст научной статьи Изучение асимметричного диметиларгинина как маркера дисфункции эндотелия при сахарном диабете 1-го типа у детей

Эндотелий сосудов – внутренний непрерывный монослой клеток, выстилающий сосудистую стенку, протяженностью у взрослого человека около 7 км – наряду с обеспечением барьерной функции, принимает участие в синтезе биологически активных веществ [6], способствующих поддержанию тонуса и анатомического строения сосудов, участвующих в процессах свертывания крови и образования тромба, регулирующих местную воспалительную реакцию [2]. На сегодняшний день проведено огромное количество исследований [1, 4, 5, 7], в которых установлено немаловажное значение нарушения функции эндотелия в патогенезе таких заболеваний, как атеросклероз, гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и др. Вместе с тем литературные данные, посвященные этой проблеме у детей, больных сахарным диабетом 1-го типа, немногочисленны [8].

В качестве маркеров дисфункции эндотелия рассматривают содержание в кровотоке простациклина, фактора Виллебранда, эндотелина-1 и множества других факторов, из которых наиболее изученным является оксид азота (NO), образующийся при превращении L-аргинина в L-цитруллин при помощи фермента NO-синтетазы (NOS) [2]. NO обеспечивает противовоспалительное, вазодилатирующее и антисклеротическое действие, ингибирует процессы окисления липопротеидов низкой плотности [5], угнетает пролиферацию клеток в гладкомышечном слое сосудов, снижает адгезию тромбоцитов и моноцитов к стенкам сосудов [11].

Эндогенным ингибитором NOS является асимметричный диметиларгинин (АДМА), образующийся в процессе обновления клеточных белков, содержание которого в плазме здоровых взрослых людей составляет от 0,26 до 0,64 мкмоль/л [3, 12, 15, 16]. Повышение уровня АДМА наблюдается при усилении гидролиза метилированных протеинов, что, вероятно, имеет значение в детской практике в периоды бурного роста ребенка [2, 14].

В настоящее время проводится изучение АДМА как маркера дисфункции эндотелия. Установлено, что внутриартериальное введение АДМА здоровым лицам способствует вазоконстрикции, повышению артериального давления и увеличению адгезии эндотелиальных клеток [12]. Получены данные о связи между концентрацией АДМА в плазме крови и уровнем общей продукции NO [10, 16].

Высказывается мнение о присвоении АДМА роли прогностического маркера продолжительности жизни больных васкулопатиями. Установлено, что при возрастании уровня АДМА достоверно увеличивается заболеваемость сердечно-сосудистой патологией и смертность при данных состояниях [5, 13]. Так, при терминальной стадии хронической почечной недостаточности существенное повышение (в 2,5 раза) концентрации АДМА обеспечивает достоверный вклад в риск развития сердечно-сосудистой патологии [17].

В работе Топчего И.И. с соавт. (2005) показано, что у больных сахарным диабетом 2-го типа, осложненного диабетической нефропатией, наблюдается снижение концентрации L-аргинина в плазме крови и резкое (в 2–3 раза) увеличение содержания АДМА по сравнению со здоровыми людьми [9]. Гипергликемия приводит к снижению активности NOS и увеличению содержания продуктов перекисного окисления липидов в эндотелиальных и гладкомышечных клетках.

Таким образом, установлено, что АДМА является чувствительным маркером дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистых заболеваниях, однако клинические исследования, уточняющие механизмы, провоцирующие нарушение функции эндотелия при различных патологических состояниях у детей, немногочисленны [8], в связи с чем представляет научный интерес изучение роли асимметричного диметиларгинина в патогенезе эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете 1-го типа у детей.

Цель работы: установить особенности содержания асимметричного диметиларгинина в сыворотке крови как показателя дисфункции эндотелия при сахарном диабете 1-го типа у детей.

Материал и методы

Обследовано 135 детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 1 до 17 лет, 67 (49,63%) девочек и 68 (50,37%) мальчиков. В зависимости от стажа заболевания дети распределены по группам: 1-я группа – впервые выявленный сахарный диабет (n=22), 2-я группа – длительность болезни от 1 года до 5 лет (n=70), 3-я группа – давность заболевания более 5 лет (n=43). Законные представители всех больных дали добровольное информированное согласие на проведение исследования.

Критерии исключения больных из исследования: обострение хронических очагов инфекции, острые воспалительные заболевания, наличие тяжелых кетоацидоти-ческих и/или гипогликемических состояний в течение последних шести месяцев; сопутствующая органическая патология сердечно-сосудистой системы; сопутствующие заболевания обмена веществ, не имеющие отношения к сахарному диабету 1-го типа; наличие в анамнезе всех форм симптоматической артериальной гипертензии; прием лекарственных препаратов, возможно влияющих на функциональную активность эндотелия (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, витамины группы А и Е, Магне В6).

Контрольную группу составили 40 клинически здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту.

Всем детям с сахарным диабетом проведено стандартное клиническое обследование (изучение жалоб, данных анамнеза и объективного осмотра, скрининг сосудистых осложнений, оценка степени компенсации углеводного обмена).

Определение уровня глюкозы крови проведено с помощью глюкометра One Touch Ultra.

Определение концентрации АДМА в сыворотке крови осуществляли у 40 детей с использованием микропланшетного фотометра “ASYS EXPERT 96” набором реактивов “ADMA ELISA Kit” Immundiagnostic.

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для несвязанных между собой наблюдений с по-

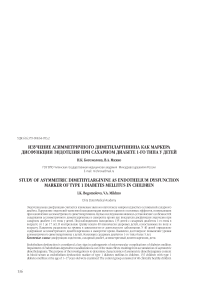

Таблица

Изменение показателей углеводного обмена и уровня асимметричного диметиларгинина у больных СД 1 типа в зависимости от стажа заболевания (M± σ )

|

Показатели |

1-я группа (n=6) |

2-я группа (n=20) |

3-я группа (n=13) |

Контрольная группа (n=40) |

|

Средние показатели гликемии, ммоль/л |

10,37±4,11* |

9,75±2,98*,*** |

11,21±2,93* |

4,55±1,02 |

|

HbA1C, % |

8,11±2,15* |

8,37±2,01* |

8,75±1,59* |

5,04±0,57 |

|

АДМА, мкмоль/л |

0,53±0,17 |

0,49±0,17 |

0,57±0,18** |

0,48±0,10 |

Примечание: * – p<0,0005 – различия между больными СД и группой контроля; ** – p<0,05 – различия между больными СД и группой контроля; *** – p<0,05 – различия между второй и третьей группами.

мощью пакета программ

STATISTICA 6.0 (Stat Soft Inc., США). Распределение практически всех вариационных рядов подчинялось критериям нормальности, поэтому использовался t-критерий Стьюдента с определением достоверности различий при достигнутом уровне значимости p<0,05. Для оценки качественных переменных и количественных, распределение которых не соответствует нормальному, использовали критерии Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение

При изучении клинических особенностей течения СД у детей установлено, что средние показатели гликемии в 1-й группе составили 10,37±4,11 ммоль/л [8,38–12,35], а уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) – 8,11±2,15% [7,07–9,15]. Несмотря на впервые выявленные формы заболевания в 2 (9,09%) случаях имели место осложнения сахарного диабета в виде полинейропатии, у одного ребенка на фоне задержки физического развития и катаракты. Сывороточная концентрация АДМА у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом составила 0,53±0,17 мкмоль/л [0,34–0,71] и не отличалась от показателей здоровых детей (M=0,48; у=0,10; [0,44– 0,51]; p=0,3).

Во 2-й группе пациентов средние показатели гликемии составили 9,75±2,98 ммоль/л [9,04–10,47], уровень HbA1C – 8,37±2,01% [7,89–8,85]. Полученные данные свидетельствует об отсутствии полной компенсации сахарного диабета на фоне проводимого лечения, что подтверждалось высокой частотой (у 40 детей – 57,14%) осложнений заболевания в виде периферической диабетической нейропатии у 35 (50%) больных, жировой инфильтрации печени у 9 (12,86%) пациентов. Частота осложнений во 2-й группе в 6,3 раза выше, чем у пациентов 1-й группы (p=0,014). Содержание АДМА во 2-й группе составило 0,49±0,17 мкмоль/л [0,41–0,57] и статистически не отличалось от контрольных параметров (p=0,62).

У пациентов со стажем заболевания свыше 5 лет средние показатели гликемии составили 11,21±2,93 ммоль/л [10,28–12,15], уровень HbA1C – 8,75±1,59% [8,24–9,26], соответствуя аналогичным показателям второй группы, таблица.

Отсутствие компенсации сахарного диабета в течение длительного времени способствовало дальнейшему росту частоты осложнений заболевания. В данной группе в 39 (90,7%) случаях выявлены осложнения, в том чис- ле периферическая диабетическая нейропатия у 35 (81,4%) детей, а также жировая инфильтрация печени – у 9 (20,93%) пациентов. Частота осложнений в третьей группе в 1,6 раза выше, чем во второй и в 10 раз выше, чем в первой.

Средний уровень АДМА в третьей группе составил 0,57±0,18 мкмоль/л [0,46– 0,68], значимо отличаясь от контрольных параметров (p=0,02), что свидетельствует о нарушении функции эндотелия у детей с длительностью заболевания более 5 лет.

Не выявлено отличий уровней АДМА у девочек (0,5±0,18, [0,40–0,59]) и мальчиков (0,54±0,18, [0,47–0,62]), больных СД 1-го типа (p=0,42), следовательно, данный показатель не зависит от пола ребенка. Количество АДМА у детей с осложнениями СД составило 0,51±0,19, [0,42– 0,59], тогда как у детей с неосложненным течением СД данные показатели равнялись 0,55±0,16 и [0,46–0,63], данные различия статистически не значимы (p=0,46).

Выводы

Основываясь на полученных данных, можно предположить, что увеличение уровня АДМА у детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа более 5 лет, обусловлено агрессивным воздействием хронической гипергликемии на сосудистую стенку продолжительное время. При длительности заболевания до 5 лет компенсаторные возможности детского организма, предположительно, высокая способность к репарации, позволяют сохранить функцию поврежденного хронической гипергликемией эндотелия.

Список литературы Изучение асимметричного диметиларгинина как маркера дисфункции эндотелия при сахарном диабете 1-го типа у детей

- Башкирова Ю.В., Рудницкая Т.А, Хапаев Р.С., Кожин П.М., Колпаков М.А. Эндотелиальная дисфункция и микроциркуляторные нарушения у больных сахарным диабетом типа II//Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. -2008. -№ 6 (134). -С. 182-186.

- Гилинский М.А., Брусенцев Е.Ю. Эндогенная регуляция биодоступности оксида азота. Клинические корреляты и подходы к анализу//Бюллетень СО РАМН. -2007. -№ 3 (125). -С. 109-115.

- Жлоба А.А. Роль АДМА в качестве эндогенного ингибитора eNOS и одного из медиаторов развития вазомоторной эндотелиальной дисфункции//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2007. -Т. 6, № 3 (23). -С. 4-14.

- Иванова И.А. Состояние эндотелиальной функции у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования: автореф. дис. … канд. мед. наук. -СПб., 2005. -26 с.

- Ким В.Н. Ранняя оценка и коррекция эндотелийзависимых расстройств гемодинамики в рамках профилактики атеросклероза у молодых мужчин: автореф. дис. … докт. мед. наук. -Томск, 2006. -34 с.

- Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патологии: монография. -Чита: Экспресс-издательство, 2010. -С. 22-98.

- Симонова О.В., Немцов Б.Ф., Сухих Е.Н. Показатели стабильных метаболитов оксида азота в сыворотке крови и мочи у больных ревматоидным артритом и их динамика под влиянием базисной терапии//Сибирский медицинский журнал (Иркутск). -2007. -Т. 74, № 7. -С. 32-33.

- Сурикова С.В. Особенности функционального состояния эндотелия у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, до развития у них микрососудистых осложнений: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Новосибирск, 2008. -24 с.

- Топчий И.И., Малой Л.Т. Диабетическая нефропатия патогенитические лабиринты и возможные терапевтические подходы [Электронный ресурс]. -URL: www.health ua.com/articles/1065.html.

- Boger R.H., Bodr Boger S.M., Tsoo P.S. et al. An endogenous inhibitor of nitric oxide synthase regulates endothelial adhesiveness for monocytes//Journal of the American College of Cardiology. -2000. -Vol. 36. -P. 2287-2295.

- Cooke J.P. Asymmetrical Dimethylarginine the uber marker?//Circulation. -2004. -Vol. 109. -P. 1813-1819.

- Kielstein J.T., Zoccali C. Asymmetrical Dimethylarginine: a cardiovascular risk factor and a uremic toxin coming of age?//Am. J. Kidney Diseases. -2005. -Vol. 46, No. 2. -P. 186-202.

- Maas R. Pharmacotherapies and their influence on ADMA//Vasc. Med. -2005. -Vol. 10. -P. 549-557.

- Paiva H., Lehtimaki T., Laakso J. et al. Dietary composition as a determinant of plasma asymmetric dimethylarginine in subjects with mild hypercholesterolemia//Metabolism. -2004. -Vol. 53, No. 8. -P. 1072-1075.

- Vallance P. Importance of asymmetrical dimethylarginine in cardiovascular risk//Lancet. -2001. -Vol. 358. -P. 2096-2097.

- Vallance P., Leone A., Calver A. et al. Accumulation of an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in chronic renal failure//Lancet. -1992. -Vol. 339, No. 8793. -P. 572-575.

- Zoccali C., Bodr Boger S.M., Mallamaci F. et al. Plasma concentration of asymmetrical dimethylarginine and mortality in patients with end stage renal disease: a prospective study//Lancet. -2001. -Vol. 358. -P. 2113-2117.