Изучение бактериостатической активности α, ω – бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv

Автор: Турилина К.А., Мингалеев Д.Н., Шулаева М.М.

Статья в выпуске: 2 т.230, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучена бактериостатическая активность 34 синтезированных α, ω - бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv. В результате проведенных исследований было установлено, что все соединения обладают выраженными бактериостатическими свойствами с различной минимальной ингибирующей концентрацией.

Туберкулез, бактериостатическая активность, минимальная ингибирующая концентрация, ω - бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканы

Короткий адрес: https://sciup.org/14288926

IDR: 14288926 | УДК: 619:615.3:579.873.21

Текст научной статьи Изучение бактериостатической активности α, ω – бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv

На сегодняшний день туберкулез по данным Всемирной организации здравохра-нения является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона человек умерли от этой болезни. И хотя последние сведения говорят об общем снижении уровня больных туберкулезом в 2016 году в России и Европе, показатели диагности-кивозбудителя с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) остановились в наивысшей точке завсю историю наблюдений [1].

Напряженная обстановка по туберкулезу сохраняется и в животноводстве. Туберкулез крупного рогатого скота в 2016 году регистрировался в 12 субъектах Российской Феде- рации, в 7 федеральных округах. Неблагополучными по данному заболеванию являются Республика Татарстан, Крым, Башкортостан, Омская и Саратовская области (данные ФГБУ «Цекнтр ветеринарии» за 2016 г.). Причем материальный ущерб от одного заболевания из-за снижения продуктивности, преждевременной выбраковки животных, затрат на профилактические и оздоровительные мероприятия насчитывает миллионы рублей [5].

Современная этиотропная терапия туберкулёза, начало которой положил микробиолог З. Ваксман, получивший в 1943 г. первый высокоэффективный противотуберкулёзный антибиотик стрептомицин, связана с открытием противотуберкулёзных антибиотиков и химиопрепаратов [2, 6].

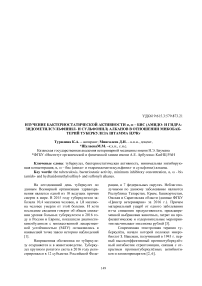

Таблица 1 - Изучение МИК в отношении МБТ а, ю - бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканов

|

№ соединения |

Исследуемые концентрации, мкг/мл |

МИК, мкг/мл |

||||||

|

12,5 |

6,2 |

3,1 |

1,2 |

0,6 |

0,3 |

0,1 |

||

|

1.1 |

+* |

++* |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.2 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.3 |

* ^е |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

++ |

0,3 |

|

1.4 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.5 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.6 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.7 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.8 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.9 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.10 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.11 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.12 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.13 |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.14 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.15 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.16 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.17 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.18 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.19 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.20 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.21 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.22 |

- |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

++ |

1,2 |

|

1.23 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.24 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.25 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.26 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.27 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.28 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.29 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.30 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.31 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.32 |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

++ |

12,5 |

|

1.33 |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

1.34 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

0,6 |

|

Контороль (изониазид) |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

0,1 |

Примечание: * «++» - колонии МБТ без зон задержки роста; «+» - наличие зон задержки роста МБТ более 10 мм;

«-» - полная задержка роста МБТ (100 мм и более).

В России и за рубежом имеется большой опыт применения противотуберкулёзных препаратов, который позволяет разрабатывать основные принципы химиотерапии у больных туберкулёзом. При лечении пациентов больных возбудителем, характеризующимся множественной лекарственной устойчивостью, вопрос подбора лекарственного средства остается открытым. Формы микобактерии туберкулеза с МЛУ не поддаются лечению стандартным набором противотуберкулезных препаратов и грозят развитием пандемии устойчивых форм, в связи с этим возникает острая необходимость в создании новых высокоэффективных антибиотиков [1, 3, 4].

Научные центры и фармакологические лаборатории во всем мире работают над открытием новых химических веществ, способных эффективно бороться с микобактерией туберкулеза, при этом оказывая наименьшее негативное влияние на организм больного. В Казанском институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова синтезирован ряд новых противотуберкулёзных соедине-нийотносящихся к α, ω – бис (амидо- и гидра-зидометилсульфинил- и сульфонил) алканам которые могут быть использованы после проведения всех испытанийдля профилактики и лечения туберкулеза, как в медицинской, так и в ветеринарной практике.

Целью данного исследования являлось определение бактериостатической активности 34-х синтезированных препаратов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv.

Материал и методы. Изучение бактериостатической активности 34 синтезированных α, ω – бис (амидо- и гидразидометил-сульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv проводили, используя метод вертикальной диффузии на плотной питательной среде «Новая».

Питательную среду разливали в пробирки по 5 мл, свертывая в наклонном положении таким образом, чтобы ½ часть дна пробирки оставалась свободной. Свернутую среду засевали по 0,1 мл взвеси микобактерий туберкулеза (МБТ) штамма H37Rv, разведенного по стандарту мутности 10 единиц ГКИ, и в наклонном положении помещали в термостат на 24 часа для выращивания МБТ.

Через сутки пробирки ставили в вертикальное положение и по свободному краю закапывали по 0,3 мл субстанции соединений в исследуемых концентрациях: 12,5; 6,2; 3,1; 1,5; 0,6; 0,3, 0,1 мкг/мл. Затем пробирки инкубировали в течение 10 сутокв термостат при температуре 370С.

Величина зоны задержки роста МБТ (в мм) пропорциональна степени туберкулостатической активности соединений. Задержка роста 100 мм и более расценивается как полная задержка роста МБТ. Согласно этой методике проводили оценку роста МБТ, принимая, что появление зон задержки роста МБТ (более 10 мм) свидетельствует о наличии бактериостатических свойств в исследуемой концентрации соединений. В качестве контроля были проведены аналогичные исследования с туберкулостатиком первого ряда – изониазидом.

Все выросшие культуры были подвергнуты контролю на видовую специфичность. Для контроля специфичности роста культуры микобактерий осуществляли визуальный просмотр положительных пробирок и микроско- пию по Цилю-Нильсену. Подтверждение или отсутствие роста культуры микобактерий туберкулеза и отсутствие контаминации неспецифической микрофлорой позволило считать результаты эксперимента адекватными.

Результаты исследований. Результаты изучения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) в отношении микобактерий туберкулеза 34 химических соединений приведены в таблице.

В контрольных пробирках, содержащих изониазид, во всех исследуемых концентрациях отмечалось наличие зон задержки роста МБТ, поэтому МИК данного препарата составила 0,1 мкг/мл среды.

Самую высокую бактериостатическую активность в отношении штамма H37Rv из исследуемых проявило соединение (1.3) – именуемое в дальнейшем «Линарол Ф-1», минимальная ингибирующая концентрация (МИК) которого составила 0,3 мкг/мл.

Высокую бактериостатическую активность с МИК 0,6 мкг/мл проявили соединения (1.9), (1.11), (1.13), (1.15), (1.31), (1.33), (1.34). Соединение (1.22) проявило достаточно хорошую активность с МИК 1,5 мкг/мл. Остальные соединения этого ряда задерживают рост микобактерий туберкулеза в минимальной ингибирующей концентрации 12,5 мкг/мл.

Заключение. Все 34 исследованных химических соединения относящихся к α, ω – бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканам, обладают выраженными бактериостатическими свойствами в отношении микобактерий туберкулеза штаммаH37Rv, а соединение 1,3 (Линарол-Ф1) по своим туберкулостатическим свойствам оказалось близким к туберкулостатику первого ряда – изониазиду, с минимальной ингибирующей концентрацией – 0,3 мкг/мл.

Резюме

Изучена бактериостатическая активность 34 синтезированных α, ω – бис (амидо- и гидрази-дометилсульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv. В результате проведенных исследований было установлено, что все соединения обладают выраженными бактериостатическими свойствами с различной минимальной ингибирующей концентрацией.

Список литературы Изучение бактериостатической активности α, ω – бис (амидо- и гидразидометилсульфинил- и сульфонил) алканов в отношении микобактерий туберкулеза штамма H37Rv

- Бочарова, И.В. Доклинические исследования специфической активности нового противотуберкулезного препарата Тиозонид/И.В. Бочарова//Туберкулези болезни легких. 2014. -№6. -С. 46-50.

- Визель, А.А. Лечение туберкулеза органов дыхания/А.А. Визель//Казань: КГМУ МЗ РФ -ГП ВЭО «Саламат», 1998. -121 с.

- Мингалеев, Д.Н. Возможности ускоренного определения бактериостатической активности некоторых химических соединений в отношении М. tuberculosisc помощью автоматизированной системы BACTECMGIT-960/Д.Н. Мингалеев, Р.Ш. Валиев, Р.В. Честнова, Н.И. Садыков//Ежемесячный научно-практический журнал «Туберкулез и болезни легких», Москва «Медицина», -2011, -№5. -С. 46 -47.

- Мингалеев, Д.Н. Изучение терапевтической активности нового противотуберкулезного препарата -Линарола/Д.Н. Мингалеев//Учёные записки Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана. -2017. -Т.229 (1). -С. 25 -27.

- Овдиенко, Н.П. Туберкулез как международная и национальная медико-ветеринарная проблема в современных условиях/Н.П. Овдиенко, Н.Г. Толстенко, Н.А. Яременко, П.П. Рахманин, Н.В. Мельник и др.//Научно-производственный журнал «Ветеринарный врач», 2009. -№2. -С. 14 -17.

- Фтизиатрия. Национальное руководство/под ред. М.И. Перельмана. -М. ГЭОТАР-Медна, 2007. -512 с.