Изучение биохимического состава сыворотки крови зараженных аскаридиозом перепелов, дегельминтизированных различными препаратами

Автор: Лутфуллин М.Х., Мингалеев Д.Н., Гасанов А.С.

Статья в выпуске: 2 т.242, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены результаты изучения биохимического состава сыворотки крови у перепелов, экспериментально зараженных аскаридиозом, до и после лечения их различными противопаразитарными препаратами. Установлено, что у экспериментально зараженных инвазионными яйцами Ascaridia galli перепелов, содержание общего белка, альбуминов, глобулинов, аланинаминотрансферазы, аспарататаминотрансферазы и глюкозы имели достоверные различия по сравнению с показателями птиц до заражения. Биохимические показатели сыворотки крови перепелов после лечения их препаратами «С-16», альбендазолом и фенбендазолом полностью восстанавливаются до физиологической нормы на 14 день, что говорит о хорошей переносимости птицами этих антигельминтиков.

Перепелка, кровь, биохимические показатели, противопаразитарные препараты

Короткий адрес: https://sciup.org/142224208

IDR: 142224208 | УДК: 619:615.28:612.11:635.5 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-242-2-102-108

Текст научной статьи Изучение биохимического состава сыворотки крови зараженных аскаридиозом перепелов, дегельминтизированных различными препаратами

Увеличение роста инвазионных болезней животных и птиц связано с несвоевременным выполнением всего комплекса обще-профилактических и лечебнооздоровительных мероприятий. Лечебная и профилактическая дегельминтизации являются основным способом борьбы с гельминтозами и эймериозами [2, 3, 4, 5 6, 10, 11, 13, 15].

За последние годы существенно расширились возможности химиотерапии паразитозов. Это связано, прежде всего, с развитием химико-фармацевтической промышленности и введением в ветеринарную практику новых фармакологических веществ. В настоящее время в нашей стране и за рубежом ведутся работы по изысканию высокоэффективных противопарази-тарных препаратов. Некоторые из них уже применяются и являются эффективными средствами при борьбе с инвазионными болезнями животных [8, 9, 11, 12, 14].

Однако многие противопаразитар-ные препараты не полностью соответствуют современным требованиям ветеринарии. Изыскание наиболее безопасных и эффективных лекарственных средств, обладающих широким спектром действия, выступает актуальной задачей для ученых в области ветеринарной фармакологии и паразитологии.

В последнее время активно проводятся исследования по изучению биологических свойств четвертичных солей фосфония, которые представляют большой интерес для ученых, им присуща неорди- нарная реакционная способность. Они выступают как перспективный объект для синтеза новых фосфорорганических соединений. Эти вещества обладают интересной химической структурой и свойствами. Противопаразитарные свойства этих соединений изучены недостаточно, ввиду этого они привлекают интерес отечественных и зарубежных исследователей.

Применение животным антигель-минтиков, наряду с лечебнопрофилактическим эффектом, сопровождается побочными действиями разной степени выраженности. Из побочных эффектов антигельминтных препаратов часто встречаются сенсибилизация, интоксикация организма и иммунотоксичность. Для предупреждения этих явлений необходимо исследовать вопросы их рационального применения и тщательно изучать токсикологические свойства противопаразитарных соединений. Известно, что абсолютно безопасных препаратов с избирательным механизмом действия практически не существует.

Профессором Галкиной И.В. в Казанском (Приволжский) федеральном университете было синтезировано соединение на основе соли четвертичного фосфония, состоящий из н-гексадецилтрифосфоний бромида в качестве активного компонента, обладающее противопаразитарными свойствами. Это соединение было наименовано «С-16» [7].

В данной работе ставилась задача – изучить некоторые биохимические пара- метры сыворотки крови у экспериментально зараженных аскаридиозом перепелов, до и после дегельминтизации их соединением «С-16».

С помощью биохимического анализа сыворотки крови диагностируют многие патологические состояния организма, находящиеся в латентной стадии. Также биохимические исследования крови позволяют оценить функциональное состояние внутренних органов.

Материал и методы исследований. Работа была выполнена на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Объектом для исследования являлись 100 клинически здоровых и свободных от паразитов пищеварительного тракта перепелов техасской породы в возрасте 2-х месяцев. Живая масса у них составила 380-420 г. Проводили искусственное пероральное заражение птиц инвазионными яйцами аскариды As-caridia galli в дозе 500 яиц на голову.

При этом сформировали 4 опытные, 1 контрольную и 1 интактню группу перепелов. Число птиц в каждой группе равнялось 15. Перепелам первой группы «С-16» задавали в терапевтической дозе – 2 мг/кг массы (по ДВ), второй группе – 10 мг/кг, третьей группе альбендазол 10 % – 50 мг/кг, четвертой группе – фенбендазол 20 % – 20 мг/кг. Пятая группа перепелов служила контролем и птицы этой группы не получали антигельминтных средств. Шестую группу составили интактные, свободные от паразитов и клинически здоровые птицы. Все антигельминтные средства вводили перорально.

Через 40 дней после искусственного инвазирования копроскопическими исследованиями во всех пробах помета птиц выявляли яйца аскаридий. После копроскопического подтверждения зараженности перепела получали антигельминтные средства.

До и через 7, 14 и 21 суток после искусственного инвазирования у птиц брали кровь. Забор крови осуществляли методом декапитации.

Для биохимического исследования сыворотки крови использовали анализатор IDEXX VetTest.

Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере с помощью редактора электронных таблиц Microsoft Excel.

Результаты исследований. Биохимические показатели сыворотки крови у перепелов представлены в таблице 1.

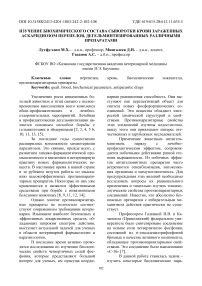

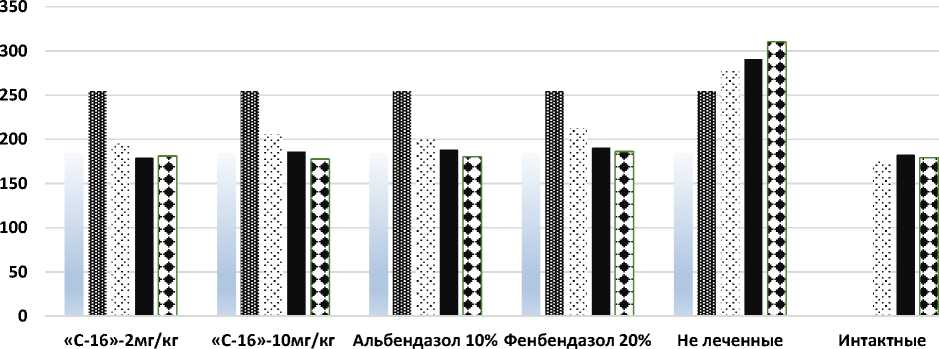

Из таблицы видно, что у перепелов, экспериментально зараженных аскаридио-зом, отмечено повышение уровня общего белка на 10,5 % (с 40,95±1,49 до 46,36±1,56, p<0,05). Это говорит о возможном снижении функциональных возможностей гепатоцитов печени, нарушении синтеза сывороточных белков, потере альбумина, вследствие паразитирования аскарид (Рисунок 1).

Снижение альбуминов на 14,6 % (с 16,71±0,68 до 14,68±0,8) указывает на возможно начинающиеся воспалительные процессы в организме. При этом нарушается процесс всасывания питательных веществ корма, развивается интоксикация организма.

Рисунок 1 – Количество общего белка у зараженных аскаридиозом перепелов после введения антигельминтных препаратов

Таблица 1 –Результаты изучения биохимических показателей крови перепелов, экспериментально зараженных аскаридиозом в процессе дегельминтизации (n=5)

|

Показатель |

Общий белок, г/л |

Альбумины, г/л |

Глобулины, г/л |

АЛТ, ед/л |

АСТ, ед/л |

Глюкоза, ммоль/л |

|

Исходные показатели до заражения |

||||||

|

Контроль |

40,95±1,491 16,71±0,68 |

24,24±1,21 |

27,80±1,60 |

184,21±2,90 |

15,12±0,74 |

|

|

Данные до лечения |

||||||

|

Зараженные |

46,36±1,56 * |

14,08±0,80 * | 32,28±0,86 ** |

38,40±2,08 ** |

254,40±7,19 ** |

22,34±1,26 ** |

|

|

Данные на 7 день лечения |

||||||

|

«С-16»-2мг/кг |

42,70±0,65 |

15,18±0,44 |

27,53±0,56 * |

34,60±1,04 |

195,30±3,78 |

17,18±0,21 |

|

«С-16»-10мг/кг |

41,08±1,00 |

15,72±0,39 |

26,36±1,10 |

33,80±1,43 |

205,57±5,61 * |

16,28±0,39 |

|

Альбендазол 10% |

40,90±0,19 |

15,64±0,41 |

25,24±0,38 |

35,20±1,56 * |

200,14±3,76 * |

16,56±0,46 |

|

Фенбендазол 20% |

43,34±0,51 |

15,68±0,32 |

27,66±0,30 * |

35,80±1,43 * |

272,71±4,12 * |

19,24±1,57* |

|

Не леченные |

47,26±0,52 * |

13,50±0,45 * |

33,76±0,61 ** |

47,20±2,99 ** |

278,40±5,98 ** |

25,12±1,57** |

|

Интактные |

40,58±0,69 |

19,20±0,51 |

21,32±0,32 |

30,20±1,19 |

176,38±4,38 |

14,39±0,25 |

|

на 14 день лечения |

||||||

|

«С-16»-2мг/кг |

40,62±0,74 |

18,26±0,53 |

22,36±0,59 |

29,6±1,15 |

179,20±4,89 |

15,24±0,27 |

|

«С-16»-10мг/кг |

42,78±0,47 |

18,66±0,34 |

24,12±0,73 |

30,00±0,94 |

186,38±4,57 |

17,25±0,54 |

|

Альбендазол 10% |

41,96±1,00 |

18,34±0,53 |

23,62±0,50 |

30,20±0,74 |

188,27±4,26 |

15,64±0,77 |

|

Фенбендазол 20% |

40,22±0,45 |

15,66±0,89 * |

24,56±0,74 |

32,00±1,58 |

190,56±4,84 * |

14,06±0,74 |

|

Не леченные |

49,06±0,75 * |

12,12±0,79 ** |

36,94±1,23 ** |

49,40±2,25 ** |

290,80±8,64 ** |

25,11±1,57** |

|

Интактные |

40,97±0,64 |

17,24±0,75 |

23,73±0,34 |

29,40±1,35 |

182,64±2,54 |

16,21±0,36 |

|

на 21 день лечения |

||||||

|

«С-16»-2мг/кг |

42,94±0,88 |

18,08±0,32 |

24,86±0,91 |

30,00±1,70 |

181,27±3,63 |

16,78±0,31 |

|

«С-16»-10мг/кг |

42,42±0,69 |

18,28±0,50 |

24,16±0,58 |

30,40±1,44 |

177,82±3,81 |

17,54±0,98 |

|

Альбендазол 10% |

41,52±1,21 |

17,78±0,46 |

23,74±0,71 |

28,60±1,72 |

180,42±4,26 |

15,33±0,34 |

|

Фенбендазол 20% |

43,27±0,74 |

17,96±0,35 |

25,12±0,51 |

30,60±1,82 |

186,35±2,15 |

15,20±0,47 |

|

Не леченные |

53,08±0,22 ** |

11,52±0,70 ** |

41,56±0,78 ** |

54,40±2,20 ** |

310,12±8,24 ** |

26,12±1,23 ** |

|

Интактные |

41,88±0,77 |

18,30±0,30 |

23,58±0,66 |

28,20±1,14 |

179,13±1,81 |

16,24±0,38 |

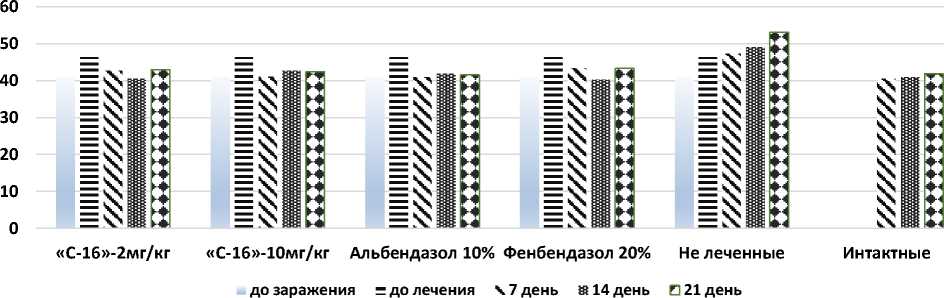

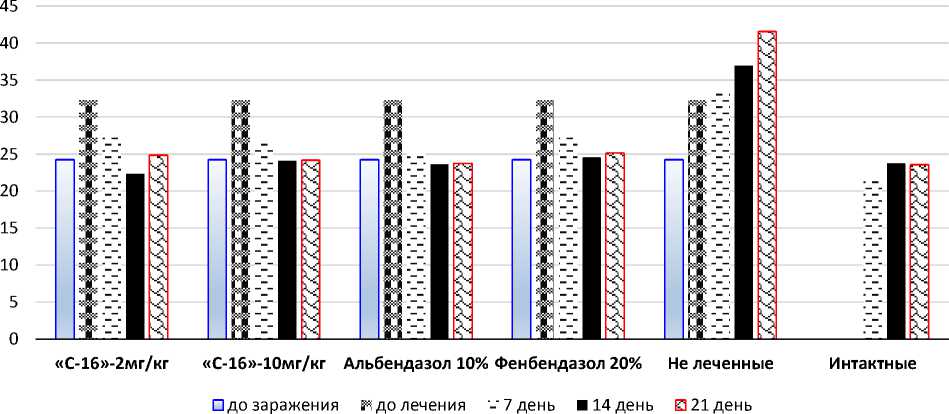

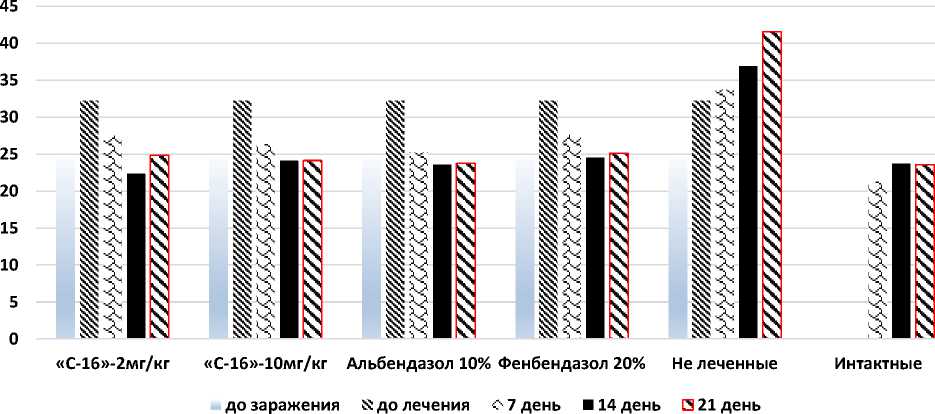

Повышение уровня глобулинов на 25 % (с 24,24±1,21 до 32,38±0,86; p<0,001) указывает на воспалительный процесс, вызванный генетически чужеродными веществами (антигенами), в данном случае -аскаридами (Рисунок 3). Повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) на 27,6 % (с 26,70±1,60 до 38,40±2,08; p<0,001) (Рисунок 4) и аспаратамино-трансферазы (АСТ) на 27,6 % (со 84,21±2,91 до 244,40±7,19; p<0,001) (Рисунок 5) говорит о дегенерации гепатоцитов печени. Повышение уровня глюкозы на 32,3 % (с 16,12±0,74 до 23,34±1,26; p<0,01) указывает на возможный стресс-фактор, вызванный аскаридами кишечника, которые также способствуют повышению пищевой возбудимости.

На 7 день от начала дегельминтизации наблюдалось снижение общего белка относительно данных до начала лечения. У птиц первой группы этот показатель составил 41,60±0,65 г/л, который ниже показателей интактной группы всего на 5 % (40,58±0,69), во второй группе этот показатель составил - 41,08±1,00, в третьей -39,90±0,19, в четвертой - 43,34±0,51, тогда как фоновый показатель пятой группы был выше интактной на 13,2 % (47,26±0,52; p<0,05).

Содержание альбуминов в первой группе перепелов составило 15,18±0,44 г/л, что на 21 % ниже показателей интактной группы (19,20±0,51;), во второй ниже на 18,1 % (15,72±0,39; p<0,05), в третьей - на 18,5 % (15,64±0,41), в четвертой - на 18,3 % (15,68±0,32), в пятой, не леченной группе - на 28,6 % (13,50±0,45; p<0,05).

Содержание глобулинов в первой группе птиц составило 27,53±0,56 г/л, что ниже показателей зараженных птиц на 17,3 % (33,76±0,61; p<0,001), но выше на 22,5 % относительно интактной группы

(21,32±0,32), во второй выше на 18,1 %

(26,36±1,10), в третьей – на 19,6 %

(25,24±0,38), в четвертой – на 22,9 %

(27,66±0,30), в пятой – на 35,7 %

(33,76±0,61; p<0,001).

Рисунок 3 – Количество глобулинов у зараженных аскаридиозом перепелов после введения лекарственных средств

Рисунок 4 – Количество АЛТ у зараженных аскаридиозом перепелов после введения лекарственных средств

Содержание АЛТ в первой группе перепелов составило 34,60±1,04 ед/л, что ниже показателей зараженных птиц на 25,6 % (47,20±2,99), но выше на 12,7 % относительно интактной группы (30,20±1,19), во второй группе выше на 10,6% (33,80±1,43), в третьей – на 14,2 % (35,20±1,56; p<0,01), в четвертой – на 14,5 % (35,80±1,43; p<0,01), в пятой (не леченные) – на 36 % (47,20±2,99; p<0,001).

Показатель АСТ, относительно по- казателей до антигельминтной терапии, снизился у четырех опытных групп птиц, но относительно интактной группы (176,38±1,38 ед/л) был выше – в первой группе на 8,5 % (195,3±3,78), во второй – на 14,1 % (205,57±5,61; p<0,01), в третьей – на 10,7 % (200,14±6,76). В четвертой группе на 16 % (212,71±6,12; p<0,01), тогда как показатели пятой (не леченной) группы были выше на 35,3 % (278,40±8,12; p<0,001).

до заражения $ до лечения 7 день ■ 14 день Q 21 день

Рисунок 5 – Количество АСТ у зараженных аскаридиозом перепелов после введения лекарственных препаратов

Таким образом, на 7 день после дегельминтизации биохимические показатели сыворотки крови у перепелов первых трех опытных групп были схожи, тогда как у птиц четвертой группы, которым вводили фенбендазол, показатель общего белка был несколько ниже, а показатели АЛТ, АСТ и глюкозы, превышали показатели первых трех групп.

На 14 день после введения антигельминтных средств биохимические параметры практически возвратились к исходным данным. Общее состояние птиц было хорошим. Незначительная разница по показателям наблюдалась у перепелов четвертой группы: содержание альбуминов составило 15,66±0,89 г/л, что на 8,2 % (17,24±0,75; p<0,01) ниже показателей интактной группы. Также показатель АСТ – на 4,1 % (190,56±4,61, против – 182,64±2,54 ед/л), уровень глюкозы был ниже такового у интактной группы на 11,54 % (14,16±1,05, против 16,21±0,36). Тем не менее, показатели четвертой группы находились в пределах физиологической нормы, клиническое состояние птиц не отличалось от такового у перепелов других опытных групп.

У птиц пятой группы показатели достоверно отличались от шестой – интактной. У них отмечали бледность гребешка, конечностей и незначительное возбуждение.

Таким образом, биохимические показатели сыворотки крови у птиц 1, 2, 3 и 4 групп на 14 день после дегельминтизации восстановились до физиологической нормы.

На 21 день после начала эксперимента у перепелов четырех опытных групп биохимические показатели крови были в пределах физиологической нормы, сами птицы были активные, расстройств в поведении, приеме корма и воды не наблюдалось, яйценоскость была регулярной. У птиц пятой группы (фоновый показатель) показатели, относительно интактной, достоверно различались и заметно отличались от показателей перепелов первых четырех групп. Наблюдалась выраженная гиперпротеинемия – 53,08±0,22 г/л, что на 20,21 % (p<0,001) ниже показателей интактной группы (41,88±0,77). Альбумины ниже на 37% (11,52±0,70 г/л, против 17,20±0,30; p<0,001), глобулины выше на 43,2 % (41,56±0,78, против 23,58±0,66). Показатель АЛТ превысил показатель интактной группы на 48,16% и составил 53,20±2,20 ед/л, против 28,20±1,14 ед/л. Уровень АСТ у инвазированных птиц равнялся 310,12±8,24 ед/л, что на 42,2 % выше, чем показатель у интактной группы (179,13±1,81 ед/л). Содержание глюкозы в крови было выше на 37,8 %, относительно интактной группы (26,12±1,23, против 16,24±0,38). Биохимические показатели пятой, фоновой, группы на 21 сутки исследования были достоверно различны относительно интактной группы, что указывает на наличие воспалительного процесса в организме.

Биохимический анализ сыворотки крови показал, что после искусственного заражения перепелов аскаридиозом, уровень общего белка, альбуминов, глобулинов, аланинаминотрансферазы, аспарата-таминотрансферазы и глюкозы имели достоверные различия, по сравнению с показателями птиц до заражения. Таким образом, у перепелов, искусственно зараженных аскаридами, после дегельминтизации их соединением «С-16», препаратами альбендазол и фенбендазол, биохимические показатели полностью восстанавливаются до физиологической нормы на 14 день.

Резюме

В данной работе представлены результаты изучения биохимического состава сыворотки крови у перепелов, экспериментально зараженных аскаридиозом, до и после лечения их различными противопаразитарными препаратами.

Установлено, что у экспериментально зараженных инвазионными яйцами Ascaridia galli перепелов, содержание общего белка, альбуминов, глобулинов, аланинаминотрансферазы, аспарататаминотрансферазы и глюкозы имели достоверные различия по сравнению с показателями птиц до заражения.

Биохимические показатели сыворотки крови перепелов после лечения их препаратами «С-16», альбендазолом и фенбендазолом полностью восстанавливаются до физиологической нормы на 14 день, что говорит о хорошей переносимости птицами этих антигельминтиков.

Список литературы Изучение биохимического состава сыворотки крови зараженных аскаридиозом перепелов, дегельминтизированных различными препаратами

- Архипов, И.А. Исследование эффективности новых антигельминтных препаратов, включающих межмолекулярные комплексы албендазола и фенбендазола с водорастворимыми полимерами / И.А. Архипов, И.И. Гламаздин, А.И. Варламова [и др.] // Теория и практика паразит. болезней животных. - Москва. - 2014. - С. 28-36.

- Архипов, И.А. Эффективность салиномицина против различных видов кокцидий кур в экспериментальных условиях / И.А. Архипов // Реферативный журнал. - М. 1981. - № 5. - С. 14 - 15.

- Архипов, И.А. Антигельминтики: фармакология и применение / И. А. Архипов. - М., 2009. - 406 с.

- Григорьев, Н.Х. Гетеракидоз опасный гельминтоз кур / Н.Х. Григорьев // Ветеринария. - 1963. - № 4. - С. 63.

- Деблик, А.Г. Влияние пробиотиков на морфологию органов цыплят / А.Г. Деблик, А.Р. Маликова, Д.А. Ижбулатова [и др.] // Российский ветеринарный журнал. - М., 2006 -№ 4. - С. 39-41.

- Елчиев, Я.Я. Свободные аминокислоты сыворотки крови цыплят при экспериментальном кокцидиозе (Е. mitis) / Я.Я. Елчиев // Изд. Ан. АзССР. Сер. биол. наук. -1971. - Вып. 1. - С. 107-110.

- Галкина, И.В. Взаимодействие солей фосфония с липидными компонентами мембран / И.В. Галкина, Н.Б. Мельникова, Е.В. Тудрий [и др.] // Фармация. - 2009. - № 4. - С. 35-38.

- Гуськова, Т.А. Токсикология лекарственных средств / Т.А. Гуськова // 2-е изд., доп. - М.: МДВ, 2008. - С. 63

- Журавлева, А.З. Сравнительная эффективность мадувета и цигро при кокцидиозе цыплят / А.З. Журавлева // Ветеринария. - 2011. - № 10. - С. 15-16.

- Корнишина, М.Д. Аскаридиоз кур Татарской АССР, его распространение, иммунитет, диагностика и терапия / М.Д. Корнишина // Дисс. канд. вет. наук: 06.02.02. - Казань. - 1973. -190 с.

- Корнишина, М.Д. Кокцидиоз кур и организация лечебно-профилактических мероприятий в хозяйствах / М.Д. Корнишина, Н.И. Григорьева // Методическое указание. -Казань. - 1985. - С. 7-15.

- Мурзаков, Р.Р. Эпизоотическая ситуация по эймериозу цыплят-бройлеров при напольном их содержании в ЗАО "Моссельпром" Московской области / Р.Р. Мурзаков // Матер. докл. науч. конф. "Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями". М. - 2011. - Вып. 12. - С. 331-333.

- Романенко, П.Т. Сезонная динамика заражения кур гельминтами на птицефабриках хозяйств Ростовской области / П.Т. Романенко // Сб. статей Донского СХИ. - Персиановка. - 1981. - Т.16. - Вып. 2. - С. 82-85.

- Соколов, А.В. Фармакологическая коррекция патологических состояний организма / В.Д. Соколов // Новые фармакологические средства в ветерианрии: матер. 14-й междунар. межвуз. научно-практ. конф. - СПб., 2002. - С. 6-7.

- Хазиев, Г.З. Профилактика инвазионных болезней кур / Г.З. Хазиев, А.С. Сагитова // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. - 2006. - Вып. 7. - С. 113-115.