Изучение изменений удельной теплоемкости нерафинированных растительных масел от жирнокислотного состава и температуры

Автор: Крылов В.А., Волков С.М., Баранов И.В., Тамбулатова Е.В., Федоров А.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки)

Статья в выпуске: 1 (96), 2025 года.

Бесплатный доступ

Получение надежных расчетных соотношений для определения удельной теплоемкости необходимо при создании оборудования и технологических процессов. В ходе проведенных исследований получены экспериментальные данные температурных зависимостей удельной теплоемкости нерафинированных пищевых растительных масел в диапазоне температур от 40 до 140 °С. Сформированы расчетные соотношения для определения температурной зависимости удельной теплоемкости различных групп растительных масел. Приведенные результаты могут быть использованы не только в масложировом производстве, но и для решения других научно-технических задач.

Нерафинированные пищевые растительные масла, жирнокислотный состав, удельная теплоемкость

Короткий адрес: https://sciup.org/142244149

IDR: 142244149 | УДК: 536.1/.62/.63, | DOI: 10.53980/24131997_2025_1_100

Текст научной статьи Изучение изменений удельной теплоемкости нерафинированных растительных масел от жирнокислотного состава и температуры

Вопросы энергоэффективности оборудования и интенсификации технологических процессов в масложировом производстве решаются путем комплексных междисциплинарных исследований, в котором важнейшим сегментом является изучение теплофизических свойств взаимодействующих сред. Знание величины теплоемкости в диапазоне режимных параметров определяет точность вычисления энергетических балансов и построения математических мо- делей тепломассопереноса. Исследование теплоемкости растительных масел не только пополняет общую научную информацию, но и открывает возможность модернизации технологий производства и переработки растительных масел. Авторами проводятся исследования в этой области [1], а результаты уже использованы на практике при конструировании перспективной техники в маслоэкстракционном производстве [2].

Исследованием удельной теплоемкости растительных масел успешно занимаются в ряде научных центров в РФ и за рубежом. В работах [3 - 8] установлены основные закономерности изменения зависимости удельной теплоемкости от составов растительных масел в различных температурных интервалах. Многочисленные экспериментальные теплофизические данные и их подробный анализ приведен в диссертационной работе [9]. Исследователями в работе [10] установлено, что увеличение удельной теплоемкости масла авокадо и оливкового масла связано с повышенным содержанием в них мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК). А в льняном масле ими было обнаружено снижение удельной теплоемкости за счет повышенного содержания ди- и триненасыщенных жирных кислот (ДНЖК, ТНЖК).

В некоторых случаях исследования теплоемкости инициируются использованием растительных масел в технических целях. Отсутствие надежных данных по теплоемкости ряда масел, по мнению авторов публикации [11], значительно тормозит расчет термодинамических систем, участвующих в процессе получения биодизельного топлива в сверхкритических флюидных условиях при высоких давлениях. Поэтому ими проведены исследования широкого спектра теплофизических свойств. Аналогичные данные представлены в работе [12]. В отдельных случаях перспективным представляется использование растительных масел в качестве аккумуляторов теплоты. В работе [13] показано, что при небольших объемах хранения растительные масла – это относительно дешевые и легкодоступные теплоаккумулирующие материалы. Авторами [13, 14] экспериментально определена удельная теплоемкость подсолнечного масла, которая увеличивается с повышением температуры, и это необходимо учитывать при проектировании теплоаккумулирующих систем.

Использование метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для определения удельной теплоемкости растительных масел позволило значительно продвинуться в получении новой экспериментальной информации. В работе [15] авторы, применяя метод ДСК, представили зависимости, которые показали, что жирнокислотный состав однозначно определяет характер изменения удельной теплоемкости. И это позволило авторам сделать вывод, что метод ДСК открывает возможности для идентификации масел при экспресс-анализах. В публикации [16] также рассматривается изучение теплоемкости масел методом ДСК. Авторами было подтверждено, что удельная теплоемкость рассматриваемых растительных масел увеличивалась в зависимости от наличия насыщенности жирных кислот.

При разработке смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ) на основе растительных масел одним из важнейших свойств является теплоемкость получаемых композиций. При производстве СОЖ с использованием ультразвуковой обработки в работе [17] показано влияние на плотность, удельную теплоемкость и кинематическую вязкость составляющих амплитуды и продолжительности воздействия ультразвуковых колебаний. Интересные результаты в этой области исследования представлены в [18, 19], причем в них прослеживается четкая позиция авторов, считающих, что структура масел определяет характер изменения удельной теплоемкости.

Авторы [20] опубликовали результаты исследований, подтверждающие важность знания удельной теплоемкости в зависимости от жирнокислотного состава масел при их обработке сверхвысокочастотным волновым излучением (СВЧ). В этой работе доказано, что глицериновый компонент в растительном масле способствует микроволновому нагреву, в то время как его отсутствие в минеральном масле объясняет ограниченные возможности микроволнового нагрева.

В работе [21] был определен характер ее зависимостей от исходных параметров, в том числе и от содержания мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Информа- ционные исследования показали недостаточность данных для нерафинированных растительных масел, и поэтому мы продолжили исследования в этом направлении, считая их актуальными. В совокупности с предыдущими эти исследования расширяют и углубляют представления о влиянии структуры растительных масел на их физические свойства.

Цель работы – установить основные закономерности изменения удельной теплоемкости от состава и температуры для нерафинированных растительных масел.

Материалы и методы исследования

Объекты исследования:

-

- высокоолеиновые и среднеолеиновые растительные масла: авокадо, рапсовое, рисовое, горчичное и подсолнечное;

-

- линолевые: подсолнечное и соевое масла;

-

- линоленовые масла: чиа, рыжиковое и льняное.

Результаты исследований жирнокислотного состава растительных масел с общепринятыми условными обозначениями жирных кислот представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1

Жирнокислотный состав нерафинированных масел высоко- и среднеолеиновых групп

|

№ |

Условное обозначение жирной кислоты |

Авокадо |

Рапсовое № 1 |

Рапсовое № 2 |

Горчичное |

Рисовое |

Подсолнечное среднеолеиновое |

|

1 |

С8:0 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

С10:0 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

3 |

С12:0 |

0,2 |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

4 |

С14:0 |

- |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

- |

|

5 |

С16:0 |

7,2 |

3,9 |

3,3 |

3,5 |

18,1 |

5,7 |

|

6 |

С16:1 |

1,5 |

0,3 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

0,8 |

|

7 |

С17:0 |

- |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,2 |

- |

|

8 |

С18:0 |

1,8 |

1,8 |

1,7 |

2,1 |

2,4 |

3,3 |

|

9 |

С18:1 |

71,5 |

61,1 |

60,8 |

46,3 |

42,7 |

40,9 |

|

10 |

С18:2 |

16,3 |

18,9 |

19,1 |

29,7 |

31,3 |

46,2 |

|

11 |

С18:3 |

0,2 |

10,4 |

10,5 |

12,8 |

2,0 |

0,4 |

|

12 |

С20:0 |

0,3 |

0,6 |

0,8 |

0,5 |

1,1 |

0,5 |

|

13 |

С20:1 |

0,5 |

1,8 |

2,0 |

2,4 |

0,8 |

0,3 |

|

14 |

С20:2 |

- |

0,1 |

0,1 |

0,2 |

- |

- |

|

15 |

С22:0 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

0,3 |

1,1 |

|

16 |

С22:1 |

- |

0,3 |

0,4 |

1,4 |

- |

0,1 |

|

18 |

С24:0 |

- |

0,2 |

0,4 |

0,1 |

0,5 |

0,5 |

|

19 |

С24:1 |

- |

- |

- |

0,3 |

- |

0,2 |

Таблица 2

Жирнокислотный состав нерафинированных масел линолевого типа

|

№ |

Условное обозначение жирной кислоты |

Подсолнечное № 1 |

Подсолнечное № 2 |

Соевое |

|

1 |

С14:0 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

2 |

С16:0 |

6,4 |

6,0 |

9,2 |

|

3 |

С16:1 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

|

4 |

С17:0 |

- |

- |

0,2 |

|

5 |

С18:0 |

3,3 |

4,1 |

5,1 |

|

6 |

С18:1 |

19,4 |

21,8 |

24,7 |

|

7 |

С18:2 |

68,9 |

66,4 |

52,1 |

|

8 |

С18:3 |

0,1 |

0,1 |

6,8 |

|

9 |

С20:0 |

0,2 |

0,3 |

0,6 |

|

10 |

С20:1 |

0,2 |

0,2 |

0,3 |

|

11 |

С20:2 |

- |

- |

0,1 |

|

12 |

С22:0 |

1,0 |

0,7 |

- |

|

13 |

С22:1 |

- |

- |

0,5 |

|

14 |

С22:2 |

- |

- |

- |

|

15 |

С24:0 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

|

16 |

С24:1 |

0,1 |

Таблица 3

|

№ |

Условное обозначение жирной кислоты |

Чиа |

Льняное № 1 |

Льняное № 2 |

Рыжиковое |

|

1 |

С14:0 |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

С16:0 |

6,8 |

5,8 |

5,3 |

5,4 |

|

3 |

С16:1 |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

|

4 |

С17:0 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

5 |

С18:0 |

3,1 |

4,3 |

4,6 |

2,3 |

|

6 |

С18:1 |

6,7 |

18,5 |

18,1 |

19,2 |

|

7 |

С18:2 |

18,8 |

18,5 |

19,1 |

19,7 |

|

8 |

С18:3 |

63,4 |

51,7 |

51,2 |

32,7 |

|

9 |

С20:0 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

1,3 |

|

10 |

С20:1 |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

12,4 |

|

11 |

С20:2 |

0,1 |

- |

- |

1,5 |

|

12 |

С22:0 |

- |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

|

13 |

С22:1 |

- |

0,2 |

0,4 |

2,5 |

|

14 |

С22:2 |

0,3 |

- |

- |

0,4 |

Жирнокислотный состав нерафинированных масел линоленового типа

Жирнокислотный состав объектов исследования определялся на хроматографе «Bruker Scion 436 GC», оборудованном капиллярной колонкой с полиэтиленгликолевой активной фазой L= 30 м, d =0,25 мм по действующим государственным стандартам, как и в работах [1, 21].

Результаты анализов количественного содержания фосфолипидов в маслах по ГОСТ 31753-2012 в дополнение к данным, опубликованным ранее, представлены в таблице 4.

Содержание фосфолипидов в нерафинированных маслах

Таблица 4

|

№ |

Наименование масла |

Фосфор, мг/кг |

В пересчете на |

|

|

пятиокись фосфора, % |

стеароолеолецитин, % |

|||

|

1 |

Подсолнечное масло линолевого типа № 2 |

14,0 |

0,0032 |

0,035 |

|

2 |

Соевое масло |

95,2 |

0,0218 |

0,240 |

|

3 |

Горчичное масло |

60,7 |

0,0139 |

0,155 |

Измерение удельной теплоемкости объектов исследования проводилось на приборе DSC 204 F1 при в диапазоне температур 40–140 °С по методике, детально описанной в работах [1, 21].

Результаты исследования и их обсуждение

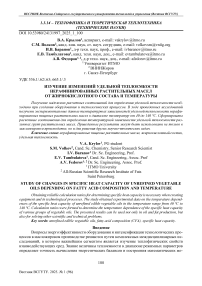

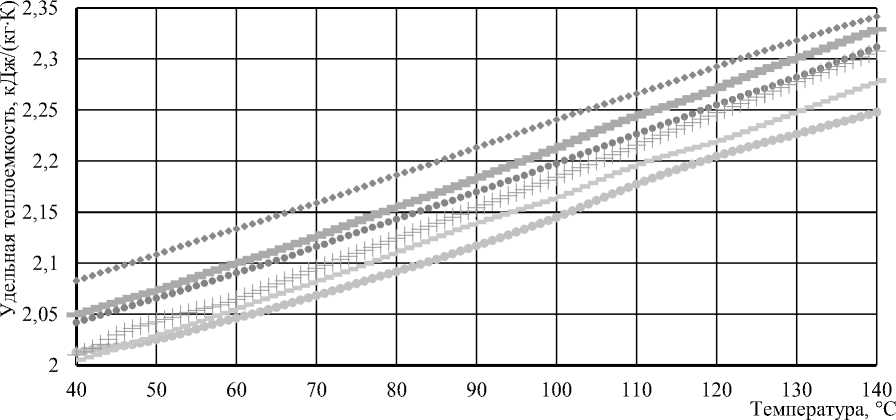

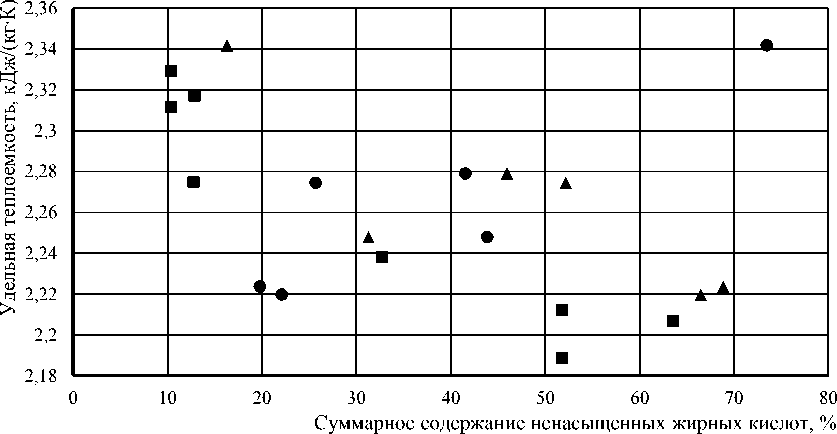

Результаты измерения удельной теплоемкости масел представлены на рисунках 1 и 2.

Авокадо Рапсовое № 1 Рапсовое № 2 Рисовое Горчичное Подсолнечное среднеолеиновое

Рисунок 1 – Температурные зависимости удельных теплоемкостей высокоолеиновых и среднеолеиновых групп масел

♦ Подсолнечное № 1 ♦ П одсолнечное № 2 ▲ Соевое X Чиа

Льняное № 1 ж Льняное № 2 • Рыжиковое

Рисунок 2 – Температурные зависимости удельных теплоемкостей линолевых и линоленовых групп масел

Данные таблиц 1, 2 были использованы для определения характера влияния суммарного содержания МНЖК и ДНЖК на температурные зависимости удельной теплоемкости. Для этого были выбраны растительные масла, в жирнокислотном составе которых содержалось менее 10 % ТНЖК: авокадо, подсолнечное среднеолеиновое, рисовое, соевое, подсолнечное № 1 и подсолнечное № 2. Для каждого из этих растительных масел было определено суммарное содержание МНЖК в их жирнокислотном составе, состоящих из жирных кислот С16:1, С18:1, С20:1, С22:1, С24:1, а также ДНЖК, состоящих из С18:2, С20:2, С22:2.

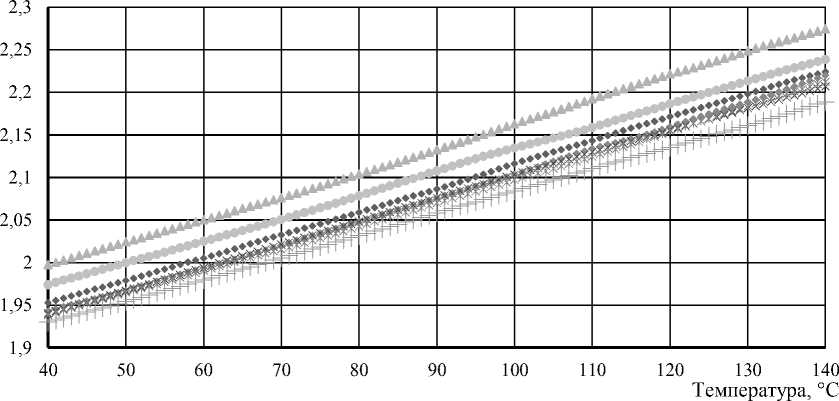

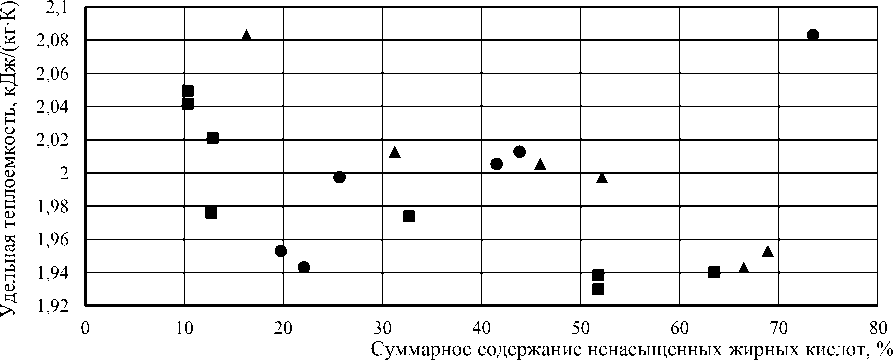

Данные таблиц 1 - 3 были использованы для определения характера влияния суммарного содержания ТНЖК на температурные зависимости удельной теплоемкости. Для этого были выбраны растительные масла, в жирнокислотном составе которых содержалось более 10 % ТНЖК: рапсовое, горчичное, рыжиковое, льняное № 1, льняное № 2 и чиа. Для каждого из этих растительных масел было определено суммарное содержание в их жирнокислотном составе ТНЖК, состоящих из жирных кислот С18:3. Для температур 40, 50, 60, 70, 80, 90,100, 110, 120, 130, 140 °С были построены зависимости удельной теплоемкости от суммарного содержания ненасыщенных жирных кислот, часть которых представлена на рисунках 3, 4.

• МНЖК ▲ ДНЖК ■ ТНЖК

Рисунок 3 – Удельная теплоемкость растительных масел в зависимости от суммарного содержания МНЖК, ДНЖК, ТНЖК для температуры 40 °С

МНЖК ДНЖК ТНЖК

Рисунок 4 – Удельная теплоемкость растительных масел в зависимости от суммарного содержания МНЖК, ДНЖК, ТНЖК для температуры 140 °С

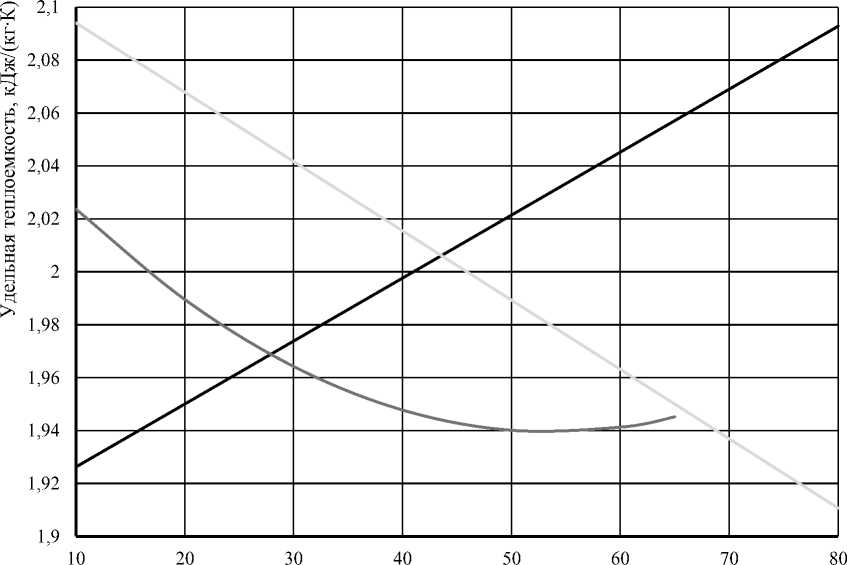

Результаты аппроксимации представленных на рисунках 3, 4 данных, выражаются функциями:

при температуре 40 С c“=2,3740-3 c +1,91 ,(1)

где с – суммарная концентрация МНЖК;

cggнжк=-2,36•10-3c+2,11 ,(2)

где с – суммарная концентрация ДНЖК;

cpнжк 4.202 0 5c2-4,8040-3c+2,07 ,(3)

где с – суммарная концентрация ТНЖК;

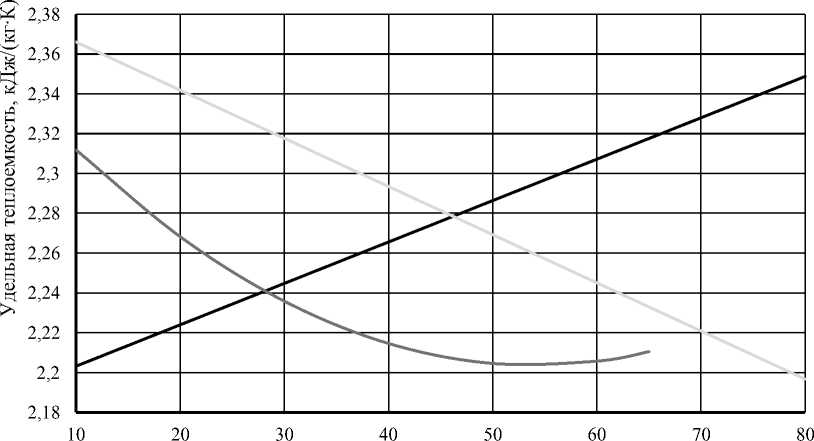

при температуре 140 °С c“=1,9740-3 c+2,19 ,(4)

где с – суммарная концентрация МНЖК;

^K=-2,32^10-3 c+2,38 ,(5)

где с – суммарная концентрация ДНЖК;

cp||жк 5,2+10 5c2-5,9840-3c+2,37 ,(6)

где с – суммарная концентрация ТНЖК.

В формулах (1), (2), (5), (6) обеспечивалась достоверность аппроксимации от 0,912 до 0,928, в (3) – 0,831, в (4) – 0,777. Результаты расчетов представлены на рисунках 5, 6.

Суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот, % ^^^^^^в МНЖК ДНЖК ^^^^м ТНЖК

Рисунок 5 – Расчетные зависимости удельной теплоемкости от суммарного содержания МНЖК, ДНЖК, ТНЖК по формулам (1–3) для температуры 40 °С

Суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот, %

^^^^^^^^м МНЖК ДНЖК ^^^^^^^^м ТНЖК

Рисунок 6 – Расчетные зависимости удельной теплоемкости от суммарного содержания МНЖК, ДНЖК, ТНЖК по формулам (4–6) для температуры 140 °С

Модельные функции, представленные на рисунках 5 и 6 в исследованном интервале температур, имеют аналогичный характер и могут быть выражены уравнениями общего вида:

c“=k 1 c+n 1;(7)

c -k2 c+n2;(8)

cpнжк=k3 c2 +m 3 c+n 3.(9)

Анализ уравнения (7) зависимости удельной теплоемкости от суммарного содержания МНЖК для образцов растительных масел в исследованном интервале температур показывает, что численные значения удельной теплоемкости при увеличении суммарного содержания МНЖК увеличиваются. А согласно уравнению (8), наоборот, увеличение суммарного содержания ДНЖК вызывает уменьшение удельной теплоемкости масел. Изменение удельной теплоемкости растительных масел от суммарного содержания триеновых жирных кислот – ТНЖК, описываемое уравнением (9), происходит таким же образом. То есть при увеличении суммарного содержания ТНЖК в жирнокислотном составе растительных масел происходит снижение численных значений их удельной теплоемкости.

Как следует из уравнений (1), (2), (4) и (5) зависимости удельной теплоемкости от суммарного содержания МНЖК и ДНЖК – линейные. Аналогичные зависимости для ТНЖК в соответствии с уравнениями (3) и (6) – нелинейные. Эти зависимости существенно отличаются от результатов для рафинированных масел, представленных в [21].

Это может быть связано с различными концентрациями фосфолипидов в составе масел, приведенными в таблице 4 и ранее опубликованных данных, что также подтверждается результатами исследований, приведенными в работе [22].

С помощью расчетных зависимостей с ^НЖК , С ДНЖК и с™ ЖК установлены аппроксимирующие функции для коэффициентов k 1 , k 2 , k 3 , n 1 , n 2 , n 3, m 3 , которые использованы соответственно в уравнениях (7–9). В результате чего получены уравнения:

c“=(3,404 0-61+2,5-10-3)c+(2,83-10-31+1,79);(10)

cPнжк=-(-2,42•10-61+2,7.ю-3)c+(2,69-10-31 +2,01);(11)

c p нжк=(1,294 0-10 1 2 +9,67-10-8 t +3,75-10-5) c 2+

+(5,17-10-812+4,06-10-6 t +4,47-10-3)c+3 4 0-31+1,95,(12)

где с - суммарные концентрации МНЖК в уравнении (10), ДНЖК в уравнении (11) и ТНЖК в уравнении (12).

Было проведен сравнительный анализ эффективности математических моделей, полученных авторами [9, 23], а также функций (10), (11) и (12), результаты которого представлены в таблицах 5, 6.

Таблица 5

Данные сравнения математических моделей

|

Наименование растительного масла |

Относительное отклонение по уравнению для мононенасыщенных жирных кислот (10), % |

Относительное отклонение по уравнению для диненасыщенных жирных кислот (11), % |

Относительное отклонение по модели [9], % |

Относительное отклонение по модели [23], % |

|

Рисовое |

0,99 |

1,08 |

0,45 |

1,00 |

|

Авокадо |

0,34 |

0,24 |

2,01 |

3,21 |

|

Подсолнечное № 1 |

0,13 |

0,41 |

2,88 |

1,22 |

|

Подсолнечное № 1 |

0,74 |

0,64 |

1,34 |

1,63 |

|

Подсолнечное № 2 |

0,29 |

0,17 |

2,38 |

0,65 |

|

Соевое |

1,69 |

0,58 |

2,93 |

0,81 |

|

Среднее относит. отклонение, % |

0,70 |

0,52 |

2,00 |

1,42 |

Таблица 6

Данные сравнения математических моделей

|

Наименование растительного масла |

Относительное отклонение по уравнению для триненасыщенных жирных кислот (12), % |

Относительное отклонение по модели [9], % |

Относительное отклонение по модели [23], % |

|

Льняное № 1 |

0,74 |

2,58 |

0,92 |

|

Рапсовое № 1 |

1,01 |

2,64 |

2,65 |

|

Горчичное |

0,31 |

3,39 |

2,04 |

|

Льняное № 2 |

0,32 |

3,08 |

0,31 |

|

Чиа |

0,37 |

3,05 |

0,64 |

|

Рыжиковое |

0,43 |

2,80 |

0,10 |

|

Конопляное № 2 |

1,99 |

3,88 |

0,80 |

|

Рапсовое № 2 |

0,59 |

2,34 |

2,07 |

|

Среднее относит. отклонение % |

0,72 |

2,97 |

1,19 |

Данные таблиц 5, 6 показывают, что для всех исследованных масел относительное отклонение расчетных значений удельной теплоемкости от экспериментальных, полученных по уравнениям (10) - (12), было существенно ниже аналогичных данных, рассчитанных по моделям из [9, 23]. То же самое относится к средним значениям относительного отклонения. А именно величина среднего относительного отклонения, полученного по уравнению (10), была в 2,9 раза меньше, чем для модели [9], и в 2,0 раза меньше, чем для модели [23]. Величина среднего относительного отклонения, полученного по уравнению (11), была в 3,9 раза меньше, чем для модели [9] и в 2,7 раза меньше, чем для модели [23]. Величина среднего относительного отклонения, полученного по уравнению (12), была в 4,0 раза меньше, чем для модели [9], и в 1,7 раза меньше, чем для модели [23]. Существенное снижение величины относительного отклонения расчетных значений от экспериментальных данных позволяет утверждать о большей эффективности математической модели, предлагаемой авторами для прогнозирования изменений удельной теплоемкости растительных масел.

Возможной траекторией исследований может также стать изучение влияния на удельную теплоемкость таких компонентов в составе растительных масел, как, например, влага и полисахариды, и формирование суперпозиции двухпараметрических уравнений.

Заключение

В диапазоне температур от 40 до 140 оС для нерафинированных растительных масел при увеличении суммарного содержания МНЖК в жирнокислотном составе происходит линейное увеличение удельной теплоемкости. При возрастании суммарного содержания ДНЖК в жирнокислотном составе удельная теплоемкость линейно снижается. Рост суммарного содержания ТНЖК в жирнокислотном составе приводит к нелинейному снижению численных значений удельной теплоемкости.

Определены функции, аппроксимирующие экспериментальные данные удельной теплоемкости от суммарного содержания ДНЖК и ТНЖК в жирнокислотном составе при различных температурах. Рассчитанные по аппроксимирующим функциям средние относительные отклонения от 1,7 до 4,0 раза ниже аналогичных данных, вычисленных с использованием математических моделей, ранее описанных в научной литературе.

Приведенные результаты могут быть использованы не только в масложировом производстве, но и для решения других научно-технических задач.