Изучение культурной изменчивости в археологии

Автор: Корякова Людмила Николаевна, Молодин Вячеслав Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культурная вариативность на археологических памятниках Урала и западной Сибири в эпоху Палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные положения эволюционной археологии (направления, сложившегося в конце ХХ в.) относительно ключевого вопроса археологии - о природе, механизмах и факторах культурной изменчивости. Дается представление о соотношении культурной и биологической эволюции. Культура понимается как популяционный феномен, который генерируется через посредство действий людей и принимает археологическую форму благодаря постоянному, социально обусловленному повторению таких действий от поколения к поколению. С позиции эволюционной археологии анализируется культурно-историческая ситуация в лесостепном Обь-Иртышье. Обзор культурных изменений позволяет сделать вывод о том, что фиксируемые там смены археологических культур не всегда связаны со сменой населения.

Обь-иртышье, лесостепь, эволюционная археология, культурная вариативность, культурная трансмиссия, культурный отбор, традиция, инновация, культурные изменения, культурная и генетическая эволюция, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14737786

IDR: 14737786 | УДК: 902(571)

Текст научной статьи Изучение культурной изменчивости в археологии

За последние десятилетия археология шагнула вперед и в плане постановки новых задач, и в плане оснащенности естественнонаучными методами, которые раздвинули рамки ее возможностей в познании далекого прошлого. Однако один из ключевых вопросов, занимавших археологов многих поколений, не утратил актуальности по сей день. Это вопрос об изменчивости культуры: почему, какими путями, под влиянием каких факторов и с какими результатами она меняется. Таким же «вечным» является вопрос объяснения пространственной и хронологи- ческой вариативности материальной культуры.

В Европе и Америке до второй половины XX в. эти вопросы решались в рамках культурно-исторической парадигмы, восходящей к Г. Коссине и Г. Чайлду [Trigger, 1989; Shennan, 2000]. Выделялись и наносились на карту археологические культуры, так или иначе соотносимые с человеческими группами, история отражалась в культурных изменениях (сменах культур). Этот подход был и остается популярным и в российской археологии. Важными факторами смены культур считаются миграции и культурные влияния (диффузии). Эти, несомненно, полезные понятия не помогали, однако, различать сходства по гомологии, обусловленные общим происхождением, и сходства по аналогии, возникающие в процессе адаптации и конвергентного развития.

Процессуальный подход, пришедший на смену культурно-историческому на Западе и усиливший экологическое направление в отечественной археологии, отдал предпочтение адаптационному фактору в объяснении культурных изменений и культурной вариативности. Методологический индивидуализм постпроцессуализма, признавшего необходимость учета многих значений и аспектов материальной культуры, повысил внимание к ее социальному смыслу и снизил роль адаптационной детерминанты.

Таким образом, проблема изменчивости и вариативности культуры, поставленная изначально культурно-историческим подходом, не теряет своей остроты. В последние 30 лет ее пытаются решить в рамках эволюционной археологии, в основе которой лежит дарвиновский принцип «наследование с модификацией» или «наследование приобретенных признаков» [Braun, 1990; Dunnell, 1980; 1989; Leonard, Jones, 1987; Evolutionary…, 1996; Barton, Clark, 1997; Lyman, O’Brien, 1998; Shennan 2002; 2008]. Эволюция при этом понимается как процесс, в котором частота вариантов в какой-либо популяции меняется во времени [Bentley et al., 2004]. В данной статье мы еще раз остановимся на некоторых принципах современного эволюционного подхода и на том, как он реализуется в археологии. Поскольку он еще относительно нов в отечественной археологии, мы сочли необходимым вначале дать краткий теоретический обзор, а затем остановиться на конкретной археологической ситуации.

Эволюционная археология восходит к 1970–1980-м гг., когда небольшая группа ученых решила убрать барьер между эволюцией человека и остального органического мира, привнеся принципы дарвиновской теории в археологию. Разумеется, археологи много говорили об эволюции и раньше, но эти разговоры не имели никакого отношения к дарвиновской теории [Leonard, 2001. P. 65]. Сходство процессов биологической и культурной эволюции было впервые отмечено биологами. По словам Л. Кавалли-

Сфорца, «было нетрудно увидеть замечательную аналогию между генетической и культурной эволюцией» [Cavalli-Sforza, 2004. P. 6]. Культура стала рассматриваться как «информация, способная воздействовать на человеческие фенотипы, формирующиеся у людей в процессе их жизнедеятельности» [Boyd, Richerson, 1985. P. 33, 238; Boyden, 1992. P. 89], как «вторая система наследования (наряду с генетической), которая у человека более развита, чем у других видов» [Shennan, 2002. P. 64].

В 1976 г. была опубликована книга Р. Докинса «Эгоистичный ген», в которой автор пришел к выводу, что эволюция культуры происходит аналогично генетической эволюции, но при этом в основе наследования лежит не биологический механизм, а культурный (обучение и подражание) [Dawkins, 1976]. Как гены, так и культурные элементы (черты, признаки) эволюционируют путем наследования, сопровождаемого модификацией, они также подвержены отбору и дрейфу, что неизбежно приводит к изменениям. Однако эти изменения в культуре происходят гораздо быстрее, чем на генетическом уровне.

За последние годы представления об эволюции и механизмах наследственности значительно расширились. Как считают исследователи Э. Яблонка и М. Ламб, информация может передаваться генетически, эпигенетически (на молекулярном уровне), через обучение (поведение) и символически (на уровне культуры). Три последние системы наследования производят вариации, которые также подвержены естественному отбору. В свою очередь, некоторые культурные изменения могут влиять на частоты отдельных генов, меняя особенности генотипа людей, как это произошло в процессе одомашнивания животных и употребления в пищу молочных продуктов, т. е. культурная эволюция может конструировать среду, в которой происходит отбор соответствующих генов, закрепляющих то или иное достижение [Jablonka, Lamb, 2005].

Исследования в рамках данного направления весьма разнообразны. С. Шеннан условно делит их на две группы: работы, в которых подчеркивается роль естественного отбора, оказывающего решающее влияние на действия людей (их авторы не придают большого значения культуре), и работы, которые акцентируют важность понимания изменения культурных традиций. Эти два подхода, несмотря на кажущуюся разницу, дополняют друг друга [Shennan, 2008].

Таким образом, лежащая в основе эволюционной археологии теория культурной эволюции – это корпус принципов и аргументов, с помощью которых делаются попытки объяснить модификации человеческих культурных систем [Durham, 1992. P. 331]. В соответствии с этими принципами, культура понимается как популяционный феномен, генерирующийся через посредство действий людей и принимающий археологическую форму благодаря постоянному, социально обусловленному повторению таких действий от поколения к поколению.

Материальная часть культурной информации (артефактная кодовая система) передается внутри и между поколениями людей. Она в значительной мере свободна от биологических рамок. Выводы типологов и сторонников эволюционной археологии различны: для типолога тип реален, вариация иллюзорна, а для популяциониста, наоборот, тип – абстракция, а вариативность реальна. По мнению сторонников этого направления, исследование вариативности в материальной культуре должно входить в число основных археологических вопросов, особенно в части, касающейся передачи социальной информации.

Археология, оперирующая материальными результатами деятельности людей, исходит из того, что деятельность (поведение), технология и артефакты могут рассматриваться как компоненты человеческого фенотипа . По словам Р. Леонардо и М. Джонса, «все признаки фенотипа, материальные или поведенческие, распространяются во времени и пространстве, и все они имеют то, что мы называем репликативным успехом, выражающим степень их хронологической устойчивости» [Leonard, Jones, 1987. P. 214]. Вариации в культуре фенотипичны по происхождению.

Возьмем для примера керамику. Она сама себя не воспроизводит, но как продукт человеческой деятельности является частью фенотипа; она варьирует, повторяется (копируется) в процессе трансмиссии (передачи), имея различный успех репликации в разных условиях. Где-то формы и дизайн сосудов меняются очень быстро, где-то очень медленно. Какие-то элементы не ис- чезают в течение долгого времени, или, исчезнув, появляются снова. Если какое-либо изменение в технологии керамики повышает репродуктивный успех человека или группы, которая использует эти сосуды (сокращает время приготовления пищи или улучшает ее качество, т. е. влияет на улучшение условий выживаемости коллектива), оно может стать элементом естественного отбора и будет определяться как адаптация, фиксируемая по наличию причинной связи между репродукцией и репликацией. В том случае, когда явно нет такой связи, т. е. мы не можем сказать, что увеличение репликации (повторяемости какого-либо элемента культуры) вызвано растущей репродукцией (воспроизводством) и наоборот, то мы вынуждены будем признать, что имеем дело с фактором случайного отбора – дрейфа [Leonard, 2001. P. 72] (рис. 1; 2). Дрейф описывает то, как эволюционирует разнообразие вариантов в условиях их случайного копирования.

Одним из центральных компонентов эволюционного подхода является понятие «культурной трансмиссии» – социальной передачи культурной информации. Нельзя сказать, что оно совсем новое. Еще А. Пит-Риверс в 1875 г. отмечал, что «наследственная передача культурных черт укрепляет нашу способность распознавать серии культурных трансформаций» [Pitt-Rivers, 1875. P. 298]. Эти наблюдения позднее были формализованы типологическим методом [Montelius, 1903], развиты Г. Чайлдом – «…каждая культура (археологическая) – это выражение в материальных терминах специфики народа» [Childe, 1929], и встроены в теории диффузионизма и миграционизма.

Современное понимание культурной трансмиссии исходит из того, что генетическая и культурная передача информации осуществляются разными способами, а пути (направления) культурной и генетической эволюции, несмотря на подобие, различны. В настоящее время для исследования негенетических систем применяются количественные эволюционные модели и делается упор на деятельность индивидуумов [Cavalli-Sfroza, Feldman, 1973; Eerkens, Lipo, 2007; The evolution…, 2005].

Процессы трансмиссии различаются в зависимости от их содержания, контекста и выражения. Cложность, структура и повторяемость передаваемой информации влияют

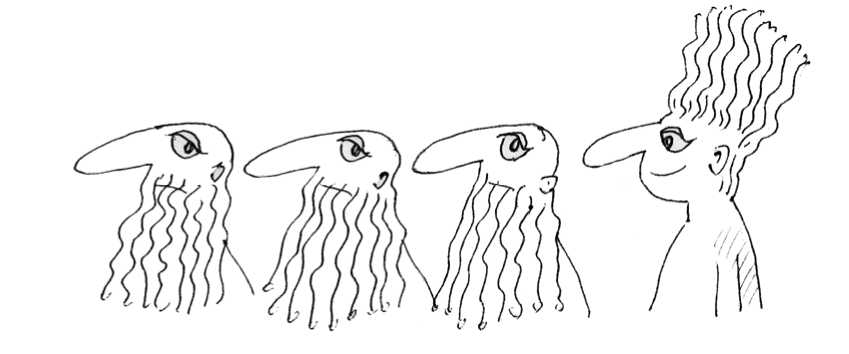

Рис. 1. Отбор вариантов, возникающих в процессе передачи информации и навыков, подвержен случайному дрейфу

Рис. 2. Свойства артефактов, обусловленные их функциональным значением, подвержены случайному отбору

на степень появления ошибки в ходе ее восприятия и воспроизведения реципиентом. Антропологи на экспериментах показали, что в процессе передачи социальной информации теряются детали, но в относительной цельности сохраняется ее структура [Mesoudi, Whiten, 2004]. При воспроизведении определенных изображений из знакомой и незнакомой культур участники эксперимента выполняли их в первом случае более детально, нежели во втором [Washburn, 2001]. Фактор времени также играет важную роль. Степень вариативности в материальной культуре возрастает в длитель- ной перспективе. Общая структура какой-либо технологии будет сохраняться в целом, но ее детали могут варьировать. Иммигранты, попавшие в общину в результате экзогамного брака, могут увеличивать вариативность ее культуры, пытаясь воспроизвести местные стереотипы [Eerkens, Lipo, 2007. P. 249]. Что касается передачи сложной технологии, то, как было замечено, она теряется, когда уменьшается количество населения, тогда как простая технология в этом случае стабильно сохраняется, или даже совершенствуется [Henrich, 2004].

Рис. 3. Разнообразие вариантов культурной трансмиссии

По мнению С. Шеннана, размер общества и его динамика находятся в тесной взаимосвязи с процессом культурной наследственности. Когда популяция мала, основную роль в воздействии на то, что передается будущим поколениям не только генетически, но и культурно, играет случай. При этом время исчезновения культурных атрибутов, передающихся от поколения к поколению, будет короче, чем в случае с большой популяцией. Если же в условиях небольшой численности население поддерживает какие-то определенные культурные стереотипы, это заставляет думать о существовании специальных мер для их сохранения или же о том, что эти стереотипы имеют большой отборочный потенциал [Shennan, 2000]. Такую ситуацию можно допустить, в частности, для популяций, связываемых с сейминско-турбинским феноменом, в период их продвижения на запад. Возможно, попадая в инокультурное окружение, они намеренно сохраняли самое главное, что подчеркивало их идентичность – технологию, принимая и используя в то же время местные формы жизнеобеспечения.

Можно еще раз сослаться на С. Шеннана, который пишет: «Особенно важно помнить, что размер популяции, необходимый для успешной передачи межпоколенной информации, всегда будет меньше, чем ее общая численность. Представим себе популяцию, в которой 50 % взрослых ответственны за передачу какой-либо технологии, и, как правило, это происходит в рамках соответст- вующего гендера. Тогда эффективная для этого процесса численность популяции будет только 25 % от ее общего размера. В ситуации, когда в культурной передаче превалирует вариант “один – многим”, как, например, передача ритуала в процессе инициаций, этот процент будет еще меньше» [Shennan, 2000. P. 815].

Культурная трансмиссия может быть горизонтальной (передача информации равным от равных), вертикальной (родители – детям) и наклонной (от других старших – младшим) [Leonard, 2001. P. 70]. Американские генетики Л. Кавалли-Сфорца и М. Фельдман исследовали 10 основных видов (major modes) культурной трансмиссии, каждый из которых оказывал различный эффект на эволюционную устойчивость культурных вариантов. Эти виды были разделены на группы по механизму трансмиссии: «от одного – одному» – вертикальная передача (родитель – ребенок); «от одного – одному» – горизонтальная или наклонная передача (между представителями одного поколения или между членам разных поколений); «от одного – многим» (один отправитель – много получателей, с участием лидера, вождя, учителя); «от многих – одному» (или «согласованное давление», от многих отправителей одному получателю (партии, социальные группы) (рис. 3).

Данные были обработаны математически. В результате получилось, что разные механизмы передачи информации сказывались по-разному на процессах культурного развития. Например, в случае 3 «культурные изменения могут происходить быстро с небольшой внутренней вариативностью, а в случае 4 трансмиссия характеризуется консервативностью и изменения происходят медленно [Cavalli-Sforza, Feldman, 1981]. Очевидно, что доминирующая роль в процессе передачи технологии принадлежит вертикальной / наклонной трансмиссии, как это было показано на этнографическом материале.

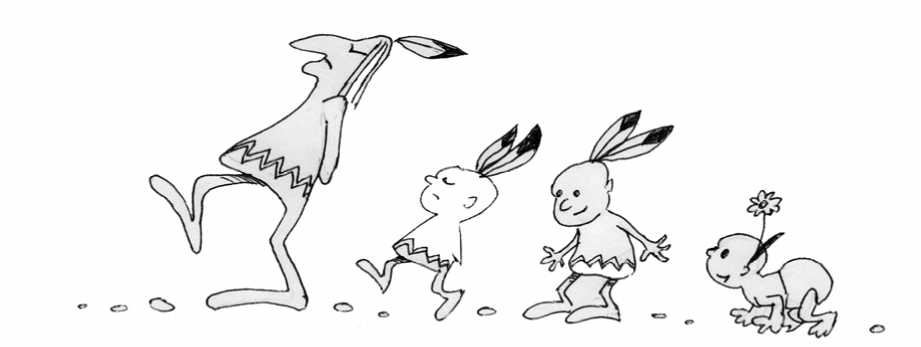

Функция и стиль предмета в процессе трансмиссии «ведут» себя по-разному. Некоторые свойства артефактов, связанные с их функцией, подвержены процессу, результатом которого является отбор наиболее эффективных из них. Иные свойства (такие как, например, орнамент на керамике) свободно варьируют и адаптационно нейтральны. Именно поэтому вариативность тех категорий материальной культуры, которые имеют выраженную функциональную нагрузку и высокую адаптивность (жилища, некоторые виды орудий труда), всегда меньше, чем, например, керамики, украшений (рис. 4).

Этот факт подтверждается результатами исследования этнографического материала. В частности, Д. Роджерс и П. Эрлих исследовали функциональные и стилистические (символические) признаки дизайна каноэ у десяти полинезийских групп. Исследователи обнаружили, что эти признаки изменялись в разных группах, а естественный отбор замедлял эволюцию функциональных признаков, тогда как символические элементы дизайна менялись довольно быстро. Они объяснили это известной тенденцией, наблюдаемой в различных обществах – генерировать и усиливать этническую идентичность с помощью различных символических маркеров, а также путем целенаправленного отбора признаков, которые бы отличали одну культуру от другой [Rogers, Erlich, 2008. P. 3418].

В археологии теория культурной трансмиссии преимущественно используется для исследования стилистической (морфологической и орнаментальной) вариативности древней керамики (определений стиля множество – в контексте обсуждаемой темы интересна его трактовка Я. Ходдером: «Стиль – это выражение и часть формальной вариативности в материальной культуре, которая имеет отношение к участию артефактов в процессе обмена информацией» [Hodder,

1990. P. 44–51]). Теоретически выбор каких-либо элементов орнамента на сосудах определялся не функциональным фактором, а скорее историческим, т. е. с точки зрения «отбора» он нейтрален, так как ни один из элементов не имеет «наследственного» преимущества». Но в реальности орнамент обладает «отборочной» ценностью, так как он служит для маркирования индивидуальной или групповой идентичности [Meltzer, 1981. P. 314]. Для примера можно сослаться на хорошо известные погребальные сосуды саргатской культуры с треугольными фестонами, которые служили ее идентификаторами. Кроме того, бывает, что некоторые элементы орнамента, как, например, ряды ямок или углублений в месте прикрепления шейки сосуда к тулову в той же саргатской керамике, служат не только для украшения, но и для уплотнения стыка лент, тем самым увеличивая полезные свойства сосуда.

Как считают Й. Иркенс и К. Липо, теория культурной трансмиссии должна стать неотъемлемой частью исследования и объяснения изменчивости материальной культуры. Для этого могут быть использованы простейшие статистические операции – вычисление среднего значения частоты того или иного элемента, дисперсии и коэффициента вариации. Наряду с представлением разнообразия типов, археологи должны также изучать их внутреннюю вариативность [Eerkens, Lipo, 2007. P. 261–262].

Механизм культурного отбора опирается на три фундаментальных процесса: инновацию, репродукцию (или имитацию) и отбор [Fog, 2000]. По аналогии с биологическим естественным отбором, в котором участвуют гены, специальные единицы культурной наследственности мемы или репликаторы [Dawkins, 1976] действуют в процессе культурного отбора, осуществляемого через интеракторов . Механизм культурного отбора реализуется через обучение и передачу или сохранение определенных знаний или информации. В дополнение к основным механизмам отбора, существует целый ряд факторов, обусловленных процессами выбора предпочтений / предвзятостей (bias processes), которые влияют на то, что и кого люди копируют в ходе обучения. Исследователи выделяют предпочтения по результату, формирующиеся тогда, когда люди сравнивают собственные достижения и достижения, например, своих соседей (или тех-

Рис. 4. Археологическая систематика, требуемая эволюционной теорией: в описании артефакта, обладающего рядом свойств (атрибутов), сначала отделяются компоненты, которые являются частями фенотипа изготовителя, от элементов, связанных со средой (следы взаимодействия); фенотипичные элементы могут подразделяться далее на элементы, подверженные отбору (функция) и обусловленные только культурной трансмиссией (стиль) (по: [Evolutionary…, 1996. Fig. 4.1])

Рис. 5. Возникновение мутации

нологий); предпочтения по содержанию, когда существенную роль играют особенности передаваемых явлений, которые делают их внутренне памятными; предпочтения по контексту, обусловленному, например, престижностью или популярностью копируе- мых и передаваемых феноменов [Shennan, 2008. P. 77].

В контексте обсуждаемой темы находится и проблема соотношения традиции и инновации. По определению традиция предполагает повторяемость и консерва- тизм. Инновация, формирующаяся изнутри и генерирующая вариации в культуре, это мутация. В отличие от биологической мутации, инновация может возникнуть и как результат ошибки копирования в процессе культурной трансмиссии, и как целенаправленное действие, направленное на решение какой-либо проблемы [Cavalli-Sforza, Feldman, 1981. P. 66]. Причем инновация оказывается полезной не только ее «изобретателю», но и повышает групповой репликативный «успех» (рис. 5). Такая группа имеет больше шансов на победу в конкуренции с другой, не обладающей инновацией.

Хорошо известны примеры, когда некоторые культурные достижения (чаще всего, технологические) распространялись очень широко. И не всегда легко объяснить, был ли это результат распространения идеи, или движения людей – носителей инновации, превосходивших местное население своим потенциалом, или имели место оба сценария, ведущие к культурной адаптации. Как считают А. Аммерман и Л. Кавалли-Сфорца, вторым путем (вместе с людьми) попало земледелие в Европу с Ближнего Востока [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1984] (цит. по: [Mace, 2005. C. 3]. По современным данным, только у 20 % населения Европы обнаруживается Y-хромосома ближневосточного происхождения, однако ее попадание связывается с непосредственным продвижением людей [Mace, 2005. С. 4].

По словам С. А. Арутюнова, традиция служит для поддержания общества, инновация – для его развития. Инновация переходит в традицию через две стадии: первая – в течение одного поколения (50–60 лет), когда люди помнят ее как инновацию, вторая – когда уходят ее очевидцы, но воспоминания о ней еще существуют в рассказах (примерно 100 лет). Культурная инновация проходит через этапы отбора, репродукции или копирования, адаптации или модификации, и, наконец, – структурной интеграции [Арутюнов, 1989. С. 161–174].

Кроме того, путь внедрения культурной инновации в общество отнюдь не прямой – сначала она принимается какой-то определенной социальной группой, например, элитой. Тогда она имеет престижный характер, формируя соответствующие предпочтения сначала в узком кругу реципиентов, а затем распространяясь на более широкие слои населения. История культуры изобилует при- мерами, иллюстрирующими данный процесс, как и фактами большой вариативности культурных традиций. Их особое сочетание, распространение и выразительность отличают одну культуру от другой. В культуре может быть много традиций различного возраста, но она функционирует как стабильная система, пока ее корневая традиция – «широкий набор культурный атрибутов (свойств) связан во времени и пространстве» [Shennan, 2002. P. 98]. Когда это ядро разрушается, культура «умирает» или структурно трансформируется. Это значит, что механизм культурного отбора испытывает стресс. Когда нам удается выделить «корневую традицию», наши шансы не столь пессимистичны. С другой стороны, археология знает много примеров полного исчезновения корневой традиции. Значит ли это, что люди – носители этой традиции, вымерли или ушли? На этот вопрос не всегда легко ответить, имея в распоряжении только археологические методы.

Этнографические исследования в Новой Гвинее показали, в частности, что в условиях конфронтации и частых военных столкновений практически полное исчезновения клана происходило, если 10 % его членов умирали каждые 25 лет [Soltis et al., 1995].

Остановимся на одном сюжете, связанном с изучением многослойного памятника. Речь идет о поселении Каменный Амбар (Ольгино) [Koryakova, Krause, 2010; Krause et al., 2010]. На нем обнаружены постройки двух культурных традиций: синташтинской (или синташтинско-петровской, предварительная калиброванная дата – XX–XVIII вв. до н. э.) и срубно-алакульской (рис. 6). Син-таштинское поселение организовано в соответствии с принципами планировки, характерными для этой культуры: замкнутый характер, двойная линия ограждений, кластерная внутренняя структура. Совершенно очевидно, что эта схема не имеет местных корней, она принесена в Южное Зауралье извне и просуществовала там относительно недолго. Срубно-алакульские постройки на поселении Каменный Амбар (Ольгино) возведены на развалинах синташтинского времени, но без особого порядка, довольно хаотично. Тем не менее они не нарушают линию обороны, что вместе с другими свидетельствами указывает на то, что создатели поздних строений использовали ее в своих целях. Несмотря на явные различия ранней

Рис. 6 (фото) . Поселение Каменный Амбар (Ольгино) (вид с дельтаплана)

Рис. 7 (фото) . Колодцы в постройке (срубно-алакульское время)

и поздней традиций, они сохраняют преемственность отдельных элементов; это видно и на керамике данного поселения, и других памятников Южного Урала, на что неоднократно обращали внимание исследователи [Ткачев, Хаванский, 2006; Ткачев, 2007].

Если допустить, что синташтинское поселение существовало около 100 лет, к этому времени можно отнести, условно, 2–3 поколения людей. На таком отрезке времени синташтинская архитектурная схема могла воспроизводиться относительно точно, но уже последующие поколения могли воспроизводить ее с некоторыми вариациями и отклонениями от первоначального стандарта. Если исходить из 200-летнего периода обитания, то вероятность сохранения изначальной традиции еще больше уменьшится. Население с традицией срубно-алакульской керамики, будучи генетически связанным с предшествующими поколениями, тем не менее, имело другой облик культуры и не возводило укрепленных поселений, но все еще строило колодцы в жилищах (рис. 7) (колодцы, кстати, сохраняются в культурах срубно-андроновского круга до конца эпохи бронзы). Ввиду явной функциональности, этот признак может интерпретироваться как имевший высокую отборочную ценность. Поэтому, видимо, он варьировал незначительно в ходе эволюции; наиболее заметным изменением можно считать перемещение колодцев из жилищ за их пределы. Конечно, это пока лишь гипотеза, но для ее проверки есть потенциальные возможности.

Иногда для археологов важен вопрос, появляются ли новые культурные образования в результате филогенеза или этногенеза. В первом случае культурная эволюция происходит в результате прогрессивного разделения культурных групп, как следствие дробления одних популяций, дающих начало другим. В этногенезе культурная эволюция происходит через заимствование и смешение людей, идей, практик, торговли, обмена, имеющих место среди одновременных популяций [Tehrani, Collard, 2002]. В культурном филогенезе наблюдается довольно сильная связь между культурными паттернами и генетическими и лингвистическими данными. В этногенезе проявляются близкие корреляции между культурными паттернами и частотой и интенсивностью контактов между популяциями. Филогенез визуально может быть представлен в виде семейного дерева, древовидной диаграммой, или кладограммой, и этногенез – решеткой, или сетчатым графом [Terrell, 1988; 2001].

Другими словами, в филогенезе новое культурное образование формируется из предшествующего путем наследования, сопровождаемого модификацией (ответвление), а в этногенезе – путем смешения различных одновременных компонентов. Так, в неолите Западной Германии имели место оба процесса [Shennan, Wilkinson, 2001].

Примером филогенетического анализа является работы К. Ренфрю и Д. Меллори, относящиеся к проблеме происхождения индоевропейских народов [Renfrew, 1987; Mallory, 1989]. Этот подход, выражающийся в построении древовидной модели культурного филогенеза, помогает понять изменения в материальной культуре и человеческой деятельности. Английские исследователи М. Коллард и Я. Техрани провели исследование дизайна туркменских ковров с целью выяснения причин сходства и различия между ними, а также для определения, какая модель (филогенетическая или этногенетическая) была определяющей в процессе его эволюции. При этом для обработки материала использовались методы биологии. Сравнение производилось по двум периодам: первый – XVIII – начало XIX в., когда туркмены занимались кочевым скотоводством и имели племенную социальную структуру; второй – советское время, когда туркмены вели, в основном, оседлый образ жизни. Результаты показали, что в XVIII в. доминировала филогенетическая модель. Она определила 70 % сходства между племенными орнаментами ковров, и только 30 % пришлось на этногенетическую модель. В советское время при сохранении филогенетической модели увеличилось влияние этногенетического фактора (40 %), обусловленного большей степенью контактов с другими этническими группами [Collard, Tehra-ni, 2005].

В целом, на рост интереса к филогении за последние десятилетия оказали влияние три обстоятельства: экспонентный прирост лингвистических и генетических данных, развитие аналитических и компьютерных методов, признание того, что человеческая культура фенотипична, а культурная трансмиссия является системой наследования и источником вариации. Как известно, в российской археологии традиционно большое место отводится исследованию этногенетических процессов. При этом иногда затрагивался и филогенетический фактор (к примеру: [Матвеев, 1998]), но специального анализа на этот счет не проводилось. Было бы неверно не учитывать в дальнейшем роль филогенетического фактора в эволюции культуры.

Археологи Й. Иркенс и К. Липо подчеркивают, что в отличие от раздельного изучения категорий культуры, «более продуктивно исходить из комплексного подхода, в котором генетика, культура, язык и т. п. понимаются как версии общих систем наследования, в которых информация передается между “источниками” и “получателями”» [Eerkens, Lipo, 2007. P. 246].

К сожалению, в отечественной археологии еще очень мало исследований, обеспеченных возможностями такого комбинированного анализа. Поэтому интерес к проектам подобного рода очень высок.

Ниже мы остановимся на примере лесостепного Обь-Иртышья и дадим краткую схему культурных изменений, зафиксированных там археологически и антропологически на протяжении нескольких тысячелетий. Во-первых, это район приоритетного интереса одного из авторов; во-вторых, здесь к настоящему времени накоплены археологические, антропологические и генетические данные, относящиеся к большей части археологических образований региона и обладающие потенциалом для междисциплинарного исследования в рамках современной эволюционной парадигмы. Костные останки из могильников Барабинской лесостепи имеют хорошую сохранность, пригодную для проведения их молекулярногенетического и антропологического анализов [Пилипенко, Молодин, 2010. С. 301– 302].

В отличие от южных, горно-таежных территорий Западной Сибири, человек в лесостепном Обь-Иртышье появился достаточно поздно – в самом конце плейстоцена (около 14–13 тыс. л. н.) [Окладников, Моло-дин, 1983] 1. К сожалению, отсутствие захоронений, равно как и другого антропологи- ческого материала, не позволяет представить его антропологический облик.

Лучше представлена эпоха неолита. К настоящему времени в регионе исследованы несколько десятков захоронений новокаменного века, позволивших получить представления как об облике культуры [По-лосьмак и др., 1989; Молодин, 2000; 2001], так и об антропологическом типе ее носителей. Анализ этих материалов позволил исследователям утверждать, что в VI–V тыс. до н. э. в регионе «существовал краниологический тип, причисляемый к особому варианту неолитической расы лесной полосы Северной Евразии, сложившейся в географически промежуточной области между зонами обитания классических европеоидов и монголоидов. Имеющиеся находки, представляющие этот обширный регион, свидетельствуют о наличии в ее составе нескольких вариантов, локализованных на пространствах западносибирской лесостепи, в лесном Зауралье, а также в таежной зоне Восточной Европы, Карелии и Прибалтики» [Чикишева, 2010]. На основании этих данных В. В. Бунак в свое время выделил самостоятельную расовую общность – «северную евразийскую антропологическую формацию» [1956]. Именно к ней относятся неолитические группы населения Барабин-ской лесостепи [Полосьмак и др., 1989; Чи-кишева, 2010].

Таким образом, мы имеем возможность судить о культурной, антропологической, а в ближайшей перспективе и генетической ситуации, создающей основу для формирования культур эпохи ранней бронзы. К сожалению, существенным пробелом является отсутствие антропологического материала периода плейстоцена, не позволяющее надеяться на получение в ближайшее время объективной информации об исходной палеогенетической (равно как и антропологической) ситуации, существовавшей в регионе, что усложняет последующие реконструкции этого плана.

В IV – начале I тыс. до н. э. Барабинскую лесостепь населяли носители многочисленных культурных традиций эпохи бронзы, нашедших отражение в соответствующих археологических образованиях, предположительно связанных с различными этническими группами. В распоряжении исследователей сейчас имеется уникальная коллекция антропологических останков от всех известных популяций эпохи бронзы, а также эпох неолита и раннего железного века, полученных при исследовании локально расположенных могильников. Исследуя этот материал, мы можем проследить изменения в структуре генофонда митохондриальной ДНК населения региона на протяжении эпохи бронзы, сопоставив их с данными археологии и физической антропологии [Molodin et al., 2010. Р. 15]. Всего исследовано более ста образцов мтДНК из семи групп древнего населения [Пилипенко, 2010]. В ближайшей перспективе – изучение ядерного генома этих популяций, что существенно увеличит репрезентативность па-леогенетической информации.

Важно особо подчеркнуть, что в отличие от наших западно-европейских и североамериканских коллег, активно занимающихся в настоящее время проблемами палеогенетики, имеющиеся в нашем распоряжении материалы не только представлены основательной количественной выборкой, но и происходят из единого экологического и территориального региона. Они внятно культурно диагностированы и сравнительно надежно датированы. У нас есть основания надеяться, что данное обстоятельство поможет ответить на вопросы относительно культурной и генетической эволюции в Ба-рабе.

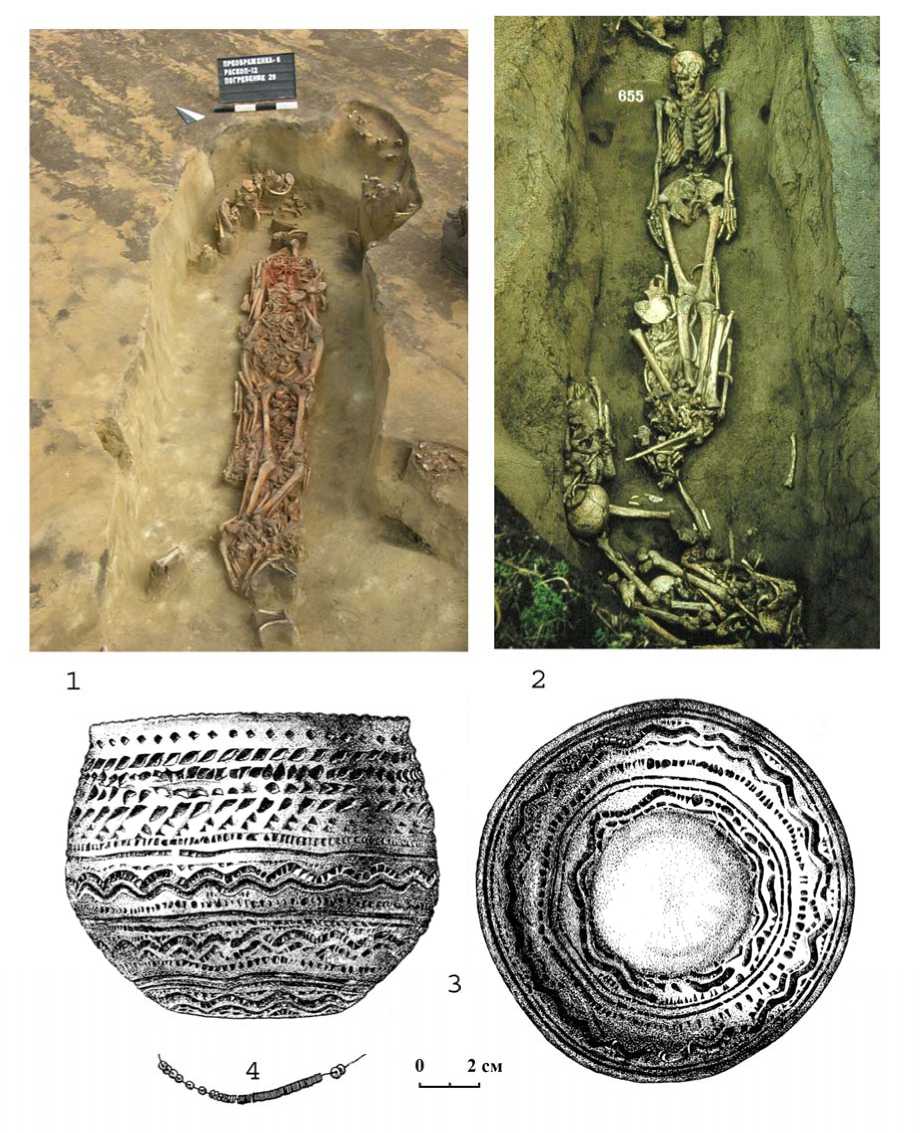

Переход от каменного века к эпохе бронзы в лесостепной Барабе произошел в конце V тыс. до н. э., о чем свидетельствуют находки бронзовых украшений в погребальных комплексах усть-тартасской археологической культуры (рис. 8). В настоящее время она изучена по материалам серии могильников, в общей сложности насчитывающих более полутора сотен захоронений [Молодин, 2001; 2005]. Археологические и радиоуглеродные методы позволяют датировать культуру IV – первой половиной III тыс. до н. э.

Параллельно с усть-тартасской культурой в означенном регионе отмечено присутствие традиции гребенчато-ямочной керамики, археологически определяемой автохтонной [Молодин, 1977]. В отличие от усть-тартасской, данная культура представлена, преимущественно, поселениями, однако известно и несколько захоронений, открывающих возможность изучения ее погребальной практики [Молодин, 1985; 2001]. Антропологи рассматривают усть- тартасское население как однородное, относя его «к единому краниологическому типу, восходящему к краниотипу предшествующего населения неолитической культуры» [Чикишева, 2010].

Краниологический материал из погребений с гребенчато-ямочной керамикой в типологическом отношении соответствует критериям варианта северной евразийской антропологической формации, характерной для населения Барабинской лесостепи эпохи неолита и раннего металла, проявляя между тем большую близость северной периферии неолитических комплексов [Там же]. Таким образом, у населения обеих культур должны быть близкие генетические показатели.

Эволюция перечисленных культурных традиций (механизм которой еще предстоит исследовать) привела к тому, что во второй половине III тыс. до н. э. в регионе сложилась особая культурная группа, археологически отличающаяся спецификой инвентаря и погребальной практики, получившая название «одиновская культура» [Молодин, 2008]. Она исследована по материалам поселений и нескольких могильников с характерным погребальным обрядом (рис. 9). Носители культуры обладали развитым бронзолитейным производством и оружием сейминско-турбинского типа. В культурном отношении одиновская культура имела черты как предшествующей гребенчато-ямочной традиции, так и усть-тартасской культуры. Это дает основание предполагать, что в ее формировании приняли участие оба субстрата, т. е. открывает возможности для будущего филогенетического анализа.

Антропологический материал, демонстрирующий сходство с краниологическими сериями усть-тартасской культуры и неолитическими сериями, свидетельствует об автохтонности культуры. Более того, наблюдается как бы «возвращение» краниокомплекса к специфическим особенностям неолитической группы. При этом антропологи не видят какой-либо монголоидной специфики, привнесенной извне. Это наблюдение дает основание предполагать, что потенциал автохтонного антропологического субстрата сохранился, ассимилировав при этом инкорпорантов, так или иначе вовлеченных в процесс формирования усть-тартасской культуры [Чикишева, 2010], хотя именно эти инкорпоранты могли повлиять на увеличение вариативности культурных

Рис. 8. Материалы Усть-Тартасской культуры:

1 - 2 (фото) - погребения из могильника Преображенка-6; 3 - сосуд из могильника Сопка 2/3

стереотипов, что, в конечном счете, не могло не сказаться на их изменении.

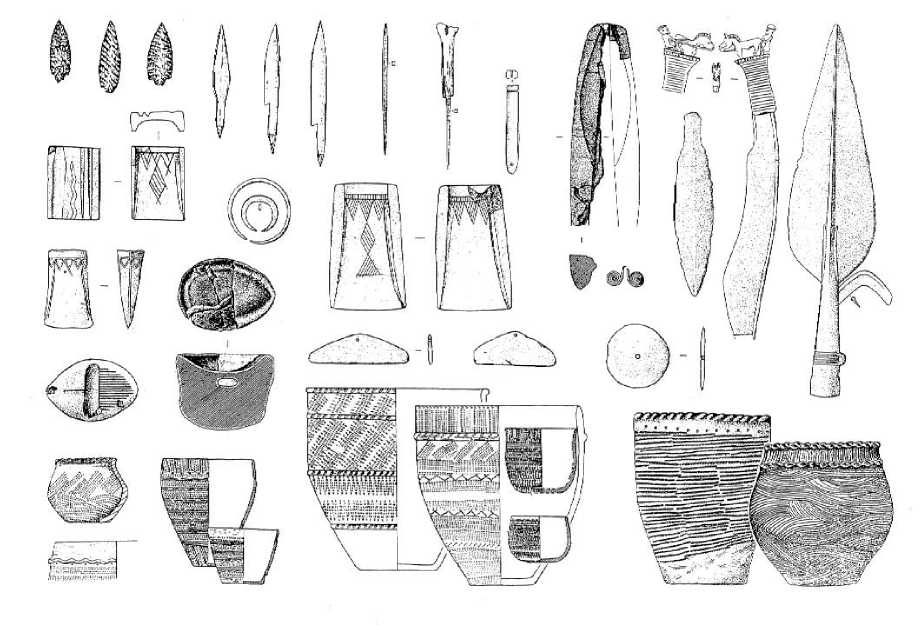

Концом III - началом II тыс. до н. э. датируются выявленные на обозначенной территории поселения и могильники яркой и са мобытной кротовской культуры. Ее носители также отличались спецификой инвентаря, погребальной практики и другими характерными особенностями (рис. 10, 11). Культура явно имела местные корни [Молодин,

1985]. Одной из ее составляющих, несомненно, являлся предшествующий одинов-ский компонент. Об этом же свидетельствуют и «краниологические особенности населения первого этапа кротовской культуры, представлявшие собой автохтонный, по сути, морфологический комплекс, характерный для предшествующего населения одиновской культуры (за исключением менее высокой черепной коробки в мужской группе), усть-тартасской культуры и еще более раннего, неолитического населения» [Чикишева, 2010].

Таким образом, на протяжении довольно длительного времени в регионе сохранялась генетическая (антропологическая) преемственность населения. Как пишет Т. А. Чики-шева, «длительное сохранение протоморф-ных морфологических особенностей в антропологическом составе населения – явление, характерное в масштабах Западной Сибири только для Барабинской лесостепи»

[2010]. Культурная составляющая эволюции при этом продемонстрировала выраженную изменчивость, механизм которой нужно искать в детальном анализе вариативности ее отдельных компонентов (технологии, керамического стиля и погребальной обрядности) и выявлении механизмов культурной трансмиссии.

В течение нескольких столетий кротов-ская традиция развивалась автохтонно. Но, судя по археологическим данным, в начале II тыс. до н. э. на территорию юга ЗападноСибирской равнины, вероятно из зоны современного Центрального Казахстана, начали проникать носители андроновской (федоровской) культуры (рис. 12, 13). Несомненно, что эти миграционные потоки, распространявшиеся из своего эпицентра в западном, южном, северном и восточном направлениях [Кузьмина, 1994], следует квалифицировать как в высшей степени значимое явление на территории Азии в эпоху

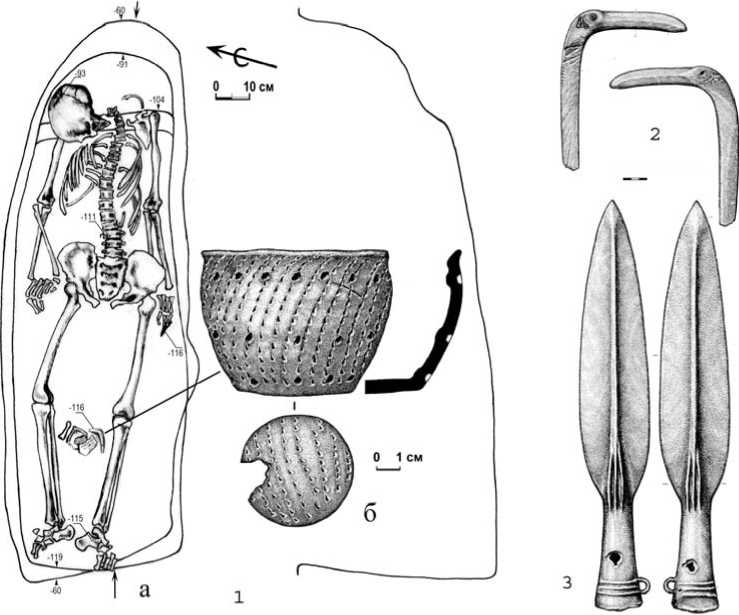

Рис. 9. Материалы одиновской культуры:

1 – погребение № 365 могильника Тартас-1 ( а – план, б – керамический сосуд); 2 – костяное навершие в виде головы птицы; 3 – бронзовый наконечник копья

Рис. 10 (фото) . Погребение кротовской культуры могильника Тартас-1

развитой бронзы. Пришедшее на юг Западно-Сибирской равнины европеоидное население нарушило автохтонное развитие культур региона.

По последним данным, в Барабе пришлое население определенное время сосуществовало с аборигенами, что может объясняться разной направленностью их хозяйственной деятельности. Однако нельзя не видеть проявлений серьезного воздействия со стороны пришельцев на материальную культуру аборигенов: у них полностью сменилась мода на бронзовое оружие и украшения. Вместо сейминско-турбинских бронз, характерных для кротовской культуры, на ее позднем этапе стали популярными срубно-андро-новские формы. Постепенно происходило внедрение носителей андроновской (федоровской) традиции в кротовскую среду, что нашло отражение в погребальной практике и инвентаре, где наблюдаются как традиционные, так и новые элементы [Молодин и др., 2009].

В данном контексте кажется уместным остановиться коротко на классификации механизмов диффузии, предложенной английским археологом М. Звелебилом для объяснения проникновения земледелия в Европу. Он выделяет семь основных видов движения.

Первый – «Folk migration» – направленное и крупное движение населения в предварительно определенный регион, где, как следствие, наблюдается внезапная смена генетического фона.

Второй – «Demic diffusion» – последовательная колонизация региона малыми группами или домохозяйствами. Она происходит на протяжении нескольких поколений и вовлекает все большее количество населения в освоение новых земель путем «почкования» групп. При этом в регионе происходит медленное изменение генофонда.

Третий – «Elite dominance» – проникновение элиты в регион и установление контроля над местным населением, следствием чего являются смешение генов, генетическая связь с группами элиты и сохранение генетических маркеров интрузивного населения.

Четвертый – «Infiltration» – медленное проникновение небольших групп, преимущественно специалистов, в регион, где они занимают особую социальную или экономическую нишу (бродячие кузнецы, медники, кожевники и т. п., пастухи). Генетически это движение может не оставлять видимых следов, если нет внутреннего течения генов; если оно есть, то могут наблюдаться небольшие генетические маркеры, как в случае третьего вида движения.

Пятый – «Leapfrog colonization» – «перепрыгивающая», выборочная колонизация региона малыми группами, нацеленными на поиск оптимальных для них зон и образующих поселения-анклавы среди местного населения. При этом происходит «островная» смена генов и они имеют региональную вариабельность. Со временем наблюдается смешение генов.

Шестой – «Frontier mobility» – приграничное движение населения на небольшие расстояния вдоль границы между расселением групп, имеющих различную хозяйственную специализацию (охотники-собиратели – скотоводы – земледельцы). Как правило, движение происходит по установленным социальным сетям, включающим

Рис. 12 (фото). Погребение № 351 андроновской культуры могильника Тартас-1

Рис. 11. Обобщающая таблица материалов кротовской культуры

Рис. 13 (фото) . Сосуд андроновской культуры

торговое партнерство, родственные связи, брачные альянсы и т. д. В этом случае имеет место смешение генов, маркированное постепенным или прерывистым изменением в частотах генов внутри отдельных популяций. Однако если они связаны генетической близостью, никаких следов смешения не остается.

Седьмой – «Contacts» – контакты через торговлю, обмен в рамках региональной или межрегиональной сети торговых отношений, по каналам которой проникают инновации, идеи, технологии. Естественно, они почти не меняют генетический фон [Zve-lebil, 2000. P. 57–59].

Как показали археогенетические исследования, генная структура мтДНК в эпоху бронзы в Барабе имела смешанный характер, обусловленный длительной историей, и состояла из западно- и восточно-евразийских линиджей. При этом во всех популяциях обнаружены гаплогруппы U5a, A, C. Миграция представителей андроновской (федоровской) культуры оставила свидетельства взаимных контактов с местным (кротовским) населением и была, предположительно, отмечена гаплогруппой Т [Mo- lodin et al., 2010. P. 15]. Кроме того, на фоне длительного сохранения антропологического субстрата населения Барабы в эпоху ранней бронзы и на начальной стадии развитой бронзы особенно отчетливо проявились изменения морфологического комплекса, произошедшие на позднем этапе развития кро-товской культуры.

Сославшись на приведенную выше схему М. Звелебила, мы можем оценить вероятные пути реализации обозначенной миграции. В рассматриваемом случае мы имеем дело с направленной колонизацией типа «Demic diffusion», но в самом начале, видимо, преобладала выборочная колонизация. Скорее всего, движение шло в виде постепенного переселения отдельных групп в привлекательную для них среду. Причем было, вероятно, несколько источников миграции, о чем свидетельствуют находки материалов из разных районов андроновского ареала. Возможна также вероятность формирования доминантных отношений со стороны колонистов. Кроме того, нельзя исключать и опосредованного воздействия на носителей позднекротовской культуры из среды так называемых «варваризированных андронов- цев» Прииртышья (см.: [Генинг, Ещенко, 1973]).

Процесс адаптации пришельцев к новым условиям протекал довольно долго и завершился полным триумфом. Мы вправе предположить, что как материальные, так и поведенческие черты фенотипов пришлого населения имели большую устойчивость и больший репликативный успех по сравнению с местными обитателями Барабы. Постепенно материальная и духовная культура иммигрантов («федоровцев») возвращалась к своим исконным традициям, хотя и приобретала некоторые особенности. По-види-мому, у них ведущую роль играл механизм вертикальной трансмиссии, предусматривающий передачу информации от старших поколений младшим в рамках семьи.

Что касается коренного населения Бара-бы, то о судьбе его потомков можно лишь догадываться. Частично носители кротов-ской культурной традиции могли быть оттеснены на север (?), частично – ассимилированы, т. е. приняли правила новой культуры и утратили традиции своих предков.

Приведенный выше обзор культурных изменений в лесостепном Обь-Иртышье позволяет наглядно убедиться, что фиксируемые нами смены археологических культур далеко не всегда связаны со сменой населения. Имеющиеся результаты генетических исследований ценны не только сами по себе. Они позволяют ставить более глубокие археологические вопросы относительно процессов, причин и механизмов культурной изменчивости не на абстрактном, а на «человеческом» уровне.

Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают, что задача археологов состоит не только в фиксации культурных изменений, но и в объяснении, как и почему определенные культурные черты (какой-либо тип сосуда или кремневого орудия, погребального обряда или традиции) были отобраны и сохранились дольше во времени и пространстве, чем другие. В этой связи важно отметить, что выбор культурных вариантов людьми никоим образом не был ограничен только адаптацией к естественным окружающим средам [Apele, Darmark, 2009].

Хочется надеяться, что принципы эволюционной археологии со временем займут свое место в объяснительном аппарате рос- сийской археологии. Но не стоит ожидать, что это произойдет легко и просто, и что теория предложит простые решения фундаментальных онтологических проблем. Принятие новой теоретической парадигмы потребует и постановки новых вопросов, и овладения новыми методами, и изменений в обработке археологических данных, которые были бы пригодны для таких методов, и, самое главное, желания исследователей. Это вызов времени. Смысл масштаба такого вызова ясно выразили Г. Кларк и С. Бартон: «Это может быть время – изумительное, мучительное, инновационное, – чтобы перестать бесконечно использовать только эволюционные понятия XIX столетия в качестве основы для археологии XXI века» [Clark, Barton, 1997. P. 316] (цит. по: [Murey, 2002. P. 56]).

STUDY OF CULTURAL VARIATION IN ARCHAEOLOGY