Изучение могильника Сичагоу в археологии Китая и Кореи

Автор: Кудинова М.А., Нестеркина А.Л.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Дается краткая характеристика материалов могильника Сичагоу (уезд Сифэн городского округа Телин пров. Ляонин, КНР), II–I вв. до н. э. Изложена история его открытия и исследования. Памятник был открыт в 1955 г., он серьезно пострадал от разграбления, отчет о раскопках был издан спустя 66 лет после завершения полевых исследований, что осложнило интерпретацию материалов. С момента обнаружения памятника и до настоящего времени в археологической науке КНР основное внимание уделяется вопросу этнической принадлежности населения, оставившего могильник. Эта проблема решается с опорой на данные письменных источников. В разное время выдвигались гипотезы о принадлежности могильника Сичагоу сюнну, ухуань, фуюй (пуё) и сяньбэй. В настоящее время в китайской археологии утвердилась «ухуаньская» версия. В Республике Корея изучение материалов Сичагоу началось в 1990-е гг., они используются для реконструкции этнокультурных процессов в Восточной Азии, а также привлекаются в качестве аналогий при решении конкретных задач корейской и восточноазиатской археологии. Среди южнокорейских археологов наиболее распространено мнение о «пуёской» принадлежности памятника.

Северо-Восточный Китай, могильник Сичагоу, погребальный обряд, этнокультурная принадлежность, сюнну, сяньбэй, ухуань, фуюй (пуё)

Короткий адрес: https://sciup.org/147247976

IDR: 147247976 | УДК: 904.5(511) | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-4-140-152

Текст научной статьи Изучение могильника Сичагоу в археологии Китая и Кореи

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10121,

В археологии существует проблема разграничения памятников материальной культуры, оставленных представителями известных по письменным источникам этнических общностей на северо-востоке Китая: сюнну (хунну), сяньбэй (сяньби), ухуань, фуюй / пуё 1. Сложность выхода из этой ситуации обусловлена общностью происхождения некоторых из этих групп, их территориальной близостью, интенсивными контактами и сходством хозяйственных укладов.

В статье рассмотрена история изучения одного из ключевых памятников археологии этой территории – могильника Сичагоу ( 西岔沟 ) в уезде Сифэн городского округа Телин пров. Ляонин, КНР. Цель работы – проанализировать сложившиеся в археологической науке Китая и Республики Корея подходы к исследованию материалов памятника и полученные результаты, что будет способствовать пониманию специфики этого комплекса российским исследователями.

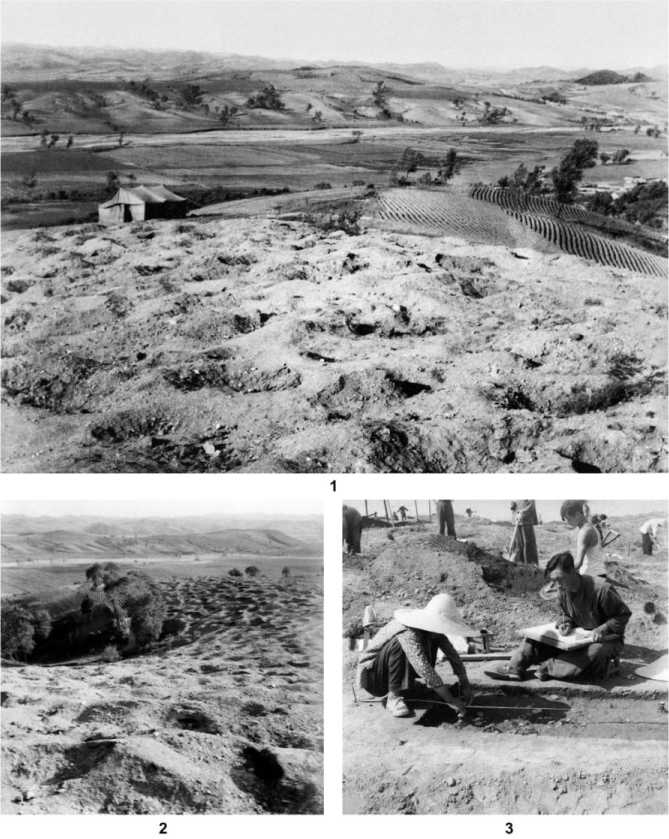

Могильник Сичагоу – памятник со сложной судьбой. О его существовании стало известно в 1955 г., когда местный Народный комитет сообщил об обнаружении памятника в провин- циальное управление по культуре и передал туда часть вещей, полученных от крестьян, проводивших незаконные раскопки с 1940-х гг. Тогда чиновники оставили это сообщение без внимания, и могильник был практически полностью разграблен (рис. 1, 1, 2). Лишь после повторного обращения местных жителей в Северо-восточный музей в Шэньяне в 1956 г. и выхода статьи о памятнике в газете «Жэньминь жибао» начались спасательные раскопки. Выяснилось, что могильник включал ок. 500 погребений, большинство из которых было разрушено. Археологами раскопано 63 могилы (рис. 1, 3), расчищены и доисследованы поврежденные участки некрополя, получено более 2 000 артефактов, еще 5 323 предмета собрано у местных жителей, однако огромная часть вещевого комплекса утрачена безвозвратно.

Погребения Сичагоу - одиночные захоронения в прямоугольных в плане грунтовых могилах, располагались рядами, ориентированными по линии северо-восток - юго-запад. Погребенные уложены на спину, головой на северо-запад. Фиксируются остатки гробов в виде древесного тлена и следы циновок. Сопроводительный инвентарь включал до 5 керамических сосудов, детали поясной фурнитуры, бляшки и подвески (в том числе из китайских бронзовых монет), бусы, железные ножи и шилья. Предположительно, в мужских погребениях имелось оружие (железные мечи и копья, наконечники стрел из бронзы и железа), в женских - серьги и бусы. Прочие находки - детали колесниц и конского снаряжения, сельскохозяйственные и ремесленные орудия, бронзовые бляхи в сюннуском стиле, ханьские зеркала и т. д. (рис. 2). Наиболее крупные и богатые погребения располагались в центральной части могильника и могли принадлежать местной элите (см.: [Сунь Шоудао, 1960; 1995; Пань Лин и др., 2022]).

Публикация результатов раскопок могильника Сичагоу в 1960-е гг. ограничилась краткой версией отчета [Сунь Шоудао, 1960], долгое время остававшейся основным источником информации о памятнике. Находки из Сичагоу оказались в нескольких музеях: в Музее истории Китая (в настоящее время - Национальный музей Китая), Музее пров. Ляонин и Музее Тели-на. Полный отчет о раскопках Сичагоу увидел свет совсем недавно - в 2022 г. [Пань Лин и др., 2022].

Благодаря находкам датирующих предметов (ханьских зеркал и монет) удалось надежно определить время существования могильника в пределах середины II - середины I в. до н. э., т. е. среднего периода Западной Хань - времени правления императоров У-ди (140-87 гг. до н. э.) и Чжао-ди (86-74 гг. до н. э.), начального периода правления Сюань-ди (7349 гг. до н. э.) [Сунь Шоудао, 1960, с. 28-29; 1995]. Новые исследования материалов подтвердили полученные ранее датировки [Пань Лин и др., 2022, т. 1, с. 499-504]. Культурная атрибуция памятника и этническая принадлежность оставившего его населения стали предметом обсуждения, растянувшегося на несколько десятилетий.

Еще в статье 1956 г. в «Жэньминь жибао», впоследствии перепечатанной журналом «Вэ-ньу цанькао цзыляо», Сунь Шоудао предположил, что могильник мог быть оставлен сюнну, ухуань или сяньбэй [Сунь Шоудао, 1957, с. 54]. В публикации 1960 г. исследователь остановился на сюннуской атрибуции памятника [Сунь Шоудао, 1960]. Однако уже в 1961 г. была вновь высказана гипотеза о принадлежности Сичагоу ухуаням. У Жунцзэн (под псевдонимом Цзэн Юн) на основании сообщений «Ши цзи» и «Хань шу» указал, что во время функционирования могильника район, где он расположен, уже не мог находиться под властью сюнну и памятник был оставлен представителями народов группы дунху - ухуань или сяньбэй. Материалы Сичагоу значительно отличаются от сяньбэйских погребений в Чжалайноре, которые не содержат предметов ханьского импорта, а проживание сяньбэй в районе Сичагоу не подтверждается данными письменных источников. Кроме того, в материалах памятника широко представлены сельскохозяйственные орудия, а из различных групп сюнну и дунху, только ухуань занимались земледелием. Таким образом, единственно возможной остается ухуаньская атрибуция могильника [Цзэн Юн, 1961]. В начале 1960-х гг. степень изученности археологических памятников северо-восточного региона КНР оставалась достаточно низкой, и дискуссия об этнокультурной принадлежности памятника приостановилась.

Обсуждение возобновилось в 1984 г. с выходом двух статей, в которых вопросы этнической атрибуции Сичагоу рассматривались с привлечением новых данных. Линь Синьцзянь (под псевдонимом Тянь Юнь) отметил существенные отличия керамического комплекса Си-чагоу как от сюннуских, так и от сяньбэйских погребальных памятников и его сходство с керамикой культуры ситуаньшань. Найденные на могильнике многочисленные железные мечи с бронзовыми и деревянными рукоятями (71 экз.) схожи с образцами из погребений среднего слоя могильника Лаохэшэнь. Исходя из этого, исследователь выдвигает третью гипотезу этнокультурной атрибуции памятника – фуюйскую [Тянь Юнь, 1984]. В 1980–1990-е гг. эта точка зрения нашла отражение в ряде обобщающих работ по истории и археологии фуюй (см., например: [Ли Дяньфу, 1985, с. 14]).

Рис. 1 . Раскопки могильника Сичагоу (фотографии 1956 г.):

1 – вид на северо-западную часть памятника до начала раскопок; 2 – вид на центральную и западную части памятника до начала раскопок; 3 – расчистка и зарисовка погр. М15. По: [Пань Лин и др., 2022, т. 3]

Fig. 1 . Excavations of the Xichagou cemetery (photographs from 1956):

-

1 – view of the northwestern part of the site before excavations; 2 – view of the central and western parts of the site before excavations; 3 – excavation and drawing of M15 burial. As per: [Pan Ling et al., 2022, vol. 3]

Рис. 2 . Материалы могильника Сичагоу:

1–6 – керамические сосуды; 7 – бронзовое зеркало; 8 – бронзовая позолоченная бляшка c изображением медведя; 9 , 10 – бронзовые бляхи в форме лошадей; 11 , 12 – биметаллические мечи с антенновидными навершиями; 13 – железный меч с бронзовой рукоятью; 14 , 1 5 – серьги. Без масштаба. По: [Пань Лин и др., 2022, т. 3]

Fig. 2 . Materials from Xichagou cemetery:

1–6 – ceramic vessels; 7 – bronze mirror; 8 – gilded bronze plaque with a depicted bear image; 9 , 10 – horse-shaped bronze plaques; 11 , 12 – antenna-style bimetallic swords; 13 – iron sword with a bronze hilt; 14 , 15 – earrings. Not to scale. As per: [Pan Ling et al., 2022, vol. 3]

Чжан Сиин в статье, посвященной происхождению и эволюции кинжалов и мечей с антеннообразными навершиями, соотнес разные типы этих изделий с этническими группами, известными по китайским историческим сочинениям. Согласно его концепции, на территории, где найдены железные мечи с бронзовой рукоятью, в эпоху Хань могли проживать вэй-мо ( кор. емэк), сюнну или дунху (сяньбэй и ухуань). Поскольку материалы Сичагоу отражают культуру кочевников, отличных по уровню социальной организации от сюнну, могильник принадлежал представителям одной из ветвей дунху, наиболее вероятно – ухуаням, поскольку при императоре У-ди именно они были переселены на юг для защиты ханьской границы от сюнну [Чжан Сиин, 1984, с. 751]. Ухуаньская гипотеза о принадлежности Сичагоу также была принята многими специалистами и вошла в обобщающие работы по этнической истории Дунбэя.

Профессор Цзилиньского университета Линь Юнь, один из крупнейших специалистов по археологии Северного Китая, в работе, посвященной изучению мечей из могильников Цайлань, Лаохэшэнь и Сичагоу 2, отметил, что до полной публикации материалов памятника Сичагоу не представляется возможным достоверно установить его этнокультурную принадлежность [Линь Юнь, 1998], и многие исследователи тогда поддержали его точку зрения [Ли Джонсу, 2004, с. 108; Ма Лицин, 2005, с. 69; Пань Лин, 2007, с. 152–155].

В 2012 г. Фань Эньши подвел итоги предшествующего этапа изучения могильника Сича-гоу и указал на назревшую необходимость уточнения его этнокультурной принадлежности. Развивая идеи Линь Юня и Пань Лин, он выделил пять основных компонентов материальной культуры «типа Сичагоу»: ханьская культура; культура северных степей; элементы, характерные для могильников Пинъян и Синлуншань; элементы, присущие внутренним районам Дунбэя; местный культурный субстрат. Исследователь предложил собственную концепцию генезиса «типа Сичагоу» как поликультурного образования, в состав которого входило как местное, так и пришлое население (принадлежавшее к той же группе, что и люди, оставившие могильник Пинъян, и имевшее контакты с сюнну). Значительным было и влияние Хань и фуюй. Сопоставление этой схемы с информацией письменных источников приводит автора к выводу, что могильник Сичагоу мог принадлежать только ухуаням [Фань Эньши, 2012].

Начиная подготовку к публикации полного отчета о раскопках могильника Сичагоу, Пань Лин вернулась к обсуждению его этнокультурной принадлежности и предварительно указала в качестве приоритетной ухуаньскую версию [Пань Лин, 2013]. Ее аргументация была представлена в докладе на международной конференции в Барнауле в 2018 г. и опубликована в сборнике материалов [Pan Ling, 2018]. Именно эта версия закрепилась как основная в китайской историографии. Исследовательница указывает, что часть населения, оставившего могильник, незадолго до этого мигрировала из междуречья Сунгари и Нонни и активно контактировала с местным населением и фуюй, что фиксируется по синкретическим материалам Сичагоу. Основой их формирования была культура 2-го периода Ханьшу, кроме того выделяются элементы местной культуры баошань, ханьской культуры Центральной равнины, культуры сюнну и культуры фуюй. Могильник функционировал сравнительно недолго в пределах среднего периода Западной Хань. Предположительно, внезапное исчезновение населения, оставившего памятник, стало следствием столкновения с ханьскими войсками. Сопоставление археологических материалов с данными письменных источников позволяет утверждать, что большинство погребенных на могильнике Сичагоу принадлежали к ухуаням [Пань Лин и др., 2022, т. 1, с. 510–516].

Памятник Сичагоу стал известен в Республике Корея благодаря XI Международному симпозиуму «Истоки и взаимодействие древних культур Северо-Восточной Азии», прошедшему 12–14.11.1992 в Институте культуры Пэкче и махан при Университете Вонгван (г. Ик-сан, пров. Чолла-пукто). Мероприятие собрало многих ведущих специалистов по археологии Северной Евразии, таких как В. И. Молодин, М. Н. Пак, Д. Л. Бродянский, Ким Воллён, Эга- ми Намио, Окамура Хидэнори, Го Дашунь, Линь Юнь и др. Материалы опубликованы в специальном номере журнала «Культура махан и Пэкче», среди них была и работа Линь Юня на китайском языке [Линь Юнь, 1993], впоследствии перепечатанная в КНР.

Вопрос об этнической принадлежности населения, оставившего могильник Сичагоу, попал в поле зрения корейских ученых в конце 1990-х гг. В магистерской диссертации Чон Сансок соотнес материалы Сичагоу, Цайлань и Лаохэшэнь с Пуё ханьского времени (II в. до н. э. – III в. н. э.) [Чон Сансок, 1997, с. 50–59]. В главе VIII монографии «История и культура трех северо-восточных провинций Китая и Корейского полуострова» имеется раздел «Памятники пуё» с описанием археологических комплексов Паоцзыянь, Сичагоу и Лаохэ-шэнь [О Ёнчхан, 1999, с. 481–486].

В конце 2010-х гг. среди корейских ученых развернулась дискуссия по поводу этнической принадлежности населения, оставившего могильник Сичагоу. Профессор Академии Ко-рееведения О Ганвон делает заключение о близости керамических комплексов Сичагоу и вероятного комплекса раннего пуё – культуры 2-го периода Ханьшу [О Ганвон, 2018]. Сотрудник Национального института истории Кореи Чо Ёнгван сопоставил сюжеты мифов о Чумо-не и Тонмёне. Они содержат как черты кочевых культур (сюжеты, связанные с лошадью), так и исключительно китайские образы (дракон). Это позволило сделать вывод о том, что родиной Чумона была территория Пуё, расположенная на стыке кочевой и китайской культурных традиций. В качестве примера такого культурного синкретизма приводятся материалы могильника Сичагоу, который, по мнению автора, относится к культуре раннего Пуё [Чо Ёнгван, 2019]. В своей новейшей работе профессор Университета Чхуннам Пак Янджин критикует «ухуаньскую» теорию и также настаивает на принадлежности этнической группы из Сичагоу к пуё. Основанием для такого вывода послужило, напротив, отсутствие явных кочевых ухуаньских и присутствие земледельческих пуёских черт в погребальной обрядности Сичагоу [Пак Янджин, 2023]. Очевидно, большинство корейских специалистов придерживается «пуёской» версии. Профессор Университета Тангук Ли Джонсу, напротив, детально обосновывает «ухуаньскую» атрибуцию материалов Сичагоу на основании наличия в ней кочевых элементов культуры ухуаней, а культуру пуё соотносит с типом Паоцзыянь [Ли Джонсу, 2018, с. 43].

Публикация полного отчета о раскопках могильника Сичагоу вызвала рост интереса к изучению его материалов в Южной Корее. В 2024 г. в Филиале Университета Тангук в г. Йонъин прошел симпозиум «От Пуё к Когурё», в рамках которого могильнику Сичагоу была отведена особая роль 3. По материалам симпозиума в «Трудах Фонда изучения культуры Северо-восточной Азии» опубликована серия статей молодых исследователей. Аспирант Университета Кёнхи Хан Джинсон выделила среди материалов могильника Сичагоу сюннуские бляхи в зверином стиле, но отвергла сюннускую атрибуцию памятника, так как биметаллические мечи указывают на его принадлежность к культуре пуё. Поэтому следует констатировать, что население, оставившее могильник Сичагоу, было этнически неоднородным [Хан Джинсон, 2024] 4. Сотрудник Института культуры архипелагов при Университете Мокпхо Ким Донъиль обратил внимание на найденные в Сичагоу железные кольца, интерпретированные им как шейные оковы, которые надевали потенциальным объектам человеческих жертвоприношений. Поскольку письменные источники сообщают о существовании подобной практики у пуё, то и материалы могильника Сичагоу с большой вероятностью от- носятся к культуре этого народа [Ким Донъиль, 2024]. Сотрудник Фонда изучения культуры Северо-Восточной Азии Пэ Хёнджун изучил керамику памятника Сичагоу и сделал вывод о ее сходстве с посудой культуры 2-го периода Ханьшу. Отдельные черты керамического комплекса Сичагоу находят аналогии в керамической посуде типа Паоцзыянь и культуры сюнну, что говорит об этнической неоднородности населения, оставившего могильник Сича-гоу [Пэ Хёнджун, 2024].

Материалы памятника Сичагоу легли в основу научно-исследовательских проектов Национального исследовательского фонда Республики Корея (National Research Foundation, NRF). В рамках проекта сотрудника Института национальной истории Республики Корея Ким Хён-сук в 2004–2005 гг. теория пуёских истоков Когурё подтверждена найденными в Сичагоу серьгами когурёского облика 5. В ходе реализации другого проекта в 2014–2016 гг. командой под руководством профессора Университета Кёнхи Кан Ин Ука проанализированы материалы предполагаемых памятников пуё Сичагоу и Лаохэшэнь, определен круг их аналогий среди кочевых культур сопредельных территорий Евразии 6.

Отдельные категории находок из Сичагоу также используются для решения узкоспециальных задач корейской археологии: уточнения датировки и особенностей «нетипичных» дольменов [Ха Мунсик, 2008, с. 17–20]; определения времени появления ханьских зеркал на Корейском п-ове [Хон Ингук, 2019]; выявления источников технологии производства сероглиняной керамики [Ли Сонджу и др., 2022] и S-образных псалиев у населения Кореи в раннем железном веке и Средневековье [Чон Сокбэ, 2024]; прояснения происхождения и эволюции железных наконечников стрел у махан и Пэкче [Син Хаён, 2024].

На протяжении почти 70 лет, прошедших со времени открытия могильника Сичагоу, он неизменно оставался в фокусе внимания китайских, а затем и корейских археологов. Несмотря на то что бóльшая часть материалов долгое время оставалась неопубликованной и возможности для их интерпретации были ограничены, яркость и богатство находок, их значимость для решения проблем этно- и культурогенеза в Восточной Азии побуждали исследователей к попыткам установить этнокультурную принадлежность населения, оставившего этот памятник. В настоящее время основные гипотезы включают теории о принадлежности могильника ухуань или фуюй / пуё, «сюннуская» и «сяньбэйская» концепции отброшены как несостоятельные. И если в Китае дискуссия об атрибуции могильника Сичагоу завершилась с изданием отчета о раскопках и утверждением «ухуаньской» версии как общепринятой, то в Республике Корея обсуждение этой проблемы после полной публикации материалов получило новый импульс, который дал толчок формированию в современной корейской историографии двух точек зрения. Первая относит могильник Сичагоу к культуре исключительно пуё, вторая подчеркивает смешанный характер могильника и невозможность на данном этапе однозначно соотнести его материалы с конкретной племенной группой. Вероятно, в ближайшем будущем стоит ожидать выхода новых работ, посвященных изучению этого уникального памятника.