Изучение ненадежности профессий как предпосылка развития непрерывного образования

Автор: Дёмин А.Н., Зыкова Е.И., Рендакова А.В.

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Рынок труда и непрерывное образование

Статья в выпуске: 2 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка рассмотреть технологически обусловленные изменения в мире профессий (феномен ненадежности профессии) в качестве предпосылки развития непрерывного образования. Ставится цель: определить социальные группы, которые в наибольшей степени переживают ненадежность своих профессий и поэтому могут быть потенциальными участниками непрерывного образования. Сбор данных проводился в 2024 г., выборку исследования составили 577 человек, из них 48 % мужчины; средний возраст – 33 года (min 20 лет, max 50 лет); 55 % имеют высшее образование. Возрастная структура выборки включала 239 молодых работников (выпускники профессиональных образовательных учреждений, 20‒26 лет) и 338 зрелых работников (35‒50 лет). Профессиональная принадлежность определялась с помощью классификатора Е. А. Климова. Использовалась адаптированная на русский язык методика «Шкала ненадежности профессии», которая измеряет беспокойство о будущем профессии и ожидание изменений в профессии по причине распространения и внедрения новых технологий. Установлено, что большинство работников низко оценивают вероятность утраты своих профессий из-за новых технологий. Молодые выпуск-ники профессиональных учебных заведений в большей степени, чем зрелые работники, ожидают изменений в своих профессиях, особенно это касается молодых представителей профессий «человек ‒ знак». У тех, кому от 40 лет и выше, существенно снижается ожидание изменений в профессии. Указанные характеристики работников могут влиять на их включенность в непрерывное образование. Использование нового понятия и соответствующей методики позволило получить важные эмпирические результаты: выделены социальные группы, которые в наибольшей степени беспокоятся по поводу возможной утраты своих профессий или ожидают содержательных изменений в профессии. Их можно рассматривать как потенциальных субъектов непрерывного образования и пользователей специальных образовательных продуктов, связанных с технологическим обновлением профессий. Указываются сферы практического использования результатов.

Ненадежность профессии, типы профессий, непрерывное образование, технологическая безработица

Короткий адрес: https://sciup.org/147250765

IDR: 147250765 | УДК: 374 | DOI: 10.15393/j5.art.2025.10504

Текст научной статьи Изучение ненадежности профессий как предпосылка развития непрерывного образования

Received: April 22, 2025

Date of publication: June 26, 2025

Масштабное внедрение и использование новых технологий (автоматизация, роботизация, системы искусственного интеллекта и др.) в трудовой деятельности формируют множество вызовов социальным институтам, группам, отдельным людям. Вызовы отчетливо проявляются при обращении к явлению технологической безработицы, при которой происходит потеря работы, профессии или квалификации в силу замещения живого труда технологиями.

В экспертной среде сложились различные представления о влиянии технологий на профессии и занятость как таковую. Одни полагают, что уже в ближайшие десятилетия мы можем стать свидетелями исчезновения от 30 до 50 % профессий под влиянием новых технологий, и эта точка зрения не просто транслируется, а поддерживается статистическими расчетами [1]. Она согласуется с мнением специалистов из разных стран, указывающих, например, количество рабочих мест (40‒50 %), которые могут исчезнуть в ближайшие 15 лет [2] .

Противоположная точка зрения заключается в том, что технологическая безработица не так страшна, как может показаться. Например, для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) автоматизация затронет в среднем 12 % рабочих мест [3]. Делается вывод, согласно которому вытеснение рабочих мест технологиями может компенсироваться созданием или восстановлением рабочих мест, например для обслуживания уже автоматизированных мест [4]. Нужно заметить, что это противоречит политике автоматизации – она запускается в различные производства как-раз для замены живого труда и уменьшения социальных, экономических, политических издержек, связанных с ним.

Что касается России, то, согласно прогнозам, она входит в пятерку стран, в которых роботизация профессиональной деятельности повлечет за собой потерю работы у наибольшего количества занятых в экономике [5]. По-видимому, нам всем предстоит привыкнуть к тому, что разделение труда теперь включает в себя роботов и формы искусственного интеллекта [6]. Границы данного процес- са пока не известны, равно как и скорость происходящего трудно спрогнозировать. Но эти явления прямо отсылают нас к проблеме адаптации к новым технологиям, к наличию / отсутствию адекватных доступных социальных и психологических ресурсов для такой адаптации.

В исследовании используется понятие «ненадежность профессии». Это вероятность для профессии исчезнуть или претерпеть существенную трансформацию под влиянием новейших технологий автоматизации, роботизации, применения искусственного интеллекта. Психологический аспект понятия включает в себя оценку этой вероятности носителем профессии, его опасения и страхи по данному поводу [7]. Далее мы будем оперировать субъективной (воспринимаемой, переживаемой) ненадежностью профессии, т. е. психологическим аспектом понятия.

Феномен ненадежности профессий имеет тесную связь, с одной стороны, с проблемой технологических угроз существующим профессиям, с другой – с социальным институтом непрерывного образования. Мы исходим из того, что восприятие и переживание ненадежности профессии – индикатор потенциальной востребованности образовательных продуктов, увеличивающих ресурсы и конкурентоспособность работника. Его ожидания и оценки рассматриваются как одно из оснований для построения социальных прогнозов на рынках труда и образовательных услуг, в том числе связанных с непрерывным образованием.

Цель исследования: определить потенциальных субъектов непрерывного образования – социальные группы, которые в наибольшей степени переживают ненадежность своих профессий. В статье мы намерены показать, как воспринимают и переживают будущее своих профессий работники разного возраста, уровня образования и профессиональной принадлежности.

Анализ литературы свидетельствует, что эти три социальных фактора влияют на отношение к технологиям. Показано, что возраст наряду с полом, идеологическими предпочтениями, личным интересом работника и воспринимаемыми результатами автоматизации влияет на принятие технологий автоматизации [8]. Возраст выступает в качестве значимой переменной в «Единой теории принятия и использования технологий», модерирующей принятие технологий [9]. Молодые люди менее пессимистично воспринимают технологические инновации [10], обладают более высоким уровнем гибкости в области приобретения новых навыков, чем люди старшего возраста [11], в большей степени мотивированы на участие в непрерывном образовании1. С возрастом работники чаще демонстрируют цифровое сопротивление, неприятие новых технологий [12]; усиливается отрицательная связь между ожиданием автоматизации производств и шансами на трудоустройство, но эта зависимость модерируется готовностью к получению образования и уверенностью в себе при возможной профессиональной мобильности [13].

Если говорить о факторах профессиональной принадлежности и образования, то в литературе, посвященной внедрению и использованию новых техно- логий, обращается внимание на то, что профессии, предполагающие высокий уровень образования и заработной платы, скорее всего, будут в меньшей степени подвергнуты компьютеризации [1] и, соответственно, у них ниже риск ненадежности. Другие авторы делают вывод, что к числу надежных профессий следует отнести те, которые связаны с решением управленческих задач и задач анализа данных [8]. В этой связи интересно обратить внимание на бум образовательных программ как в России, так и за рубежом, направленных на удовлетворение потребности в использовании методов анализа данных представителями разных профессий.

В исследованиях показано, что представители белых (управленцы) и розовых (сфера социальных услуг) воротничков рассматривают новые технологии как инструменты для улучшения условий труда, поэтому склонны к меньшему переживанию ненадежности своей занятости [14]. Данный вывод близок представителям не только западной, но и восточной научной / экспертной традиции [2].

В целом, несмотря на открытие многих интересных фактов, познавательная ситуация в данной области остается достаточно противоречивой и неполной. Одно из объяснений такого положения дел сводится к тому, что профессиональный контекст рассматривается как подчиненный контексту информационно-коммуникационных технологий [15], поэтому фокус внимания переносится с конкретных профессий на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Другое возможное объяснение – неиспользование сложившихся профессиональных классификаций, особенно тех, которые имеют выраженную страновую специфику и направлены на решение профориентационных задач.

Сбор данных проводился в 2024 г., выборку исследования составили 577 человек, из них 48 % мужчины; средний возраст – 33 года (min 20 лет, max 50 лет); 55 % имеют высшее образование. Возрастная структура выборки включала 239 молодых работников (выпускники профессиональных учебных заведений, 20‒26 лет) и 338 зрелых работников (35‒50 лет). Профессиональная принадлежность определялась с помощью классификатора Е. А. Климова, включающего типы профессий: человек – техника, человек ‒ природа, человек ‒ знак, человек – художественный образ, человек – человек, тип человек – природа отсутствует в выборке, потому что сбор данных проводился в городских условиях.

В исследовании используется адаптированная на русский язык методика Occupation Insecurity Scale (Шкала ненадежности профессии) [7]. Оригинальный вариант включает две субшкалы: «глобальная ненадежность профессии» (шесть пунктов, которые отражают обеспокоенность по поводу сохранения профессии в будущем) и «содержательная (компетентностная) ненадежность профессии» (пять пунктов, в которых прогнозируются изменения в профессии в связи с развитием технологий).

После психометрических испытаний в каждой субшкале осталось по четыре пункта. Пример из субшкалы глобальной ненадежности: «Я беспокоюсь, что моя профессия может исчезнуть из-за автоматизации труда и применения других технологий»; пример из субшкалы содержательной ненадежности: «В будущем в рамках моей профессии мне нужно будет выполнять задачи, к которым я на данный момент недостаточно подготовлен».

Психометрические свойства обеих шкал хорошие. Мы повторили за авторами методики процедуру конфирматорного факторного анализа, чтобы проверить соответствие эмпирических данных двухфакторному решению, используемому в оригинале. Полученные результаты подтвердили правомерность выделения двух субшкал. Важно отметить, что два параметра ненадежности не предназначены для объединения в общий показатель, они рассчитываются отдельно друг от друга. Теоретически это оправдано, поскольку утрата профессии и содержательное обновление профессии – два разных феномена. Их различение хорошо согласуется с концепциями индивидуальных кризисов занятости [16; 17].

При анализе данных использовались методы описательной статистики, процедуры корреляционного и сравнительного анализа. Был проведен корреляционный анализ основных переменных, включенных в исследование (табл. 1).

Таблица 1

Корреляционные связи между видами ненадежности профессии и социально-демографическими характеристиками (ρ Спирмена), n = 577

Correlation links between types of occupation insecurity and socio-demographic characteristics (Spearman ρ), n = 577

Table 1

|

№ |

Изучаемые переменные |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Беспокойство о будущем профессии |

1,0 |

||||||

|

2 |

Ожидание изменений в профессии |

0,47** |

1,0 |

|||||

|

3 |

Пол |

-0,018 |

-0,00 |

1,0 |

||||

|

4 |

Возраст |

-0,050 |

-0,146** |

0,030 |

1,0 |

|||

|

5 |

Образование |

-0,071 |

0,096* |

0,078 |

0,126** |

1,0 |

||

|

6 |

Материальное положение |

-0,157** |

-0,115** |

-0,026 |

0,00 |

0,239** |

1,0 |

|

|

7 |

Семейное положение |

-0,103* |

-0,130** |

0,077 |

0,443** |

0,108* |

0,110* |

1,0 |

Примечание : * - 0,05; ** - 0,01.

Как следует из таблицы 1, во-первых, ожидание изменений в профессии в большей степени, чем беспокойство о будущем профессии, зависит от социально-демографических характеристик работников; во-вторых, зрелый возраст (опыт), наличие высшего образования и собственной семьи, материальный до- статок – это ресурсные социально-демографические характеристики, которые уменьшают обеспокоенность человека возможными содержательными изменениями в профессии.

Фактор пола оказался незначимым для обоих видов ненадежности профессии. Для дальнейшего анализа мы остановились на трех социальнодемографических переменных (возраст, образование, профессиональная принадлежность), к которым чаще обращаются в исследованиях ненадежности профессий и ненадежности работы и которые в большей степени доступны учету в профессиональной ориентации, переориентации и других психологопедагогических технологиях.

В таблице 2 сравниваются молодые и зрелые работники по видам ненадежности профессии. Для удобства восприятия здесь и далее приводятся средние значения; при сравнении групп использовался критерий U Манна-Уитни.

Таблица 2

Оценка ненадежности своих профессий молодыми и зрелыми работниками, средние значения

Assessment of the occupation insecurity by young and mature workers, average values

Table 2

|

Виды ненадежности профессии |

Вся выборка (n = 577) |

Молодые работники (n = 239) |

Зрелые работники (n = 338) |

U Манна-Уитни |

Значимость различий |

|

Беспокойство о будущем профессии |

2,087 |

2,110 |

2,070 |

40 154,0 |

p = 0,904 |

|

Ожидание изменений в профессии |

2,949 |

3,067 |

2,866 |

34 597,0 |

p = 0,002 |

Сравнение молодых и зрелых работников показало, что между ними имеются существенные различия в ожидании содержательных изменений в профессии. Разработчики оригинальной версии методики высказывали предположение, что показатель ненадежности у молодых людей будет больше, чем у зрелых людей, и это связано с тем, что молодые люди чувствуют себя в профессиональной деятельности менее уверенно (в частности, из-за отсутствия опыта) [7]. Данное предположение можно перенести на наши результаты и убедиться в его частичной правомерности. К объяснению выявленного различия можно также привлечь исследования, указывающие на то, что молодежь легче принимает и использует новые технологии [8; 9; 10], поэтому она в большей степени осознает и понимает неизбежность трансформации своих профессий, является наиболее заинтересованной в непрерывном образовании1.

Следует учесть, что различия между молодыми и зрелыми работниками относятся только к ожиданию содержательных изменений в профессии. Вероятность утраты профессий оценивается обеими группами одинаково низко, подтверждая тем самым вывод о том, что участие в непрерывном образовании по профессиональным причинам связано преимущественно с желанием сохранить текущую работу и преуспеть на нынешнем рабочем месте, а не с потребностью повысить свою мобильность на рынке труда (сменить работу, профессию, найти новые заработки)1.

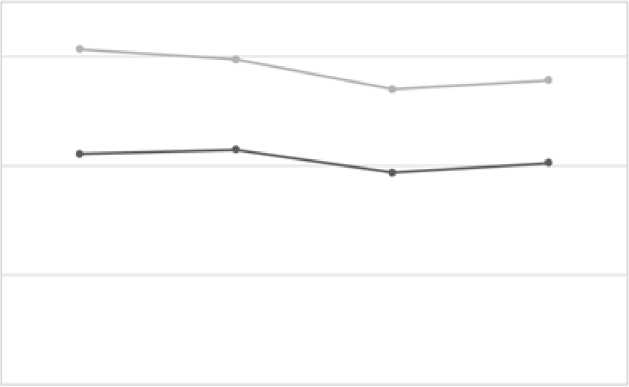

Возрастная структура выборки позволяет более детально оценить возрастную динамику как беспокойства о будущем профессии, или ожидания изменений в профессии (см. рис.). Динамика задается следующими 5–6-летними интервалами: 20‒26 лет (239 чел.), 35‒39 лет (181 чел.), 40‒44 лет (79 чел.), 45‒50 лет (78 чел.). При построении графика были посчитаны средние значения восприятия и переживания ненадежности своих профессий для каждого интервала.

20-26 35-39 40-44 45-50

-^Беспокойство о будущем профессии

-•Ожидание изменений в профессии

Восприятие и переживание ненадежности профессии в зависимости от возраста, n = 577

Perception and experience of occupation insecurity depending on age, n = 577

Показатели беспокойства о будущем профессий мало меняются при переходе от одной возрастной группы к другой, чего не скажешь об ожидании изменений в профессии. По этому показателю зафиксированы статистически значимые различия между следующими возрастными интервалами: 20‒26 и 40‒44 (U = 7161,5, p = 0,001); 20‒26 и 45‒50 (U = 7491,5, p = 0,009); 35‒39 и 40‒44 (U = 5992,0, p = 0,037). Таким образом, выделяются две условные возрастные категории: те, которым до 40 лет, и те, которым от 40 лет и выше. Если нало- жить данный результат на стадии карьеры, выделяемые в концепции Д. Сьюпера [18], то получается, что своеобразный перелом на снижение ожиданий содержательных изменений в профессии приходится на третью фазу (достижение успеха) на стадии упрочения карьеры. Вероятно, к этому моменту завершается не только общее оформление карьеры, но и технологическое самоопределение в ее рамках. Данный вывод носит гипотетический характер, он нуждается в дополнительной проверке.

Сравнение молодых и зрелых работников в разрезе типов профессий, с одной стороны, подтвердило низкие показатели беспокойства о будущем профессии для всех типов профессий. С другой стороны, оно выявило существенное различие между молодыми и зрелыми представителями профессий человек ‒ знак: первые в большей степени, чем вторые, ожидают содержательных изменений в своих профессиях (табл. 3).

Таблица 3

Сравнение показателей ожидания изменений в профессии у молодых и зрелых работников в разрезе типов профессий, средние значения

Table 3

Comparison of occupational change indicators among young and mature workers in terms of types of professions, average valuesа

|

Типы профессий |

Молодые работники (n = 239) |

Зрелые работники (n = 338) |

U Манна-Уитни и t-критерий |

Значимость различий |

|

человек ‒ человек |

n =69 2,736 |

n = 122 2,598 |

3785,0 |

p = 0,246 |

|

человек ‒ художественный образ |

n =37 2,993 |

n = 51 2,863 |

866,5 |

p = 0,513 |

|

человек ‒ техника |

n =68 3,026 |

n =85 2,971 |

2725,500 |

p = 0,544 |

|

человек ‒ знак |

n =65 3,504 |

n =80 3,166 |

1892,5 |

p = 0,005 |

Результаты, представленные в таблице 3, позволяют предположить, что технологические обновления профессий идут быстрее всего в профессиях человек ‒ знак, причем у молодых работников восприятие изменений сильнее в силу более современной технологической социализации.

Выскажем еще одно предположение: представители профессий человек ‒ знак не только наиболее близко знакомы с новыми технологиями, но, возможно, испытывают и более высокий уровень тревоги (стресса, выгорания) из-за необходимости быстро адаптироваться к изменениям на рынке труда. В литературе высказывается мнение о том, что знакомство с технологиями не смягчает, а усиливает страхи по поводу автоматизации в тех секторах экономики, в которых технологии замещают человека [19].

Далее перейдем к обсуждению роли уровня образования при оценке ненадежности профессий (табл. 4).

Таблица 4

Оценка ненадежности профессий работниками, не имеющими высшего образования и имеющими высшее образование, средние значения

Table 4

Assessment of the occupation insecurity by workers without higher education and those with higher education, average values

|

Виды ненадежности профессии |

Вся выборка (n = 577) |

Не имеют высшего образования (n = 256) |

Имеют высшее образование (n = 321) |

U Манна-Уитни |

Значимость различий |

|

Беспокойство о будущем профессии |

2,087 |

2,136 |

2,048 |

37183,50 |

0,046 |

|

Ожидание изменений в профессии |

2,949 |

2,902 |

2,987 |

88543,50 |

0,122 |

Оказалось, что работники, не имеющие высшего образования, в целом острее переживают возможность исчезновения своих профессий. Данный результат согласуется с результатами зарубежных авторов [1], но нужно иметь в виду, что оценки наших респондентов находятся ниже среднего уровня, т. е. не так много работников, которые переживают высокую уязвимость своих профессий со стороны технологических угроз. А это означает, что мы ограничены в широком обобщении полученного результата, хотя он и важен.

Показатели ожидания изменений в профессии формируют более представительную картину для обобщений. В целом нет различий между имеющими и не имеющими высшее образование (табл. 4), но при сравнении этих групп в разрезе типов профессий различия появляются (табл. 5)

В частности, установлено, что у представителей профессий человек ‒ техника наличие высшего образования способствует ожиданию содержательных изменений в профессиях. Данный результат можно объяснить объективными требованиями современных технических профессий к технологическому кругозору работников, его широте и систематическому обновлению. По-видимому, высшее образование предоставляет возможность расширения технологического кругозора в большей степени, чем среднее профессиональное образование.

Таблица 5

Сравнение показателей ожидания изменений в профессии у работников, не имеющих высшего образования и имеющих высшее образование, в разрезе типов профессий, средние значения

Table 5

Comparison of occupational change indicators among workers without higher education and those with higher education, by types of professions, average values

|

Типы профессий |

Не имеют высшего образования (n = 256) |

Имеют высшее образование (n = 321) |

U Манна- Уитни и t-критерий |

Значимость различий |

|

человек ‒ человек |

n =75 2,787 |

n =116 2,558 |

3674,5 |

p = 0,069 |

|

человек ‒ художественный образ |

n = 47 0,872 |

n = 41 2,970 |

922,5 |

p = 0,730 |

|

человек ‒ техника |

n = 81 2,796 |

n = 72 3,219 |

2010,5 |

p = 0,001 |

|

человек ‒ знак |

n = 53 3,255 |

n = 92 3,353 |

2201,0 |

p = 0,328 |

Обобщенные результаты исследования таковы:

-

1. Большинство работников считают маловероятной утрату своих профессий из-за внедрения новых технологий; они в значительно большей мере ожидают содержательных изменений в профессиях. Это является предпосылкой востребованности таких образовательных продуктов, которые учитывают возможное технологическое обновление профессий.

-

2. Возраст влияет на ожидание изменений в профессии. Во-первых, молодежь (выпускники профессиональных учебных заведений) имеет более высокий показатель ожиданий, чем зрелые работники; особенно это касается молодых представителей профессий человек ‒ знак. Учитывая специфику данной социальной группы, предположим, что для нее одним из основных механизмов адаптации к технологическим изменениям будет самообразование. Во-вторых, ожидание изменений в профессии существенно снижается у тех, кому от 40 лет и выше. Указанные характеристики работников повышают вероятность их включения в непрерывное образование.

-

3. В целом работники без высшего образования в большей степени, чем работники с высшим образованием, опасаются за сохранение своих профессий в будущем. Поскольку в количественном плане таких работников немного, их карьеры могут быть предметом специального психолого-педагогического сопровождения. Наличие высшего образования способно влиять на заинтересованность представителей профессий человек ‒ техника в образовательных продуктах, которые раскрывают использование современных технологий в конкретных профессиях.

-

4. Восприятие и переживание ненадежности своей профессии полезно рассматривать в качестве индикатора потенциальной готовности к непрерывному образованию, которая зависит от возраста, образования, профессиональной принадлежности человека.

В статье поднимается актуальная проблема технологических угроз профессиям. Она требует комплексного изучения; наряду с техническими, философскими, политическими, социальными, экономическими аспектами в ней присутствуют психологическая и педагогическая составляющие.

Важными социальными ресурсами адаптации к новым технологиям в трудовой деятельности является система образования и ее важнейший компонент в современных условиях – непрерывное образование. Несмотря на противоречивость социальных прогнозов, вряд ли кто-то будет возражать против утверждения необходимости переобучения, дообучения, самообучения, повышения квалификации для значительного количества людей в текущей и предстоящей социально-экономической ситуации.

Нами предпринята попытка рассмотреть технологически обусловленные изменения в мире профессий (феномен ненадежности профессии) в качестве предпосылки развития непрерывного образования. Учитывались такие социальные переменные, как возраст, образование, профессиональная принадлежность работников.

Используется новое понятие – ненадежность профессии; адаптирована на русский язык новая методика «Шкала ненадежности профессии». Эмпирические результаты позволили выделить социальные группы, которые в наибольшей степени беспокоятся по поводу возможной утраты своих профессий или ожидают содержательного обновления профессий. В этой связи важным и интересным является вопрос об адекватных формах непрерывного образования для данных социальных групп.

Полученные результаты и шкала ненадежности профессии могут использоваться:

-

‒ при обследовании целевых групп с точки зрения влияния новых технологий на установки и способы поведения людей не только на рынке труда, но и в сфере образования;

-

‒ для оценки эффективности социальной политики, в том числе образовательной политики, в обычных и угрожающих социальных ситуациях (например, в условиях пандемии), резко усиливающих запрос на новые технологии в трудовой деятельности;

‒ для развития процедур и методов профессиональной ориентации, психолого-педагогического сопровождения карьер представителей разных социальновозрастных групп.