Изучение огня и способов его получения в работах У. Хью

Автор: Митько Олег Андреевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этноархеология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одному из основателей Американской антропологической ассоциации этнологу Уолтеру Хью, с именем которого связано сравнительно-историческое исследование процессов получения огня у различ-ных народов. У. Хью может служить классическим примером зарубежного автора, работы которого были недо-оценены у нас в силу того, что своевременно не попали в поле зрения российских ученых. В течение длительного времени он был главным хранителем отдела этнологии Национального музея США (Смитсоновский институт) и занимался каталогизацией обширных коллекций. В их число входила коллекция огневых приборов, собранных со всего мира. Основным методическим принципом для У. Хью была точность наблюдений. Он считал, что наука, которой он занимался, имеет свою логику – логику фактов, поэтому при изучении огневых приборов основные усилия были направлены на их описание и тщательный анализ. У. Хью полагал, что технологические изменения приспособлений для получения огня в значительной степени детерминированы природными различиями. Наиболее известные его публикации посвящены сравнительному анализу различных типов огневых приборов индейцев Северной Америки, эскимосов, японцев. Особо следует отметить работы У. Хью о роли огня в человеческой цивилизации и по мифологии индейцев о происхождении огня, статьи для справочных и энциклопедических изданий.

У. хью, национальный музей сша, американская антропологическая ассоциация, огневые приборы, мифы о происхождении огня

Короткий адрес: https://sciup.org/147218776

IDR: 147218776 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Изучение огня и способов его получения в работах У. Хью

Начиная с эпохи Великих географических открытий, путешественники, торговцы, миссионеры и искатели приключений, имеющие самую разную репутацию, попадая из Старого Света на новые земли, собирали «курьезные» предметы «примитивных и отсталых» народов. Многое из того, что было ими собрано, оказалось утерянным, но многое и сохранилось, попав в «кабинеты редкостей», эти прообразы будущих музеев. В XIX в. в музеях Европы и США были собраны богатейшие археологические и этнографические коллекции со всего мира. Благодаря стараниям сотрудников музеев разнохарактерные собрания «редкостей» начали описываться, анализироваться и по- степенно вводиться в научный оборот. Марк Блок писал: «Маленькие радости коллекционирования древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и, ближе к нашему времени, фольклористики» [1986. С. 8].

Особое значение для изучения различных приспособлений для получения огня имело то, что некоторые из редких находок целенаправленно передавались в руки специалистов, археологов и этнографов. Так было в случае с Д. Леббоком (1834–1913 гг.), одним из первых ученых, применивших метод комплексного анализа археологического и этнографического материала для изучения

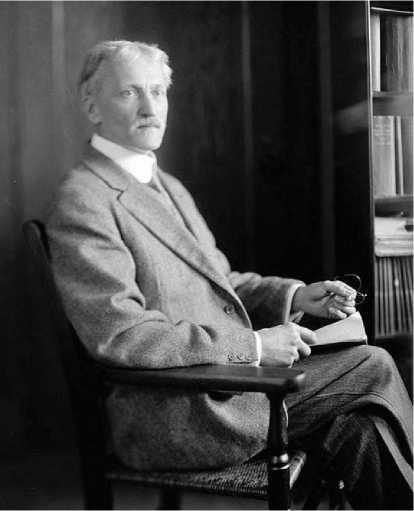

Уолтер Хью (1859–1935)

первобытной истории. Д. Леббоку подарил экземпляр тасманийского деревянного огневого прибора проповедник Д. О. Робинсон, долгие годы живший на Тасмании и отстаивавший права аборигенов этого острова. Тасманийский прибор стал предметом всестороннего анализа английского ученого и послужил основой для сравнения с аналогичными приспособлениями североамериканских индейцев [Леббок, 2011. С. 360, 419. Фиг. 195, 212, 213]. Второй огневой прибор, вывезенный из Австралии, B. Дэвис купил у вдовы Д. О. Робинсона в 1867 г. и передал в Музей антропологии и археологии Оксфордского университета, где и в настоящее время его продолжают изучать современные исследователи [Gott, 2002. P. 655].

Уолтер Хью был из числа ученых, которые, говоря словами Лейбница, испытывали «наслаждение от познания удивительных вещей» [Ibid.]. Один из основателей Американской антропологической ассоциации, он хорошо известен у себя на родине. В российской научной литературе его имя упоминается не часто, еще меньше известны его статьи, посвященные сравнительному исследованию огневых приборов, в изучении которых он был крупнейшим специалистом. В этом отношении У. Хью мо- жет служить классическим примером зарубежного автора, работы которого были недооценены у нас в силу того, что своевременно не попали в поле зрения российских ученых. Подобная ситуация может вызвать недоумение лишь у тех, кто сегодня слабо представляет условия работы советских ученых-гуманитариев, лишенных возможности знакомиться с публикациями западных коллег.

У. Хью родился 20 сентября 1859 г. в Моргентаун (штат Западная Вирджиния, США). Среднее образование получил в общеобразовательной школе родного города и в подготовительной школе при Сельскохозяйственном колледже. Во время обучения его больше привлекали естественные науки. Несмотря на то, что занятиям геологией, ботаникой и палеонтологии уделялось больше времени, чем любому другому предмету, их вскоре вытеснил интерес к истории древних народов. В своей автобиографии У. Хью писал: «Я был очарован древней историей, и это увлечение началось еще до того, как я понял, что около нашего родного города можно обнаружить останки лагерей наших индейцев. Определив их местонахождение, я собирал на поверхности почвы различные наконечники стрел, обработанные камни и т. п., с которых началась моя археологическая коллекция» [Judd, 1936. P. 472].

Успешно окончив среднюю школу, У. Хью поступил в университет штата Западная Вирджиния. В 1883 г. завершив курс обучения в университете, он получил степень бакалавра, а на следующий год, окончив магистратуру, стал доктором философии. Недолго проработав преподавателем в мужской школе в штате Иллинойс, в январе 1886 г. молодой доктор философии поступает в штат Национального музея США на скромную должность копировщика в отдел этнологии. Он взялся за работу со свойственным ему энтузиазмом, что не осталось без внимания руководства музея. Через год он стал одним из научных сотрудников отдела, в октябре 1894 г. назначен помощником главного хранителя, а в 1908 г. главным хранителем. После 1910 г. У. Хью совмещал эту должность с должностью главного хранителя отдела антропологии.

Всю свою жизнь он был музейным работником. Лишь однажды, летом 1986 г., У. Хью принял участие в экспедиции док- тора Дж. У. Фьюкса в штат Аризона и югозападную Мексику. Это не могло не наложить отпечаток на научную деятельность, имевшую сугубо академическую направленность. Близость и доступность археологических и этнологических коллекций, знание истории их поступления в Национальный музей США, знакомство с необходимой научной литературой, включая работы на французском и итальянском языках, позволяли всесторонне изучать поставленные проблемы и тщательно готовить научные статьи. Помимо членства в Американской антропологической ассоциации (в 1924 г. избран ее председателем) доктор У. Хью был действительным членом, а с 1904 г. вице-президентом Американской ассоциации развития науки, генеральным секретарем и президентом Вашингтонского антропологического общества, членом Вашингтонской академии наук и Вашингтонского археологического общества, Американской ассоциации музеев, Общества американских художников и целого ряда других научных и общественных организаций. Он представлял Национальный музей США на четырех международных конгрессах американистов: в 1892 г. в Уэльве, в 1906 г. в Квебеке, в 1922 г. в Рио-де-Жанейро и в 1928 г. в Нью-Йорке. Доктора У. Хью хорошо знали и ученые в Европе, где он был избран членом Антропологического общества Парижа и Шведского общества антропологии и географии [Judd, 1936. P. 475].

У. Хью автор 148 работ, написанным по самым различным темам, но наибольшую известность получили его исследования по изучению огня и различным приборам и приспособлениям, необходимым для его получения. Начало было положено скромной обзорной статьей, посвященной распространению огневого насоса в различных уголках земли [Hough, 1888]. Она была опубликована в первом номере журнала «Американский антрополог», в котором, практически в каждом номере, печатались его работы. В 1889 г. появились небольшая заметка, посвященная японскому сакральному деревянному огниву [Hough, 1889a], и сообщение об эскимосском способе освещения жилищ, вышедшем в «Трудах Национального музея США» [Hough, 1889б]. На следующий год в «Ежегодном отчете Национального музея США» У. Хью опубликовал свою первую крупную работу

«Приборы для получения огня в Национальном музее Соединенных Штатов». В ней в систематизированном виде было представлено полное описание коллекции огневых приборов, хранящихся в главном музее страны [Hough, 1890a]. Помимо обширного текста в работу включено 60 таблиц с прекрасно выполненными черно-белыми рисунками, дающими полное представление о каждом из описываемых экземпляров. У. Хью был прекрасным художником и, еще работая копировщиком, отработал свое мастерство, с фотографической точностью изображая сложные по форме предметы. Их включение усилило описательный характер работы, придав ей глубину и масштабность. На наш взгляд, эта относительно ранняя публикация У. Хью является одной из фундаментальных англоязычных работ по сравнительному изучению огневых приборов, и не удивительно, что в 1928 г. она была переиздана в «Трудах Национального музея Соединенных Штатов» и вышла в виде отдельного издания [Hough, 1928a]. Наряду с крупной обобщающей работой У. Хью публиковал небольшие заметки, посвященные огневым приборам американских индейцев, предназначенные для справочных изданий и энциклопедий [Hough, 1901a; 1907].

Для американских исследователей, современников и коллег У. Хью, изучавших лучковые орудия, применяемые для сверления, его работы вызывали огромный интерес и зачастую пересекались по многим проблемам [МсСuire, 1896; Martin, 1934]. При этом он был открыт для дискуссий, всегда был готов принять замечания со стороны коллег, проявивших «доброжелательный интерес» к его работам и искренне благодарил их, признавая допущенные «небрежности» и выражая стремление исправить их в последующих публикациях [Hough, 1917]. Так было в случае с замечаниями профессора Гарвардского университета Д. Диксона, отметившего в работе У. Хью «Расселение людей в связи с изобретением методов получения огня» [Hough, 1916] ряд несоответствий. Речь шла о распространении на юго-востоке Азии, островах Тихого океана и в некоторых районах Африки и Австралии метода получения огня выпиливанием с помощью гибкого растительного шнура, многочисленные примеры которого были приведены в работах известного английского специа- листа в области изучения огневых приборов Н. Белфура [Dixon, 1916].

В своем основополагающем труде «Приборы для получения огня в Национальном музее Соединенных Штатов» У. Хью изложил ряд концептуальных положений, которые развивал в последующих исследованиях: в вышедшей все в том же 1890 г. статье «Первобытные способы получения огня» [Hough, 1890б] и статье «Способы получения огня» [Hough, 1892].

Все методы добычи огня индейцев Северной, Центральной и Южной Америки, эскимосов, айнов, японцев, сомалийцев, народов островов Тихого океана и австралийцев, огневые приборы которых описывал У. Хью, были объединены в четыре группы. В качестве основы деления использовались способ получения огня и тип огневых приборов, и в зависимости от их уровня эти народы относились к разным стадиям развития цивилизации. Согласно существующим в то время в науке стадиальным делениям культуры, У. Хью также считал, что трем ее этапам соответствуют определенные огневые приборы: «1. Дикари добывают огонь с помощью двух кусков дерева; 2. Варвары с помощью кремня и стали, или пирита; 3. Цивилизованный человек с помощью химических средств» [Ibid. Р. 360, 369]. Опираясь на принцип закономерности исторического развития, он и в последующих своих работах, написанных в 20–30-е гг. ХХ в., продолжал придерживаться упрощенной эволюционной схемы [Hough, 1925; 1932a].

По поводу получения огня с помощью каменных приспособлений У. Хью был сторонником точки зрения, согласно которой этот способ не мог появиться в примитивном обществе на самых ранних стадиях истории, поскольку он технологически сложнее, нежели получение огня с помощью трения. Ссылаясь на эксперименты с кремнем и пиритом, он отметил, что температура получаемой искры очень низкая и с ее помощью можно зажечь лишь легко воспламеняемый трут, который необходимо специально готовить, а для этого требуется более высокий уровень знаний. По его мнению, на ранней («дикой») стадии человеческой истории использовались деревянные огневые приборы, элементы которых уже сами по себе могли воспламеняться и играли роль трута [Hough, 1892. Р. 360, 369] 1.

Длительное сохранение традиции использования деревянных огневых приборов У. Хью связывал с «религиозным влиянием и уважением к старым обычаям». Он подчеркивал необходимость изучения устного творчества и, прежде всего, мифологии и фольклора разных народов, поскольку содержащиеся в них сведения могут дать представления о наиболее архаичных типах приборов для получения огня. Работая над увлекшей его темой, главный хранитель отдела этнологии Национального музея начал собирать и изучать мифы о происхождении огня у коренного населения Америки, что позволило ему изложить результаты многолетнего исследования на международном конгрессе американистов в Рио-де-Жанейро. В своем докладе он подчеркнул, что сравнительное изучение мифов о происхождении огня дает возможность выявить наиболее ранние связи, существовавшие между отдельными народами и расами, а также позволяет оценить культурный уровень людей древности. Мифы об огне, по мнению У. Хью, служат показателем «умственного развития» и технических знаний. О последнем могут свидетельствовать методы получения огня и связанные с ними огневые приборы [Hough, 1924. Р. 179–180].

Проанализировав около ста североамериканских мифов об огне, У Хью выделил шесть мифологических мотивов, лежащих в их основе. Оценивая проделанное им исследование, необходимо отметить, что оно соответствует уровню развития научных знаний того времени и стоит в одном ряду с классической работой Д. Фрезера «Мифы о происхождение огня» [Frezer, 1996].

Помимо исследования огневых приборов, У. Хью занимался изучением осветительных приспособлений и отопления жилищ разных народов мира, основываясь, как и при анализе огневых приборов, на точности наблюдений и сравнительном методе. В небольшой по объему работе, посвященной определению времени суток при помощи света и огня, У. Хью обобщил разновременные этнографические материалы и фольклорные данные, относящиеся к на- способами трутов пришли на основе многочисленных экспериментов и отечественные ученые Б. Ф. Порш-нев [1955. С. 64–65] и С. А. Семенов [1964. С. 180– 181].

родам Западной Европы, Америки, Китая, островов Тихого океана [Hough, 1893]. Анализируя коллекцию осветительных ламп американских и гренландских эскимосов, собранную в фондах Национального музея, У. Хью пришел к выводу, что их функциональные характеристики и технические особенности в значительной степени детерминированы природными различиями, в которых проживали различные группы аборигенов Северной Америки [Hough, 1898a; 1898б]. Как и в случае с изучением огневых приборов, распространение различных типов осветительных приспособлений напрямую связывалось с процессом расселения людей в разных уголках земли [Hough, 1901б; 1921]. В 1928 г. вместе с отдельным изданием коллекции приборов для получения огня, также отдельным изданием вышла его обобщающая работа, посвященная коллекции отопительных и осветительных приспособлений, хранящаяся в Национальном музее Соединенных Штатов [Hough, 1928а, 1928б]. Она явилась своеобразным итогом многолетней работы по изучению роли и значения огня в человеческой культуре. У. Хью вышел в отставку незадолго до своей смерти. Одна из последних его статей была написана для «Справочника скаутов» и посвящена описанию традиционных огневых приборов и их использованию [Hough, 1932б].

Оценивая вклад У. Хью в проблему изучения огня в человеческой культуре и связанных с его получением различных способов и приспособлений, необходимо учитывать то, что он сформировался как ученый во второй половине XIX в. и продолжал работать в XX в., включая всю его первую треть. В начале этого периода теоретической основой культурной антропологии служили методологические принципы эволюционизма и диффузионизма, находившиеся в острой конкурентной борьбе. В рамках первого направления акцент делался на независимость и самостоятельность культурных открытий, диффузионные исследования в первую очередь учитывали возможность заимствования.

Судя по опубликованным работам, У. Хью в течение всей научной деятельности оставался на позициях научного эволюционизма. Отталкиваясь от того, что построения в культурной антропологии основываются на фактах, он направлял все свои усилия на их изучение. Для него главным были точность наблюдений и сравнительный метод при работе с фактологическим материалом. Этот методический подход длительное время являлся характерным для большинства работ европейских и американских ученых.

Рубеж ХХ в., когда У. Хью уже сформировался как крупный ученый, был временем смены научной парадигмы и интеллектуального развития общественных наук. Появившееся в англоязычных странах, прежде всего в Великобритании, новое направление – функциональный анализ культуры, опирающийся на социологию и социальную психологию, ориентировался не на строгость научного доказательства, а на поиск функциональных связей, которые зачастую лишь предполагались. В США функциональный анализ принял другое направление: изучение взаимоотношений между личностью и культурным паттерном. С начала 20-х гг. школа психологической антропологии Ф. Боаса заняла господствующие позиции в американской антропологии. В ее рамках шел спор о превалировании биологических и социальных факторов в развитии человека [Неролл, 2005. С. 6–7].

У. Хью и в 20–30-е гг. оставался на прежних позициях, однако его нельзя отнести к классическим эволюционистам. Простота изложения его работ обманчива, за ней стоят теоретическая мысль и тщательно продуманная методология. Он понимал, что культурное развитие совершается не прямолинейно, но главным для него было то, что являлось ядром эволюционизма – поступательный, прогрессивный характер. С этим связана применяемая им последовательная практика широких этнографических и культурно-исторических сравнений.

Проделанная У. Хью работа, многие выводы и обобщения по конкретным вопросам не потеряли своего значения и с успехом используются в современной науке. Необходимо подчеркнуть, что выбранное им направление продолжает развиваться в американской культурной антропологии. В издаваемых в США «Обществом по изучению древних технологий» периодических бюллетенях и сборниках лучших публикаций из этих бюллетеней насчитывается более 60 статей и заметок, посвященных этнографическим огневым приборам и описаниям экспериментов по получению огня традиционными способами. Есть основания предполагать, что возникший в рамках эволюционизма интерес к таким темам, как происхождение огня, нашел отражение и в работах русских ученых. Ряд параллелей с работами А. Хью можно обнаружить в публикациях Д. Н. Анучина [1923], П. И. Борис-ковского [1980. С. 80–88] и ряда других отечественных этнографов и археологов.