Изучение полиморфизма генов липидного обмена и жирномолочности джерсейской породы коров на примере ООО имени Тимирязева

Автор: Зиннатов Ф.Ф., Ахметов Т.М., Тюлькин С.В., Якупов Т.Р., Зиннатова Ф.Ф., Николаева К.Ю., Зарубежнова Д.В.

Статья в выпуске: 1 т.257, 2024 года.

Бесплатный доступ

Молочному скотоводству, которому в последние годы активно помогает государство и демонстрирующему стабильные темпы роста производства молока, участвующему в формировании системы национальной продовольственной безопасности страны -рекомендуется приобретать коров джерсейской породы, животных с комплексным генотипом LEPttTG5tt, обладающих высоким удоем, демонстрирующих наивысшие результаты по содержанию жира и его массовой доли. Животные будут приносить прибыль, бизнес будет рентабельным легким и выгодным. А для получения успеха в селекционной работе, которая по большей части зависит от точности определения племенной ценности животных - обязательно использовать ДНК технологии, с целью накопления в стадах животных, имеющих желательные комплексные генотипы.

Гены, днк, коровы, молочная продуктивность, пцр

Короткий адрес: https://sciup.org/142240711

IDR: 142240711 | УДК: 636.2.034 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_257_91

Текст научной статьи Изучение полиморфизма генов липидного обмена и жирномолочности джерсейской породы коров на примере ООО имени Тимирязева

Сегодня молочное скотоводство – это одна из важных отраслей животноводства Российской Федерации, которая в последние годы активно поддерживается государством и демонстрирует стабильные темпы роста производства молока. Молочное животноводство активно участвует в формировании системы национальной продовольственной безопасности страны. Молоко – отличный источник витаминов и минералов, углеводов, особенно белка и кальция. Молочный жир содержит в своем составе незаменимые жирные кислоты. В состав молочного жира входят около 20 жирных кислот. Мечта каждого фермера иметь животных, которые будут приносить прибыль, а уход за ними и их содержание были бы легкими и выгодными. Для этого достаточно приобрести джерсейских коров. Джерсейскую породу коров считают одной из самых древних и жирномолочных. Назвали коров джерсейскими по причине места рождения, появились они на острове Джерси между Францией и Англией. Именно там началось разведение породы, как племенного скота, используя генетический материал нормандского и британского крупного рогатого скота. Для того, чтобы не было скрещиваний, в 1789 году запретили завозить на остров Джерси каких-либо коров. В племенную книгу порода была занесена в 1866 году, где были сведения о ее продуктивности. Джерсейская порода долго сохраняла свою чистокровность в связи с запретом властей на экспорт племенного скота. За пределы своей родины джерсейские животные были впервые вывезены только в начале 19 века. Изначально породу завезли в Англию и США. Затем порода получила широкое распространение по всему миру, в том числе и в России [1, 6].

Племенная работа в Республике Татарстан включает в себя внедрение новейших достижений в области ДНК-технологий, биотехнологии животных, генетики и селекции, ввиду того, что результативность работы селекционера в молочном скотоводстве напрямую связана с изучением генетических и паратипических факторов. Изучение и усовершенствование методов оценки племенных качеств в популяциях молочного скота для увеличения молочной продуктивности с применением ДНК-технологий, является востребованным во все времена, особенно в условиях геополитического положения и импортозамещения [7, 11].

Исследования многих отечественных и зарубежных авторов показывают возможность использования

ДНК-технологий в племенном деле, в частности ПЦР с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, которая приобретает большое значение для оценки генетического потенциала животных. Определение разнообразия одного и того же гена позволяет изучать наследственность на уровне нуклеиновых кислот с использованием генетических маркеров, что в свою очередь даёт возможность устанавливать наличие ценнейших вариантов генов, связанных с соответствующими хозяйственно-ценными признаками [1, 8].

Потенциальными генами-кандидатами, связанными с жирномолочностью коров, могут рассматриваться аллели генов лептина (LEP) и тиреоглобулина (TG5). Лептин -это гормон, оказывающий влияние на липидный обмен, потребление и баланс энергии, живую массу, показатели воспроизводства, а также на молочную продуктивность. Тиреоглобулин - это гликопротеин, который является предшественником гормонов щитовидной железы, оказывающий влияние на липидный метаболизм, ген тиреоглобулина связан с молочной продуктивностью, жирномолочностью и качественным составом молока [2, 3, 16].

Целью работы являлось, выявление полиморфизма генов липидного обмена LEP и TG5 с помощью ДНК-диагностики у коров джерсейской породы и изучение качественных и количественных показателей молочной продуктивности животных.

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственные опыты были проведены в ООО имени Тимирязева Балтасинского района Республики Татарстан (село Норма). Для этого нами были отобраны пробы крови (ДНК) у коров джерсейской породы в количестве 87 голов. Кровь у животных отбирали из хвостовой вены, с помощью вакуумных пробирок с 100мМ ЭДТА. Анализ качества молока, экспресс-оценку процентного содержания жира, сухого обезжиренного молочного остатка

(СОМО) и плотности в одной пробе свежего цельного молока - определение его состава проводили на анализаторе молока Клевер-2. Все исследуемые животные находились в одинаковых условиях технологического содержания, кормления и ветеринарного обслуживания.

Работы с ДНК проводились в отделе молекулярных исследований Татарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Генетический материал (ДНК) выделяли стандартным набором «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» (Россия) предназначенным для экстракции нуклеиновых кислот из биологического материала.

Амплификацию фрагментов гена тиреоглобулина (TG5) осуществляли с помощью следующих праймеров:

TG5-F: 5‘-GGG-GAT-GAC-TAC-

GAG-TAT-GAC-TG-3’,

TG5-R: 5‘-GTG-AAA-ATC-TTG-

TGG-AGG-CTG-TA-3’.

и для тетрапраймерной амплификации фрагментов гена лептина (LEP):

LEP-F1: 5‘-GAC-GAT-GTG-CCA-

CGT-GTG-GTT-TCT-TCT-GT-3 ‘,

LEP-R1: 5 ‘-CGG-TTC-TAC-CTC-

GTC-TCC-CAG-TCC-CTC-C-3',

LEP-F2: 5‘-TGT-CTT-ACG-TGG-

AGG-CTG-TGC-CCA-GCT-3 ‘,

LEP-R2: 5‘-AGG-GTT-TTG-GTG-

TCA-TCC-TGG-ACC-TTT-CG-3 ',

Амплификацию проводили с 2 мкл ДНК-образца, общий объем реакционной смеси в одной пробирке составлял 20 мкл. Для проведения рестрикционного гидролиза гена тиреоглобулина использовался фермент эндонуклеаза BstX2 I. Пробы расщепляли согласно рекомендации протокола производителя. Смесь помещали в термостат (Binder, Германия) на 2 часа при 37°С.

Затем методом горизонтального электрофореза в 2-2,5 % агарозном геле определяли молекулярный вес продуктов ПЦР-ПДРФ-анализа. Для приготовления геля использовали агарозу, трис-боратный буфер (TBE-буфер), 10 %-ный бромистый этидий 5мкл. Электрофорез проведен при 200мА, 150В, 20Вт (Эльф-8, ДНК-

Технология, Россия). Результаты электрофореза детектировали с помощью видеодокументирующей системы GelDoc (BioRad, США).

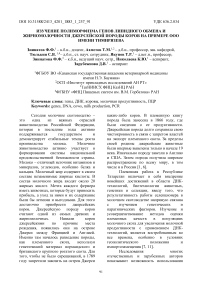

Результат исследований. В результате амплификации ДНК лейкоцитов крови коров джерсейской породы в тетрапраймерной ПЦР и последующего анализа продуктов амплификации методом горизонтального электрофореза были получены специфические фрагменты гена LEP длиной 239 пар нуклеотидов, также было выявлено два аллеля лептина – С и Т и три генотипа – LEPТТ, LEPCT и LEPСС. Гомозиготному генотипу ТТ соответствует 239/131 п.н., гетерозиготному генотипу CT – 239/164/131 п.н., гомозиготному генотипу СС – 239/164 п.н. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты ПЦР-ПДРФ гена LEP крупного рогатого скота с праймерами F1, R1, F2, R2. Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp + 50 bp; 1, 4 – генотип CT (239/164/131 п.н.); 2, 3 – генотип СС (239/164 п.н); 5, 6 – генотип ТТ (239/131 п.н.)

Из 87 исследованных животных по гену LEP, 19 коров оказались носителями гомозиготного генотипа ТТ, 36 коров имели гетерозиготный генотип CT, 32 коровы – гомозиготный генотип СС. Частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ составила 21,8%, гетерозиготного генотипа CT – 41,4 %, гомозиготного генотипа СС – 36,8 %. Частота встречаемости аллеля Т – 0,45, аллеля С – 0,55. Проведенное исследование воздействия полиморфизма гена лептина на молочную продуктивность 87 коров, принадлежащих ООО имени Тимирязева Балтасинского района Республики Татарстан, показало, что коровы с гомозиготным генотипом LEPTT имеют самый высокий удой - в среднем 6976,3 кг молока. Коровы с гетерозиготным генотипом LEPCТ имеют более низкий удой в среднем 6745 кг, а у коров с гомозиготным генотипом LEPСC наблюдается наименьший удой - 6462,8 кг.

Наибольшее содержание жира наблюдается у коров с генотипом LEPTT – 7,28 %; на втором месте группа коров с генотипом LEPСТ – 6,08%; наименьшее содержание жира в молоке у коров с гомозиготным генотипом LEPCC – 5,46%.

Распределение белка в молоке оказалось следующим: коровы с генотипом LEPTT – 3,82%, с генотипом LEPCC – 3,98% и с генотипом LEPCT – 3,95% (Таблица 1).

Таблица 1 – Продуктивность коров с различными генотипами по гену LEP

|

Генотип LEP |

Показатели продуктивности коров |

||||

|

Удой, кг |

Жир, % |

Белок, % |

Массовая доля жира, кг |

Массовая доля белка, кг |

|

|

TT (n=19) |

6976,3 + 1083,04 |

7,28 + 0,86 |

3,82 + 0,40 |

507,87 + 9,31 |

266,49 + 4,33 |

|

CT (n=36) |

6745 + 1085,07 |

6,08 + 0,94 |

3,98 + 0,49 |

410,1 + 10,2 |

268,45 + 5,32 |

|

CC (n=32) |

6462,8 + 1021,68 |

5,46 + 0,86 |

3,95 + 0,39 |

352,87 + 8,79 |

255,28 + 3,98 |

Таким образом, коровы с гомозиготным генотипом лептина LEPTT имеют лучшие количественные показатели молочной продуктивности, чем коровы с генотипом LEPCC. Их средний удой составляет 6976,3 кг, что на 513,5 кг больше, чем у коров с генотипом LEPCC. Коровы с генотипом LEPTT также имеют наибольшую жирномолочность – 7,28 % и при среднем удое в 6976,3 кг выдают 507,87 кг молочного жира и массовая доля жира на 155 кг больше у данной группы коров.

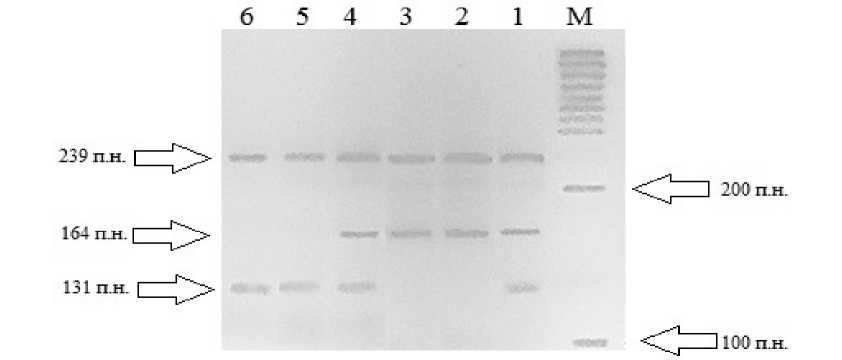

В результате амплификации ДНК лейкоцитов крови коров джерсейской породы с парой праймеров TG5-F: 5′-GGG-

GAT-GAC-TAC-GAG-TAT-GAC-TG-3′ и

TG5-R: 5′-GTG-AAA-ATC-TTG-TGG-

AGG-CTG-TA-3′ были получены специфические фрагменты гена TG5 длиной 548 пар нуклеотидов. После дальнейшего рестрикционного гидролиза продуктов амплификации с ферментом BstX2I и электрофоретического разделения фрагментов в агарозном геле в гене TG5 исследуемых коров выявлено два аллеля С и Т и три генотипа TG5ТТ, TG5СТ, TG5СС. Гомозиготному генотипу ТТ соответствуют фрагменты 473/75 п.н., гетерозиготному генотипу СТ – 473/295/178/75 п.н., гомозиготному генотипу СС – 295/178/75 п.н. (Рисунок 1).

Рисунок 2 – Результаты ПЦР-ПДРФ гена TG5 крупного рогатого скота с праймерами TG5-F, TG5-R и эндонуклеазным расщеплением ферментом BstX2 I. Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp + 50 bp; 1 – генотип ТТ (473/75 п.н); 2, 3, 6, 8 – генотип СС (295/178/75 п.н); 4, 5, 7 – генотип СТ (473/295/178/75 п.н.)

Из 87 исследованных животных по гену TG5, 15 коров оказались носителями гомозиготного генотипа ТТ, 46 коров имели гетерозиготный генотип СТ, 26 коров – гомозиготный генотип СС. Частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ составила 17,24 %, гетерозиготного генотипа СТ – 52,87 %, гомозиготного генотипа СС – 29,89 %. Частота встречаемости аллеля Т – 0,46, аллеля С – 0,54.

Результаты исследования влияния полиморфизма гена тиреоглобулина на молочную продуктивность были получены путем анализа 87 коров, принадлежащих

ООО имени Тимирязева Балтасинского района Республики Татарстан. Было выявлено, что наибольший удой был у коров с желательным гомозиготным генотипом TG5TT - в среднем 6944,67 кг молока, у коров с гетерозиготным генотипом TG5СT - 6707,61 кг, а у коров с гомозиготным генотипом TG5CC -наименьший удой – 6517,69 кг.

Наибольшее содержание жира наблюдается у коров с генотипом TG5TT – 6,63 %; на втором месте группа коров с генотипом TG5CT – 6,19 %; наименьшее содержание жира в молоке у коров с генотипом TG5CC – 5,68 % (Таблица 2).

Таблица 2 – Продуктивность коров с различными генотипами по гену TG5

|

Генотип TG5 |

Показатели продуктивности коров |

||||

|

Удой, кг |

Жир, % |

Белок, % |

Массовая доля жира, кг |

Массовая доля белка, кг |

|

|

TT (n=15) |

6944,67 + 1068,09 |

6,63 + 1,04 |

3,9 + 0,29 |

460,4 + 11,11 |

270,84 + 3,10 |

|

CT (n=46) |

6707,61 + 1105,99 |

6,19 + 1,18 |

3,95 + 0,41 |

415,2 + 13,05 |

264,95 + 4,53 |

|

CC (n=26) |

6517,69 + 1028,00 |

5,68 + 0,90 |

3,93 + 0,54 |

370,2 + 9,25 |

256,15 + 5,55 |

Анализ трех полиморфных локусов, отвечающих за характеристики молочной продуктивности, показал, что есть связь между качественными и количественными показателями лактации. Изучение влияния полиморфизма гена TG5 на лактацию показало, что у животных с генотипом TG5TT продуктивность за 305 дней лактации была выше, чем у животных с генотипом TG5CC - разница составляла 426,98 кг. Коровы, обладающие генотипом TT, опережали своих собратьев с генотипом CC по содержанию жира в молоке на 0,95% и по массовой доле жира - 90,2 кг.

Исследованиями показано, что удой, содержание жира и белка в молоке определяются комплексным сочетанием генотипов, поэтому были осуществлен глубокий анализ частоты встречаемости сочетаний генотипов генов LEP и TG5 в комплексном варианте. В результате анализа встречаемости комплексных генотипов среди 87 коров было выявлено 9 различных комплексных генотипов.

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров в зависимости от комплексных генотипов генов LEP и TG5

|

Генотип |

Количество |

Показатели молочной продуктивности |

|||||

|

Голов |

% |

Удой, кг |

Жир, % |

Белок, % |

Массовая доля жира, кг |

Массовая доля белка, кг |

|

|

LEPCCTG5CC |

12 |

13,8 |

6624,17 + 944,46 |

5,17 + 0,80 |

3,93 + 0,41 |

342,47 + 7,56 |

260,33 + 3,87 |

|

LEPCCTG5CT |

14 |

16,1 |

6119,29 + 790,00 |

5,36 + 0,56 |

3,98 + 0,37 |

327,99 + 4,42 |

243,55 + 2,92 |

|

LEPCCTG5TT |

6 |

6,9 |

6941,67 + 1330,47 |

6,3 + 1,04 |

3,92 + 0,36 |

437,33 + 13,84 |

272,11 + 4,79 |

|

LEPCTTG5CC |

10 |

11,5 |

6496 + 1080,65 |

5,92 + 0,73 |

3,79 + 1,41 |

384,56 + 7,89 |

246,2 + 15,24 |

|

LEPCTTG5CT |

19 |

21,8 |

6788,95 + 837,04 |

6,02 + 0,84 |

3,95 + 0,29 |

408,69 + 7,03 |

268,16 + 2,43 |

|

LEPCTTG5TT |

7 |

8 |

6981,43 + 958,17 |

6,49 + 0,77 |

3,89 + 0,20 |

453,09 + 7,38 |

271,58 + 1,92 |

|

LEPTTTG5CC |

4 |

4,7 |

6252,5 + 1080,77 |

6,65 + 0,32 |

4,28 + 0,13 |

415,79 + 3,46 |

267,61 + 1,41 |

|

LEPTTTG5CT |

13 |

14,9 |

7222,31 + 1061,92 |

7,34 + 0,90 |

3,68 + 0,37 |

530,12 + 9,56 |

265,78 + 3,93 |

|

LEPTTTG5TT |

2 |

2,3 |

6825 + 115,00 |

8,15 + 0,25 |

3,75 + 0,25 |

556,24 + 0,29 |

255,94 + 0,29 |

В результате проведенных исследований с применением ДНК технологий было выявлено, что коровы с комплексным генотипом LEPTTTG5CT обладают наивысшим удоем – 7222,31 кг, демонстрируют неплохие результаты по содержанию жира, в частности, процентное содержание жира составляет 7,34 %, а массовая доля жира - в среднем 530,12 кг. Из числа исследованных коров всего 14,9 %, владеют таковым комплексным генотипом. Коровы с генотипом LEPTTTG5TT имеют высокий уровень удоя – 6825 кг., и самый высокий показатель содержания жира – 8,15% и наивысшую массовую долю жира 556,24 кг, однако таких коров 2,3%. Большинство коров обладают генотипом LEPСTTG5СT, который характеризуется средними значениями по всем показателям (Таблица 3).

Заключение. Молочному скотоводству, которому в последние годы активно помогает государство и демонстрирующему стабильные темпы роста производства молока, участвующему в формировании системы национальной продовольственной безопасности страны -рекомендуется приобретать коров джерсейской породы, животных с комплексным генотипом LEPTTTG5TT, обладающих высоким удоем, демонстрирующих наивысшие результаты по содержанию жира и его массовой доли. Животные будут приносить прибыль, бизнес будет рентабельным легким и выгодным. А для получения успеха в селекционной работе, которая по большей части зависит от точности определения племенной ценности животных – обязательно использовать ДНК технологии с целью накопления в стадах животных, имеющих желательные комплексные генотипы.

Список литературы Изучение полиморфизма генов липидного обмена и жирномолочности джерсейской породы коров на примере ООО имени Тимирязева

- Антипина, В. П. Характерные особенности джерсейской породы крупного рогатого скота / В. П. Антипина, Ю. А. Оконешникова, И. П. Иванова // XVII International scientific conference. – 2021. – № 4. – С. 97-99.

- Алимов, А. М. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / А. М. Алимов, Т. Р. Якупов, Ф. Ф. Зиннатов, Н. Р. Касанова. – Казань. – 2019. – 242 с.

- Ахметов, Т. М. Генотипирование коров по локусам каппа-казеина, беталактоглобулина и BLAD-мутации / Т. М. Ахметов, С. В. Тюлькин, Э. Ф. Валиуллина // Ученые записки КГАВМ. – Казань. – 2011. – Т. 205. – С. 11-17.

- Амерханов, Х. А. Состояние и развитие молочного скотоводства в Российской Федерации / Х. А. Амерханов // Молочное и мясное скотоводство. – 2017. – № 1. – С. 2-5.

- Ганиев, А. С. Полиморфизм гена жирномолочности крупного рогатого скота / А. С. Ганиев, Р. Р. Шайдуллин // Ученые записки казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2015. – С. 30-35.

- Зимняков, В. М. Состояние, проблемы и перспективы производства молока в России / В. М. Зимняков, Г. В. Ильина, А. М. Зимняков // Техника и технологии в животноводстве. – 2023. – № 1(49). – С. 4-10.

- Зиннатова, Ф. Ф. Межлинейный полиморфизм гена каппа-казеина в популяции первотелок крупного рогатого скота / Ф. Ф. Зиннатова, Ю. Р. Юльметьева, Ф. Ф. Зиннатов, Ш. К. Шакиров // Вопросы нормативно- правового регулирования в ветеринарии. – 2015. –№ 4. – С. 180-183.

- Зиннатова, Ф. Ф. Взаимосвязь полиморфизма гена бета-лактоглобулина с молочной продуктивностью у коров и коров первотелок / Ф. Ф. Зиннатова, А. М. Алимов, Ф. Ф. Зиннатов //Ученые записки КГАВМ. – 2012. – № 211. – С. 206-209.

- Рахматов, Л. А. Химический состав молока свиноматок разного генотипа / Л. А. Рахматов, М. А. Сушенцова // Актуальные проблемы животноводства, ветеринарной медицины, переработки сельскохозяйственной продукции и товароведения. Материалы международной научно-практической конференции ФГОУ ВПО ВГАУ. – Воронеж. – 2010. – С. 65-66.

- Рахматов, Л. А. Взаимосвязь и развитие поросят с молочностью и химическим составом молока свиноматок // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – 2011. – № 205. – С. 177-184.

- Рахматов, Л. А. Результаты использования быков производителей чернопестрой породы / Л. А. Рахматов, М. А. Сушенцова, Р. Р. Муллахметов [и др.] // Учёные записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – Казань. – 2020. – Т. 244. – С. 158-163

- Тюлькин, С. В. Применение ДНК-диагностики для выявления рецессивных мутаций у сельскохозяйственных животных / С. В. Тюлькин, И. И. Гиниятуллин, Т. М. Ахметов, Л. А. Рахматов, Ф. М. Нургалиев, Р. Р. Вафин // Cборник трудов VIII Всероссийской научно- практической конференции с международным участием. – Москва. – 2014. – Т. 2. – С. 524-525.

- Хисамов, Р. Р. Лактационная деятельность коров-первотелок в условиях роботизированного доения / Р. Р. Хисамов, Л. Р. Загидуллин, Р. Р. Каюмов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2021. – Т. 246 (№ 2). – С. 256-261.

- Zinnatov, F. F. Identification of relationship of polymorphic variants of lactoferrin gene (LTF) in cows with milk production indicators depending on their lineage / F. F. Zinnatov, F. F. Zinnatova, T. M. Akhmetov, R. A. Volkov [et al.] // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2020. – P. 548. – 042038.

- Tyul’kin, S. V. Polymorphism of Somatotropin, Prolactin, Leptin, and Thyreoglobulin Genes in Bulls / S. V. Tyul’kin, T. M. Akhmetov, E. F. Valiullina, R. R. Vafin // Russian Journal of Genetics: Applied Research. – 2013. – V. 3 (3). – P. 222-224.

- Vafin, R. R. Development of PCR methods for cattle genotyping by allelic variants of dgat1 gene / R. R. Vafin [et all.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Т. 7. – № 2. – P. 2075-2080.