Изучение процесса экстракции белка из рапсовой муки

Автор: Яковлева А.А., Ущаповский В.И., Зайцева Л.А., Миневич И.Э.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определение рациональных технологических параметров экстракции белка из рапсовой муки для дальнейшего масштабирования процесса. Задачи: изучение влияния гидромодуля, продолжительности экстракции, pH, температуры и концентрации экстрагента на выход белка в экстракт; определение рациональных параметров экстракции. Исследование проводили на базе лаборатории переработки лубяных культур ФНЦ лубяных культур в г. Тверь. Объект исследования - полуобезжиренная рапсовая мука, которую получали из фракции ядер семян рапса (содержание примесей оболочек - 2 %). Физико-химические показатели рапсовой муки: содержание белка составило 32 %; жира - 16; зольность - 6; влажность - 7 %. Для определения влияния каждого из параметров экстракции на выход белкового продукта в экстракт был составлен набор матриц параметров. В полученных белковых экстрактах определяли количество сухого остатка и содержание белка методом Кьельдаля по ГОСТ 10846-74. Остаток сырья высушивали в сушильном шкафу в течение 3 ч при температуре 100 °C. Все исследования проводили в 3-кратной повторности. Математический анализ полученных данных проводили с использованием программы MS Excel. В результате варьирования параметров с использованием разработанного набора матриц были определены рациональные параметры экстракции: гидромодуль - 15, продолжительность экстракции - 1,5 ч, pH - 10, температура - 50 °C, концентрация экстрагента - 0,3 моль/л. Выход целевого продукта при описанных выше условиях составил 61,6 %. Полученные результаты являются основой для разработки технологии получения белка из рапсового сырья.

Переработка растительного сырья, семена рапса, масличные семена, фракция ядра семян рапса, рапсовая мука, экстракция, протеины

Короткий адрес: https://sciup.org/140309923

IDR: 140309923 | УДК: 577.112+633.85 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-3-219-228

Текст научной статьи Изучение процесса экстракции белка из рапсовой муки

Введение. Рапс ( Brassica napus ) – растение из семейства капустных, которое выращивается прежде всего для производства масличных семян, богатых ценным белком и маслом с оптимальным соотношением жирных кислот. В настоящее время он культивируется более чем в 30 странах. В России по посевным площадям и объему производства масла рапс идет после подсолнечника и сои на третьем месте среди масличных культур [1]. Рапс является многофункциональной культурой, которая находит свое применение в пищевой, сельскохозяйственной, технической и медицинских отраслях. За последние 10 лет посевные площади рапса увеличились в 2 раза – общая площадь выращивания ярового и озимого рапса в 2011 г. занимала 894 тыс. га, а в 2022 г. – 2,3 млн га [2].

Семена рапса характеризуются высоким содержанием жира и белка. Химический состав рапса зависит от вида и сорта, условий произрастания, погодных условий и вносимых удобрений и варьирует по содержанию: 38–48 % липидов, 18–32 % хорошо сбалансированного по

аминокислотному составу белка, 5–9 % клетчатки, 4–5 % минеральных веществ [3–5].

Жмых рапса, который является побочным продуктом после отжима масла, используется в качестве ингредиента кормов для животных. В пищевых технологиях практически не применяется, несмотря на присутствие белков, содержащих все незаменимые аминокислоты [6]. В белковом комплексе семян рапса большая часть ( > 80 %) приходится на альбуминовую и глобулиновую фракции. Белки рапса в основном состоят из двух основных запасных белков: кру-циферина (12S глобулина с молекулярной массой 300–310 кДа) и напина (1,7-2S альбумина с молекулярной массой 12,5–14,5 кДа) [6]. Аминокислотный профиль белков рапса, по которому оценивают качество белков, хорошо сбалансирован [7]. Белки рапса, как и белки соевых бобов, являются полноценными и могут использоваться в пищевых целях и в кормах для животных. Аминокислотный состав белков рапса в сравнении с соей и подсолнечником представлен в таблице 1 [8, 9].

Таблица 1

|

Аминокислота |

Семена |

|||

|

Рапс [8] |

Соя [8] |

Подсолнечник [9] |

||

|

s Ф 05 CO Ф ZE |

Валин |

4,12 |

4,16 |

5,29 |

|

Гистидин |

2,53 |

2,44 |

2,79 |

|

|

Изолейцин |

3,33 |

4,04 |

4,4 |

|

|

Лейцин |

6,96 |

7,68 |

6,92 |

|

|

Лизин |

4,78 |

6,43 |

3,87 |

|

|

Метионин |

1,57 |

1,17 |

2,26 |

|

|

Треонин |

4,37 |

3,98 |

3,7 |

|

|

Триптофан |

2,97 |

2,63 |

1,57 |

|

|

Фенилаланин |

3,82 |

4,99 |

5,32 |

|

|

^ 2 Ф 05 co |

Аланин |

4,23 |

4,23 |

4,59 |

|

Аргинин |

6,79 |

7,36 |

10,12 |

|

|

Аспарагиновая кислота |

8,34 |

11,6 |

10,02 |

|

|

Глицин |

4,92 |

4,04 |

5,35 |

|

|

Глутаминовая кислота |

19,1 |

19,4 |

22,45 |

|

|

Пролин |

5,58 |

5,21 |

3,61 |

|

|

Серин |

4,15 |

5,36 |

4,05 |

|

|

Тирозин |

2,68 |

3,73 |

3,21 |

|

|

Цистеин |

1,78 |

1,13 |

0,31 |

|

Аминокислотный профиль сои, рапса и подсолнечника, г/100 г белка Aminokislotnyj profil' soi, rapsa i podsolnechnika, g/100 g belka

Как и белки семян сои и подсолнечника белок рапса содержит весь спектр незаменимых аминокислот. Согласно данным таблицы 1, большинство незаменимых аминокислот в рапсе находятся на среднем уровне между соей и подсолнечником. Например, содержание валина в рапсе (4,12 г/100 г белка) близко к сое (4,16 г/100 г белка). Аналогично и с другими аминокислотами, такими как гистидин, изолейцин и лейцин. Данные по аминокислотному составу демонстрируют, что содержание триптофана (2,97 г/100 г белка) в рапсе выше, чем в сое (2,63 г/100 г белка) и подсолнечнике (1,57 г/100 г белка). Триптофан важен для синтеза серотонина, влияющего на настроение и сон. Также в рапсе содержание метионина, который участвует в метаболических процессах, выше (1,57 г/100 г белка), чем в сое (1,17 г/100 г белка). По показателям цистеина, который способствует улучшению антиоксидантной защиты клеток, белок рапса превосходит (1,78 г/100 г белка) белок сои (1,13 г/100 г белка) и подсолнечника (0,31 г/100 г белка). Рапс представляет собой ценный источник белка с аминокислотным составом, который в целом соответствует уровню других масличных семян. Учитывая особенности его аминокислотного состава: высокое содержание триптофана, метионина и цистеина, белок рапса может быть полезен в составе пищевых продуктов и кормов, а также в комбинациях с другими источниками белка.

Белки масличных культур имеют высокую степень усвояемости – до 85 %, в частности белок рапса – от 70 до 84 % [10]. Однако в семенах рапса содержатся антипитательные соединения, которые снижают качество белка: придают специфический аромат и горький вкус. В частности, это глюкозинолаты – класс вторичных метаболитов, которые относятся к фенольным соединениям, содержащим серу и азот. Их концентрация в семенах рапса и продуктах его переработки варьирует от 0,5 до 6 % в зависимости от сорта [11]. Присутствие глюкозино-латов в рапсе может негативно влиять на здоровье человека и животных, так как при действии фермента мирозиназы в процессе обработки сырья возможен ферментативный гидролиз глюкозинолатов с образованием токсичных соединений: изотиоцианата, нитрила и тиоцианата [12]. Снижение влияния глюкозинолата можно достичь путем термической обработки [13]. Несмотря на это, некоторые изотиоцианаты растительного происхождения являются биологически активными соединениями. Сегодня используются низкоглюкозинолатные сорта семян рапса, где содержание глюкозинолатов не превышает 1 %, а эруковой кислоты, которая содержится в масле и негативно влияет на организм человека, вызывая нарушения липидного обмена, не выше 2 % [14]. Анализ химического состава семян рапса показывает, что распространение сортов семян с низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов увеличивает возможность использования семян рапса не только для получения масла, но и белковых продуктов. Белки рапса могут использоваться не только в пищевых, но также и в технических целях в качестве компонента при производстве полимеров, покрытий, клеев и моющих средств, что становится особенно актуальным в условиях растущего спроса на биоразлагаемые материалы [15].

В настоящее время существует множество методов выделения белка из растительного сырья. Наиболее распространенный способ выделения белка включает прямую экстракцию сырья, осаждение его в изоэлектрической точке кислотой, центрифугирование и высушивание [16].

Экстракцию белка рапсового сырья обычно проводят с использованием водных или солевых экстрагентов при щелочных значениях pH [17]. В результате выход белковых продуктов может достигать 60–80 % [18]. Экстракция растительных белков с использованием солевых растворов минимизирует конформационные изменения белка и его денатурацию и приводит к выходу меньшего количества нежелательных фенольных соединений, что позволяет сохранить функциональные свойства продукта по сравнению со щелочной экстракцией [19]. Высокие значения рН и температуры при экстракции способствуют увеличению выхода белка, но вместе с этим крайне щелочные условия приводят к денатурации белка, снижению его растворимости, уровня незаменимых аминокислот и ухудшению усвояемости продукта. Экстракция при сильном щелочном pH также может способствовать образованию продукта с темным цветом и появлению неприятного вкуса из-за соэкстракции вторичных метаболитов, таких как глюкозинолаты и фенольные соединения, которые впоследствии окисляются до хинонов и способны взаимодействовать с белками, что в свою очередь приводит к образованию продуктов с нежелательными функциональными свойствами [7, 20]. В исследовании [21] белок выделяли из рапсового шрота путем щелочной экстракции (pH 8,0–13,0) с последующим кислотным осаждением (pH 3,0–5,5). Максимальный выход белка (65,08 %) был получен при рН экстракции 9,0 и рН осаждения 4,5. Было показано [21], что при варьировании pH экстракции можно регулировать цвет, содержа- ние D-аминокислот, глюкозинолатов, синапина, выход белка, его структуру, состав (аминокислоты, пептиды и другие компоненты) и функциональные свойства.

Подбор условий экстракции белка из рапсового сырья является актуальной задачей научных и производственных организаций.

Цель исследования – определение рациональных технологических параметров экстракции белка из рапсовой муки для дальнейшего масштабирования процесса.

Задачи: изучение влияния гидромодуля, продолжительности экстракции, рН, температуры и концентрации экстрагента на выход белка в экстракт; определение рациональных параметров экстракции.

Объекты и методы. В качестве сырья использовали фракцию ядер семян рапса, предоставленную доктором технических наук С.В. Зверевым (АО «ГК МЕЛКОМ», г. Тверь). Фракция ядер была получена при обрушивании семян рапса и содержала не более 2 % примеси оболочки.

В условиях нашей лаборатории сырье обрабатывали гексаном (хч) в течение 2 ч при температуре 60 °C (2 цикла). Гексан имеет температуру кипения 68 °C и является хорошим растворителем масел с точки зрения их избирательности [22].

В качестве экстрагента использовали раствор NaCl, навеска сырья составляла 10,0 г. Отделение экстракта проводили центрифугированием при 4000 об/мин в течение 20 мин («Ар-мед»: 80-2S, Россия).

В полученном экстракте определяли сухой остаток и содержание белка методом Кьельдаля по ГОСТ 10846-74. Остаток сырья высушивали в сушильном шкафу (ШС-80-01 СПУ, Россия) в течение 3 ч при температуре 100 °C.

Все исследования проводили в 3-кратной повторности. Математический анализ данных проводили с использованием пакета программ MS Exсel.

Результаты и их обсуждение. Рапсовые жмыхи и шроты, полученные из обрушенных семян, являются экономически выгодным вариантом, при котором можно получать белковые продукты с высокой добавленной стоимостью [14, 23]. Удаление оболочки семян улучшает как качество масла, так и побочных продуктов, увеличивая содержание белка и уменьшая количество антипитательных веществ, характерных для конкретной культуры.

Для исследований использовали полуобез- именовали как рапсовая мука, характеристика жиренную фракцию ядер семян рапса, которую представлена в таблице 2.

Физико-химические показатели сырья, %

Physico-chemical parameters of raw materials, %

В качестве переменных показателей процесса экстракции использовали: соотношение сырья и экстрагента (Г), продолжительность процесса (t), температуру (Т), концентрацию экстрагента (в данном случае молярность) (М), рН

среды. Интервалы варьирования параметров экстракции представлены в таблице 3.

В качестве выходных параметров определяли сухой остаток экстракта (г) и содержание белка в экстракте (г).

Таблица 3

Таблица 2

|

Показатель |

Фракция ядра рапса |

Рапсовая мука |

|

Содержание белка |

21,0±1,05 |

32,0±1,60 |

|

Содержание жира |

37,4±1,87 |

16,2±0,81 |

|

Влажность |

5,3±0,27 |

6,8±0,34 |

|

Зольность |

3,6±0,18 |

6,4±0,32 |

Матрица параметров экстракции белка из рапсовой муки Matrix of protein extraction parameters from rapeseed flour

Влияние каждого параметра на процесс экстракции определяли с использованием матрицы А3. На рисунках 1–3 представлены результаты варьирования параметров экстракции.

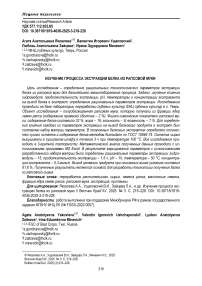

Влияние гидромодуля (рис. 1, а ): количество сухого остатка экстракта, начиная со значения гидромодуля от 5 до 10, меняется на 58 %, затем происходит незначительный рост этого параметра. Гидромодуль 15 является наиболее эффективным параметром с точки зрения дальнейшего

масштабирования. Гидромодуль 25 (несмотря на увеличение сухого остатка на 19 %) даже в условиях малых производств может значительно осложнить технологическую линию.

Анализ влияния продолжительности экстракции показал незначительные изменения в количестве сухого остатка (до 5 %) (рис. 1, б ), в результате чего выбрана средняя продолжительность экстракции 1,5 ч.

Рис. 1. Влияние гидромодуля (а) и продолжительности экстракции (б) на экстракцию белка из рапсовой муки

|

Параметр |

Набор параметров |

||||

|

А1 |

А2 |

А3 |

А4 |

А5 |

|

|

Г |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

|

t, ч |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

|

рН |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Т, °C |

22 |

40 |

50 |

60 |

70 |

|

М NaCl , моль/л |

0 |

0,05 |

0,1 |

0,3 |

0,5 |

Effect of hydromodule (a) and extraction duration (б) on protein extraction from rapeseed flour

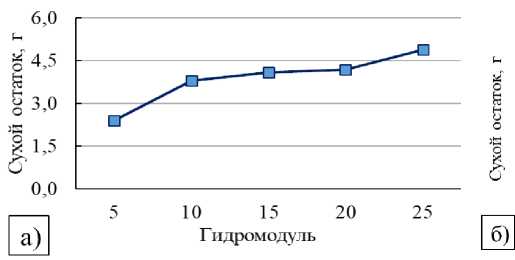

При варьировании таких параметров, как температура, концентрация экстрагента и рН, регистрировали содержание белка. Данные только по сухому остатку не показательны, температура может влиять на процесс денатурации белка и конкурентную соэкстракцию других веществ, из-

менение концентрации соли влияет на количество сухого остатка из-за перехода соли в исследуемый экстракт, уровень рН может влиять на структуру и растворимость белка.

На рисунке 2 представлены данные о влиянии М и Т на эффективность экстракции белка.

Рис. 2. Влияние молярности экстрагента (а) и температуры процесса (б) на экстракцию белка из рапсовой муки

Effect of extraction agent molarity (a) and process temperature (б) on protein extraction from rapeseed flour

По данным рисунка 2, а , при концентрации соли 0,3 моль/л наблюдался максимальный выход белка в экстракт, рост содержания сухого остатка объясняется увеличением концентрации NaCl. Анализируя данные рисунка 2, б, можно предположить, что при повышении температуры происходит образование различных белково-фенольных комплексов, которые могут оказывать существенное влияние на растворимость и структуру белка, его термическую стабильность, гидрофобность и изоэлектрическую точку [24].

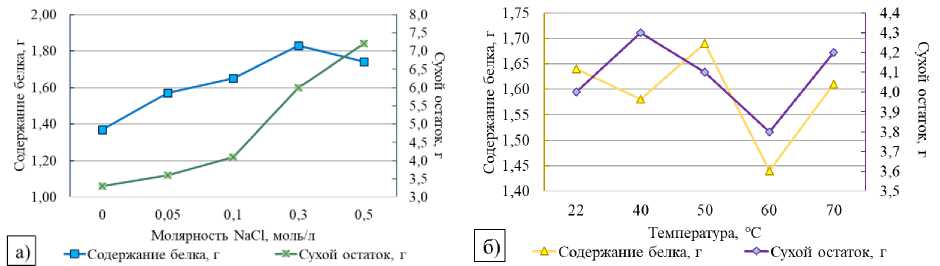

Для выбора значения рН среды были проведены эксперименты, результаты которых отображены на рисунке 3. Снижение сухого остатка при рН выше 10, вероятно, может происходить из-за образования нерастворимых комплексов, которые плохо экстрагируются. Значение рН 10,0 является наиболее рациональным, так как при дальнейшем увеличении рН происходит изменение цвета экстракта, что негативно отражается на внешнем виде белка.

-■-Сухой остаток, г

-•-Количество белка, г

Рис. 3. Влияние рН среды на экстракцию белка из рапсовой муки

Effect of the pH of the medium on protein extraction from rapeseed flour

На основании проведенных исследований были составлены дополнительные матрицы параметров и определен выход белка (табл. 4).

Как следует из полученных данных, максимальный выход белка (61,6 % в сухом остатке экстракта) соответствовал набору параметров матрицы А7.

Таблица 4

|

Параметр |

Набор параметров |

|||

|

А6 |

А7 |

А8 |

А9 |

|

|

Г |

15 |

15 |

15 |

15 |

|

t, ч |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

рН |

10 |

10 |

9 |

11 |

|

Т, °С |

40 |

50 |

50 |

50 |

|

М NaCl , моль/л |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

Содержание белка, г |

1,68 |

1,97 |

1,89 |

1,67 |